Золотоносный штокверк месторождения Наталка в ротационной структуре сдвигового дуплекса Тенькинского разлома Центральной Колымы

Автор: Юшманов Ю.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В Центральной Колыме на месторождении Наталка впервые выделена ротационная роллинг-структура, контролирующая богатейший золотоносный штокверк в сдвиговом дуплексе Тенькинского разлома, в палеозойских терригенных толщах Вилигинского террейна. Наиболее продуктивный режим для рудоотложения отвечал условиям локального растяжения в режиме транстенсии при региональном горизонтальном сжатии СЗ 330-340° (режим транспрессии). Ротационно-сдвиговая модель штокверкового месторождения Наталка позволяет с новых позиций оценить его структуру и перспективы открытия новых рудных тел.

Сдвиговый дуплекс, ротационная структура, штокверк, золото, месторождение наталка

Короткий адрес: https://sciup.org/143171241

IDR: 143171241 | УДК: 550.83:551.2(282.256.86) | DOI: 10.31433/2618-9593-2020-23-1-6-12

Текст научной статьи Золотоносный штокверк месторождения Наталка в ротационной структуре сдвигового дуплекса Тенькинского разлома Центральной Колымы

Месторождение Наталка расположено на территории Магаданской области. Открыто в 1942 г. За годы эксплуатации было добыто более 90 т золота. Концепция отработки месторождения заключалась в селективной подземной и частично карьерной выемке богатых частей жильно-прожилковых рудных тел, что привело к истощению запасов. В начале XXI века месторождение было переоценено как штокверковое с гигантскими запасами золота (1500 т), что привело к изменению представлений о структуре месторождения, морфологии штокверковых рудных тел (Au 1,7 г/т) [7, 30]. По балансовым запасам оно занимает одно из первых мест в России. Результаты многолетних геологических исследований месторождения опубликованы в работах [2, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 27 и др.].

В ходе изучения объекта в качестве основного фактического материала использованы разномасштабные геологические карты, монографии, статьи, диссертации и ресурсы сети Интернет, посвященные геологии, тектонике и структуре месторождений Центральной Колымы. При сборе и анализе литературных материалов использова- лись инновационные технологии расшифровки геодинамических условий структурообразования месторождений по известным методикам изучения горизонтальных перемещений отечественных и зарубежных геологов [9, 11, 16, 18, 22–24, 29, 30]. В результате нами выделен новый тип золотоконцентрирующих структур – ротационные (вихревые) роллинг-структуры в транстенсивных сдвиговых дуплексах Центральной Колымы [28]. Ротационная модель штокверкового месторождения Наталка в сдвиговом дуплексе Тенькинского разлома позволяет с новых позиций оценить его геологическую структуру и перспективы.

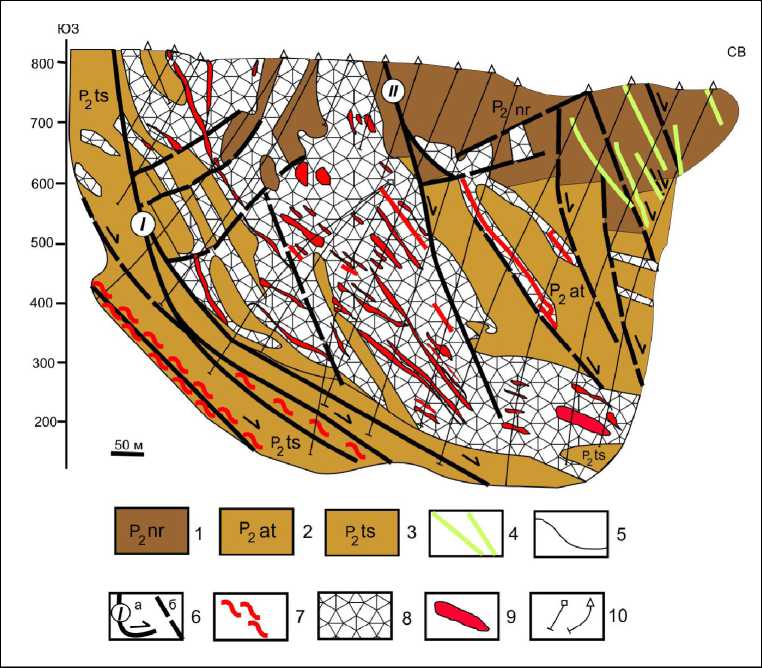

На геологической карте [5] месторождение Наталка расположено в юго-восточной части Аян-Юряхского аллохтона Вилигинского террейна в разломах Тенькинской сдвиговой зоны. Штокверк залегает среди пермских осадочных отложений (снизу вверх) – тасской (P2 ts) (флишо-идные аргиллиты, реже алевролиты), атканской (P2 at) (гальковые туфогенные сланцы (или диамиктиты) и нерючинской (P2 nr) (аргиллиты, реже алевролиты) свит суммарной мощностью около 5 км (рис. 1). Породы смяты в линейные склад-

Рис. 1. Левозакрученная вихревая структура в сдвиговом дуплексе, контролирующая золотоносный штокверк месторождения Наталка, по Д.А. Дорофееву, с добавлениями:

1 – нерюнчинская свита (P2 nr) – песчано-глинистые сланцы с редкими прослоями полимиктовых песчаников; 2 – атканская свита (P2 at) – туфогенные сланцы с прослоями и линзами глинистых сланцев, алевролитов и аркозовых песчаников; 3 – тасская свита (P2 ts) – глинистые и углисто-глинистые сланцы с редкими прослоями алевролитов, полимиктовых и аркозовых песчаников; 4 – позднеюрские дайки кислого и среднего составов; 5 – разломы и их номера: I – Тенькинский, II – Главный, III – Глухарин-ский, IV – Южный; 6 – штокверковые рудные тела; 7 – ось синклинали, 8–9 – направление перемещений: 8 – сдвиговые, 9 – ротационные; 10 – направление латерального сжатия (а) и растяжения (б); 11 – элементы залегания слоистости; 12 – линия геологического разреза

-

Fig. 1. Left-handed vortex structure in the shear duplex, controlling the Natalka Deposit gold-bearing stockwork, according to D. A. Dorofeev, with additions:

-

1 – neryunchinska entourage (P2 nr) – sandy-shales with rare interlayers of polymictic sandstones; 2 – atkanska entourage (P2 at) – tuffaceous shales with interbeds and lenses gigistar shales, siltstones and sandstones arcosolia; 3 – tasska entourage (P2 ts) – clay and carbonaceous-argillaceous shales with rare interbeds of siltstones, sandstones and polymictic arcosolia; 4 – late Jurassic dikes of acidic and intermediate composition; 5 – faults and their numbers: I – Tenkinsky, II – Main, III – Gluharinsky, IV – South; 6 – stockwork ore body; 7 – axis of synclinal, 8–9 – direction of movement: 8 – shear, 9 – rotational; 10 – direction of lateral compression (a) and stretching (b); 11 – elements of stratification; 12 – line of geological section

ки северо-западного простирания. Наталкинская синклиналь, вмещающая в западном крыле линейную штокверковую залежь, представляет собой асимметричную складку длиной 4,5 км, шириной 2,5 км. Западное крыло складки крутое – 70–80°, восточное пологое – 35–50° [7, 13]. Шарнир складки с поперечными сбросами дугообразно изогнут и простирается в северо-западном направлении на юге до меридионального на севере. Осадочные породы прорывают (J3–K1) дайки основного и кислого составов.

Геолого-структурная позиция месторождения определяется присдвиговым дуплексом растяжения, образованным Тенькинским и оперяющим Главным левыми сдвигами северо-западного направления. В терминологии [17, 29] сдвиговый дуплекс – сочетание двух кулисообразных левых или правых сдвигов, сомкнутых между собой системой субпараллельных дочерних оперяющих разрывов. Выделяются присдвиговые транспре-сивные и транстенсивные структурные ассоциации, которые называются сдвиговым дуплексом сжатия и растяжения соответственно. Внутренние части дуплексных структур растяжения характеризуются широким развитием сбросов, сдви-го-сбросов и раздвигов, дуплексов сжатия – надвигов, взбросов, сдвиго-надвигов, сдвиго-взбросов. Сдвиги широко проявлены в Яно-Колымской складчатой области [6, 25–27]. Они контролируют осадконакопление, эффузивный и интрузивный магматизм, рудную минерализацию.

Штокверковое месторождение Наталка относится к арсенопиритовому типу золотокварцевой формации, к группе месторождений умеренных и значительных глубин [4]. Штокверк образует гигантскую залежь, конформную юго-западному крылу Наталкинской синклинали. Залежь прослежена по простиранию на 4500 м, падению – 1000 м, средней мощностью 400 м при бортовом содержании золота 0,4 г/т. Рудные тела представляют собой типичный пример сочетания жильных зон с прожилково-вкрапленными рудами в межжильном пространстве. Промышленное штокверковое рудное тело выделяется по данным опробования [10]. Его форма и размеры во многом зависят от структуры и литологии вмещающих пород. Известна приуроченность золотого оруденения к туфоалевролитам атканской свиты. Туфоалевролиты по своим физико-механическим свойствам являлись средой, благоприятной для развития зон трещиноватости с последующим их заполнением гидротермальными рудными растворами. Залегающие выше аргиллиты и алев- ролиты нерючинской свиты являлись экраном и содержат более высокие концентрации золота. В этом случае первичное органическое вещество служило геохимическим барьером, способствуя отложению рудной минерализации. По данным В.А. Степанова [19], минимальные содержания золота установлены в туфоалевролитах (3,7 мг/т), несколько большие – в аргиллитах (4,2 мг/т) и песчаниках (5,5 мг/т), а максимальные – в алевролитах (6,4 мг/т). Вмещающие породы месторождения претерпели воздействие регионального динамо-термального метаморфизма на уровне зеленосланцевой фации [13].

Штокверк залегает в висячем боку Главного разлома. По простиранию на юго-востоке он расщепляется, образуя структуру типа «конский хвост». В плане разломы расположены кулисно и дугообразно изгибаются от северо-западного направления к широтному в сторону опущенных клиновидных блоков, смещенных по типу левого сдвиго-сброса. Пояса даек, линейные штокверки, разрывы растяжения (сбросы) образуют в плане рудно-магматический вихревой пучок, загнутый в форме крючка. Его форма и размеры свидетельствует о том, что он был образован в результате ротации клиновидного дуплексного блока против часовой стрелки. По данным бурения, вблизи поверхности сбросы круто (70–80о) склоняются на северо-восток. На глубине 600 м в киле Натал-кинской синклинали они выполаживаются, простираясь вдоль контакта атканской и тасcкой свит. Параллельно этим главным листрическим сдви-го-сбросам протягивается серия синтетических сбросов, образование которых характерно для дуплексов растяжения (рис. 2). Разрывы и трещины кручения «конского хвоста» сформированы под действием пары сил, действующих на породы в разных направлениях, что обусловило развитие вращательных деформаций против часовой стрелки. В результате в дугообразной зоне скалывания сформировались эшелонированные разрывные структуры кручения со сложной системой золотокварцевых жил и прожилков, образующих штокверк. В основном это прожилки мощностью 3 см, причем 50% прожилков имеют мощность менее 5 мм [13]. Жилы присутствуют на отдельных интервалах, окруженные ореолами бедных прожил-ково-вкрапленных руд. В линейных штокверках выделяется две системы прожилков: продольная и диагональная, контролируемая парными круто наклонными сколами. Преимущественно развита северо-западная система жил и прожилков с северо-восточным падением до 80% от общего количества. Руды месторождения арсенопирито-вые, содержание сульфидов в рудах не превышает 1–2% [4]. Выделяется две продуктивные стадии минералообразования. В позднюю стадию было отложено 70% золота.

Внутри залежи оруденение развито неравномерно – на фоне бедных и рядовых руд выделяются участки с богатыми рудами. Они, как правило, образуются на пересечении рудных зон с поперечными разломами [19]. Эти нарушения представлены крутопадающими сколами, иногда выполненными дайковыми телами. Обе системы нарушений имеют дорудный возраст, рудоотложение связано с их повторным обновлением. Рудные тела обрываются на поперечных дорудных блокирующих сколах. Амплитуды смещения по ним были невелики первые метры – десятки метров [7]. Поперечные нарушения в сочетании с продольными и диагональными разбивают линейную штокверковую залежь на большое число блоков различных форм и размеров. Рудоконтролирующая роль структур блокирования заключается в

Рис. 2. Геологический разрез месторождения Наталка, иллюстрирующий морфологию рудного штокверка, развивавшегося в тектоническом режиме транстенсии, по данным рудника [8], с добавлениями:

1 – нерюнчинская свита (P2 nr); 2 – атканская свита (P2 at); 3 – тасская свита (P2 ts); 4 – дайки; 5 – границы геологические; 6 – разломы с направлением смещения: а – главные ( I – главный, II – северо-восточный), б – второстепенные; 7 – зоны смятия и рассланцевания; 8 – контуры рудной залежи (бортовое содержание Au 0,4 г/т); 9 – области повышенного содержания Au (> 2,0 г/т); 10 – буровые скважины

Fig. 2. Geological section of the Natalka Deposit, illustrating the morphology of the ore stockwork, which developed in the tectonic mode of transtension, according to the mine data [8], with additions:

1 – neryunchinska entourage (P2 nr); 2 – atkanska entourage (P2 at); 3 – tasska entourage (P2 ts); 4 – dikes;

5 – geological boundary; 6 – fault offset direction: a – main ( I – Major, II – North-East), b – minor; 7 – shear zone and ruslanamaniac; 8 – contours of the ore Deposit (cut-off grade of 0.4 g/t Au); 9 – area of elevated contents of Au (> 2.0 g/t); 10 – the drilling wells

экранировании золотокварцевой минерализации при пересечении их с рудными телами. При блокировке кварцевые жилы расщепляются на стыке с блокирующими сколами, образуя более густую сеть прожилков и вкрапленников сульфидов. Бурением установлена зональность штокверка в разрезе. Она выражена в смене мощных золотоносных кварцевых жил в штокверке, прожилко-во-вкрапленными рудами на глубоких горизонтах [3, 20]. Околорудные метасоматиты вокруг рудных тел образуют три зоны: серицит-кварцевую, альбит-кварцевую и кварц-кальцитовую [3].

В рудах установлено 73 жильных и рудных минерала [4]. Среди жильных преобладает кварц (60–80%), альбит и карбонаты, подчиненное значение имеют серицит, хлорит, каолинит. Среди рудных – пирит, арсенопирит, сфалерит и галенит. В подчиненном количестве отмечаются пирротин, халькопирит, сульфосоли свинца и блеклая руда. Доля сульфидной минерализации в жильно-прожилковых образованиях не превышает 35%, во вкрапленных – менее 1%. В сульфидах установлены платина и палладий [15]. Самородное золото является концентратором благородных металлов. В золоте кроме Ag изредка присутствуют примеси As, Pb и Cu, которые не превышают долей %. Пробность золота от 730 до 890‰ [2].

В.Г. Шахтыровым [26, 27] в Центральной Колыме выделено несколько этапов знакопеременного сдвигового режима. На рудном поле месторождения Наталка отчетливо проявлено два этапа для Тенькинского сдвига: кинематически правосторонний соскладчатый (J3–К1) с по-слескладчатой амплитудой правого сдвига 2 км, определяется на геологических картах по Z под-вороту к меридиану оси Наталкинской синклинали. Послескладчатый левосторонний кинематический этап (K1) характеризуется внедрением даек и мелких штоков, сопровождался гидротермальным золотокварцевым оруденением. Амплитуда перемещений крыльев по разломам не превышала 700–800 м [10, 13]. По данным [14], возраст золотого оруденения составляет 135–137 млн лет.

Формирование разрывной структуры месторождения Наталка было связано с тангенциальным сжатием, ориентированном в направлении СЗ 330–340°, параллельно простиранию большинства магматических даек и кварцевых жил, залегающих в трещинах отрыва (растяжения). При этом сжатии северо-западные левобоковые сдвиги привели к ротации блоков и образованию веерной структуры «конский хвост», которую обрамляют линейные и дуговые разломы (Тенькинский, Глав- ный, Глухаринский и Южный) и образуют вихревой крючок. Веерная структура крючка протяженностью в северо-западном направлении около 7 км, мощностью от 1 до 2 км вмещает дайки и рудные тела в северо-западных разрывах растяжения, что свидетельствует об их неоднократном приоткрывании. По этим разрывам осуществлялась длительная связь с магматическим очагом или источником рудных флюидов. Мощность отдельных даек в трещинах растяжения (отрыва) составляет от 0,5–2 до 10–15 м, протяженность до 2 км и характеризуется преимущественно крутым падением на северо-восток [7, 20]. Дайки аргиллизированы и пронизаны сетью прожилков кварца, вкрапленностью пирита и арсенопирита. Минерализованные отрезки даек, как правило, расположены в контуре рудоносной залежи на пересечении с рудовмещающими разломами. Таким образом, дайки могут быть использованы как «маркирующие горизонты» для поисков невскрытых рудных тел.

В заключение следует отметить, что ротационно-сдвиговая модель месторождения Наталка позволяет с новых позиций оценить его структуру и перспективы.

Установлен новый тип золотоконцентрирующих структур месторождения Наталка – рол-линг-структура в транстенсивном сдвиговом дуплексе Тенькинского разлома, где наиболее продуктивный режим для рудоотложения отвечал условиям локального растяжения в тектоническом режиме транстенсии при региональном горизонтальном сжатии СЗ 330–340° (режим транспрес-сии).

Структурно для локализации штокверковых залежей благоприятна площадь на стыке Глу-харинского, Южного и Тенькинского разломов. Здесь на правобережье р. Омчак расположено одноименное месторождение золота. Выявлено 15 минерализованных зон дробления, которые расположены кулисного в протяженной зоне скалывания (ширина 100–200 м, длина 1200 м, вскрыты на глубину 200 м), проходящей по бортам и долине р. Омчак в северо-западном направлении. Угол падения рудных тел 50–65° на северо-восток. Подобные зоны и штокверковые жилы, развитые в плотике и на бортах долины реки и ее притоков, являлись источником богатой россыпи, из которой было добыто более 150 т золота. При вертикальных смещениях блоков по разломам, составляющим вихревую структуру «крючок», в тектоническом режиме транстенсии развиваются трудно открываемые наклонные эшелонирован- ные разрывные структуры. Их поиски представляют практический интерес, так как с ними связаны скрытые рудные залежи, не выходящие на дневную поверхность.

Ротационно-сдвиговая модель месторождения Наталка может быть использована при поисках и прогнозе месторождений аналогов на северо-востоке России.

Статья выполнена в рамках государственного задания ИКАРП ДВО РАН.

Список литературы Золотоносный штокверк месторождения Наталка в ротационной структуре сдвигового дуплекса Тенькинского разлома Центральной Колымы

- Гис-Атлас "Недра России". URL: https://vsegei.ru/ (дата обращения: 12.10.2019)

- Голуб В.В., Горячев Н.А. Минералого-геохимические особенности рудных зон и столбов глубоких горизонтов месторождения Наталка // Рудогенез и металлогения Востока Азии: материалы конф. Якутск: ИГАБМ СО РАН, 2006. С. 45-46

- Голубев С.Ю. Условия локализации рудных тел Наталкинского месторождения золота // Руды и металлы. 2008. № 6. С. 72-76

- Гончаров В.И., Ворошин С.В., Сидоров А.А. Наталкинское золоторудное месторождение. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. 2002. 250 с

- Государственная геол. карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Верхояно-Колымская. Лист Р-55 - Сусуман. Объясн. зап. / В.И. Шпикерман, И.В. Полуботоко, А.Ф. Васькин А.Ф. и др. СПб: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016

- Гусев Г.С. Складчатые структуры и разломы Верхояно-Колымской системы мезозоид. М.: Наука, 1979. 208 с

- Жирнов А.М. Локализация золотого оруденения в кольцевой структуре // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1984. № 3. С. 98-111

- Золоторудные месторождения России / отв. ред. М.М. Константинов. М.: Акварель. 2010. 349 с

- Изосов Л.А., Ли Н.С. Проблемы вихревой геодинамики // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 1. С. 27-33

- Калинин А.И., Канищев В.К., Орлов В.Г., Гаштольд В.В. Структура Наталкинского рудного поля // Колыма. 1992. № 10-11. С. 10-14

- Ли-Сы-Гуан. Вихревые структуры Северо-Западного Китая. М.; Л.: Госгеолиздат, 1958. 352 с

- Межов С.В. Геологическое строение Наталкинского золоторудного месторождения // Колымские вести. 2000. № 9. С. 8-17

- Многофакторные прогнозно-поисковые модели месторождений золота и серебра Северо-Востока России [Карты] / науч. ред. М.М. Константинов и др.; сост. Е.В. Бельков и др.. М.: Сев.-Вост. геол. ком.: Ком. по геологии и использованию недр РФ, 1992. 1 атл. 140 с

- Ньюбери Р.Дж., Лейер П.У., Ганс П.Б. и др. Предварительный анализ хронологии позднемезозойского магматизма и оруденения на Северо-Востоке Азии с учетом датировок 40Ar/39Ar и данных по рассеянным элементам изверженных и оруденелых пород // Золотое оруденение и гранитный магматизм Северной Пацифики Т. 1. Геология, геохронология и геохимия. Тр. всеросс. совещания, Магадан. 1977. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2000. С. 181-205

- Плюсина Л.П., Ханчук А.И., Гончаров В.И. и др. Золото, платина и палладий в рудах Наталкинского месторождения (Верхне-Колымский регион) // Доклады РАН. 2003. Т. 391, № 3. С. 383-387

- Полетаев А.И. Ротационная тектоника земной коры // Тектоника земной коры и мантии. Тектонические закономерности размещения полезных ископаемых: материалы XXXVIII тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2005. Т. 2. С. 97-100

- Прокопьев А.В., Фридовский В.Ю., Гайдук В.В. Разломы: морфология, геометрия и кинематика. Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2004. 148 с

- Руженцев С.В., Буртман В.С., Лукъянов А.В., Пейве А.В. Разломы и горизонтальные движения земной коры // Труды ГИН АН СССР. М.: Наука, 1963. Вып. 80. С. 5-32

- Степанов В.А. Зональность золото-кварцевого оруденения Центральной Колымы (Магаданская область. Россия). Владивосток: Дальнаука, 2001. 68 с

- Стружков С.Ф., Наталенко М.В., Чекваидзе В.Б. и др. С.Г. Многофакторная модель золоторудного месторождения Наталка // Руды и металлы. 2006. № 3. С. 34-44

- Уткин В.П. Сдвиговые дислокации и методика их изучения. М.: Наука, 1980. 144 с

- Тверитинова Т.Ю., Викулин А.В. Геологические и геофизические признаки вихревых структур в геологической среде // Вестник Краунц. Серия наук о Земле. 2005. № 5. С. 59-76

- Хаин В.Е., Полетаев А.И. Ротационная тектоника: предыстория, современное состояние, перспективы развития. Ротационные процессы в геологии и геофизике. М.: КомКнига, 2007. С. 17-38

- Читалин А.Ф. Сдвиговая тектоника и золотоносность Колымского региона // Золото и технологии. 2016. № 4. С. 122-126

- Шахтыров В.Г. Верхне-Колымский золотоносный район в свете сдвиговой тектоники // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. 2009. Вып. 35. С. 89-98

- Шахтыров В.Г. Сдвиговые структурные ансамбли и золотое оруденение Яно-Колымской складчатой системы: автореф. дис. … д-ра геол.-минер. наук. Иркутск: Иркутский университет ГТУ, 2000. 50 с

- Юшманов Ю.П. Золотоносные вихревые структуры в сдвиговых дуплексах Дальнего Востока: Центральная Колыма, Нижнее Приамурье // Отечественная геология. 2019. № 3. С. 55-62

- Xie Xin-Shing Discussion on rotational tectonics stress field and We genesis of Сircum-Ordos Indmass fault system // Acta Seismol. Sinica. 2004. Vol. 17. N 4. P. 464-472

- Woodcock N.M., Fischer M. Strike-slip duplexes // Journal of Structural Geology. 1986. N 8 (7). P. 725-735