Золотоордынские предметы и их местные подражания в материалах древнерусских городов

Автор: Горелик М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

М.В. Горелик рассматривает некоторые категории находок от раскопок средневековых русских городов, связанных их происхождением на территории Золотой Орды, или ее торговых партнеров. Некоторые объекты могут интерпретироваться как локальные русские подражания импорту Золотой Орды. Обсуждаемые находки важны как признаки многогранных контактов с империей потомков Юхи и служат надежными хронологическими маркерами. В средневековой Руси объекты Золотой Орды были популярны как элементы престижной культуры, и как таковые использовались социальной элитой, в частности, в Северо-Западной Руси, минимально зависящей от домена Джочи. Объекты происхождения Золотой Орды были оценены так высоко, что русские мастера произвели свои местные реплики, сделанные из одинаково ценных материалов и более дешевых.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328414

IDR: 14328414

Текст научной статьи Золотоордынские предметы и их местные подражания в материалах древнерусских городов

ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ ПРЕДМЕТЫ И ИХ МЕСТНЫЕ ПОДРАЖАНИЯ В МАТЕРИАЛАХ ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДОВ

Настоящая работа посвящена некоторым категориям находок из раскопок древнерусских городов. Их происхождение связано, как мы увидим ниже, с территорией Золотой Орды или ее торговых партнеров, либо они являются русскими подражаниями ордынскому импорту. Важность их как в том, что они являются индикаторами разносторонних связей с центрами империи потомков Чжучи, так и в том, что они служат хорошим датирующим материалом.

Вопросы, рассматриваемые здесь, были бы решаемы просто, если бы ученые, занимающиеся древнерусской тематикой, всегда имели под рукой полный и определенный набор надежно датированных категорий золотоордынских артефактов. К сожалению, такого свода пока нет, хотя, благодаря ряду работ, набор таких объектов существует и все расширяется. Но работы эти чрезвычайно редки и разрознены, и далеко не все отслежены специалистами по Древней Руси. Хуже того, они по-прежнему опираются на устаревшие сводные работы типа “Степи Евразии в эпоху средневековья” (Археология СССР, 1981), полные, к тому же, внутренних противоречий.

Но уже в конце 1960-х - начале 1980-х гг. в обобщающей работе Г.А. Федорова-Давыдова (1966) и работах Н.В. Малиновской (1974) и В.Н. Шалобудова {Шалобудов, Кудрявцева, 1980; Шалобудов, Андросов, Мухопад, 1983) и некоторых других накопилось достаточно большое количество предметов, четко датированных золотоордынским периодом. Мои исследования вооружения и костюма средневековой Евразии также позволили выделить комплексы ХШ-XIV вв. {Горелик, 1982; 1983; 1987). Огромную важность для нашей темы имеют также работы М.Г. Крамаровского по художественному металлу империи Чингизидов {Крамаровский, 2001).

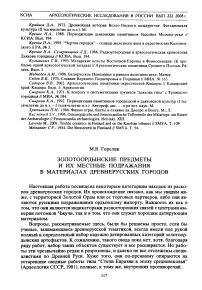

Обратимся к предметам, и начнем с рассмотрения изделий из кости и рога. В Смоленске и Новгороде найдены костяные и роговые ажурные бляхи-пронизи с петлей для подвески снизу. На одной из двух костяных, лучше сохранившейся бляхе из Смоленска (рис. 1,7) изображен дракон, вписанный в квадрат. Основываясь на датированной стратификации городских слоев, опубликовавшая костяные изделия средневекового Смоленска Н.И. Асташова датировала их второй половиной ХП - началом ХШ в. Уверенность в датировке ей придает и стратиграфическая дата роговой бляхи из Новгорода (рис. 1,2)- ХП в. И хотя ей известны примеры поясных деталей подобного типа из Саяно-Алтайского региона, датированные ХШ-XTV вв., на датировку смоленских находок эти знания никакого влияния не оказали. Вместе с тем бляхи-пронизи подобной конструкции, имея чжурчжэньское происхождение {Шавкунов, 1990. Табл. 36, 7-3; 41, 7; 43, 7-7, 30, 31), были полностью восприняты монголами на рубеже ХП-ХШ вв. и были ими распространены в своих завоеваниях повсюду, где они устанавливали свою власть и влияние. А уж изображение свернувшегося дракона было для таких блях весьма и весьма характерным признаком монгольской поясной гарнитуры ХШ в. {Крамаровский, 2001. Рис. 14, 3,5, 77, 77; 18, 3,4). Поэтому все подобные предметы западнее Центральной Азии связаны с империей Чингизидов и датируются ХШ-XIV вв.

Что касается смоленских блях, то они являются либо чисто монгольскими, ХШ в. (о чем говорит изображение дракона), либо их очень точными русскими подражаниями, практически копиями. То же можно сказать и о небольшой пронизи из Смоленска (рис. 1, 3).

В костяной бляхе из Новгорода (рис. 1,2) усматривается чжурчжэньско-монгольский тип бляхи-пронизи для подвески, исполненной русским мастером совершенно в стиле русской каменной резьбы ХП-ХШ вв. Этот факт свидетельствует о том, что подобные - монгольские для Европы - бляхи и, соответственно, монгольские по набору поясные гарнитуры были усвоены русскими, что привело к смене монгольской стилистики декора на русскую. И хотя публикаторы датировали ее по стратиграфии ХП в. {Колчин, Янин, Ямщиков, 1985. Ил. 161), новгородскую пронизь дблжно датировать ник ак не ранее второй половины ХШ - начала XTV в. Кстати, мы сталкиваемся с тесным сотрудничеством монгольского и русского ремесла в монгольском поясе из погребения ордынца из Красного Яра под Астраханью {Крамаровский, 2001. Рис. 18, 2): здесь русский мастер отремонтировал старый монгольский пояс, заменив разрушенный приемник пряжки, применив вместо

Рис. 1. Изделия из кости, костяные облицовки

1.3 - поясные пронизи, Смоленск, раскоп III, пласт 22 (/). 21 (3); 2 - поясная пронизь, Новгород; 4-11 - облицовки колчанов: 4-6 - Смоленск, раскоп IX. ярус 14 (4), раскоп VIII, ярус 11 (5). раскоп V, ярус 17 (6); 7 - Мстиславль; 8 - Минск; 9 - Пронск; 10 - Новгород; // - Друцк; 12 -пуговицы, Смоленск, раскоп III, пласт 23

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. монгольской техники ажурного литья русскую технику гравировки с чернью, воспроизведя монгольского дракона в русском стиле.

Большой популярностью, судя по находкам, пользовались на Руси монгольские колчаны-пеналы, украшенные резной подкрашенной облицовкой из костяных пластин. Поистине классическая работа Н.В. Малиновской со всей определенностью показала, что богато украшенные костяные облицовки колчанов (и налучей) являлись памятниками искусства монгольских кочевников и в Европе всегда датируются второй третью ХШ-XTV в.

Интересно, что в древнерусских городах, не являвшихся вассалами Чжу-чидов, встречаются как монгольские облицовки (рис. 1, 7, 9, 10), так и их русские подражания (рис. 1, 5). Характерно, что такие облицовки, найденные в Смоленске, Н.И. Асташова, придерживаясь стратиграфической даты, датировала то ХП- ХПТ вв. (рис. 1, 4), то 90-ми годами XTV - началом XV в. (рис. 1, 5), то ХП в. (рис. 1, 6) (Асташова, 1993. С. 73-76).

Приведенные факты требуют гораздо более осторожного отношения к стратиграфической датировке. Ведь если даже в курганах грызуны перемещают предметы и их части (не говоря уже о грабителях), то уж в городах, а особенно таких “мегаполисах” Средневековья, как Новгород и Смоленск, перекопы и, соответственно, вертикальные перемещения предметов - дело обычное и частое.

Что касается круглых костяных пуговиц, диаметром около 2 см, украшенных гравированным орнаментом (рис. 1, 72), то их бытование в золотоордынское время подтверждено находками в золотоордынских городах и курганах. Поэтому необходимо тщательно проверять более раннюю датировку памятников, содержащих такие пуговицы.

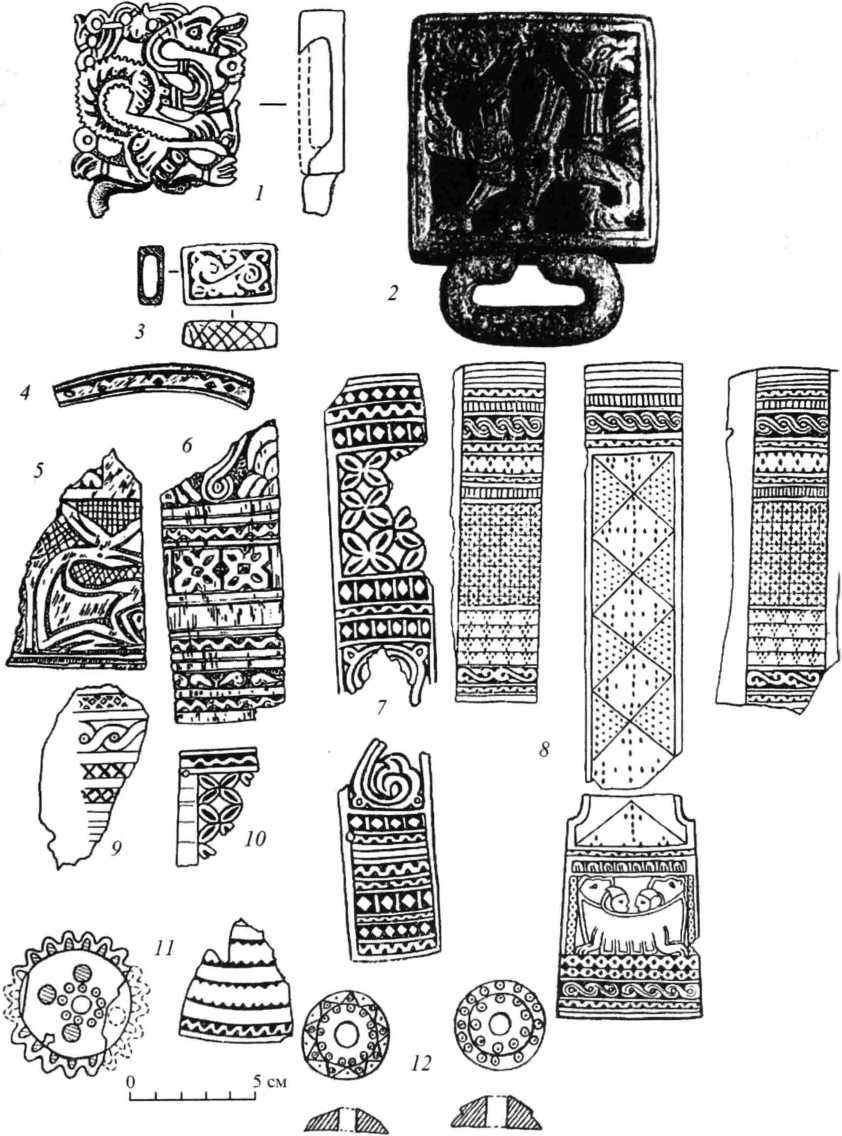

Очень долго шедеврами древнерусского косторезного ремесла считались (а большинством считаются до сих пор) резные ажурные бляхи из рога и кости с изображениями драконов и барсов (рис. 2, 2-5) из новгородских слоев XHI-XIV вв. (Колчин, Янин, Ямщиков, 1983. Пл. 155-160). Одна из них, специфически монгольской формы, с классическим китайско-центральноазиатским драконом (рис. 2, 2) даже украшала обложку одного из новгородских сборников, очевидно, символизируя достижения искусства Великого Новгорода. Но находка целого седла в погребении 1 кургана 3 у с. Филия на Днепропетровщине (рис. 2, 7) определила функцию новгородских пластин - отладка седла, их дату и культурную принадлежность - Золотая Орда ХШ-XTV вв. (Шалобудов, 1991).

Что же касается новгородских находок, то, если ранее монгольскими можно было считать часть их (правда, большую) (рис. 2, 2-4), а часть - местными подражаниями (рис. 2,5), то в свете филийской находки их все можно считать золотоордынскими по происхождению, золотоордынским импортом.

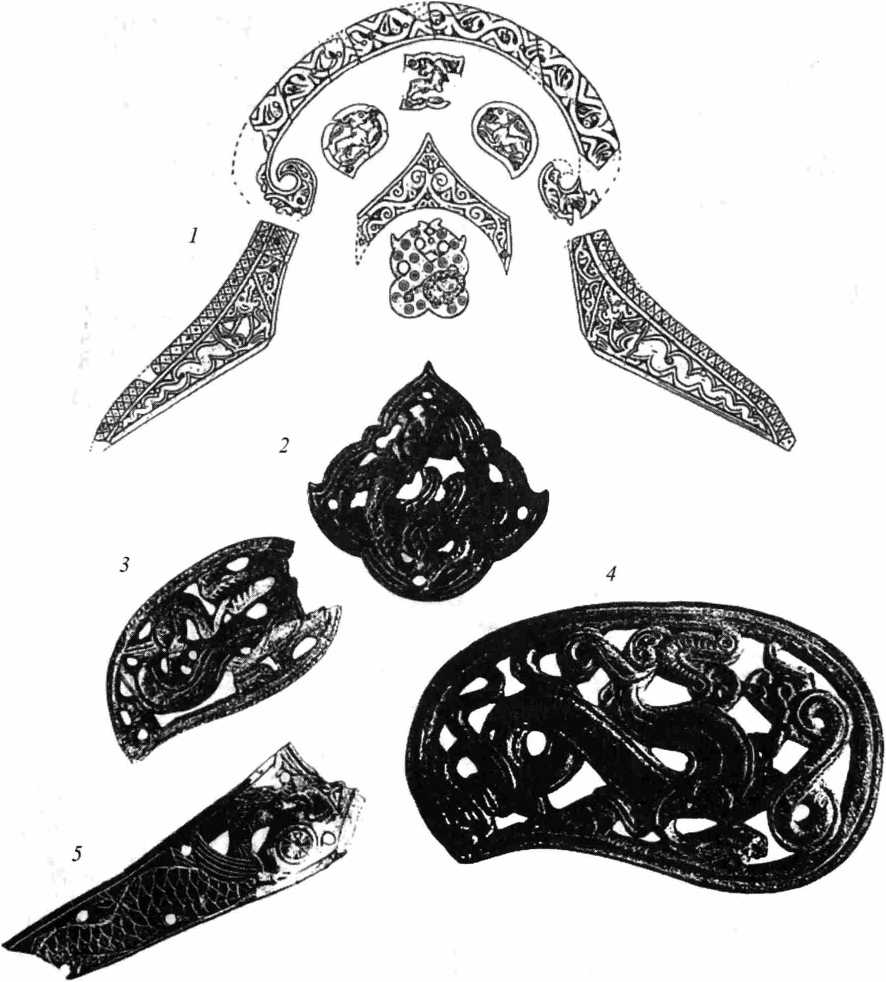

Также Новгород дал нам большое количество находок кожаных изделий уникальной сохранности. Среди них в слоях конца ХШ-XTV в., наряду с кошельками-мешочками, кошельками с клапаном, найдено значительное число поясных сумок (тюркск. - калта, каптаргак) - типичных аксессуаров монгольского костюма, многократно зафиксированных как в изобразительных

Рис. 2. Костяные и роговые накладки - украшения седла

/ - из погребения 1 кургана 3 у г. Филия Днепропетровской обл., Золотоордынский период; 2-5 - Новгород: 2 - начало XFV в., 3 - XII в., 4 — конец ХШ в., 5 - середина XIV в.

источниках, так и в археологических материалах. Нередко монголы носили и по две сумки. В них хранились принадлежности для добывания огня, деньги, а иногда и писчие принадлежности и бумаги. Монгольского типа сумки делались двух основных разновидностей. Первая разновидность - “концерт”, подпрямоугольной формы, с клапаном (рис. 3, 3, 4, 8). Иногда сумки из Новгорода чуть расширялись книзу и имели округлый нижний край (рис. 3, 7, 2). Характернейшим признаком монгольских сумок является спе-

Рис. 3. Кожаные поясные сумки и пояса и их металлические детали

1-4. 7-11 - Новгород, ХШ-XIV вв.; 5,6- У век, конец ХШ-XTV вв.

цифически вырезанный трехлопастный нижний край клапана. Его мы видим на новгородских экземплярах (рис. 3, 1-4, 8). Характерна для монгольских сумок и подвеска за два колечка, прикрепленных к верхнему краю сумки, что мы видим на новгородских находках (рис. 3, 2).

Вторая разновидность монгольских поясных сумок - небольшой объемный кошелек подпрямоугольной или трапециевидной формы с округлым нижним краем и объемной крышкой, надевающейся сверху и соединенной с вместилищем кошеля ремешком. Новгородские экземпляры таких сумок (рис. 3, 7, 9) имеют ярко выраженный монгольский декор, выполненный аппликацией.

Вполне монгольским является тисненый орнамент на одной из новгородских сумок (рис. 3,5). Средне- и ближневосточный узор в виде шести-, восьмилепестковой розетки вытиснен на других сумках (рис. 3, 4,8). Металлические узорные бляшки-розетки от сумок, бывшие, вероятно, прототипами вытисненных, найдены в золотоордынском У веке (рис. 3,5) (Недашковский, 2000. Рис. 6, 6, 7). Интересно, что кожаный декор самых роскошных сумок, выполненный в технике аппликации (рис. 3, 7, 2) являет собой смесь русского плетеного (книжного и тесьмяного) орнамента с монгольскими и средневосточными узорами. Последним русские мастера подражали, не всегда понимая их логику.

На одной из богато украшенных новгородских сумок в середине у нижнего края клапана сохранилась шестилепестковая бляшка из бронзы (рис. 3, 2). Концы лепестков - в виде резного трилистника (излюбленный мотив монголов), в середине - хищн ик с повернутой назад головой, заключенный в кольцеобразную рамку, приклепанную к основе. Еще одна такая же бляшка найдена в новгородских слоях конца ХШ в. отдельно от сумки (Колчин, Янин, Ямщиков, 1985. Ил. 89). Точные аналоги им обнаружены в золотоордынском Увеке (рис. 3, 6) (Недашковский, 2000. Рис. 6, 8, 16) и в южнорусских степях (в экспозиции ГИМ).

Среди кожаных поясов, найденных в Новгороде в слоях XI в. есть остатки широкого пояса с бляшками, стилистика которых определяется тем, что они состоят как бы из фигурно изогнутых выпуклых полосок металла (рис. 3, 10) (в экспозиции ГИМ). Близкой аналогией им являются бляшки поясного набора из “медного гроба” - погребального комплекса из состава Белореченских курганов, содержащего предметы второй половины ХШ -XIV в. (в экспозиции ГИМ), а также бляшки из поясной серебряной гарнитуры XIV в., обнаруженной в кургане 2 могильника Высокая Гора в Воронежской обл. (Кравец, 2004. С. 222-224, рис. 1, 7-16).

Но самым замечательным новгородским поясом (в рамках нашей темы) является экспонируемая в ГИМ часть стрелкового, судя по застежке - металлическому крюку, пояса (рис. 3, 77) из широких полос кожи, выкроенных по окружности “в талию”. Пояс имеет на нижнем крае два выступа в виде трезубых лопастей - для подвески колчана (другая - левая - половина пояса с отверстиями - приемниками для крюка и одним выступом для подвески на-луча не найдена), вырезы в виде заостренных волн по верхнему краю, железные бляхи того же “пруткового” типа. Практически полностью анало-

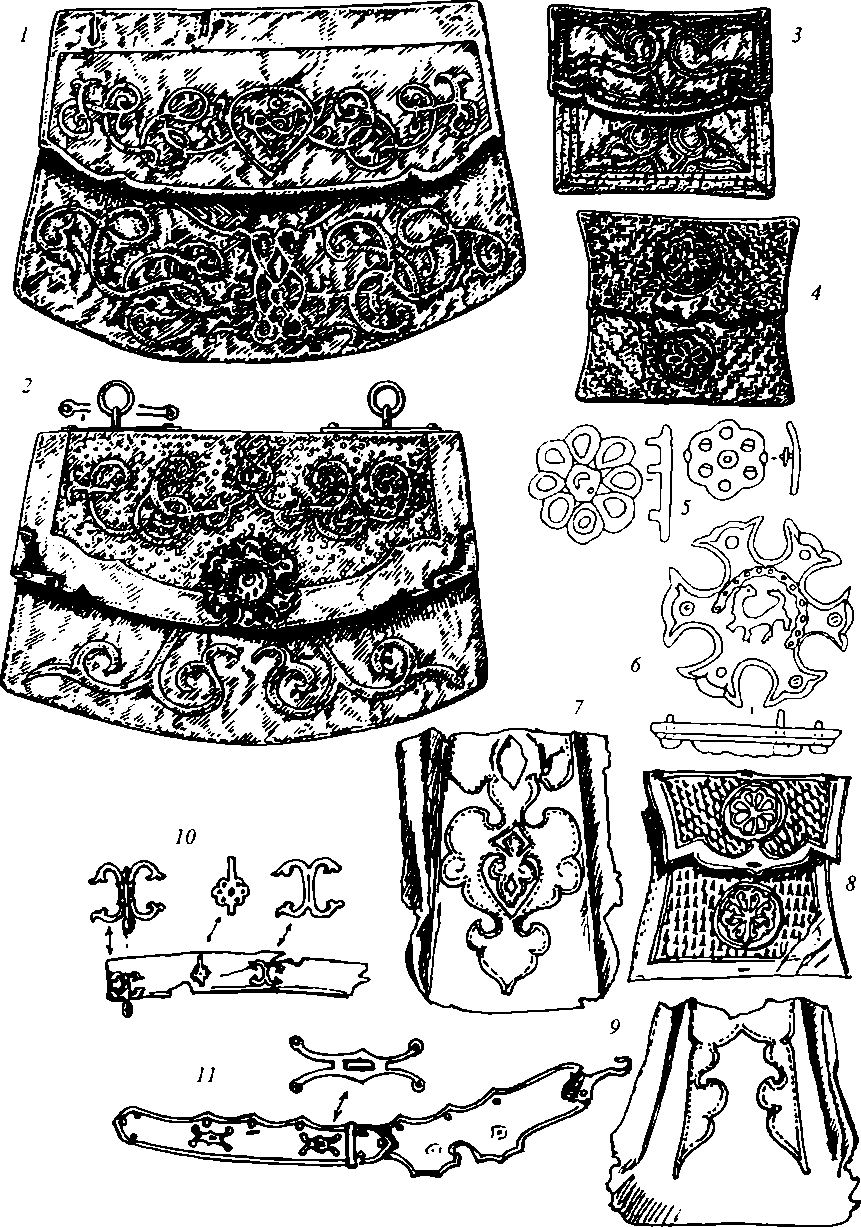

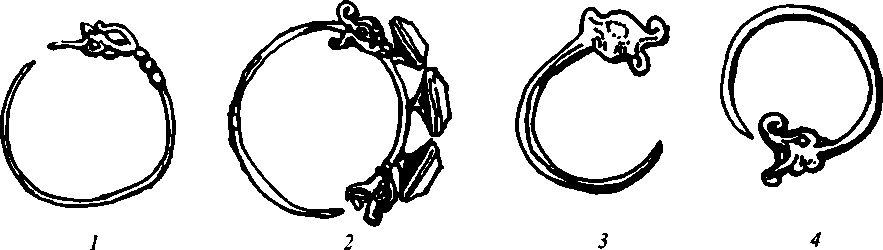

Рис. 4. Серьги с драконьей головкой

1 - бронза, Копорье, слои ХШ-XIV вв.; 2,3- золото, аукцион Soteby’s; 4 - серебро, погребение 1 кургана бус. Дмухайловка, Днепропетровщина, после 1372 г.

гичные стрелковые пояса мы встречаем на иранских миниатюрах первой половины XIV в., изображающих монгольские реалии, а также среди материалов из золотоордынских погребений Волгоградской обл. (Горелик, 2002. С. 59, верхи, табл., 2, 4; нижн. табл., 7; С. 60, № 10).

В Копорье, в слоях ХШ-XTV вв. была найдена бронзовая серьга - незамкнутое колечко с головкой дракона на одном конце (рис. 4, 7) (Кирпичников, 1984. Рис. 71, 5). Золотые аналогии выставлялись на торги Sotheby’s (1989, № 245-246), где они были определены как мусульманские Х1-ХШ вв. Более определенна дата у такой же серьги из серебра, найденной в золотоордынском кочевническом погребении 1 кургана 6 могильника у с. Дмухайловка на Днепропетровщине (рис. 4,4), хорошо датируемом монетами золотоордынского хана Мухаммад-Булака (1368-1380 гг.), чеканенными в 773 г.х. (1371/72 г.), и монетами ордынского чекана 1368-1369 гг. (Шалобу-дов, Андросов, Мухопад, 1983. С. 21, рис. 16).

Центром производства золотых серег с драконьими головами, судя по такому признаку драконьей морды, как завернутая назад, иногда практически в кольцо, верхняя челюсть, может быть сельджукская Малая Азия ХШ в., где драконы с подобными головами отливались из бронзы, вырезались в камне (Sarre, 1909. Abb. 15, 16; Akar, 1992. Р. 42, 445). Не исключено, что такие серьги из драгоценных металлов делали и в Крыму, культурно близком сельджукскому Руму. Что касается находки из Копорья, здесь можно видеть недорогую местную бронзовую копию золотого импортного оригинала.

Таким образом, мы видим, что на Руси были популярны золотоордынские вещи, относящиеся к кругу престижной культуры и употреблявшиеся социальными верхами Руси, причем особенно Руси Северо-Западной, находившейся в минимальной зависимости, особенно культурной, от улуса Чжу-чи. Престижность золотоордынских вещей была настолько высока, что они вызвали на Руси и местные подражания, как равноценные по материалу, так и более дешевые.

Список литературы Золотоордынские предметы и их местные подражания в материалах древнерусских городов

- Асташева Н.И., 1993. Костяные изделия средневекового Смоленска//Средневековые древности Восточной Европы: Тр. ГИМ.

- Горелик М.В., 1982. Монголы и огузы в тебризской миниатюре XIV-XV веков//Mittelalterlicte Malerei im Orient. Halle (Saale).

- Горелик М.В., 1983. Монголо-татарское оборонительное вооружение второй половины XIV -начала XV вв.//Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М.

- Горелик М.В., 1987. Ранний монгольский доспех (IX -1 половина XIV в.)//Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск.

- Горелик М.В., 2002. Армии монголо-татар X-XIV вв. М.

- Гуревич Ф.Д., 1981. Древний Новогрудок. Минск.

- Кирпичников А.Н., 1984. Каменные крепости Новгородской земли. Л.

- Колчин Б.А., Янин В.Л., Ямщиков С., 1985. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. М.

- Кравец В.В., 2004. Поясные наборы золотоордынских кочевников Среднего Подонья//Археологические памятники бассейна Дона. Воронеж.

- Крамаровский М.Г., 2001. Золото чингизидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб.

- Малиновская Н.В., 1974. Колчаны XIII-XIV вв. с костяными орнаментированными обкладками на территории евразийских степей//Города Поволжья в Средние века. М.

- Недашковский Л.Ф., 2000. Золотоордынский город Увек и его округа. М.

- Рыбина Е.А., 1997. Изделия из кожи//Археология. Древняя Русь. Быт и культура. М.

- Степи Евразии в эпоху средневековья. М. (Археология СССР)

- Федоров-Давыдов Г.А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.

- Шавкунов Э.В., 1990. Культура чжурчжэней-удигэ XII-XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М.

- Шалобудов В.Н., Кудрявцева И.В., 1980. Кочевнические погребения среднего Приорелья//Курганы степного Поднепровья. Днепронетровск.

- Шалобудов В.Н., Андросов В.А., Мухопад С.Е., 1983. Раскопки курганов у с. Дмухайловка//Древности степного Поднепровья III-II тыс. до н.э. Днепропетровск.

- Шалобудов В.Н., 1991. Парадное седло из кочевнического погребения у села Филия//Проблемы археологии Поднепровья. Днепрпетровск.

- Akar A., 1992. Authentic Turkish design. New York.

- Sarre F., 1909. Seldschukische Kleinkunst. Leipzig.

- Sotheby's. Islamic Works of Art, Carpets and Textiles. London, 12th April, 1989.