Зональность распределения углеводородов и нефтегазоносность осадочного чехла западной части Сибирской платформы

Автор: Кринин В.А., Порозов И.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Промышленная нефтегазоносность в западной части Сибирской платформы установлена в рифейском, нижненепском, верхненепском, тирском, нижнеданиловском, среднеданиловском резервуарах на Байкитской антеклизе и в Катангской седловине. Скопления нефти и газа с забалансовыми запасами в кембрийском резервуаре известны в пределах Бахтинского мегавыступа и Курейско-Бакланихинского мегавала. По результатам анализа геолого-геофизической информации в осадочном чехле рассматриваемой части региона прослеживается отчетливая зональность размещения скоплений углеводородов в соответствии с фациальной изменчивостью разреза и особенно со стратиграфическим положением в нем соленосных отложений

Северо-тунгусская и южно-тунгусская нефтегазоносные области, курейская синеклиза, бахтинский мегавыступ, нефть, газ, перспективы, базитовый магматизм, фациальное районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14128815

IDR: 14128815 | УДК: 553.044 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-29-44

Текст научной статьи Зональность распределения углеводородов и нефтегазоносность осадочного чехла западной части Сибирской платформы

Западная часть Сибирской платформы до сих пор изучена крайне неравномерно с точки зрения нефтегазоносности. Особенно это относится к центральной части Курейской синеклизы, где не проводились профильные сейсморазведочные работы и параметрическое бурение.

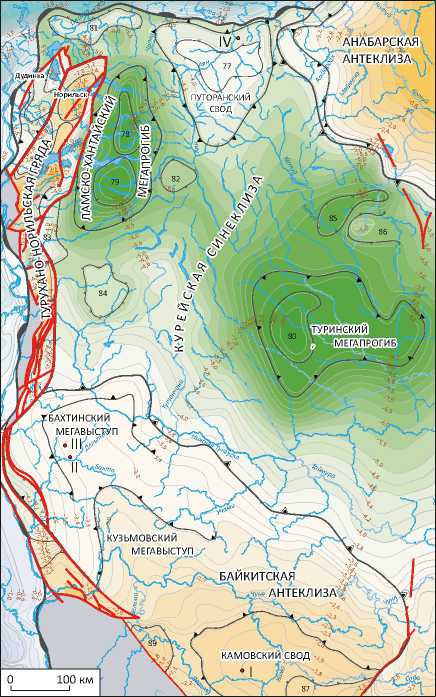

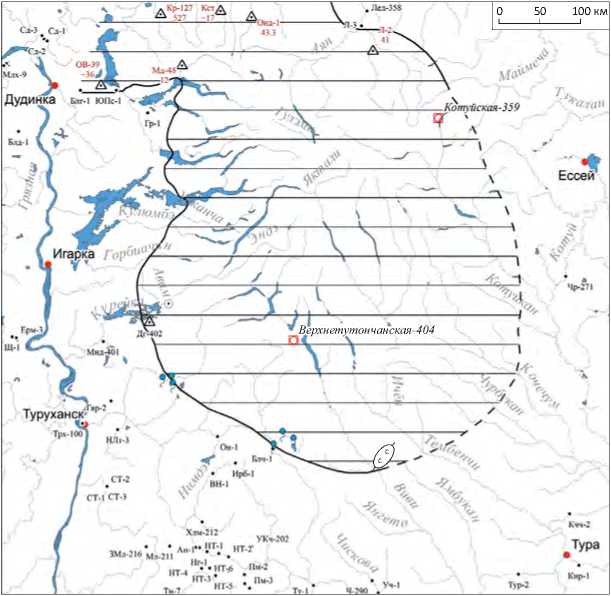

В этой связи прогноз геологического строения и перспективы нефтегазоносности рассматриваемой территории основываются на анализе общегеоло- гических тенденций и наметившейся зональности распределения УВ на известных месторождениях в пределах Байкитской антеклизы, Бахтинского мегавыступа и Курейско-Бакланихинского мегавала (рис.1).

Методика работ

Для прослеживания основных изменений строения и литологического состава осадочного чехла региона в направлении от Камовского свода до Ле-

Рис. 1. Фрагмент структурно-тектонической карты западной части Сибирской платформы (под ред. Кринина В.А., 2002)

Fig. 1. Fragment of the structural and tectonic map, western part of the Siberian Platform (ed. Krinin V.A., 2002)

IV

Дудинка

Норильск

-,05,5

II

КАМОВСКИЙ СВОД

I

100 км

БАХТИНСКИЙ

МЕГАВЫСТУП

ПУТОРАНСКИЙ

1 СВОД

АНАБАРСКАЯ АНТЕКЛИЗА

КУЗЬМОВСКИЙ i МЕГАВЫСТУПX

I \ / ‘ ГД1/1к1ЛТСкДЯ

1 ^^ БАЙКИТСКАЯ vЧуня АНТЕКЛИЗА

ТУРИНСКИЙ

, МЕГАПРОГИБ

Границы структурно-тектонических элементов ( 1 – 4 ): 1 — Сибирской платформы, 2 — надпорядковых, 3 — I порядка, 4 — II порядка (77 — Пастагинский вал, 78 — Кетский прогиб, 79 — Верхнекуюмбинская котловина, 80 — Эмбенчиминская котловина, 81 — Самоедский вал, 82 — Верхнекурейское поднятие, 83 — Нижнекурейский выступ, 84 — Северореченское поднятие, 85 — Муруктинский прогиб, 86 — Чириндинский выступ, 87 — Огоньский выступ, 89 — Оленчиминский выступ); 5 — типовые разрезы (I — юрубчено-тохомский, II — тынепский, III — сурингдаконский, IV — ледянский); 6 — изогипсы ОГ Б по кровле тэтэрской свиты венда – нижнего кембрия, км; 7 — разрывные нарушения; 8 — отсутствие картируемых отложений

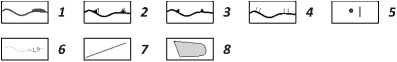

Boundaries of structural and tectonic elements (1–4): 1 — Siberian Platform, 2 — super-order, 3 — I-st order, 4 — II-nd order (77 — Pastaginsky ridge, 78 — Ketsky trough, 79 — Upper Kulyumbinsky basin, 80 — Embenchiminsky basin, 81 — Samoedsky swell, 82 — Upper Kureisky high, 83 — Lower Kureisky uplift, 84 — Severorechensky high, 85 — Muruktinsky trough, 86 — Chirindinsky uplift, 87 — Ogon’sky uplift, 89 — Olenchiminsky uplift); 5 — typical sections (I — Yurubcheno-Tokhomsky, II — Tynepsky, III — Suringdakonsky, IV — Ledyansky); 6 — structural contours of ОГ Б over the Top of the Vendian – Lower Cambrian Tetersky Fm, km; 7 — faults; 8 — absence of deposits being mapped дянского свода построены типовые разрезы c выделенными интервалами нефтегазонасыщения для определенных фациальных районов (рис. 2), территориально относящиеся к Камовскому своду, Бахтинскому мегавыступу, Ледянскому своду. Структурная схема по поверхности кристаллического фундамента построена по результатам бурения параметрических и поисковых скважин, непосредственно вскрывших границу между фундаментом и осадочным чехлом. В ряде скважин, не вскрывших ее, отметки получены расчетным способом от подошвы отложений кембрия, учитывая, что мощность даниловского горизонта венда в пределах Бахтинского мегавыступа варьирует в незначительных пределах и поэтому определяется с высокой точностью по карте мощностей. Несколько иной подход использовался для построения структурной схемы по кровле кочумдекской серии нижнего кембрия. Мощность интрузий, расположенных между забоем и ее кровлей, не была установлена, так как скважины не вскрыли эту толщу, поэтому прогноз мощности интрузий рассчитывался по графикам зависимости абсолютных отметок кровли венлокского яруса от суммарной мощности интрузий в интервале разреза от венло-ка до кровли кочумдекской серии [1]. Методология построения регионального профильного разреза от Моктаконской площади до скв. Холминская-212 основывается на допущении, что базитовая магма внедрялась в слабодислоцированные, практически субгоризонтально залегающие на кристаллическом фундаменте отложения осадочного чехла и образовала в нем структуру мелкоблокового строения. При этом подстилающие отложения нижнего кембрия и венда структурно не претерпели изменений и согласно залегают на поверхности фундамента. Другой подход использован при построении регионального профильного разреза через Курейскую синеклизу в направлении от скв. Холминская-212 до скв. Ледянская-358. Его принципиальное отличие от предыдущего заключается в допущении отсутствия базитовых интрузий в нижней части разреза, представленной венд-нижнепалеозойскими отложениями с высокой насыщенностью интрузивами верхнего палеозоя. Представление о такой модели строения осадочного чехла основано на выявленной В.А. Кри-ниным связи между мощностью отложений в интервале венд – верхний палеозой и суммарной мощностью интрузий в нем (рис. 3). Построение серии схем мощностей по разным литолого-стратиграфическим подразделениям выполнено с учетом данных параметрических скважин, пробуренных на периферии Курейской синеклизы, обнажений, изученных в процессе полевых работ, результатов интерпретации региональных сейсмических профилей, отработанных в прибортовых частях, преобладающей ориентировки гидросети, нередко соответствующей простиранию крупных структурно-тектонических

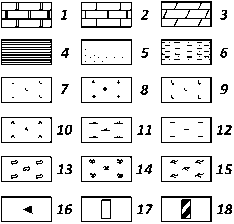

Рис. 2. Типовые разрезы осадочного чехла Камовского свода (I), Бахтинского мега в ы ступа (II, III), Курейской синеклизы (IV)

Fig. 2. Typical sections a cross sedimentary c over of the Kamovsky arch (I), Bakhtinsky m e ga-uplift (II, III), Kureisky syneclise (IV)

H , м

-

1 — доломиты; 2 — известняки;

3 — мергели; 4 — аргиллиты; 5 — песчаники; 6 — алевролиты; 7 — каменная соль; 8 — кристаллический фундамент; 9 — загипсованность; 10 — ангидри-тизация; 11 — доломитизация; 12 — глинизация; 13 — кавер-нозность; 14 — биогермные и рифогенные образования; 15 — трещиноватость; интервалы ( 16 – 18 ): 16 —локализации интрузий, 17 — установленного размещения залежей УВ, 18 — прогнозируемого размещения залежей УВ.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — dolomite; 2 — limestone;

-

3 — marl; 4 — claystone; 5 — sandstone; 6 — siltston e ; 7 — rock salt; 8 — crystalline basement; 9 — gypsification; 10 — anhydritization; 11 — dolomitization; 12 — silting; 13 — cavernosity; 14 — biohermal and reef formations; 15 — jointing; intervals ( 16 – 18 ): 16 — intrusion l o cal i zation, 17 — determined HC accumulations, 18 — predicted HC accumulations.

For other Leged items seFig. 1

элементов, экстраполирования известных разрезов на расстояния, в пределах которых ожидается сохранение эмпирически установленных трендов изменения мощностей. Прогноз распространения солеродного девонского бассейна выполнен по данным бурения параметрических и колонковых скважин, по изучению химического состава подземных вод, водоисточников, разгружающихся на дневную поверхность и образовавшихся в результате выщелачивания каменной соли, что подтверждается их хлорнатриевым составом и высокой степенью метаморфизма [2]. В юго-восточной части граница вероятного развития ареала солей, по-видимому, контролируется положением Логанчинского поднятия, генезис которого связывается с соляным штоком [3]. Восточная граница девонского солеродного бассейна проводится условно к западу от параметрической скв. Чириндинская-271 по данным изучения разреза отложений нижнего девона, вскрытых на этой площади колонковой скв. 2. В ее разрезе преимущественно карбонатные отложения лохковского яруса интенсивно загипсованы и, вероятно, в западном направлении фациально замещаются эвапоритово-терригенными отложения-

Рис. 3. Связь между мощностью отложений палеозоя и суммарной мощностью интрузий

Fig. 3. Relation between thickness of Palaeozoic deposits and total thickness of intrusions

Северный склон Бахтинского мегавыступа

Хлм-212

УКч-202

НТ-6

УД-214

Мр-217Мк-3Мк-5

Мл-211 Чн-120 к-

Центральная часть Бахтинского мегавыступа

Мр-1

Нн-1

Вк-3

Хр-1

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200

Мощность отложений PZ, м ми зубовского горизонта, соленосность которого установлена на западном борту Курейской синеклизы. Составление схемы перспектив нефтегазоносности базировалось на представлениях, полученных по данным проведенных исследований.

Камовский свод

Для Камовского свода в качестве типового принят разрез Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения, представленный повсеместно отложениями рифея, венда, кембрия, фрагментарно останцами ордовика. Базитовые интрузии малой мощности присутствуют в даниловском горизонте венда, в осинском горизонте усольской свиты, значительно более крупные тела долеритов широко распространены в карбонатно-соленосных отложениях толбачанского, чарского, зеледеевского горизонтов нижнего - среднего кембрия. В соответствии с фациальным районированием отложения венда и кембрия относятся к Байкитско-Катангскому фациальному району [4].

Нефтегазоносность рифейского резервуара на Камовском своде связана с разновозрастными, преимущественно карбонатными толщами камовской серии, залегающими с разными углами падения под эрозионной поверхностью стратиграфического несогласия. Региональным экраном для залежей нефти и газа в регионе являются карбонатно-соленосные отложения усольского горизонта, зональными покрышками — сульфатно-терригенно-карбонатные породы даниловского горизонта.

Залежи УВ непского резервуара приурочены к пластам-коллекторам: ВН-I — в ванаварской свите, Б-VIII, Б-VIII-I, Б-IX — в оскобинской свите. На соседнем, Оморинском, месторождении газоконденсатная залежь связана с пластом Б-VII в катангской свите даниловского резервуара.

Учитывая изложенное, можно предположить, что этаж нефтегазоносности в пределах Камов-ского свода ограничен резервуарами рифея и венда и строго контролируется перекрывающими слабопроницаемыми отложениями даниловского горизонта и регионально — солями усольского горизонта. В этой связи развитие под осинским горизонтом мощной пачки каменной соли и отсутствие разрывных нарушений, проникающих в усольскую свиту, объясняют его бесперспективность на обнаружение залежей УВ.

Бахтинский мегавыступ

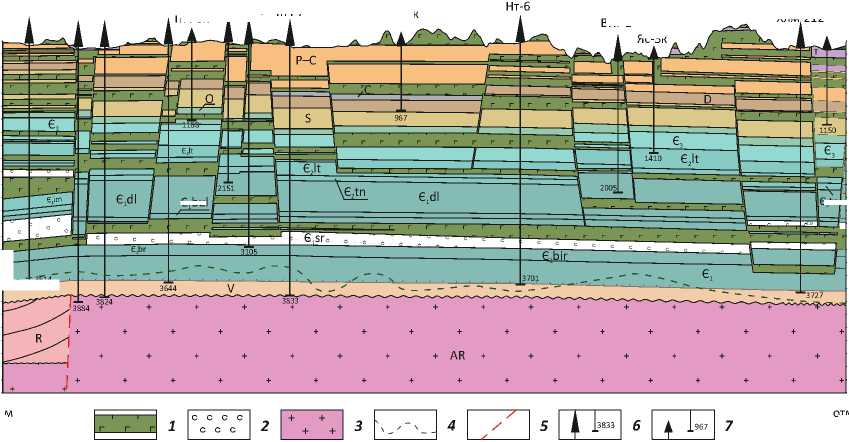

На Бахтинском мегавыступе в ряде разрезов венда – кембрия установлены изменения строения и состава осадочного чехла. Вендские отложения здесь выделяются в обособленный Турухано-Бах-тинский фациальный район в составе Бахтинской и Туруханской фациальных зон [4]. В Бахтинской фациальной зоне вендские отложения на большей части территории образуют даниловский горизонт с выдержанными по площади составом и мощностью (рис. 4). В нефтегазоносном отношении они не представляют интереса.

Отложения кембрия в пределах Бахтинского мегавыступа характеризуются значительно большим разнообразием строения и состава пород осадочного чехла. Непосредственно на территории мегавыступа выделяются Сурингдаконский и Тынепский фациальные районы, граница между которыми проходит на широте р. Бахта [5].

В Тынепской фациальной зоне за типовой принят разрез, вскрытый поисковой скв. Мокта-конская-7 (см. рис. 2). По сравнению с Камовским сводом, в рассматриваемой фациальной зоне в усольском и эльгянском горизонтах (соответствуют по объему кочумдекской серии), за исключением пласта каменной соли, залегающего в подошве комплекса, соленосные отложения отсутствуют, разрез представлен в основном доломитами ангидрити-стыми, глинистыми с редкими прослоями сульфатов и известняков. В интервале толбачанского горизонта характеристики типовых разрезов I (бельская свита) и II (сурингдаконская, бурусская свиты) практически идентичны. Главное, что их объединяет, — наличие солей, подстилающих булайскую свиту. Существенные изменения строения осадочного чехла происходят в стратиграфическом диапазоне от верхов олек-минского горизонта до верхней половины майского яруса — в нижней части развиты преимущественно карбонатные отложения бираминской и имбакской толщ, а выше — соленасыщенные образования ху-рингдинской и оленчиминской толщ. Предполагаемые контуры фациального замещения и площадь развития солеродного бассейна в разрезе отложений нижнего – среднего кембрия Бахтинского мегавыступа, которые отвечают современным представле-

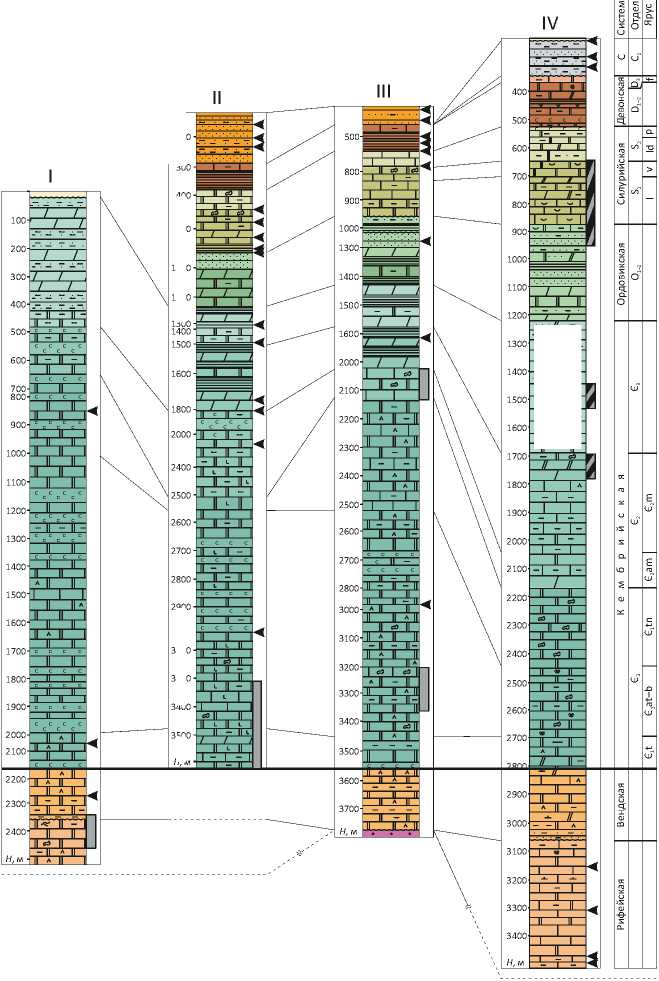

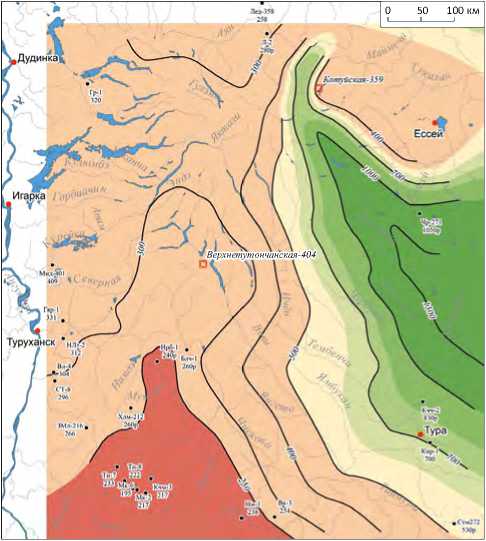

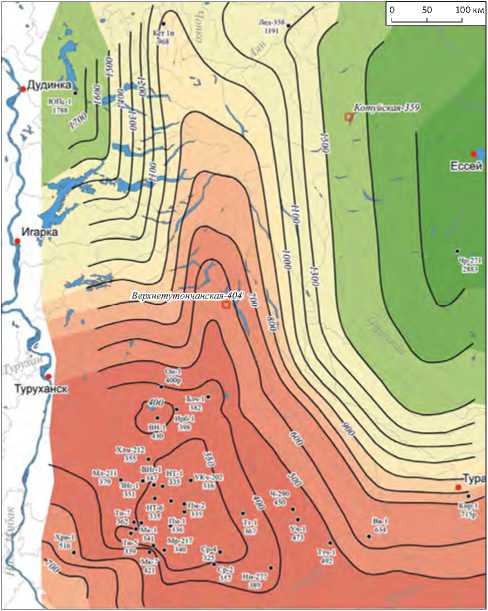

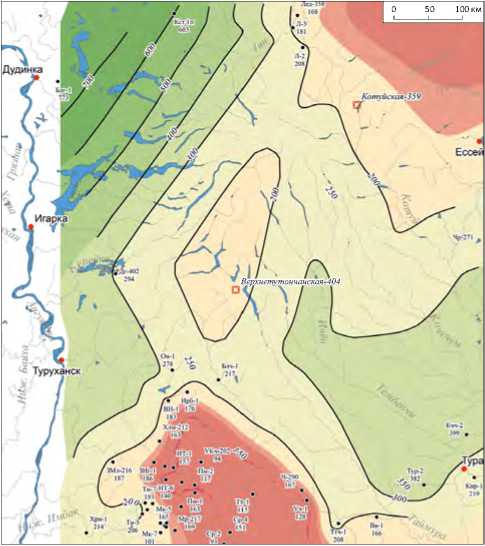

Рис. 4. Схема суммарной прогнозной мощности отложений венда северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 4. Scheme of total predicted thickness of Vendian deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

1 Кчм-3 2 • Кчч-2 3 о | 4

1 217 2 830р 3 4

1 — изопахиты, м; отметки мощности вендских отложений, м ( 2 , 3 ): 2 — установленные бурением, 3 — расчетные; 4 — рекомендуемые параметрические скважины

-

1 — isopach, m; values of Vendianthickness, m ( 2 , 3 ): 2 — determined from drilling results, 3 — estimated; 4 — recommended stratigraphic wells

ниям о границах Тынепского фациального района, приведены в работах [5, 6]. При этом с границами фациального замещения соленосного типа разреза на карбонатный связывали возможное обнаружение зон нефтегазонакопления. Прямые признаки нефте- газоносности во II типе разрезов установлены по результатам бурения параметрической скв. Усть-Дель-тулинская-214. В процессе опробования отложений эльгянского горизонта (абакунская свита) испытателем пластов на трубах (ИПТ) получен приток газа дебитом 161 тыс. м3/сут. Газонасыщенный интервал представлен доломитами кавернозными с прослоями известняков. Покрышкой для залежи являются доломиты, прослоями глинистые, ангидритистые, засолоненные. При опробовании ИПТ отложений усольского горизонта (моктаконская свита) получен приток газа дебитом 500 тыс. м3/сут. Продуктивный интервал сложен доломитами пористыми, кавернозными, прослоями глинистыми. Перекрывающие породы покрышки представлены доломитами глинистыми и ангидритистыми.

Таким образом, в осадочном чехле Тынепской фациальной зоны Бахтинского мегавыступа отмечается стратиграфическое омоложение этажа нефтегазоносности за счет фациального замещения карбонатно-соленосных отложений усольского и эль-гянского горизонтов (Камовский свод) на карбонатные. Распределение нефтегазоносности вверх по разрезу здесь ограничивается карбонатно-соленосными породами толбачанского (сурингдаконская свита) и майского (хурингдинская, оленчиминская свиты) горизонтов, поэтому вышезалегающие отложения являются низкоперспективными на обнаружение залежей УВ.

В Сурингдаконском фациальном районе за типовой принят разрез осадочного чехла Бахтинского мегавыступа, вскрытого на Моктаконском месторождении нефти и газа с забалансовыми запасами (см. рис. 2). При отсутствии принципиальных различий строения и состава отложений том-мотского, атдабанского, ботомского ярусов между типовыми разрезами II и III резкое изменение фациальных условий отмечается в отложениях то-йонского и амгинского ярусов. На расстоянии около 10 км к северу от скв. Моктаконская-7 данные отложения в составе дельтулинской и таначинской свит представлены исключительно карбонатными породами и с перерывом в осадконакоплении перекрыты отложениями майского яруса (летнинская свита). Таким образом, в Сурингдаконской фациальной зоне весь разрез осадочного чехла нижнего и частично (амгинский ярус) среднего кембрия сложен преимущественно карбонатными породами, за исключением сурингдаконской свиты, в которой присутствуют маломощные пласты каменной соли суммарной мощностью 55 м. Поэтому этаж нефтегазоносности здесь увеличивается за счет этих более молодых стратиграфических подразделений. Его условно можно рассматривать как два нефтегазоносных комплекса (НГК), разделенных толщей пород су-рингдаконской и булайской свит.

В нижнем НГК на Моктаконском месторождении нефтяная залежь приурочена к кровле моктаконской свиты усольского горизонта. Продуктивный пласт, из которого в процессе испытания был получен приток нефти дебитом 96 м 3 /сут (диаметр штуцера 13,8 мм), представлен пористыми и кавернозными доломитами, экранируемыми пачкой марской свиты, которая сложена доломитами глинистыми, ангидритистыми с прослоями сульфатов. Выше по разрезу, при опробовании ИПТ нижнего интервала абакунской свиты, получен приток газа с примесью нефти. Расчетный дебит газа составил 1619,7 тыс. м 3 /сут. Покрышкой для этого продуктивного пласта служит пачка доломитов глинистых мощностью 12 м. В верхнем НГК при опробовании ИПТ отложений амгинского яруса (таначин-ская свита), сложенного доломитами и известняками, получен приток газа с дебитом около 330 тыс. м 3 /сут.

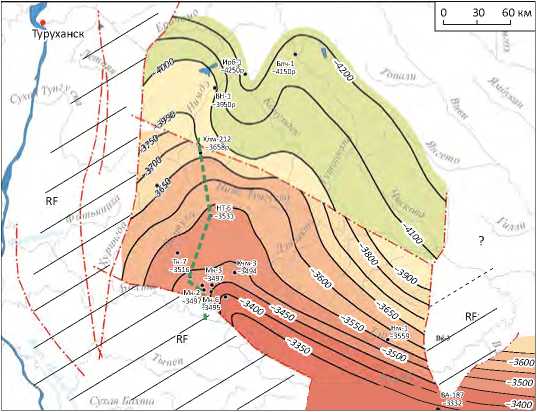

Рис. 5. Структурная схема поверхности кристаллического фундамента части Бахтинского мегавыступа, не перекрытая чехлом рифей-нижневендских отложений (составил В.А. Кринин)

Fig. 5. Structural scheme of crystalline basement surface within the fragment of the Bakhtinsky mega-uplift, which is not overlapped by Riphean-Lower Vendian cover (complied by V.A. Krinin)

1 — прогнозные изогипсы, м; 2 — региональные разломы; отметки поверхности кристаллического фундамента ( 3 , 4 ): 3 — установленные бурением, 4 — расчетные; 5 — структурно-формационные комплексы рифея; 6 — линия профильного разреза (см. рис. 8)

-

1 — predicted structural contours, m; 2 — regional faults; altitudes of the crystalline basement surface ( 3 , 4 ): 3 — determined from drilling results, 4 — estimated; 5 — Riphean stratigraphic sequences; 6 — line of section (see in Fig. 8)

На Таначинском газоконденсатном месторождении с забалансовыми запасами, расположенном в 15 км северо-западнее Моктаконского, притоки газа были получены из таначинской свиты в 4 скважинах. Для верхнего НГК региональной покрышкой являются отложения майского яруса (летнинская свита), представленные часто переслаивающимися пластами и пачками доломитов, мергелей, доломитовых мергелей и аргиллитов. Ранее, на основе изучения литологического состава и анализа мощностей отложений нижнего и среднего кембрия Бахтинского мегавыступа, было установлено, что залежи Моктаконского и Таначинского месторождений связаны с зонами фациального замещения коллекторов в таначин-ской и дельтулинской свитах, локального увеличения мощности отложений вдоль широтного течения р. Бахта [6]. Позднее геологическая модель данной зоны была уточнена и в ней обоснована связь залежей УВ с рифовым массивом [7]. Однако существующие представления о геологическом строении и генезисе скоплений УВ Таначи-Моктаконской зоны нефтегазонакопления не исчерпываются только палеогеографическими условиями. В рамках данной статьи предлагается структурная схема поверхности кристаллического фундамента северной части Бахтинского мегавыступа, отражающая его блоковое строение (рис. 5). Авторы статьи считают, что сопряжения между стабильными блоками фундамента и пограничными структурно-формационными комплексами рифея обусловлены главным образом региональными разломами внутрикорового заложения, в пределах которых на определенных этапах тектогенеза активизируются процессы с выделением тепловой и механической энергии, оказывающие влияние на условия седиментогенеза, складкообра- зования, магматизма, метасомотоза, массопереноса глубинных флюидов. В этой связи возникновение рифогенных образований в отложениях нижнего и среднего кембрия Таначи-Моктаконской зоны в основном предопределялось влиянием разлома. Не случайно, по-видимому, что локальная зона увеличенной мощности данных отложений имеет линейную форму и простирается вдоль глубинного разлома на расстояние около 220 км при средней ширине 20 км (рис. 6). Формирование зоны увеличенных мощностей обусловлено преимущественно палеогеографическими условиями, что подтверждается структурным планом по кровле кочумдекской серии (рис. 7). В морфологическом отношении рассматриваемая зона отвечает структуре облекания в ранге вала. Данный тип структур был выделен применительно к ловушкам залежей УВ Моктаконского месторождения Н.В. Мельниковым [4]. Протяженность прогнозируемого авторами статьи вала составляет примерно 170 км при ширине 20 км и амплитуде около 50 м.

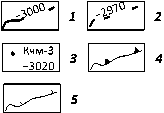

Осадочный чехол Бахтинского мегавыступа интенсивно насыщен интрузиями долеритов в интервале от толбачанского горизонта нижнего кембрия до отложений триаса (рис. 8).

Ледянский свод

За типовой здесь принят разрез отложений осадочного чехла в стратиграфическом диапазоне от рифея до триаса включительно, вскрытый единственной пробуренной в этом районе параметрической скв. Ледянская-358 (см. рис. 2). Он отличается от южных разрезов преимущественно карбонатным составом отложений кембрия, полным отсутствием соленасыщения, сокращен-

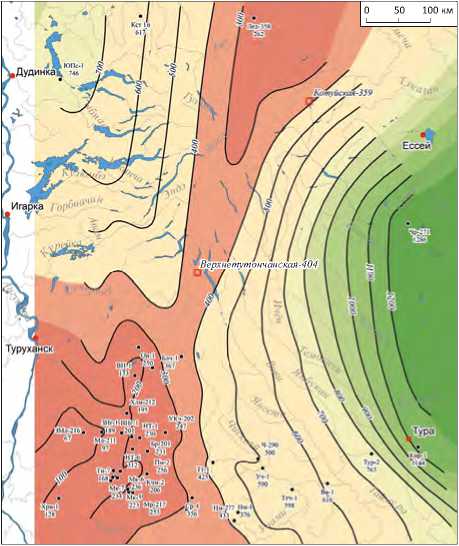

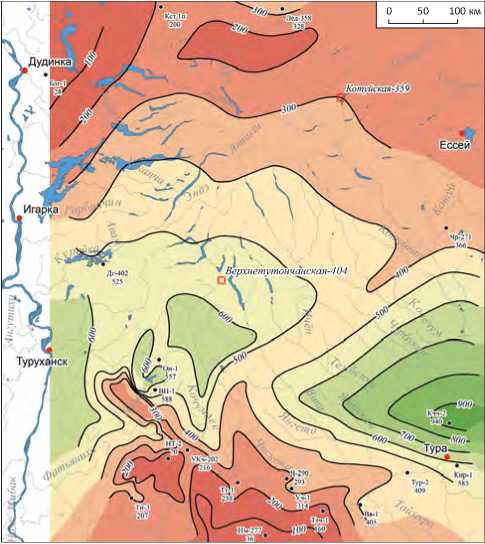

Рис. 6. Схема суммарной прогнозной мощности отложений нижнего кембрия северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 6. Scheme of total predicted thickness of Lower Cambrian deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Отметки мощности нижнекембрийских отложений, м ( 1 , 2 ): 1 — установленные бурением, 2 — расчетные; 3 — граница распространения солей в сурингдаконской свите.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

Values of Lower Cambrian thickness, m ( 1 , 2 ): 1 — determined from drilling results, 2 — estimated; 3 — boundary of salt occurrence in the Suringdakonsky Fm.

For other Legend items see Fig. 4

Кчм-2 Блч-1

750 1 650р 2

ной мощностью нижнего отдела (хетская, ледян-ская свиты), увеличенной мощностью среднего и верхнего отделов (тамуканская, арыканская, хи-барбинская свиты), присутствием интрузий в ри-фейских отложениях и их отсутствием в венд-кемб-рийских.

Ледянская свита, венчающая разрез нижнего кембрия, сложена исключительно доломитами порово-кавернозными по всему интервалу и представляет собой полноценный горизонт-коллектор мощностью 326 м. Перекрывающие породы таму-канской свиты мощностью 475 м, представленные тонкокристаллическими известняками, прослоями доломитовыми и глинистыми, соответствуют покрышке. Залегающую выше арыканскую свиту мощностью 348 м, сложенную доломитами, участками пористыми и кавернозными с прослоями ангидритов, относят, вероятно, к потенциальному горизонту-коллектору, покрышкой для которого являются тонкопереслаивающиеся доломиты глинистые и алевритовые, аргиллиты доломитовые и ангидриты хибарбинской свиты верхнего кембрия.

В интервале ордовикских отложений коллектором является кунтыкахинская свита, выделяемая в объеме вихоревского и муктэйского региональных горизонтов лланвирнского яруса. Средняя ее часть мощностью 32 м сложена песчаниками кварцевыми тонко-мелкозернистыми, массивными, иногда бурыми глинисто-доломитовыми с редкими прослоями алевролитов. В колонковой скв. Л-2 в этих песчаниках отмечается нефтенасыщение. Данный интервал, по-видимому, является стратиграфическим аналогом байкитской свиты в разрезах Бахтинского мегавыступа. Ареал возможного распространения байкитских песчаников занимает значительную часть рассматриваемой территории (рис. 9). Перекрывающая кровельная пачка тонкопе-реслаивающихся доломитов и алевропелитов также содержит прослои песчаников, насыщенных нефтью. Экранируется коллектор нижней пачкой доломитов и известняков глинистых, горизонтально-слоистых, мелкозернистых с прослоями кварцево-слюдистых алевролитов мощностью 13 м мойеронской свиты волгинского горизонта среднего ордовика.

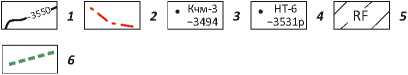

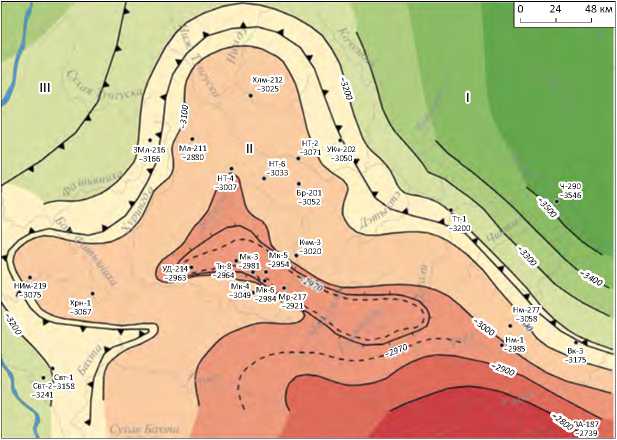

Рис. 7. Структурная схема кровли кочумдекской серии нижнего кембрия (составил В.А. Кринин)

Fig. 7. Structural scheme of the Lower Cambrian Kochumdeksky group Top (complied by V.A. Krinin)

III

II

-2963

Свт-1

НТ-4

-3007

Кчм-3

-3020

НТ-6 -3033

Вк-3 -3175

Хрн-1 -3067

Тт-1 -3200

НИм-219

-3075

ВА-187

-2739

Тн-8 -2981 -2954

НТ-2

-3071 УКч-202

-3050

24 48 км

Изогипсы по кровле кочумдекской серии, м ( 1 , 2 ): 1 — основные, 2 — промежуточные; 3 — отметки поверхности кочумдекской серии, установленные бурением; границы структурно-тектонических элементов ( 4 , 5 ): 4 — надпорядковых (I — Курейская синеклиза, II — Бахтинский мегавыступ, III — Курейско-Бакланихинский мегавал), 5 — I порядка (Сурингдаконский вал)

Structural contours over the Kochumdeksky group Top, m ( 1 , 2 ): 1 — basic, 2 — intermediate; 3 — altitudes of the Kochumdeksky group Top determined from drilling results; boundaries of structural and tectonic elements ( 4 , 5 ): 4 — superorder (I — Kureisky syneclise, II — Bakhtinsky megauplift, III — Kureisky-Baklanikhinsky mega-swell), 5 — I-st order (Suringdakonsky arch)

Рис. 8. Профильный геологический разрез через центральную часть Бахтинского мегавыступа (составил В.А. Кринин)

Fig. 8. Structural section along the line crossing the central part of the Bakhtinsky mega-uplift (complied by V.A. Krinin)

Тнч-4

Мк-2

ЗНг-1к

Тнч-8

Мк-7

Мк-3

Тнч-2 Тнч-7

Дл-5к

Тнч-3к

ВНг-1

Хлм-

-

Абс.

отметка, м

-400

-800

-3200

-3600

-4000

-4400

-4800

-1200

-1600

-2000

-2400

Яс-3к

€,bul

о e2tn

Абс.

отметка, м

-400

-800

-3600

-4000

-4400

-4800

1 — интрузии долеритов; 2 — пласты каменной соли; 3 — кристаллический фундамент; 4 — ОГ Б по сейсмическим данным; 5 — разлом; пробуренные скважины с отметкой глубины забоя, м ( 6 , 7 ): 6 — параметрические и поисковые, 7 — колонковые

1 — dolerite intrusions; 2 — salt rock beds; 3 — crystalline basement; 4 — ОГ Б according to seismic data; 5 — fault; drilled wells with bottomhole depth value, m ( 6 , 7 ): 6 — stratigraphic and prospecting, 7 — core holes

В силурийской части разреза карбонатные коллекторы выделяются в нижней части лландоверий-ского яруса в объеме мойероканской и хаастырской свит, которые перекрыты агидыйской свитой мощностью около 67 м, сложенной переслаивающимися мергелями и аргиллитами с прослоями глинистых доломитов и являющейся флюидоупором. Горизонт-коллектор порово-кавернового типа мощно- стью 52 м выделяется в составе хакомской свиты венлокского яруса. Флюидоупором для него служат тонкослоистые глинистые доломиты с прослоями ангидритов янгадинской свиты лудловского яруса мощностью около 79 м, а также отложения девона, характеризующиеся глинистым составом пород и соленасыщенностью. Общая мощность пластов каменной соли в скв. Л-2 составляет 42 м, максималь-

Рис. 9. Прогнозная схема распространения байкитской свиты северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 9. Predicted scheme of the Baikitsky Fm occurrence in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

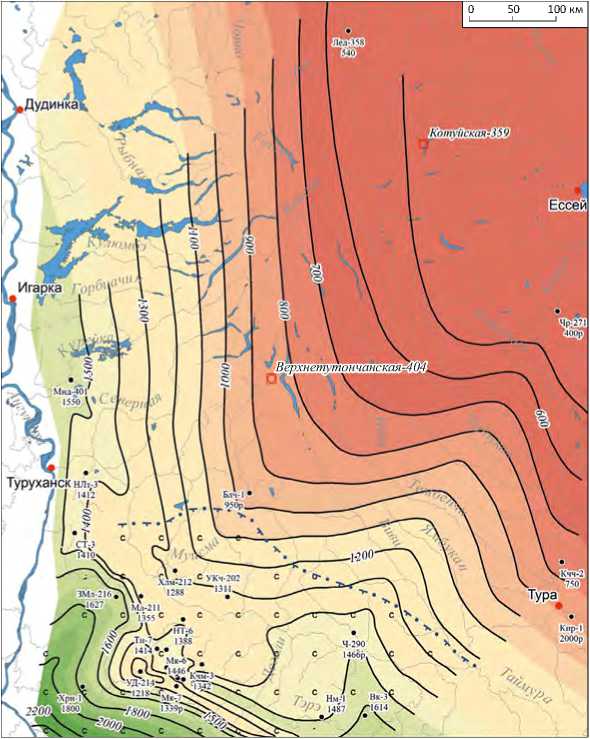

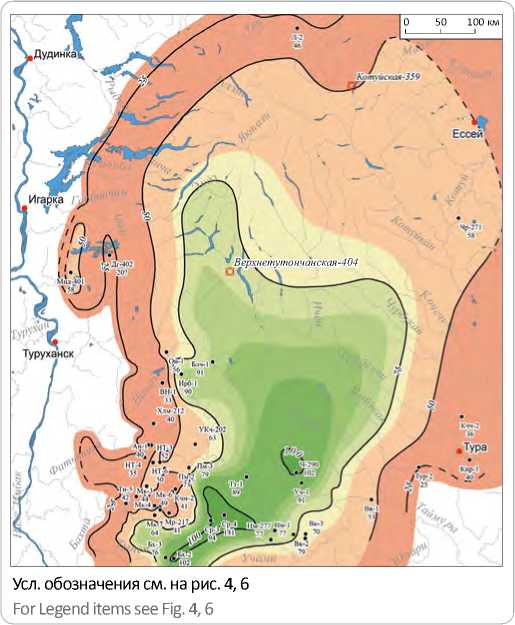

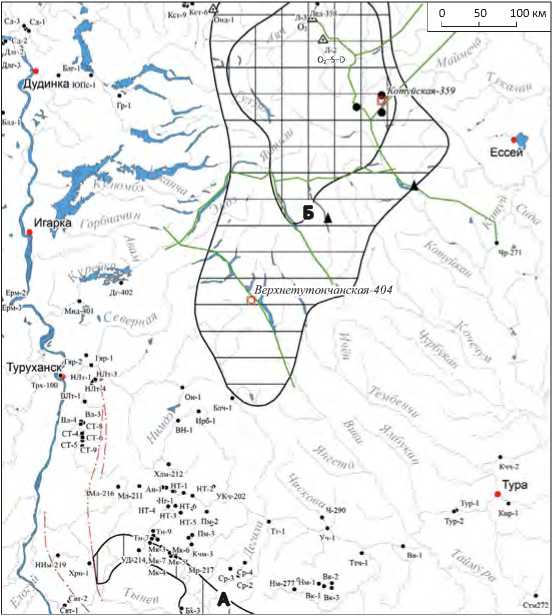

ная мощность отдельных пластов достигает 14 м. Развитие солеродного бассейна предполагается на большой территории северной части Курейской синеклизы (рис. 10).

Приведенные данные по Ледянскому своду дают основание прогнозировать стратиграфическое омоложение этажа нефтеносности за счет отложений верхнего кембрия, ордовика и силура.

Модель осадочного чехла

Морфологические характеристики осадочного чехла в большей мере уточнены в стратиграфическом диапазоне венд – верхний палеозой. Изученность рифейского комплекса территории остается крайне скудной и основывается на данных бурения скважин, расположенных на периферии рассматриваемой территории. Установлено (см. рис. 5), что они распространены к югу от Моктаконской площади, к северо-востоку от Вакунайской площади и входят в состав Байкитского фациального района. Вдоль западной части блока фундамента рифейские отложения представлены фациями Туруханского и Игаро-Норильского районов, а на севере, в пределах Ледянского свода, выделяются в составе Котуйского фациального района [8]. Судя по незначительным градиентам изменения мощности вендских отложе- ний в северном направлении, есть основание считать, что кристаллический фундамент не перекрывается чехлом рифейских отложений вплоть до северной излучины р. Курейка, огибающей Верхнекурейское поднятие (см. рис. 1).

На контакте с образованиями фундамента ри-фейские отложения залегают на глубинах с абсолютными отметками от -3600 до -3700 м, погружаясь в западном и юго-западном направлениях примерно до 4400 м на Имбакской и 5100 м на Светлой площадях. Их мощность по данным сейсморазведки также возрастает в указанных направлениях и в наиболее прогнутых местах приенисейской части территории достигает 4000 м. На восточном контакте, в районе Вакунайской площади, кровля рифейского структурно-формационного комплекса находится на абсолютных отметках от -3500 до -4800 м. В пределах Ледянского свода, судя по данным электроразведки методом магнитотеллурического зондирования (МТЗ), образования фундамента повсеместно перекрыты плащом рифейских отложений разной мощности. Не исключено, что на локальных участках к юго-западу от скв. Ледянская-358 они частично денудированы и на породах фундамента залегают отложения даниловского горизонта [9].

В распределении мощности отложений венда отмечается четкое деление рассматриваемой территории на две части: западную с минимальными значениями и восточную, где мощности резко увеличиваются и максимальные значения приходятся на Котуйский (по А.Н. Золотову [10]) надавлакоген-ный прогиб, унаследовано развивающийся от вну-триплатформенного рифейского грабенообразного прогиба. Этому прогибу в современном структурном плане соответствует Туринский прогиб (см. рис. 1). Западная половина синеклизы в поздневендское время в тектоническом отношении представляла собой стабильный блок, восточные склоны которого частично вовлекались в погружение.

Распределение мощности нижнекембрийских отложений на рассматриваемой территории отражает общие тенденции изменения значений без учета обстановок осадконакопления и разделения на формационно-фациальные комплексы (см. рис. 6). Для всей территории характерен неизменный тренд сокращения мощности в направлении с юго-запада на северо-восток со стабилизацией минимальных значений в пределах западного обрамления Анабарской антеклизы. Относительно резкое увеличение мощности на юго-западе обусловлено соленасыщением в интервалах усольского, толбачанского горизонтов на Светлинской и Имбакской площадях Светлин-ского фациального района. Соленасыщение разреза сурингдаконской свиты, распространение которого прогнозируется вплоть до скв. Бильчанская-1 (см. рис. 6), практически не влияет на изменение мощности отложений.

Рис. 10. Схема прогноза развития девонского солеродного бассейна на территории современной Курейской синеклизы (по Кринину В.А., 2004, с дополнениями)

Fig. 10. Predicted scheme of the Devonian salt basin occurrence in the territory of the current Kureisky syneclise (after Krinin V.A., 2004; complemented)

A

Дудинка

Котуйская-359

Ессей

Верхнетутончанская-404

f/no

Тура с с

Туруханск'^2

0 50 100 км

Л-2

41 А

Контуры распространения девонского солеродного бассейна ( 1 , 2 ): 1 — прогнозные, 2 — предполагаемые; скважины ( 3 , 4 ): 3 — вскрывшие девонские пласты солей (в числителе — площадь, номер скважины; в знаменателе — мощность вскрытого пласта, м), 4 — с переливом подземных вод хлорнатриевого состава; 5 — естественные источники подземных вод хлорнатриевого состава; 6 — Логанчинское поднятие соляно-купольного генезиса.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 6

Contours of the Devonian salt basin occurrence ( 1 , 2 ): 1 — predicted, 2 — expected; wells ( 3 , 4 ): 3 — encountering the Devonian salt beds (numerator is area and well number; denominator is thickness of the bed encountered, m), 4 — with Cl-Na groundwater overflow; 5 — natural sources of Cl-Na groundwater; 6 — Loganchinsky lift of salt-dome genesis.

For other Legend items see Fig. 6

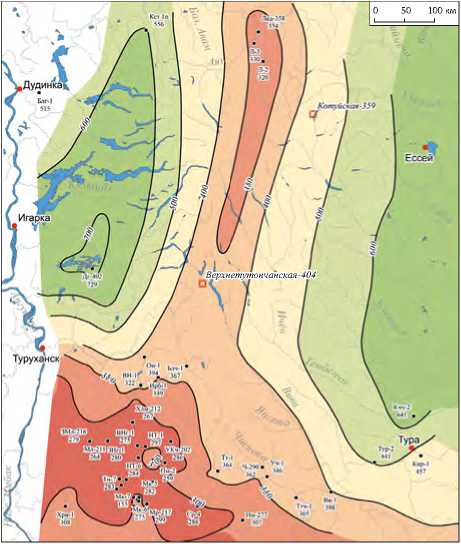

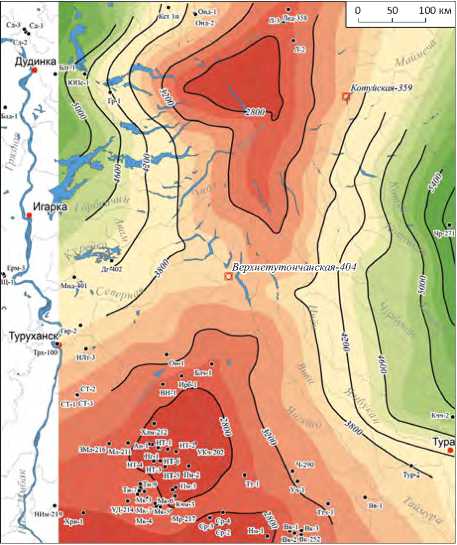

Картина мощности отложений среднего – верхнего кембрия существенно изменяется по сравнению с нижнекембрийской и характеризуется минимальными значениями на Бахтинском своде, максимальными — в Туринском и Ламско-Хантайском мегапрогибах (рис. 11). Два депоцентра максимальной мощности обособляются зоной сокращенных мощностей субмеридионального направления, простирающейся от Бахтинского свода до Путоранского. По-видимому, с этого времени началось формирование структуры Бахтинского мегавыступа и его северного ответвления в виде структурного носа.

Распределение мощности ордовикских отложений во многом наследует средне-верхнекембрийское с разницей лишь в том, что зона минимальных значений сместилась в направлении Путоранского мегасвода. Изменилось соотношение мощностей в мегапрогибах в пользу Туринского, где интенсивность нисходящих тектонических движений была заметно больше, чем в Ламско-Хантайском (рис. 12). Продолжался рост Бахтинского мегавыступа и формирование на месте структурного носа линейно вытянутой палеоструктуры типа седловины.

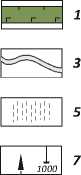

В распределении мощности силурийских отложений наблюдается полная унаследованность от ордовикских (рис. 13). На фоне стабильного роста палеоструктуры Бахтинского мегавыступа и предполагаемой седловины по периферии последней про- должают формироваться палеовпадины. При этом в силурийское время происходит увеличение скорости накопления осадков с компенсированным прогибанием в Ламско-Хантайском мегапрогибе.

В девонское время, за исключением северо-запада, большая часть рассматриваемой территории находилась в режиме тектонической стабильности, что подчеркивается очень незначительными вариациями значений мощности (рис. 14). Заметное прогибание с расширением площади на юго-запад происходит в пределах Ламско-Хантайского мегапрогиба и Турухано-Норильской гряды (см. рис. 1). На месте прогнозируемой палеоседловины формируется обособленное конседиментационное поднятие.

Распределение мощности каменноугольнопермских отложений свидетельствует о преобладании на всей территории восходящих тектонических движений (рис. 15). Наиболее заметно выраженные в палеорельефе депрессии сохранились в Туринском мегапрогибе и к северо-западу от Бахтинского мегавыступа. Обширные по площади северная и южная части территории были относительно приподняты и имели расчлененный палеорельеф.

Схема общей мощности отложений палеозоя северо-западной части Сибирской платформы свидетельствует о связи депоцентров минимальных мощностей с блоками кристаллического фундамен-

Рис. 11. Схема суммарной прогнозной мощности отложений среднего – верхнего кембрия северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Рис. 12. Схема суммарной прогнозной мощности ордовикских отложений северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 11. Scheme of total predicted thickness of Middle – Upper Cambrian deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend items see Fig. 4, 6

Fig. 12. Scheme of total predicted thickness of Ordovician deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend items see Fig. 4, 6

та, которые отличаются высоким гипсометрическим положением эрозионной поверхности (см. рис. 5), и с крупными в современном структурном плане мегаструктурами: Бахтинским мегавыступом, Пу-торанским мегасводом (рис. 16). В совокупности это, по-видимому, может свидетельствовать о длительном унаследованном развитии упомянутых структурно-тектонических элементов, связанном с периодической активизацией отдельных блоков фундамента.

Разрез осадочного чехла венчает комплекс вулканогенно-осадочных и туфогенно-эффузивных образований нижнего – среднего триаса мощностью 1600 м и более, перекрывающий с несогласием каменноугольно-пермских отложений (рис. 17). Причем палеовозвышенностям в пермском рельефе, по мнению авторов статьи, должны соответствовать ареалы с сокращенными значениями мощностей туфолавовой толщи, а палеодепрессиям — максимальные. В связи с этим базальтовые покровы, по-видимому, должны рассматриваться как самостоятельный структурно-формационный комплекс в осадочном чехле Курейской синеклизы.

Перспективы нефтегазоносности

Нефтегазоносность нижне-среднекембрийских пород связана с Таначи-Моктаконской зоной нефте-газонакопления (рис. 18), обусловленной в палеогеографическом отношении рифогенным обрамлением на краю карбонатной платформы. В структурном плане аккумуляция УВ контролируется ловушками облекания биогермных построек и гипсометрическим положением Сурингдаконского малоамплитудного вала в целом (см. рис. 7). В силу малой высоты ловушек размеры залежей здесь ожидаются небольшие. На остальной территории, в пределах Бахтинского мегавыступа, перспективы нефтегазоносности нижне-среднекембрийских отложений значительно снижаются в связи с удалением от рифейских очагов нефтегазообразования, невысоким генерационным потенциалом ОВ нефтематеринских пород собственно нижне-среднекембрийских отложений, отсутствием в разрезе качественных региональных покрышек, крайне высокой интрудированностью комплекса базитовыми телами (см. рис. 8).

Путоранская прогнозируемая зона нефтегазо-накопления (ЗНГН) выделяется в пределах депоцен-

Рис. 13. Схема суммарной прогнозной мощности силурийских отложений северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 13. Scheme of total predicted thickness of Silurian deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend items see Fig. 4, 6

Рис. 14. Схема суммарной прогнозной мощности отложений девона северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 14. Scheme of total predicted thickness of Devonian series in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend items see Fig. 4, 6

тра минимальных мощностей отложений палеозоя и соответствует в плане практически одноименному мегасводу (см. рис. 18). Положение ее контура обусловлено предполагаемыми границами смены ле-дянского типа разреза на сурингдаконский, погружением отложений нижнего – среднего кембрия за ее пределами на глубины более 5 км, минимальной насыщенностью перспективных литолого-стратиграфических горизонтов базитовыми интрузиями. Расширение площади Путоранской ЗНГН по отложениям среднего палеозоя (см. рис. 18) связано с наличием в них зональной девонской соленосной покрышки и пачки песчаников (байкитская свита и ее аналоги) вихоревского горизонта (см. рис. 9, 10). Геохимическим аспектам нафтидогенеза отложений палеозоя Сибирской платформы, в том числе Курей-ской синеклизы, посвящен ряд работ [11–14], из которых следует, что основные предпосылки нефтегазоносности среднепалеозойских отложений данной территории являются благоприятными для формирования скоплений УВ, особенно в пределах крупных положительных структурных элементов.

Выводы

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

-

1) распределение УВ в осадочном чехле западной части Сибирской платформы подчиняется определенной зональности, обусловленной литолого-фациальными особенностями разрезов разных ее районов в тесной совокупности с тектоническими, палеогеографическими факторами, базитовым магматизмом. В связи с этим уточнено строение Та-начи-Моктаконской и выделена новая Путоранская ЗНГН;

-

2) формирование ЗНГН на рассматриваемой территории контролируется прежде всего надпорядковыми и I порядка структурно-тектоническими элементами. В их пределах локализация ЗНГН связана с региональными разломами глубинного заложения, тектоническая активность которых периодически возобновлялась синхронно фазам глобального тектогенеза и которые во многом предопределили возникновение ловушек структурного, рифогенного, стратиграфического типов;

-

3) для объективной оценки УВ-потенциала северной части Курейской синеклизы, которая до сих пор остается практически неизученной, необходима реализация регионального этапа геолого-разведочных работ с отработкой нескольких региональных сейсмических профилей и бурением параметрических скважин (см. рис. 18).

Рис. 15. Схема суммарной прогнозной мощности каменноугольно-пермских отложений северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 15. Scheme of total predicted thickness of Carboniferous-Permian deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Рис. 16. Схема прогнозной мощности отложений палеозоя северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 16. Scheme of predicted thickness of Palaeozoic deposits in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend items see Fig. 4, 6

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6

For Legend items see Fig. 4, 6

Рис. 17. Профильный геологический разрез северной части Курейской синеклизы (составил В.А. Кринин) (А), местоположение профиля геологического разреза (В)

Fig. 17. Structural section along the line crossing the northern part of the Kureisky syneclise (complied by V.A. Krinin) (А) and its location (В)

ЮЗ

§ СВ

-1200

-2000

-280

-3600

-4400

-5200

Хлм-212

-6000 - A

Абс.

BH-1

°ег

р-1

1м

3350,

Бл-1

ZU

S 1–2

O 1

Є 2

Є 1

1009 iooql

3 3971

3 V 1

R

Лед-358

отметка, м

Усл. обозначения к рис. 17.

Legend for Fig. 17

-

1 — габбро-долериты, долериты; 2 — кристаллический фундамент; 3 — пласты каменной соли; 4 — разломы; 5 — нефтеперспективные комплексы; 6 — нефтегазоматеринские толщи (1 — куонамской свиты, 2 — верхнего венда, 3 — рифея); скважины с отметкой глубины забоя, м ( 7 , 8 ): 7 — пробуренные, 8 — рекомендуемые.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — gabbro-dolerite, dolerite; 2 — crystalline basement; 3 — salt rock beds; 4 — faults; 5 — oil-bearing series; 6 — source rocks (1 — Kuonamsky Fm, 2 — Upper Vendian, 3 — Riphean); wells with bottomhole depth value, m ( 7 , 8 ): 7 — drilled, 8 — recommended.

For other Legend items see Fig. 1

Рис. 18. Схема размещения прогнозируемых зон нефтегазонакопления северо-западной части Сибирской платформы (составил В.А. Кринин)

Fig. 18. Scheme of predicted oil and gas accumulation zones position in the north-western part of the Siberian Platform (complied by V.A. Krinin)

(удинка кхк-

•359

Верхне т утончанская-404

fop1

Тура

Typ-2

IMW^w-l f^4

Cp-2

ИЬ* Пи-2

^Xx,»..

Туру»"» ^ - ,

Т|П 'мт I H^^*

Miu- / *trf.e/>hCl4 0 50 100 км Ессеи A O2 Земли, перспективные на поиски месторождений нефти и газа в отложениях (А — Таначи-Моктаконская ЗНГН, Б — Путоранская ЗНГН) (1, 2): 1 — нижнего – среднего кембрия, 2 — ордовика и силура; пункты (3, 4): 3 — проявления мальт в естественных обнажениях, 4 — гидрохимического опробования с аномальным содержанием тяжелых УВ; 5 — нефтенасыщение, установленное в керне с указанием возраста вмещающих пород; 6 — разломы; 7 — рекомендуемые сейсмические профили. Остальные усл. обозначения см. на рис. 4 Lands promising for oil and gas fields occurrence in the deposits (А — Tanachi-Moktakonsky Oil and Gas Accumulation Zone, Б — Putoransky Oil and Gas Accumulation Zone) (1, 2): 1 — Lower – Middle Cambrian, 2 — Ordovician and Silurian; places of (3, 4): 3 — maltha shows in outcrops, 4 — hydrochemical sampling with abnormal content of heavy HCs; 5 — oil saturation observed in core with host rocks age indicated; 6 — faults; 7 — recommended seismic lines. For other Legend items see Fig. 4

Список литературы Зональность распределения углеводородов и нефтегазоносность осадочного чехла западной части Сибирской платформы

- Кринин В.А. Особенности взаимосвязи рельефа и структуры осадочного чехла в районах палеовулканизма западной части Сибирской платформы // Палеовулканизм Алтае-Саянской складчатой области и Сибирской платформы: сб. науч. тр. - Новосибирск: Наука, 1991. -С. 83-87.

- Кринин В.А. Перспективы нефтегазоносности и оценка прогнозных ресурсов палеозоя территории плато Путорана // Мат-лы на-уч.-практ. конф. «Минеральные ресурсы Таймырского автономного округа и перспективы их освоения». - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. -С. 125-131.

- Старосельцев В.С. Тектоника базальтовых плато и нефтегазоносность подстилающих отложений. - М.: Недра, 1989. - 257 с.

- Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (стратиграфия, история развития). - Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 2018. - 177 с.

- Кринин В.А., Кащенко С.А., Распутин С.Н. Геологическое строение и нефтегазоносность юго-западной части Бахтинского мегавыступа // Геология и геофизика. - 1989. - № 11. - С. 90-95.

- Кринин В.А. Прогноз геологического разреза и перспективы нефтегазоносности северо-западной части Сибирской платформы // Поиски и разведка залежей нефти и газа в древних продуктивных коллекторах. - Тюмень: Изд-во ЗапСибНИГНИ, 1990. - С. 6-12.

- Мельников Н.В., КилинаЛ.И., Кринин В.А., Хоменко A.B. Нефтегазоносность кембрийских рифов Сурингдаконского свода // Теоретические и региональные проблемы геологии нефти и газа. - Новосибирск: Наука, 1991. - С. 180-189.

- Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Рифей и венд Сибирской платформы и ее складчатого обрамления / Под ред. А.Э. Конторовича. - Новосибирск: Гео, 2005. - 428 с.

- Кринин В.А., Порозов И.И. Влияние позднепермско-раннетриасового магматизма на нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов Сибирской платформы на примере Анабаро-Хатангской седловины // Геология нефти и газа. - 2019. - № 2. - С. 25-38.

- Золотов А.Н. Тектоника и нефтегазоносность древних толщ. - М.: Недра, 1982. - 240 с.

- Конторович А.Э., Кащенко С.А., Зуева Т.Н., Ивлев Н.Ф., Казаринов В.В., Ларичев А.И., МарковаЛ.Г., Соболев П.Н. Перспективы нефтеносности и газоносности вендских и нижне-среднепалеозойских отложений Сибирской платформы // Труды СНИИГГиМС. - 1978. -Вып. 265. - С. 4-26.

- Конторович А.Э., БогородскаяЛ.И., БорисоваЛ.С., Меленевский В.Н., Ярославцева Е.С. Геохимические особенности состава нерастворимого органического вещества пород юрских отложений Надым-Тазовского междуречья (Западная Сибирь) // Химия нефти и газа. Мат-лы VIII Международной конференции. - Томск: Издательский дом ТГУ, 2012. - С. 164-167.

- МарковаА.Г. Геохимические критерии нефтегазоносности ордовикских отложений Сибирской платформы // Гидрогеология нефтегазоносных областей Сибирской платформы. - Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 1982. - С. 84-92.

- Баженова Т.К., Дахнова М.В, Жеглова Т.П, Лебедев В.С., Можегова С.В., Ларкин В.Н., Назарова Е.С., Нечитайло Г.С., Грайзер Э.М., Киселев С.М., Киселева Ю.А., Горюнова Е.А., БорисоваЛ.Б. Нефтематеринские формации, нефти и газы докембрия и нижнего - среднего кембрия Сибирской платформы / Под ред. А.И. Варламова, А.П. Афанасенкова. - М: Из-во ВНИГНИ, 2014. - 128 с.