Зообентос озер Ленинградской области и Санкт-Петербурга: влияние природных и антропогенных факторов

Автор: Беляков Виктор Павлович, Бажора Александра Ивановна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В течение 2009-2015 гг. исследовался зообентос 70 водоемов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Обсуждается влияние особенностей ландшафтов, в которых расположены озера, природных и антропогенных факторов на формирование состава, структуры и количественное развитие донных сообществ, их сезонную динамику.

Зообентос, количественные показатели сообществ, озерная экосистема, ландшафт, антропогенное воздействие, северо-западный регион, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/148204473

IDR: 148204473 | УДК: 574.587:574.632

Текст научной статьи Зообентос озер Ленинградской области и Санкт-Петербурга: влияние природных и антропогенных факторов

Структурно-функциональные показатели сообществ зообентоса зависят от комплекса природных зональных, азональных и локальных факторов, как это было показано, в частности, для озер различных ландшафтов Фенноскандии [1, 2]. Ландшафт – территория, имеющая единое происхождение и общую историю развития, однородный геологический фундамент, один, преобладающий тип рельефа, одинаковый климат и закономерное сочетание почв и биологических сообществ [3]. Природные особенности ландшафта, в совокупности с рельефом и геохимическими характеристиками создают особые условия для формирования гидрохимических и биологических свойств расположенных в этих ландшафтах озер. Одним из таких свойств являются, в частности, буферные свойства вод, что может создавать различные сценарии изменений экосистем озер при антропогенном воздействии на них. Природные характеристики ландшафтов обуславливают микроклимат территории, что приводит к различиям в скорости протекания сезонных химикобиологических процессов в озерах, что также нужно принимать во внимание, оценивая их экологическое состояние. Поэтому в связи с усилением антропогенного влияния, необходимо учитывать природные особенности каждого ландшафта и озера при анализе их современного экологического состояния озер и отдельных компонентов их экосистем.

Несмотря на большое число водоемов, изученных в 60-е -70-е годы 20-го века с целью составления рыбохозяйственного кадастра Ленинградской области [4-6], а также более подробные исследования ряда озер Карельского перешейка [7, 8], опубликованные данные существенно устарели. Зообентос множества малых озер области ранее вообще не изучался. В связи с этим представляются актуальными выявление современных характеристик зообентоса малых водоемов региона, как для практических целей – выявление емкости кормовых ресурсов, так и для теоретических обобщений при изучении воздействия на сообщества разных сочетаний экологических факторов.

Цель работы: исследование состава, структуры и продуктивности макрозообентоса в 70 малых разнотипных озерах Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

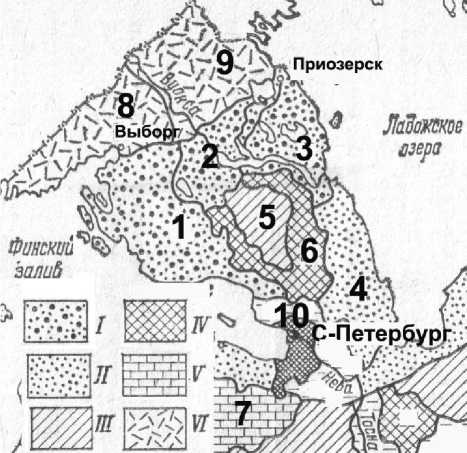

Изучались водоемы, расположенные на Карельском перешейке и Ижорском плато, в имеющихся там 6 основных типах ландшафтов и 9 локальных: I - озерноледниковых песчаных равнин – приморский (1), при-вуоксинский (2) и приозерский (3); II - озерноледниковых заболоченных песчаных равнин – южно-приладожский (4); III - моренных заболоченных равнин – верхне-охтинский (5); IV –камовый и камово-озерно-ледниковый – Лемболовская возвышенность (6); V - известковых карстовых плато – Ижорская возвышенность (7); VI - сельговый –Выборгский и северозападное приладожье (9).Дополнительно были изучены озера, расположенные в урбанистическом ландшафте, на территории Санкт-Петербурга (10) (рис. 1).

Рис. 1. Ландшафты Ленинградской области, в которых проводились исследования озер (на основе схемы А.Г. Исаченко [3]. Обозначения даны в тексте

Материалы и методы исследования . В каждом ландшафте исследован зообентос в озерах различного размера, морфологии, гидрохимического режима, трофического статуса и разной степени антропогенного воздействия (табл. 1).

Таблица 1. Диапазон некоторых морфологических и гидрохимических характеристик озер разных ландшафтов

|

Озера ландшафтов |

Площади озер, км2 |

Макс. глубины, м |

pH |

Цветность |

Общий фосфор, мг P л-1 |

БПК 5 , мг О 2 л-1 |

|

1. Приморского (1) |

0,1 - 14,2 |

1,5 - 22 |

6,7 - 10 |

25 - 310 |

0,010 - 0,560 |

1,40 - 7,70 |

|

2. Привуоксинского(2) |

3,5 - 10,5 |

2 - 16 |

6,5 - 9,3 |

24 - 105 |

0,035 - 0,165 |

1,50 - 8,20 |

|

3. Приозерского (3) |

0,15 - 5,1 |

1,5 - 14 |

5,4 - 7,6 |

8 - 142 |

0,007 - 0,080 |

1,00 - 3,60 |

|

4. Приладожского (4) |

0,2 - 0,3 |

1,5 - 8,5 |

7,4 - 8,1 |

116 -165 |

0,070 - 0,400 |

2,30 - 7,60 |

|

6. Лемболовского (6) |

0,1 - 5,8 |

2 - 22 |

5,1 - 8,5 |

8 - 440 |

0,008 - 0,060 |

0,40 - 3,60 |

|

7. Ижорского плато (7) |

0,2 - 0,7 |

1,5 - 4 |

7,9 - 8,7 |

9 - 24 |

0,025 - 0,077 |

1,75 - 7,78 |

|

9. Сельгового (9) |

0,2 - 7,0 |

4,5 - 11,5 |

7,2- 8,1 |

56 - 150 |

0,008 - 0,050 |

1,44 - 2,82 |

|

10. С-Петербург (10) |

0,3- 1,1 |

1,5 - 3,5 |

7,8 - 9,1 |

48 - 210 |

0,077 - 0,467 |

7,96 - 9,01 |

Пробы зообентоса большинства исследованных озер собраны в разные годы в середине летнего периода в основных биотопах центральной и литоральной зоны, в 5 водоемах - дополнительно в мае и сентябре, а в оз. Красном ежегодно в течение всего периода открытой воды, дважды в месяц. На каждой станции отбиралось по 2-3 пробы дночерпателем Петерсена, с площадью захвата 1/40 м2. Использовались стандартные методы сбора и обработки зообентоса [9].

Результаты и обсуждение. Численность и биомасса зообентоса в профундали и литорали озер разных ландшафтов изменялись в широком диапазоне значений (табл. 2). В профундали озер в илистых биотопах отмечены достаточно однородные условия и в сообществах доминируют практически одни и те же виды.

Таблица 2. Диапазон количественных показателей индекса разнообразия Шеннона-Уивера (Н) сообществ зообентоса, доминирующие виды в озерах разных ландшафтов

|

Ландшафты |

Зоны |

Численность, экз м-2 |

Биомас-са, г м-2 |

Доминирующие виды |

Н, бит экз-2 |

|

1. Приморский |

центр |

40 - 2200 |

0,08 - 10,16 |

Chaoborus crystallinus, C. flavicans, Euglesa sp., Chironomus plumosus, Procladius choreus, Zalutschia gr. tatrica |

0,0 - 1,84 |

|

литораль |

280 - 5000 |

0,16 - 32,86 |

Limnodrilus hoffmeisteri, Ch. plumosus Cladotanytarsus mancus, Helobdella stagnalis, P. choreus, Synendotendipes impar, Glyptotendipes glaucus, Heterotrissocladius gr. marcidus, |

1,30 - 3,51 |

|

|

2. Привуок-синский |

центр |

120 - 1340 |

0,14 - 6,36 |

C. crystallinus, Ch. plumosus, Ch. anthracinus, Einfeldia carbonaria, Tubifex tubifex |

0,0 - 2,36 |

|

литораль |

500 - 3400 |

1,39 - 2,90 |

Microtendipes pedellus, Dicrotendipes nervosus, Polypedilum nubeculosum |

1,58 - 3,59 |

|

|

3. Приозерский |

центр |

80 - 2400 |

0,18 - 29,54 |

C. crystallinus, Ch. plumosus, Microtendipes pedellus, Pagastiella orophila |

0,47 - 2,37 |

|

литораль |

640 - 13480 |

1,15 - 17,9 |

Asellus aquaticus, P. ferrugineus, L. hoffmeisteri, Gmelinoides fasciatus |

1,67 - 2,85 |

|

|

4. Южный Приладож-ский |

центр |

160 - 4340 |

0,81 - 11,26 |

C. crystallinus, Ch. plumosus, Sphaeromias sp., T. tubifex |

0,0 - 1,75 |

|

лито-раль |

680 - 14120 |

1,04 -73,22 |

Euglesa sp., Sphaerium corneum, A. aquaticus, P. choreus, Gl. gripekoveni, S. impar, Polypedilum tetracrenatum, M. pedellus, Dicrotendipes nervosus |

1,90 - 3,22 |

|

|

6. Лембо-ловский |

центр |

40 - 7680 |

0,02 - 10,31 |

C. crystallinus, Ch. plumosus, P. choreus, Stictochironomus crassiforceps, Zalutschia gr. tatrica |

0,0 - 0,67 |

|

литораль |

200 - 11845 |

0,35 - 7,16 |

M. pedellus, P. ferrugineus, Gl. glaucus, Polypedilum bicrenatum, Tanytarsus holochlorus, S. impar, Pagastiella orophila, Nais barbata, A. aquaticus, Gm. fasciatus |

1,81 - 4,15 |

|

|

7. Ижорское плато |

центр |

240 - 10120 |

0,60 - 58,99 |

Ch. plumosus, Einfeldia pagana, L. hoffmeisteri, T. tubifex |

0,95 - 3,00 |

|

литораль |

1440 - 2800 |

4,71 - 14,40 |

L. hoffmeisteri, P. ferrugineus, Cladotanytarsus gr.mancus, Dicrotendipes lobiger, Tanytarsus veralli, A. aquaticus |

1,75 - 2,79 |

|

|

9. Сельговый |

центр |

40 - 720 |

0,06 - 0,48 |

C. crystallinus, Ch. plumosus, Einfeldia longipes, Sergentia coracina |

0,0 - 1,46 |

|

литораль |

440 - 6080 |

0,36 - 25,60 |

S. impar, Cricotopus gr.sylvestris, Polypedilum exectum, Peloscolex ferox, Tanytarsus holochlorus |

1,69 - 3,51 |

|

|

10. Санкт-Петербург |

центр |

80 - 1080 |

1,02 - 3,10 |

Ch. plumosus, L. hoffmeisteri |

0,0 - 2,0 |

|

литораль |

1080 - 8920 |

0,64 - 3,42 |

L. hoffmeisteri, P. ferrugineus, Cladotanytarsus gr.mancus, Dicrotendipes lobiger, Tanytarsus veralli, Gl. glaucus, Polypedilum tetracrenatum, A. aquaticus |

0,50 - 2,32 |

Уровень первичной продуктивности является важнейшим фактором для зообентоса озер всех ландшафтов и определяет уровень его количественного развития. Вторым действующим фактором является цветность воды, которая ограничивает развитие водорослей и меняет состав и структуру формирующихся донных отложений: в результате влияет на состав и особенно трофическую структуру зообентоса.

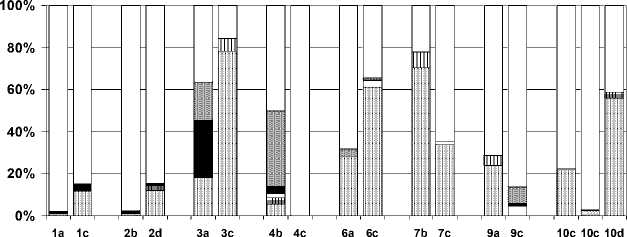

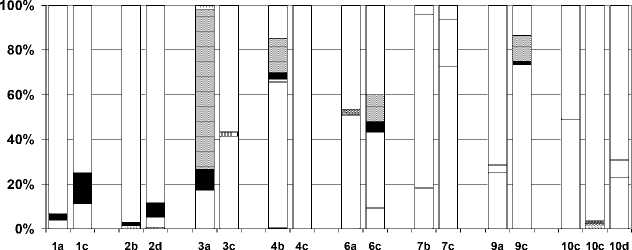

Из всего разнообразия литоральных биотопов изученных озер мы выделили две основные группы – это открытая литораль с преобладанием песчаной фракции с разной степенью заиления, и литораль, зарастающая высшей водной растительностью, с преобладанием в донных отложениях грубодетритного ила и глинистой фракции. Во втором случае варьирование условий максимально, поскольку меняются растительные ассоциации. Структура зообентоса в этих двух основных типах литорали существенно различается. Хотя различия по основным доминантам могут быть и внутри этих типов биотопов, но структура основных систематических групп, представленных в бентосе в целом сходная внутри этих основных типов литоральных биотопов. В результате, в озерах при наличии сходных биотопов в литоральных сообществах отмечены разные доминирующие виды, а в их структуре преобладают разные таксономические и трофические группы (рис. 2).

[ш Oligochaeta QU Hirudenea □ Mollusca ■ Ephemeroptera □ Trichoptera □ Diptera А)

Б)

Рис. 2. Соотношение основных групп макрозообентоса по численности (A) и биомассе (Б) в литорали озер разных ландшафтов в диапазоне трофического уровня (a- олиготрофный, b- мезотрофный, c- эвтрофный, d- гипертрофный)

Озера приморского ландшафта озерноледниковых песчаных равнин (Нахимовское, Победное, Гладышевское, Подгорное, Красногвардейское, Красавица, Александровское, Малое Кирилловское, Гавриловское, Малое и Большое Симагинские, Дружинное, Щучье, Балаково, Малая Ладога, Большое Лебяжье) демонстрировали широкий спектр лимниче-ских характеристик, но значительная освоенность ландшафта порождает, в результате антропогенного эвтрофирования и загрязнения, проблемы дефицита кислорода у дна. Отсюда доминирование толерантных к низкой концентрации кислорода форм (табл. 2). В небольших и неглубоких озерах отмечены максимальные количественные показатели для всех биотопов. В целом в зообентосе преобладают вторичноводные, гетеротопные организмы. С ростом уровня трофии, отмечено заиление прибрежных биотопов и становятся заметнее безвыборочные грунтоеды-глотатели (рис. 2).

Озера привуоксинского ландшафта озерноледниковых песчаных равнин (Красное, Правдинское, Вишневское и Волочаевское) по составу зообентоса сходны с предыдущей группой, хотя еще лет 30 назад в них отмечались ледниковые реликты [10]. Более развитая отлогая литоральная зона в глубоких озерах и существенное зарастание макрофитами в мелких приводят к смене части доминирующих видов (Табл.2), большее значение в зооценозах играют хищники – пиявки, гидракарины, ручейники и хирономиды. В остальном изменения донных зооценозов озер этой группы вызваны действием уже упомянутых выше факторов. В связи с этим изученная нами сезонная динамика основных бентосных зооценозов оз. Красного может быть взята за основу для зообентоса других озер Карельского перешейка. В профундали – это два пика: в июле и в сентябре, а на литорали – три: в начале июня, в июле и осенью [11]. Отмечаемые небольшие отклонения в разные годы в оз. Красном связаны с температурными условиями. Общая продуктивность зообентоса оз. Красного в профундали составляла от 2,5 до 3,5 гС/м2, а на литорали: 1,3-2,1 гС/м2, максимальные значения отмечены в сентябре.

Озера приозерского ландшафта озерно-ледниковых песчаных равнин: Судаковское, Снетковское, Воробьево, Малое Бережное, Щукинское и Нарядное, за исключением оз. Воробьева неглубокие, почти все с высокой прозрачностью и низкой цветностью, кроме оз. М. Бережное. Ранее первые два подвергались рыбохозяйственным мероприятиям: удобрению, зарыблению, в результате была нарушена структура донных сообществ, которая не восстановилась, в частности в оз. Снетковском на литорали отмечены вселенцы Gmelinoides fasciatus. С ростом уровня трофии на литорали озер этой группы поденки и ручейники заменяются хирономидами и олигохетами (рис. 2). В отличие от озер первых двух ландшафтных районов максимальная численность зообентоса отмечена на литорали, а биомасса - в профундали.

Все исследованные нами озера южно-прила-дожского ландшафта озерно-ледниковых заболоченных песчаных равнин (Паскоярви, Сиркоярви, Мадала-ярви и Сювеярви) характеризуются высокой цветностью (Табл.1), но среди доминантов нет специфических форм. Количественно зообентос развит лучше. Разнообразии групп и видов довольно высокое в мезотроф-ных и минимально в эвтрофных водоемах (табл. 2, рис. 2). В верхне-охтинском ландшафте моренных заболоченных равнин присутствуют только болота, которые определяют специфику некоторых озер соседнего ка-мово-озерно-ледникового ландшафта Лемболовской возвышенности (Борисовское, Малое и Большое Луговые, Волынское, Раздолинское, Петровское, Большое Щучье, Уловное, Охотничье, Мичуринское, Медведевское, Большое Морозовское, Журавлевское, Светлое, Растанное, Берестовое, Жемчужное, Узорное, Большое Борково, Чернявское, Затишье, Гупуярви, Силанде). В этом ландшафте озера отличаются разнообразием по площади, глубине, гидрологическому и гидрохимическому режимам, трофическому статусу и антропогенной нагрузке. Соответственно, значительно варьируют и характеристики развития бентосных сообществ (Табл.2). В двух из них отслежены изменения этих характеристик в течение вегетационного сезона. Оз. Берестовое - глубокое стратифицированное озеро кань-онного типа. Невысокое разнообразие и количественные показатели зообентоса в профундали частично компенсированы развитием сообщества литорали. Численность и биомасса там достаточно высоки, максимальная биомасса 7,14 г/м2 отмечена в июне (доминирование моллюсков), а максимальная плотность 4440 экз/м2 - в июле, при доминировании хирономид. Оз. Мичуринское расположено в похожем холмистом ландшафте, территория его водосбора более освоена в хозяйственном отношении, соответственно выше и антропогенное воздействие на экосистему. Общие количественные показатели зообентоса в профундали оз. Мичуринского были выше, чем в оз. Берестовом, изменяясь в пределах 200 - 2320 экз/м2 - численность и 0,26-25,86 г/м2 - биомасса. Различие сезонной динамики зообентоса двух озер проявляется в несовпадении пиков максимального развития зообентоса: в профундали оз. Берестового - в июле, а в оз. Мичуринском - в начале июня. На литорали оз. Мичуринского преобладают популяции беспозвоночных с более длительным циклом развития. Суммарные показатели зообентоса на литорали оз. Мичуринского в сезоне изменялись иначе, чем оз. Берестового, хотя динамика совпадающих массовых видов обоих озер практически не отличалась. В июне и сентябре среди видов доминируют представители хирономид, но в июле в Мичуринском доминант - рачки-вселенцы Gmellinoides fasciatus. В профундали обоих озер суточные значения продукции и деструкции зообентоса в июле составляли почти одинаковые величины (15-42 кал/м2 сут), но, если в начале июня и в сентябре в оз. Берестовом эти показатели практически нулевые, то в оз. Мичуринском они превысили июльские значения в 15-20 раз, что, по-видимому, отражает различия этих озер по трофическому статусу. Соответственно в профундали оз. Мичуринского в июне и сентябре большая часть органических веществ трансформировалась группой фитодетротофагов собирателей + фильтраторов, в июле - группами детритофа-гов собирателей и глотателей, при заметном участии хищников. В тоже время на литорали оз. Мичуринского сезонные продукционные показатели зообентоса оказались вдвое выше, чем на литорали оз. Берестового (1,7 и 0,9 гС/ м2), где собиратели детритофаги преобладали над фильтраторами, и всегда была высокой роль хищников.

Озера Ижорской возвышенности - ландшафта известковых карстовых плато (Дудерговское, Безымянное, Белое) характеризуются повышенной карбонатной минерализацией. Практически полное зарастание погруженными макрофитами, в основном харо-выми, привело к преимущественному развитию фито-фильных форм, в основном хирономид. В оз. Белом, расположенном на территории паркового комплекса Гатчины, единственный вид антропогенного воздействия - рекреация. Вода прозрачная, проточная. В центре озера основными группами были олигохеты, хиро-номиды и моллюски. Количественно зообентос развит слабо, что, возможно, связано со значительным развитием харовых водорослей на дне и негативным воздействием их прижизненных выделений. Кроме того детрит содержит большое количество карбонатных включений, что снижает его пищевую ценность и доступность. В литоральной зоне харовых меньше, и разнообразие зообентоса значительно возрастает. По численности там преобладают личинки хирономид, к осени увеличивается доля личинок поденок. По биомассе преобладают хирономиды, но к осени растет доля ручейников. Численность и биомасса зообентоса в целом на литорали озера растет к осени. Оз. Дудергофское загрязняется нерегулируемыми стоками поселков, железной и автомобильных дорог. С этим связано некоторое снижение видового богатства, по сравнению с оз. Белым. Отмирание растений к осени расширяет список представленных групп, за счет детритофагов собирателей и глотателей и приводит к значительному повышению количественных показателей [12], что характерно и для незагрязненных водоемов. Буферный механизм, связанный с карбонатами, частично снимает негативные воздействия антропогенных загрязнений в озере. Сезонная динамика совпадающих массовых видов сходная, но структура зообентоса и ее изменения в этих озерах заметно отличаются, особенно осенью, в частности по доле участия в трансформации органического вещества различных трофических групп. Ориентировочные величины годовой продукции зообентоса выше изменялись в диапазоне от 1,1 до 3,3 гС/м2. При антропогенных нагрузках в озерах отмечается несоответствие между ростом продукционных показателей и видовым разнообразием. В сообществах ненарушенных водных экосистем обычно при росте продукционных показателей снижается видовое разнообразие [13]. Эта закономерность наблюдается в зообентосе оз. Белого, а 2-х других озерах - нет [12].

Озера сельгового ландшафта (Белокаменное, Бородинское, Большое Богородское, Большое Заветное, Шушенское, Горское, Зайцево, Михалевское, Лесково и Лопата) глубокие, стратифицированные, расположены в ложбинах между скалистых гряд. Как правило, вода прозрачна, но ее цветность повышена до 70-90 градусов по Pt-Co шкале, из-за гуминовых веществ, поступающих из заболоченных участков. Дефицита кислорода у дна не отмечено, поэтому часто в составе зообентоса массовыми формами являются оксифильные формы. Количественное развитие сообществ незначительно (табл. 2), а максимальные величины отмечаются в осенний период. В трофической структуре преобладают детритофаги собиратели, в эвтрофных – фильтраторы-моллюски. Соотношения трофических уровней сбалансировано плохо, хищники выедают практически всю продукцию мирных ориентировочная годовая продукция сообществ составляет от 0,15 до 4,3 гС/м2.

Характеристики водоемов городского ландшафта – Нижнее Суздальское, Шуваловский карьер, Охтинское водохранилище рассмотрены нами ранее [14]. Количественное развитие и разнообразие зообентоса слабое, доминируют полисапробные виды. Ориентировочная годовая продукция сообщества в этих водоемах составляет от 1,5 до 25 гС/м2, причем минимальные значения в Охтинском водохранилище, где отмечены наибольшие токсичные загрязнения.

При сравнении состава зообентоса исследованных водоемов отмечено довольно высокое сходство основного ядра донной фауны. Обычно это эврибионт-ные виды с широким диапазоном толерантности к основным факторам среды. Сообщества отличаются только по доминирующим, или субдоминантным видам, причем основным фактором, определяющим эти различия, является, как правило, трофический уровень озера, а не особенности ландшафта. Подобные выводы делались и ранее для зообентоса озер всей гумидной зоны [15]. Другими существенными факторами являются: содержание гуминовых веществ в воде и концентрация гидрокарбонатов (карбонатов). Если первый фактор важен хотя бы в некоторых из озер всех рассмотренных нами ландшафтов, кроме Ижорского плато, то в водоемах последнего наиболее существенно проявляется второй фактор.

Антропогенные факторы действуют на донные сообщества озер косвенно, через изменения абиотических и биотических характеристик их экосистем: в северных ландшафтах Карельского перешейка при усилении рекреации, сведении лесов, застройки территорий вокруг озер, прокладке дорог; а в центральной и южной части перешейка кроме указанного, характерно антропогенное эвтрофирование и загрязнение при сельскохозяйственной деятельности. В результате такой трансформации природных ландшафтов происходит выравнивание различий озерной биоты, в том числе и зообентоса. В ряде исследованных водоемов, отмечается и прямое влияние загрязнений, в том числе и токсичных, что приводит к выпадению целого ряда групп беспозвоночных, или появлению организмов с морфологическими отклонениями [16, 17].

Выводы: состав донных сообществ озер региона, расположенных в разных ландшафтах демонстрирует фаунистическое сходство. Доминанты и субдоминанты, также как и уровень количественного развития зообентоса определяются трофическим уровнем озера, а не принадлежностью к определенному типу ландшафта. Особенности ландшафтов, определяющие гидрохимический режим водоемов, находят отражение в трофической структуре донных сообществ и их продукционных показателях. Наличие гуминовых веществ, или карбонатов в некоторых водоемах возможно снижает токсический эффект загрязнений на зообентос. Максимальное прямое и косвенное антропогенное действие на зообентос проявляется в городских водоемах. Отмечено: упрощеннее видовой и трофической структуры, снижение количественных характеристик и появление особей с морфологическими нарушениями.

Список литературы Зообентос озер Ленинградской области и Санкт-Петербурга: влияние природных и антропогенных факторов

- Стальмакова, Г.А. Бентос озер различных ландшафтов Кольского полуострова. В кн.: Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. Ч. 2. -Л.: Наука, 1974. С. 180-212.

- Яковлев, В.А. Изменение структуры зообентоса Северо-Восточной Фенноскандии под влиянием природных и антропогенных факторов. Автореф. дисс. на соис. уч. степ. д.б.н. -СПб., 1999. 50 с.

- Исаченко, А.Г. Ландшафты.//Природа Ленинградской области и ее охрана. -Л.: Лениздат, 1983. С. 164-175.

- Архипцева, Н.Т. Озера бассейна северного рукава реки Вуокса/Н.Т. Архипцева, И.В. Баранов//Рыбохозяйственный кадастр малых озер Ленинградской области. -Л.: Изв. ГосНИИОРХ. Т. 124. 1977. С. 83-134.

- Архипцева, Н.Т. Морозовская группа озер/Н.Т. Архипцева, В.В. Петров, В.В. Покровский//Рыбохозяйственный кадастр малых озер Ленинградской области.-Л.: Изв. ГосНИИОРХ, Т.124. 1977. С. 135-142.

- Петров, В.В. Бентофауна удобряемых озер Морозовской группы Карельского перешейка. -Л.: Изв. ГосНИОРХ, Т. 79. 1972. С.60-76.

- Стальмакова, Г.А. О донной фауне некоторых различно заиленных озер Карельского перешейка//Озера Карельского перешейка. -М.-Л., 1964. С. 101-119.

- Кузьменко, К.Н. Распределение и количественное развитие бентофауны в разнотипных малых озерах Карельского перешейка//Озера Карельского перешейка. Лимнология и методика исследований. -М.-Л., 1964. С. 89-100.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. -Л., 1983. 52 с.

- Кузьменко, К.Н. К распределению реликтовых ракообразных в некоторых озерах Карельского перешейка. -Тр. Лаб. озероведения АН СССР. 1960. Т. 11. С. 217-224.

- Беляков, В.П. Многолетние изменения макробентоса оз. Красного//Многолетние изменения биологических сообществ мезотрофного озера в условиях климатических флуктуаций и эвтрофирования. -СПб., 2008. С. 167-184.

- Беляков, В.П. Зообентос водной системы реки Дудергофки (Санкт-Петербург)./В.П. Беляков, А.И. Бажора//География: развитие науки и образования. Коллективная монография по мат-лам ежегодной Межд. науч.-практ. конф. LXVIII Герценовские чтения, посвященной 70-летию создания ЮНЕСКО, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 22-25 апреля 2015 года. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. С. 163-167.

- Алимов, А.Ф. Биологическое разнообразие и структура сообществ организмов//Биология внутренних вод. 2010. №3. С. 3-10.

- Беляков, В.П. Мониторинг экологического состояния водоемов Санкт-Петербурга по показателям зообентоса/В.П. Беляков, А.И. Бажора, И.В. Сотников//Известия Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17, № 6. С. 51-56.

- Салазкин, А.А. Основные типы озер гумидной зоны СССР и их биолого-продукционная характеристика. -Л.: Изв. ГосНИОРХ. Т. 108. 1976. 194 с.

- Беляков, В.П. Морфологические деформации личинок хирономид как показатель загрязненности водоемов Санкт-Петербурга/В.П. Беляков, И.В. Сотников//В сб. «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы». Матер. V Всерос. конф. по водной экотоксикологии с зарубежным участием, посвященной памяти Б.А. Флерова, Т.2. -Борок, 2014. C. 13-16.

- Макрушин, А.В. Патоморфологическое обследование гидробионтов/А.В. Макрушин, В.П. Беляков, И.Д. Чинарëва и др.//Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 3. С. 69-76.