Зооморфная пластика в сибирских коллекциях верхнего палеолита (документирование, систематизация, подходы к классификации)

Автор: Лбова Л.В., Панкина А.И., Волков П.В., Казаков В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции «Знаки и образы в искусстве каменного века»

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена сибирская зооморфная палеолитическая коллекция в наиболее полном и систематизированном виде (памятники Толбага, Мальта, Усть-Кова, Буреть, Янская стоянка и др.). Сибирская скульптура отличается реализмом, характерной детализацией, ограниченным числом видов, устойчивыми приемами технологии и декорирования. На основании комплекса методов предложены подходы к классификации изделий. Стилистический анализ позволяет констатировать существование двух традиций: серийных и индивидуальных изделий. В технико-типологическом отношении отмечается устойчивое соотношение изначальной заготовки (отщеп, бруски, стержни) с окончательным видом предмета: Выделяются заготовки скульптуры и предметы разной степени завершенности. Декорирование предметов (имитация меха, чешуи, перьев) характерно для «индивидуальных» изделий и определено в рамках культурных традиций орнаментирования бивня в Сибири. Большинство описанных предметов мобильного искусства Сибири размещены в информационной системе с полной атрибуцией, деталями и трехмерными моделями.

Мобильное искусство, 3d-моgелирование, документирование, технология, типология, информационная система, верхний палеолит, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/143173168

IDR: 143173168 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.80-92

Текст научной статьи Зооморфная пластика в сибирских коллекциях верхнего палеолита (документирование, систематизация, подходы к классификации)

Эпоха верхнего палеолита отмечается расцветом первобытного искусства: наскальной живописью и богатыми коллекциями мобильной пластики, где изображения животных, переданные с особым мастерством и достаточной долей

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 18-78-10079 «Разработка технологий и информационной системы документирования и научного обмена археологическими данными».

реализма, являются одной из центральных тем в творчестве древних людей ( Абрамова , 2005).

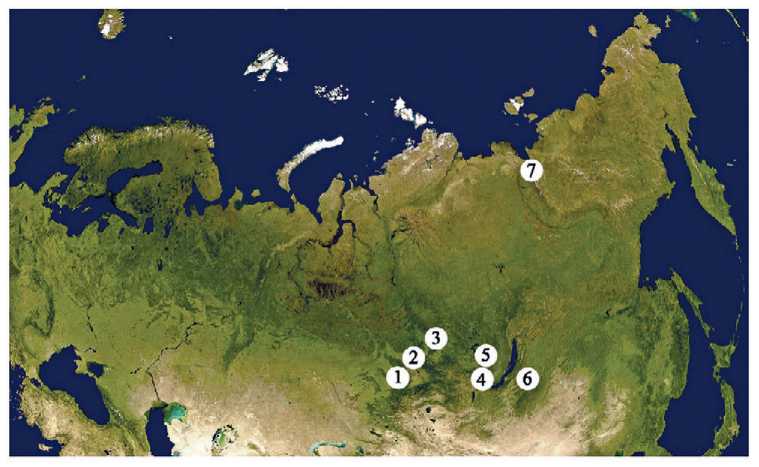

На территории Сибири мобильная скульптура становится наиболее распространенным вариантом изображения животных в палеолитическое время. Всего сибирская зооморфная коллекция насчитывает 57 экземпляров, происходящих из 6 стратифицированных комплексов (Мальта, Буреть, Усть-Кова, Новая Сыда, Толбага, Янская стоянка), две скульптуры были найдены на берегу Красноярского водохранилища (подъемный материал) (рис. 1). Коллекция мальтинской культуры (Прибайкалье) представляет наиболее полную серию изображений водоплавающих птиц, а также иных зооморфных образов.

Рис. 1. Археологические памятники с находками зооморфной скульптуры:

1 – Новая Сыда; 2 – Усть-Кова; 3 – Красноярское водохранилище (подъемный материал);

4 - Буреть; 5 - Мальта; 6 - Толбага; 7 - Янская стоянка

Методы исследования

Для описания, документирования и классификации использованы сравнительно-морфологический, микроскопический, стилистический и спектральный анализ (в целях исследования элементного состава пигментов, обнаруженных на некоторых скульптурах) ( Волков и др. , 2018; Лбова и др. , 2017; Лбова, Панкина , 2018; и др.).

Для определения конкретных видов животных, представленных зооморфной пластикой, использован метод биологической классификации. В основе метода лежит система критериев для видового определения животных; для каждого из них выделяются признаки таксономического плана, соответствующие реальным видам (Сунгуров, 1960; Переводчикова, 1994). Такой подход имеет определенные сложности для анализа предметов искусства, с учетом вероятного стилистического искажения отдельных форм изображений. Между тем, метод является важным этапом изучения зооморфной пластики, позволяющим научно обосновать корректность видового определения животных.

Для анализа технологии производства изделий мелкой пластики из археологических коллекций использованы данные трасологических исследований следов орудий, применявшихся при их производстве. Идентификация выявляемых на их поверхности следов производилась на основе методики, разработанной для работы с материалами палеолитических и неолитических памятников Северной и Центральной Азии ( Семенов , 1957; Korobkowa , 1999; Волков , 2013).

Для публикации материалов сводной коллекции Мальты в открытом доступе была создана Информационная система в Веб с интерфейсами как просмотра, так и наполнения данных (см.: Искусство Мальты…). Предметы в представленной в систематизированном виде коллекции зооморфных образов Мальтинско-Буретской археологической культуры были помещены в раздел «Скульптуры» и разделены на две группы (орнитоморфные и зооморфные).

В процессе документирования Мальтинской коллекции выполнялось фотографирование предметов, а также методом SfM-фотограмметрии ( Westoby et al ., 2012) осуществлялось построение цифровых трехмерных моделей. Для фотограмметрии использовалась фотокамера Canon 550D, поворотный стол и контроллер из комплекта для создания виртуальных объектов – Cognisys Stackshot 3x virtual object creation kit. Построение трехмерных моделей выполнено с помощью ПО Agisoft Photoscan (Metashape). Для построения каждой трехмерной модели в среднем использовано около 100 фотографий.

Среднее разрешение полученных моделей составляет: 120 полигонов на квадратный миллиметр, разрешение текстур: 50 пикселей на дюйм (DPI), всего 2,3 млн полигонов, 64 мегапикселя. В то же время для возможности публикации в Веб с меньшим размером файла разрешение моделей снижалось в среднем до 50 полигонов на квадратный миллиметр, разрешение текстуры не изменялось. Разрешения исходных и подготовленных для Веб моделей достаточно для выявления микрорельефа и технологического анализа.

Из Мальтинской коллекции зооморфных образов в информационной системе представлен 21 предмет с фотографиями и описаниями, макрофотографиями деталей, полученными с помощью микроскопа. Для 10 предметов подготовлены и представлены трехмерные модели.

Основные результаты

Мальта представляется как многослойный, сложный геоархеологический объект с презентацией различных культурно-хронологических комплексов. «Классический» ансамбль (раскопки М. М. Герасимова в 1928–1958 гг. (см.: Герасимов , 1931 и др.)) представлен в литологических слоях 8 и 9, в хронологических рамках от 22 900 ± 240 до 14 720 ± 190 некалиброванных л. н. (Каменный век…, 2001).

В орнитоморфной группе изображений ранее были выделены группы «летящих» и «сидящих» птиц, отдельные виды животных (часть из них имеют дискуссионные определения), основанные на морфологии ( Абрамова , 1962; Лип-нина , 2002; Ларичев , 1993; Шмидт , 2008; Формозов , 1980; и др.). В результате наших исследований предложена иная классификация, основанная на технологических принципах производства изделий, их детализации и декорирования ( Lbova, Volkov , 2016; Лбова и др. , 2017; Волков, Лбова , 2016).

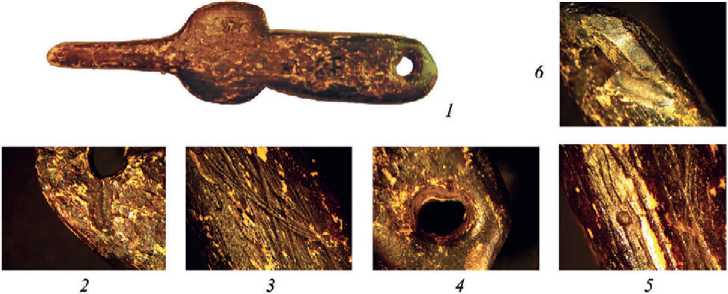

С позиций технологического анализа выделяются заготовки скульптуры и предметы разной степени завершенности. Заготовкой для серийных изображений птиц и змей стали пластины или удлиненные стержни, полученные путем продольного раскалывания сырья. Для изготовления этой группы скульптур основными инструментами являются: строгальный нож, скобель, резчик, в редких случаях резец, провертка и абразивы для шлифовки (рис. 2) ( Волков, Лбова , 2013; 2016).

Рис. 2. Мальта. Орнитоморфное изображение (ГИМ, №1830-473)

1 – общий вид; 2 – следы работы резчиком; 3, 5 – с леды работы резцом; 4 – отверстие, выполненное проверткой; 6 – следы работы строгальным ножом

Среди орнитоморфных скульптур выделяется устойчивый инвариант в характерной, мальтинской, традиции изготовления изделий, с едиными морфологическими, технологическими и стилистическими признаками, хотя отмечаются незначительные вариации (форма крыльев или головки, размер, контур хвостовой части) ( Лбова, Панкина , 2018). В изображениях птиц акцент сделан на вытянутую тонкую шею и головку. Таким образом, древним мастером очень точно подмечены черты летящей водоплавающей птицы. Более детальное измерение длины шеи и размера головки птиц позволили классифицировать изделия на определенные группы (птица с длинной шеей; птица с короткой шеей и массивной головкой; птица с короткой шеей и маленькой головкой), которые, в свою очередь, могут соответствовать биологическим видам водоплавающих птиц (подсемейство лебединые, подсемейство гусеобразные, семейство гагарообразные соответственно) (см.: Искусство Мальты…).

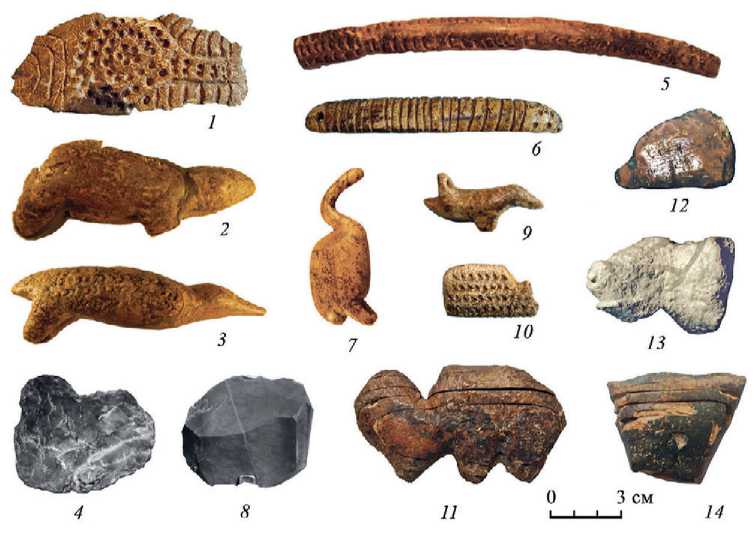

«Индивидуальные изделия» птиц Мальтинской коллекции представлены тремя предметами, которые не входят в основную, стилистически единую, группу и обладают индивидуальными специфическими стилистическими, морфологическими и технологическими признаками. Основу таких изделий представляет заготовка типа бруска длиной до 5–10 см. Для их изготовления использовался иной набор инструментов (строгальный нож, резчик, скобель, резец, приспособления для шлифовки и полировки). Стилистическими и технологическими особенностями обладают индивидуальные мальтинские орнитоморфные изделия, представленные тремя предметами (выпь/дрофа?, лебедь и птица со сложным видовым определением, ранее признанная гагарой) (рис. 3: 3, 7, 9 ), изобразительные элементы которых позволяют распознать птицу по общему контуру. Например, орнитоморфное изображение с подовальной формой тела интерпретируется как сидящий (кормящийся) лебедь по длинной изогнутой шее, характерной только для представителей подсемейства лебединых (рис. 3: 7 ).

Рис. 3. Коллекция индивидуальных зооморфных изображений

1–3, 5–7, 9, 10 – Мальта; 4, 8 – Красноярское водохранилище; 11, 14 – Усть-Кова; 12 – Новая Сыда; 13 – Толбага

1 – ихтиоморфное изображение (ГЭ, № 370-729); 2 – грызун: пятнистый суслик или выдра (ГИМ, № 1822-621); 3 – орнитоморфные изображения (ГИМ, № 1820-192); 4, 8 – мамонты (по: Заика , 2014); 5, 6 – орнаментированные стержни («змеи») (ГЭ, № 370-726 и 370-725); 7, 9 – орнитоморфные изображения (ГЭ, № 1822-623 и 370-768); 10 – мамонт (ГЭ, № 370734); 11 – мамонт (Музей ИАЭТ СО РАН, № 239/13); 12 – голова медведя (по: Ларичев, Аннинский , 2005); 13 – голова медведя (по: Константинов и др. , 1983); 14 – «нерпа» (Музей ИАЭТ СО РАН, №239/12)

Другая серия зооморфных скульптур, выполненных в единой технике, была найдена на Янской стоянке в Арктике (28 500–27 000 л. н.). Коллекция насчитывает 26 экземпляров, выполненных из оснований рогов северного оленя. Для изготовления использовался строгальный нож и абразивы. Изделия имеют фигуративную форму и плоское зашлифованное основание для устойчивости на горизонтальной плоскости ( Питулько , 2012; Питулько и др. , 2012). На скульптурах сохранились островки заполированной поверхности, где различимы тонкие декоративные штрихи. Изделия можно интерпретировать как схематизированные изображения мамонта, аналогичные изделиям из мергеля, найденным в Костёнках ( Абрамова , 1962).

К этому же биологическому виду можно отнести изделие с плоским основанием и фигуративной формой из бивня в коллекции Мальты, интерпретируемое в ряде случаев как изображение мамонта (рис. 3: 10 ). Стоит отметить, что имеющиеся наплывы коркового вещества у янских скульптур могут являться естественной имитацией шерсти животного (очевидна причина, по которой был выбран именно этот материал), а у мальтинского мамонта имеется С-образный орнамент, имитирующий шерстистый покров.

Стилистическим сходством с серией янских мамонтов обладают также единичные находки палеоглиптики – подъемный материал с берегов Красноярского водохранилища, имеющие фигуративную форму, схематично напоминающую форму тела мамонта (голова, горб, спина) ( Заика , 2014).

Иными стилистическими особенностями обладает скульптура мамонта из многослойного памятника Усть-Кова (Северное Приангарье, 19 000– 23 000 некалиброванных л. н.) ( Дроздов , 1981; Васильевский, Дроздов , 1983). Изделие выполнено на уплощенной, слегка выгнутой заготовке бивня. Общее формообразование скульптуры происходило при помощи строгального ножа, а позже поверхность была сглажена и детализирована резцами. У мамонта контурно, треугольной выемкой, выделены крупная голова, крутой затылок и покатая лобовая часть. Имеются передние и задние короткие и массивные ноги (рис. 3: 11 ). На поверхности изделия отмечены следы красного и черного пигмента ( Волков и др. , 2018).

Изделия, стилистически подобные усть-ковинскому мамонту, в мировом палеолитическом искусстве неизвестны, однако можно проследить определенное морфологическое сходство со скульптурами Западной Европы. Например, изображения мамонтов из пещеры Фогельхерд, имеющие также выделенные задние и передние ноги, выгнутые спины (показан жировой горб), головы отделены от туловища выемкой ( Cook , 2013. Fig. 24; 25).

Существование традиции «индивидуальных изделий», подтверждаемых наличием особых, объемных и плоских, зооморфных скульптур, отмечено в материалах как Мальтинской коллекции, так и других памятников. Зооморфная скульптура Мальты представлена единичными изображениями ихтиоморфа (1 ед.), герпетоморфов (2 ед.) и млекопитающих (2 ед.) (рис. 3: 1, 5, 6). По типу отмечается устойчивое соотношение изначальной заготовки с окончательным видом предмета: например, для изображения рыбы – отщеп (1), млекопитающих – бруски (2), змей – стержни (2). Для производства и декорирования скульптуры использованы различные инструменты: для рыбы использовались строгальный нож, резец, резчик; для змей – скобель, провертка, строгальный нож, абразив; для млекопитающих применялись скобель, резчик, резец.

Яркой особенностью этих изделий является наличие сложного орнаментального комплекса, который во многом определяет вид или особый статус изображенного животного, что не является характерным для других зооморфных скульптур сибирской коллекции. Орнаментальный ряд изображений змей и рыбы представлен тремя видами типичной мальтинской орнаментации: полулунный, продольные линии, ряды лунок и спирали ( Lbova , 2017). Наличие сложной орнаментации может объясняться как семантической составляющей скульптуры (палеоастрономические версии), так и характерными особенностями изображаемых животных (имитация чешуи).

Не известны аналоги в мировом палеолитическом искусстве скульптуре грызуна (пятнистого суслика или выдры) из Мальтинской коллекции. Фигура имеет выделенные лапы, крупный приподнятый зад, головку с выпуклыми глазами. Общее формообразование скульптуры выполнено за счет обработки поверхности скобелем. На спине и боках имеется С-образный орнамент, направленный углом вверх (рис. 3: 2 ; 4).

Рис. 4. 3D-модель зооморфной скульптуры Мальтинской коллекции (суслик/выдра) (ГИМ, №1822-621)

Слева – текстурированная модель, идентичная оригиналу; справа – одноцветная модель с боковым подсветом рельефа (орнамента), серым выделена реконструированная зона

Найденное в Усть-Кове изделие из бивня трапецевидной формы (рис. 3: 14 ) имеет два варианта трактовки образа: «птица, сидящая в гнезде» ( Васильевский, Дроздов , 1983) или «нерпа» ( Акимова, Метляев , 2003). Верхняя часть фигурки по контуру напоминает рельеф тела нерпы: вытянутое туловище, хвост и выпуклая голова, имеется также ротовая полость. На морде отмечены купулы, вероятные изображения вибрисс. Поверхность покрыта многочисленными мелкими следами ударов или колющих действий острым предметом. Это может рассматриваться либо как результат действий охотничьего ритуала, либо как орнаментация с целью передачи пятнистой шкуры.

В сибирских коллекциях имеется два изображения медвежьих головок. Первая фигурка выполнена из зубовидного отростка шейного позвонка шерстистого носорога, найденная на поселении Толбага в Забайкалье (рис. 3: 13) (от 27 210 + 300 до 34 860 ± 2100 некалиброванных л. н.) (Константинов и др., 1983). Вторая медвежья головка, выполненная на стеатитовой пластине, была обнаружена у с. Новая Сыда (Краснотуринский район Красноярского края) (рис. 3: 12) (Шмидт, 2006). Изделия имеют выраженную вытянутую челюсть, открытую пасть, четко выделенный кончик носа. У изделия из Новой Сыды, возле «глаза» и в зоне «щеки» имеется также ряд насечек, имитирующий шерсть животного.

Обсуждение

Во многих археологических культурах мелкая пластика представлена достаточно большими сериями, что может быть объяснено фактом их приуроченности к особым культовым местам или событиям, когда одни статуэтки заменялись на новые. Многочисленные исследования мальтино-буретской орнитоморфной пластики, анализ семантики образа птицы, как правило, строятся на проведении этнографических параллелей. Одной из версий является трактовка скульптур как личных амулетов, используемых в качестве подвесок и имеющих непосредственную связь с солярной и небесной символикой ( Формозов , 1980. С. 73–78; Шмидт , 2006. С. 58–61).

Интересно отметить, что М. М. Герасимов обозначает планиграфическую приуроченность большинства фигурок птиц к особым конструкциям, «в местах, огороженных плитами, в специально отведенном для них пространстве» (цит. по: Каменный век…, 2001). Е. А. Липнина дает объяснение в более широком планиграфическом контексте: скульптуры птиц встречаются в разных жилищно-бытовых ситуациях: в погребении, в свободной зоне (Песцовая площадка), в жилищах и в отдельных конструкциях (Каменный век…, 2001. С. 82, 83; Лип-нина , 2002). На наш взгляд, орнитоморфные изделия могли иметь различное функциональное или символическое назначение.

Согласно методу палеобиологической классификации, наличие стилистических особенностей у морфологически и технологически идентичных скульптур могут указывать на принадлежность изображенных птиц к разным видам водоплавающих (лебеди, утиные, гагаровые). Палеоорнитологические исследования подтверждают проживание данных видов на территории Приангарья находками остеологических материалов на многочисленных сибирских памятниках ( Мартынович , 2006. С. 11–13).

В целом производство зооморфной скульптуры выполнено в устойчивой традиции палеолитических культур, хотя стилистически и технологически коллекции неоднородны. Исключение составляют элементы орнаментации, выполненные как в традиционной технике (с использованием ножа, резца, резчика ручной дрели, провертки), так и с использованием инновационной технологии (например, изображение лебедя в коллекции Мальты). Таким образом, отмеченные особенности технологического производства, следов использования, расположения скульптур на памятнике, особенности стилистики и биологической принадлежности позволяют сделать несколько выводов относительно их смыслового характера.

В первую очередь, доказано отсутствие случайности в производстве тех или иных изделий, обусловленных технологическим стандартом. Во-вторых, можно констатировать наличие у носителей позднепалеолитических культур потребности в создании и повторении изображений: птиц определенной формы, но разных биологических видов, в Мальте и Бурети; мамонтов – на Янской стоянке. Имеются достаточные основания выделять несколько вариантов использования оринто-морфных скульптур, что позволяет предположить и наличие разных смысловых нагрузок.

Практически все предметы из Мальтинской коллекции имеют отверстия и следы заполировки от контакта с мягким органическим материалом (кожей), что может служить основанием для предположения, что они могли использоваться как подвески, игрушки, носились в кожаном мешочке, или являлись элементами родовых «связок».

В результате технологического анализа всех известных изображений можно выделить определенный набор инструментария древних мастеров для производства и декорирования зооморфных скульптур. Входящие в его состав инструменты можно разделить по принципу их рабочей кинематики: 1) скребла, скребки, скобели; 2) ножи, пилы; 3) проколки, ручные дрели; 4) резцы, резчики ( Волков , 2013). Декорирование зооморфных скульптур характерно для «индивидуальных» изделий – имитация меха, чешуи, перьев, пятнистой шкуры, – определено в рамках устойчивых традиций орнаментации бивня ( Lbova , 2017).

На отдельных фигурках отмечены следы красной, зеленой и черной краски, что может свидетельствовать либо об особом назначении этих изделий в рамках ритуальных практик, либо о контактах с окрашенными предметами или грунтом.

Заключение

Видовой состав зооморфов в палеолите Сибири не представляет собой набора основных промысловых животных, но соответствует биологическому разнообразию эпохи верхнего палеолита Сибири. В основе производства индивидуальных изделий из бивня лежит использование заготовки типа бруска (орнитоморфные, грызуны, млекопитающие), для серийных изделий характерны пластины или кубовидные фрагменты рога. Выявлены признаки технологического, морфологического и стилистического единства в серийных изображениях, что отражает устойчивость инвариантов культуры. Для изготовления предметов мобильного искусства (зооморфная скульптура) использовался стабильный набор инструментов, характерный для всего комплекса производства мелкой пластики.

Материалы коллекции, исторически разделенной и хранящейся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска объединены и представлены в рамках единой информационной системы, которая размещена в открытом доступе в сети Интернет (см.: Искусство Мальты…).

Благодарности

Авторы выражают глубокую благодарность хранителям коллекций: Н. А. Хай-куновой (ГИМ), С. А. Демещенко (ГЭ), Г. А. Хлопачеву (МАЭ), А. А. Грызловой (ИрОХМ), Л. О. Понедельченко (ИАЭТ СО РАН) за предоставленную возможность работы с коллекциями.

Список литературы Зооморфная пластика в сибирских коллекциях верхнего палеолита (документирование, систематизация, подходы к классификации)

- Абрамова З. А., 1962. Палеолитическое искусство на территории СССР. М.; Л.: АН СССР. 85 с.

- Абрамова З. А. 2005. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб.: Европейский дом. 352 с. (Труды ИИМК РАН; т. XV.)

- Акимова Е. В., Метляев С. В., 2003. Интерпретация скульптурного изображения с палеолитической стоянки Усть-Кова // Древности Приенисейского края. Вып. 2 / Ред. Н. И. Дроздов. Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т. С. 18-19.

- Васильевский Р. С., Дроздов Н. И., 1983. Палеолитические скульптурные изображения из Восточной Сибири // Пластика и рисунки древних культур / Отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск: Наука. С. 59-65.

- Волков П. В., 2013. Опыт эксперимента в археологии. СПб.: Нестор-История. 413 с.

- Волков П. В., Лбова Л. В., 2013. Технологические приемы оформления орнитоморфной скульптуры из мальтинской коллекции // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: материалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН. Т. XIX / Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 43-47.

- Волков П. В., Лбова Л. В., 2016. Особенности технологии обработки бивня при изготовлении предметов мобильного искусства в мальтинской коллекции // Каменный век Северной Евразии: актуальные проблемы и исследования / Сост. К. Н. Гаврилов. М.: ИА РАН. С. 14-15.

- Волков П. В., Лбова Л. В., Губар Ю. С., Швец О. Л., 2018. Усть-Ковинский мамонт: результаты микроскопического исследования // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 17. № 7: Археология и этнография. С. 56-66.

- Герасимов М. М., 1931. Мальта. Палеолитическая стоянка (предварительные данные): результаты работ 1928/29 г. Иркутск: Власть труда. 34 с.

- Дроздов Н. И., 1981. Каменный век Северного Приангарья: автореф. дис. канд. ист. наук. Новосибирск. 16 с.

- Заика А. Л., 2014. Образ мамонта в искусстве древних и традиционных культур Северной Азии // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. № 2. С. 95-103.

- Искусство Мальты. Информационная система мобильного искусства мальтинской культуры. URL: http://malta.artemiris.org

- Каменный век Южного Приангарья. Т. 2: Бельский геоархеологический район / Ред. Г. И. Медведев. Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 2001. 242 с.

- Константинов М. В., Сумароков В. Б., Филиппов А. К., Ермолова Н. М., 1983. Древнейшая скульптура Сибири // КСИА. Вып. 173. С. 78-81.

- Ларичев В. Е., 1993. Сотворение Вселенной: Солнце, Луна и Небесный дракон. Новосибирск: Наука. 287 c.

- Ларичев В. Е., Аннинский Е. С., 2005. Древнее искусство: знаки, образы и время: медведь, мамонт и змеи в художественном творчестве палеолита Сибири (семантические реконструкции). Новосибирск: СО РАН. 113 с.

- Лбова Л. В., Волков П. В., Бочарова Е.Н., Ковалев В. С., Хайкунова Н. А., 2017. Основные приемы моделирования и декорирования палеолитической антропоморфной скульптуры с памятника Мальта (Восточная Сибирь) // АЭАЕ. 45 (3). С. 48-55.

- Лбова Л. В., Панкина А. И., 2018. Мальтинская орнитоморфная пластика как культурный код палеолитического населения Сибири // Искусство Евразии. № 4 (11). С. 13-14.

- Липнина Е. А., 2002. Мальтинское местонахождение палеолитических культур: современное состояние изученности и перспективы исследования: автореф. дис. канд. ист. наук. Новосибирск. 24 с.

- Мартынович Н. В., 2006. Позднечетвертичные птицы из пещерных местонахождений Южной Сибири (Алтае-Саянская горная страна): автореф. дис. канд. биол. наук. М. 32 с.

- Переводчикова Е. В., 1994. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.: Восточная литература. 206 с.

- Питулько В. В., 2012. Древнейшее искусство Арктики (Объемные изделия из Янской стоянки: зооморфная скульптура и бивни с гравировкой) // Археология Арктики: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию открытия памятника археологии "Древнее святилище Усть-Полуй" / Отв. ред. Н. В. Федорова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 153-160.

- Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Никольский П. А., Иванова В. В., 2012. Янская стоянка: материальная культура и символическая деятельность верхнепалеолитического населения Сибирской Арктики // РАЕ. № 2. С. 33-102.

- Семенов С. А., 1957. Первобытная техника. М.; Л.: Наука. 240 с. (МИА; № 54.)

- Сунгуров А. Н., 1960. Экскурсионный определитель птиц Европейской части СССР. М.: Просвещение. 251 с.

- Формозов А. А., 1980. Памятники первобытного искусства на территории СССР. М: Наука. 136 c.

- Шмидт И. В., 2006. Изобразительное творчество в палеолите Северной Азии: методики интерпретаций (историографический аспект): дис.. канд. ист. наук. Новосибирск. 344 с.

- Шмидт И. В. 2008. Об одной забытой гипотезе и возможности ее развития (на примере сибирской орнитоморфной пластики палеолита) // АЭАЕ. № 1 (33). С. 109-114.

- Cook J., 2013. Ice Age art: arrival of the modern mind. London: British Museum Press. 288 p.

- Korobkowa G. F., 1999. Narzedzia w pradziejach. Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. 168 p.

- Lbova L., 2017. Technological features of decorated ivory artifacts in the "classic" collection from the Mal'ta site (Siberia, Upper Paleolithic) // Annales d'Universite "Valahia" Targoviste. Section d'archeologie et d'histoire. Vol. 19. No. 1. P. 7-17.

- Lbova L., Volkov P., 2016. Processing Technology for the Objects of Mobile Art in the Upper Paleolithic of Siberia (the Malta Site) // QI. Vol. 403. P. 16-22.

- Westoby M. J., Brasington J., Glasser N. F., Hambrey M. J., Reynolds J. M., 2012. "Structure-from-Motion" photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications // Geomorphology. Vol. 179. P. 300-314.