Зооморфный декор футляра из кургана раннесакского времени (Центральный Казахстан)

Автор: Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., Дуйсенбай Д.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

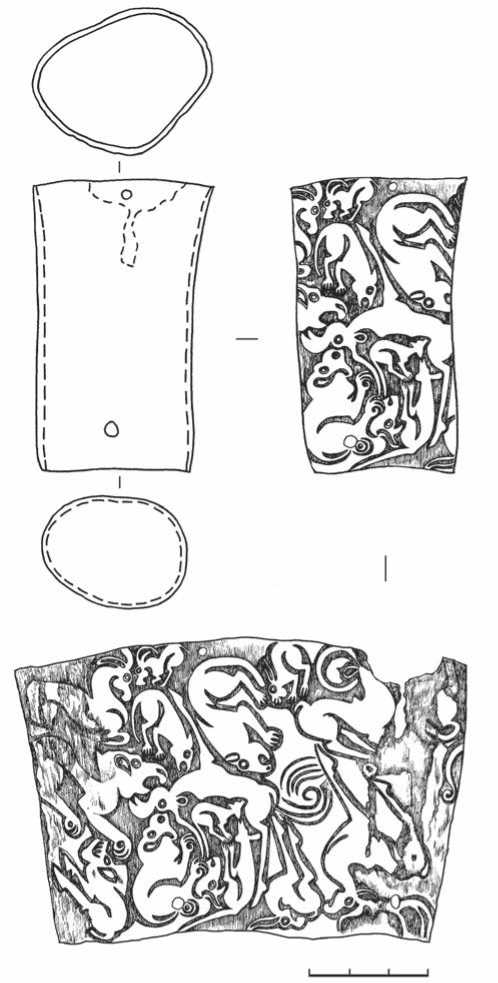

В статье анализируется новая находка с зооморфным декором из Центрального Казахстана, выявленная в ходе раскопок на могильнике Байке-2 (Каркаралинский р-н, Карагандинская обл.) в полевом сезоне 2015 г. (рис. 1). Работы проводились Сарыаркинской археологической экспедицией Института археологии им. А. X. Мар-гулана под руководством А. З. Бейсенова. В композиции на костяном футляре из Байке-2 прослеживаются изображения 16 животных и вихревой знак. Памятник относится к тасмолинской археологической культуре сакского времени. Футляр из Байке-2,судя по характеру декора, датируется VII в. до н. э. Он относится к раннескифскому этапу и демонстрирует наличие композиции и сюжета. Набор устойчивых стилистических и композиционных признаков, который выявляется для изображений из Байке-2, находит определенные параллели в восточных регионах скифского мира. Новая находка, возможно, дополняет круг памятников с территории Казахстана, относящихся к наиболее раннему пласту древних кочевников наряду с Шиликты и Бесшатыром.Они демонстрируют сложившееся искусство (Шиликты, Байке-2). В то же время мы понимаем некоторую условность вывода о датировке Байке-2.

Центральный казахстан, тасмолинская культура, футляр, зооморфный декор, искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/143163938

IDR: 143163938

Текст научной статьи Зооморфный декор футляра из кургана раннесакского времени (Центральный Казахстан)

Предлагаемая статья представляет собой вторую часть исследования уникального произведения искусства древних косторезов, куда включен более подробный аналитический материал, а также прорисовка предмета, выполненная профессиональным художником Д. Джанабаевым. Первая часть, состоящая из подробного описания находки и предварительного анализа и снабженная тремя фотографиями, уже опубликована (см.: Бейсенов и др. , 2016).

В раннесакскую эпоху племена Центрального Казахстана составляли ядро большой тасмолинской историко-культурной общности. Наряду с тасмолинской культурой Центрального Казахстана, в эту общность включают улубай-тасмо-линскую и бобров-тасмолинскую культуры, локализирующиеся соответственно в Северном Казахстане и степях Южного Зауралья (Кадырбаев, 1966; 1968; Хаб-дулина, 1994; Таиров, 2007; Бейсенов, 2014а; 2014б; 2015в; 2015г; Bejsenov, 2013; Beisenov, 2015).

Находка, анализу которой посвящена статья, происходит из кургана № 7 мог. Байке-2, находящегося в Карагандинской области. Могильник состоит из 13 курганов, насыпи которых содержат следы интенсивной выборки камней, и восьми округло-овальных жертвенных выкладок ( Бейсенов, Дуйсенбай , 2015). Курган № 7 представляет собой комплекс с каменными грядами и является основным погребальным сооружением. К нему с восточной стороны примыкает курган-спутник (№ 7а), от которого в свою очередь на юго-восток отходят две плохо сохранившиеся каменные гряды («усы»). В кургане № 7а находок не выявлено; в кургане № 7 (параметры сохранившейся части насыпи: диаметр – 12,5 м, высота – 0,35 м) вскрыто ограбленное захоронение. На дне грунтовой могилы (глубина – 1,7 м) расчищена часть скелета человека, уложенного вытянуто, на спине, головой на запад. В области шеи и грудной клетки найдены: жертвенник, изготовленный из песчаника, зеркало с ручкой, две пастовые ворворки. Анализируемый предмет найден в заполнении могильной ямы.

Краткое описание предмета

Футляр изготовлен из диафиза трубчатой кости крупного копытного живот-ного1. Его размеры: высота – 83 мм, диаметр в расширенной части – 48 × 39 мм, диаметр в зауженной части – 43 × 32 мм. Видимо, для крепления дна и крышки с противоположных сторон по длине окружности выполнено по два сквозных отверстия. Диаметр отверстий в расширяющейся части предмета около 2 мм; в более зауженной – крупнее, 3,5 мм. Толщина стенок футляра – около 2 мм. Поверхность футляра, возможно, была окрашена: большая часть предмета зеленого цвета, в углублениях – красного. Поверхность изделия искусно декорирована многофигурной композицией, состоящей из изображений животных, выполненных в технике художественной резьбы по кости.

По-видимому, центральным элементом сюжета является сцена терзания тремя хищниками сайгака (рис. 1) ( Бейсенов и др. , 2016). Изображение травоядного животного лаконично вписано в срединную часть предмета. Всего на футляре проработаны изображения 16 животных и вихревого знака. Из указанной группы зверей лишь один показан сокращенно – в виде головы, все остальные – целые фигуры. К числу травоядных отнесено девять животных – сайгак, олень, кабан, одно безрогое животное с длинным листовидным ухом, три зверя с ровными круто загнутыми назад рогами, копытное без головы, неопределимое травоядное животное.

В многофигурной композиции присутствует изображение шести хищников. Они все разные. Отличия проявляются в трактовке ушей, хвостов и лап. Классическая передача содержательных элементов, характерных для хищников, выяв-

Рис. 1. Байке-2. Костяной футляр лена всего лишь один раз – в трактовке зверя с каплевидным ухом. Более всего поражают изображения так называемых тонких хищников, показанных схематично, без детализации органов слуха и зрения.

Изображение одного из животных, с определенной долей сомнения, можно атрибутировать как зайца (?).

Вихревой знак, являющийся еще одним элементом композиции, требует специального изучения. Заметим лишь, что аналогичный декор – явление довольно распространенное в изобразительных памятниках тасмолинской культуры: см., например, оформление элементов уздечного набора из к. № 19 мог. Тасмола-1 ( Кадырбаев , 1966), предметов из жертвенника, выявленного на могильнике Ба-кыбулак ( Бейсенов , 2015а), а также из раскопок ограды 96Б могильника Акмус-тафа ( Бейсенов , 2015б), изучавшегося экспедицией под руководством Ж. Кур-манкулова, и комплекса случайных находок из Баршатаса (фонды Центрального государственного музея РК) ( Бесетаев , 2016).

Анализ стилистических особенностей и приемов

Относительно стиля и художественного оформления можно сказать, что изображения хищников выполнены с помощью художественных приемов, присущих раннескифским/раннесакским образам. К ним относится сама поза скребущего хищника, обозначение глаз, раскрытой пасти и ноздрей кружками, коль-чатость лап и окончания хвоста.

Несмотря на стилизацию, изображения хищников на футляре можно считать реалистичными. В. А. Кисель считает, что между двумя направлениями образа хищника – реалистическим и схематическим – не существовало значительного хронологического разрыва. Оба варианта появились одновременно. В. А. Кисель определил характерные стилистические признаки схематических раннескифских изображений кошачьего хищника – трактовка головы в виде трех кружков (ухо, глаз, ноздря), пасть, похожая на «открытый полуовал», нижняя челюсть, плечо и бедро, выполненные в «округлом выпуклом рельефе», кольчатые окончания лап и хвоста, «характерный сердцевидный вырез бедра» ( Кисель , 1994. С. 111).

Важно отметить, что кольцевидные стопы появляются почти одновременно с когтистыми лапами «реалистичных» образов, но постепенно вытесняют их, трансформируясь в подобия спиралей (Там же. С. 113). Кольцевидное окончание хвоста известно на самой ранней стадии развития звериного стиля (Там же. С. 114).

Футляр из Байке-2 более поздний (вероятно, VII в. до н. э.), но все же относится к раннескифскому этапу и демонстрирует удивительное сочетание так называемой загадочной картинки (композиции) и присутствие сюжета.

В первой части исследования ( Бейсенов и др. , 2016) нами приводились мнения специалистов относительно признаков, присущих раннескифским / ранне-сакским изображениям ( Итина, Яблонский , 1997; Полидович , 2010а; 2014; Богданов , 2006; 2011; Чугунов , 2004; 2011; Čugunov u. a. , 2010).

В данном контексте интересны некоторые иные моменты. Так, на основе стилистического анализа изображений Н. А. Боковенко выделяет три этапа развития образа оленя ( Боковенко , 2014): ранний (аржанский) этап (IX–VII вв. до н. э.);

средний (классический) этап (VI–III вв. до н. э.); поздний (переходный) этап (II–I вв. до н. э.).

Для изображений животных раннего этапа характерны: поза «внезапной остановки» (на цыпочках), закинутая вверх голова, спиральные завитки на бедрах у оленей; для среднего этапа – более динамичные позы: идущие – бегущие – лежащие животные, вывернутые крупы, стилизация рогов. В этот период олень также показан жертвой нападающего хищника или как часть синкретичного фантастического существа ( Боковенко , 2014. С. 6). В композиции из Байке-2 изображение оленя демонстрирует принадлежность к раннему этапу, а другие копытные – признаки, видимо характерные для обоих этапов. В аспекте развития образа оленя в системе центральноазиатского изобразительного пласта, травоядное из Байке-2 входит в многофигурную композицию, где олень выступает жертвенным животным (Там же).

Вероятно, не случайно сайгака в композиции из Байке-2 окружают три наиболее крупных хищника. Ю. Б. Полидович также считает, что сцены нападения / терзания можно трактовать как символическое изображение жертвоприношения. К таковым автор относит бляху VI в. до н. э. из Павлодарского Прииртышья ( Арсланова , 1963; Акишев , 1976) и бляху из Пьяноборского могильника в Прикамье. Если принять мнение, что в прииртышском изображении «воплощена идея понимания единства трехчастности, выраженная в хищниках, которые являются абсолютно тождественными между собой» ( Полидович , 2006. С. 364), то в сцене на футляре мы наблюдаем созвучное мифологическое смысловое наполнение. Идея, выражающая «начальное единство мира и единство всего сущного в мире», ведическое представление о единстве, отражена, по мнению Ю. Б. Полидовича, в стилистике келермесской пантеры, в композиции на бляхе из Павлодарского Прииртышья и бляхах из могильников Илекшар-I и Пьяноборского ( Полидович , 2010б. С. 238, 239). Он также считает, что сюжеты «загадочных картинок» являются примером раннескифской «композиционной формулы», выражающей мотив терзания ( Полидович , 2006).

С актом терзания связано и положение хвоста хищников. По мнению Ю. Б. Полидовича, в случае, когда хвост «окружает лежащего зверя снизу, в изображение вносится кроме тематической многоплановости и временная многоплановость». Протянутая вперед лапа хищников или повернутая к шее оленя морда кошачьего хищника «связаны с последующим актом терзания» ( Полидович , 2002. С. 187).

Две семантические группы, на которые Д. Г. Савинов делит раннескифские композиции, связаны с «идеями реинкарнации, “перехода”, жертвоприношения и умножения» и решением внутреннего «конфликта» ( Савинов , 2012. С. 52). Выделение одной более крупной фигуры – характерная особенность первобытного искусства (Там же. С. 53).

Обращает на себя внимание разная стилистика изображений хищников в серии предметов из тасмолинских памятников.

В могильнике Талды-2 выявлены многочисленные бляшки в виде кошачьих хищников, но и внутри одного памятника они неоднородны (Бейсенов, 2014а; Bejsenov, 2013). На части бляшек у хищников мощный загривок выделен разными приемами (выемка в виде вытянутой капли, выпуклой складкой и т. п.), ноги показаны как бы в складках, хвост закручен на кончике, морда тупая, уши не круглые, скорее – ложечковидные. Животные статичные, бездвижные, нет экспрессии.

Похожие (по тем или иным признакам) изображения хищников выявлены в м. 3 Обских Плесов-2, в кургане 1 Кош-Пея-1, курганах № 31 и 53 Тагискена. Возможно, здесь передан обобщенный образ кошачьего хищника, либо бляшки штамповал тот, кто никогда не видел этого животного. Предполагается, что образы из Талды-2 – наименее реалистичные. Стилистически близки талдинским изображения кошачьих хищников из элитного тасмолинского кургана № 10 м-ка Ашутасты ( Бейсенов и др. , 2015). Выявленные параллели маркируют возможные векторы связей раннесакских племен: Сарыарка – Восточный Казахстан – Тыва и Жетысу – Приаралье ( Бейсенов и др. , 2011). Датировка крупных курганов мог. Талды – VII–VI вв. до н. э. ( Beisenov et al. , 2016).

При таком стилистическом разнообразии воплощения образа хищника в раннесакское время Сарыарки возникают вопросы: нашла ли в нем отражение хронологическая дистанция или это просто разные виды животных; не оставили ли их какие-то разные группы населения и т. д.?

Д. Г. Савинов, перечисляя «персонажей» раннескифских многофигурных композиций, упоминает кошачьих и волкоподобных хищников, птиц (орлов или грифонов), а также копытных животных (оленей, лосей, горных козлов) ( Савинов , 2012). Видимо, и образы на футляре также можно назвать кошачьими и волкоподобными.

Следует обратить внимание на то, что у хищников, изображенных на предмете из Байке-2, уши близки к каплевидной форме, в том числе в перевернутом виде. Можно заметить, что у животных с закрученными кончиками хвостов более мощная грудь и более когтистые лапы. Хвост на конце закручен только у двух хищников, у остальных – прямой. У хищников с прямым хвостом окончания лап скорее оформлены в виде мягких пальцев, а не когтей.

Абсолютная хронология Аржана-2 оказывается синхронной Келермесу (приблизительно 660–640 гг. до н. э.) (Там же. С. 36, 37). Распространение «скифских» традиций от Аржана-1 до Келермеса – 100–120 лет – время образования так называемого скифо-сибирского культурно-исторического единства. Если принять, что Байке-2 синхронен или немного предшествует Аржану-2, то это как раз время, когда складывались основные составляющие скифо-сибирской культуры (в т. ч. искусство), что, видимо, нашло отражение и в разных трактовках хищников.

Для нас представляет интерес замечание, что аржанская пантера сочетает в себе признаки нескольких самых сильных животных – кошачьего хищника, медведя и волка. Такие изображения составляют основной фонд нуклеарного искусства звериного стиля, не испытавшего еще влияния со стороны Передней Азии, и представляют изобразительную традицию Большой Степи (Там же. С. 37), органичной частью которой является и Центральный Казахстан.

К какой из выделенных Д. Г. Савиновым композиций раннескифского времени можно отнести сцену на футляре?

К круговым относятся композиции с животными на Бухтарминском зеркале, на лопастях крестовидных блях, на бронзовой пряжке из Павлодарского Прииртышья, ананьинской пряжке из Пьяного Бора.

Возможно, по спирали «закручены» изображения оленей на некоторых олен-ных камнях монголо-забайкальского типа из Монголии ( Савинов , 2012. С. 50).

«Загадочные картинки» выделил, как известно, А. Д. Грач (1980). Сам композиционный прием («загадочная картинка»), расположенный в замкнутом пространстве, как бы сочетает и то и другое или содержит в себе круговую композицию.

Учитывая тезис о том, что помещение в центре композиции более крупной фигуры животного можно расценивать с позиции способа передачи отдельных планов изображения, где размеры фигур уже «работают» на передачу перспективы, можно все-таки предположить, что композиции на таких предметах, как футляр, имеют замкнутую организацию пространства. Композиционное решение «загадочных картинок» на футлярах позволяет совместить круговую композицию с ключевой фигурой и сюжетом в центре и организацию «загадочной картинки». В этом аспекте оленные камни также напоминают «загадочные картинки» на футлярах.

Кроме того, оленные камни и описываемый футляр объединяют также сходные стилистические приемы. На оленных камнях копытные животные показаны как с подогнутыми ногами, так и в позе внезапной остановки (правда, ноги часто как бы обрублены, но есть и свисающие). Несмотря на антропоморфность оленных камней, бросается в глаза то же стремление заполнить поверхность изображениями животных. Причем присутствуют как кошачьи хищники, так и олени, кони, кабаны, козлы.

На сегодняшний день оленные камни считают неотъемлемой частью раннескифских изобразительных комплексов Центральной Азии (ранние этапы становления и развития скифо-сибирского звериного стиля).

Обсуждение

Возвращаясь к изображениям кошачьих хищников и волкоподобных животных, обратим внимание на время, этап в истории – становление культуры номадов. О воинах – псах, волках написано достаточно. Истоки традиции, особенно ясно проявляющейся в средневековье, заложены в эпоху ранних кочевников. Известно, что слово «Ашина» означало «волк», «благородный волк».

Китайские авторы считали понятия «тюркский хан» и «волк» синонимами. Известно, что сяньбийская царевна характеризовала своего мужа, хана Шаболио, так: «...хан по его свойствам есть волк». Но особенно примечательно выражение в инструкции о действиях при нападении на тюрок: «...гнать кочевых и нападать на волков» ( Липец , 1981).

Сохранились военные прозвища-эпитеты в тюрко-монгольском эпосе. Р. С. Липец справедливо отмечает глубину поэтической традиции: «Еще в эпоху военной демократии внимание к волку... в творчестве слагателей эпоса переключилось уже на воинскую тематику» (Там же. С. 129).

В наставлениях тюркским военачальникам перечисляются различные животные и птицы, определяющими свойствами которых должен обладать военачальник; прослеживается цепочка зооморфных образов – волк наряду с тигром и ловчими птицами ( Липец , 1981).

Можно предположить, что на футляре изображен туранский тигр, обитавший в густых зарослях в горных местностях Малой и Передней Азии, где он населял леса – широколиственные, смешанные, арчевые – на высотах до 3–4 тыс. м над уровнем моря, летом поднимаясь до границы вечных снегов. В Закавказье – в густых зарослях леса и в непролазных камышах, по берегам лагун и речек. В Средней Азии – по побережьям крупных рек и озер, в огромных камышовых зарослях, часто перемежающихся с кустарниковой и древесной растительностью. Летом тигры поднимаются до 3000 м и выше. Уникальным ареалом каспийского тигра в Центральной Азии являлась тугайная растительность, расположенная вдоль больших рек, начинающихся высоко в горах и пересекающих пустыни, или вокруг озер.

Одной из отличительных черт тигра являлась его способность в период бескормицы и необходимости расселения совершать переходы до 50–100 км за сутки; за несколько дней с перерывами на короткий отдых взрослый самец мог пройти 200–400 км. Известны случаи, когда туранского тигра видели в ХIХ в. на Алтае, в районе Акмолинска и на территории современной Оренбургской области.

Излюбленный рацион туранского тигра – олени разных видов и дикие свиньи. Кабана в этом списке специалисты ставят на первое место. Тигр также нападает на медведей и особенно на волков.

О силе тигра говорит его способ охоты – настигнув жертву, тигр ломает ей ударом лапы позвоночник или прокусывает шею, после чего обычно оттаскивает к ближайшему укромному месту и приступает к еде. Среди его прямых конкурентов – леопард, волк (они чаще всего выступают как серьезные и непримиримые враги) ( Царук, Чикин , 2017).

Казахское название тигра – «жолбарыс» (странствующий барс) – связывают с особенностями его поведения, с образом жизни. По заключению исследователей, казахи наделяли тигра мистическими свойствами за его силу, мощь, стремительность и ловкость. К настоящему времени уничтожен не только туранский тигр, но и тугайный олень, красный волк ( Ванин , 2017). Последний тигр в камышах озера Балхаш был убит в 1948 г. (Казахстан…, 2002. С. 22).

Ареал леопарда на территории СНГ, который также имел честь стать объектом древнекочевнического искусства и мифологии – северная окраина видового ареала, – представлен тремя частями: кавказской, среднеазиатской (Иран, Афганистан, Туркмения, правобережье Амударьи и Пянджа) и дальневосточной.

В связи с присутствием волкоподобных хищников среди изображений на футляре коснемся характеристики волков. Волк евразийский (Canis lupus lupus; обыкновенный волк), основной добычей которого являются копытные животные средних размеров (муфлон, серне, сайгак, кабан, благородный олень, европейская косуля, домашний скот), всем известен (Евразийский волк…, 2017). Охарактеризуем вкратце и красных волков (Cuon alpinus). Обычно подчеркивается сочетание в них таких качеств, как волчья сила и дерзость, хитрость лисицы, жадность и осторожность шакала. В. Н. Шнитников и Г. И. Поляков описывают впечатления о встрече с этим хищником в Семиречье, Джунгарском Алатау, на Маркаколе, где он обитает в горах и всегда держится стаями (Маркаколь…, 2017). Вообще же Казахстан – периферийная (северная) часть ареала. Красный волк встречался на Южном Алтае, Сауре, Тарбагатае, Джунгарском Алатау, Центральном и Северном Тянь-Шане, Киргизском хребте, Таласском Алатау, зафиксированы его заходы в безлесный гористый массив Чингизтау и в злаковую степь в 70 км южнее Павлодара.

Во внешнем виде этих животных также просматриваются черты шакала, лисицы и волка. Красный волк отличается, помимо окраса, более пушистой шерстью и длинным хвостом, более короткой и острой мордой с относительно большими стоячими ушами с закругленными вершинами. Даже подушечки средних пальцев передних ног соединены перемычкой и образуют подковообразную, открытую вперед фигуру. Среда обитания красных волков – горы, а также степи, лесостепи или пустыни (в поисках пищи). Это скалистые, платообразные и лесные участки в альпийском, субальпийском и лесном поясах гор, где обитали и копытные животные; остепненные склоны, прорезанные скалистыми ущельями. Красный волк охотился на горного козла, архара, косулю, кабана, марала, домашних овец. Враги – волк, снежный барс; конкуренты – волк, барс, рысь (Cuon alpinus…, 2017). Косули и дикие свиньи особенно страдали от красного волка.

Туранский тигр ( Panthera tigris virgata ) в своем ареале истреблял волка, своего конкурента. Кстати, косули, сайгаки и джейраны составляли значительную часть рациона. Заяц также мог стать добычей тигра ( Мараков , 2017).

На футляре из Байке-2 можно увидеть большинство животных фауны «казахстанской» части сакского мира. Тигр и волк наделялись особыми качествами в мифологии казахов, кочевники преклонялись перед силой тигра.

Выводы

Футляр из Байке-2, судя по характеру декора, датируется VII в. до н. э. Он относится к раннескифскому этапу и демонстрирует наличие композиции и сюжета. Набор устойчивых стилистических и композиционных признаков, который выявляется для изображений из Байке-2, находит определенные параллели в восточных регионах скифского мира. Новая находка, возможно, дополняет (наряду с Шиликты и Бесшатыром) круг памятников с территории Казахстана, относящихся к наиболее раннему пласту. Они демонстрируют сложившееся искусство (Шиликты, Байке-2). В то же время мы осознаем некоторую условность вывода о датировке Байке-2 началом VII в. до н. э.

Список литературы Зооморфный декор футляра из кургана раннесакского времени (Центральный Казахстан)

- Акишев А. К., 1976. Новые художественные бронзовые изделия сакского времени//Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата: Наука. С. 183-195.

- Арсланова Ф. Х., 1963. Интересная находка из Прииртышья//Вестник АН КазССР. № 10. С. 100-101.

- Бейсенов А. З., 2014а. Древние сокровища Сарыарки: книга-альбом. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана: Бегазы-Тасмола. 196 с. (На каз., рус. и англ. яз.)

- Бейсенов А. З., 2014б. Поселения раннесакского времени Центрального Казахстана//Записки ИИМК. № 9. С. 92-102.

- Бейсенов А. З., 2015а. Околокурганные жертвенники как разновидность памятников тасмолинской культуры//Вестник ТомГУ. Сер.: История. № 36. С. 96-104.

- Бейсенов А. З., 2015б. Памятники верховьев реки Атасу в Центральном Казахстане//Вестник ТомГУ. Сер.: История. № 3 (35). С. 112-122.

- Бейсенов А. З., 2015в. Поселения и могильники сакской эпохи Центрального Казахстана//Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов Cтепной Евразии: сб. статей, посвящ. памяти археолога К. А. Акишева. Алматы: Бегазы-Тасмола. С. 11-38.

- Бейсенов А. З., 2015г. Центральный Казахстан в раннем железном веке//Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 7, № 6, ч. 2. Краснодар. С. 22-31.

- Бейсенов А. З., Джумабекова Г. С., Базарбаева Г. А., 2011. Мир образов в искусстве населения Сарыарки (по материалам памятников I тыс. до н. э.)//Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы: сб. матер. междунар. научн. конф., посвящ. 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию Института археологии им. А. Х. Маргулана. Т. 2. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. С. 261-273.

- Бейсенов А. З., Джумабекова Г. С., Базарбаева Г. А., 2015. Искусство саков Сарыарки. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана: Бегазы-Тасмола. 180 с.

- Бейсенов А. З., Джумабекова Г. С., Базарбаева Г. А., Дуйсенбай Д. Б., 2016. Находка костяного футляра в кургане тасмолинской культуры (Центральный Казахстан) //Tyragetia. Serie nouă. Vol. X (XXV), nr. 1. P. 225-236. Режим доступа: https://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia/naxodka_kostjanogo_futljara_v_kurgane_tasmolinskoi_kul_tury_central_nyi_kazaxstan/. Дата обращения: 23.07.2017.

- Бейсенов А. З., Дуйсенбай Д. Б., 2015. Исследования на могильнике Байке-2//Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов Cтепной Евразии: сб. статей, посвящ. памяти археолога К. А. Акишева. Алматы: Бегазы-Тасмола. С. 71-76.

- Бесетаев Б. Б., 2016. Случайные находки бронзовых вещей раннесакского времени из Восточного Казахстана//ВААЭ. № 2 (33). С. 41-52.

- Богданов Е. С., 2006. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 240 с.

- Богданов Е. С., 2011. Образы свернувшегося и припавшего к земле хищника, оленя «на цыпочках» в контексте зарождения скифо-сибирского искусства//«Terra Scythica»: матер. междунар. симп. (17-23 августа 2011 г., Денисова пещера, Горный Алтай). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 23-28.

- Боковенко Н. А., 2014. Образ оленя в искусстве ранних кочевников Центральной Азии: тенденции развития и интерпретации//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань: Отечество. С. 5-7.

- Ванин Е., 2017. По следам туранского тигра //Тайна туранского тигра. Режим доступа: https://camonitor.kz/878-.html/. Дата обращения: 12.06.2017.

- Грач А. Д., 1980. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука. 256 с.

- Евразийский волк . Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Евразийский_волк. Дата обращения: 12.06.2017.

- Итина M. A., Яблонский Л. Т., 1997. Саки Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). M.: Росспэн. 188 с.

- Кадырбаев М. К., 1966. Памятники тасмолинской культуры//Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука. С. 303-433.

- Кадырбаев М. К., 1968. Некоторые итоги и перспективы изучения археологии раннего железного века Казахстана//Новое в археологии Казахстана. Алма-Ата: Наука. С. 21-36.

- Казахстан: нац. энциклопедия. Т. 4. Алматы: Казахская энциклопедия, 2002. 718 с. (На каз. яз.)

- Кисель В. А., 1994. Несколько замечаний об образе кошачьего хищника в раннем скифском искусстве//Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб.: Фонд фундаментальных исследований РАН. С. 111-119.

- Липец Р. С., 1981. «Лицо волка благословенно…» (Стадиальные изменения образа волка в тюрко-монгольском эпосе и генеалогических сказаниях)//СЭ. № 1. С. 121-134.

- Мараков С. В., 2017. В джунглях Прибалхашья . Режим доступа: http://balkhash9.ru/forum/viewtopic.php?t=80&start=40. Дата обращения: 12.06.2017.

- Маркаколь . Режим доступа: http://markakoll.kz/vse-dalshe-vglub-teper-uxodyat-zveri/krasnyj-volk/. Дата обращения: 12.06.2017.

- Полидович Ю. Б., 2002. Природное и мифологическое в скифских изображениях (на примере позиций хвоста хищников)//Структурно-семиотические исследования в археологии. Т. 1. Донецк: ДонНУ. С. 181-198.

- Полидович Ю. Б., 2006. Хищник и его жертва: выражение круговорота жизни и смерти средствами скифского зооморфного кода//Структурно-семиотические исследования в археологии. Т. 3. Донецк: ДонНУ. С. 355-398.

- Полидович Ю. Б., 2010а. Келермесская пантера (опыт культурологического анализа)//Археологический альманах. № 21. Донецк. С. 225-250.

- Полидович Ю. Б., 2010б. Предметы торевтики из кургана Байгетобе (Восточный Казахстан): на стыке восточных и западных традиций//Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии. Барнаул: АлтГУ. С. 148-151.

- Полидович Ю. Б., 2014. Основные группы изображений оленей раннескифского времени (из восточных регионов Евразии)//Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и художественной интерпретации: материалы Всероссийской (с междунар. участием) науч. конф. (12-14 ноября 2014 г.). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 73-76.

- Савинов Д. Г., 2012. Изобразительные памятники раннескифского времени: искусство композиции//Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. М.; Кемерово. С. 35-55. (Труды САИПИ; вып. IX.)

- Таиров А. Д., 2007. Кочевники Урало-Казахстанских степей в VII-VI вв. до н. э. Челябинск: ЮУрГУ. 274 с.

- Хабдулина М. К., 1994. Степное Приишимье в эпоху раннего железа. Алматы: Гылым. 170 с.

- Царук О. И., Чикин Ю. А. Туранский тигр -анализ современной ситуации . Режим доступа: http://new.wwf.ru/upload/iblock/7b9/obzornye_materialy_k_otqetu_po_tigru_uzbruss.pdf. Дата обращения: 12.06.2017.

- Чугунов К. В., 2004. Звериный стиль кургана Аржан-2: к постановке проблемы//Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции: матер. тематич. научн. конф. (1-4 декабря 2004 г.). СПб.: СПбГУ. С. 273-276.

- Чугунов К. В., 2011. Культурные связи населения Тувы в раннескифское время (по материалам кургана Аржан-2)//Маргулановские чтения-2011: материалы междунар. археол. конф. (20-22 апреля 2011 г.). Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. С. 177-182.

- Beisenov A., 2015. Monuments of Tasmola culture of Central Kazakhstan//Ancient cultures of the northern area of China, Mongolia and Baikalian Siberia. Huhhot. P. 258-266.

- Beisenov A. Z., Svyatko S. V., Kassenalin A. Е., Zhambulatov K. А., Duisenbai D. B., Reimer P. J., 2016. First Radiocarbon Chronology for the Early Iron Age Sites of Central Kazakhstan (Tasmola Culture and Korgantas Period)//Radiocarbon. Vol. 58, iss. 2. P. 179-191.

- Bejsenov A., 2013. Die nekropole Taldy-2 in beziehung zu den kulturen der fruhsakishen zeit osteurasiens//Unbekanntes Kasachstan. Archaolgie im Herzen Asiens. T. II/Hrsg.: Z. Samashev, Th. Stoellner. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum. S. 595-608.

- Čugunov K. V., Parzinger H., Nagler A., 2010. Der skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva. Mainz: Verlag Philipp von Zabern. 330 s., 289 abb., 153 taf. (Archäologie in Eurasien; Bd 26.) (Steppenvölker Eurasiens, 3.)

- Cuon alpinus. Красный волк //Красная книга Казахстана. Режим доступа: http://redbookkz.info/species.php?lang= ru&num=102. Дата обращения: 24.07.2017.