Зубчатые костяные орудия стоянки Казачка

Автор: Бочарова Е.Н., Кожевникова Д.В., Жданов Р.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования зубчатых орудий из 11-12 горизонтов (раннеголоценовые отложения) многослойной стоянки Казачка в Канско-Рыбинской котловине. В основу исследования легли разработки Г.-К. Венигера по определению функциональности зубчатых орудий на основе метрических измерений, определении способа крепления и общей морфологии, дополненные измерениями площади поверхности и объема изделий. Были проанализированы все костяные зубчатые орудия из 11 и 12 горизонтов памятника (пять единиц, целые и фрагменты). Анализ проводился на основе метрических данных, полученных в ходе работы с высокоточными 3D-моделями. Оценивались следующие признаки: отношение ширины к длине орудия; количество зубцов и частота их расположения; оформление основания орудий. Измерение площади поверхности и объема орудий успешно дополнило типологическую классификацию, основанную в основном на качественных признаках изделий. В результате была получена серия высокоточных измерений, на основании которых можно предположить, что в коллекции присутствуют как гарпуны, так и гарпунные стрелы. Исходя из анализа остеологического материала 11 и 12 горизонтов, в которых впервые появляются кости кабарги, лисицы, суслика, птиц и рыбы, можно предложить, что данные орудия использовались при охоте на некрупных животных, птиц и рыб. Данный подход можно использовать для предварительной атрибуции орудий, что в дальнейшем будет подтверждено экспериментально и при помощи трасологического анализа.

Казачка, ранний голоцен, зубчатые орудия, 3d-сканирование, гарпуны

Короткий адрес: https://sciup.org/145146698

IDR: 145146698 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0063-0068

Текст научной статьи Зубчатые костяные орудия стоянки Казачка

Костяная индустрия является уникальным источником информации о быте древнего человека. Данная статья посвящена изучению костяных зубчатых изделий, которые представляют собой наконечники метательных орудий, применявшихся для охоты на животных и для ловли рыбы. Появившись в позднеплейстоценовое время, они получили широкое распространение в раннем голоцене [Загорска, 1978, 1991; Кузнецов, Роговской, 2018; Weniger, 1992, 2000]. Костяные наконечники с зубцами долгое время было принято называть гарпунами, однако термин «гарпун»

подразумевает под собой только функциональное назначение. Типологически среди зубчатых орудий выделяются различные типы: наконечники стрел и копий, гарпуны, остроги, дротики и др. Различия между типами орудий чаще всего состоят в следующем: соотношение длины и ширины, количество зубцов, форма насада и способ крепления к древку [Сериков, 2019; Weniger, 2000].

Методика типологических определений костяных орудий разрабатывается на протяжении нескольких десятилетий. Наиболее подробно изучены материалы европейской части России и бывшего СССР, где хорошо сохраняются органические остатки. Так, на основе морфологических признаков были созданы региональные схемы классификации костяных и роговых орудий для Восточной Прибалтики [Загорска, 1978, 1991; Янитс, 1991], Восточной Европы [Гурина, 1991; Жилин, 2001] и Волго-Окского междуречья [Лозовский, 1993]. Для территории Сибири также были разработаны региональные схемы: С.И. Эверстов [1988], Г.И. Медведев [1978], М.П. Аксенов [1990], А.М. Кузнецов и Е.О. Роговской [Роговской, Кузнецов, 2013; Кузнецов, Роговской, 2018], В.И. Базалий-ский [Базалийский, Тютрин, Вебер, 2021]. Особое место в каждой классификации уделялось зубчатым костяным орудиям. Разными исследователями вводились свои определения и критерии классификации зубчатых орудий.

Накопившийся большой массив информации по костяной индустрии верхнего палеолита Европы (особенно материалы эпохи мадлен) лег в основу сравнительных исследований с этнографическими коллекциями зубчатых костяных изделий. Г.-К. Венигер разработал методику функциональной классификации орудий по ряду технологических характеристик: соотношение длины и ширины орудия, абсолютное число зубцов, число зубцов относительно отдельной зоны наконечника и количество зубцов в отношении длины и ширины орудия, а также форма насада [Weniger, 1992, 2000].

Ж. Петийон в своих работах по классификации зубчатых орудий также опирался на сравнение с этнографическими данными. Он дополнил разработки Г.-К. Венигера и выделил семь типов наконечников, основываясь на анализе функционального назначения орудия и сочетании таких признаков, как наличие линя и «подвижного» (съемного) наконечника [Petillon, 2009].

Описанные критерии направлены на определение функциональной принадлежности орудия. По нашему мнению, данный подход можно использовать для предварительной атрибуции зубчатых костяных орудий позднеплейстоценовых и раннеголоценовых комплексов Восточной Сибири и подтверждать другими методами. Функциональные типы наконечников определялись согласно критериям, выделенным Г.-К. Венигером, поскольку его типология представ- ляется наиболее оптимальной для набора анализируемых артефактов [Weniger, 1992, 2000]. Однако она не учитывает таких особенностей, как площадь и объем предмета. Эти характеристики были вычислены нами по созданным трехмерным моделям артефактов.

Материалы и методы

В данной статье рассматриваются зубчатые костяные орудия из раннеголоценовых горизонтов местонахождения Казачка (Рыбинский р-н, Красноярский край). Местонахождение расположено в нижнем течении р. Кан. Исследования на объекте проводились в 1973–1975, 1977, 1983 и 1985 гг. под руководством Савельева Н.А., Генералова А.Г., Абдулова Т.А. В результате работ вскрыта толща отложений, где в четких стратиграфических условиях выявлено 20 культуросодержащих горизонтов, датированных в диапазоне от 11,5 тыс. до 1,5 тыс. л.н. Анализу были подвергнуты все сохранившиеся целые зубчатые орудия и фрагменты: 5 орудий из 12–11 культурных горизонтов (к.г.). Для этих горизонтов были получены три радиоуглеродные даты (не калиброванные): 11 к.г. – 8 300 ± 250 л.н. (ЛЕ-1232), 12 к.г. – 8 000 ± 150, 8 100 ± 150 л.н. (ЛЕ кость без номера) [Генералов, 2001].

Зубчатые изделия из 12 культурного горизонта:

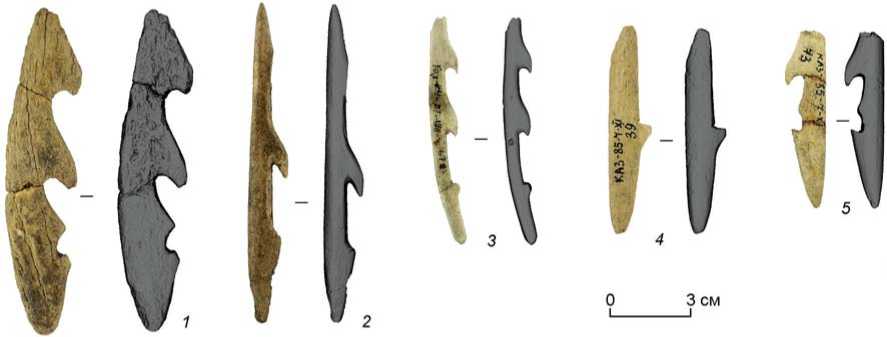

– изделие из рога заостренной формы, слегка изогнутое в профиле, с четырьмя вырезанными зубцами в один ряд. Предмет сохранился полностью, за исключением самого кончика острия. Первые два зубца направлены книзу. Два зубца (один нижний и зубец-выступ), расположенные ниже, ориентированы кверху. Возможно, образовавшаяся выемка служила для крепления изделия к древку или для фиксации в теле добычи. Длина 108,31 мм, толщина – 8,22 мм (рис. 1, 1 );

– зубчатое острие вытянутой формы на ребре крупного млекопитающего, с зубцами, вырезанными по одной из сторон. Первый зубец обломан, второй ориентирован книзу. По сохранившемуся основанию можно предположить, что первый зубец должен был быть сопоставим или чуть больше по размерам со вторым сохранившимся зубцом и также был направлен книзу. Ближе к насаду намечен еще один небольшой зубец-выступ. Острие жала круглое, тщательно заточено. Насад округлой в сечении формы, зауженный к дистальному концу, немного уплощен с противолежащих сторон. Длина изделия 109,96 мм, толщина – 6,12 мм (рис. 1, 2 );

– фрагмент изделия, острие обломано. Сохранился лишь насад с оформленным зубцом-выступом. Насад в сечении уплощен, слегка заострен в дистальной части. Длина сохранившейся части 67,70 мм, толщина – 5,92 мм. Изделие может быть частично использовано для измерений, например рассчитано соотношение длины к ширине (рис. 1, 4 ).

Рис. 1. Зубчатые изделия стоянки Казачка (фото и 3D-модель).

1 – гарпун (№ 669, 12 к.г.); 2 – гарпунная стрела (№ 341, 12 к.г.); 3 – гарпунная стрела (№ 678, 11 к.г.); 4 – гарпунная стрела (№ 39, 12 к.г.);

5 – гарпун (№ 73, 11 к.г.).

Зубчатые изделия из 11 культурного горизонта:

– предмет вытянутой, слегка изогнутой формы с обломанным жалом, имеет один ряд зубцов, ориентированных книзу (сохранилось два). На насаде оформлен небольшой зубец-выступ. Насад в сечении уплощен, слегка заострен в дистальной части. Длина – 78,19 мм, толщина – 3,45 мм. Предположительно, изделие было повреждено в результате термического воздействия (попало в костер?). Несмотря на отсутствие части изделия, данное орудие может быть использовано для анализа, поскольку сохранены некоторые части, необходимые для проведения измерений (рис. 1, 3 );

– дистальная часть орудия с тремя зубцами, расположенными по одной стороне. Верхний и нижний зубец направлены друг на друга. Средний зубец – небольшой треугольный выступ ориентирован книзу. По форме расположения напоминает изделие из 12 горизонта. Острие обломано. Сечение овальное, профиль изделия прямой. Длина – 59,22 мм, толщина – 7,27 мм. Несмотря на отсутствие проксимальной части, предмет может быть использован для анализа, так как сохранены части, необходимые для проведения измерений (рис. 1, 5 ).

Анализируя этнографические данные, Г.-К. Ве-нигер выделяет пять типов зубчатых орудий: гарпун, гарпунная стрела, обычная стрела, многовильчатое копье, многовильчатая стрела. Эти типы различаются по морфометрическим показателям и способу крепления к древку. У гарпунов и гарпунных стрел насад должен иметь такую форму, чтобы легко отделиться от древка при попадании в добычу, а также специфические выступы или отверстия для прочного закрепления линя, у стрел, многозубчатых стрел и многозубчатых копий насад должен иметь, наоборот, такую форму, чтобы прочно крепиться к древку. Наиболее отличительными особенностями каждого типа зубчатых орудий являются общая форма острия и моделирование зазубренной зоны, исходя из которых, по мнению исследователя, существует четкое разделение между типами: от массивных гарпунов до тонких многозубчатых копий [Weniger, 2000, p. 79].

Для получения точных метрических параметров предметы были оцифрованы; измерения производились по 3D-моделям артефактов. Трехмерное сканирование осуществлялось сканером структурированного подсвета Solutionix D700. Данный сканер позволяет создавать текстурные и бестекстурные модели с высоким разрешением. В ходе сканирования использовался базовый протокол для сканирования артефактов сканерами структурированного подствета [Kolobova et al., 2019; Чистяков и др., 2019]. Все измерения, приведенные в тексте, осуществлялись в программах Geomagic Design X, версия 2016.1.1 и Geomagic Wrap, версия 2017.0.0.1111.

Результаты

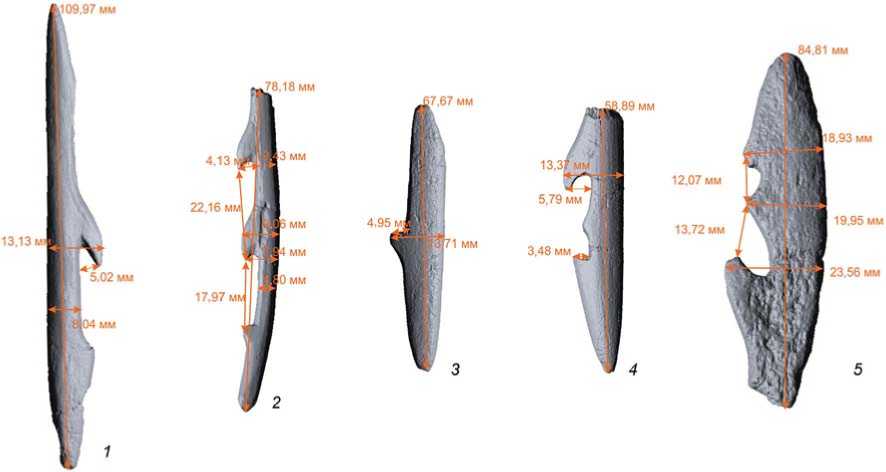

В результате исследования были получены метрические данные для каждого орудия, характерные для изделий нескольких типов по Г.-К. Венигеру (рис. 2), которые приведены в таблице (см. таблицу ).

Так, изделия № 1–3 (рис. 2, 1–3 ) удлиненные, где длина превосходит ширину более чем в 5 раз. Вероятно, изделие № 2 имело бы соотношение ширины к длине ок. 1/9 в целом состоянии, так как морфологически и типологически идентично изделию № 3. Согласно Г.-К. Венигеру, данные орудия можно отнести к гарпунным стрелам. Зубцы занимают от 33 до 44 % ширины зубчатой части орудий. Количество зубцов (у целого фрагмента и минимальное сохранившееся количество зубцов и фрагментов) также демонстрирует типичное расположение и количество для стрел. У трех орудий дистальная часть орудия оформлена зубцом-выступом. Предположительно, использовалось втульчатое/стрежневое соединение с древком – наконечник фиксировался в отверстии на конце руко-

Рис. 2. Результаты измерений зубчатых орудий.

1 – гарпунная стрела № 678 (11 к.г.); 2 – гарпунная стрела № 39 (12 к.г.); 3 – гарпунная стрела № 341 (12 к.г.); 4 – гарпун № 669 (12 к.г.);

5 – гарпун № 73 (11 к.г.).

Метрические характеристики зубчатых орудий

|

Характеристики |

Зубчатые орудия |

||||

|

№ 1, обломок |

№ 2, обломок |

№ 3, целое |

№ 4, целое |

№ 5, обломок |

|

|

Соотношение ширина/длина |

>1/9 |

>1/5 |

1/9 |

1/4 |

>1/4 |

|

Расположение зубцов |

Одностороннее |

Одностороннее |

Одностороннее |

Одностороннее |

Одностороннее |

|

Кол-во зубцов |

Min 3 |

– |

3 |

4 |

Min 3 |

|

Отношение зубца к общей ширине зубчатой зоны наконечника, % |

33–44 |

34 |

38 |

27–50 |

32–43 |

|

Частота зубцов (шаг), мм |

18–22 |

– |

– |

12–14 |

7,5–8 |

|

Оформление базы |

Обратный зубец-выступ |

Обратный зубец-выступ |

Обратный зубец-выступ |

Обратный зубец |

Обратный зубец |

|

Объем изделия, мм³ |

1334,96 |

2557,92 |

3608,47 |

7918,84 |

2365,65 |

|

Площадь изделия, мм² |

1274,17 |

1614,95 |

2519,50 |

3537,52 |

1493,05 |

|

Типологическое определение |

Гарпунная стрела |

Гарпунная стрела |

Гарпунная стрела |

Гарпун |

Гарпун |

яти. Соотношение длины к ширине (1/4) у орудий № 4 и 5 указывает скорее на то, что функционально орудия могли использоваться как гарпуны. Дистальная часть оформлена отделенным от основной части треугольным выступом-зубцом, направленным в противоположную сторону от зубцов, который, скорее всего, ограничивал глубокое насаживание. Зубцы занимают от 32 до 50 % ширины орудия. Широкие и большие зубцы и их небольшое количество типичны именно для гарпунов.

С нашей точки зрения, вычисленный с помощью 3D-моделирования объем каждого изделия хорошо коррелирует с предлагаемыми Г.-К. Венигером характеристиками для выявления функционального на- значения зубчатых орудий и органично их дополняет. Так, самые крупные из исследуемых зубчатых изделий – № 4 и 5 (рис. 2, 4, 5) можно охарактеризовать как гарпуны, а изделия № 1–3 (рис. 2, 1–3) – как гарпунные стрелы.

Дискуссия и заключение

Анализ остеологической коллекции 11 и 12 культурных горизонтов показал следующее. Наибольшее количество костей принадлежит ко суле (более 95 % в обоих горизонтах), обнаружены также кости оленя и лося. В 11 горизонте к указанным видам добавляется кабарга; в 12 – впервые зафиксированы кости птиц, единичные кости лисицы и суслика, а также кости рыбы [Бочарова, 2020]. Нельзя утверждать, что появление костей некрупных животных, птиц и рыб связано с началом использования зубчатых орудий, но можно предложить, что данные орудия использовались при охоте на указанные виды животных [Кузнецов, Роговской, 2018; Сериков, 2019].

Исходя из метрических параметров, согласно типологии Г.-К. Венигера (небольшой объем, большая длина по сравнению с небольшой шириной изделия, форма и размер зубцов (ширина зубца по отношению к ширине изделия)), и анализа остеологических останков 11 и 12 культурных горизонтов стоянки, можно предположить, что зубчатые изделия № 1–3 (рис. 2, 1–3 ) являлись наконечниками для дистанционной охоты на небольшую дичь и птицу и были предназначены для фиксации в теле и одновременно нанесения глубокой раны при движении жертвы. В то время как зубчатые изделия № 4 и 5 по метрическим характеристикам можно отнести к гарпунам и гарпунным стрелам, функциональное предназначение которых заключалось в глубоком проникновении в тело жертвы и жесткой фиксации [Weniger, 1992].

Помимо зубчатых орудий в коллекциях 12 и 11 горизонтов зафиксированы и другие костяные орудия, в том числе составные пазовые орудия [Бочарова, Тимощенко, Савельев, 2013], их анализ позволяет проследить технологическую преемственность в костяном производстве и рассматривать эти горизонты как одну индустрию.

На основании проведенного анализа можно сделать предварительные выводы о функциональной спецификации зубчатых орудий. Методология исследования костяных и роговых зубчатых изделий все еще разрабатывается. Добавленные нами критерии (определение площади и объема предмета) показали свою обоснованность, и дальнейшее определение функционального назначения каждого выделенного нами типа орудия будет возможно после проведения ряда экспериментов и трасологического анализа.

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009 «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии».

Список литературы Зубчатые костяные орудия стоянки Казачка

- Аксенов М.П. Макарово II // Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири: К XIII Конгрессу ИНКВА. - Иркутск, 1990. - С. 96-98.

- Базалийский В.И., Тютрин А. А., Вебер А.В. Морфологический анализ зубчатых остриев из ранненеолитических комплексов могильника Шаманка II // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2021. -Т. 35. - С. 17-51. EDN: KOHNZW

- Бочарова Е.Н. Ресурсная база населения стоянки Казачка I в раннем голоцене // Тр. VI (XXII) Всерос. археолог, съезда в Самаре: в 3 т. - Самара: Изд-во Самар. гос. соц.-пед. ун-та, 2020. - Т. I. - С. - 15-16. EDN: QJRRYG

- Бочарова Е.Н., Тимощенко А. А., Савельев Н. А. Комплекс раннего голоцена местонахождения Казачка I в Канско-Рыбинской котловине // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы IV Международ. науч. конф. - Чита: Забайкал гос. ун-т, 2013. - Ч. 1. - С. 24-29. EDN: HXIREK

- Генералов А.Г. Поздний палеолит - ранний мезолит Канско-Енисейского региона: дис.. д-ра ист. наук. - Иркутск, 2001. - 418 с. EDN: QDKJWT