1929-летняя древесно-кольцевая хронология для Алтае-Саянского региона (Западная Тува)

Автор: Мыглан B.C., Ойдупаа О.Ч., Кирдянов А.В., Ваганов Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (36), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлена и проанализирована новая 1929-летняя древесно-кольцевая хронология для Алтае-Саянского региона (Западная Тува). Материалом для ее построения послужили древесина живых деревьев и остатки стволов лиственницы сибирской (Larix sibirica Ldb) на верхней границе леса (2 400 м над ур.м.). Анализ корреляции индексов прироста деревьев с данными метеостанций свидетельствует о преобладающем влиянии температуры в июне- июле на изменчивость радиального прироста, что позволяет использовать хронологию для реконструкции изменения раннелетней температуры вАл-тае-Саянском регионе. Применительно к археологии создание хронологии такой длительности открывает возможности для датировки археологической древесины, т.е. определения календарного времени сооружения археологических объектов, расположенных на этой территории за весь представленный период.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522681

IDR: 14522681 | УДК: 630.561.1.24+903

Текст научной статьи 1929-летняя древесно-кольцевая хронология для Алтае-Саянского региона (Западная Тува)

Реконструкция региональных изменений климата и анализ вклада в них естественных и антропогенных факторов важны для понимания текущих климати-че ских изменений [Giorgi et al., 2001; Кондратьев, 2002]. Однако для территории Сибири количество рядов прямых инструментальных наблюдений невелико и их длительность зачастую не превышает последние 50–70 лет. В связи с этим в рамках международных исследовательских программ PAGES (глобаль- ные климатические изменения в прошлом) огромное внимание уделяется исследованиям природных «архивов». Особый интерес вызывает привлечение такого индикатора изменений условий природной среды, как годичные кольца деревьев. Это позволяет получать надежную информацию (c разрешением год, вегетационный сезон) об изменении основных климатиче ских параметров в прошлом [Fritts, 1976; Cook, Kairiukstis, 1990; Ваганов, Шиятов, Мазепа, 1996; и др.].

Значительную ценность дендрохронологические исследования представляют для континентальных районов Евразии, поскольку компоненты горных экосистем на границе своих ареалов, например лиственница на верхней границе произрастания [Адаменко, 1978; Ойдупаа, Ваганов, Наурзбаев, 2004], чутко реагируют на изменения среды. В изменчивости прироста растений содержится сильный климатический сигнал, обусловленный кратковременностью вегета-

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (36) 2008

ционного сезона [Шиятов, 1986; Овчинников, Ваганов, 1999]. В то же время, в отличие от Субарктики, для которой имеется значительное количество длительных палеоклиматических реконструкций [Ваганов, Шиятов, 1999; Наурзбаев, Ваганов, Сидорова, 2003; Hantemirov, Shiyatov, 2002; Сидорова, Наурзба-ев, 2002; и др.], для Алтае-Саянского региона их число явно недостаточно. Созданы лишь единичные непрерывные древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) протяженностью более тысячи лет: по лиственнице сибирской ( Larix sibirica Ldb) для Горного Алтая (1093 года) [Овчинников, Панюшкина, Адаменко, 2002] и по сосне сибирской ( Pinus sibirica Tour) для территории Северной Монголии (1728 лет) [D’Arrigo, Jacoby, Pederson et al., 2001]. В настоящей работе впервые построена и проанализирована ДКХ по лиственнице сибирской длительностью 1929 лет для района Мон-гун-Тайга (Западная Тува).

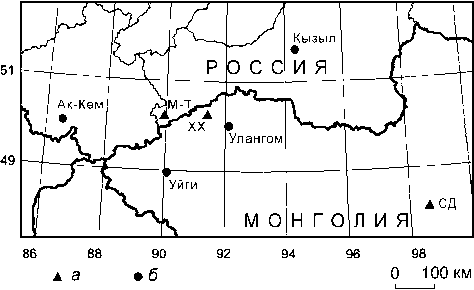

Рис. 1. Расположение участков сбора образцов для построения длительных древесно-кольцевых хронологий ( а ) и метеостанций, данные которых использованы в работе ( б ).

M-T – Монгун-Тайга, ХХ – Халзан Хамар, СД – Солонготун Дава.

Материал и методы

Территория исследований – западные (горные) районы Республики Тывы. Резко-континентальный климат, удаленность от крупных городов и промышленных центров, наличие остатков деревьев на верхней границе леса и значительное количество археологических памятников делают этот регион весьма перспективным для дендрохронологических работ. Основным материалом для исследования послужила древесина лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ldb), обладающая высокой чувствительностью прироста к изменению условий окружающей среды и широкой экологической амплитудой роста (присутствует практически во всех лесорастительных поясах на верхней границе леса).

В ходе экспедиционных работ 2007 г. в районе Монгун-Тайга (рис. 1) на верхней границе леса (высота 2 000–2 100 м над ур.м.) на расстоянии 10 км друг от друга были заложены три участка. С живых деревьев брались керны (рис. 2, а ), с сохранившихся выше по склону остатков стволов деревьев – спилы (рис. 2, б ).

Измерения ширины годичных колец были выполнены на полуавтоматической установке LINTAB (с точностью 0,01 мм). Серии датировались посредством сочетания графической перекрестной датировки [Douglass, 1919] и кросс-корреляционного анализа (в пакете специализированных программ для дендрохронологических исследований – DPL [Holmes, 1983] и TSAP V3.5 [Rinn, 1996]). С целью максимального сохранения в индексируемых рядах длительных климатических изменений возрастной тренд был удален классическим способом [Fritts, 1976] с использованием негативной экспоненты и линейной регрессии в программе ARSTAN [Cook, Krusic, 2008].

Качество построенной хронологии оценивалось на основе традиционных дендрохронологических пока-

Рис. 2. Участки сбора образцов.

а – современная верхняя граница леса (июнь 2007 г.); б – остатки стволов деревьев на дневной поверхности.

зателей. Стандартное отклонение характеризует амплитуду погодичной изменчивости прироста, EPS – чувствительность ДКХ к изменению внешних факторов (зависит от количества анализируемых образцов и показывает, как конкретная ограниченная выборка отражает сигнал популяции или генеральной совокупно сти), RBAR – среднее значение коэффициента корреляции между отдельными сериями [Wigley, Briffa, Jones, 1984; Cook, Kairiukstis, 1990].

Для сопоставления индексов прироста с климатическими данными были привлечены ряды месячных наблюдений за приземной температурой воздуха и осадками с наиболее близко расположенных к району исследования метеорологических станций (см. рис. 1): Ак-Кем (49° 58′ с.ш., 86° 42′ в.д., 2 050 м над ур.м.) за период 1961–1995 гг., Кызыл (51° 45′ с.ш., 94° 25′ в.д., 634 м над ур.м.) с 1944 по 1986 г., Улан-гом (49° 48′ с.ш., 92° 05′ в.д., 934 м над ур.м.) за 1943– 1983 гг., Уйги (48° 58′ с.ш., 89° 58′ в.д., 1 715 м над ур.м.) с 1959 по 1991 г. и рассчитанные для географической координатной сетки 0,5° × 0,5° с 1901 по 2002 г. В работе использовались данные для квадрата 88° 00′ – 90° 50′ с.ш., 50° 00′ – 51° 00′ в.д. [Mitchell, Jones, 2005]. С целью сравнительного анализа изменчивости индексов прироста в Алтае-Саянском регионе были привлечены стандартизированные древесно-кольцевые хронологии для Северной Монголии (Халзан Хамар, Солонготун Дава) [Jacoby et al., 2008] и Горного Алтая [Овчинников, Панюшкина, Адаменко, 2002].

Результаты и обсуждение

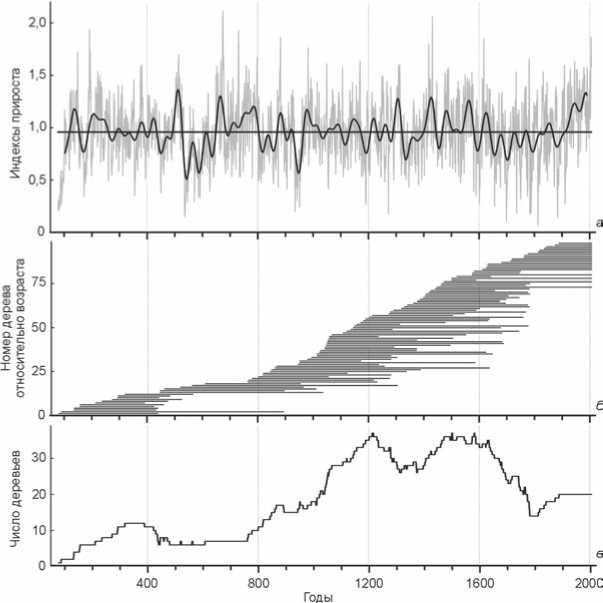

Общее число датированных моделей составило 98, в т.ч. 20 по живым деревьям и 78 по отмершим, что позволило построить древесно-кольцевую хронологию длительностью 1929 лет (с 78 по 2006 г.) (рис. 3).

Средний возраст образцов 365 лет, максимальный – 804 года. Это позволяет говорить о том, что ДКХ отражает не только внутривековые, но и вековые климатические колебания. Процент «выпавших» колец невелик (0,5 %). Распределение модельных деревьев по календарной шкале неравномерное и имеет тенденцию к уменьшению их количества по мере продвижения в прошлое, при этом наименьшее число наблюдается в интервале с 450 по 600 г.

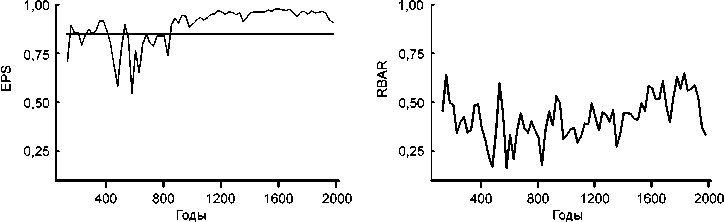

Анализ показателей EPS и RBAR (рис. 4) свидетельствует о том, что за исключением периода 450– 600 гг. (когда величина EPS падает ниже критерия значимости – 0,85) построенная ДКХ пригодна для климатических реконструкций. Снижение значений EPS и RBAR на отрезке с 450 по 600 г. связано с невысокой обеспеченностью образцами этого периода, вероятно, вследствие гибели деревьев из-за резкого похолодания, наступившего после «события 536 г.», а также с разрушением части периферийных колец у деревьев, пролежавших на дневной поверхности более 1000 лет. Согласно историческим свидетельствам, 536 г. и ряд последующих лет характеризуются холодным летом с мощным густым туманом, низким урожаем, голодом, эпидемиями и гибелью растительных и животных популяций [Baillie, 1994; Stothers, 1999]. По результатам ранее проведенных дендрохронологических исследований снижение радиального роста деревьев отмечено для периода длительностью от 10 до 24 лет после данного события в Англии [Bailie, 1994], Монголии [D’Arrigo, Frank, Jacoby, Pederson, 2001], на востоке Таймыра и севе-

Рис. 3. Древесно-кольцевая хронология по Монгун-Тайге с 78 по 2006 г. (серая кривая – погодичные колебания индексов прироста, черная – сглаженные 42-летним низкочастотным фильтром, горизонтальная линия – арифметическая средняя) ( а ), распределение деревьев, использованных для ее построения, относительно времени начала их роста ( б ) и количество деревьев, которое пришлось на каждый анализируемый интервал ( в ).

Рис. 4. Значения показателей EPS и RBAR для древесно-кольцевой хронологии по Монгун-Тайге.

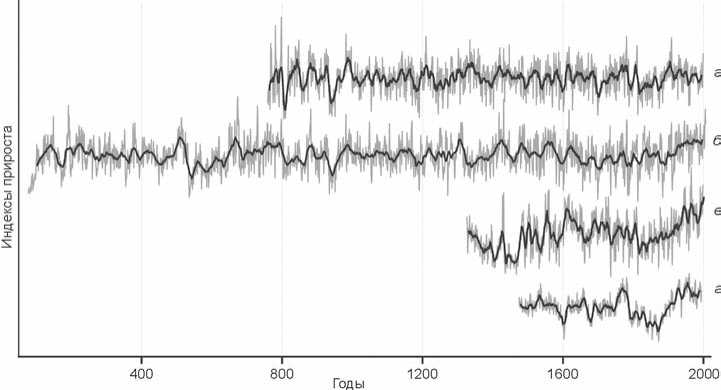

Рис. 5. Изменчивость радиального прироста деревьев по древесно-кольцевым хронологиям для Алтае-Саянского региона.

а – Горный Алтай; б – Монгун-Тайга; в – Халзан Хамар; г – Солонготун Дава (короткая длина этой серии объясняется тем, что из 1738-летней стандартизированной хронологии на открытом доступе выставлены только последние 520 лет). Серая кривая – погодичные колебания индексов прироста, черная – сглаженные 11-летней скользящей средней.

ро-востоке Якутии [Сидорова, Наурзбаев, Ваганов, 2005], что свидетельствует о глобальном характере этого явления. Динамика индексов внутривековой изменчивости прироста за весь представленный период (см. рис. 3, а ) показывает, что, помимо середины VI в. («событие 536 г.»), существенное уменьшение прироста наблюдалось в первой половине IX в., первой половине X, в конце XII – начале XIII, первой половине XIV, в XVII–XIX вв. – «малый ледниковый период». Высоким приростом характеризуются III–IV вв., начало VI, середина VII – конец VIII, конец X – середина XII, первая половина XV, середина XVI в. и настоящее время (начиная со второй половины XX в.).

Для выяснения вопроса, насколько построенная нами древесно-кольцевая хронология согласуется с другими длительными ДКХ для Алтае-Саянского региона, было проведено сопоставление индексов при- роста (рис. 5) и рассчитаны коэффициенты корреляции как для отдельных пар хронологий, так и общий (табл. 1). Результаты анализа свидетельствуют о высокой синхронности и согласованности в изменениях прироста. Полученные значения коэффициентов корреляции между ДКХ для Западной Тувы и Горного Алтая (табл. 1) показывают, что в обеих зафиксирован сигнал на общий лимитирующий фактор. Это позволяет объединить данные серии в одну и использовать древесно-кольцевую хронологию по Монгун-Тайге для датировки древесины из археологических памятников Горного Алтая.

Для оценки климатического сигнала, содержащего ся в ДКХ, по доступным инструментальным и расчетным климатическим данным были рассчитаны функции отклика (табл. 2). Как и предполагалось, основное воздействие на изменчивость радиального прироста деревьев оказывают температуры

Таблица 1. Коэффициенты корреляции индексов прироста древесно-кольцевой хронологии по Монгун-Тайге (M-T) с ДКХ для Северной Монголии (Халзан Хамар (ХХ), Солонготун Дава (СД)) и Горного Алтая (ГА)

|

Хронология |

M-T |

N , годы |

M-T |

N , годы |

|

ГА ( Larix sibirica Ldb) |

0,62 |

759–1999 |

0,63 |

1475–1994 |

|

ХХ ( Larix sibirica Ldb) |

0,47 |

1326–1998 |

0,56 |

» |

|

СД ( Pinus sibirica Tour ) |

0,35 |

1475–1994 |

0,35 |

» |

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции при p < 0,05; N – объем выборки.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции среднемесячной температуры в июне - июле по данным метеостанций с индексами прироста *

|

Метеостанция |

Июнь |

N |

Июль |

N |

Июнь – июль |

N |

|

Ак-Кем |

0,62 |

35 |

0,37 |

35 |

0,69 |

35 |

|

Кызыл |

0,53 |

43 |

0,31 |

43 |

0,56 |

43 |

|

Улангом |

0,54 |

40 |

0,23 |

40 |

0,54 |

40 |

|

Уйги |

0,50 |

41 |

0,38 |

43 |

0,57 |

37 |

|

По расчетным данным ** |

0,44 |

102 |

0,30 |

102 |

0,50 |

102 |

*См. примеч. к табл. 1.

** Для квадрата 88° 00‘ - 90° 50‘ с.ш., 50° 00‘ - 51° 00‘ в.д.

июня – июля (связь с температурой других месяцев незначима) при преобладающем влиянии июньской. Полученные результаты хорошо согласуются с данными других исследователей по Алтае-Саянскому региону [D’Arrigo, Jacoby, Pederson et al., 2001; Овчинников, Панюшкина, Адаменко, 2002].

Коэффициенты корреляции, представленные в табл. 2, свидетельствуют о присутствии сильного климатического сигнала в построенной ДКХ. Так, например, сопоставление индексов прироста с данными по метеостанции Ак-Кем позволяет объяснить до 47 % от общей изменчивости температуры в июне – июле. Наличие устойчивой и значимой связи между индексами прироста и данными метеостанций, расположенных на расстоянии 300–400 км от точки сбора образцов, показывает, что изменчиво сть приро ста деревьев отражает изменения летней температуры, как минимум, регионального масштаба.

Анализ построенной древесно-кольцевой хронологии (рис. 5) представляет определенный интерес применительно к вопросам, связанным с Киотским протоколом, «глобальным потеплением», повышением приземной температуры воздуха за счет антропогенной составляющей [Кондратьев, 2002]. Изменчиво сть индексов приро ста ДКХ по Монгун-Тайге показывает, что, несмотря на отно сительно продолжительный (с начала 1900-х гг.) положительный тренд, современное потепление не может быть отнесено к экстраординарным, поскольку не выхо- дит за рамки естественной изменчиво сти. Этот вывод находит свое подтверждение при сопоставлении современной и палеограницы распро странения древесной растительности, т.к., не смотря на выраженную экспансию подроста лиственницы в районе исследования, разница между верхней границей леса в настоящее время и в прошлом составляет примерно 250 м. По скольку в среднем на каждые 100 м перепада высоты температура изменяется на 0,6 °С [Оледенение…, 2006], можно утверждать, что в определенные периоды раннелетняя температура превышала современную примерно на 1,5 °С. Аналогичные результаты получены на основе анализа 293-летних древесно-кольцевых хронологий по лиственнице сибирской (Larix sibirica Ldb), построенных для Алтае-Саянского региона: динамика летних температур свидетельствует о том, что в ХХ столетии значительного потепления не наблюдалось [Ой-дупаа, Ваганов, Наурзбаев, 2004].

Не меньшее значение анализ внутривековой изменчивости прироста (а значит, и температуры), зафиксированной в ДКХ по Монгун-Тайге, имеет в историческом плане. Климатические колебания такой продолжительности (наравне с другими факторами) оказывают существенное воздействие не только на функционирование горных эко систем [Шиятов, Мазепа, 2007], но и на социальные процессы, связанные с хозяйственной деятельностью населения [Мыглан и др., 2007], зачастую высту- пая в роли своеобразного их «катализатора». Можно привести следующие примеры: резкое похолодание конца XII – начала XIII в. и неудержимый натиск монголов на Китай и Запад, возникновение империи Чингисхана; похолодание конца XVI – начала XVII в. (по европейским источникам в это время отмечались холодные годы «без лета» [Борисенко, Пасецкий, 1988; Барраш, 1989]) и Смута на Руси, колонизация огромных территорий Сибири в кратчайшие сроки. Можно предложить, что именно резкая смена теплых климатических периодов на холодные дестабилизирует хозяйственную деятельно сть населения и инициирует развитие миграционных процессов.

Заключение

Результаты, представленные в данной работе, можно назвать предварительными, по скольку работа над сверхдлительной древесно-кольцевой хронологией продолжается. На сегодняшний день существуют две основные задачи: увеличение репликации образцов, особенно для периода с 400 по 600 г., и длительности ДКХ для получения более качественных климатических реконструкций. В случае продления хронологии до III–II вв. до н.э. откроются значительные перспективы, связанные с привлечением археологического материала, появится возможно сть датировать «плавающие» древеснокольцевые хронологии, построенные по о статкам деревянных конструкций с памятников I тыс. до н.э. (например, для долины р. Уландрык [Слюсаренко и др., 2002; Slusarenko et al., 2001]). С целью решения этих задач планируется проведение совместных экспедиционных работ сотрудниками Сибирского федерального университета, Института археологии и этнографии СО РАН, Тувинского государственного университета и Института леса СО РАН по сбору образцов древесины на верхней границе леса и из археологических объектов.