А. С. Голицын, Н. С. Завадовский, А. Л. Посполитаки: проблема взаимоотношений

Автор: Дубинин Игорь Владимирович, Иванцов Игорь Григорьевич

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Биографика

Статья в выпуске: 4 (16), 2018 года.

Бесплатный доступ

В Рукописном отделе Института русской литературы Российской Академии наук (Пушкинский дом) авторами статьи выявлена деловая и личная переписка лиц, занимавших крупные государственные посты в Новороссии и Черномории. В том числе - письмо наказного атамана Черноморского казачьего войска Николая Степановича Завадовского к князю Александру Сергеевичу Голицыну от 8 марта 1851 г. Письмо носит официальный характер, все его содержание сводится к просьбе Завадовского. По поручению новороссийского и бессарабского генерал-губернатора Михаила Семеновича Воронцова он убеждает адресата не покидать пост начальника портового города Ейска. Весьма ценны имеющиеся на полях письма и на отдельной, дополнительной странице комментарии Голицына. Проливая свет на богатое фактическое содержание личностных событий, переживаемых фигурантами переписки, письма представляют очевидный научный интерес.

Пушкинский дом, отдел рукописей, а. с. голицын, н. с. завадовский, а. л. посполитаки, новороссия, черномория, г. ейск, эпистолярные источники, аlexander s. golitsyn, аlexander l. pospolitaki

Короткий адрес: https://sciup.org/170174830

IDR: 170174830 | УДК: 93/94+82-6

Текст научной статьи А. С. Голицын, Н. С. Завадовский, А. Л. Посполитаки: проблема взаимоотношений

В декабре 1905 г., когда по инициативе нескольких известных деятелей русской культуры был создан Пушкинский дом, естественно, встал вопрос о формировании и пополнении его фондов. Основой, как известно, послужила библиотека А. С. Пушкина, которая была приобретена в 1906 г. за счет средств государства и передана вновь созданному учреждению. В дальнейшем стали поступать личные архивы многих известных российских деятелей культуры - писателей и поэтов, историков, литературоведов и т.д.

Личные архивы попадали сюда разными путями. В основном передавались в дар. Другим вариантом пополнения архива была покупка документов. В ряде случаев сотрудники Пушкинского дома спасали документы от гибели: после 1917 г. фонды часто пополнялись частными коллекциями и библиотеками, оставшимися без владельцев: в квартирах, брошенных домах и имениях, книжных складах и магазинах, типографиях.

Одним из центральных структурных подразделений Пушкинского дома является Рукописный отдел, функции которого не менялись со дня его образования в 1918 г. В основные задачи отдела входит археографическая работа: сбор, хранение, изучение, подготовка к публикации и собственно публикация рукописного наследия русских писателей. Кроме этого, не менее важные функции состоят в предоставлении справочно-библиографических услуг.

В фонде 80 Рукописного отдела хранится дело № 214. Переписка А. С. Голицына. В деле находятся письма М. С. Воронцова,

Н. С. Завадовского, Г. А. Рашпиля, И. Д. Попко, М. П. Щербинина, адресованные князю Голицыну. Среди них хранится весьма любопытное письмо Н. С. Завадовского к А. С. Голицыну, с комментариями последнего. Приведем текст письма, сохраняя (как и в других наших выписках из архивных документов) орфографию оригинала:

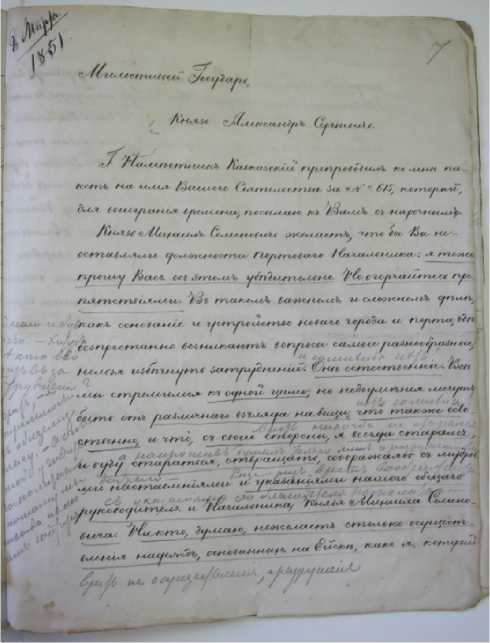

«Милостивый государь, Князь Александр Сергеевич.

Г<осподин> Наместник Кавказский <М. С. Воронцов> препроводил ко мне пакет на имя Вашего Сиятельства за № 615, который, для выиграния времени, посылаю к Вам с нарочным.

Князь Михаил Семенович желает, чтобы вы неоставляли должности портового начальника: я тоже прошу Вас об этом убедительно1. Не огорчайтесь препятствиями2. В таком важном и сложном деле, как основание и устройство нового города и порта, где беспрестанно возникают вопросы самые разнообразные, нельзя избегнуть затруднений. Они естественны. Все мы стремимся к одной цели; но недоумения могут быть от различного взгляда на вещи3. что также естественно4, и что, с своей стороны, я всегда старался и буду стараться отвращать5, соображаясь смудры- ми наставлениями и указаниями нашего общего руководителя и начальника, князя Михаила Семеновича6. Никто, думаю, нежелает столько осуществления надежд, основанных на Ейске7, как я, который // подал первую мысль и хлопотал о его учреждении, поэтому будьте уверены, Вы всегда найдете во мне самое живое участие и содействие во всех Ваших стремлениях на пользу города8. Я употреблю также возможное старание к направлению на этот путь посредствующей власти, и надеюсь, что, после сего, Вы останетесь в Ейске и посвятите ему Ваши служебные труды9. [неразб.] от которых и Князь Наместник и я ожидаем много успеха для города10.

Примите уверение в моем истинном почтении и преданности, с которыми честь имею быть Вашего сиятельства [неразб.] слугою

Николай Завадовский».

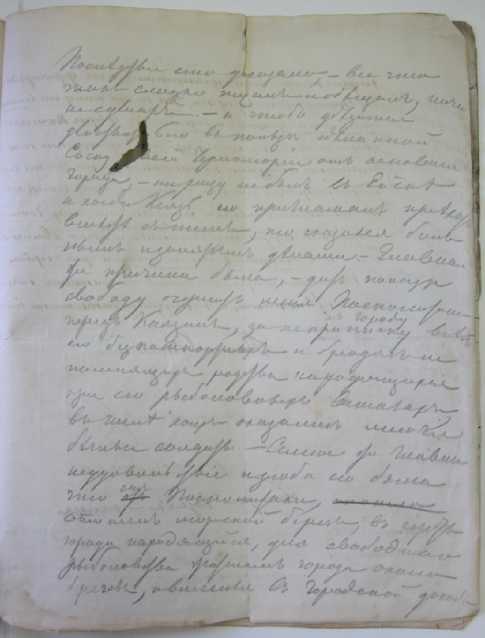

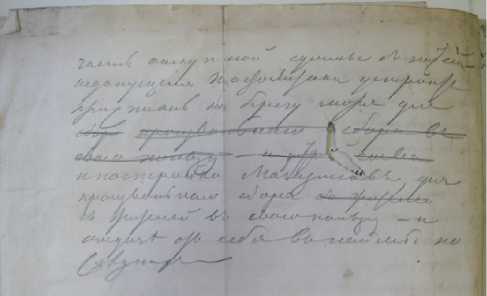

Далее, на отдельном листе идут следующие комментарии А. С. Голицына:

«Хитрый казак – нельзя не исполнить приказаний Князя Наместника, а между тем упустить свою дружбу и неблаговидно корыстную связь с Посполитаки. //

[Неразб.] что доказано – все, что так сладко писал и обещал, ничего не сделал. И чтобы убедиться действительно в пользе сделанной Ейску и всей Черномории от основания города. Ни разу не был в Ейске, и когда Князь его приглашал приехать вместе с ним, то сказался больным и занятым делами. Главная же причина была, дать полную свободу очернить меня Посполитаки перед Князем, за неприпи-ску к городу всех его безпаспортных и бродяг, не помнящих родства, находящихся при его рыбо- ловных ватагах, в числе коих оказаться могли беглые солдаты.

Самое же главное неудовольствие и злоба его была, что от Посполитаки отошел морской берег, в черте города находящийся, для свободного рыболовства жителям города около берегов и вносили в городской доход // часть откупной суммы для [неразб.] недопущения Посполитаки устроить пристань на берегу моря для постройки магазинов для произвольного сбора с жителей в свою пользу и [неразб.] от себя в наймы последних» [2].

Как гласит крылатая фраза, «из века в век истории теченье находит в документах отраженье». Представленное читателю письмо как раз и является таким документом. Оно дает понимание того, что история - это мозаичное полотно, состоящее из различных фактов, событий, которые всплывают (или проявляются) постоянно, в процессе архивных разысканий специалистов и заполняют существующие лакуны. В истории Кубани масса таких пустот. В данном случае весьма ценным и информативным, оказывается не столько

Александр Сергеевич Голицын (1789—1858) Портрет работы неизвестного художника (ок. 1840 г.)

Письмо Н.С. Завадовского А.С. Голицыну от 8 марта 1851 г. (лист 1) *

само письмо, сколько комментарии его получателя. Они написаны трудночитаемым почерком на полях и на отдельной, дополнительной странице. Судя по характеру почерка и построению фраз, можно сделать вывод, что писались комментарии в состоянии некоторого эмоционального возбуждения.

Комментарии касаются личностных качеств наказного атамана Черномории Н. С. За-вадовского и характеризуют его далеко не с лучшей стороны. Заметки можно было бы списать на личную неприязнь князя Голицына к Завадовскому, но существующие косвенные сведения подтверждают, что такое мнение о наказном атамане было не только у начальника Ейского порта.

Одну из самых нелицеприятных характеристик дает в своих воспоминаниях М. Я. Ольшевский: «…заступил наказной атаман черно-

Письмо Н.С. Завадовского А.С. Голицыну от 8 марта 1851 г.

(вверху - лист 2, внизу - лист 3)

морского казачьего войска Завадовский, который до того был хитер и вкрадчив, что, несмотря на временное назначение командующим войсками, умел удержаться на этом месте в продолжении семи лет, до своей смерти. Он до того умел ходить на задних лапках и прикидываться тихим простачком, что очарованный его скромностью и безграничною покорностью граф Воронцов видел в нем честнейшего и преданного слугу царского, тогда как Николай Степанович Завадовский радел более

Николай Степанович Завадовский (1788—1853), портрет работы О. М. Гаврилова о собственной, нежели общей пользе, заботясь извлекать выгоды для своего кармана из правых и неправых дел, что и доказывало оставленное им по смерти огромное состояние.

Одним словом, Завадовский не только по привычкам, действиям и понятиям, но по выговору и манерам был чистым казаком-запорожцем, которым он остался до чина генерала от кавалерии. Осыпанный ласками и почестями своего мощного патрона, нельзя сказать, чтобы он оставил по себе добрую память. Да и, кажется, сам вельможа-патрон изменил свое мнение о нем после его смерти» [1, с. 140].

В своей приписке-комментарии к приведенному письму от 8 марта 1851 г. А. С. Голицын откровенно обвиняет Н. С. Завадовского в преступном сговоре с Посполитаки: «Хитрый казак - нельзя не исполнить приказаний Князя Наместника, а между тем упустить свою дружбу и неблаговидно корыстную связь с Посполитаки», и прямо называет его лжецом: «Врет, никогда не старался, а напротив, думал только лишь о разрушении всего доброго»; «Еще раз врет, соображался с указаниями его благодетеля Посполитаки» [2].

Нужно заметить, что уже с начала руководства городом у начальника порта начались конфликты с одним из богатейших людей Черномории А. Л. Посполитаки, за спиной которого, судя по переписке, стоял наказной атаман Черноморского казачьего войска. Н. С. За-вадовский. Основание Ейска тесно связано с отставным старшиной и его капиталами. Судя по всему, он был не прочь подчинить себе весь город и его окрестности.

Вот что пишет об этом тандеме в своих комментариях А. С. Голицын: «все, что так сладко писал и обещал (Н. С. Завадовский), ничего не сделал. И чтобы убедиться действительно в пользе сделанной Ейску и всей Чер-номории от основания города. Ни разу не был в Ейске, и когда Князь (Воронцов) его приглашал приехать вместе с ним, то сказался больным и занятым делами. Главная же причина была, дать полную свободу очернить меня Посполитаки перед Князем, за неприписку к городу всех его безпаспортных и бродяг, не помнящих родства, находящихся при его рыболовных ватагах, в числе коих оказаться могли беглые солдаты.

Самое же главное неудовольствие и злоба его была что от Посполитаки отошел морской берег, в черте города находящийся, для свободного рыболовства жителям города около берегов и вносили в городской доход часть откупной суммы для [неразб.] недопущения Посполитаки устроить пристань на берегу моря для постройки магазинов для произвольного сбора с жителей в свою пользу и <сдавать> от себя в наймы последних» [2].

К этому моменту купец сумел монополизировать весь рыбный промысел в Азовском море, причем его деятельность в этом направлении не отвечала интересам не только рыбопромышленников, но и простых казаков.

Чтобы стать хозяином всех рыбных промыслов, нужно было иметь большого покровителя. И тут снова вспоминаются строки из комментариев Голицына «о дружбе и неблаговидно корыстной связи» А. Л. Посполитаки и Н. С. Завадовского. Тогда понятно «неудовольствие и злоба его, что от Посполитаки отошел морской берег, в черте города находящийся» – они оба теряли прибыль.

А. С. Голицын с первых дней на своем посту жаловался князю М. С. Воронцову на произвол купца, на что наместник в своем письме от 7 июня 1850 г. ответил: «С самого начала Посполитаки был очень полезен Ейску и почти необходим, он первый нас [поддержал] и нам помогал как для выбора местности, так и для первых обзаведений. Ейск, в своем младенчестве, очень много ему обязан и, очень много бы потерял ежели бы он от Ейска отказался, он сильный человек в Черномории, и мы должны сделать так чтобы эта сила и влияние продолжались в пользу Ейска» [2].

В этом же письме Его светлость просил князя Голицына быть более дипломатичным в общении с купцом: «Посполитаки делает тебе неудовольствие, но ты на это не смотри, надобно спорить и не позволять, когда он что-нибудь затевает несправедливое и вредное, но вместе с тем его ласкать и ободрять во всем, что он делает или может делать для нас выгодного» [2].

Здесь необходимо заметить, что отставной войсковой старшина Александр Лукич Посполитаки был личностью весьма неоднозначной. С одной стороны, благотворитель, меценат, организатор женского образования в Черномории: при его непосредственном участии было открыто первое учебное заведения для женщин – Екатеринодарское женское училище, которому затем было присвоено его имя. С другой стороны, при проработке переписки А. С. Голицына (22 письма разным адресатам) авторы статьи не встретили ни одного положительного отзыва о Посполитаки. В письмах он представлен исключительно как интриган, ради своей выгоды способный пойти на многое.

В августе 1851 г. М. С. Воронцов, во время своей поездки в Алупку, на два дня задержался в Ейске. За несколько недель до этого встал вопрос, где он будет жить вместе своей свитой. Размещением должен был, как принимающая сторона, заниматься сам князь Голицын, но А. Л. Посполитаки, игнорируя градоначальника порта, поехал к Г. А. Рашпилю. В своем письме к А. С. Голицыну от 19 июля 1851 г. атаман сообщал: «…являлся ко мне отставной войсковой старшина Посполитаки с предложением приготовить в своем доме, недавно им выстроенном в городе Ейске, квартиру для Князя Наместника. Таковое предложение мною охотно принято» [2].

В письме от 2 марта 1851 г. М. С. Воронцов признался А. С. Голицыну: «я так сказать вижу в тебе родного» [2]. В другом письме, от 13 августа 1851 г., он предупреждал своего друга: «Посполитаки просит меня остановиться у него в доме и очень рад это сделать, я сказал ему только что по твоему согласию и распоряжению я принимаю его просьбу» [2]. Из этого видно, насколько начальник порта и отставной войсковой старшина не доверяли друг другу и какими напряженными были их взаимоотношения.

О пренебрежительном отношении М. С. Воронцова к Посполитаки можно косвенно судить по фразе одного из писем наместника к А. С. Голицыну «…мы тогда много устраним и уладим, до того времени постарайся сойтись с Посполитакою, это будет очень полезно и для тебя приятно он теперь будет сговорчив, потому что Николай Степанович (Завадовский) сообщит ему мой ответ на его записку» [2] (письмо не имеет датировки, текст лишен начала и окончания).

Все это стало причиной тому, что в конце 1850 г. А. С. Голицын совершенно неожиданно для окружающих изъявил желание «уволиться от должности начальник Ейска». О его желании уйти в отставку стало известно после того, как М. С. Воронцов попросил знакомых и друзей повлиять на начальника города, чтобы тот остался на своей должности.

К примеру приведем письмо М. П. Щербинина от 19 января 1851 г.: «поспешаю по приказанию Е. С. <Его светлости> уговаривать тебя именем давнишней нашей дружбы отложить свое намерение расстаться с Ейском»; в конце письма сделана приписка: «Прибавлю тебе только два слова, любезный друг: не смей, не смей, не смей, думать оставлять Ейск…» [2]. В письме И. Д. Попко от 30 декабря 1850 г. (на франц. яз.) можно прочесть: «…ne saurais pas m’empecher de Vous exprimer mon intime regret dune seule idée que Vous quittahtez Eisky, Votre creation et Votre monument. Pour qusi bien? Deux cent de Pospolitaky ne coutant point qu’on consceince une idee telle» [2]. (Пер.: «не могу не выразить глубочайшего сожаления в связи с одной мыслью о том, что вы покидаете Ейск, ваше творение и ваш памятник.

Для чего? Двести Посполитаки не стоят того, чтобы кто-то согласился с такой идеей»).

Даже С. Н. Завадовский в компрометирующем его письме от 8 марта 1851 г. пишет: «Князь Михаил Семенович желает, чтобы Вы неоставляли должности портового начальника: я тоже прошу Вас об этом убедительно» [2].

Обратившись 12 февраля 1851 г. к М. П. Щербинину, А. С. Голицын ответил всем:

«Такое внутреннее мое состояние дало мне веру в провидение, в добро и заставило беречь свою честь, которую, с одного бока таки не уберечь… Вот, мой добрый друг, на лицо, веками пустые достоинства. Поэтому спрашиваю тебя, что бы ты сказал мне, когда бы знал или ведал, что я дурно исполняю возложенное на меня доверие нашего общего благодетеля Князя? Ты непременно бы сказал: подлец ты Голицын, да так и следовало. А что бы подумал обо мне сам Князь, милостиво, наставнически мне поручивший настоящую обязанность, когда бы я не старался оправдать его доверие по долгу совести, а еще больше по долгу беспредельной к нему благодарности. В начале, как и в последующем, я боролся здесь со всевозможными гадостями и лишениями, называемыми: голод и холод, в полном их охвате, переносил труды по службе, при которой не имел ни одного порядочного человека, и на которой видел постоянно черные неприятности, которые поставили меня в ничтожное положение по действиям службы. Со мной то здесь было, что если бы ты, благороднейший человек, увидел то отворотился бы от меня и сказал низкий, презренный человек, коли можешь это переносить. Но я все терпел, все переносил, старался оправдать волю и желание родного отца Ейска, не забывая и того, что призваны мы, поди, не на пир, а на битву. Крепко терпел и выжидал я средств сделать что-нибудь похожее на достойное начало в том деле, которое мне поручили.

Теперь начало есть, и я не страшусь Бога и не буду стыдиться людей за то дело, которое мне доверено, что мог сделать, то сделал, но чтобы не дать подлым невеждам срамить мою честь, я спасаю ее, бегу, ибо это одно мое достояние» [2].

Что послужило тому, что А. С. Голицын отказался от намерения оставить свою долж- ность и остался градоначальником портового города, можно только догадываться. Могло подействовать обещание Воронцова поговорить с Н. С. Завадовским: Завадовский «мне будет отвечать и как после того будут с тобою обходиться» (письмо М. С. Воронцова А. С. Голицыну от 2 марта 1851 г.) [2], обещание: «в августе или декабре ты будешь генерал, а там все места открыты» [2]. Могли повлиять просьбы знакомых и друзей.

Из переписки А. С. Голицына в период его руководства Ейском можно заключить, что новых друзей он в Черномории он так и не приобрел, хотя И. Д. Попко в написанном по-французски письме от 30 декабря 1850 г. отмечал его потребность в дружеском внимании со стороны людей, с которыми он работает: «Dieu soit loue – Vous jouihsez d’une considération parfaite et due de la part des personnes, avec lesquelles Vous êtes mis dans les relations réeles et obligatoires. Je parle de Mvs le pr. Woronzoff, Zavadovsky et Rajhpel» [2]. (Пер.: «Хвала Богу – вам нравится совершенное и должное внимание со стороны людей, с которыми вы попадаете в реальные и обязательные отношения. Я говорю о господах Князе Воронцове, Зава-довском и Рашпиле»).

Вся переписка между Н. С. Завадовским и Г. А. Рашпилем имела официальный характер, это видно из делового стиля письма и того, что некоторые письма Г. А. Рашпиля к А. С. Голицыну имеют исходящие номера: № 797 от 16 марта 1851 г. и № 2506 от 19 июля 1851 г. [2].

А вот переписка с М. С. Воронцовым и М. П. Щербининым отличается как раз неофициальным, разговорным стилем. Одно из писем М. П. Щербинина (А. С. Голицыну, от 2 марта 1851 г.) подписано просто – Мишка [2].

Хотя князь Голицын пробыл градоначальником города Ейска недолгое время, с его именем связаны начало расширенного строительства, развития и благоустройства города, многократный прирост числа жителей, организация полиции и почтового отделения, возведение храма Покрова Божьей Матери, первого на Ейской земле. Среди множества созидательных инициатив самой главным, весьма способствовавшим ускоренному развитию города было строительство порта.

Может быть, если бы между А. С. Голицыным, Н. С. Завадовским и Г. А. Рашпилем сложились тесные дружеские отношения, градоначальник Ейского порта сумел бы на своем посту реализовать значительно больше своих идей. Однако по причине различного рода помех осуществить все его замыслы не удалось. Тем не менее, его имя прочно связано с историей освоения южных пределов России и развития Кубани в середине XIX столетия.

Персоналии:

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) - граф, Светлейший князь, русский государственный и военный деятель из рода Воронцовых, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, камергер. Герой Отечественной войны 1812 г. Командир русского оккупационного корпуса во Франции. В 1823–1854 гг. был новороссийским и бессарабским генерал-губернатором. Один из отцов-основателей городов Одесса и Ейск. Наместник императора на Кавказе.

Голицын Александр Сергеевич (1806– 1885) - князь, действительный член Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. С 1841 г. чиновник для особых поручений при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе графе Воронцове. В 1849 г. назначен начальником портового города Ейска.

Завадовский Николай Степанович (1788– 1853) – генерал, командующий войсками на Кавказской линии и Черномории, наказной атаман Черноморского казачьего войска.

Ольшевский Мелентий Яковлевич (1816– 1895) – военный писатель, генерал от инфантерии, участник покорения Кавказа и Крымской войны. Член Русского Географического общества.

Попко Иван Диомидович (1819-1893) - военный историк, этнограф, краевед, генерал-лейтенант Кубанского казачьего войска, общественный деятель Кубани и Ставрополья, организатор первых музеев на Северном Кавказе. Автор трудов по истории казачества.

Посполитаки Александр Лукич (даты рождения и смерти точно не известны) - войсковой старшина Черноморского казачьего войска. Оставив военную службу, занялся коммерцией. Известный екатеринодарский предприниматель, откупщик и меценат.

Рашпиль Григорий Антонович (1801– 1871) - генерал-лейтенант, наказной атаман Черноморского казачьего войска.

Щербинин Михаил Павлович (1807–1881) – действительный тайный советник, сенатор, председатель Московского цензурного комитета. Автор историко-мемуарных трудов. Внук княгини Екатерины Дашковой. В 1825 г. поступил на службу в гражданскую канцелярию под начальство графа М. С. Воронцова. Секретарь Императорского общества сельского хозяйства южной России, директор Главного статистического комитета Новороссийского края, в 1852 г. надзирал за выпуском «Кавказского календаря».

Список литературы А. С. Голицын, Н. С. Завадовский, А. Л. Посполитаки: проблема взаимоотношений

- Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 г. СПб.: Звезда, 2003.

- Рукописный отдел Института русской литературы Российской Академии наук (РО ИРЛИ РАН). Ф. 80. Д. 214.