А. В. Колчак (1874-1920) на путях к Босфору: от боевого офицера к флотоводцу

Автор: Митрофанов А.Ю.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется проблема подготовки адмиралом Александром Васильевичем Колчаком (1874-1920) десантной операции по захвату Босфора в период Великой войны 1914-1918 гг. Автор рассматривает участие Колчака в Великой войне и анализирует комплекс источников, рассказывающих о подготовке Босфорской операции. Делаются выводы, что адмирал Колчак не принимал участия в подготовке февральского переворота 1917 г., что «заговор генерала Алексеева» против Николая II представляет собой историографический миф, что подготовка Босфорской операции не была связана с политическими процессами февраля 1917 г., и что срыв этой операции был обусловлен развалом армии, который осуществлялся Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.

А. в. колчак, босфор, великая война, адмирал, алексеев, февральский переворот, петроградский совет

Короткий адрес: https://sciup.org/140308451

IDR: 140308451 | УДК: 94(470+571)"1914/1918"(092)+355.494 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_223

Текст научной статьи А. В. Колчак (1874-1920) на путях к Босфору: от боевого офицера к флотоводцу

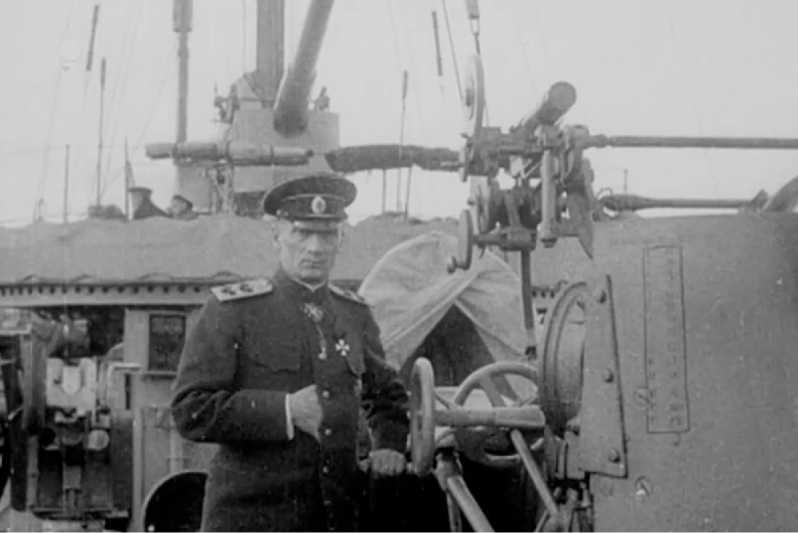

Вице-адмирал А. В. Колчак, портрет, лето 1916 г.

На боевом пути адмирала Александра Васильевича Колчака (1874–1920) важнейшее место по праву занимает Первая Мировая война 1914–1918 гг.1 Она была впоследствии названа ее участниками «Великой войной», ибо масштабы противостояния и кровопролития на полях ее сражений намного превзошли ужасы предыдущих кровавых общеевропейских конфликтов: как Наполеоновских войн 1800–1815 гг., так и Крымской войны 1853–1856 гг.2

Именно Великая война сформировала Колчака не только как флотоводца, но и как политика, предопределив его путь как путь непримиримой борьбы с большевизмом. На этом пути адмирал стал Верховным Правителем России. В период Великой войны Колчак приблизился к решению важной военно-политической задачи, стоявшей перед политическим руководством Российской Империи со времен Императрицы Екатерины Великой (1762–1796) — к овладению Босфором и Константинополем.

Задолго до сараевского выстрела и июльского кризиса 1914 г.3 штаб Флота Балтийского моря предпринял комплексную аналитическую работу по изучению военнополитической обстановки в Европе и сделал вывод о неизбежности большой общеевропейской войны, начало которой прогнозировалось ориентировочно на первые месяцы 1915 г. На основании прогноза в 1912 г. штабом Балтийского Флота был составлен новый план грядущей войны4. Активное участие в составлении данного плана принимал А. В. Колчак.

Начало мировой войны Колчак встретил в чине капитана 1-го ранга, в должности флаг-капитана по оперативной части командующего Флотом Балтийского моря адмирала Н. О. фон Эссена (1860–1915)5. За плечами офицера к этому времени уже был опыт напряженной работы по возрождению флота после Цусимы в Морском Генеральном Штабе, прения в комиссиях Государственной Думы6, исследования Северного морского пути на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», разработка плана грядущей общеевропейской войны в штабе Эссена.

В период кампаний 1914, 1915 и первой половины 1916 гг. Колчак принимал участие в планировании и проведении практически всех крупных морских операций на Балтике7. Лихая боевая работа Колчака отмечена такими знаменитыми эпизодами, как минные постановки у Киля, острова Борнхольм и в Данцигской бухте, десант у мыса Домеснес, атака на конвой в Норчепингской бухте, поход сквозь метель от Рогокюля к южному берегу Рижского залива для поддержки артиллерийским огнем правого фланга 12-й армии8. За боевые отличия Колчак был награжден орденами св. Владимира 3-й степени с мечами и св. Георгия 4-й степени; 19 апреля 1916 г. он был произведен в чин контр-адмирала, став одним из самых молодых адмиралов в истории Русского Императорского Флота, и получил должность начальника Минной дивизии Флота Балтийского моря.

Как отмечал впоследствии контр-адмирал А. Д. Бубнов (1883–1963), в 1914– 1916 гг. флаг-офицер Военно-Морского управления Ставки, «лично участвуя в этих операциях, он (Колчак. — А. М. ), даже ценой резких столкновений с начальниками отрядов, выполнявших эти операции, добивался, чтобы они, несмотря на крайнюю опасность, были доведены до самого решительного конца. И наряду с адмиралом Эссеном, именно он, Колчак, положил свой отпечаток на, до дерзости смелые, операции Балтийского Флота, за что и был награжден Георгиевским крестом. Таков был вождь, вступивший в середине июля месяца 1916 года в командование Черноморским Флотом, коему в древности было бы, несомненно, отведено место среди героев Плутарха»9.

Известный мемуарист, капитан 2-го ранга Г. К. Граф (1885–1966) оставил важные личные воспоминания о Колчаке в этот период: «Нельзя не остановиться подробнее на замечательной личности вице-адмирала А. В. Колчака. Небольшого роста, худощавый, стройный, с движениями гибкими и точными. Лицо с острым, четким, тонко вырезанным профилем; гордый, с горбинкой, нос; твердый овал бритого подбородка; тонкие губы; глаза то вспыхивающие, то потухающие под тяжелыми веками. Весь его облик — олицетворение силы, ума, энергии, благородства и решимости. Ничего фальшивого, придуманного, неискреннего; все естественно и просто. В нем есть что-то, приковывающее взоры и сердца; он с первого же взгляда располагает к себе и внушает обаяние и веру. Вот портрет адмирала. Очевидно, сама судьба предопределила ему всегда руководить другими людьми…»10

28 июня 1916 г. Император Николай II произвел Колчака в вице-адмиралы и назначил командующим Черноморского Флота11. Как выяснилось впоследствии, одной из основных причин этого назначения стало решение Ставки о подготовке десантной операции на Босфоре с целью захвата Константинополя.

Отъезд на Черное море дался Колчаку нелегко. По свидетельству капитана 2-го ранга Н. Н. Крыжановского, Колчак поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися офицерами Балтийского Флота: адмиралами А. И. Непениным (1871– 1917), П. Л. Трухачевым (1867–1916), М. К. Бахиревым (1868–1920) и был неизменным участником неформального общения флотских офицеров.

Отношения между офицерами были доверительными и близкими12. Поэтому оставление Балтики и отъезд на Черное море не был для Колчака простым шагом. Позднее, в 1919 г., вице-адмирал М. К. Бахирев, живший в красном Петрограде под надзором чекистов, предостерегал знакомых офицеров, которые собирались ехать в Москву и поступать на службу в красный флот: «Каждый человек ищет себе оправдания. Ничего этого не нужно. Вот если Александр Васильевич Колчак придет, то от него пощады ждать не приходится»13. Очевидно, Бахирев хорошо знал как характер Колчака, так и его непримиримое отношение к большевизму благодаря длительной дружбе с ним, сложившейся именно в период Великой войны. В устах адмирала Бахирева Колчак предстает как идейный офицер с развитыми моральными качествами и политическими убеждениями и противопоставляется офицерам-конформистам, которые, по мнению современного историка К. Б. Назаренко, были порождением «традиционной» армии14.

Приезд Колчака на Черное море открывал для него совершенно новое поприще. Он, по собственному признанию, не знал обстановки на Черном море и сначала должен был войти в курс дел. Молодой вице-адмирал получил непростое наследство.

После набеговой операции германо-турецкого флота на побережье Кавказа 3–4 (16–17) июля 1916 г. начальник Морского Генерального Штаба адмирал А. И. Русин (1861–1956) обвинил командующего Черноморским Флотом адмирала А. А. Эберхарда (1856–1919) в бездеятельности. Это событие и послужило причиной отставки Эберхарда и назначения новым командующим Черноморского Флота вице-адмирала Колчака.

Сразу же после прибытия Колчака в Севастополь, 6 июля 1916 г., Черноморский Флот перешел к чрезвычайно активным действиям. Уже на следующий день Колчак вывел в море главные силы флота во главе с флагманским линейным кораблем «Императрица Мария» для преследования крейсера «Бреслау», совершавшего

Вице-адмирал А. В. Колчак предположительно на борту линейного корабля «Императрица Мария», 1916 г.

набег на побережье Кавказа15. Корабли Колчака настигли «Бреслау», и «Императрица Мария» накрыла линкор противника артиллерийским залпом. Но «Бреслау» выпустил дымовую завесу и, пользуясь большей скоростью, скрылся в Босфоре16.

Современные исследователи отмечают, что Колчак, имевший богатый опыт дерзких минных постановок и рейдовых операций, никогда не командовал крупными соединениями кораблей 1-го ранга, и с этим обстоятельством был связан ряд просчетов, не позволивших потопить «Бреслау»17.

После операции по перехвату «Бреслау» Колчак инициировал минирование Босфора силами подводных лодок и миноносцев, причем не только подходов к проливу, но и самого пролива, что в итоге практически парализовало активные действия турецкого флота на Черном море. Параллельно минировались рейды и других черноморских портов Османской Империи и Болгарии18. В этот период Колчак проявил себя как выдающийся ученик адмирала П. С. Нахимова (1802–1855), который в начале Крымской войны (1853–1856 гг.) перенес борьбу на море к турецким берегам и 18 (30) ноября 1853 г. уничтожил турецкий парусный флот в битве на Синопском рейде.

Однако главной задачей Колчака стала разработка десантной операции по высадке на Босфоре и захвату Константинополя, которую адмирал начал готовить уже летом 1916 г. Сразу после назначения на Черное море, по дороге в Севастополь Колчак остановился в Могилеве, в Ставке, где встретился с Начальником Штаба Верховного Главнокомандующего генералом от инфантерии М. В. Алексеевым (1857–1918) и Императором Николаем II. Они одобрили новую наступательную стратегию, которую предлагал энергичный вице-адмирал.

Впоследствии Колчак как военный моряк много размышлял о стратегических причинах мировой войны, о внутренней логике этого страшного противостояния, и пришел к следующему печальному выводу: «Одной из секретных и формально необъявленных целей последней Европейской войны с точки зрения главного и общего противника союзников — Германии, является обладание Малой Азией, стратегическим ключом Старого Света. Обладание Малой Азией определяет огромное влияние на соприкасающиеся с ней водные бассейны и территориальные пространства трех материков. С морской точки зрения Малая Азия господствует над водными районами Восточной части Средиземного моря с путями к Суэцкому каналу, Черного моря с проливами и выходами к Персидскому Заливу и Малой Азии, определяет господствующее влияние на весь Юг России, Кавказ, Персию, Аравию, Египет и северовосточную Америку… Политически этот ключ Старого Света находился до объявления войны в руках Турции, которая обладала им постольку, поскольку интересы Европейских держав не могли допустить там господствующего влияния какой-либо одной державы…»19

Таким образом, Колчак вполне справедливо и проницательно определяет не только Константинополь с проливами, но и всю Малую Азию в качестве главного военного трофея текущей войны. Босфор продолжал иметь важнейшее стратегическое значение и с точки зрения обладания Малой Азией. Страсть обладания этим трофеем побуждала Англию и Францию со времен Императрицы Екатерины Великой (1762–1796) и вплоть до Берлинского конгресса 1878 г. поддерживать слабеющую Османскую Империю, которая в 1914 г. отплатила своим старым покровителям черной неблагодарностью и примкнула к Центральным Державам.

В 1920 г., в красном плену, Колчак вспоминал о разработке Босфорской операции: «Указания, сделанные мне Алексеевым, были повторены и государем. Они сводились к следующему: назначение меня на Черное море обусловливалось тем, что весною 1917 г. предполагалось выполнить так называемую Босфорскую операцию, т.-е. произвести уже удар на Константинополь. Все это находилось в связи с положением на нашем южном или левом фланге. Это было в начале июля, а осенью, приблизительно в августе, должна была выступить Румыния, и в зависимости от этих действий предполагалось лишь продвижение наших армий вдоль западного берега Черного моря, через пролив на Турцию и на Босфор, или, в зависимости от положения, предполагалось, что Флот должен оказывать содействие этим продвижениям, либо выбросить десант непосредственна на Босфор, и Флот должен был постараться захватить его…»20

На основании рассказа Колчака можно сделать вывод о том, что в июле 1916 г. в Ставке существовало два альтернативных плана наступления на Константинополь. План Алексеева предполагал использование румынской территории (Валахии) в качестве плацдарма для сосредоточения крупных сухопутных сил, последующее форсирование Дуная и наступление на Константинополь вдоль фракийского побережья Черного моря при поддержке кораблей Черноморского Флота. План Алексеева в общих чертах опирался на опыт армии генерал-фельдмаршала И. И. Дибича (1785–1831) в Русско-Турецкую войну 1828–1829 гг.21 Очевидно, здесь сказывался и личный опыт генерала Алексеева — участника Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. и ординарца генерала от инфантерии М. Д. Скобелева (1843–1882).

План Колчака предполагал иную концепцию и заключался в формировании десантного отряда особого назначения и высадке этого отряда прямо на Босфоре силами Черноморского Флота. По-видимому, в основу этой концепции был положен опыт успешной тактической операции по высадке десанта у мыса Домеснес в 1915 г. Однако общий стратегический замысел Колчака явно рождался под влиянием изучения более масштабных десантных операций эпохи парусного флота, например, взятия Корфу адмиралом Ф. Ф. Ушаковым (1745–1817) в 1799 г.22 или Босфорской операции адмирала М. П. Лазарева (1788–1851) в 1833 г.23

В 1916 г. Колчак предлагал генералу Алексееву и Николаю II сформировать пять десантных дивизий особого назначения и высадить их с кораблей непосредственно на берегах Босфора, захватить с тыла Чаталджинскую оборонительную позицию турок в южной Фракии и решительной атакой взять османскую столицу. Корабли Черноморского Флота должны были прорваться через Босфор в Мраморное море, поддержать десант своей артиллерией и запереть Дарданеллы.

План Колчака основывался на том, что, по данным военно-морской разведки, после июля 1916 г. турки располагали в районе проливов только тремя дивизиями: двумя около Дарданелл и одной на Босфоре. Оставшиеся войска, ранее сосредоточенные вокруг Константинополя, составили XV-й турецкий армейский корпус, направленный Энвером пашой по требованию германского командования в Галицию24.

Колчак учитывал то обстоятельство, что район Константинополя и Босфора был плохо обеспечен железнодорожной сетью и, таким образом, был слабо связан с другими районами Османской Империи, из которых следовало ожидать подвоза подкреплений в течении ближайших двух недель после высадки десанта. План изоляции театра военных действий на Босфоре представляет собой яркий стратегический замысел Колчака, предвосхищавший развитие военного искусства середины XX столетия.

Однако дерзкий план Колчака встретил противодействие генерала Алексеева, напомнившего о провале Дарданелльской операции союзников в кампанию 1915 г., несмотря на близость к месту высадки союзнической базы на острове Мудрос. Он отмечал, что Вифинский полуостров располагается в 230 милях от Севастополя, что успехи мелких десантов в ходе Трапезундской операции весной 1916 г., когда корабли Батумского отряда высаживали на турецкий берег по 2–3 батальона, не могут служить аргументом в пользу проведения столь масштабной операции, в ходе которой придется перебрасывать на Босфор 200–250 тысяч солдат. Снабжение группировки на Босфоре ставило под угрозу морские перевозки, необходимые для снабжения Кавказской армии Юденича25. Алексеев настаивал на необходимости наступления на Константинополь силами сухопутных войск через Дунай, включив в ударную группу до 10 пехотных дивизий, флот же должен был содействовать этому наступлению.

Вследствие больших потерь Юго-Западного и Западного фронтов летом 1916 г. десант на Босфор, который планировал Колчак, был перенесен с осени 1916 г. на весну 1917 г. Именно тогда было намечено новое генеральное наступление русских армий на Варшаву и Берлин, которое должно было закончить мировую войну.

Генерал Алексеев как профессор Николаевской Академии Генерального Штаба хорошо знал военную историю и стратегию. Он полностью разделял мнение Главного управления Генерального Штаба, сложившееся еще до войны, о том, что «ключи

Вице-адмирал А. В. Колчак предположительно на борту линейного корабля «Императрица Мария», 1916 г.

от Босфора лежат в Берлине»26, и союзники — англичане или французы — на это мнение никак не влияли.

В период споров о будущем десанта на Босфор, 7 (20) октября 1916 г., Колчака постигло тяжелое испытание. На рейде Севастополя в результате взрыва порохового погреба погиб флагманский линкор «Императрица Мария»27. Следственная комиссия Черноморского Флота не пришла к определенному выводу о причинах катастрофы. Сам Колчак склонялся к технической версии о самовозгорании порохового заряда под воздействием высокой температуры.

Гибель флагмана основательно подорвала психологическое состояние Колчака, что, в частности, нашло отражение в переписке с А. В. Тимиревой (1893–1975).

В конце ноября 1916 г. план Босфорской операции был, наконец, согласован и подготовлен28. Проект был направлен на одобрение в Ставку, где получил полную поддержку. Генерал Алексеев снял свои прежние возражения, надеясь, по мнению контр-адмирала А. Д. Бубнова, на то, что к моменту предполагаемого начала операции (весной 1917 г.) война уже завершится победой вследствие успешного наступления Русской армии на Берлин29.

11 (24) декабря 1916 г. Николай II отдал приказ начать формирование Черноморской морской дивизии для десантов в тылу противника. Общее командование войсками, задействованными в десантной операции, поручалось командующему Черноморским Флотом вице-адмиралу Колчаку.

Вице-адмирал А. В. Колчак, портрет, лето 1916 г.

В 1920 г. Колчак вспоминал: «По плану этой Босфорской операции, в мое непосредственное распоряжение поступила одна сухопутная часть, дивизия ударного типа, кадр которой мне был прислан с фронта и командиром ее был назначен один из лучших офицеров Генерального штаба — генерал Свечин; начальником штаба был назначен полковник Генерального штаба Верховский. Эта дивизия готовилась под моим непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег для того, чтобы сразу на нем обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, которые должны были идти за ними. Так вся эта подготовка работ шла до наступления государственного переворота в конце февраля месяца. В Черном море, как и для меня, этот переворот был совершенно неожиданным… Ко времени начала 1917 года выяснилось уже окончательно, что из двух планов может быть приведен в исполнение только один, потому что неудачи на Румынском фронте мешали возможности Босфорской операции, и возможна была только десантная операция»30.

Колчак прямо указывает, что февральский переворот 1917 г. стал для него как для командующего Черноморским Флотом полной неожиданностью. Адмирал опровергает позднейшие сведения полковника С. Н. Сомова, высказанные им в мемуарах, согласно которым телеграмма генерала Алексеева с запросом об отношении к отречению Николая II в пользу Наследника Цесаревича якобы была получена Колчаком 28 февраля 1917 г. в Батуме31. Свидетельство Колчака разрушает конспирологическую теорию «антимонархического заговора» генералов, во главе которого будто бы стоял генерал Алексеев. Если бы Колчак что-либо знал о «заговоре» в Ставке, он бы не стал утверждать прямо противоположное в 1920 г., когда уже не было в живых ни Алексеева, ни Николая II, а сам он находился в руках ненавидевших монархию палачей. Алексеев, затевая «заговор», мог рассчитывать на успех только при условии выяснения как минимум лояльного отношения к этому заговору командующего Черноморским Флотом. Но Колчак ни о каком «заговоре» ничего не знал. Во время солдатского бунта, происходившего в конце февраля 1917 г. в Петрограде, Колчак находился в Батуме, затем в море на миноносце «Счастливый». О бунте в Петрограде он впервые узнал из телеграммы начальника Морского Генерального Штаба адмирала А. И. Русина32, а сведения о перевороте дошли до Колчака только вечером 1 марта 1917 г. благодаря телеграмме М. В. Родзянко (1859–1924). Об этом адмирал сообщил в письме А. В. Ти-миревой от 11 марта 1917 г., написанном на борту линейного корабля «Императрица Екатерина Великая»33.

План генерала Алексеева, предполагающий наступление на Константинополь через Фракию, отпал к началу 1917 г. вследствие разгрома Румынии, и был утвержден именно колчаковский план десанта на Босфор. Работа по подготовке этого десанта продолжалась, несмотря на февральский переворот, до апреля 1917 г. Босфорская операция продолжала оставаться на повестке дня до тех пор, пока систематическое разложение армии и флота, осуществлявшееся Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов в условиях двоевластия, не сделало эту операцию объективно невыполнимой.

Указанные обстоятельства полностью опровергают домыслы некоторых современных авторов, утверждающих, что Колчак принимал участие в «антимонархическом заговоре», что «М. В. Алексеев, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов и многие другие будущие вожди Белого движения либо были причастны к крушению императорской власти, либо получили от этого крушения определённые политические дивиденды»34.

Что же касается Босфорской операции, то ее планирование Ставкой вообще не имело никакого отношения к политическим процессам, происходившим в Петрограде накануне февраля 1917 г.35

Как профессиональный военный, далекий от политики, Колчак отдавал все свои силы в это время не политической борьбе, а подготовке Босфорской операции. Первый полк десантной дивизии Колчак предполагал назвать «Цареградским», второй — «Нахимовским», третий — «Корниловским», четвёртый — «Истоминским», отдавая тем самым дань памяти героям обороны Севастополя в Крымскую войну 1853–1856 гг.36 Однако в действительности командиры фронтовых частей сухопутной армии списывали в десантную дивизию самый непригодный элемент. Десантники были плохо подготовлены, многие уже разложились под влиянием революционной пропаганды. На совещаниях в Петрограде и Пскове в апреле 1917 г. Босфорская операция была фактически отменена генералом Алексеевым и военным министром А. И. Гучковым (1862–1936) в связи с общим развалом армии, ставшим следствием Приказа № 1 и других преступных деяний Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Год спустя, в 1918 г., Колчак с горечью отмечал на страницах своей автобиографии: «Громадное значение придавал я Босфорской операции, целью которой была высадка большого десанта и захват Константинополя. Революция сделала эту задачу невыполнимой (курсив наш. — А. М. )»37. Сам адмирал, таким образом, открыто называет виновника краха своих трудов на Черном море. По мнению Колчака, в срыве Босфорской операции, которой он отдавал все свои силы, были виновны не генерал Алексеев и не союзники. Виновником была революция38, апогеем которой уже через несколько месяцев станет большевистский переворот. Эти выводы Колчака предопределили его намерение осенью 1918 г. пробираться через Сибирь к генералу Алексееву в Добровольческую армию39.

Список литературы А. В. Колчак (1874-1920) на путях к Босфору: от боевого офицера к флотоводцу

- А. В. Колчак. От кадета до флотоводца. 1874–1918. Сб. документов. Сост. П. Ю. Мажара, Л. И. Спиридонова; отв. ред. Ю. Г. Орлова. Т. I. СПб.: Блиц, 2021.

- Бубнов А. Д., контр-адмирал. В Царской Ставке. Нью-Йорк: Изд-во Чехова, 1955.

- Граф Г. К., кап. 2‑го ранга. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию. СПб.: Гангут, 1997.

- Допрос Колчака. Стенограммы. Л.: Государственное изд-во, 1925.

- Крыжановский Н. Н., кап. 2‑го ранга. Адмирал М. К. Бахирев и его современники // Морские записки. The Naval Records. Нью-Йорк, 1963. XXI (58). С. 57–71.

- Лукин А. П., кап. 2‑го ранга. Флот. Русские моряки во время Великой войны и революции. Т. II. Париж: Изд-во журнала «Иллюстрированная Россия», 1934.

- Ненюков Д. В., вице-адмирал. «Энергичный адмирал, которого сразу прозвали железным…» // А. В. Колчак: pro et contra. Личность и деяния А. В. Колчака в оценках современников, исследователей и деятелей отечественной культуры. СПб.: РХГА, 2018. С. 323–324.

- Пилкин В. К., контр-адмирал. Два адмирала // Пилкин В. К. В Белой Борьбе на Северо-Западе России. Дневник 1918–1920. Публ. и вступ. Н. Н. Рутченко-Рутыча. М.: Русский путь, 2005. С. 481–497.

- Плотников И. Ф. Автобиография Александра Васильевича Колчака // Вестник Челябинского университета. Серия 1: История. 2002. № 2 (14). С. 144–157.

- Савич Н. В. Воспоминания / Публ. Общества ревнителей русской истории (Париж) под общей редакцией Н. Н. Рутыча. СПб.: Логос, Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993.

- Савич Н. В. Три встречи (А. В. Колчак и Государственная Дума) // Архив Русской революции. Т. X. Берлин, 1923. С. 169–174.

- Смирнов М. И., контр-адмирал. Адмирал Александр Васильевич Колчак. Краткий биографический очерк. Париж: Издание военно-морского союза, 1930.

- Тимирев С. Н., контр-адмирал. Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.). Нью-Йорк: Издание Американского общества для изучения Русской морской истории, 1961.

- Фомин Н. Ю., кап. 1‑го ранга. Еще о защите Ирбенского пролива в кампанию 1915 г. // Морские записки. The Naval Records. Нью-Йорк, 1961. XX, 1–2 (56). С. 3–19.

- Фомин Н. Г., кап. 1‑го ранга. «…Когда Александр Васильевич заснул, мы взяли его тужурку и пальто и нашили ему георгиевские ленточки» // А. В. Колчак: pro et contra. Личность и деяния А. В. Колчака в оценках современников, исследователей и деятелей отечественной культуры. СПб.: РХГА, 2018. С. 199–203.

- Manuscrits d’Alexandre Koltchak. Par Ivan et Alisa-Anastasia Birr. Paris: Tessier Sarrou, 2019.

- Айрапетов О. Р. Колчак у ворот Цареграда. Планы десанта на Босфор в 1917 году // Родина. 2004. № 9. С. 23–26.

- Александров К. М. Накануне Февраля. Русская Императорская армия и Верховное командование зимой 1917 года. М., 2022.

- Александров К. М. Ставка Верховного Главнокомандующего в первые дни Петроградских беспорядков: 23–25 февраля 1917 года. Ч. 1 // Звезда. 2022. № 6. С. 117–142.

- Александров К. М. Ставка Верховного Главнокомандующего в первые дни Петроградских беспорядков: 23–25 февраля 1917 года. Ч. 2 // Звезда. 2022. № 7. С. 185–215.

- Александров К. М. Ставка Верховного Главнокомандующего в дни Петроградских беспорядков и солдатского бунта: 26–27 февраля 1917 года. Ч. 1 // Звезда. 2024. № 1. С. 148–181.

- Андриенко В. Г. До и после Наварина. М.: АСТ, СПб.: Terra Fantastica, 2002.

- Ганин А. В. Приговор генерал-майора Рерберга вице-адмиралу Колчаку // Военно-исторический журнал. 2008. № 10. С. 65–66.

- Гребенщикова Г. А. Босфорская военно-морская операция. 1833 год // Военно-исторический журнал. 2018. № 7. С. 44–50.

- Деникин А. И. Путь русского офицера. М.: Вече, 1991.

- Довженко В., контр-адмирал. Черноморский флот России в Первой Мировой войне // Морской сборник. Журнал Военно-морского флота. 2021. № 3. С. 79–87.

- Зырянов П. Н. Адмирал Колчак. Верховный правитель России. М.: Молодая гвардия, 2012.

- Козлов Д. Ю. Ирбенская операция германского флота в августе 1915 года // Военно-исторический журнал. 2005. № 8. С. 54–59; № 9. С. 42–46.

- Козлов Д. Ю. «Мемельская операция» флота Балтийского моря, июнь 1915 года. М.: Цейхгауз, 2007.

- Козлов Д. Ю. «Утрата флота на Балтийском море… отзывается расстройством самого государственного организма». Планы оперативно-стратегического применения Флота Балтийского моря накануне Первой Мировой войны в 1907–1914 гг. // Военно-исторический журнал. 2004. № 8. С. 10–17.

- Козлов Д. Ю. Флот Балтийского моря в кампании 1914 года. Оперативно-стратегический обзор. Ч. 1 // Военно-исторический журнал. 2006. № 10. С. 10–14.

- Козлов Д. Ю. Флот Балтийского моря в кампании 1914 года. Оперативно-стратегический обзор. Ч. 2 // Военно-исторический журнал. 2006. № 11. С. 19–24.

- Козлов Д. Ю., Подсобляев Е. Ф., Грибовский В. Ю. «Должен признать… что к делу развития морской силы Колчак имел громадное влияние»: К вопросу об эффективности управления силами флота вице-адмиралом А. В. Колчаком // Военно-исторический журнал. 2006. № 2. С. 28–36.

- Кручинин А. С. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2010.

- Митрофанов А. Ю. А. В. Колчак (1874–1920) в Порт-Артуре: от полярного исследователя к боевому офицеру // Русско-Византийский вестник. 2024. № 3 (18). С. 226–245.

- Назаренко К. Б. Флот, революция и власть в России: 1917–1921. М.: Квадрига, Русская панорама, 2011.

- Павленко А. П. Командующий Черноморским флотом А. В. Колчак на страницах мемуаров полковника С. Н. Сомова // Исторический ежегодник. 2013. Вып. 7. Новосибирск: Параллель, 2013. С. 224–240.

- Партала М. А. Крейсерские операции русского флота в Западной Балтике в мае-июне 1916 года. К вопросу об оценках // Санкт-Петербургский центр по исследованию истории и культуры Скандинавских стран и Финляндии. Кафедра истории Нового и Новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы пятнадцатой ежегодной научной конференции (16–17 апреля 2013 г.). СПб.: РХГА, 2014. С. 124–141.

- Соколов О. В. Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа 1799–1805 гг. СПб.: Питер, 2019.

- Шорников П. М. Почему не состоялась десантная операция на Босфоре? // Русин. 2016. № 2 (44). С. 104–105.

- Clark Ch. The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. New York: Harper Collins, 2013.