Абсолютные дендрохронологические шкалы археологических памятников европейской части России

Автор: Карпухин А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Вопросы периодизации и хронологии

Статья в выпуске: 1 (37), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные об абсолютных дендрохронологических шкалах средневековых археологических памятников европейской части России. К настоящему времени для указанной территории составлены дендрохронологические шкалы 17 археологических памятников - русских средневековых городов. Основное внимание уделено тем материалам, работа над которыми проводилась в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН на протяжении последних 15 лет. Среди них дендрохронологические шкалы Твери, Торжка, Кирилло-Белозерского монастыря, Вологды, Ростова Великого, Ярославля, Коломны.

Дендрохронология, дендроклиматология, дендрошкалы, дендродаты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522705

IDR: 14522705

Текст научной статьи Абсолютные дендрохронологические шкалы археологических памятников европейской части России

Обязательным этапом дендрохронологических исследований является создание дендрошкал, на базе которых непо средственно решаются исследовательские задачи. Конечно же, окончательные выводы о датировке того или иного памятника (археологического или архитектурного сооружения, строительного или стратиграфического яруса и т.д.) определяются его спецификой, количеством и качеством образцов и многими другими деталями, однако основой для получения дендродат отдельных образцов всегда служит именно дендрошкала. В по след-нее время в дендрохронологии основное внимание уделяется созданию т.н. локальных (региональных) дендрошкал, которые гораздо эффективнее могут быть использованы для датирования, чем унифицированные шкалы, пригодные для более общих целей [Черных Н.Б., 1996, с. 5].

Несмотря на значительное количество публикаций отечественных авторов по вопросам дендрохронологии и дендроклиматологии, специальной обобщающей работы, по священной историографии развития данных методов в России, насколько нам известно, до сих пор нет, хотя эта тема и затрагивалась во вводных частях многих монографий и статей (см., напр.: [Колчин, Битвинскас, 1972; Битвинскас, 1974; Черных Н.Б., 1996; Дергачев, 2006]). По мнению известного советского климатолога Т.Т. Битвин-скаса, начало дендроклиматическим исследованиям в России положили труды А.Н. Бекетова [1868] и профессора Одесского университета Ф.Н. Шведова [1892], которые были надолго незаслуженно забыты [Битвинскас, 1974, с. 11].

Регулярные и более масштабные дендроклима-тические и дендрохронологические исследования в России начались, по-видимому, в 1950-х гг. Появились первые публикации В.Е. Рудакова по вопросам дендроклиматологии [1951, 1953]. Одним из первых опытов непосредственно в области дендрохронологии стало построение относительной дендрошкалы по материалам Пазырыкских курганов [Заматорин, 1959]. В 1959–1960 гг. в Институте археологии АН

СССР усилиями Б.А. Колчина было организовано несколько исследовательских групп, объединенных в 1966 г. в самостоятельное подразделение – лабораторию естественнонаучных методов. Направлениями их деятельно сти стали дендрохронология, металлография, спектральный анализ и др. Группа дендрохронологии приступила к работе с материалами, полученными при раскопках средневекового Новгорода [Колчин, 1962]. Собственно именно с этого момента начались многолетние, продолжающиеся и поныне исследования, одним из результатов которых явилось создание серии локальных дендрохронологических шкал археологических памятников, в т.ч. и европейской части России.

По-видимому, довольно существенным фактором, повлиявшим на массовость сборов образцов древесины для дендрохронологического анализа при раскопках в Новгороде, была острая дискуссия по вопросам новгородской хронологии, развернувшаяся на страницах журнала «Советская археология» в конце 1950-х – начале 1960-х гг. (см.: [Рыбаков, 1959, 1961; Арциховский, 1959, 1961]). В ходе этой дискуссии Б.А. Рыбаков подверг критике ряд положений, высказанных в работах А.В. Арциховского и Б.А. Колчина. В частности, им ставились под сомнение предложенные для выделенных строительных ярусов даты, полученные на основании сопоставления следов пожарищ с письменными свидетельствами о пожарах в Новгороде. Кроме того, Б.А. Рыбаков поставил вопрос о правомочности объединения в один строительный ярус мостовой и различных усадебных сооружений, которые могли существовать на протяжении функционирования нескольких настилов мостовой. Для объективной оценки спорных моментов он предложил применить метод дендрохронологического анализа.

Сотрудниками группы дендрохронологии только в течение полевых сезонов 1959 и 1960 гг. на Нерев-ском раскопе было собрано 1 389 образцов древесины из различных сооружений X–XV вв. Абсолютные календарные привязки составленной дендрошкалы осуществлялись путем ее сопоставления с образцом древесины, взятым с лежней фундаментов и связей стен новгородских церквей, даты строительства которых хорошо известны по письменным источникам. Результаты этих исследований позволили внести некоторые коррективы в прежнюю хронологическую схему и прояснить отдельные спорные методические вопросы [Колчин, 1962]. В последующие годы сбор и обработка образцов древесины из археологических раскопов в Новгороде были продолжены.

В самом начале 1960-х гг. приступили к работе с археологическим деревом средневекового города Бе-лоозера на р. Шексне [Черных Н.Б., 1964; 1996, с. 27]. К началу 1970-х гг. в лаборатории уже были обрабо- таны материалы 13 восточно-европейских средневековых памятников, в т.ч. трех на территории Латвии и двух в Белоруссии [Черных Н.Б., 1972], что позволило исследователям заняться проблемой создания абсолютной дендрохронологической шкалы Восточной Европы. Итоги этой многолетней работы были подведены в монографии Б.А. Колчина и Н.Б. Черных [1977]. Отдельным направлением деятельности лаборатории в 1960–1970-х гг. стало изучение архитектурных сооружений. Было исследовано более 100 построек XIV–XX вв. [Там же, с. 63–66, 69–74, 113; Черных Н.Б., 1996, с. 27–28]. Уделялось внимание и дендрохронологическому датированию досок древнерусских икон [Черных Н.Б., 1996, с. 73–74].

Наиболее полно результаты дендрохронологических исследований, проводившихся в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН (ранее АН СССР) со дня ее основания до 1992 г., представлены в монографии Н.Б. Черных [1996], где приводятся данные по 43 средневековым археологическим памятникам Восточной Европы, значительная часть которых находится на территории стран ближнего зарубежья – бывших республик СССР (Латвия, Белоруссия).

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот новых данных о тех абсолютных дендрохронологических шкалах средневековых археологических памятников европейской части России, разработка которых продолжалась в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН последние 15 лет. Шкалы, не претерпевшие изменений с момента выхода книги Н.Б. Черных, учитываются только в общей сводке. То же касается и новых результатов, полученных сотрудниками Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (О.А. Тарабарди-на) и Псковского государственного научно-исследовательского археологического центра (М.И. Кулакова) по материалам Новгорода Великого, Рюрикова (Новгородского) городища, Пскова. Эти данные представлены в работах авторов исследований [Тарабарди-на, 2005, 2007; Кулакова, 2001, 2006]. В статье речь пойдет только о дендрошкалах, без учета тех, порой довольно больших, выборок средневекового дерева, которые по тем или иным причинам не были абсолютно датированы или по материалам которых не удалось создать дендрохронологические шкалы.

Необходимо уточнить само понятие «дендрошкала». Обычно под этим термином подразумевается «система синхронизированных и скорректированных с помощью особых – визуальных и математических – приемов оценки годичных приростов у древесных пород. Последние выстраиваются при этом в хронологически строгую последовательную серию» [Черных Е.Н., Черных Н.Б., 2005, с. 21]. Одним из признаков, отличающих дендрошкалу от т.н. последо- вательности годичных колец является массовость наблюдений за погодичным приростом древесины (существенное количество дендрообразцов), причем на значительном отрезке времени – порядка нескольких столетий. Напомним также, что для ее создания необходимо использовать образцы деревьев одной породы, произраставших в климатически однородном регионе, и обрабатывать данные по единой методике.

В нашем случае для построения дендрошкал применялся наиболее простой способ сопоставления динамики погодичного прироста древесины – т.н. метод полулогарифмических кривых, предложенный немецким дендрохронологом Б. Хубером еще более полувека назад и довольно подробно изложенный в отечественной литературе [Колчин, Битвинскас, 1972, с. 88–89; Битвинскас, 1974, с. 62–78; Колчин, Черных Н.Б., 1977, с. 19–22]. Выбор данной методики был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, серии образцов древесины с большинства археологических памятников, о которых речь пойдет ниже, стали поступать в лабораторию еще до появления более современных, с точки зрения математических методов, подходов и компьютерных программ, использующихся сейчас при дендроклиматических исследованиях (см., напр.: [Ваганов, Шиятов, Мазепа, 1996, с. 34–50]). Во-вторых, на определенных этапах пост- роения дендрошкал абсолютная датировка новых материалов осуществлялась путем перекрестного датирования по дендрошкале Великого Новгорода, которая создавалась с помощью указанной методики. Кроме того, все дендрошкалы строились по древесине сосны и ели, т.к. в выборках образцов с исследованных памятников она составляет 97–98 % [Черных Н.Б., 1996, с. 33]. Такие методические подходы, возможно, не всегда могут быть использованы для более сложных дендроклиматических исследований, как правило требующих жесткого разделения изучаемого материала по древесным породам и подробного анализа условий произрастания деревьев в различных, часто далеко удаленных друг от друга географических пунктах. Однако для абсолютного датирования древесины с археологических памятников данный метод представляется достаточно надежным и наиболее простым [Там же, с. 27; Тарабардина, 2007, с. 20].

Дендрохронологические шкалы

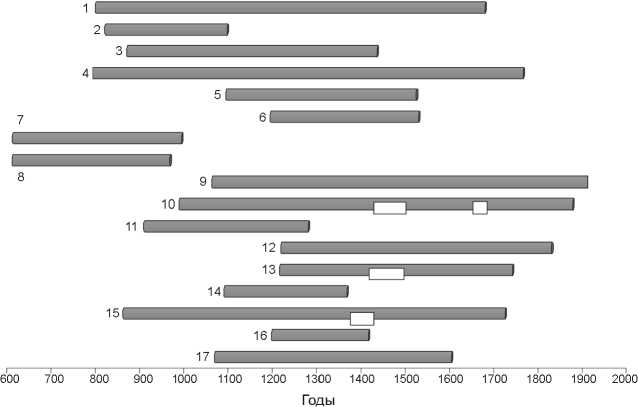

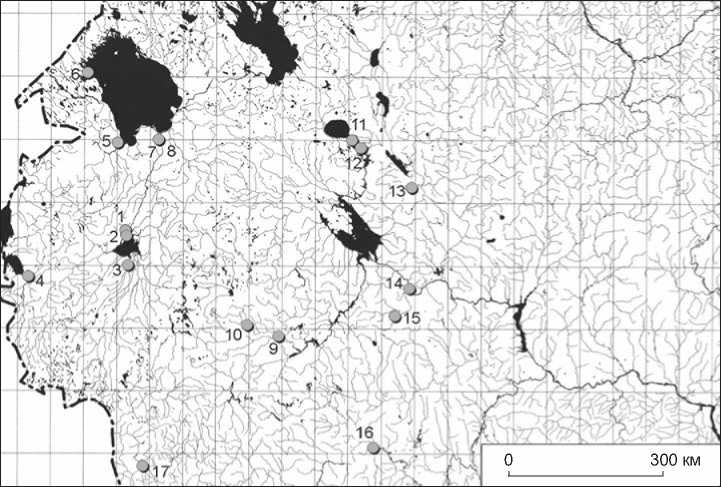

К настоящему времени составлены дендрохронологические шкалы 17 археологических памятников – русских средневековых городов (см. таблицу , рис. 1, 2). Для удобства изложения мы будем придерживаться

Дендрохронологические шкалы археологических памятников европейской части России

|

№ п/п |

Памятник |

Административный адрес |

Кол-во датированных образцов |

Абсолютная дендрошкала, годы |

|

1 |

Новгород Великий |

Новгородская обл., г. Новгород |

7277 |

800–1680 |

|

2 |

Рюриково (Новгородское) городище |

» » |

52 |

822–1099 |

|

3 |

Старая Русса |

» г. Старая Русса |

281 |

871–1436 |

|

4 |

Псков |

Псковская обл., г. Псков |

1990 |

788–1767 |

|

5 |

Орешек |

Ленинградская обл., г. Петрокрепость |

113 |

1096–1525 |

|

6 |

Корела |

» г. Приозерск |

35 |

1195–1530 |

|

7 |

Старая Ладога |

» г. Старая Ладога |

176 |

613–995 |

|

8 |

Староладожское (Земляное) городище |

» » |

313 |

612–969 |

|

9 |

Тверь |

Тверская обл., г. Тверь |

504 |

1064–1914 |

|

10 |

Торжок |

» г. Торжок |

373 |

990–1398, 1571–1618, 1648–1879 |

|

11 |

Белоозеро |

Вологодская обл., с. Корхинские пески |

156 |

910–1282 |

|

12 |

Кирилло-Белозерский монастырь |

» г. Кириллов |

206 |

1220–1831 |

|

13 |

Вологда |

» г. Вологда |

90 |

1217–1391, 1463–1742 |

|

14 |

Ярославль |

Ярославская обл., г. Ярославль |

50 |

1091–1368 |

|

15 |

Ростов Великий |

» г. Ростов |

210 |

863–1348, 1397–1726 |

|

16 |

Коломна |

Московская обл., г. Коломна |

64 |

1199–1417 |

|

17 |

Смоленск |

Смоленская обл., г. Смоленск |

318 |

1070–1605 |

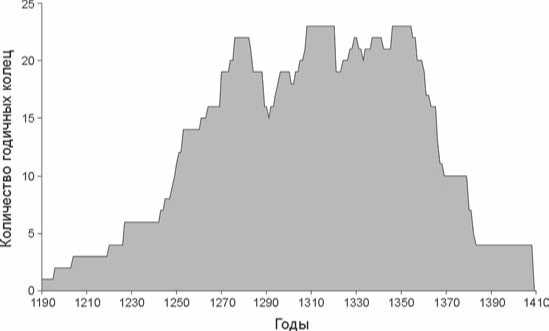

Рис 1. Протяженность абсолютных дендрохронологических шкал археологических памятников европейской части России.

1–17 – см. таблицу .

Рис. 2. Расположение археологических памятников. 1–17 – см. таблицу .

системы группировки исследованных археологических памятников, которая была предложена Н.Б. Черных [1972, с. 96; 1996].

Западная группа археологических памятников

В этой группе существенно пополнились материалы Твери и Торжка. Благодаря активным археологичес- ким исследованиям в 1990-х гг. была значительно увеличена выборка изученных образцов, что позволило сформировать дендрохронологические шкалы.

Тверь. Начало дендрохронологическим исследованиям материалов из раскопок средневековой Твери было положено работами Н.В. Жилиной, которая в 1979–1984 гг. обработала значительную партию спилов, собранных ею на трех раскопах, заложенных в мысовой и центральной частях Тверского кремля [Жилина, 1987; Черных Н.Б., Жилина, 1997]. В 1990-х гг.

тверская дендроколлекция значительно пополнилась благодаря обширным раскопкам В.А. Лапшина и сотрудников Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра под руководством А.Н. Хохлова. Базовой выборкой, составившей своего рода костяк средневековой дендрошкалы для Твери, явились материалы раскопа 11 в Тверском кремле [Лапшин, 2001; Черных Н.Б., Карпухин, 2001б]. Работы Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра позволили не только пополнить коллекцию образцов, но и существенно расширить «географию» исследованных участков города, охватив кроме территории кремля еще и посады [Черных Н.Б., Карпухин, 2001в]. За счет более поздних сооружений удалось значительно раздвинуть хронологические рамки исследованной дендроколлекции, что с привлечением материалов архитектурных памятников Тверского региона дало возможность продлить шкалу до 1914 г. [Черных Н.Б., Карпухин, 2004]. В настоящее время

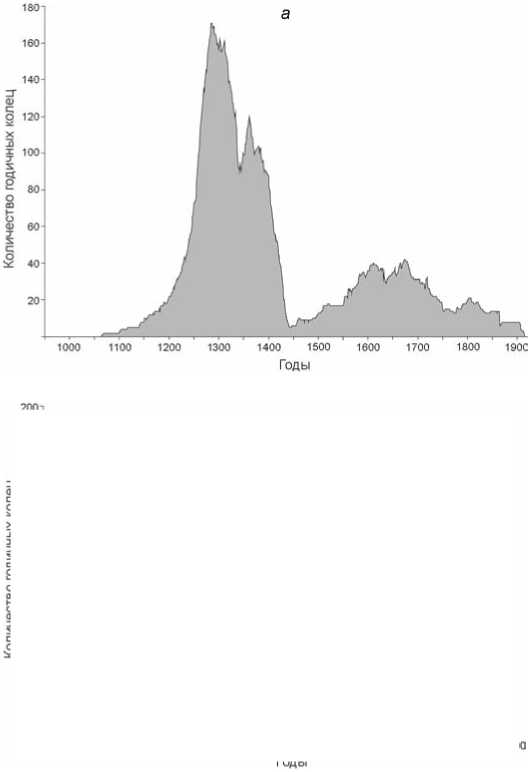

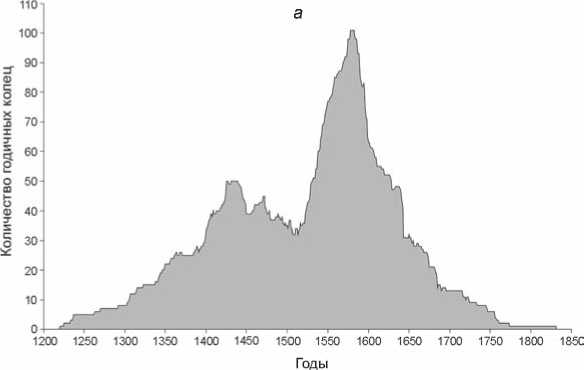

Рис. 3. Количественное распределение годичных колец дендрошкал Твери ( а ) и Торжка ( б ) по годам.

она имеет протяженность в 850 лет (1064–1914 гг.). Наиболее разработанными ее частями представляются интервалы XIII – первой трети XV в. и второй половины XVI – первой половины XVIII в. (рис. 3).

Торжок. Первые опыты дендрохронологического анализа материалов из Торжка предпринимались во второй половине 1980-х гг. [Черных Н.Б., 1996, с. 144–149] в связи с раскопками на Нижнем городище, осуществлявшимися экспедицией Калининского (ныне Тверского) университета [Малыгин, 1983, 1987]. Значительное увеличение дендроколлекции произошло в процессе археологических исследований 1999–2001 гг., проводившихся в Затверецкой части Торжка, напротив Новоторжского кремля, на левом берегу р. Тверцы Новоторжской археологической экспедицией Всероссийского историко-этнографического музея, преобразованной в 2000 г. в отряд Новгородской археологической экспедиции [Кильдюшевский и др., 2001; Дубровин и др., 2001; Дубровин, Малыгин, Сарафанова, 2002]. Результаты дендроанализа новых образцов позволили наметить для хронологического отрезка 1150–1250-х гг. три основных периода строительной активности на участке посада Торжка, вскрытом четырьмя Воздвиженскими раскопами: вторая половина 1180-х – середина 1190-х гг., 1220-е – первая половина 1230-х, рубеж 1240–1250-х – первая половина 1250-х гг. [Черных Н.Б., Карпухин, 2001а]. По всем этим материалам удалось составить дендрохронологическую шкалу, рабочей частью которой (обеспеченной образцами в достаточном для надежного датирования количестве), по-видимому, можно считать отрезок последней четверти XI – первой половины XIV в. (рис. 3). Небольшое число спилов с конструкций поздних фундаментов и дренажных систем из верхних горизонтов Воздвиженских раскопов позволило проследить динамику погодичного прироста древесины на отрезках 1571–1618 и 1648–1879 гг. Абсолютное датирование этих образцов осуществлялось по дендроматериалам из Твери. Однако соединить указанные интервалы между собой и с раннесредневековым отрезком дендрошкалы не представилось возможным.

Северная группа археологических памятников

В данной группе также произошли существенные изменения. В первую очередь, это касается материалов из Кирилло-Белозерского монастыря (ныне г. Кириллов Вологодской обл.). Кроме того, были начаты работы по разработке дендрохронологической шкалы для г. Вологды.

Кирилло-Белозерский монастырь. Работы по дендрохронологическому изучение деревянных деталей из каменных сооружений Кирилло-Белозерского монастыря проводились в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН еще в начале 1970-х гг. Образцы были взяты со свай фундамента при проведении широкомасштабных работ по укреплению оборонительных стен и башен, выходящих на берег Сиверского озера, а также Больших Больничных палат, Поварни и Летнего братского погреба, выявленного при раскопках здания Оружейной палаты (раскопки С.С. Подъяпольско-го 1967–1969 гг. и А.Н. Кирпичникова 1971–1972 гг.). Уже тогда, при относительно небольшом объеме исследованного материала, происходящего из построек «Старого города», удалось не только определить «порубочные даты» для 43 бревен, но и установить время возведения некоторых построек [Черных Н.Б., 1982].

На протяжении 1980-х гг. в рамках обширной программы по дендрохронологическим исследованиям архитектурных памятников XV–XX вв. северных регионов России сотрудником Всесоюзного ями 2004 г. НПЦ «Древности Севера» под руководством И.В. Папина [Суворов, Папин, Мокрушин, 2005, с. 70]. Особенно удачной следует признать коллекцию образцов, взятых со свай фундамента церкви Вознесения конца XVII – начала XVIII в., полностью разобранной в 1920-х гг. Абсолютные даты годичных колец этих образцов были получены Н.Б. Черных путем перекрестного датирования по материалам «Хлебного домика» Кирилло-Белозерского монастыря [Черных Н.Б., Карпухин, 2006б, с. 155]. К тому же хронологическому периоду относится и древесина двух ярусов мостовой, вскрытых в ходе раскопок 2006 г. под руководством А.М. Иванищева [Карпухин, Соловьева, 2009]. На базе этих материалов удалось составить дендрохронологическую шкалу, охватывающую 1463–1742 гг. Ее рабочей частью, по-видимому, можно считать отрезок XVII – первой четверти XVIII в. (рис. 4).

Небольшая серия спилов с настила мостовой, относящаяся к XIV в. (раскоп по ул. Бурмагиных), позволила проследить динамику погодичного прироста специализированного реставрационного производственного объединения «Со-юзреставрация» Н.Ф. Сергеевой проводились сборы дендрообразцов из других архитектурных построек Кирилло-Белозерского монастыря. Позднее архив, содержащий результаты измерений более 100 образцов, был передан на хранение в лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН и оказался доступен для дальнейшего изучения.

Дендроколлекция существенно пополнилась в результате археологических раскопок на территории Кирилло-Белозерского монастыря, регулярно проводившихся с 1995 г. сотрудниками НПЦ «Древности Севера» (г. Вологда) под руководством И.В. Папина и А.В. Суворова [Васильев, Папин, Суворов, 1996; Папин, Суворов, Мокрушин, 2004].

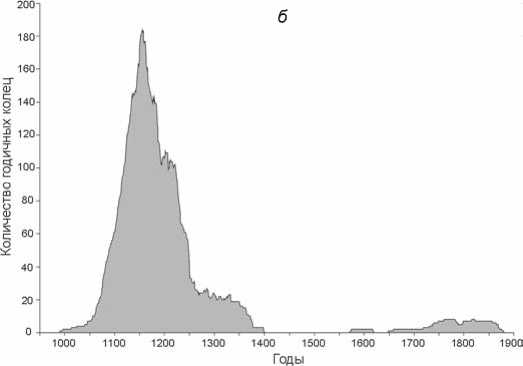

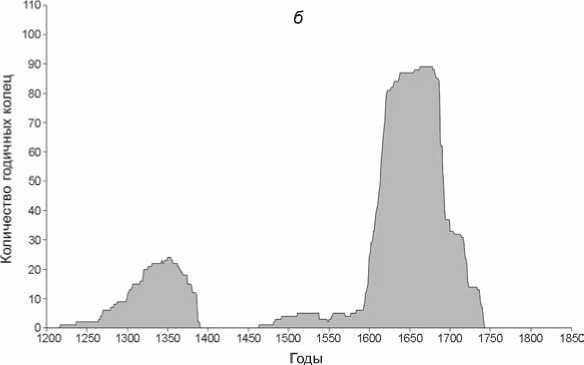

Таким образом, к настоящему моменту имеются 206 датированных образцов из различных архитектурных строений и культурного слоя на территории Кирилло-Белозерского монастыря [Черных Н.Б., Карпухин, 2005; 2006а, б; 2008]. Построенная на их базе дендрохронологическая шкала охватывает период с 1220 по 1831 г. Ее рабочей частью можно считать отрезок второй половины XIV – третьей четверти XVII в. (рис. 4).

Вологда. Первые поступления дендроматериалов из культурного слоя г. Вологды связаны с археологическими исследовани-

Рис. 4. Количественное распределение годичных колец дендрошкал Кирилло-Белозерского монастыря ( а ) и Вологды ( б ) по годам.

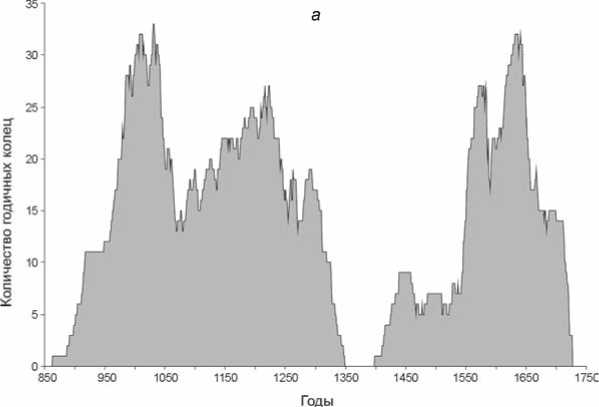

Рис. 5. Количественное распределение годичных колец дендрошкал Ростова Великого ( а ) и Ярославля ( б ) по годам.

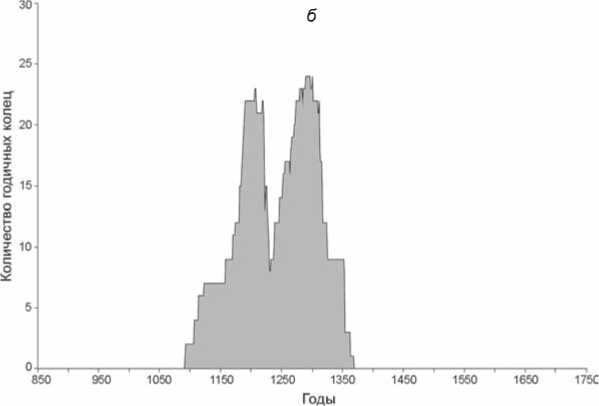

Рис. 6. Количественное распределение годичных колец дендрошкалы Коломны по годам.

древесины XIII–XIV вв. Абсолютные даты были получены путем перекрестного датирования по материалам Кирилло-Белозерского монастыря. Однако на данном этапе исследований рассматривать этот отрезок дендрошкалы как эталонный нельзя из-за небольшого количества образцов (рис. 4).

Центральная группа археологических памятников

Выделение этой группы стало возможным лишь благодаря работам последних лет. Хотя с ряда памятников, которые могли ее составить, образцы древесины начали по ступать в лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН довольно давно [Черных Н.Б., 1996, с. 4, 198], недостаточная репрезентативность выборок не позволяла построить дендрохронологические шкалы. В настоящее время можно говорить о дендрошкалах Ростова Великого, Ярославля и Коломны.

Ростов Великий. Появление образцов древесины из культурного слоя Ро стова связано с археологическими исследованиями, развернувшимися на территории Ростовского кремля под руководством А.Е. Леонтьева с 1980-х гг. Тогда же получены и первые дендрохронологические результаты [Черных Н.Б., Леонтьев, Самойлович, 1996]. Значительное пополнение коллекции произошло в ходе многолетних раскопок на территории т.н. Конюшенного двора, располагавшегося недалеко от западных ворот Ростовского кремля, и охранных исследований на ул. К. Маркса [Самойлович, Асташова, Комаров, Леонтьев, 2002; Самойлович, Асташова, Кашкин и др., 2003, 2004; Самойлович, Леонтьев, Кашкин и др., 2005; Самойлович, Асташова, Кашкин, Леонтьев, 2007]. Все эти материалы позволили составить дендрохронологическую шкалу с 863 по 1348 г. и с 1397 по 1726 г. Ее рабочими отрезками, по-видимому, следует считать интервалы второй четверти X – первой четверти XIV в. и второй половины XVI – начала XVIII в. (рис. 5).

Ярославль. Первые серии образцов древесины из культурного слоя были получены при археологических исследованиях В.В. Праздникова в древнейшей части средневекового города на территории т.н. Стрелки [1994]. В настоящее время эта дендроколлекция несколько пополнилась материалами из раскопа 2007 г. в «Рубленом городе» (А.В . Энговатова), что позволило проследить динамику погодичного прироста древесины с 1091 по 1368 г. Наиболее «разработанным» на данном этапе является отрезок второй четверти XII – первой половины XIV в. (рис. 5). Надеемся, что предстоящие археологические работы позволят подтвердить достоверность уже имеющихся результатов и расширить хронологические рамки дендрохронологической шкалы.

Коломна. Образцы древесины коломенских средневековых сооружений из культурного слоя, изучавшиеся в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН, были собраны в процессе исследований, проводившихся Археологической службой г. Коломны. Все они происходят из раскопов на территории, ограниченной деревоземляными укреплениями раннемосковского периода XIV–XV вв., которые предшествовали стенам кирпичного кремля 1525– 1531 гг. [Мазуров, 2000]. Исследованная дендроколлекция включала 100 образцов строительного дерева из четырех раскопов: у церкви Воздвижения Креста Господня 1990 г. [Мазуров, 2001, с. 278], по ул. Лажечникова (д. 3) 1997 г. [Мазуров, 1999] и двух по ул. Лазарева (д. 19) 2001–2002 гг. [Мазуров, Алексеев, Жданов, 2002]. На базе этой выборки удалось составить дендрохронологическую шкалу с 1199 по 1417 г. Ее рабочей частью является отрезок последней четверти XIII – третьей четверти XIV в. (рис. 6).

Заключение

За последние годы благодаря значительному увеличению количества исследованных образцов археологической древесины расширены хронологические рамки имевшихся дендрошкал, а также созданы новые. К настоящему времени составлены дендрохронологические шкалы для 17 русских средневековых городов. По количеству датированных образцов и хронологическому охвату среди них, бесспорно, выделяются три – Великого Новгорода, Пскова и Твери. Среди материалов, продолжающих поступать в лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН для дендрохронологического датирования, особенно перспективными, с точки зрения расширения хронологических рамок уже имеющихся дендрошкал и создания новых, на данном этапе исследований представляются дендроколлекции, полученные за последние годы в ходе раскопок в Вологде, Кирилло-Белозерском монастыре, Ярославле, Московском Кремле.