Адам Олеарий (1599-1671) и Волга XVII века

Автор: Розенберг Г.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье дана краткая биография немецкого естествоиспытателя, путешественника, секретаря I-го и II-го Голштинского посольств герцога Фридриха III в Россию и Персию Адама Олеария. Дана краткая характеристика его монографии «Описание путешествия в Московию» (1647 г.), в которой автор излагает свои наблюдения о России (особо выделены разделы, касающиеся реки Волга).

Московия, персия, посольство, география, история, обычаи, нравы

Короткий адрес: https://sciup.org/148330153

IDR: 148330153 | УДК: 913.1/913.8 | DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-4-170-200

Текст научной статьи Адам Олеарий (1599-1671) и Волга XVII века

425 ЛЕТ . Ю БИЛЕЙ ( ВВЕДЕНИЕ )

Портрет Адама Олеария, библиотекаря при дворе в Готторпе (1669).

Работа голландского художника Ю. Овенса (Jürgen Ovens; 1623–1678).

Холст, масло, 62х50,5 см.

Portrait of Adam Olearius, Librarian at the Court in Gottorp (1669).

Work by the Dutch artist Jürgen Ovens (1623–1678).

Canvas, oil, 62x50.5 cm.

24 сентября 1599 г. в немецком городке Ашерслебен (Aschersleben; земля Саксония-Анхальт) родился историк, этнограф, лингвист, естествоиспытатель и путешественник Адам Олеарий (Адам Ольшлегель [Эльшлегер, Ölschläger], латинский вариант – Adam Olearius).

Адам Олеарий происходил из небогатой семьи портных (Barsov, 1870: I; Russian…, 1902: 209–211). После ранней смерти отца он остался на попечении матери и старших сестер, рос в нужде и бедности, однако закончил знаменитый в то время Лейпцигский университет (деньги на учебу дал его учитель и покровитель (Karpeev, 2000: 12)). В нем он изучал литературу, философию, математику, астрономию и географию, и вскоре (в 1627 г.) защитил диссертацию магистра философии, а впоследствии (1632 г.) стал асессором философского факультета. Он был избран членом научного общества «Klein Fürs-ten-Kollegium – Малая княжеская коллегия». Именно тогда, по обычаю ученых того времени, он переделал свою немецкую фамилию на латинский лад и под именем Olearius стал известен в научных кругах.

В связи с событиями Тридцатилетней войны Олеарий был вынужден покинуть Лейпциг и оказался при дворе герцога Фридриха III 1 . В 1633 г. герцог решил снарядить посольство в Русское государство и Персию для установления торговых отношений (для купли-продажи шелка; для реализации этого плана герцог пытался договориться с русским царем Михаилом Федоровичем и персидским шахом Сефи I о праве прохода и выгодных условиях для голштинских купцов). Олеарий был рекомендован на должность секретаря посольства как человек ученый и имевший способности к языкам (есть сведения о том, что он изучал русский язык и сочинения о Русском государстве еще до прибытия в Москву; владел арабским и персидским языками).

За время посольств 1633 и 1636 гг. Олеарий суммарно провел в Москве около 7 месяцев, благодаря чему имел возможность познакомиться с царем, его придворными, представителями церкви, другими жителями города. Последний раз он был в России в 1643 г. Вернувшись из путешествий, он женился и поселился в резиденции Фридриха III (в замке Готторп), став советником герцога, придворным библиотекарем и математиком, и посвятив свою жизнь научным изысканиям. Он дал описание своих путешествий [Olea-rius, 1647], стал конструктором и куратором создания (1654-1664 гг. Готторпского глобу-са 2 ), перевел поэму Саади «Гюлистан» (под заглавием «Persianisches Rosenthal» [1654]), составил арабо-персидско-турецкий словарь (остался в рукописи), участвовал в экспедиции в Гренландию (1654 г.). В 1651 г. был избран в члены ученого общества «Die Fruchtbringende Gesellschaft» (Плодоносное общество) в Веймаре, и участвовал в нем под именем «Vielbeuсheten» (знаменитый). Умер Адам Олеарий в 1671 г.

Посольство, в котором Олеарий принимал участие, описано им подробно, день за днём; это описание представляет собой одно из замечательнейших литературных явлений XVII в. и благодаря своей точности, является и одним из важнейших источников для изучения истории России того времени.

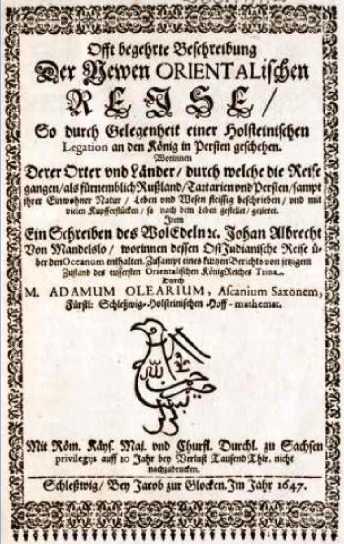

«Описание путешествия в Московию»

Теперь несколько слов о главной работе А. Олеария – «Описание путешествия в Московию» (Olearius, 1647, 2003). Оригинальное издание 1647 г. имело название «Описание нового Восточного путешествия, произошедшего по случаю голштинской миссии к королю Персии: тех мест и стран, через которые проходило путешествие, таких как Россия, Тартария и Персия»; издания после 1654 г. дополнены главами об восшествии на престол царя Алексея Михайловича.

Титульный лист издания 1647 г.

Title page of the 1647 edition.

Фронтиспис издания 1647 г.Frontispiece of the 1647 edition.

Книга переиздавалась на нескольких языках: четыре издания на немецком языке (1647, 1656, 1663 и 1696 гг.), голландском (1651), французском (1656 и 1719), итальянском (1658), английском (1662), русском языке – «Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах» (перевод П.П. Барсова) (Barsov, 1870) и «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» (переводчик А.М. Ловягин 3 , 1906 г.).

Фридрих III (династия Шлезвиг-Гольштейн-Готторпские Ольденбургского дома) имел амбициозные планы по развитию морской торговли, но попытался проложить торговый путь в Персию, не требующий огибать морем Африку. С этой целью 6 ноября 1633 г. из Гамбурга в Москву отправилась экспедиция, которую возглавили торговый агент Отто Брюггеманн (Otto Brüggemann; 1600–1640) и советник герцога Филипп Крузиус (Philipp Crusius von Krusenstiern, 1597 или 1598–1676)4, секретарём экспедиции как раз и стал Адам Олеарий. Отметим, что посольство не выполнило свою настоящую миссию, но получило разрешение пройти по территории России (по Волге и Каспию) в Исфахан (столицу Сефевидской Персии); тем не менее подготовка очередной экспедиции к персид- скому двору началась сразу после ее возвращения в Готторф (6 апреля 1635 г.). И уже 22 октября 1635 г. «стартовала» вторая экспедиция (завершилась 1 августа 1639 г.), которая стоила громадных издержек, но главной цели своей – завести торговые сношения с Персией через Россию – оно не достигло.

Как уже отмечалось, А. Олеарий подробно, день за днём, описал эти путешествия, оставив нам высококачественный источник для изучения природы и истории России того времени. По структуре монография (Olearius, 1906) состоит из 6 книг, поделенных в сумме на 104 главы, а также включает в себя авторские иллюстрации. Книга IV (главы 66–77) посвящена исключительно описанию России, ее географии, городов, населения и пр. Эти тексты доступны современному отечественному читателю (Olearius, 2003), что позволяет нам дать лишь некоторые комментарии, выбрав небольшую часть описания его путешествий, – по центральной части реки Волга.

Волга в XVII веке

Посмотрим на книгу А. Олеария сквозь «экологические очки» 5 . Но сперва замечательная цитата из самого начала Книги IV, которая прекрасно описывает широту и гостеприимство русской души (Olearius, 1906: 351–352): «Вернемся опять къ нашей поѣздкѣ въ Персію.<…> Едва мы немного отъѣхали отъ берега ( по реке Москва. – Г.Р. ), подошелъ сюда молодого князя гофмейстеръ Борисъ Ивановичъ Морозовъ, доставившій разныхъ дорогихъ напитковъ п имѣвшій при себѣ трубачей своихъ. Онъ попросилъ пословъ немного пристать, чтобы онъ могъ на прощанье угостить ихъ. <…> Послѣ атого въ особой маленькой лодкѣ онъ довольно долго ѣхалъ рядомъ съ нами, велѣлъ своимъ трубачамъ весело играть, а наши имъ отвѣчали. Черезъ нѣкоторое время онъ даже пересѣлъ въ нашу лодку и пилъ съ нашпми дворянами вплоть до утра, послѣ чего онъ, со слезами на гла-захъ, полный любви и вина, простился съ нами».

А теперь – о волжской природе глазами Олеария 6 . «В трех верстах за Коломною река Москва впадает в Оку, широкую и глубокую реку, идущую с юга. <…> За местом слияния этих вод, страна по обе стороны реки становится весьма плодородной, покрытой растительностью и обитаемой, так что нас весьма обрадовал вид этих веселых местностей. В данном месте такое количество дубов, какого мы нигде во всей России не видели» (Olearius, 1906: 353).

«Мы проехали мимо местечка Рязань <…> когда в 1568 г. вторглись крымские татары и, избивая и поджигая, все опустошили, погиб и этот город. Так как, однако, эта провинция, <…> раньше была княжеством и, кроме того, будучи чрезвычайно плодородна, по хлебопашеству, скотоводству и дичи превосходит все соседние провинции, то царь, по опустошении её, велел отовсюду собрать большое количество народу, всю страну вновь обработать и привести в прежний порядок» (Olearius, 1906: 353).

«10 сего месяца (июль. – Г.Р.) мы проехали мимо местечка Павлово, принадлежащего знатному боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому7; наряду со многими неболь- шими деревнями проехали мы и мимо двух речек, из которых одна, Ворсма-река (Киш-ма, Нижегородская область. – Г.Р.), течет справа, а другая в 8 верстах от первой слева и называется Клязьмой; она течет от Владимира. Здесь местность по правую руку начинает возвышаться и получается очень высокий берег, который, почти на одинаковой высоте, тянется на протяжении 100 немецких миль по Волге и снизу имеет вид как бы "montes contigui", т. е. "примыкающих друг к другу гор". Однако сверху это ровная плоская местность, без леса, удобная для земледелия и простирающаяся, как говорят, в виде такой равнины, более чем на 100 верст в сторону суши. Простирается эта местность более к юго-востоку. Страна же налево от берега, направляющаяся к северо-западу, повсюду низменна, лесиста, дика и мало населена. Кое-где на высоком берегу мы, по время величайшей жары, застали еще снег и лед» (Olearius, 1906: 356).

Нижний Новгород «построен великим князем Василием и населен тем народом, который он взял во многолюдном городе Великом Новгороде; поэтому он и получил название Нижнего Новгорода. <…> Под городом Ока соединяется с знаменитою рекой Волгой, называемою у древних писателей Rha. Обе реки, по соединении своем, имеют ширину в 4600 футов; при путешествии в Персию и обратно я дважды через лед измерил это расстояние. <…> Провизия в Нижнем была весьма дешева: молодая курица, а также 16 яиц стоили 1 копейку или в мейсенской монете 6 пфеннигов, овца – 12, 16, 18 копеек» (Olearius, 1906: 357–358).

«Так как эта река (Волга. – Г.Р.), по моему заключению, одна из величайших, длиннейших и важнейших в мире, то я прилежно наблюдал ее, и при помощи опытного голландского моряка Корнелия Клаус(ен)а и некоторых русских лоцманов не только по компасу определил и нанес на план ее течение, изгибы, углы и берега, но также и глубокий фарватер на ней, мели, острова и местности от мили до мили и даже от версты до версты. Так как в первом издании я обещал, что со временем сообщу настоящую карту этой реки, то я ее теперь и изготовил и прилагаю здесь изображение реки со всем тем, что имеется на берегах ее.

Река Волга берет свое начало (как упоминает о том Герберштейн 8 ) в области Ржевской, где имеется лес, называемый Волконским. В этом лесу есть озеро, из которого вытекает река, протекающая через 2 приблизительно мили, затем через озеро Волго; дающее этой реке свое название. До соединения своего перед Нижним Новгородом с Окою, река эта протекает мимо многих выдающихся городов: Твери (упоминаемой выше), Кашина, Холопьего [городка], Углича, Ярославля, Костромы, Галича и т. д. Так как я этих мест не проходил, то я этой части течения Волги и не буду описывать, а начну только с соединения у Нижнего Новгорода Оки с Волгой» (Olearius, 1906: 359–360).

Глава 3 (68) Книги IV называется «От Нижнего до Васильсурска». С 30 июля по 6 августа, периодически садясь на мели, экспедиция дошла до Васильсурска9 в 120 верстах (около 130 км) от Н. Новгорода. В следующей главе рассказывается о черемисах (марийцах; «это вѣроломный, разбойничій и чародѣйствующій народъ», <…> эта нація частью языческой, частью магометанской вѣры») (Olearius, 1906: 364). И далее: «Хотя они не верят в существование ада, все-таки, по их мнению, существуют черти, которых они называют духами-мучителями; они полагают, что эти черти при жизни могут мучить людей и доставлять им другие неприятности; поэтому они и стараются умило- стивить их жертвами. Говорят, что в казанской области, к югу от Казани миль на 40, в болотистой местности имеется река, именуемая у них Немдою. Сюда они направляются со своими паломничествами и жертвами. <…> Они полагают, что черт имеет резиденцию свою там или, точнее, у реки Шокшем10, лежащей в 10 верстах от Немды» (Olearius, 1906: 365).

Вид на реку Шукшан в Новом Торъяле (п. г. т. в Республике Марий Эл).

View of the Shukshan River in New Toryal (an urban settlement in the Republic of Mari El).

«12 того же месяца мы попробовали протащить корабль с помощью маленького якоря вокруг изгиба. Якорь, однако, зацепил за дерево, лежавшее на дне, разорвал канат и остался на дне. Говорят, подобные вещи часто происходят на Волге из-за деревьев, которые во время половодья срываются с берегов в реку и лежат в иле на дне. Русские говорят, что в Волге лежат столько якорей, что они ценой с целое княжество» (Olearius, 1906: 369).

-

13 августа, «мы прибыли под город Свияжск, расположенный по левую руку на приятном с виду холме; здесь

имеется кремль с несколькими каменными церквами и монастырями, но окружен город деревянными стенами и башнями. <…> Остававшиеся отсюда до Казани 20 верст мы плыли мимо многих лежащих с правой стороны меловых и белых песчаных гор. К вечеру мы прибыли к городу Казани, где стали на якоре» (Olearius, 1906: 369).

«Город Казань лежит на левом берегу Волги, в 7 верстах от берега, в ровной местности; на небольшом холме; вокруг города протекает река Казанка, от которой и город и вся область получили свое название. <…> Великий князь отрядил в кремль не только воеводу, но назначил в город еще особого наместника, которые должны были управлять жителями и править суд. Город населяют русские и татары, в кремле же живут одни лишь русские, и ни один татарин, под страхом смертной казни, не смеет показаться там» (Olearius, 1906: 369–370).

Исторический город (село) Свияжск 11 (основан в 1555 г.), Татарстан.

Historical town (village) of Sviyazhsk (founded in 1555), Tatarstan.

«17 того же месяца мы застряли на весьма большой очень известной главной мели ( после Казани. – Г.Р. ). <…> Вокруг этой местности, а больше уже нигде, мы видели очень много вязов; они росли очень высоко и красиво спускались до самого берега. В этот день мы на берегу, по правую сторону, нашли много льду, которым могли освежить наши напитки. К вечеру мы подошли к большой реке Каме, [ее устье] находится в 60 верстах от Казани. Она течет с СВ, как говорят, беря начало в области Пермь, и впадает с левой стороны в Волгу. Это широкая река, почти такая же, как В е зер [Weser] в Германии, и вода в ней бурая» (с. 375). Что касается сравнения рек Камы и Везер, то это я интерпретирую как «манию величия». Река Везер – длина 724 км, площадь бассейна – почти 48 тыс. км2, годовой расход в нижнем течении – около 300 м3/сек; река Кама – длина 1805 км (больше в 2,5 раза), площадь бассейна – 507 тыс. км2 (больше в 10,5 раз), расход воды – 4100 м3/сек (больше в 13,5 раз). Кама – седьмая река Европы (впереди только Волга, Дунай, Урал, Днепр, Дон и Печора). Вот так…

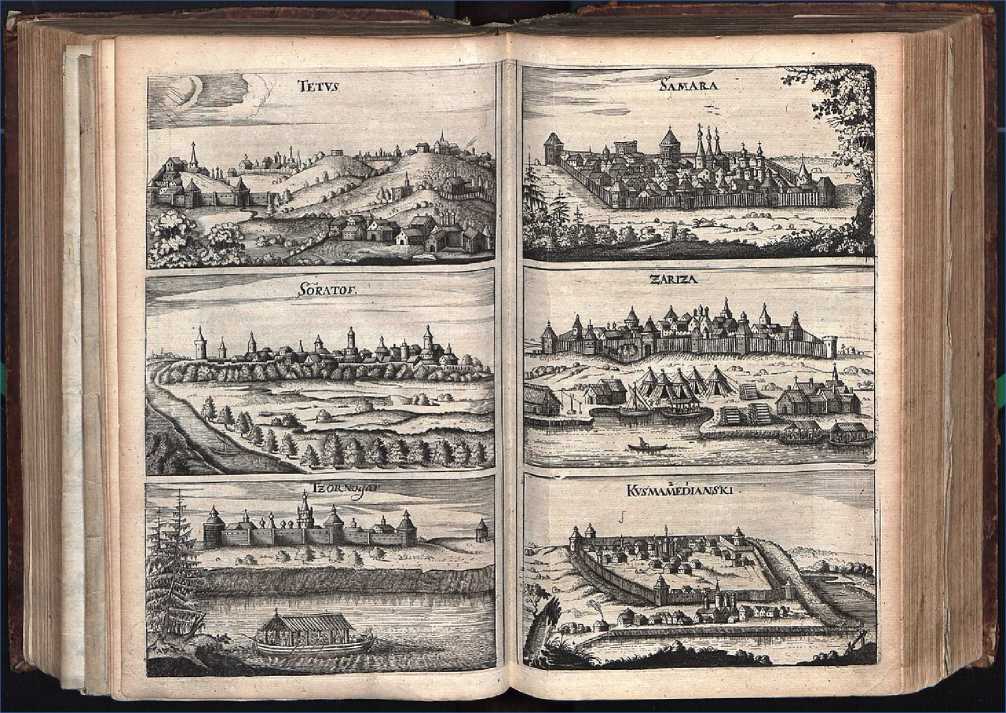

«18-го с. м. шли мы на парусах весьма свежо вперед <…> Около полудня мы встретили город Тетюши, лежащий в 120-тп верстах от Казани, высоко на горе по склону ее; он состоит из разбросанных домов и церквей, весь построен из дерева и, вместо стены, окружен частоколом. Начиная от этого места вплоть до конца Волги уже не видно ни одной деревни» (с. 375). Далее Олеарий описывает малую р. Утка (Ульяновская область и Татарстан; левый приток Волги, длина – 50 км), Унеровскую гору (Ундоры) ( Dubman , 2012b: 194-203), Ботемский остров («длиною в 3 версты») (Olearius, 1906: 377), реку Ботьма, селение Поливной Враг (последние три объекта исчезли при заполнении Куйбышевского водохранилища в 1955 г.; правда, сегодня уже в пределах г. Ульяновск есть поселок Поливно, который, по свидетельству Википедии и некоторых специалистов-краеведов, можно считать «продолжателем» Поливного Врага).

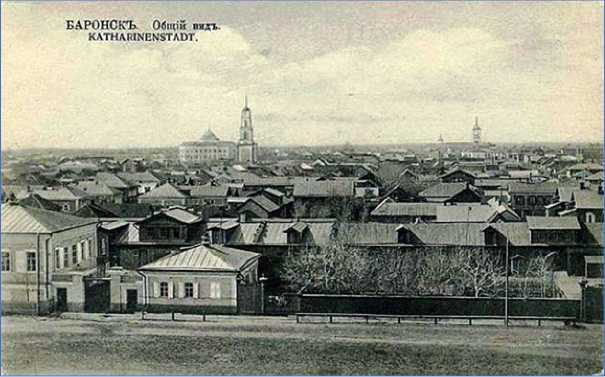

Виды городов [Олеарий, 1906, с. 367] Types of cities [Oleariy, 1906, p. 367]: Тетюши Tetyushi. Самара Samara.

Саратов Saratov. Царицын Tsaritsyn.

Черный Яр Cherny Yar. Козьмодемьянск Kozmodemyansk.

Тетюши (город в республике Татарстан); Царицын (Сталинград, Волгоград), Черный Яр (село на севере Астраханской обл.), Козьмодемьянск (город в республике Марий Эл).

Tetyushi (city in the Republic of Tatarstan); Tsaritsyn (Stalingrad, Volgograd), Cherny Yar (village in the north of the Astrakhan region), Kozmodemyansk (city in the

Republic of Mari El).

Интересен и такой эпизод, который описывает Олеарий: «21 того же месяца мы оставили по правую сторону от нас два веселых места, на которых будто бы раньше находились города; наиболее дальний из них называется Симбирская гора» ( правда, г. Симбирска Олеарий не мог видеть, так как он был заложен лишь в 1648 г. – Г.Р .) и ближе (по движению), гора Арбухим, стоящая «по правую сторону реки. Эта гора получила свое название от города, находившегося здесь» (Olearius, 1906: 378). На горе Арбуга, по словам Олеария, между двумя холмами располагался большой камень длиной 10 локтей (локоть – 38–46 см), т. е. – около 4 м, но несколько более низкий. На одной стороне его были высечены слова: «Буде ты мя подымеши, добро тобе будет» . Далее опять цитата из Олеария: «Когда однажды русский струг на этом месте, из-за противного ветра, должен был стать на якорь, 50 человек, полагая найти здесь большой клад, принялись за камень, с большим трудом подкопали его, перевернули, но ничего не нашли, кроме надписи, высеченной на нижней стороне камня: "Чего ищеши? Ничего не положено!" ». Если данная история соответствует действительности, то это хороший пример «очень тяжеловесного» юмора наших предков…

Где-то здесь

Гора Арбуга (Ульяновская область). Mount Arbuga (Ulyanovsk region).

«Вокруг этой местности страна с правой стороны не очень высока и безлесна, но имеет хорошую, тучную почву. Она повсюду поросла толстой длинной травой, но трава эта ни на что не идет и область здесь не заселена. Там и сям видны были знаки и следы стоявших тут некогда городов и деревень, которые все были разрушены во время войн Тамерланом» (Olearius, 1906: 378). А далее экспедиция прошла Соляную гору (Усолье), р. Усу «река или вернее изливающийся из Волги рукав, который затем, в 60 верстах за Самарой, вновь вливается в Волгу; название этого протока – Уса» (это не проток, а приток Волги, р. Уса близко подходит к берегам Волги на юге Самарской Луки, но впадает в нее лишь на севере (Blue Book…, 2007: 25–30)), и далее характеристика этого района (Olearius, 1906: 379: «ради густого темного леса, красиво покрывающего берега с обеих сторон, местность здесь приятна на вид, но в то же время она очень опасна для путешественников, ввиду удобств, какие она представляет для разбоя». «Перед протоком глубина составляла 60 фут. Вскоре за тем следовала Девичья гора, у которой речка, при той же почти глубине, проходит очень узкое место. Гора лежит по правую руку, она очень высока, крута у берега и очень приятна на вид. Она представляет ряд ступеней, вроде как бы скамеек, одну над другою, из красного, желтого и синего песчаника; они похожи точно на старые стены. На ступенях стояли как бы в строгом порядке рассаженные ели (Olearius, 1906: 379) <…> Там, где эта гора кончается, начинаются новые горы, которые на несколько миль провожают реку. Долина между ними называется "Яблочный квас"(Jablaneuquas) 12 , так как там много падает на землю дикорастущих яблок, из которых приготовляют напиток» (Olearius, 1906: 380–381). Яблоневое изобилие этих мест, как считают некоторые краеведы, представляют собой остатки обширных садов, ранее принадлежавших жителям Волжской Булгарии.

Вот завершающие строки сонета П. Флеминга 13 (перевод А.М. Ловягина, 1906) о Девичьей горе (Olearius, 1906: 380):

(в профиль…) (in profile...).

Девичья (Девья) гора (гравюра А. Олеария [c. 380]) Maiden Mountain (engraving by A. Olearius [p. 380]).

Мне страшен вид горы: столь дико и столь властно, Я вижу, вверх она стремится к облакам, Как варвар дерзостный противится богам, С Олимпа на него взирающим бесстрастно.

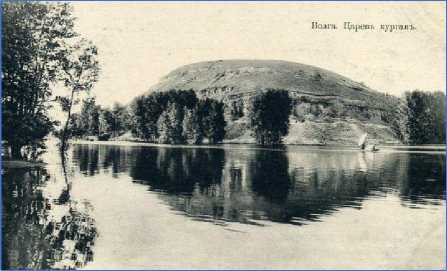

Движемся с Олеарием дальше. «27 того же месяца мы с левой стороны, недалеко от берега, увидели голый песчаный холм, лежащий в плоской равнине. Называли его Царев курган. Нам рассказали, что в нем похоронен татарский государь, по имени Момаон [Мамай?], который с 7 царями из Татарии собирался пойти вверх по Волге и опустошить всю Россию, но помер в этом месте и погребен здесь. Рассказывают, что солдаты его, которых было бесчисленное количество, шлемами и щитами собрали столько земли для погребения, что возникла эта гора. Это известие П[авел] Ф[леминг] изложил в следующих строках с прекрасным заключительным изречением <…> (Olearius, 1906: 381–382):

«Через милю после этой горы ( Царёв курган. – Г.Р. ) на той же стороне, а именно по левую руку, начинается гора Соковская, которая тянется на 15 верст до Самары; она высока, скалиста и одета в густой лес. Посередине горы, приблизительно в 8 верст от города, широкая белая скала образует большое голое место; перед ним по середине Волги мелкий скалистый грунт, которого русские опасаются. Когда мы к полудню приблизились к этому месту, ветер сильно подул нам навстречу, так что нам пришлось бросить якорь и до вечера оставаться на месте. Тем временем две краснопестрые змеи приползли на наш якорь, свисавший до самой воды, обвились вокруг него и поднялись по нему на корабль.

Царёв курган. Фото 1904 г. (фототипия «Шерер, Набгольц и Ко», Москва).

Tsarev Kurgan. Photo from 1904 (phototype “Scherer, Nabgolts and Co.”, Moscow).

Современный вид Царёва кургана, пострадал при строительстве ГЭС (высота уменьшилась со 170 м до 80–90 м). The modern appearance of Tsarev Kurgan was damaged during the construction of the hydroelectric power station (the height decreased from 170 m to 80–90 m).

О суета сует! Так вот каков удел

Столь многих тысяч! Он зачем же так хотел

Все покорить себе, так всех пожрать стремился!

Орда кишела здесь. Теперь тут все молчит.

Не то же ль вообще история гласит:

Забвенье ждет нас всех, как кто бы ни кичился! »

(перевод А.М. Ловягина, 1906 г.).

Когда наши русские гребцы увидели их, они обрадовались и сказали, что змей беспрепятственно следует пустить наверх, охранять и кормить, так как это не злые и вредные, но доброкачественные змеи, принесшие весть, что св. Николай доставит попутный ветер и на некоторое время освободит их, гребцов, от гребли и работы» (Olearius, 1906: 382). «Упомянутые Олеарием змеи – это, как можно заключить из приведенной цитаты (в частности, по описанным особенностям их окраски), водяные ужи Natrix tessellata <…> Брюшная сторона имеет окраску от желтоватой до красной с более или менее прямоугольными черными пятнами; у отдельных экземпляров брюхо черное, желто-красные элементы окраски имеются только на горле» (Bakiev et al., 2009: 4, 38–39).

Водяной уж Natrix tessellata Laurenti, 1768.

Water snake.

28 августа заблаговременно внове собрались мы в путь и до восхода солнца дошли до города Самары, который считается в 350 в. от Казани. Этот город лежит по левую руку, в 2 верстах от берега, построен в виде четырехугольника ( см. выше «Виды городов». – Г.Р. ), имеет небольшое количество каменных церквей и монастырей и получил название от реки Самары, которая в 3 верстах под городом дает рукав (его они называют — Сын-Самары) в Волгу, но главным течением своим вливается в нее лишь 30 верстами ниже»

(Olearius, 1906: 383). Реки Волга, Самара и протока Сын-Самар (Сухая Самарка) – образовывали Самарское урочище [Дуб-ман, 2012а], которое существенно видоизменилось после заполнения Куйбышевского водохранилища.

«За Самарой вправо опять начинаются горы, однако – не той высоты, как раньше. Первая гора тянется на 30 верст до реки Самары, против которой справа также впадает [в Волгу] другая река Аскула. Волга здесь имеет в ширину 3 версты. Далее следует гора Печерская 14 ; она скалиста, покрыта отдельными лесками и простирается вниз по реке на 40 в. В ста верстах от Самары к западу посреди реки лежит остров Батрак 15 , длиной в 3 версты, а в 10 верстах от него другой остров Лопатин, длиной в 5 верст. Здесь с правой стороны впадает река Сызран 16 . За ней мы проехали мимо нескольких небольших островов, лежащих посреди реки, и поздно вечером прибыли к Казацкой горе, у которой остановились. Казацкая гора гола, безо всякого леса и длиной в 60 верст» (Olearius, 1906: 383).

Казацкие (Казачьи, Белые) горы. Cossack (White) Mountains.

Аскульский овраг – один из крупнейших на Самарской Луке (около 25 км); весной по оврагу вниз к Волге катятся талые воды, из-за чего овраг приобретает вид довольно большой и бурной реки.

Askulsky ravine is one of the largest on Samara Luka (about 25 km)

«29 с. м. мы у конца Казацкой горы проехали мимо реки Паньщины17 и, совершив в течение дня 45 в., стали якорем перед островом Сагеринским18 <…> 30 августа рано утром мы пришли к реке Чагре, которая вытекает за предыдущим островом, со стороны штирборта. В 40 в. за ним мы дошли до острова Сосново <…> К полудню мы наткнулись на гору Тихий, образующую вправо большую излучину; издали кажется, будто эта гора совершенно замыкает Волгу. Близ нее повсюду вода мелкая, и находится здесь од- на из главнейших мелей, которую они зовут "Овечьим бродом". В этом месте, как говорят, казаки верхами и пешие переходят через Волгу. Здесь же находится много небольших островов, покрытых лесом и удобных для разбойников» (Olearius, 1906: 384).

Несколько комментариев к этому абзацу. Чагра – типично степная река, уровень которой значительно повышается (особенно в нижнем течении) во время весеннего паводка. В Чагре обитает почти до 30 видов рыб (плотва, густера, краснопёрка, лещ, язь, щука и др.; обитают раки) и осуществлялся нерест видов, заходящих весной и летом из Саратовского водохранилища. Название реки имеет различные корни. Так, финноугорское чагра – «кедровая роща», северно-русское чагра – «мелкий густой лес на сыром месте»; южнорусское чагарник – «плохо растущий кустарник на лугу»; тюркское чагыр ( чагра ?) – «луг, пойма, пастбище»; связь названия реки с одним из этих значений вполне вероятна.

Река Чагра []. Chagra River.

Что касается о. Соснового. В 1695 г. (Азовский поход); царь Пётр сделал в своём путевом журнале такую запись: «Первого июля в девятом часу проехал Соснов-город, а стоит тот город на острову, остров тот тоже слывёт Соснов». Позже, этот остров часто называли Хвалынским (с 1780 г. город Сосновый остров стал называться Хвалынском). До создания Саратовского водохранилища упоминается о. Хвалынский (он же Городской, Сосновый) и воложка Хвалынская (Сосновая) []. Сейчас он залит водами Саратовского водохранилища [Острова Саратовской.., 2021].

Гора Тихий – возможно это гора Таши (309 м) в системе Хвалынских гор; однако если учесть, что река образовывала «вправо большую излучину», то она должна находиться ближе к Балаково. Так, например, гора Маячная (Мерная) – это фактически самая заметная вершина северной части Девичьей гряды около Балаково (высота её около 180 м); именно здесь Волга резко поворачивает вправо. При этом вопрос: почему Тихая – Маячная – Мерная, остается… Мель "Овечий брод" находилась в 280 верстах ниже Самары; это как раз чуть ниже Балаково.

Хотя я и не нашел знаменитую мель (опять же, ее поглотило Саратовское водохранилище), Олеарий отмечает: «В последнее число августа мы опять имели очень попутный ветер <…>, но мы все-таки не засели и не имели замедления. В 20 верстах от мели был другой остров Шисмамаго (на карте Олеария: Schichmamago; это название невозмож- но отождествить с каким-либо из современных. – Г.Р.), а затем Колтов19, в 50 верстах от Саратова» (Olearius, 1906: 385).

Остров Колтовской (Воскресенский) Koltovskoy Island (Voskresensky) [ m1wi0br9lr183677502].

Недалеко от этого острова Олеарий отмечает, что «направо, на берегу, лежит очень высокая гора, длиной в 40 верст. Гора эта называется Змеевой20, потому что в многих изгибах она то отходит в сторону, то опять направляется к берегу. Некоторые басносло-вят (баснословятъ; etliche fabulierten), что гора получила название от змея сверхъестественной величины, жившего здесь долгое время, нанесшего много вреда и наконец изрубленного храбрым героем в три куска, которые затем превратились тотчас же в камни. Говорят, что действительно на горе можно видеть три больших длинных камня, лежащих близко друг к другу, точно они были отбиты от одного куска. Почти в конце горы и вплоть до города Саратова находятся много островов, лежащих рядом друга с дру- гом и один позади другого; русские зовут их Сорок островов» 21 (Olearius, 1906: 385– 386).

После г. Саратова экспедиция прибыла «к Ахматовской горе22, конец которой приходится у острова того же названия; последний считается в 50 верстах от Саратова. Гора эта красива с виду, ради зелени, покрывающей ее верхушку, крутого склона из пестрой почвы посередине, и длинного зеленого пригорка, замыкающего ее внизу в виде искусственного придатка» (Olearius, 1906: 386).

«3 сентября мы с левой стороны увидели реку [Е]руслан 23 , а направо напротив круглую гору Ураков 24 [бугор], которую считают в расстоянии 150 в. от Саратова. Эта гора, как говорят, получила свое название от татарского государя Урака, который здесь бился с казаками, остался на поле битвы и лежит погребенный здесь. Дальше с правой стороны находится гора и река Камышинка 25 .

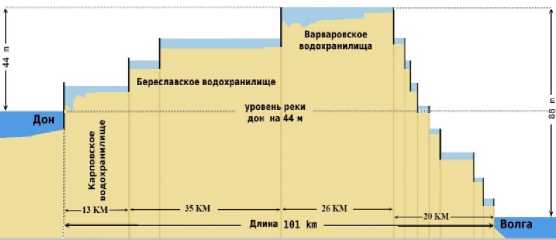

Эта река вытекает из реки Иловли, которая в свою очередь впадает в большую реку Дон, текущую в сторону Понта и представляющую пограничную реку между Азией и Европой. По этой реке, как говорят, донские казаки со своими мелкими лодками направляются к Волге. Поэтому это место и считается крайне опасным в отношении разбойников» (Olearius, 1906: 387–388).

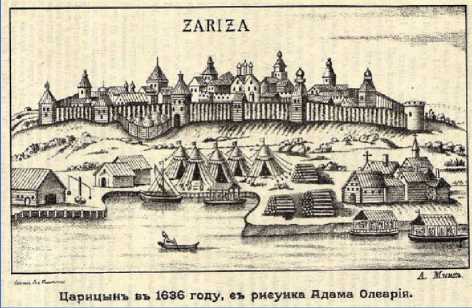

Гора Ахмат Mount Akhmat [https://].

«К полудню ( 4 сентября. – Г.Р .) мы пришли к реке Болыклее 26 , отстоящей на 90 верст от вчерашней Камышинки и на 90 верст от следующего города Царицына. Пройдя еще 16 верст, мы миновали очень высокую песчаную гору Стрельну(ю), и в конце ее, в 60 верстах по эту сторону от Царицына, имели наш ночлег» (Olearius, 1906: 390). Таким образом, посольство в Царицын не заходило и, кроме рисунка Оле-ария с воды, никаких дополнительных сведений об этом городе (Царицын [1589–1925], Сталинград [1925–1961], Волгоград [с 1961]) нам не оставило.

Ураков бугор Urakov Hill.

«5 того же месяца, едва лишь собравшись в путь, мы наткнулись на сушь, на которой было всего только 5 1/2 фут. воды; поэтому пришлось тащить корабль в сторону, и он, наконец, с большим сотрясением перетащился. <…> Еще немного ниже пришли мы к Ахтубскому устью, где Волга получает первое ответвление и с левого берега откидывает рукав в сторону суши; этот рукав течет сначала одну версту против реки к ВСВ, а затем направляется к ЮВ и впадает в Каспийское море. В 5 верстах далее вглубь страны и в 7 верстах от Царицына еще в настоящее время, нам говорят, сохранились развалины города, который жестокий изверг Тамерлан построил из обожженных камней, воздвигнув в нем и большой увеселительный дворец; называется он Царевым городом. После того как город этот был опустошен, русские увезли наибольшее количество камней в Астрахань и построили из них б о льшую часть городских стен, церквей, монастырей и других зданий. Еще в наше время несколько лодок, нагруженных камнем, шли отсюда и направлялись в Астрахань.

Близ этой местности рыбак при помощи удочки рядом с нашим кораблем поймал белугу; длиной почти в 4 локтя ( более 2 м. – Г.Р .), а обхватом в 1 1/2 локтя ( около метра. – Г.Р .); фигурой она почти похожа на осетра, только белее его и с большим ртом. Ее били, точно быка, большим молотом по голове, [чтоб убить]; она была продана за талер» (Olearius, 1906: 391).

Небольшое лирическое отступление. Потомственный рыбак Александр Илларионович Страшин (с помощником Александром Сафроновичем Сергеевым) целый год высматривал свою добычу – огромную белугу, плавающую в Волге возле Тетюш (см. выше 18 августа. – Г.Р.). Когда рыбина, наконец, попалась, пришлось звать на помощь односельчан – такой она оказалась огромной. Белугу на двух санях привезли на центральную площадь Тетюш, взвесили и измерили – 960 кг, 6 м.; внутри оказалось 197 кг чёрной икры (целое ведро которой семье Страшина и досталось) и мешок стерляди, налимов и раков. Шёл 1921 г., разгар страшного голода в Поволжье, мясо белуги целиком увезли в Казань (Burdin, 2020; . Замечу, что есть на Волге памятники и другим рыбам (осетру – с. Лаишево [Татарстан], города Саратов, Астрахань, Казымяк27; вобле-кормилице [Астрахань], судаку [Белозерск, Вологодская область], сому [с. Сомовка, Нижегородская область] и пр.).

Скульптурная композиция тетюшанской белуге (в натуральную величину, скульптор – Ф.А. Валиуллин). Sculptural composition of the Tetyushan beluga (life-size, sculptor - F.A. Valiullin).

«Город Царицын считается в 350 верстах от Саратова; он лежит на правом берегу на холме; он невелик и имеет форму параллелограмма с 6 деревянными укреплениями и башнями. Живут в нем одни лишь стрельцы, которых здесь было 400; они должны были бдительно следить за татарами и казаками и служить конвоем для мимо едущих барж» (с. 391). И в новой главе 9: «Отсюда вплоть до Астрахани и за нею до Каспийского моря местность пустынная, песчаная и непригодная для хлебопашества. Поэтому эти города, в том числе и Астрахань, должны выписывать свой хлеб с привозом вниз по Волге – в большинстве случаев из Казани. Несмотря на это обстоятельство, хлеб, привозимый вниз по реке, ввиду большого количества, в котором он доставляется, здесь гораздо дешевле, чем в самой Москве» (Olearius, 1906: 392).

«Сейчас же ниже Царицына лежит, с правой стороны, остров Сарпинский 28 , длиной в 12 верст. На нем стрельцы пасут своих коров и иной скот. Незадолго до нашего прибытия казаки, заметив, что жены и дочери стрельцов ежедневно, часто без стражи, переправлялись на остров доить коров, подстерегли их, схватили, натешились над ними и в остальном невредимыми отправили их обратно к стрельцам домой» (Olearius, 1906: 392; O tempora, o mores! ).

«За этим островом из реки Дона впадает в Волгу небольшая речка, по которой могут ходить только челноки и самые легкие лодки; об этом рассказывал не только наш лоцман, но говорили и некоторые из наших рабочих, раньше бегавшие с казаками и плывшие по этой речке. На обычных ландкартах эта речка никем не обозначена, за исключением лишь Исаака Массы; она именуется у него Камоус ( см. карту ниже. – Г.Р .)» (Olearius, 1906: 392).

Интересное наблюдение. В 1906 г. А.М. Ловягин не дает никаких комментариев по этому отрывку из «Описания путешествия…». Действительно, уже через 150 лет на карте Азовской губернии (General map…, 1782) в том месте, где у А. Олеария и И. Массы в Волгу «несет свои воды» Камоус, в нее же впадает р. Сарепта, расположенная по трассе современных Сарпинских озер и имеющая значительную протяженность (в других источниках она носит имя Сарпа и Сарпинки (General map…, 1782)). Здесь уместно вспомнить сообщение А.Н. Грена29: «на юге Волги есть и другое, старое русло. Оно идет от Ахтубы, направляется к Северному Кавказу и оканчивается у Кумы недалеко от Маджар-ских развалин. Калмыки, поселившиеся на теперешних местах уже в XVII веке, называют это русло Индетелезе-геркен-гель, т. е. старое русло Итиля» (Gren, 1899: 110; Gritskov, 1992: 110). Судя по всему, этот водный путь, соединяющий два речных бассейна (если он существовал), пролегал по трассе современного Волго-Донского канала. Приведенная ниже схеме свидетельствует о том, что, если река Камоус и существовала, она могла двигаться только от Дона к Волге.

Профиль Волго-Донского канала Profile of the Volga-Don Canal [Волго-Донской_канал].

Фрагмент карты Южной России. 30 Fragment of the map of Southern Russia.

«В этот день (6 сентября. – Г.Р.), как и в некоторые следующие, все время была здесь сильная жара, точно у нас в каникулярное время. Здесь, как рассказывали русские, ежегодно в это время такая жаркая погода» (Olearius, 1906: 392). 7 сентября «к вечеру рыбак принес на судно неизвестную нам рыбу, которую они называют чиберика31. Она длиной более 2 1/2 локтя (более метра. – Г.Р.), имеет широкий длинный нос, вроде утиного клюва, на спине и на обоих боках у нее черные и белые пятна, вроде как у польской пестрой собаки, но только расположенные в большом порядке. Брюхо этой рыбы совершенно белое. Вкус сладок и приятен, как вкус лосося. Рыбаки доставили нам и род осетра, именуемый стерлядями; они длиной менее локтя, не бывают больше, и очень вкусны. Волга доставляет их повсюду в большом количестве, и они продаются за дешевую цену» (Olearius, 1906: 393).

ЛжелопатоносPseudo-shovelnose

8 сентября «в 12 верстах по эту сторону Черного Яра 32 снова от Волги влево отделяется река "Ахтубы нижнее устье" и соединяется с вышеупомянутым "Ахтубским [устьем]". За этой рекой мы вместе с караваном стали на якоре у острова Осинового [Сенного?] в 7 верстах от города, пройдя в этот день 135 верст или 27 миль. Вокруг этой местности почтя вплоть до Астрахани по обе стороны реки в кустарники весьма часто растет Glycerrhiza или солодковый корень 33 , достигая большой толщины. Здесь стебель его поднимается с половину роста человеческого, а семя его свисает в длинных стручках, как у черной вики. Мы находили его и в Мидии на всех полях и особенно у реки Аракса, где корень достигает толщины руки; он дает такой же нужный сок, как и у нас» (Olearius, 1906: 394).

«13 сентября рано утром, как раз, когда во время молитвы, мы по положению должны были читать 13-ю главу IV книги Моисеевой, где говорится о разведывании Ханаанской страны и ее богатых плодах и крупном винограде, нам пришлось увидеть первые фрукты. Из Астрахани пришли 2 лодки, с которых нам продали прекрасный крупный виноград, ягоды которого были величиной почти с грецкий орех, а также большие очень вкусные персики и дыни. <…> Около этой местности ( в 50 в. от Астрахани. – Г.Р. ), как и выше ее и у Каспийского моря, мы видели больших зобатых гусей, которых русские зовут "баба-ми" 34 . Их штук 100 сидело вместе на берегу» (Olearius, 1906: 397).

Кудрявый пеликан ( Pelecanus crispus Bruch, 1832)

Список литературы Адам Олеарий (1599-1671) и Волга XVII века

- [Alekseev] Алексеев М.П. Пауль Флеминг в Москве и на Волге // Дипломаты-писатели; писатели-дипломаты: Сб. статей. СПб.: Обществ. объединение Союза писателей Санкт-Петербурга, 2001. С. 29-65.

- [Alpatov] Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVII - первая четверть XVIII века). М.: Наука, 1976. 455 с.

- [Bakhrushin] Бахрушин С.В. Политические токи в царствование Михаила Федоровича // Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М.: Наука. 1987. С. 87-117.

- [Bakiev et al.] Бакиев А.Г., Маленев АЛ., Зайцева О.В., Шуршина И.В. Змеи Самарской области. Тольятти: ООО «Кассандра», 2009. 170 с.

- [Barsov] Барсов П. Предисловие // Олеарий А. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. М.: Императ. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1870. С. I-XIV.

- Bissanti G. Cibotium barometz // Website «Un Mondo Ecoso-stenibile». 2023 [02/03/2023]. [https://antropocene.it/es/2023/02/01/cibotium-barometz-3/].

- [Blue Book.] Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы / Под ред. Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова. Самара: Самар. НЦ РАН, 2007. 200 с.

- Brancaforte E.C. Visions of Persia: Mapping the Travels of Adam Olearius. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 2003. 238 р.

- [Burdin] Бурдин Е.А. Рыбацкая доля. История рыболовства на Средней Волге и Нижней Каме. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2020. 352 с.

- [Chibilev, Bogdanov] Чибилёв А.А., Богданов С.В. Граница Европы и Азии: история вопроса, проблема верификации природных и культурно-исторических рубежей. — Урал. истор. вестн. 2011. № 2 (31). С. 95-105.

- [Chugai] Чугай О. Волжские острова // ВВС. № 33. 2008, 16 августа. [https://www.syzran-small.ru/pages-594?ysclid=m1uk9paz6p700523281].

- [Dmitrieva, Kabitov] Дмитриева Э.Я., Кабытов П.С. Самарская область. География и история, экономика и культура /3 изд. Самара: Самар. Дом печати, 2001. 165 с.

- [Dubman] Дубман Э.Л. "Самарское урочище" и его окрестности в документах XVI в. (публикация материалов). — Самарский земский сборник: обществ.-полит. и науч. журн. 2012а. № 1 (21). С. 46-53.

- [Dubman] Дубман Э.Л. Юго-Восток Европейской России. Ч. I. Поволжский фронтир в середине XVI-XVII вв. Очерки истории. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012б 236 с.

- [Ermasov] Ермасов Е.В. Образ «русского варварства» в сочинениях немецких публицистов XVI - первой половине XVIII в. — Европейское Просвещение и цивилизация России. М.: Наука. 2004. С. 16-30.

- [General map.] Генеральная карта Азовской губернии с ея уездами, сочиненная I. кленьевым 1782 года; выр[ез]. уче[ник] С. Максимов. СПб.: Географический департамент Академии наук, 1782. 1 карта грав., раскраш.; 45х55 см.

- [Golovkin] Головкин Б.Н. Таинственные псевдозвери // Наука и жизнь. 2001. № 7. С. 44-46. (Сайт «Пульс Природы». 12.05.2003 [https://netpulse.ru/info/index.php?id=158]).

- [Gren] Грен А.Н. Где жил народ Буртасы и где находился центр Хазарского хаганата -Итиль? // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 13. Киев: Тип. Имерат. ун-та, 1899. С. 110-113.

- [Gritskov] Грицков В.В. Русы и Кавказ (к постановке проблемы о генетическом родстве русов и алан) // Аланы и Кавказ. Владикавказ; Цхинвал: СОИГИ; ЮОНИИ, 1992. С. 98-127.

- Herberstein S.F. von. Rerum Moscoviticarum Commentarii. Antverpiae: Ioannis Steelstj, 1549. 200 p. (Герберштейн С. Записки о Московии: В 2-х т. М.: Памятники исторической мысли, 2008. Т. 1. 776 с. Т. 2. 656 с.).

- [Idt, Rauschenbach] Идт А., Раушенбах Г. Барон де Кано де Борегард // http://www.rauschenbach.ru/ru/baron-de-kano-de-boregard. 2018.

- [Idt, Rauschenbach] Идт А., Раушенбах Г.В. Переселение немецких колонистов в Россию в 1766 г. = Auswanderung deutscher Kolonisten nach Russland im Jahre 1766 М.; СПб.: Нестор-История, 2015. 317 с.

- [Islands.] Острова Саратовской области. Volgafoto.ru. 2021. 22 мая. [http://volgafoto.ru/photo/09-march-2018-i6902-ostrova-saratovskoi-oblasti?ysclid=m1xdv3 siyh291000307].

- [Karpeev] Карпеев Э.П. Большой Готторпский глобус. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; Немецкий культурный центр им. В. Гёте (Гёте-институт) в Санкт-Петербурге, 2000. 91 с.

- [Kordt] Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Вып. 1. Карты всей России и южных ее областей до половины XVII века. Киев: Изд. Киевской комиссии для разбора древних актов, 1899. 15 с., XXXII л. карт.

- [Kudryavtseva] Кудрявцева О.А. Атласы Блау из библиотеки Гедеона Криновского, епископа Псковского и Нарвского. — Псков. 2007. № 27. С. 95-104.

- Large M.F., Braggins J.E. Tree Ferns. Portland (OR): Timber Press Inc., 2004. 360 p.

- [Lashchilin] Лащилин Б.С. На родных просторах. Записки краеведа. Волгоград. Н-Волж. кн. изд., 1968. 192 с.

- [Minkh] Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Саратов: Тип. Губерн. Земства, 1898. Т. 1. Вып. 1. А - Г. С. 3-207.

- [Minkh] Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Саратов: Тип. Губерн. Земства, 1900. Т. 1. Вып. 2. Д - К. С. 279-555.

- [Nikandrova] Никандрова Т.Е. Экзотическая лексика русского происхождения в сочинении А. Олеария о Московии. Дис. ... канд. филолог. наук. М.: Моск. гос. обл. гуманитар. ин-т, 2015. 257 с.

- Olearius A. Offt begehrte Beschreibung der Newen Orientalischen Reyse, So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König von Persien geschehen. Worinnen Derer Orter und Länder, durch welche die Reise gangen, als fürnemblich Rußland, Tartarien und Persien, sampt ihrer Einwohner Natur, Leben und Wesen fleissig beschrieben und mit vielen Kupfferstücken, so nach dem Leben gestellet, gezieret. Item Schreiben des Woledeln H. Johan Albrecht Mandelslo, worinnen dessen OstIndianische Reise über den Oceanum enthalten. Zusampt eines kurzen Berichts von jetzigem Zustand des eussersten Orientalischen KönigReiches Tzinas. Durch M. Adamum Olearium, Ascanium Saxonem, Fürst. Schleßwig-Holsteinischen Hoff-mathemat., Schleßwig, Bey Jacob zur Glocken. Im Jahr 1647. 692 S.

- [Olearius] Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. с нем. А.М. Ловягина. Смоленск: Русич, 2003. 480 с. (Сер. «Библиотека историка»). [https://divu.online/file/S26QgXj7hwMA0?ysclid=m1fbtti0an1375763].

- [Olearius] Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / Введение, перевод, примечания и указатель А.М. Ловягина. СПб.: Изд. А.М. Суворина, 1906. 582 с.

- [Olearius] Олеарий А. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. М.: Императ. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1870. 1174 с.

- Parkinson J. Paradisi in sole paradisus terrestris: A garden of all sorts of pleasant flowers which our English ayre will permitt to be noursed vp: with A kitchen garden of all manner of herbes, rootes, & fruites, for meate or sause vsed with vs, and An orchard of all sorte of fruit-bearing trees and shrubbes fit for our land together With the right orderinge planting & prese-ruing of them and their vses & vertues / Collected by John Parkinson Apothecary of London 1629. London: Humfrey Lownes and Robert Young at the signe of the Starre on Bread-Street hill, 1629. 612 р.

- [Russian.] Русский биографический словарь: Обезьянинов - Очкин / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцова. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1902. Т. 12. 480 с. С. 209-211.

- [Sapozhnikova] Сапожникова Н.В. (состав.). Кулинарное путешествие в Каспийскую столицу: астраханская кухня в картинках и картинах / 2-е изд., доп. Астрахань: Центр информационной компетенции, 2010. 216 с.

- [Savostyanova] Савостьянова Е.А. «Описание путешествия в Московию.» А. Олеария как исторический источник XVII века. — В кн.: Платоновские чтения: XXIII Всерос. конф. молодых историков (Самара, 8 - 9 дек. 2017 г.): материалы и докл. Самара: Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева. 2018а. С. 20-22.

- [Savostyanova] Савостьянова Е.А. Средневековая Россия в «Путешествии.» Адама Олеария // LXVIII Молодежная научная конференция, посвященная 20-летию со дня начала эксплуатации Международной космической станции [Электронный ресурс]: тез. докл. Самара: Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева. 2018б. С. 171-173.

- [Sazonov, Dobrowolski] Сазонов А.А., Добровольский В.С. Специальная лоция ЕГС. Ч. V. Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское водохранилища: учебное пособие для студ. и курсан. оч. и заоч. обуч. высш. и сред. спец. учеб. завед.: специальность 180402 «Судовождение». Н. Новгород: ВГУВТ, 2015. 92 с.

- Scaliger J.C. Exotericarum exercitationum liber XV. De subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. Paris: Vascovani, 1557. 1028 p.

- [Skripkin] Скрипкин А.С. Археологическое наследие Волгоградской области. Волгоград: Издатель, 2013. 288 с.

- [Sokolskaya] Сокольская Н.П. «Из старорусского села с простым названьем Паньши-но...»: исследовательский сборник: архивные документы, исторические факты, природа, топонимика, впечатления. Ульяновск: УлГТУ, 2011. 267 с.

- [Sokolskaya] Сокольская Н.П. Казацкая гора в селе Паньшино Радищевского района Ульяновской области // Симбирская Казачья Азбука - Казачество и Симбирский - Ульяновский край с XVII в. до наших дней / Под ред. Н.В. Липатовой, С.А. Прокопенко. Ульяновск: Союз краеведов Ульяновской области, 2018. С. 119-123.

- [Tatishchev] Татищев В.Н. Общее географическое описание всея Сибири // Избранные труды по географии России. М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1950. С. 36-76.

- [Trubachev] Трубачев О.Н. Этимологический словарь славянских языков: В 5 т. М.: Наука, 1974-2011. Т. 1. 1974. 214 с.

- Ward J.M. A key, synopsis and concordance for Raoulia. — Mauri Ora. 1982. V. 10. P. 1119.