Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Дураков Игорь Альбертович, Мыльникова Людмила Николаевна, Нестерова Марина Сергеевна

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения предметов, связанных с бронзолитейным производством, которые были обнаружены на поселениях развитой бронзы Среднего Прииртышья. Подробно рассматриваются изделия сейминско-турбинского облика с поселенческих памятников Черноозерье VI, Абрамово-10, Венгерово-2. Исследуются конструктивные и морфологические особенности литейных форм, определяется состав формовочных масс, а также реконструируются предметы, для отливки которых они использовались. Большое внимание уделяется анализу археологического контекста нахождения обсуждаемых литейных форм. Приводятся результаты изучения участков бронзолитейного производства на межжилищном пространстве (Абрамово-10) и территории специализированного жилища (Венгерово-2), на которой располагались различные теплотехнические устройства и хозяйственные ямы. Наличие на памятниках однотипных производственных площадок, теплотехнических устройств устойчивых форм и литейного оборудования, а также признаков многоразового использования форм с целью тиражирования изделий позволило сделать вывод об унификации производственной деятельности и бытовании у носителей кротовской культуры собственной развитой традиции бронзолитейного производства. Наличие на поселениях литейных форм и изделий подтверждает гипотезу о том, что в Среднем Прииртышье предметы сейминско-турбинского типа изготавливались непосредственно носителями автохтонной кротовской культуры. Иртыш с его притоками был транспортной артерией, которая имела определяющее значение для проникновения, распространения и адаптации сейминско-турбинской традиции. Изделия сейминско-турбинского облика, принесенные в регион их создателями, становились здесь достоянием мастеров автохтонных культур. Местные металлурги, имевшие собственные сложившиеся традиции бронзолитейного производства, использовали образцы современного оружия для самостоятельного изготовления аналогичных изделий.

Сейминско-турбинские бронзы, кротовская культура, прииртышье, поселения, литейные формы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145889

IDR: 145145889 | УДК: 903.05

Текст научной статьи Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины

Тема «сейминско-турбинские бронзы» изучена в целом неплохо, но многое в ней остается невыясненным. Памятники с предметами сейминско-турбинского типа зафиксированы на огромной территории, но в самостоятельную археологическую культуру они не выделены, поскольку не определены границы их ареала, не найдены поселенческие комплексы со следами производства таких предметов, каждый погребальный памятник характеризуется своеобразием. Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых для обозначения памятников с подобными предметами предложили термин «сеймин-ско-турбинский транскультурный феномен» [1989]. До сегодняшнего дня принято связывать распространение сейминско-турбинских изделий с мигрантами, которые двигались с востока на запад, навстречу носителям срубно-андроновских традиций [Черных, Наваррете, 2011, с. 20–21].

За последнее десятилетие количество предметов сейминско-турбинского типа значительно увеличилось за счет изделий из Прииртышья. В этом регионе на могильниках одиновской и кротовской культур (Преображенка-6 [Молодин, 2013], Сопка-2/4Б, В [Молодин, Гришин, 2016, с. 81–82, рис. 137; 139, 1, 25 ], Тартас-1 [Молодин и др., 2009], Ростовка [Матю-щенко, Синицына, 1988]) в пяти погребениях обнаружены не только классические сейминско-турбинские изделия, но и литейные формы для их отливки. Однако вопрос о местном изготовлении сейминско-тур-бинских бронз до обнаружения на поселениях свидетельств такого производства оставался открытым.

Литейные формы и производственные участки на поселениях кротовской культуры

Литейные формы найдены на поселенческих памятниках кротовской культуры Черноозерье VI [Кондратьев, 1974, с. 18; Стефанова, 1988, рис. 6, 3 ], Венге-

рово-2 [Молодин, Мыльникова, Дураков и др., 2015, с. 323–324, рис. 1, 2 ], Абрамово-10 (рис. 1). Эти находки имеют особое значение, поскольку позволяют надежно связать производство сейминско-турбин-ских бронзовых изделий с конкретными территорией и культурой.

На поселении Черноозерье VI, расположенном на надпойменной террасе левого берега р. Иртыш в 1 км к северо-востоку от д. Черноозерье в Саргат-ском р-не Омской обл., найден обломок формы для отливки копья – фрагмент керамической створки с рабочей камерой и разъемом. Он находился среди производственного мусора из литейной мастерской, которая располагалась на краю надпойменной террасы [Кондратьев, 1974, с. 18]. Поскольку поселение является многослойным [Стефанова, Стефанов, 2007], вполне возможно, что форма относится к кротовской культуре.

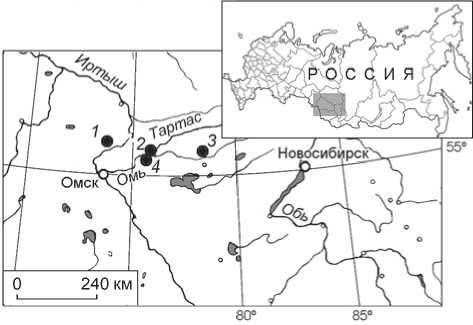

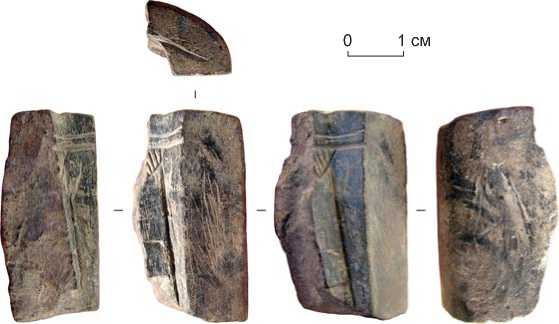

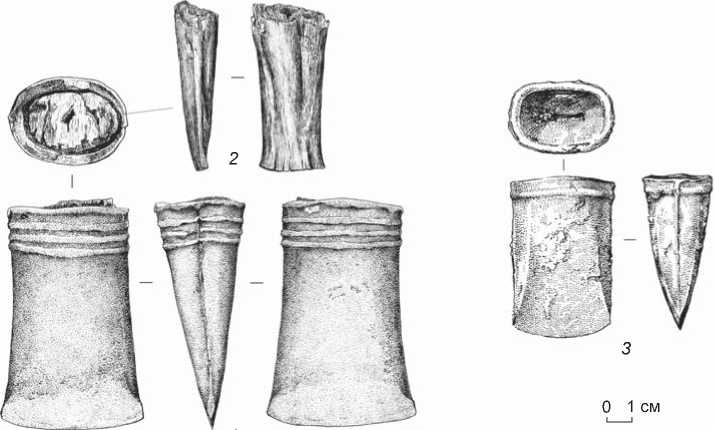

На поселении Абрамово-10 найдены два обломка глиняных литейных форм для отливки кельтов. Памятник расположен на второй надпойменной террасе левого берега р. Омь, в 5 км к ЮЗ от г. Куйбышева в Куйбышевском р-не Новосибирской обл. [Молодин, 1985, с. 35] (рис. 1). Одна находка – фрагмент средней части створки с участком боковой стенки рабочей камеры и разъема (рис. 2, 1 ). Форма изготовлена из формовочной массы, состоящей из глины и калиброванного песка среднего размера. Формовка производилась по модели на подмодельной плите, отпечаток которой сохранился на плоскости разъема. Судя по рабочей камере формы, отлившийся в ней кельт в средней части тулова был шестигранный в сечении и клиновидный в профиле (рис. 2, 2 ). На линии схождения боковой и лицевой граней кельта на обломке сохранились следы ребра жесткости. По схождению плоскостей стенок рабочей камеры и разъема формы можно предположить, что высота кельта не превышала 8,7 см. На внешней стороне формы прослежены примыкающие к разъему две глубокие наклонные риски, которые служили ориентиром в процессе отцентровки формы при соединении створок. Такие нарезы характерны для литейных форм кротовской культуры этого периода. Они выявлены, например, на формах из могильников Тартас-1 и Сопка-2 [Там же, рис. 28, 1, 5 ], а также на формах синхронных культур Сибири [Кокшаров, Чемякин, 1991, с. 46–47; рис. 2, 1, г ; 3, 1, в, е ].

Обломок другой формы – верхняя часть створки с литниковым каналом и рабочей камерой (рис. 3, 1 ). Створка изготовлена из формовочной массы, состо-

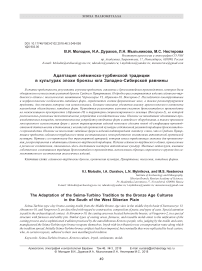

Рис. 1. Поселения кротовской культуры с литейными формами для отливки бронзовых изделий сейминско-турбин-ского типа.

1 – Черноозерье VI; 2 – Венгерово-2; 3 – Абрамово-10; 4 – Старый Тартас-1.

cм

Рис. 2. Фрагмент литейной формы ( 1 ), реконструкция отлившегося в ней кельта ( 2 ) с поселения Абрамово-10.

0 1 cм

40 cм

-40

0 1 cм

0 1 cм

-50

1А

аб

вг

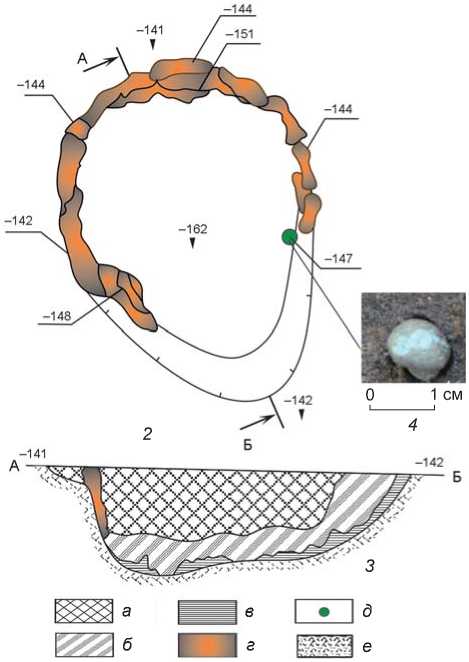

Рис. 3. Фрагмент литейной формы ( 1 ), план и разрез очага (сооружение Б) ( 2 ), литейные тигли ( 3 , 4 ) с поселения Абрамово-10.

а - темно-серый суглинок с включениями пепла и сажи; б - прокаленная глина; в - фрагмент тигля; г -фрагмент литейной формы.

|Ьект 105

Объект 18

Объект 16

в

г

е

ж

Объект19 <^138

1 «гкОбъект 23

1 м

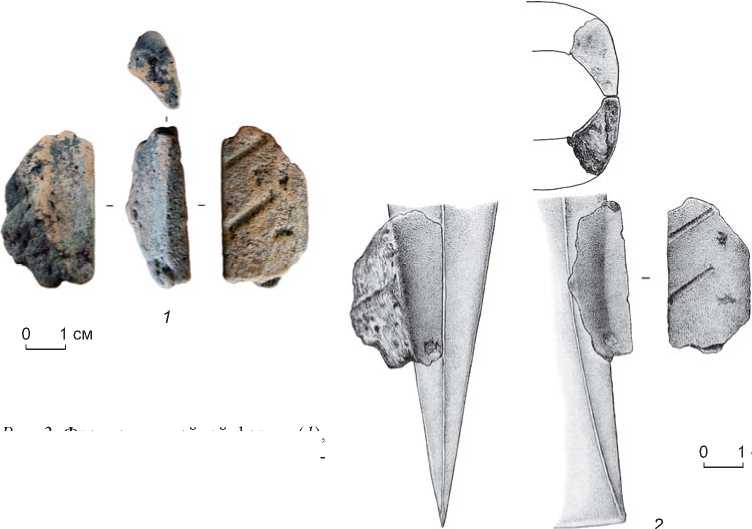

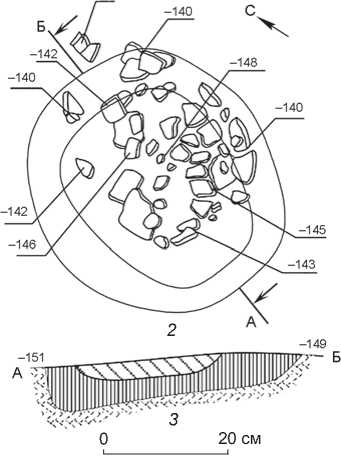

Рис. 4. Общий вид ( 1 ) и план (2 ) жилища № 7 с поселения Вен-герово-2.

а – очаг; б – теплотехнические сооружения – горны; в – капля бронзы; г – яма для хранения золы; д – хозяйственная яма; е – каменная форма для отливки кельта; ж – места распространения технической керамики.

ящей из глины с примесью калиброванного песка и кальцинированных дробленых костей. На рабочей камере формы сохранился фрагмент рельефа, украшавшего отливку. Он состоит из пояска наклонных штрихов между двумя горизонтальными линиями, образующими своеобразную лесенку – орнаментальный элемент, характерный для сейминско-турбинских кельтов [Черных, Кузьминых, 1989, с. 46].

Рассматриваемые обломки форм были найдены на участке бронзолитейного производства, расположенном в межжилищном пространстве поселения Абрамово-10. Его производственные сооружения включали плавильный очаг (рис. 3, 2 ) и хозяйственную яму для отходов. Очаг (сооружение Б) представлял собой прямоугольную яму, ориентированную длинной осью по линии СЗ – ЮВ [Соболев, 1984]. Ее размеры 2,0 × 0,89 м, глубина 0,47 м. Отвесные стенки и ровное дно ямы покрыты слоем прокаленной глины мощностью до 0,14 м. Заполнение состояло из темно-серого суглинка с включениями сажи, золы и комочков прокаленной глины. В непо средственной близости от очага и в его заполнении обнаружены обломки не менее чем семи тиглей (рис. 3, 3 , 4 ), один из них реставрирован (рис. 3, 3 ). Хозяйственная яма (№ 124) расположена в 0,8 м к СВ от очага. Она подовальной формы, размерами 1,7 × 0,9 м, глубиной 0,24 м. Стенки ямы отвесные, дно ровное. В заполнении зафиксированы фрагменты керамики и костей, ошлакованные обломки тигля.

Наиболее яркой находкой является обломок формы для отливки кельта сейминско-турбинско-го типа с поселения Венгерово-2 [Молодин и др., 2015, рис. 1], расположенного на краю второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас в Венгеровском р-не Новосибирской обл. [Мо-лодин, Полосьмак, 1978; Троицкая, Молодин,

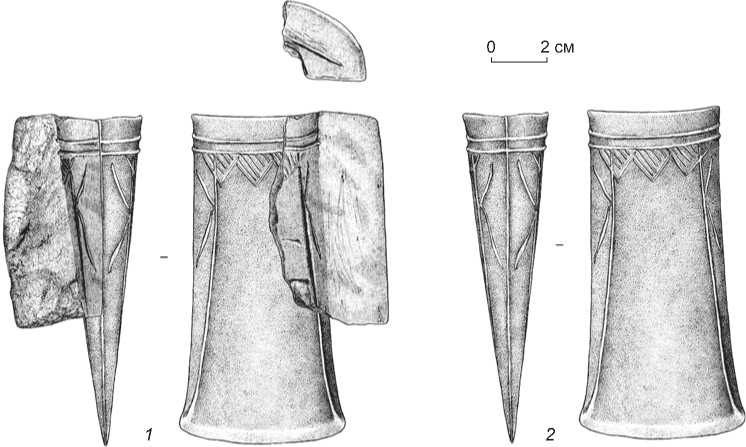

Соболев, 1980]. Изделие обнаружено на уровне пола жилища № 7 [Молодин и др., 2015, с. 323–324, рис. 1, 2 ] (рис. 4). Находка представляет собой обломок каменной литейной формы для отливки кельта (рис. 5). Форма изготовлена из темно-серого мягкого (твердость 2 по шкале Мооса) мергеля. Сохранились часть рабочей камеры и разъем створок. Судя по следам на форме, все ее основные полости сначала были на-

Рис. 5. Фрагмент литейной формы из жилища № 7 поселения Венгерово-2.

мечены на выровненной поверхности заготовки в виде контура, а затем вырезаны ножом в технике, близкой к резьбе по дереву. Например, на поверхности всех углублений, формирующих рельефный орнамент, хорошо видны следы двусторонней подрезки концом лезвия ножа. Спинка створки, которой сначала ножом была придана округлая форма, слегка подработана крупнозернистым абразивом. Такая технология изготовления формы характерна для сей- минско-турбинской литейной традиции. Признаки ее применения имеются на ряде изделий из мягкого камня, например, на тальковой форме из погр. № 282 могильника Сопка-2/4Б, В [Молодин, Гришин, 2016, рис. 397], на известняковой форме из скопления артефактов, обнаруженного около мог. 21 могильника Ростовка (г. Омск) [Матющенко, Синицына, 1988, с. 30–31, рис. 36, 37].

По негативу рабочей камеры можно реконструировать изделие, которое в ней отливали (рис. 6). Кельт, шестигранный в сечении в средней части, с туловом, клиновидным в профиле, слегка расширявшимся к лезвию, имел овально-уплощенную втулку. Судя по углу наклона стенки рабочей камеры относительно плоскости разъема формы, высота кельта не превышала 12,5–12,7 см. Втулка по краю орнаментирована двумя тонкими рельефными валиками и пояском из свисающих штрихованных равнобедренных треугольников. Сохранившаяся в форме боковая грань кельта украше-

0 1 cм

на двумя глубокими прочерченными линиями, составляющими равнобедренный треугольник, основание которого обращено к плоскости разъема формы. Лицевая плоскость кельта отделена от боковых граней прочерченной линией, имитирующей ребро жестко сти, типичное для кельтов сейминско-турбинского круга [Черных, Кузьминых, 1989]. По конструктивным особенностям и орнаментации находка с поселения Венгерово-2 близка к кельтам сейминско-турбинско-го типа [Косарев, 1970, с. 124, рис. 1, 6, 7]. Согласно классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [1989, с. 46–55, рис. 10, 7 , 8 ; 15, 1 ; 16, 4 ], данное изделие относится к разряду К-12 или К-18.

Форма разрушилась, вероятно, в результате термического воздействия. Ее рабочая камера имеет следы многократного использования в виде слоя медной окалины темно-серого цвета. Опытным путем установлено, что каменная форма может выдержать более 100 отливок [Бельтикова, 1993, с. 65; Coghlan, 1951, р. 73],

0 2 cм

Рис. 6. Реконструкция кельта, отливавшегося в форме, из жилища № 7 поселения Венгерово-2.

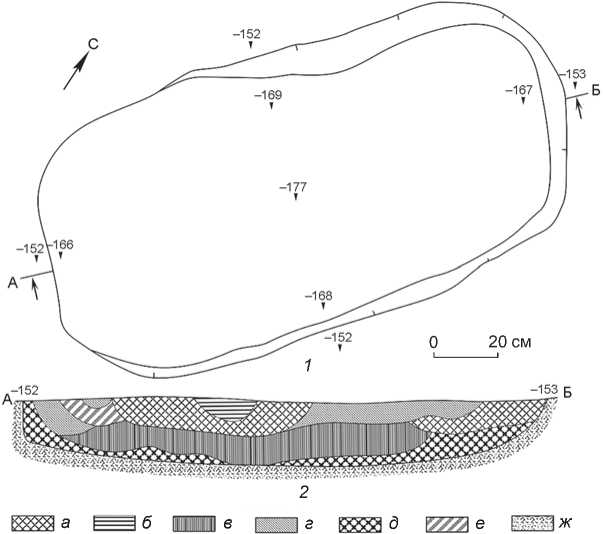

Рис. 7. План ( 1 ) и разрез ( 2 ) очага (объект № 105) жилища № 7 поселения Венгерово-2.

а – черно-серая мешаная супесь с включениями обожженной глины; б – серо-черная мешаная супесь; в – кирпично-оранжевая прокаленная супесь; г – светло-серая супесь; д – желто-серая мешаная супесь; е – серая золистая супесь; ж – «материк».

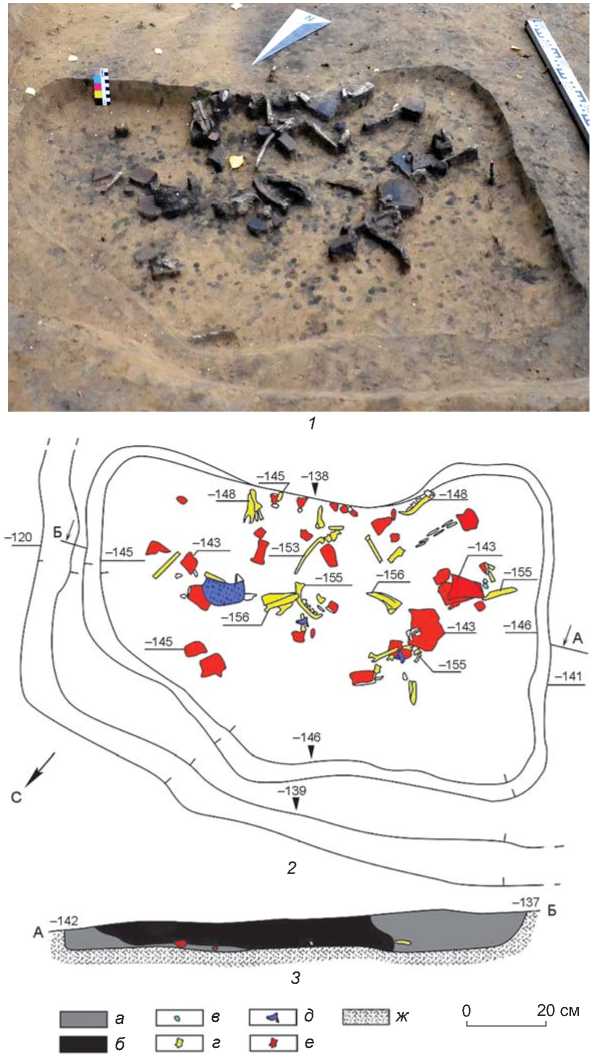

т.е. она могла использоваться в серийном производстве. Бронзолитейная мастерская, на территории которой найдено изделие, имеет признаки длительного функционирования и масштабного производства. Производственный участок занимает большую часть жилища № 7 (см. рис. 4, 2 ), состоит из многофункционального очага (рис. 7), двух специализированных плавильных горнов (рис. 8, 9) и двух ям для утилизации золы и заготовки костей (рис. 10).

Очаг (объект № 105) представлял собой расположенную в центре жилища прямоугольную яму размерами 1,65 × 0,87 м и глубиной до 0,21 м, заполненную золой, прокаленной супесью, фрагментами кальцинированных костей, обломками керамики, кусочками обожженной глины, среди которых находились скол с орудия и абразив на фрагменте керамики (см. рис. 7). Очаг, судя по характеру заполнения и находкам в нем, служил как для приготовления пищи, обогрева и освещения, так и для производ-

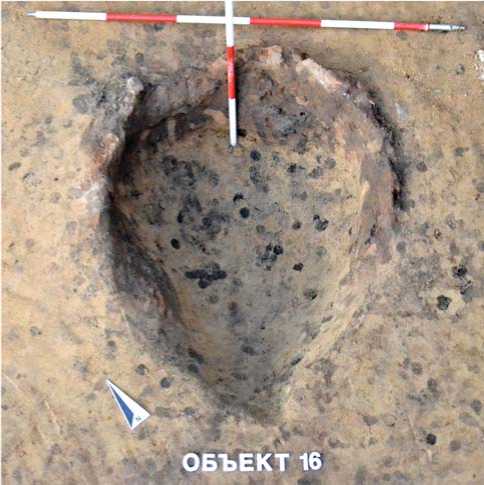

Рис. 8. Общий вид ( 1 ), план ( 2 ) и разрез ( 3 ) горна (объект № 16) в жилище № 7 поселения Венгерово-2, капля бронзы из него ( 4 ). а – серо-желтая мешаная супесь; б – темно-серая супесь с прокаленными включениями; в – желто-серая мешаная плотная супесь; г – глиняная обмазка; д – капля бронзы; е – «материк».

Рис. 9. Общий вид ( 1 ), план ( 2 ) и разрез ( 3 ) горна (объект № 23) жилища № 7 поселения Венгерово-2.

а – серо-черная супесь; б – желто-серая мешаная супесь; в – фрагмент керамики; г – «материк».

-141

а ■бвг

ственных операций. Он уступает аналогичным центральным очагам других жилищ по глубине и количеству находок в заполнении. Согласно стратиграфическим данным, на заключительном этапе функционирования объекта использовалась только его западная часть.

В 1 м к ЮЗ от центрального очага находился специализированный плавильный горн с облицованными глиной стенками и дном (объект № 16) (см. рис. 8). Он представлял собой небольшую яму каплеобразной формы, ориентированную длинной осью по линии С – Ю с небольшим отклонением к В. Ее размеры 0,54 × × 0,46 м, глубина 0,16 м. Северная, западная и восточная стенки ямы отвесные, южная – пологая, дно плавно понижает-

Рис. 10. Общий вид ( 1 ), план ( 2 ) и разрез ( 3 ) хозяйственной ямы (объект № 19) в жилище № 7 поселения Венгерово-2.

а – мешаная темно-серая супесь с вкраплениями желтого суглинка; б – черная прокаленная супесь; в – камень; г – фрагмент кости животного; д – кости и чешуя рыбы; е – фрагмент керамики; ж – «материк».

ся с юга на север. Слой глиняной обмазки (мощность до 3 см) зафиксирован на поверхности всего объекта, кроме его южной части, которая выступала за границу окружности (0,17 × 0,04 м). Северная стенка обожжена сильнее, чем другие. По всей видимости, у южного выступа были установлены меха. Подаваемый ими поток воздуха достигал противоположной стенки, что создавало область наиболее высокой температуры. В заполнении теплотехнического устройства, кроме обожженной глины и угольков, найдена капля бронзы (см. рис. 8, 3 ). Применение искусственного нагнетания воздуха в металлообработке кротовской культуры подтверждается наличием сопел в погребениях могильника Сопка-2/4Б, В [Молодин, Гришин, 2016, с. 247, рис. 394]. Горны подобного типа встречались на памятниках кротовской культуры, например, на поселении Преображенка-3 [Молодин, 1985, с. 75].

Другой горн (объект № 23) находился в 1,5 м к северу от вышеописанной конструкции (см. рис. 9). Он представлял собой округлую яму размерами 0,4 × × 0,38 м, глубиной 0,07 м. Северная, западная и восточная стенки ямы практически отвесные, южная – пологая, дно неровное, плавно понижается с юга на север на 5 см. Дно и стенки выложены фрагментами керамических сосудов. В заполнении обнаружен фрагмент технической керамики: мелкий обломок литейного стержня для отливки втульчатого орудия. Данный горн практически идентичен рассмотренному выше. Основным отличием является использование фрагментов бытовой керамики для футеровки дна и стенок ямы. Аналогичным образом облицованы стенки теплотехнической конструкции в жилище № 10 [Молодин и др., 2017, с. 371]. Подобное техническое решение использовалось в металлообработке не только мастерами кротовской, но и оди-новской культуры [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, рис. 4].

На территории бронзолитейного производства зафиксированы ямы для утилизации золы и заготовки костей. Одна из них (объект № 18) имела форму неправильного пятиугольника с неровными наклонными стенками и округлыми углами. Ее размеры 1,55 × 1,25–1,4 м, глубина 0,13–0,17 м. Дно неровное, в центре приподнятое, в западной части углубленное. Заполнение ямы состояло из золистой супеси.

Другая яма (объект № 19) имела форму подпрямоугольника с выпуклой северной и вогнутой южной сторонами (см. рис. 10). Ее размеры 1,20 × 0,69–0,85 м, глубина 0,06–0,1 м. В заполнении ямы найдены 57 фрагментов керамики, в т.ч. венчики не менее чем четырех сосудов, ко сти животных, среди которых определены достоверно кости лисицы (черепные коробки и нижние челюсти, бедренные кости) и лошади (грифельная передняя), а также жаберная крышка, чешуя и кости рыбы, скол гальки.

Следы бронзолитейного производства на поселении Венгерово-2 имеются практически во всех десяти исследованных жилищах. Однако по организации производственных площадок, количеству теплотехнических устройств и характеру предметного комплекса специализированным на бронзолитейном производстве можно считать только жилище № 7.

Заключение

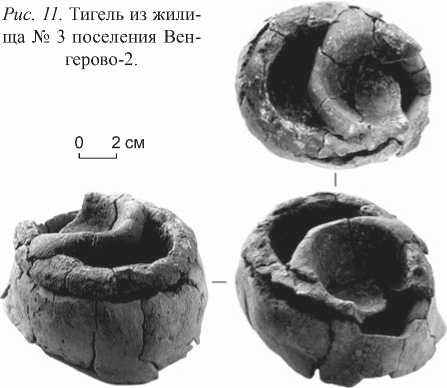

Наиболее полные данные о бронзовых изделиях сей-минско-турбинского облика [Кузьминых, 2011] позволяют считать Среднее Прииртышье одним из регионов, наиболее насыщенных этими артефактами. Наличие свидетельств вторичной металлообработки на кротовских поселениях Венгерово-2 и Абрамо-во-10, удаленных друг от друга более чем на 100 км, указывает на унификацию производственной деятельности. На этих памятниках имеются однотипные производственные площадки, на которых зафиксированы теплотехнические сооружения, хозяйственные ямы и ямы для хранения отходов, теплотехнические сооружения устойчивых форм, техническая традиция создания которых восходит к предшествующей оди-новской культуре Барабинской лесостепи (на памятнике Старый Тартас-5 обнаружен очаг, одна из стен которого выложена крупными фрагментами тулова керамического сосуда [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014]); однотипные тигли (рис. 11), конструкции которых отражают автохтонные традиции [Молодин, Дураков, Мыльникова и др., 2012; Дураков, Кобелева, 2017, с. 23–24]; ярко выраженные признаки серийного производства (использование многоразовых форм, рассчитанных на тиражирование изделий, которо е превышало потребности населения поселков).

Наличие следов развитого бронзолитейного производства на поселенческих комплексах в Среднем При-

Рис. 11. Тигель из жилища № 3 поселения Вен-герово-2.

0 2 cм

Рис. 12. Кельты ( 1 , 3 ) и фрагмент деревянной рукояти ( 2 ) с поселения Старый Тартас-1.

иртышье позволяет сделать вывод о том, что изготовлением изделий сейминско-турбинского типа, которое можно считать эпохальным явлением для этого региона, занимались не мигранты, а, несомненно, носители автохтонной кротовской культуры. В пользу данного заключения свидетельствуют и найденные на поселениях рассматриваемого периода бронзовые предметы сейминско-турбинского облика. Так, на поселении Старый Тартас-1, в культурном слое которого залегала керамика одиновской и кротовской культур [Молодин, Мыльникова, Гришин, 2005], обнаружены два бронзовых кельта, относящиеся, бесспорно, к изделиям сейминско-турбинского облика. Один кельт, во втулке которого сохранился фрагмент деревянной рукояти (рис. 12, 1, 2 ), относится, согласно классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, к разряду К-4 или К-6 [Молодин, Дураков, Софейков и др., 2012]. К этому же разряду следует причислить другой кельт, найденный в 2017 г. (рис. 12, 3 ). В отличие от предыдущего, он меньше по размерам, имеет выраженные ребра жесткости и рельефный валик по верхней кромке.

Важнейшую роль в проникновении, распространении и адаптации сейминско-турбинской традиции играли, вероятно, Иртыш и его притоки. Истоки этой традиции, очевидно, следует искать в верхнем течении Иртыша. Косвенными свидетельствами в пользу данного предположения могут служить изделия сей-минско-турбинского типа, обнаруженные в Синьцзяне [Молодин, 2017; Молодин, Комиссаров, Ван Пэн, 2017; Mei, 2009, fig. 3, 1–3 ].

Появившиеся на территории Среднего Прииртышья изделия сейминско-турбинского облика, являвшиеся лучшими образцами передовых технологий, стали достоянием мастеров – представителей авто- хтонных одиновской и кротовской культур. Местные металлурги, опираясь на собственные традиции бронзолитейного производства, по этим образцам изготавливали аналогичные изделия. Источниками сырья для западно-сибирского населения ввиду отсутствия своей рудной базы служили месторождения на территории современного Восточного Казахстана, Рудного Алтая, и, возможно, еще более южных районов Центральной Азии.

Работа выполнена на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-09-00406).

Список литературы Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины

- Бельтикова Г.В. Литейные формы иткульского очага металлургии (VII-III вв. до н.э.)//Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. -Екатеринбург: Наука, 1993. -С. 38-75.

- Дураков И.А., Кобелева Л. С. Техническая керамика кротовской культуры Центральной Барабы//Вестн. Том. гос. ун-та. История. -2017. -№ 49. -С. 23-25.

- Кокшаров С.Ф., Чемякин Ю.П. Памятник бронзового века в окрестностях д. Сайгатино//Древние погребения Обь-Иртышья. -Омск: Ом. гос. ун-т, 1991. -С. 43-52.

- Кондратьев О.М. Раскопки поселения эпохи ранней бронзы Черноозерье VI в 1970 г. // Из истории Сибири. -Томск: Том. гос. ун-т, 1974. - Вып. 15. - С. 17-19.

- Косарев М.Ф. О хронологии и культурной принадлежности турбинско-сейминских бронз//Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. -Томск: Том. гос. ун-т, 1970. -С. 116-132.