Адаптация в компьютерных системах на базе структуризации объектов обучения

Автор: Зайцева Л.В., Буль Е.Е.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Рубрика: Book reviews

Статья в выпуске: 1 т.9, 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен структурный подход к разработке и использованию объектов обучения (ОО). Описана структура информационных и задачных ОО, каждый из которых состоит из ряда атомов, включающих учебный материал и задания различного типа и разной степени детальности. Показаны возможности адаптации и адаптируемости компьютерных систем обучения к студенту на основе предложенной структуры ОО и модели студента путём построения индивидуального сценария обучения для каждого студента. The paper proposes structural approach for learning objects (LO) development and using. The structure of information and task LO is described. Each LO consists of several atoms that include teaching material and problems of different type and difficulty level. Computer-based learning systems adaptivity and adaptability possibilitites to a student are shown. The realization of them is based on offered LO structure and student model and is organized by developing individual scenario for each student.

Объект обучения, модель студента, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14062078

IDR: 14062078

Текст научной статьи Адаптация в компьютерных системах на базе структуризации объектов обучения

В настоящее время при разработке компьютерных обучающих систем особое внимание уделяется проблеме адаптации, которая, как правило, осуществляется на основе модели студента, включающей различные параметры, такие, как программа образования, специальность, личностные характеристики студента, используемые педагогические методы обучения и другие (Shute V. J., 2003, Растригин Л.A., Эренштейн M.Х., 1986, Roselli T., Grasso A., Plantamura P., 2003, Kabassi K., Virvou M., 2003, Limoanco T., Sison R., 2003).

Для эффективной реализации учебного процесса необходимо разработать различные объекты обучения, что позволит выдавать студенту наиболее подходящий набор ОО, используя значения параметров модели студента.

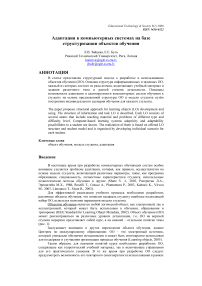

Объектом обучения является любой логический объект, как электронный, так и неэлектронный, который может быть использован в обучении, образовании и тренировке (IEEE Standard for Learning Object Metadata, 2002). Объект обучения (ОО) может рассматриваться на различных уровнях детализации, т.е. ОО на верхней ступени иерархии представляет собой курс, а на нижней – отдельное понятие темы (рис. 1).

Заслуживает внимания и другое определение объекта обучения, данное Центром по международному образованию: ОО – это электронный источник, который уникально обозначен метаданными и может быть многократно использован для поддержки и улучшения организации процесса обучения (Learning objects, 2005).

Таким образом, для освоения понятий курса необходимо разработать ОО, содержащие как теоретический учебный материал, так и включающие упражнения для его практического усвоения. В то же время при разработке ОО следует предусмотреть возможность его повторного (многократного) использования в рамках различных курсов. С этой точки зрения наиболее значимым является последний уровень иерархии ОО – отдельное понятие темы.

Рис. 1. Иерархия ОО

Изложение нового понятия обычно включает четыре этапа: дается определение понятия, показываются основные примеры его использования, объясняется его строение и связь с другими понятиями темы, излагаются правила использования данного понятия. Это необходимо учитывать при разработке ОО.

Структуризация объектов обучения

Объекты обучения разделяются на две основные группы: информационные (ИОО) и задачные (ЗОО), т.е., используя нотацию Бекуса,

<ОO> :: = <ИОО> | <ЗОО>.

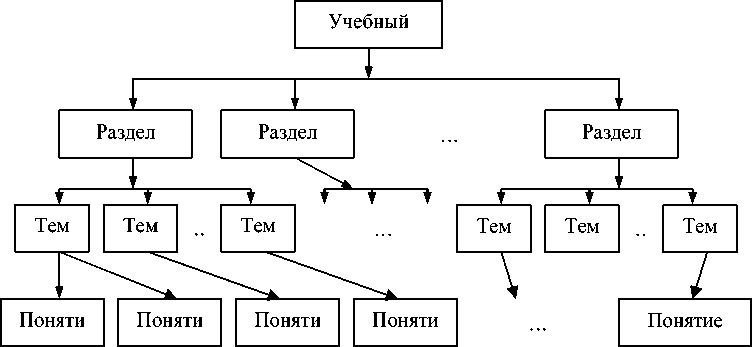

Информационный ОО (ИОО) предназначен для изучения учебного материала и может включать различные виды информации, изложенной с разной степенью детальности:

-

V MAIN - главный ИОО, представляющий собой краткую информацию об объекте изучения;

-

V EXM - пример, поясняющий MAIN;

-

V EXP - расширенная информация об объекте изучения;

-

V EXP2 - детальная (подробная) информация об объекте изучения;

-

V EXP3 - подробное пояснение примера.

Каждый из вышеперечисленных видов информации назовем атомом ИОО. Тогда, применяя нотацию Бекуса,

<ИОО> ::=

Главный ИОО может быть четырех типов: Определение, Строение, Пример, Правило (Зайцева Л.В., Новицкий Л.П., Грибкова В.А., 1989), в зависимости от включенной в него информации о понятии. Структуру ИОО можно представить в виде схемы, показанной на рисунке 2.

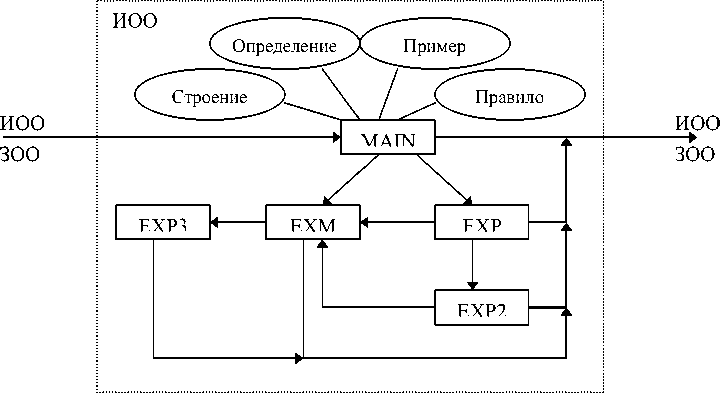

Задачный ОО (ЗОО) предназначен для практического усвоения учебного материала путём выполнения некоторой задачи. Он состоит из двух основных частей: задание или вопрос (TASK) и комментарий (COMMENT). В свою очередь текст задания также может состоять из двух (или более) частей: общее задание (G_TASK) и индивидуально генерируемые значения и условия его выполнения (I_TASK). При этом комментарий также может быть нескольких видов:

-

- RIGHT – комментарий правильности (правильно, неверно, неточно);

SHORT – краткое пояснение;

FULL – подробное объяснение.

Рис. 2. Структура ИОО

Таким образом, используя нотацию Бекуса, ЗОО можно определить следующим образом:

<ЗОО> :: =

Тип задания (TASK) соответсвтуют типу главного ИОО, к которому оно относится. Структура ЗОО изображена на рисунке 3.

Рис. 3. Структура ЗОО

Представленные на схемах (рис. 2, 3) атомы ОО могут быть заранее подготовлены преподавателем или автором учебного курса и включены в базу данных компьютерной системы обучения (КСО). Возможна также их генерация на основе базы знаний. Такой подход к структуризации ИОО и ЗОО позволяет решить проблему адаптации компьютерной системы к студенту и адаптируемости.

Адаптация на базе объектов обучения

Для наиболее эффективной организации учебного процесса целесообразно использование модели студента, хранящей в себе всю необходимую информацию об обучаемом (L.Zaitseva, C.Boule, 2005). Возможная структура модели студента для адаптивного обучения показана в таблице 1.

Таблица 1. Модель студента для адаптивного обучения

|

Компонент модели |

Описание |

|

|

Общая информация |

Учебная программа Специальность Опыт работы с компьютерными системами Опыт работы с компьютерными обучающими системами |

|

|

Уровень подготовки |

Уровень знаний Уровень умений Уровень навыков |

|

|

Текущая работа |

Повторение Пояснение Примеры Скорость изучения материала Скорость выполнения задания Количество ошибок Трудность задания Количество попыток при выполннии задачи |

Учебная информация Практические задания |

|

Метод обучения |

Метод (может быть объединение методов) |

|

|

Психологические характеристики |

Тип памяти (аудио, видео, каустик) Ориентированность (на задачу, на себя, на сотрудничество) |

|

Учитывая параметры предложенной модели студента, облегчается выбор ОО для конкретного студента на определенном шаге его работы с системой.

Общая информация (специальность, учебная программа) влияет на тип ОО (пример, строение, определение, правило), т.е. перед началом обучения преподаватель указывает, на каком уровне должен быть изучен предмет для конкретной специальности (Archipova A.I., Kochubey I.V., Ius D.V., 2002):

-

√ ознакомление – студенту предлагаются общие сведения по изучаемой теме;

-

√ воспроизведение – означает, что студент способен анализировать различные действия и возможно их результат после изучения основных концепций данного предмета;

-

√ навыки – показывает, что студент может применить полученные знания, выполняя задания некоторой группы;

-

√ трансформация – предполагает способность студента принимать решения при выполнении незнакомых задач, используя полученные знания.

Детальность пояснений и комментариев, а также примеры напрямую зависят от общего уровня подготовки и текущей работы студента. Для того, чтобы определить, что отображать – пример или пояснение, учитываются психологические характеристики, а именно ориентированность (на себя, на задачу, на сотрудничество).

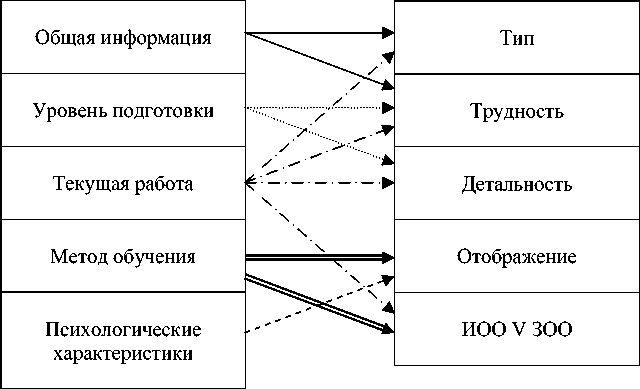

Таким образом для наиболее эффективного обеспечения адаптивности необходимо учитывать связь между параметрами модели студента и параметрами ОО (рис. 4).

Модель студента Параметры ОО

Рис. 4. Взаимосвязь параметров модели студента и ОО

Адаптация реализуется при помощи сценария диалога с учетом модели студента и модели учебного материала. Могут быть использованы 3 способа создания сценария (J.Bule, L.Zaitseva, 2005):

-

1) полностью преподаватель – преподаватель создает один или несколько сценариев, которые хранятся в базе знаний;

-

2) частично система – преподаватель включает необходимые по его мнению ОО, а система дополняет сценарий в зависимости от работы студента и его характеристик;

-

3) полностью система – агенты системы сами определяют какой и когда ОО отобразить, основываясь на значения параметров модели студента и модель учебного материала.

Модель учебного материала отображается в виде графа, вершинами которого являются ОО. Каждый из объектов представляет собой сложную структуру (рис. 2 и рис. 3). Таким образом при любом из способов создания сценария диалога процесс обучения формируется динамически, т.е. для каждого студента строится свой путь через граф модели учебного материала, в целом, и через структуру отдельного ОО, в частности.

Для реализации адаптируемости студенту предоставляется возможность изменять некоторые параметры системы и выбирать свой путь через граф. Например, определить, куда пойти из главного ИОО: к следующему ОО, EXM или EXP (рис. 2). Также он может указать детальность информации (выбор EXP2 – в случае ИОО или FULL – для ЗОО), а также её отображение в принципе (например, отказаться от получения комментария при выполнении ЗОО, т.е. после ответа сразу к следующему ОО, рис. 3).

Заключение

В современных компьютерных обучающих системах особое внимание уделяется разработке объектов обучения ОО с учетом возможности их многократного использования. ОО разделяются на 2 основные группы: информационные и задачные. У каждой из них сложная структура, благодаря которой возможна наиболее эффективная реализация адаптации и адаптируемости системы к студенту во время учебного процесса, т.к. позволяет построить индивидуаоьный сценарий для каждого обучаемого.