Адаптационные факторы личности и среды как условие профессиональной подготовки строителей в образовательной системе вуза

Автор: Блинова Тамара Васильевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются идеи формирования профессиональной адаптации у студентов первокурсников, рассматривается проблема сравнительных характеристик студентов, окончивших школу и техникум по специальности инженер-строитель, в контексте адаптационных факторов личности.

Адаптация, профессиональная адаптация, адаптационные факторы, образовательная система, социальная ситуация развития личности

Короткий адрес: https://sciup.org/14933300

IDR: 14933300 | УДК: 37

Текст научной статьи Адаптационные факторы личности и среды как условие профессиональной подготовки строителей в образовательной системе вуза

Процесс профессиональной адаптации студентов в образовательной системе вуза включает в себя несколько этапов, связанных с формированием профессиональной подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности.

Образовательная среда вуза с позиции теории педагогических образовательных систем (ОС) представляет собой синтез в единстве структурных и функциональных компонентов. Структурными компонентами в контексте теоретических посылок Н.В. Кузьминой являются: цели, преподаватель как управляющее звено образовательной системы, студент, содержание информации, средства коммуникации, оценочный компонент. Образовательная система вуза связана с компонентами предшествующей образовательной системы (школы или техникума) и последующей – производственной. Последний компонент ОС – означает следующую систему, в которую выпускник входит уже как специалист [1].

Управление преподавателем процессом профессиональной адаптации студентов, начиная с первого курса, предполагает изначальное изучение личности первокурсников и средовых факторов, способствующих целенаправленности, системности и последовательности овладения студентами профессиональных знаний, умений и профессионально важных качеств (ПВК).

В Кубанском государственном университете на кафедре Социальной работы, психологии и педагогики высшего образования осуществляется диссертационное исследование по проблеме профессиональной адаптации первокурсников вуза в контексте сравнительного анализа довузовского обучения учащихся, окончивших школу или техникум по специальности.

На первых этапах исследования обнаружено различие в уровнях сформированности знаний, умений, навыков и ряда других характеристик, выступающих в ряде определенных адаптационных факторов. Обнаруживаются различия между студентами-первокурсниками относительно не только базового образования, но и возраста, социального происхождения и некоторых личностных качеств, формированию которых наиболее способствовала предшествующая вузу социальная ситуация развития. Одной из задач осуществляемого исследования явилось изучение теоретических основ понятийного пространства «адаптации» в контексте процесса профессиональной подготовки будущих специалистов, выявления сущности адаптационных факторов и их роли в процессе профессиональной адаптации.

В качестве эмпирической была определена задача измерения особенностей (сходство и различие) первокурсников, окончивших школу и техникум, связанных с такими адаптационными факторами, как базовое образование, возраст, социальное происхождение.

В данной статье рассматриваются те результаты исследования, которые связаны с обозначенными факторами (составляющие часть в общей структуре) адаптационных факторов личности и среды. Их рассмотрение – задача другой статьи.

Термин «адаптация» (от ср. век. лат. «adaptation» – приспособление) был впервые введен в научную лексику немецким физиологом Аубертом в 1865 г. [2]. Понятие «адаптация» можно отнести к категории межпредметных, так как оно зарождается на стыках разных наук. В.А. Петровский трактует адаптивную направленность в широком смысле, имея в виду «не только процессы приспособления индивида к природной среде (решающие задачу сохранения телесной целостности, выживания, нормального функционирования и т.д.), но и процессы адаптации к социальной среде в виде выполнения предъявляемых со стороны общества требований, ожиданий, норм, соблюдение которых гарантирует полноценность субъекта как члена общества» [3].

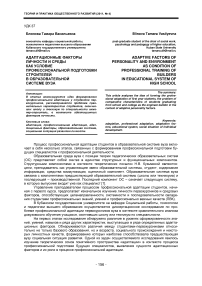

Анализ литературы показал, что одна из первых публикаций по адаптации студентов принадлежит Г.П. Медведеву, Б.Е. Рубину, Ю.С. Колесникову. В педагогике высшей школы [4] они впервые определили видовую структуру адаптации студентов, состоящую из двух компонентов – социальной и профессиональной адаптации.

Особое значение для дальнейшего исследования имеют вопросы видовой структуры адаптации образовательной системы как системы обратных взаимно-адаптированных связей (табл. 1) и совокупность адаптационных факторов личности и среды (табл. 2), представленных в исследовании В.Т. Ащепкова [5] и других. Видовая структура адаптации представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Видовая структура адаптации по В.Т. Ащепкову

Одним из оснований для эмпирического анализа адаптационных факторов личности и среды выступает совокупность адаптационных факторов, представленная В.Т. Ащепкова в таблице 2 [6].

Таблица 2. – Адаптационные факторы личности и среды (по В.Т. Ащепкову)

|

№ |

Личность |

№ |

Среда |

|

1 |

Базовое образование |

23 |

Микроклимат |

|

2 |

Проф. знания, навыки, умения |

24 |

Традиции |

|

3 |

Проф. квалификация |

25 |

Уровень развития коллектива |

|

4 |

Адаптационные способности |

26 |

Состав коллектива |

|

5 |

Призвание |

27 |

Профиль трудового коллектива |

|

6 |

Стаж и возраст |

28 |

Наличие лидера |

|

7 |

Мотивация |

29 |

Время адапт. включения |

|

8 |

Тип нервной системы |

30 |

Организация труда |

|

9 |

Черты характера |

31 |

Условия работы |

|

10 |

Привычки |

32 |

Этно.-демограф. состав коллектива |

|

11 |

Валеологические проблемы |

33 |

Биологическая структура |

|

12 |

Национальность |

34 |

Удовлетворенность работой |

|

13 |

Пол |

35 |

Отношение к начин. работнику |

|

14 |

Профессиональная культура |

36 |

Система адапт. подготовки |

|

15 |

Нравственные качества |

37 |

Уровень развития коллектива |

|

16 |

Эмпатийность |

38 |

«Возраст» коллектива |

|

17 |

Способность к саморазвитию |

39 |

Жилищно бытовые условия |

|

18 |

Должность |

40 |

Семейный бюджет |

|

19 |

Заработная плата |

41 |

Питание семьи |

|

20 |

Уровень нагрузки |

42 |

Отдых, досуг |

|

21 |

Социальное происхождение |

43 |

Медицинское обслуживание |

|

44 |

Лимит времени |

||

|

45 |

Наличие в семье больных |

||

|

46 |

Количество детей в семье |

||

|

47 |

Климато-географ. фактор |

||

|

48 |

Специфика учреждения, предприятия |

В данной статье о становлении и интерпретации следующих адаптационных факторов: базовое образование (1), возраст (6 фактор) и социальное происхождение (21 фактор по В.Т. Ащепкову).

Сначала были изучены методом анализа рабочей документации сведений о соотношении на I курс выпускников техникумов. Выборку составили студенты первокурсники по специальности «Промышленное гражданское строительство» 138 человек. Данный анализ приводим в течение с 2005/2006 2009/2010 учебных годов.

Обобщение эмпирического исследования по указанным факторам приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Краткая интерпретация выявленных показателей

|

№ п/п |

Адаптационный фактор |

Качественная характеристика выпускников |

|

|

Школы |

Техникума |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Базовое довузовское образование студентов I курса |

Составляет 25 % от общего приема |

АСХТ-Составляет 67 %, другие- техникумы 10 % |

|

2 |

Возраст |

Студенты по возрасту преимущественно относятся к ранней Юности. Для этого возраста характерно только формирование самосознания; собственное мировоззрение; отсутствие подлинной само-состоятельности; подверженность влиянию сверстников. |

Студенты по возрасту преемственно относятся к периоду поздней юности в контексте возрастных исследований. Для этого возраста характерна зрелость в умственном нравственном отношении; интеллектуальных и познавательных возможностей; самостоятельность; убежденность; сложившееся мировоззрение. |

|

3 |

Социальное происхождение |

Студенты имеют родителей обеспеченных работой из полных сельских семей рабочих, поэтому родители имели возможность дать своим детям полное образование в школе, а затем обеспечить их поступление в вуз. |

Студенты имеют родителей менее обеспеченных работой. Это студенты из полных и неполных семей рабочих и служащих, проживающих в городе и селе. Более низкое социальное происхождение объясняет желание родителей дать более раннее профессиональное образование в техникуме. |

Данные, полученные методом анализа рабочей документации, позволяют сделать обобщение о необходимости разработки дифференцированных систем заданий в процессе профессиональной адаптации средствами образовательных предметов, специфических, дифференцированных систем заданий, для студентов-выпускников техникумов и студентов-выпускников школы с учетом особенностей адаптационных факторов личности и среды.

Ссылки:

-

1. Кузьмина Н.В. Профессионализация личности пре

подавателя производственного обучения. Л., 1990.

-

2. Ащепков В.Т. Теоретические основы и прикладные

аспекты профессиональной адаптации преподавателей высшей школы: монография. Майкоп, 1997.

-

3. Кузьмина Н.В. Указ соч.

-

4. Ольшанский Д.В. Адаптация социальная // Философский энциклопедический словарь / ред. кол.: С.С. Аверинцев и др. М., 1989.

-

5. Ащепков В.Т. Указ. соч.

-

6. Там же.

Список литературы Адаптационные факторы личности и среды как условие профессиональной подготовки строителей в образовательной системе вуза

- Кузьмина Н.В. Профессионализация личности преподавателя производственного обучения. Л., 1990.

- Ащепков В.Т. Теоретические основы и прикладные аспекты профессиональной адаптации преподавателей высшей школы: монография. Майкоп, 1997.

- Ольшанский Д.В. Адаптация социальная//Философский энциклопедический словарь/ред. кол.: С.С. Аверинцев и др. М., 1989.