Адаптивная реакция перспективных сортов рапса ярового в условиях центральной зоны Краснодарского края

Автор: Старикова Дарья Владимировна, Горлова Людмила Анатольевна

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 4 (188), 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучено 18 перспективных и уже зарегистрированных сортов рапса ярового селекции ВНИИМК. Выявлено влияния метеоусловий в период конец цветения - созревание на проявление хозяйственно значимых признаков. Проведено сравнение сортов по рассчитанным статистическим параметрам адаптивности, экологической пластичности, стабильности в условиях центральной зоны Краснодарского края и выделение перспективных линейных сортов, наиболее стабильно проявляющих урожайность в разные годы. Исследования проводили в 2017-2020 гг. на центральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар. Установлено, что наиболее благоприятным для выращивания рапса ярового оказался 2017 г., индекс условий среды (Ij) составил 1,01. В среднем по сортам рапса ярового урожайность колебалась от максимальной в 2017 г. (2,83 т/га) до минимальной в 2019 г. (1,31 т/га). Масличность варьировала в разные годы от 40,9 до 46,34 %, масса 1000 семян - от 2,22 до 3,85 г. Содержание глюкозиналатов находилось на минимальном уровне (14,16 мкмоль/г) в 2017 г. и достигала максимума (21,48 мкмоль/г) в 2020 г. Наибольшей экологической пластичностью с показателями bi = 1,30; 1,24 и 1,21 характеризовались линейные сорта ВНАР13; ВН-Dl 2 и ВН-Dl 1. Наиболее стабильными проявили себя сорта Амулет и Руян - Si2 составляла 0,65 и 0,69 соответственно а также основные претенденты на название сорта: ВН-4801; ВН-191 и ВН-2478 с показателями 0,40; 0,62 и 0,80. Перспективные сорта ВН-4801 и ВН-906 (Кенар) характеризовались ценным сочетанием - повышенной урожайностью и стабильным проявлением урожайности по годам. По абсолютному показателю адаптивности изучаемые сорта расположились в следующей очерёдности: ВН-4801 (113,6 %), ВН-Dl 1 (106,3 %), ВН-Dl 2 (105,9 %), ВН-LP 13 (105,0 %), ВН-XT (103,4 %), Руян (102,9 %) и ВН-906 (101,9 %).

Рапс яровой, влияние условий, пластичность, стабильность, коэффициент адаптивности, урожайность, масличность, массы 1000 семян, глюкозинолаты

Короткий адрес: https://sciup.org/142231752

IDR: 142231752 | УДК: 631.52:633.853.494 | DOI: 10.25230/2412-608X-2021-4-188-71-77

Текст научной статьи Адаптивная реакция перспективных сортов рапса ярового в условиях центральной зоны Краснодарского края

Введение . С ростом потребности населения в растительных маслах в мировом земледелии наблюдается тенденция к увеличению посевных площадей под рапсом [1]. В РФ в 2021 г. рапс занимал около 1745 тыс. га, из них яровой – 1372, т.е. почти 80 % от общей площади посева. Биологические особенности яровой формы рапса и высокий адаптивный потенциал позволяют его выращивать в большинстве регионов России [2]. Основными зонами возделывания этой культуры являются Западно-Сибирский (519,9 тыс. га), Восточно-Сибирский (342,9 тыс. га) и Средне-Волжский (241 тыс. га) регионы.

Аграрному производству требуются современные урожайные и масличные сорта, отзывчивые на улучшение агроклиматических условий и в то же время устойчивые к стресс-факторам. Любое отклонение от оптимальных для роста и развития рапса условий может способствовать снижению урожайности, количества и качества масла [3]. Результат селекционной работы должен быть ориентирован на создание экологопластичных сортов и гибридов нового поколения, сохраняющих хозяйственно полезные признаки в различных условиях среды.

Основными отечественными селекционными учреждениями, ведущими селек- ционную работу по рапсу яровому, являются ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта (Краснодарский край, Липецкая область, Омская область), НИИСХ «Белогорка» (Ленинградская область), ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (Московская область). Селекционная работа направлена на создание высокопродуктивных и скороспелых сортов, с высоким качеством семян, устойчивых к полеганию растений и растрескиванию стручков, с повышенной устойчивостью к засухе, жаре и грибным болезням.

Рапс – светолюбивое и влаголюбивое растение умеренного климата. В течение вегетации этой культуры выделяют три периода повышенного влагопотребления: стеблевание, бутонизация и цветение [4]. В период цветение – созревание для рапса требуется не менее 300 мм осадков. Недостаток влаги в этот период приводит к физиологическому увяданию бутонов и их опадению вместе с цветками, недобору урожая, снижению массы 1000 семян. Краснодарский край не является зоной возделывания рапса ярового. Однако на центральной экспериментальной базе ВНИИМК занимаются созданием скороспелых, стрессоустойчивых, урожайных сортов с высокими количественными и качественными показателями масла.

Целью исследований являлось изучение сортов рапса ярового краснодарской селекции, влияние условий на проявление хозяйственно значимых признаков, сравнительная оценка на адаптивность, экологическую пластичность, стабильность, а также выделение перспективных линейных сортов, наиболее стабильно проявляющих хозяйственно ценные признаки в разных условиях года.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2017–2020 гг. на центральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар. В качестве объекта исследования использовались 18 сортов рапса ярового селекции ВНИИМК. Посев проводили в оптимальные сроки для зоны (первая декада апреля). Почва опытных участков представлена черноземом выщелочным слабогумусным сверхмощным тяжелосуглинистым. Семена высевали селекционной сеялкой Wintershteiger на 4-рядковых делянках (ширина междурядий 30 см) конкурсного сортоиспытания, площадь учетной делянки – 12 м2, в 4-кратной повторности. Сведения о погоде взяты на сайте:

Урожайные данные приведены к 100%-ной чистоте и 10 %-ной влажности. Массу 1000 семян определяли путем подсчета 1000 штук семян из среднего образца каждой линии и сорта на счётчике Seedburo 801 count-a-pak и дальнейшего взвешивания на электронных весах в двукратной повторности. Масличность семян – на ИК-спектрометре Matrix-I в среднем образце семян по ГОСТ 337492014 [5]. Общее содержание глюкозино-латов определяли титрометрическим методом с использованием хлористого палладия, модифицированного в отделе биохимии ВНИИМК [6].

Показатели экологической пластичности и стабильности рассчитывали по методике S.A. Eberhart, W.A. Rassell в редакции В.А. Зыкина. Методика основана на вычислении коэффициента линейной регрессии bi (экологическая пластичность) и среднего квадратического отклонения от линии регрессии ( S i2 ). Для вычисления коэффициента линейной регрессии определяли индексы условий среды (I j ), характеризующие изменчивость условий, в которых выращивали сорт [7]. Статистическая обработка данных проведена по методике Б.А. Доспе-хова [8] с использованием пакета прикладных программ EXEL. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности основана на сравнении общей видовой адаптивной реакции на конкретные условия вегетации, которая реализована и отнесена к средней для сравниваемых сортов урожайности.

Результаты и обсуждение. Потенциал продуктивности культуры определяется в первую очередь ее биологическими особенностями и природно-климатическими условиями (температурным режимом и влагообеспеченностью растений). Осадки – очень неустойчивый элемент климата, и распределение их на протяжении вегетационного периода как во времени, так и по интенсивности, происходит неравномерно. Для рапса ярового достаточная влагообеспеченность в течение периода вегетации становится лимитирующим фактором при его возделывании [9].

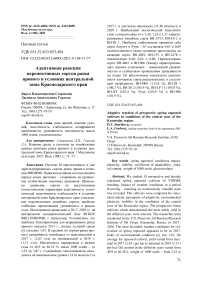

В условиях Краснодарского края критические периоды цветение – созревание или налив семян рапса ярового выпадают на июнь – июль. Метеорологические условия в годы исследований в этот период были разнообразными по влагообеспе-ченности и температурному режиму, что позволило дать объективную оценку влиянию этих факторов на продуктивность рапса ярового. Наиболее благоприятные условия для роста и развития рапса по тепло- и влагообеспеченности сложились в 2017 г., в течение периода конец цветения – созревание выпало значительное количество осадков – 69,7 мм (рис. 1).

Рисунок 1 – Погодные условия в период налива семян рапса ярового (г. Краснодар)

Количество осадков, выпавших в 2018 г. (38,2 мм), в период налива семян уступало норме, также значительный недобор осадков отмечался в 2019 г. (23,4 мм). В 2020 г. количество осадков находилось на уровне 2018 – 31,4 мм, а сумма активных температур составила 651 о С. Этот показатель в фазе налива семян рапса ярового 73

в 2017 г. не отличался от среднемноголетних показателей – 742,2 о С, в 2018 г. был ниже – 700,3 о С. Наименьшая сумма активных температур отмечалась в 2019 г. – 508,7 о С.

В результате исследований установлено, что урожайность семян рапса ярового зависела от гидротермических условий года и имела значительную степень варьирования (табл. 1). Так, в 2019 г. была получена самая низкая урожайность в среднем по изучаемым линиям и сортам рапса ярового – 1,31 т/га, а в 2017 г. урожайность достигала своего максимального значения – 2,83 т/га.

Таблица 1

Характеристика рапса ярового по хозяйственно полезным признакам

|

Признак |

Год исследования |

||||

|

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

среднее |

|

|

Урожайность, т/га |

2,83 |

1,56 |

1,31 |

1,58 |

1,82 |

|

Масличность, % |

46,34 |

40,90 |

44,10 |

45,70 |

44,26 |

|

Глюкозиналаты, мкмоль/г |

14,16 |

17,82 |

15,63 |

21,48 |

17,27 |

|

Масса 1000 семян, г |

3,85 |

2,73 |

2,22 |

2,96 |

2,94 |

На урожайность рапса ярового в определенной степени оказывает влияние масса 1000 семян, так как этот признак является одним из элементов структуры урожая. Растения могут возмещать недоразвитие одних структурных элементов другими, но снижение массы 1000 семян не может быть компенсировано другими показателями элементов продуктивности, поэтому любое её изменение влияет на урожайность.

При недостаточном выпадении осадков в период налива семян рапса ярового формируются более мелкие и щуплые семена. Так, неблагоприятные условия 2019 г. негативно отразились на массе 1000 семян, в среднем по изучаемым сортам рапса ярового она равнялась 2,21 г, а во влажный 2017 г. этот показатель достигал своего максимального значения – 3,85 г.

Масличность является важным показателем для конечных потребителей маслосемян рапса (маслоперерабатывающие 74

предприятия). Географическое расположение района возделывания и характерные для него погодные условия оказывают влияние на количество масла, накапливаемого в семенах рапса.

Условия, складывающиеся в период формирования и налива семян, в годы проведения исследований повлияли на синтез масла. Высокое содержание масла в семенах рапса в среднем у изучаемых сортов было получено в 2017 г. – 46,34 % (табл. 1). Повышенные среднесуточные температуры и острый дефицит влаги в 2018 г. значительно сократили продолжительность фаз цветения и созревания. В результате чего в среднем у всех изучаемых линий и сортов масличность составила 40,9 %.

На синтез глюкозиналатов в растениях также большое влияние оказывают погодные условия – сухая жаркая погода способствует повышению их содержания. В 2020 г. количество осадков, выпавших в период налива семян, значительно уступало норме, а температура воздуха превышала на 0,8–4,5 о С среднемноголетние показатели, что отрицательно отразилось на содержании глюкозиналатов в семенах и привело к их увеличению – 21,5 мкмоль/г (табл. 1). В благоприятном по тепло- и влагообеспеченности 2017 г. содержание глюкозиналатов в семенах в среднем составило 14,2 мкмоль/г.

Погодные условия вегетационного периода оказывают наиболее значимое влияние на урожайность. Их воздействие вызывает значительные колебания этого важнейшего показателя по годам [10]. В проводимых исследованиях для каждого сорта был рассчитан коэффициент линейной регрессии (bi), который характеризует степень отзывчивости на условия выращивания. Для каждого сорта был рассчитан коэффициент линейной регрессии (bi), который характеризует степень отзывчивости на условия выращивания. Чем выше этот показатель, тем более существенна экологическая пластичность сорта и линии. Если bi значительно выше единицы, то сорт можно относить к интенсивному типу. При коэффициенте регрессии, равном или близком единице, считается, что изменение урожайности сорта соответствует изменению условий выращивания.

Анализ полученных данных по сортам рапса ярового позволил установить, что перспективные сорта, выделившиеся в ходе конкурсного сортоиспытания, ВН-LР13; ВН-Dl 2 и ВН-Dl имеют более высокий показатель bi: 1,30; 1,24 и 1,21 соответственно, обладают наибольшей экологической пластичностью и активнее реагируют на определенные улучшения условий выращивания (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика сортов рапса ярового по урожайности в разные годы

|

Генотип |

Средняя урожайность по генотипу, т/га |

TY |

Yi |

bi |

Si2 |

|||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|||||

|

Таврион |

2,76 |

1,69 |

1,13 |

1,66 |

7,23 |

1,81 |

0,98 |

3,17 |

|

Галант |

2,23 |

1,86 |

0,98 |

1,57 |

6,63 |

1,66 |

0,63 |

13,78 |

|

Дуэт |

2,63 |

1,71 |

1,21 |

1,54 |

7,09 |

1,77 |

0,87 |

2,20 |

|

Руян |

2,75 |

1,73 |

1,40 |

1,61 |

7,49 |

1,87 |

0,87 |

0,69 |

|

Амулет |

2,85 |

1,63 |

1,24 |

1,53 |

7,25 |

1,81 |

1,04 |

0,65 |

|

ВН-417 |

2,91 |

1,42 |

1,35 |

1,50 |

7,18 |

1,79 |

1,09 |

1,21 |

|

ВН-4801 |

3,24 |

1,80 |

1,50 |

1,74 |

8,27 |

2,07 |

1,16 |

0,40 |

|

ВН-Dl 1 |

3,18 |

1,44 |

1,42 |

1,70 |

7,74 |

1,93 |

1,21 |

2,38 |

|

Викинг |

3,01 |

1,42 |

1,30 |

1,45 |

7,17 |

1,79 |

1,18 |

1,17 |

|

ВН-Dl 2 |

3,23 |

1,42 |

1,54 |

1,53 |

7,71 |

1,93 |

1,24 |

5,30 |

|

ВН-НММ |

2,62 |

1,52 |

1,08 |

1,48 |

6,70 |

1,67 |

0,96 |

1,27 |

|

ВН-ХТ |

3,02 |

1,51 |

1,42 |

1,59 |

7,53 |

1,88 |

1,11 |

0,97 |

|

ВН-191 |

2,43 |

1,49 |

1,27 |

1,62 |

6,81 |

1,70 |

0,74 |

0,62 |

|

ВН-ПР |

2,37 |

1,55 |

1,28 |

2,01 |

7,20 |

1,80 |

0,61 |

8,93 |

|

ВН-2254 |

2,90 |

1,46 |

1,40 |

1,29 |

7,04 |

1,76 |

1,09 |

4,26 |

|

ВН-2478 |

2,50 |

1,54 |

1,47 |

1,50 |

7,02 |

1,75 |

0,72 |

0,80 |

|

ВН-906 |

3,05 |

1,45 |

1,28 |

1,64 |

7,42 |

1,86 |

1,19 |

0,84 |

|

ВН-LР 13 |

3,25 |

1,43 |

1,39 |

1,58 |

7,65 |

1,91 |

1,30 |

2,27 |

|

TYi |

50,89 |

28,04 |

23,64 |

28,52 |

131,09 |

- |

- |

- |

|

Yj |

2,83 |

1,56 |

1,31 |

1,58 |

- |

- |

- |

- |

|

Ij |

1,01 |

-0,26 |

-0,51 |

-0,24 |

- |

- |

- |

- |

Сорта рапса ярового Галант и ВН-ПР характеризовались пониженной пластичностью, показатель нормы реакции bi составлял 0,63 и 0,61 соответственно. У остальных сортов и линий рапса ярового коэффициент регрессии (bi) был близок к единице и варьировал от 0,87 до 1,18, что указывает на прямую зависимость урожайности от погодных условий.

Отклонение фактических урожаев от теоретических, рассчитанных на основе средней урожайности и индекса среды, показывает меру стабильности сорта ( Si2 ). Стабильность сорта тем выше, чем меньше отклонение. Самый низкий показатель S i2 у сортов Амулет и Руян (0,65 и 0,69) и у основных претендентов на название сорта: ВН-4801; ВН-191 и ВН-2478 (0,4; 0,62 и 0,80 соответственно). Поэтому можно предположить, что данные сорта обладают лучшей приспособленностью к изменению погодных условий.

Наиболее ценными для сельскохозяйственного производства являются те сорта, которые имеют более высокую среднюю урожайность и в то же время меньший размах колебаний признака, меняющегося в условиях выращивания, то есть будут более стабильными [11]. Такими характеристиками в наших исследованиях обладали перспективный сорт ВН-4801, который планируется к передаче в Госсорткомиссию на испытание в 2022 г., и желтосемянный сорт ВН-906 (Кенар).

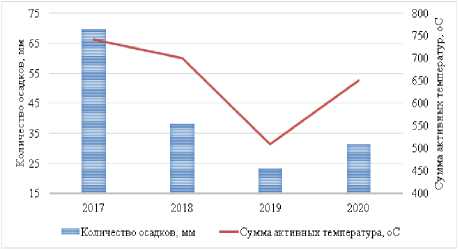

Для получения объективной информации об адаптивности сортов рапса ярового был рассчитан коэффициент адаптивности (КА) по методу Л.А. Животкова [12]. Средний коэффициент адаптивности показывает продуктивные возможности сорта. В наших исследованиях он варьировал от 91,1 до 113,6 %. За годы исследований (2017–2020 гг.) семь из восемнадцати сортов имели коэффициент адаптивности выше 100 % (рис. 2).

По абсолютному показателю адаптивности сорта расположились в следующей очерёдности: ВН-4801 (113,6 %), ВН-Dl 1 (106,3 %), ВН-Dl 2 (105,9 %), ВН-LР 13 (105,0 %), ВН-XT (103,4 %), Руян (102,9 %) и ВН-906 (101,9 %).

ВН-906 ^^^^^^^^^^^^^^^м

ВН-2478 ^^^^^^^^^^^^^м

ВН-2254 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ВН-ПР ^^^^^^^^^^^^^^м

ВН-191 ^^^^^^^^^^^М

ВН-ХТ ^^^^^^^^^^^^^^^^^

вн-нмм ^^^^^^^^^^^

BH-D12 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^м

Викинг ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^в

BH-D11 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BH-4S01 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

ВН-417 ^^^^^^^^^^^^^м

Амулет ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Руян ^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Дуіт ^^^^^^^^^^—

Галант ^^^^^^^^^^^^^^^^

I аврион ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

70 80 90 100 110 12 0

Коэффициент адаптивности, %

Рисунок 2 – Коэффициент адаптивности изучаемых сортов рапса ярового в условиях центральной зоны Краснодарского края, %

Выводы. В результате проведенных исследований в условиях центральной зоны Краснодарского края определена зависимость урожайности, масличности, содержания глюкозиналатов в семенах и массы 1000 семян от гидротермических условий в самый критический для южных регионов период конец цветения – созревание.

Установлено, что наиболее благоприятным для выращивания рапса ярового оказался 2017 г. В среднем по изучаемым линиям и сортам рапса ярового получена максимальная урожайность семян – 2,83 т/га, масличность – 46,34 % и масса 1000 семян – 3,85 г, а содержание глюко-зиналатов находилось на минимальном уровне – 14,16 мкмоль/г.

Линии ВН-LР13, ВН-Dl 2 и ВН-Dl 1 обладали наибольшей экологической пластичностью и активнее реагировали на определенные улучшения условий выращивания. Сорта Амулет, Руян, ВН-4801, ВН-191 и ВН-2478 обладали лучшей стабильностью и приспособленностью к ухудшению погодных условий.

Перспективные сорта ВН-4801 и ВН-906 (Кенар) характеризовались очень важным сочетанием – повышенной урожайностью и стабильным проявлением этого признака.

У сортов ВН-4801, ВН-Dl 1, ВН-Dl 2, ВН-LР 13, ВН-XT, Руян и ВН-906 наблюдалась повышенная адаптивная реакция признака урожайности на изменяющиеся условия.

Список литературы Адаптивная реакция перспективных сортов рапса ярового в условиях центральной зоны Краснодарского края

- Кузнецова Г.Н., Полякова Р.С. Влияние климатических условий на урожайность, масличность и жирно-кислотный состав масла рапса ярового // International Agricultural Journal. -2021. - № 2 (64). - С. 84-94.

- Старых А.И. Влияние условий выращивания на урожайность и посевные качества семян ярового рапса // Современные научно-практические решения в АПК: Сборник статей всероссийской научно-практической конференции. - 2017. - С. 751-759.

- Pospisil M., Pospisil A., Butorac J., Gunjaca J., Brcic M.: Utjecaj roka sjetve na prinos uljane repice // Zbornik radova 45. Hrvatski i Medunarodni simpozij agronoma. Poljoprivredni fakultet Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 15-19 veljace 2010. - P. 888-891.

- Горлова Л.А., Бочкарева Э.Б., Сердюк В.В., Стрельников Е.А., Агафонов О.М. Оценка перспективных линий рапса ярового селекции ВНИИМК в различных градиентах экологических условий // Международный журнал гуманитарных и естественных наук - 2018. - № 11. -Т. 2. - С. 5-13.

- ГОСТ 33749-2014. Семена масличные, жмыхи и шроты. Определение влаги, жира, протеина и клетчатки методом спетроскопии в ближней инфракрасной области. - М.: Стандар-тинформ, 2015. - 12 с.

- Осик Н.С., Швецова В.П. Метод быстрой оценки общего содержания глюкозинолатов в семенах капустных для целей селекции // Бюллетень НТИ ВНИИМК. - 1995. - Вып. 6. - С. 98-99.

- Зыкин В.А., Белан И.А., Юсов В.С., Корнева С.П. Методики расчёта экологической пластичности сельскохозяйственных растений по дисциплине «Экологическая генетика». - Омск, 2008. - 36 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

- Кукса Ю.А., Комарова 1.Б. Водоспожи-вання ршака ярого залежно ввд агроприйомiв вирощування в умовах твшчного степу Украши // Науково-технiчний бюллетень 1нсти-туту олiйних культур НААН. - 2016. - № 23. -С. 137-142.

- Гущина В.А., Лыкова А.С. Влияние сорта и гидротермических условий периода вегетации на продуктивность ярового рапса // Нива Поволжья. - 2015. - № 2 (35). - С. 13-18.

- Абдуллаев К.К., Бекенова Л.В. Экологическая пластичность некоторых сортов яровой мягкой пшеницы, включённых в Казахстано-Сибирский питомник в 2002 г. // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - Новосибирск, 2004. - № 2. - С. 8-12.

- Животков Л.А., Морозова З.А., Секатуе-ва Л.И. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайность» // Селекция и семеноводство. - 1994. - № 2. - С. 3-6.