Адаптивный потенциал коллекционных образцов фасоли

Автор: Безуглая О.Н.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (174), 2018 года.

Бесплатный доступ

Одним из основных направлений адаптацион-ных механизмов является приспособленность генотипа к разным соотношениям температурно- водного режима окружающей среды. Таким образом, была поставлена цель: определить адаптационный потенциал коллекционных образцов фасоли, выращенных в четырех экологических зонах Ук-раины, отличающихся друг от друга по соотношению температуры и влаги на протяжении вегетационного периода культуры. Это г. Одесса (Селекционно-генетический институт НААН), г. Харьков (Институт растениеводства им. В.Я. Юрье- ва НААН), Полтавская область (Устимовская опытная станция растениеводства), г. Черновцы (Буковинская государственная сельскохозяйственная опытная станция). Объектом исследований бы-ли 24 образца фасоли обыкновенной из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины. Для анализа адаптивного потен-циала образцов фасоли были использованы математические показатели: фактор стабильности, гомеостатичность, селекционная ценность, генотипический эффект, а также средняя урожайность образцов по пунктам испытания. Для каждого из математических показателей применено ранжиро-вание практической ценности конкретного призна-ка по мере ее возрастания (ранг от 1 до 24). Установлено, что на уровень урожайности образцов фасоли существенное влияние оказывают метеорологические факторы конкретной экологической зоны в период формирования генеративных орга-нов (ветвление - цветение растений). Средняя урожайность образцов в пункте экологического испытания имеет положительную корреляцию с ГТК в данные фазы развития растений фасоли (коэффициент корреляции 0,95): ГТК = 0,46, урожайность 72 г/м2 (Одесса); ГТК = 0,89, урожайность 181 г/м2 (Харьков); ГТК = 1,06, урожайность 279 г/м2 (Полтавская область); ГТК = 1,96, урожайность 371 г/м2 (Черновцы). Выявлены генотипы с высо-ким адаптивным потенциалом по сумме рангов практической ценности по конкретным признакам (сумма рангов 5-41). Это селекционные сорта из Украины (Дніпровська бомба, Надія и Отрада; из США Holberg) и венгерская местная форма (UD0300104).

Фасоль, урожайность семян, адаптивность, фактор стабильности, гомеостатичность, селекционная ценность, генотипический эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/142214686

IDR: 142214686 | УДК: 635.652/.654:575 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-2-174-23-28

Текст научной статьи Адаптивный потенциал коллекционных образцов фасоли

Введение. Проблема адаптации растений к условиям окружающей среды зани-23

мает центральное место в сельском хозяйстве. Адаптация – это процесс взаимодействия между генотипом и средой, которому присуще единство противоположностей: изменчивость и стабильность, гибкость и устойчивость, дифференцированность и функциональная целостность. Несмотря на универсальность основных путей адаптации, адаптивный потенциал каждого вида, характеризующий его способность к выживанию в результате взаимосвязанного функционирования генетических программ онтогенетической и филогенетической (генотипической) адаптации, специфичен и эволюционно обусловлен [1]. Одним из основных направлений адаптационных механизмов является приспособленность генотипа к разным соотношениям температурноводного режима окружающей среды. Таким образом, была поставлена цель: определить адаптационный потенциал коллекционных образцов фасоли, выращенных в разных экологических зонах Украины, отличающихся друг от друга по соотношению температуры и влаги на протяжении вегетационного периода культуры.

Материалы и методы. Объектом исследований были 24 образца фасоли обыкновенной ( Phaseolus vulgaris L.) из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины, которые были подобраны по принципу разной реакции на колебания температуры и влажности среды их произрастания (по результатам исследований 1994–2014 гг.) (таблица). Репродукция семян Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН. Посев проводили ручными сажалками в 4-кратной повторности в оптимальные для фасоли сроки. Схема посева: 30 × 10 см, учетная площадь – 1 м2. Агротехника общепринятая для конкретной зоны выращивания. Оценку коллекционных образцов проводили в соответствии с действующими методическими рекомендациями [2] и классификаторами рода Phaseolus L. [3; 4].

Для анализа адаптивного потенциала образцов фасоли были использованы математические показатели: фактор стабильности (S.F.), гомеостатичность (Hom), селекционная ценность (Sc), генотипический эффект (εi), а также средняя урожайность образцов по пунктам испытания ( ̅i).

Фактор стабильности (согласно методике D. Lewis [5]) рассчитывали по формуле:

S.F.=

̅ н . Е .

̅ L . Е .

где ̅ Н . Е . – значение признака в высокопродуктивной среде;

̅ L . Е . – значение признака в низкопродуктивной среде.

Гомеостатичность (согласно методике

В.В. Хангильдина [6]) расcчитывали по формуле:

̅ 2

Hom = ,

где ̅– среднее арифметическое урожайности;

σ – среднее квадратическое отклонение.

Селекционную ценность (согласно методике В.В. Хангильдина [6]) расcчиты-вали по формуле:

Sc = ̅ Ііт , Xopt

где ̅– среднее арифметическое урожайности;

̅ – урожайность на лимитированном фоне;

xopt – урожайность на оптимальном фоне.

Генотипический эффект (согласно методике Б.П. Гурьева [7]) рассчитывали по формуле:

Ei = ̅ ̅ … , (4)

… где ̅і – средняя урожайность образцов по пунктам испытания,

̅… – средняя урожайность по опыту.

Для каждого из математических показателей применено ранжирование практической ценности конкретного признака по мере ее возрастания (ранг от 1 до 24).

Результаты и обсуждение. Экологическое испытание образов фасоли обыкновенной из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины (НЦГРРУ) проводии в 2015 г. в четырех учреждениях: Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН (ИР) (г. Харьков – восточная лесостепь), Усти-мовская опытная станция растениеводства Института растениеводства им. В.Я. Юрьева

НААН (УОСР) (Полтавская обл. – южная лесостепь), Буковинская государственная сельскохозяйственная опытная станция Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН (БГСХОС) (г. Черновцы – Полесье), Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения (СГИ) (г. Одесса – южная степь). Районы экологического испытания были подобраны таким образом, чтобы оценить реакцию коллекционных образцов фасоли на разное соотношение водного баланса и температурного режима условий произрастания и учесть потенциал их урожайности.

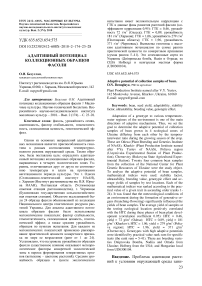

Для анализа адаптивного потенциала образцов фасоли был выбран 2015 г., так как для посева в этом году в каждом учреждении, участвующем в экологическом испытании, были использованы оригинальные семена коллекционных образцов репродукции Института растениеводства им. В.Я. Юрьева. Установлено, что метеорологические условия формирования семян влияют на их посевные и урожайные качества [8]. Гидротермический коэффициент (ГТК) периода формирования генеративных органов фасоли (фаза развития растений ветвление – цветение) существенно отличался по учреждениям (ИР – 0,89; УОСР – 1,06; БГСХОС – 1,96; СГИ – 0,46) и положительно коррелировал (коэффициент корреляции 0,95) со средним показателем урожайности исследуемых образцов по каждому пункту экологического испытания (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость урожайности фасоли от ГТК в период формирования генеративных органов

Таким образом, было установлено, что на уровень урожайности семян фасоли существенное влияние оказывают метеорологические условия в периоды форми- рования генеративных органов, которым соответствуют фазы развития: ветвление, бутонизация и цветение (IV–IХ этапы органогенеза), когда закладываются на растении бутоны, цветки и бобы (по Ф.М. Куперман) [9].

Использованные для анализа экологической изменчивости математические показатели дают расширенную характеристику образца по его адаптивным способностям: фактору стабильности ( S.F .), гомеостатичности ( Hom ), селекционной ценности ( Sc ), генотипическому эффекту ( εi ), средней урожайности образцов по пунктам испытания ( ̅ i ).

Фактор стабильности показывает уровень фенотипической устойчивости конкретного образца и должен приближаться к единице. В этом случае, по мнению Хан-гильдина и Литвиненко [6], генотип не зависит от условий окружающей среды. Однако анализируемая нами урожайность образцов фасоли – признак полигенный, который зависит от целого ряда составляющих и контролируется условиями окружающей среды, в которой он и формируется. Так как данные экологические исследования проводились в разных по температурно-водному режиму пунктах, то показатель фактора стабильности был в интервале 2,79–117,00 (таблица). Мы считаем наиболее стабильными по урожайности семян образцы фасоли с наименьшим показателем фактора стабильности: Holberg ( S.F. 2,79, который соответствует рангу 1), Дніпровська бомба ( S.F. 2,87; 2), UD0300152 из Украины ( S.F. 3,20; 3), Веселка ( S.F. 3,20; 4), UD0300286 из Украины ( S.F. 3,40; 5). Наименее стабильными в нашей выборке были образцы: Первомайська ( S.F. 9,21; 20), Белгородская 1 ( S.F. 12,72; 21), Прелом ( S.F. 20,88; 22), UD0300463 из Украины ( S.F. 24,67; 4) и Місцева бомба 5 ( S.F. 117,00; 24).

Гомеостатичность природного объекта – это стабильность при изменении параметров среды, в нашем случае – условий роста и развития растений фасоли. Этот параметр прямо пропорционален урожайности образца и обратно пропорционален ее разбросу в разных условиях [10].

Таким образом, чем выше числовое выражение этого показателя, тем более го-меостатичный образец, то есть стабильный в разных условиях произрастания. Анализируя данных урожайности образцов фасоли (таблица), показал, что наиболее гомеостатичными были Holberg (ранг 1), Веселка (2), Синельниківська 8 (3), UD0300104 из Венгрии (4) и Несподіванка (5); наименее гомеостатичными – Буко-винка (20), Прелом (21), Bogema (22), Пер-вомайська (23) и Місцева бомба 5 (24).

Параметр селекционная ценность основывается на соотношении урожайности конкретного образца в лимитирующих и оптимальных условиях, умноженной на среднюю урожайность по пунктам испытания [10]. Наивысшую селекционную ценность в нашей выборке образцов имел американский сорт Holberg (ранг 1), а также Дніпровська бомба (2), UD0300104 из Венгрии (3), Несподіванка (4) и Надія (5). Последние места в данном ряду рангов занимают: Ювілейна 287 (20), Прелом (21), Белгородская 1 (22), UD0300463 из Украины (23) и Місцева бомба 5 (24).

Существует мнение, что генотипический эффект обусловливается генотипической адаптацией и, по сути, является своеобразным набором программ развития растения на протяжении многих поколений, которые передаются по наследству. Реализация этих программ во многом зависит от внешних условий, которые и включают работу определенных блоков генов [11]. В нашем случае, уровень урожайности семян одной репродукции при попадании их в условия, различающиеся по соотношению влаги и температуры, позволил оценить генотипический эффект каждого образца. Генотипический эффект определялся разницей между средним значением урожайности конкретного образца в пунктах экологического испытания и средним показателем урожайности по опыту [7]. Высокий уровень проявления этого признака характеризуется высоким положительным показателем. Чем ниже числовое выражение генотипического эффекта, тем хуже генотипическая адаптация фенотипа. Отрицательные значения характеризуют образец фасоли как имеющий низкую адаптационную способность. Та-26

ким образом, выделены образцы с высоким генотипическим эффектом: Holberg (ранг 1), UD0300104 из Венгрии (2), Спе-ранца (3), Надія (4), Прелом (5), и с очень низким генотипическим эффектом: Bogema (20), Докучаєвська (21), Белгородская 1 (22), UD0300463 (23) и UD0300152 (24) из Украины.

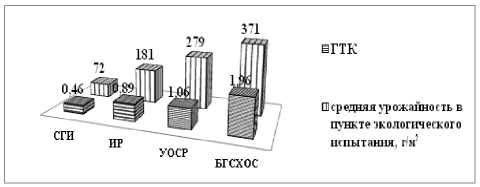

Средняя по пунктам экологического испытания урожайность имеет высокую корреляцию с генотипическим эффектом (r = 0,99, Р < 0,05), среднюю корреляцию с селекционной ценностью (r = 0,49, Р < 0,05) и гомеостатичностью (r = 0,37, Р < 0,05) и демонстрирует полное отсутствие корреляционной связи с фактором стабильности (r = -0,04, Р < 0,05) (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимость средней урожайности семян по пунктам экологического испытания от параметров адаптивного потенциала

Для определения адаптивного потенциала каждый образец оценивали по сумме рангов практической ценности. Невысокий числовой показатель суммы рангов характеризует образец как генотип, имеющий высокий адаптивный потенциал с уникальным коадаптивным кодом генов [12].

По всем параметрам самый высокий адаптивный потенциал имел американский сорт Holberg (сумма рангов практической ценности 5). Этот образец используется нами в качестве эталона стабильно высокой урожайности. Кроме него, в пятерку генотипов с высоким адаптивным потенциалом вошли образцы: местная форма из Венгрии UD0300104 (25) и украинские сорта Дніпровська бомба (36), Надія (37) и Отрада (41). Сорт Отрада используется нами при оценке коллекционных образцов в качестве стандарта.

Таблица

Этот сорт в нашем опыте имел средние показатели ( S.F . – 11 баллов, Hom – 9 баллов, Sc – 7 баллов, εi – 7 баллов, ̅ i – 7 баллов). Однако по сумме баллов он показал высокие адаптивные способности.

Выводы . Проведенное в 2015 г. экологическое испытание коллекционных образцов фасоли в четырех пунктах Украины, которые различаются по своему температурноводному балансу, позволило выявить генотипы с высоким адаптивным потенциалом по сумме рангов практической ценности по признакам: фактор стабильности, гомеостатичность, селекционная ценность, генотипический эффект, средняя урожайность (сумма рангов 5–41). Это селекционные сорта Дніпровська бомба, Надія и Отрада из Украины; Holberg из США и венгерская местная форма UD0300104.

Установлено, что на уровень урожайности образцов фасоли существенное влияние оказывают метеорологические факторы конкретной экологической зоны в период формирования генеративных органов, которому соответствует фаза развития растения ветвление – цветение (IV–IХ этапы органогенеза).

Мы выражаем огромную благодарность коллективам, которые участвовали в проведении экологического испытания с соблюдением всех методических требований: отделу селекции, генетики и семеноводства бобовых культур Селекционно-генетического института и лично заведующему отделом, кандидату сельскохозяйственных наук Олегу Владимировичу Бушуляну и ведущему научному сотруднику отдела, кандидату биологических наук Галине Дмитриевне Лавровой ; лаборатории зернобобовых, крупяных культур и кукурузы Устимовской опытной станции растениеводства и лично заведующему лабораторией, кандидату сельскохозяйственных наук Сергею Ивановичу Силенко ; лаборатории зернобобовых культур Буковинской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института сельского хозяйства Карпатского региона и лично кандидату сельскохозяйственных наук, заслуженному работнику сельского хозяйства Марии Григорьевне Голохоринской , на то время ведущему научному сотруднику лаборатории.

Список литературы Адаптивный потенциал коллекционных образцов фасоли

- Жученко А.А. Генетическая природа адаптационного потенциала возделываемых растений//Идентифицированный генофонд растений и селекции. -СПб: ИНИИР, 2005. -С. 36-101.

- Методичнi рекомендацiї з вивчення генетичних ресурсiв зернобобових культур. НААН. Iнститут рослинництва iм. В.Я. Юр’єва. -Харкiв, 2016. -84 с.

- Широкий унифицированный классификатор СЭВ и международный классификатор СЭВ культурных видов рода Phaseolus L. -Л.: ВИР, 1984. -42 с.

- Широкий унiфiкований класифiкатор України роду Phaseolus L. -Харкiв, 2004. -50 с.

- Lewis D. Gene-environment interaction: a relationship between dominance, heterosis, phenotypic stability and variability. -Heredity, 1954. -V. 8. -P. 333-356.

- Хангильдин В.В., Литвиненко Н.А. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы//Науч.-тех. бюл. ВСГИ. -1981. -Вып. 1 (39). -С. 8-14.

- Методические рекомендации по экологическому сортоиспытанию кукурузы/Подгот.: Б.П. Гурьев , УНИИРСиГ. -Харьков, 1981. -32 с.

- Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур. -М.: Колос, 1966. -464 с.

- Физиология сельскохозяйственных растений. Зернобобовые растения. Многолетние травы. Хлебные злаки (рожь, ячмень, овес, просо) и гречиха//Под ред. Н.С. Туркова. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -Т. VI. -654 с.

- Коробова Н.А., Козлов А.А., Пучкова Е.В. Адаптивный потенциал сортов зернового гороха//Известия оренбургского государственного аграрного университета. -2017. -№ 3 (65). -С. 41-44.

- Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. -М.: Наука, 1968. -451 с.

- Мережко А.Ф. Принципы поиска, создания и использования доноров ценных признаков в селекции растений//Идентифицированный генофонд растений и селекции. -СПб.: ИНИИР, 2005. -С. 189-204.