Агрохимические исследования Омского государственного аграрного университета (к 95-летию создания кафедры агрохимии)

Автор: Бобренко И.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2 (42), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены история, основные научные достижения кафедры агрохимии Омского государственного аграрного университета за 95 лет исследований и влияние данных достижений на развитие агрохимической науки в России и Сибири в частности. Названы имена ученых, отмечен их существенный научный вклад. Охарактеризованы основные научные направления, результаты исследований в рамках которых имеют важное значение для теории и практики. В процессе многолетней научной и образовательной деятельности нескольких поколений сотрудников кафедры разработаны многие теоретические и практические аспекты управления плодородием почв и питанием растений сельскохозяйственных культур.

Кафедра, агрохимия, наука, исследования, институт, университет

Короткий адрес: https://sciup.org/142229234

IDR: 142229234 | УДК: 378.6:631.8(09) | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_2_10

Текст научной статьи Агрохимические исследования Омского государственного аграрного университета (к 95-летию создания кафедры агрохимии)

Кафедра специальных культур и учения об удобрении с лабораторией сельскохозяйственного анализа была организована в составе Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства (в настоящее время – Омский ГАУ) в 1926 г. В то время в Сибири не было ни одного научного учреждения или подразделения, которое занималось бы агрохимическими исследованиями. Лишь в 1933 г. был создан Сибирский научноисследовательский институт сельского хозяйства в Омске, затем появились Алтайский, Красноярский, Курганский, Бурятский и Якутский научно-исследовательские институты сельского хозяйства, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья, Южно-Уральский научно-исследовательский институт земледелия, Институт почвоведения и агрохимии СО АН, Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства (г. Новосибирск).

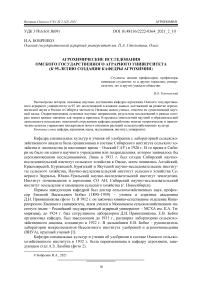

Первым заведующим кафедрой был доктор сельскохозяйственных наук, профессор Евгений Васильевич Бобко (1890–1959) – ученик и соратник академика Д.Н. Прянишникова (фото 1). В 1912 г. он закончил химико-естественное отделение Императорского Киевского университета, затем учился в Московском сельскохозяйственном институте (ныне – Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева), до 1924 г. был сотрудником лаборатории Д.Н. Прянишникова. Е.В. Бобко организовал кафедру, был заведующим до 1931 г., расширил лабораторию сельскохозяйственного анализа, созданную в 1922 г. В дальнейшем Е.В. Бобко – руководитель лаборатории микроэлементов Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения (ВИУА), крупный ученый [1].

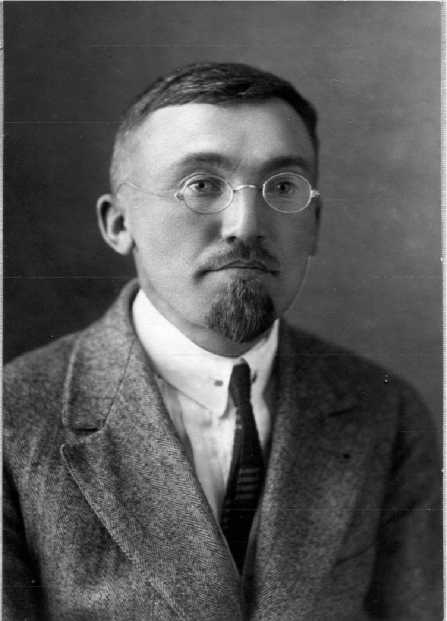

Кафедра специальных культур и учения об удобрении в составе Омского сельскохозяйственного института в 1932 г. была переименована в кафедру агрохимии, заведующим стал А.З. Ламбин (фото 2).

Фото 1. Бобко Евгений Васильевич

Фото 2. Ла м бин А л екс а н др За х а ров ич

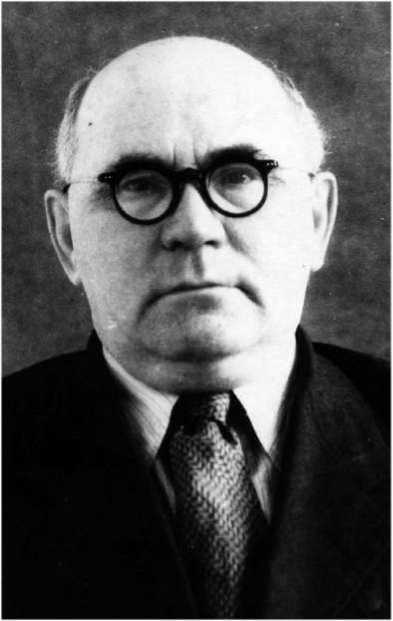

Имелись д остаточные у с ловия для о б разов ательной и на учн о й д еятельности: кафедра рас пол аг ала веге та ц ион ны м д ом ик ом , лаб ораторией сельск ох о зяйств енных анализов, участком на опы тном п оле, с озда нн о м в 1 9 12 г . , на учны м об орудов анием и приборами (фото 3–5). Для проведения экспериментов привлекались студент ы, была открыта аспирантура [2; 3].

Александр Захарович Ламбин (1887–1965) – д ок тор сельск ох о зяйст в енны х на у к , проф е с с ор , к рупный у ч е н ый в об ласти аг ро хим ии и ф из иол оги и ра стений, «пионер» в исследовании микроэлементов в Сибири, та лантлив ы й орг ан изатор и исслед ов атель. После ок он чан ия Т о мско го п е д аг ог ическ ог о инстит у та р аб отал препод ав ателе м ф изики и ес т е с твоз н а н ия в Омс к о м вы сш ем нача л ь н ом уч и лищ е . В 1 91 8 г . пос т у пил на аг рономический факультет только что открывшегося в Ом ск е С иб ирск ог о с ельск ох о зяйств е нного института, после завершения обучения в 1922 г. остался д ля п репод ав ательск ой деятельности . Од нов р емен но раб отал на учным со тр уд ник о м Запад но-Сибирской сельскохозяйственной опытной станции [4] .

В 1926 г. А.З. Ламбин поступил в аспирантуру при лаб оратории академика Д.Н. Прянишникова в Тимирязевской сельскохоз яй с тв енно й академ и и и с э того времени посвятил себя агрохимии. П о ре к о м ен даци и Д . Н . П р я ни шни к ов а зан я л д олжност ь заведующего кафедрой агрохимии и физиологии растени й Гос у дарст в енног о д альнев осточного университета, в 1930 г. – Ти х оо к еанского инстит у та социали стическ ого сельского хозяйства во Владивостоке, а в 1932 г. – кафедрой аг рохим и и в Ом ск ом сельскохозяйственном институте.

На кафедре в 1920–1950-х гг. проводились исследования в следующих направлениях: химическая мелиорация солонцов, фосфорный режим черноземов, дробное внесение минеральных удобрений, использование калийных солей при удобрении куль- турных растений, применение микроудобрений, действие и последействие органических и минеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур. Применялись лабораторные, вегетационные и полевые методы [2].

Фото 3. Пр ов е де ние ис с л ед ов а ни й в в е гета ц ион ном дом ике , 1933 г.

Фото 4. А.З. Ламбин. Изучение корневой системы на опытном поле, 1932 г.

Фото 5. Ла м бин ра бота е т на эл е к тром е триче с ком при боре , 19 33 г.

С 1925 г. А.З. Ламбин изучал свойства столбчатого солонца в сравнении с черноземом и подзолом при внесении разных доз извести, динамику питательных веществ в почве. В лаборатории Д.Н. Прянишникова в Москве он продолжил осваивать солонцы, выполнил исследования по емкости поглощения почвы, пермутита и гуминовой кислоты в зависимости от реакции среды. Установил, что не только различные почвы, но и пермутит и гуминовая кислота увеличивают емкость поглощения с повышением рН. Исследование солонцов и методов их химической мелиорации проводилось С.М. Антоновым (1927), Н.П. Ощепковым и Н.И. Белкиным (1928) в это же время в Омске под руководством Е.В. Бобко. После возвращения в Омск А.З. Ламбин продолжал экспери- менты по окультуриванию столбчатого солонца при применении торфа, навоза, каменного угля, чернозема, гипса, извести, серной кислоты и других веществ. В 1935–1938 гг. профессор А.З. Ламбин и ассистент Т.Ф. Ламбина выяснили, что отрицательные свойства солонцов могут быть устранены при насыщении почв ионом водорода для удаления натрия с последующей заменой иона водорода на кальций и магний карбонатов. В производстве применяли навоз, гипс, вспашку с выворачиванием столбов и посевом донника. Это первые работы в Сибири по улучшению солонцовых почв при помощи химической и агротехнической мелиорации.

Важное место занимали исследования мобилизации фосфора в черноземах Сибири. Ассистент Н.И. Белкин (1935) изучал динамику содержания подвижного фосфора в зависимости от влажности почвы и других факторов. Позднее в работах А.З. Ламбина и Т.Ф. Ламбиной показано действие известкования и кислования черноземов на динамику и увеличение доступности фосфора для растений. Исследовательскую работу в этом направлении продолжил аспирант А.П. Шведов. Сибирские черноземы богаты фосфором, но он находится в неподвижных и малоподвижных формах, слабодоступных для растений. Н.И. Белкин установил, что в результате разрушения органического вещества мобилизуются подвижные формы фосфора. При внесении в чернозем кислоты или кислых солей происходит мобилизация минеральных форм элемента. Оба приема повышали урожайность и качество. Компостирование чернозема с известью и кислотой обнаружило действие компостов на динамику подвижных форм фосфора и увеличение его доступности для растений. Результаты экспериментов А.З. Ламбина, А.П. Шведова, А.М. Юдина значительно расширили представления о постепенном переходе органического фосфора почвы в минеральные соединения под влиянием известкования и серы. Большое внимание уделялось изучению действия фосфоритной муки на кислых почвах, чередованию этого приема с внесением извести [2].

В 1930-х гг. А.З. Ламбин и Т.Ф. Ламбина провели исследование действия минеральных удобрений при дробном внесении под пшеницу яровую, томаты, морковь посевную и выяснили, что важнейшее влияние на растения имеют питательные вещества, внесенные до посева культур. Применение удобрений дробно или использование подкормки в течение вегетации не обнаружило соответствующего эффекта. Чем позднее вносились удобрения, тем ниже получался результат.

В 1938–1940 гг. А.М. Юдин исследовал доступность растениям фосфора и калия в почве в зависимости от количества влаги. Сравнивалось действие различных форм калия на урожайность яровой пшеницы. Было выявлено действие хлорида и сульфата калия при аммиачном и нитратном питании, определены способы более рационального применения калийных удобрений.

Выяснялись условия эффективного использования минеральных удобрений, навоза, также в их сочетании, исследовалось их последействие при различных погодных условиях. Для черноземов были определены дозы навоза в пару; дозы азота, фосфора и калия для пшеницы яровой, свеклы сахарной, картофеля, кукурузы и других культур. Установлена эффективность органических и минеральных удобрений в действии и последействии на урожайность пшеницы яровой, свеклы сахарной и столовой, брюквы, томата, капусты белокочанной. А.З. Ламбин, аспиранты Н.М. Майборода и В.В. Нестеров изучали эффективность органо-минеральных смесей при возделывании пшеницы яровой, картофеля, многолетних трав. Установлено, что гранулированные органоминеральные удобрения не имеют никаких преимуществ перед негранулированными, а в годы засушливые и умеренно засушливые уступают им по эффективности. Изучены сроки и способы применения, глубина заделки органо-минеральных смесей. Исследо- ваниями Н.М. Майбороды была установлена эффективность компостов из навоза и суперфосфата и тот факт, что эти компосты значительно снижают потери аммиака. В них интенсивнее идут процессы разложения органического вещества, они содержат больше доступных для растений фосфора и азота. Профессор И.И. Гантимуров исследовал питательный режим и биологическую активность выщелоченного чернозема при орошении полей бытовыми и сточными водами [2].

В связи с освоением целинных земель возникла необходимость выявить действие различных доз, сроков, способов внесения удобрений с целью повышения эффективного плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур. В 1955–1957 гг. в Тарском районе Омской области проводились эксперименты с удобрениями на вновь осваиваемых и старопахотных почвах (доцент А.Е. Возбуцкая и ассистент Л.И. Елыко-ва), результаты позволили рекомендовать рациональные дозы и сочетания удобрений.

Яркий след в агрохимической науке А.З. Ламбин оставил своими первыми в Сибири в 1932–1960 гг. исследованиями микроэлементов как факторов роста растений, что заложило основы теории и практики применения микроэлементов в отечественном земледелии. Ученый сделал вывод: микроэлементы являются необходимой составной частью почвенного плодородия, поэтому микроудобрения должны применяться одновременно с макроудобрениями. Были установлены оптимальные дозы микроудобрений и разработаны рациональные способы их применения, такие как замачивание семян в растворах солей микроэлементов и некорневые подкормки, что при равной эффективности было значительно проще, чем внесение микроэлементов в почву. Установлено, что микроэлементы увеличивали содержание хлорофилла в листьях, усиливали ассимиляцию СО 2 , повышали активность окислительных ферментов, способствовали повышению обмена веществ растений, повышали процент белка и крахмала, зольных элементов в зерне пшеницы, а в плодах томата – сахара и снижали кислотность. Была обстоятельно изучена роль бора, марганца, цинка, меди, кобальта, йода, железа, молибдена, а также кадмия и никеля в развитии растений. Эффективность использования микроэлементов оценивалась для широкого ряда культур: пшеницы яровой, томата, огурца, кукурузы, льна, мака, горчицы, рыжика ярового, подсолнечника, травы суданской, проса обыкновенного и др. Особое внимание А.З. Ламбин уделял сочетанию применения микро- и макроэлементов, а также повышению качества культур под действием микроудобрений [3]. По результатам работ в 1943 г. была оформелена диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности «агрохимия».

С 1954 г. начаты исследования влияния удобрений на состав листьев и зерна пшеницы яровой, что заложило основы листовой диагностики. Исследования широко развиты в последующие годы в рамках направления диагностики минерального питания сельскохозяйственных культур. Н.К. Болдырев изучал пшеницу яровую, Е.Д. Волков – кукурузу. Они пришли к заключению, что по данным анализа листьев в определенный период развития растений можно ставить прогноз о потребности в азоте этих культур.

До 1958 г. в образовательной и научной деятельности приняли участие 3 профессора, 4 доцента, 10 ассистентов, 10 лаборантов, 9 аспирантов (С.М. Антонов, А.М. Юдин, А.П. Шведов, В.С. Бойко, Н.М. Майборода, В.В. Нестеров, Н.К. Болдырев, Е.Д. Волков, М.А. Плешков). Защитили кандидатские диссертации 10 сотрудников, докторские – 2 [2].

А.З. Ламбин возглавлял кафедру агрохимии в течение 32 лет (до 1964 г.) и за заслуги в развитии агрохимии и подготовке кадров для сельского хозяйства был награжден орденом В.И. Ленина и медалями. Он неизменно проявлял повышенное внимание к развитию научной и преподавательской работы, распространению достижений агрохимической науки в хозяйствах, превратил кафедру в крупный научный центр агрохимии в Сибири. Подготовленные специалисты в последующие годы представили сибирскую научную школу. Ряд его учеников возглавили кафедры в различных вузах (Н.М. Майборода – кафедру агрохимии Красноярского СХИ, В.В. Нестеров – кафедру агрохимии и почвоведения Алтайского СХИ, В.С. Бойко – кафедру агрохимии Новосибирского СХИ, Н.К. Болдырев – кафедру агрохимии Омского СХИ, после своего учителя, и другие).

Болдырев Николай Константинович (1928–2000) – заведующий кафедрой в 1964– 1967 гг., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР, Заслуженный деятель науки СССР (фото 6). Окончил Прокопьевский сельскохозяйственный техникум, а в 1951 г. – агрономический факультет Омского сельскохозяйственного института. Занимался педагогической и научной деятельностью в Прокопьевском техникуме, с 1954 по 1975 г. – в Омском сельскохозяйственном институте, где им была создана научная школа по диагностике питания полевых и овощных культур [4]. Защитил кандидатскую диссертацию [5] и докторскую [6] («Комплексный метод листовой диагностики условий питания, величины и качества урожая сельскохозяйственных культур»). С 1976 г. и до конца жизни работал во Всесоюзном (Всероссийском) институте удобрений и агропочвоведения (ВИУА) заместителем директора, а позднее – заведующим лабораторией по применению удобрений в условиях орошения и на осушенных землях. Под его руководством защищена 21 кандидатская диссертация: А.П. Беловым (кукуруза, 1966), Л.Ф. Карчевским (пшеница и ячмень яровые, 1968), Ю.И. Ермохиным (картофель, 1968), Н.П. Шерстовым (горох посевной, 1969), Е.Д. Волковым (пшеница яровая и кукуруза, 1969), Н.Н. Арефьевой (капуста белокочанная, 1970) и др. Он оказал консультативную помощь в подготовке 24 докторских диссертаций.

Н.К. Болдырев разработал комплексный метод диагностики питания злаковых, зернобобовых, масличных и овощных культур, который включает: листовую диагностику питания сельскохозяйственных культур; химический состав урожая (N, Р, К) этих же растений; определение эффективных питательных веществ в почве, расчет доз и лучшего соотношения их в удобрениях; прогноз возможной прибавки урожая от внесения удобрений; листовую диагностику величины урожая. Изучение зависимости величины урожая от уровня содержания питательных элементов в листьях позволило установить показатели «критических» уровней питания (нормальное содержание элементов в листьях), а также оптимальное соотношение между ними, которые обеспечивают получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в условиях Западной Сибири. По содержанию азота в листьях в фазу цветения и по соотношению N : Р2О5 разработаны уровни азотного питания пшеницы (очень низкий, низкий, ниже среднего, средний или «критический», высокий, избыточно высокий), формулы прогноза урожая и содержания азота в зерне, а также разработан критерий нуждаемости растений в азотной подкормке в фазу цветения и в основном удобрении на следующий год. Приводятся уравнения для определения количества эффективных питательных веществ почвы и возможной величины урожая культур в расчете на ожидаемые погодные условия, а также уравнения уравновешивания питательных веществ почвы; даны коэффициенты использования питательных веществ почвы злаковыми культурами на обыкновенном и выщелоченном черноземах южной лесостепи Омской области в зависимости от харак- тера года по осадкам, а также порядок расчета возможной величины урожая и доз удобрений на планируемую урожайность яровой пшеницы по комплексному методу листовой диагностики. Н.К. Болдырев на протяжении всей своей творческой деятельности проводил исследования, разрабатывая и совершенствуя комплексный подход к диагностике минерального питания различных сельскохозяйственных культур, который основан на использовании показателей [4–7]:

-

– вынос элементов питания на единицу основной и побочной продукции;

-

– коэффициент использования питательных веществ из почвы и удобрений;

-

– оптимальные содержание и соотношение доступных форм питательных веществ почвы, обеспечивающие высокие урожаи культур;

-

– оптимальные содержание и соотношение макро- и микроэлементов в листьях по основным фазам роста, характеризующие сбалансированное питание растений;

-

– оптимальное соотношение между основными элементами в конечной продукции и наличие взаимосвязи между этими показателями в урожае и листьях растений;

-

– нормативные затраты элементов питания для увеличения их содержания в листьях на один процент или в пахотном слое почвы, в мг/кг;

-

– величина минимальной дозы д.в. (кг/га) для расчета ориентировочных доз удобрений, определяемая по данным полевых опытов;

-

– математические уравнения, связывающие эти показатели с нормами применения основного удобрения, доз подкормок и возможностью прогнозирования их эффективности с величиной и качеством урожая сельскохозяйственных культур.

Н.К. Болдыревым установлено, что наличие азота в вегетирующих листьях пшеницы оказывает определяющее влияние на белковистость зерна. Поэтому важно иметь высокое содержание азота к периоду цветения, а также повышенное содержание в листьях аминного азота. Изучая зависимость между химическим составом листьев, урожаем и качеством зерна яровой пшеницы, ученый приходит к заключению, что метод анализа листьев позволяет использовать данные нуждаемости растений в удобрениях не только после снятия урожая, но и в год взятия пробы растения, с тем, чтобы повысить качество зерна. С этой целью необходимо «...более дифференцированно подходить к применению поздней азотной подкормки и к основному внесению азотных и фосфорных удобрений в последующие годы» [4].

Исследователь приводит уравнение уравновешенного питания яровой пшеницы, которое характеризовалось соотношением процентного содержания питательных элементов в листьях пшеницы в конце цветения. При этом если содержание азота в листьях в конце цветения достигает «критического уровня», а соотношение между азотом и фосфором (Р 2 О 5 ) больше 5, то растения пшеницы не нуждаются в азоте и испытывают потребность в фосфоре. Если это соотношение ниже 5, то растения имеют избыток фосфора и нуждаются в азоте. Использование «критических уровней» питания вместе с установленными соотношениями между основными протоплазматическими элементами (N и Р 2 О 5 ) позволило определить недостаток в элементах питания, прогнозировать действие минеральных удобрений на урожай зерна, осуществлять достаточно точный прогноз его качества. Это говорит о том, что «...листовая диагностика не только объясняет результаты полевого опыта, но и поднимает эмпирическое экспериментальное до уровня научного прогноза». В период цветения установлена прямая корреляция между содержанием азота в листьях и азотом зрелого зерна. Дано математическое выражение.

Это позволило прогнози р ов ать качес тво зерна по сод ерж анию азота и опред елить необходимост ь пр о веде н ия а з отной подкорм ки к ко нцу цвете ния пшен и цы [ 4–7].

Ф унда м ентальные ме тоды оптим иза ци и пита ния ку льт ур на основе ком пл е к сно й диагностики Н.К. Болдырева отражены сегодня в основном у чеб ник е по аг ро х им и и д л я аграрных вузов страны [8].

В 1967–1969 гг. кафедру возглавлял доктор с ельск ох о зяйств енных наук, профессор Кочергин Алексей Ефимович (1908–1996). Научная деятельность ег о д о и после р аботы на кафедре была связана с Сибирским научно-исслед овательск им и нстит у том сельского хозяйства . А . Е . К очерг иным (фо то 7) разраб отаны м етод ы почв енной диа гностики потреб ност и з е рнов ы х ку льтур в у до б р ени ях ; из у че н ы агр о х и м ическ ие м етод ы определения подвижных форм макроэлементов; уст анов лено преоб лад ающее значение нитратного азота в чернозем ных п о чва х Запад ной Сиб и р и п р и м ин ера ль н ом питан и и ку ль турны х р аст ен и й, пред лож ены г рад ации сод ерж ания нитрат ног о а зо т а в почв е и определение потребности в азотных удобрениях на их основ е, к отор ы е использ у ю тся в настоящее время в земледелии региона. Кочергин стал создателем кр упной аг рохим ической научной школы в Сибири.

Фото 6. Болдырев Николай Константинович

Фото 7. К оче ргин Ал е кс ей Е фим ов ич

В 1969–1979 гг. кафедрой (фото 8) руководил доктор сельск ох о зяйственны х наук, профессор Мигуцкий Александр Семенович (1913–1980). Е г о раб от ы посв ящ ены пробле м ам о св оени я и повыше ния п л од ор о д ия соло нц ов ых почв Зап ад ной С иб ир и . А.С. Мигуцкий (фото 9) в н ес б оль ш ой в к лад в и зу ч ение с о л он цо в и спос об ов и х м елиорации. Он начал деятельность на кафедре почвоведения в 1952– 1 967 г г . , прод олж ил после перехода на кафедре агрохимии. П о рез у льтатам м ног олетних исслед ов аний была за щи щ ен а д окторск а я д исс е ртаци я « П у т и осв оен и я и п овышен ия плод ород ия солонцовых почв центральной части Западно-Сибирской низменности».

Фото 8. Преподавательский и учебно-в с пом ога те л ь ны й с ос та в ка фе дры а грох имии, 1978 г .

Первый ряд слева направо : А . Г . Т ур ки н, Т. Ф. К онопе л ьки на , Э . Д . Орл ов а , А.С. Миг у ц к ий, А . И. Я р це ва , А . Т. Пе ньков а , Л. Ф. К а рче в с ки й;

Второй ряд : С. И. К ом а ров а , О. М. Ба л а цка я, Н. П. Ше рс т ов , Л. Н. Мороз кина , Ю.И. Ермохин, Г.Д. Аверина;

Третий ряд : Л. М. Лих ом а но в а , Н. Н. С е рге е в а , Э . А . Д е г у н, Т. И. Гол ьс ка я

С 1960-х гг. наряду с к о мп лекс н о й ди а г н ост ик ой ак ти вно раз вив ал о сь направ ление агрохимии микроэлементов. Закономерности распред еления м ик роэ лем ентов в раз ли чных почв ах изучен ы уч ениц ей А. З . Ламб ина Э . Д. О р л ов ой (1968) , зат ем В.М. Красницким (2002) и Ю.А. Азаренко (2020). Препод ав ателям и, аспирантам и, д октор а нтами , соис к ате л я м и ка ф ед ры Э. Д. Орлов ой, Ю . И. Е рм охины м , Л. М . Ли х ом ан ов ой , А.Ф. Ив ановы м , Ю . А. Азаренк о, Н.Б . С ми рн о в ой, Е.А . Ск уд а е в ой, Л. Н. Анд рие нко, Н.К. Трубиной, М.А. Скляровой, И.А. Б об ренк о, А. В. С инд ир ев ой, Н. В. Го м ан, Е.Г. Пы хт а рев ой, В. И. П опов ой, Е.П . Болдыш ев ой, Е . А . Вак алов ой , В.В . Попов о й и д р. проведены м ног о ч ис л енны е в ег е т аци онны е и полев ы е э кс пе ри мен т ы н а дернов о-подз о листых , серы х л ес ных и чернозем ных п очв ах с п р им е нен ием м ик роу д обре ни й пр и возделывании пш е н и цы яр о в о й и о зимо й, рж и озим ой, трит ик але озим ой, ку к урузы , том а та , о г урца, с в ек лы с то л овой , су да нск ой т рав ы , лю церны и зм енчиво й, под сол нечника и других культур [9–19 и др.].

И с сл едова н ие э ф фект и в н ости м и кроудо б рений п ок азало, что на д ер нов о-подзолистых и серых лесных п о чв ах можн о ож ид а ть п ол о ж ительного д ействия меди и м олибдена на продуктивность пшеницы яровой и клевера. На лугово-ч ер ноземных почвах в н е сение м арганца п ри соде р жании под в иж н ой ф о рмы э лемента мен ее 70 –80 мг/кг способствовало увеличению ур о жай но с ти су данской трав ы , том ата, огур ца, столов ой св е клы на 15–23%. При этом плоды томата созревали на 5– 6 дней раньш е , в кусов ые к аче ства их улучшались: снижалась кислотность, увеличивалось сод ержание с ах ара. Полевы е эксперименты показали, что сульфат ме ди ув ели ч и вает урожайность том ата и огурца.

Чернозе мы обы ч н о хорош о об ес п ечены мо ли бд е н ом , однак о н а н и х нек орнев ая подкормк а люцерны и зм е нчи в ой м ол иб ден овым удобре ни ем повышае т ур ож айность сена на 30% и белка в нем.

Установлен положительный эффект от исп о льзов ания б орных у д о б рений по д свек л у с т оловую, томат, л ю ц ерн у изм е н чив ую , се м енн ы е п осев ы к ап усты б елок очанной на серых лесных и лугово-чернозе м ны х почв а х. Опре д елено, что с олонцы и мею т избыточные концентрации валового и подвижного бора и для них х арак терно « б орное з а с оле ние» . Изуч ена б о ро усто й чив ост ь з лак ов и б об ов ы х , сд елано зак лю чение о цел есообразности выращивания донника на солонцах.

И с сл едова н ия позв о ли ли ра зр аб отать о птим а льны е уров ни сод ерж а ния подвижных форм микроэлементов в черноземах. Бы ло опред елено сод ерж а ние м ик роэ лем ентов в о снов н ы х сель с ко х оз я йс т в ен н ых ку л ь т у р а х пр и р азн ых у сл о вия х выр а щив а н и я . Устано в л е но , чт о и х сод ерж ан и е в раст ени я х зав исит от биолог ическ и х особ енностей , почвенно-метеорологических условий, применения удобрений. Р азр аб отаны оптим ал ьны е уров ни с од ерж ани я мик роэ леме нтов в ра стениях , о пред елены их затраты на созд ание ед и н и цы проду к ц ии, коэ ф фи цие нты испо льзо ва н и я и з почв ы и уд о б рений, норм атив ы м иним аль ног о п о требле ни я растениям и. Эти аг рох имическ ие парам етры позв оляют ра сс чи т ыва т ь д озы м ик ро у д об р ений в основ ное в не сен и е и п од к о р м к у .

В 1980–2005 гг. кафедрой руководил Е рмох ин Ю рий Ив анов ич ( р. 193 5) – доктор сельскохозяйственных н а ук, пр офессор, заслу ж енны й д еятель на у к и России, ла у р еат Премии им. Прянишникова, почетный а г рохимик Р Ф, п о ч етн ы й р аботн и к ВП О Р Ф (фото 10). В 1957 г. о н по с т упи л в Ом с ки й се л ь с кохо з я йствен н ы й и нс т и т у т и м. С .М. Кир ов а , в 1962 г. окончил агрономический факультет и был остав лен на к аф едре аг рох им ии асс истентом. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 г. – докторскую. Под его р ук оводств ом защ ищ ено 40 к андид атск и х и п р и его к о нс у льтиров ании – 9 докторских д иссертаций ; его уч еник и, д ок тора и к а нд и даты н а у к , раб ота ю т в Ом ск е, Т ар е, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Барнауле, Новосибирске, Вели к и х Л у к ах , Петропавловске, Кокшетау, Германии.

Фото 9. Мигуцкий Александр Семенович

Фото 10. Е рмох ин Ю ри й Ив а нович

Научной школой Ю.И. Ермохина разработана «Интеграционная система почвенно-растительной оперативной диагностики питания сельскохозяйственных культур» (ИСПРОД), которая позволяет осуществлять оптимизацию питания как направленного способа воздействия на формирование величины и качества урожая культурных растений. Комплексная диагностика минерального питания при этом получила дальнейшее развитие. Если ранее растительная диагностика основывалась на определении валового содержания элементов в растениях и листьях, то теперь исследовалось и внедрилось определение их неорганических форм в тканях листьев и клеточном соке черешков листьев. Был апробирован метод анализа свежих листьев растений и почвы с помощью 2%-ной уксуснокислой вытяжки. Развивались методы расчета доз удобрений, исследовалась сортовая специфика минерального питания культур, взаимодействие ионов при поступлении в растения.

«Интеграционная система почвенно-растительной оперативной диагностики минерального питания сельскохозяйственных культур» позволяет осуществлять оптимизацию питания как направленного способа воздействия на формирование величины и качества урожая. Она состоит из трех блоков:

-

1) установление обеспеченности растений макро- и микроэлементами до посева (посадки) на основе почвенной диагностики;

-

2) контроль питания растений в период их активного роста и развития на основе растительной диагностики;

-

3) прогнозирование величины и качества продукции на основе анализов растений и почвы.

В результате исследований определены математические зависимости, связывающие урожайность и качество урожая с количеством используемых удобрений, установлено оптимальное содержание и уравновешенное соотношение в почве макро- и микроэлементов (почвенная диагностика), валовое содержание элементов в надземной массе и листьях растений (листовая диагностика), неорганических форм в тканях листьев и клеточном соке черешков листьев (тканевая и соковая диагностика), предложены методы расчета доз удобрений для основного внесения и подкормки более чем для 30 сельскохозяйственных культур. Система комплексной диагностики минерального питания, величины и качества урожая в условиях Западной Сибири разработана для картофеля, томата, огурца, моркови посевной, свеклы столовой, капусты белокочанной, лука репчатого (Ю.И. Ермохин, 1968, 1984; Л.М. Лихоманова, 1986; Н.К. Трубина, 1993), огурца и томата в защищенном грунте (И.В. Науменко, 1973; Н.Н. Сергеева, 1975; Н.М. Невенчанная, 2008), смородины черной (И.Ф. Северин, 1981), люцерны изменчивой (С.Д. Масалкин, 1986), рапса и сурепицы (В.П. Кормин, 1988; К.В. Родионов, 1989), пшеницы озимой (А.Б. Братухин, 1991; О.А. Шубин, 2008; В.И. Попова, 2018), ржи озимой (М.А. Ли, 2009; Е.П. Болдышева, 2018), пшеницы яровой (А.Р. Миссаль, 1989), брюквы кормовой (Г.Д. Аверина, 1986), травы суданской и сорго-суданкового гибрида (И.А. Бобренко, 1997, 2005), редиса (Е.Г. Бобренко, 2001), костреца безостого (Н.В. Михальская, 2003), кукурузы (В.В. Лайшевских, 2003; М.А. Склярова, 2005), овса (Ю.А. Дженис, 2009), календулы лекарственной (С.С. Мельникова, 2009), тысячелистника обыкновенного (Н.Н. Тищенко, 2010), рыжика ярового (А.А. Ланглец, 2013), пустырника пятилопастного (О.Д. Шойкин, 2013); в условиях Казахстана система разработана для капусты белокочанной (Т.И. Володина, 1986), смеси овсяно-гороховой (И.А. Ракицкий, 1988), козлятника восточного (И.А. Свешников, 1993), топинамбура (И.А. Павлик, 1996), пшеницы яровой, проса обыкновенного, кукурузы (Э.С. Проберж, 2002), полыни гладкой (М.Н. Кожевина, 2007) и др. [10; 15–24].

В настоящее время исследования направлены в том числе на разработку биологического нормирования, изучение динамики и закономерностей трансформации, прогно- за поведения токсикантов в системе «почва – удобрение – растение – животное» (В.В. Шепелев, 1999; Л.Н. Андриенко, 2002; А.В. Синдирева, 2012; Ю.И. Ермохин, 2014; Ю.А. Азаренко, 2020 и др.). Управление плодородием почв и питанием культурных растений при применении минеральных и органических удобрений на основе ИСПРОД представляет собой научное направление агрохимии в Сибири.

В 1982 г. при кафедре была открыта лаборатория «Диагностика минерального питания и качества урожая сельскохозяйственных культур», в которой осуществляются полевые и лабораторные исследования, проходят практику студенты. Сотрудники лаборатории и кафедры – активные члены региональных, международных совещаний по применению удобрений, растительной диагностики, международных коллоквиумов по оптимизации минерального питания культур (Германия, Чехословакия, Венгрия), участвовали на ВДНХ для проведения семинаров «Комплексная система почвеннорастительной диагностики», «Подготовка специалистов и вклад ученых вузов Сибири в решение комплексно-целевых программ регионов». Учебно-научно-производственный комплекс кафедры был представлен на ВДНХ, Всероссийской выставке (г. Томск), выставке научно-технического творчества молодежи (г. Барнаул). Комплексный творческий молодежный коллектив за активную учебно-научную работу и внедрение достижений в производство и образовательный процесс был награжден дипломами, призом ЦК, медалями ВДНХ.

В 2005–2010 гг. и с 2016 г. по настоящее время кафедру возглавляет доктор сельскохозяйственных наук Бобренко Игорь Александрович (фото 11). В 2010–2016 гг. заведующей была кандидат сельскохозяйственных наук Гоман Наталья Викторовна (фото 12).

Фото 11. Бобренко Игорь Александрович

Фото 12. Гоман Наталья Викторовна

В 2010–2020-х гг. коллективом кафедры (фото 13) проведены исследования по использованию современных технологий в агрохимии. В испытаниях хелатных форм микроудобрений при возделывании яровой пшеницы установлено, что обработка семян хелатами цинка и меди, некорневая подкормка в фазу кущения одинаково эффективны и могут применяться в зависимости от производственной целесообразности (И.А. Боб-ренко, Н.В. Гоман, В.В. Попова, 2019). Выявлена эффективность применения стимуляторов роста (гуматов и на основе серебра) при возделывании пшеницы яровой, ячменя, моркови посевной, свеклы столовой (В.П. Кормин, Н.В. Гоман, 2017). Проведены исследования по утилизации отходов современных животноводческих комплексов (навоза КРС в зависимости от срока хранения, подстилочного помета, твердой и жидкой фракции свиного навоза) способом использования как удобрения для пшеницы яровой, ячменя, картофеля, капусты белокочанной. Установлены дозы и нормативы применения органических удобрений для управления питанием растений сельскохозяйственных культур (И.А. Бобренко, Н.В. Гоман, В.П. Кормин, Н.К. Трубина, А.Г. Шмидт, И.О. Шалак, 2017) [25–27 и др.].

Фото 13. Преподавательский коллектив кафедры, 2013 г.

Слева направо : В.И. Попова, Е.Г. Пыхтарева, И.А. Бобренко, М.А. Склярова, Ю.И. Ермохин, Л.М. Лихоманова, В.П. Кормин, Н.В. Гоман, Е.П. Болдышева, Н.К. Трубина

Изучалось применение разных форм твердых и жидких азотных удобрений при возделывании яровой пшеницы и ячменя в различных природных зонах региона (И.А. Бобренко, В.П. Кормин, Н.В. Гоман, Е.П. Болдышева, В.И. Попова, 2020). Развивается направление дистанционной диагностики питания растений с использованием данных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на основе NDVI и технологий применения удобрений с учетом этого индекса (М.Р. Шаяхметов, Н.М. Невенчанная, 2020). По результатам исследований подготовлены рекомендации производству для хозяйств региона [28; 29].

Из 95-летней истории кафедры можно обозначить следующие основные научные направления, результаты которых имеют существенное значение для теории и практики:

-

- свойства и химическая мелиорация солонцов;

-

- фосфатный режим черноземов и влияние на него удобрений;

-

- микроэлементы и их значение в повышении урожая сельскохозяйственных культур;

-

- действие минеральных удобрений на продуктивность растений;

-

- комплексная почвенно-растительная диагностика питания культурных растений;

-

- агроэкологическая оценка микроэлементов в системе «почва – растение – животное»;

-

- управление питанием растений сельскохозяйственных культур на основе применения органических удобрений.

Сотрудниками кафедры проведено более 2100 полевых и вегетационных агрохимических опытов с более чем 30 культурами, защищено более 80 кандидатских и докторских диссертаций, результаты внедрены в хозяйствах Западной Сибири и Казахстана, опубликовано более 1200 работ, в т.ч. более 20 монографий, 60 учебных пособий [30–32 и др.], дан ряд рекомендаций производству.

Агрохимические наука и образование неразделимы. Кафедра агрохимии и почвоведения (с 2014 г.) в настоящее время выполняет функции организационно-учебного, научного и методического центра подготовки бакалавров и магистров по направлению «Агрохимия и агропочвоведение». Подготовка бакалавров по данному направлению ведется в Омском ГАУ с 2004 г. (профиль «Агроэкология»), а первый набор на одноименный специалитет осуществлен в 1964 г. Подготовка магистров ведется с 2009 г., реализуется магистерская программа «Управление почвенным плодородием и питанием культурных растений», соответствующая интересам региона и потенциалу университета. Подготовлено более 1200 специалистов в области агрохимии и почвоведения. При кафедре функционирует аспирантура по направленностям «агрохимия» и «почвоведение». Среди выпускников кафедры – руководители, ведущие специалисты учреждений Сибири: директор ФГБУ ЦАС «Омский», доктор сельскохозяйственных наук В.М. Красницкий; главные научные сотрудники ФГБУ «Омский аграрный научный центр», доктора сельскохозяйственных наук И.Ф. Храмцов (академик РАН), Л.В. Юшкевич, Н.А. Воронкова; заместитель директора по науке Института почвоведения и агрохимии СО РАН, доктор биологических наук А.И. Сысо и др.

Таким образом, многолетней научной и образовательной деятельностью нескольких поколений сотрудников кафедры агрохимии Омского ГАУ разработаны многие теоретические и практические аспекты управления плодородием почв и питанием растений сельскохозяйственных культур, подготовлены специалисты в области агрохимии для научных и производственных организаций.

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Agrochemical research at Omsk State Agrarian University (towards the 95th anniversary of the foundation of the Department of Agrochemistry)

Список литературы Агрохимические исследования Омского государственного аграрного университета (к 95-летию создания кафедры агрохимии)

- Бобко Е.В. Избранные сочинения / Е.В. Бобко. - Москва : Сельхозиздат, 1963. - 359 с. -Текст : непосредственный.

- Ламбин А.З. Кафедра агрохимии / А.З. Ламбин. - Текст : непосредственный // Труды ОмСХИ. - 1958. - Т. 32. - Вып. 1. - С. 60-67.

- Амельянчик О.А. Александр Захарович Ламбин. Развитие агрохимии в Сибири в трудах А.З. Ламбина / О.А. Амельянчик. - Текст : непосредственный // Проблемы агрохимии и экологии. -2009. - № 2. - С. 64-65.

- Минеев В.Г. История и состояние агрохимии на рубеже XXI века. Кн. 2. История агрохимии в ХХ столетии / В.Г. Минеев. - Москва : МГУ, 2006. - 725 с. - ISBN 5-85941-173-1. - Текст : непосредственный.

- Болдырев Н.К. Листовая диагностика условий питания и качества зерна яровой пшеницы в связи с применением удобрений : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Н.К. Болдырев. -Омск, 1961. - 26 с. - Текст : непосредственный.

- Болдырев Н.К. Комплексный метод листовой диагностики, условий питания, величины и качества урожая сельскохозяйственных культур : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Н.К. Болдырев. - Москва : ТСХА, 1972. - 56 с. -Текст : непосредственный.

- Воронина Л.П. Николай Константинович Болдырев / Л.П. Воронина. - Текст : непосредственный // Проблемы агрохимии и экологии. - 2014. - № 1. - С. 63.

- Агрохимия : учебник / В.Г. Минеев. -Москва : Изд-во МГУТ ; Наука, 2017. - 854 с. -ISBN 5-02-035746-4 ; 9785211052185. - Текст : непосредственный.

- Орлова Э.Д. Влияние микроудобрений на химический состав и урожай яровой пшеницы на почвах Омской области : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Э.Д. Орлова. - Омск, 1968. -27 с. - Текст : непосредственный.

- Ермохин Ю.И. Оптимизация минерального питания и качества урожая картофеля и овощных культур : диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Ю.И. Ермохин. - Омск, 1983. - 437 с. - Текст : непосредственный.

- Бобренко И.А. Заслуженному деятелю науки, профессору Юрию Ивановичу Ермохину 85 лет / И.А. Бобренко. - Текст : непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2020. - № 2(38). - С. 196-200.

- Красницкий В.М. Эколого-агрохими-ческая оценка плодородия почв и эффективности применения удобрений в Западной Сибири : диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / В.М. Красницкий. -Омск, 2002. - 52 с. - Текст : непосредственный.

- Азаренко Ю.А. Микроэлементы (Мп, Си, 2п, Со, Мо, В) в системе «почва - растения» и оптимизация их применения в агроценозах Омского Прииртышья : диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Ю.А. Азаренко. - Омск, 2020. - 424 с. - Текст : непосредственный.

- Синдирева А.В. Критерии и параметры действия микроэлементов в системе «почва - растение - животное» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук / А.В. Синдирева. - Тюмень, 2012. - 32 с. -Текст : непосредственный.

- Бобренко Е.Г. Диагностика минерального питания, величины и качества урожая различных сортов и гибридов редиса в условиях Западной Сибири : диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственныхнаук / Е.Г. Боб-ренко. - Омск, 2001. - 229 с. - Текст : непосредственный.

- Бобренко И.А. Диагностика минерального питания, величины и качества урожая сорговых культур на черноземах Западной Сибири : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / И.А. Боб-ренко. - Омск, 1997. - 17 с. - Текст : непосредственный.

- Бобренко И.А. Оптимизация минерального питания кормовых, овощных культур и картофеля на черноземах Западной Сибири : диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / И.А. Бобренко. - Омск, 2004. - 446 с. - Текст : непосредственный.

- Болдышева Е.П. Диагностика и оптимизация микроэлементного питания озимой ржи на лугово-черноземной почве Западной Сибири : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Е.П. Бол-дышева. - Омск, 2018. - 18 с. - Текст : непосредственный.

- Кормин В.П. Диагностика минерального питания рапса и сурепицы на выщелоченных черноземах лесостепи Западной Сибири : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / В.П. Кормин. -Омск, 1988. - 16 с. - Текст : непосредственный.

- Лихоманова Л.М. Диагностика минерального питания, эффективности применения удобрений и качества корнеплодов столовой свеклы : диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Л.М. Ли-хоманова. - Омск, 1986. - 214 с. - Текст : непосредственный.

- Михальская Н.В. Диагностика минерального питания, величины и качества урожая сена костреца безостого на лугово-черноземной почве Западной Сибири : диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Н.В. Михальская. - Омск, 2003. - 156 с. - Текст : непосредственный.

- Попова В.И. Оптимизация применения микроудобрений при возделывании озимой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / В.И. Попова. -Омск, 2018. - 22 с. - Текст : непосредственный.

- Склярова М.А. Диагностика и оптимизация цинкового питания кукурузы на зерно на луго-во-черноземной почве Западной Сибири : диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / М.А. Склярова. -Омск, 2008. - 175 с. - Текст : непосредственный.

- Трубина Н.К. Диагностика условий минерального питания лука репчатого : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Н.К. Трубина. -Омск : ОмСХИ. - 1993. - 16 с. - Текст : непосредственный.

- Эффективность некорневой подкормки хелатами микроэлементов при возделывании яровой пшеницы на лугово-черноземной почве / Н.В. Гоман, И.А. Бобренко, В.В. Попова, Ю.В. Аксенова. - Текст : непосредственный // Земледелие. -2020. - № 5. - С. 31-34.

- Эффективность применения жидкой фракции бесподстилочного свиного навоза под яровую пшеницу на лугово-черноземной почве / Н.В. Гоман, И.А. Бобренко, Н.К. Трубина, И.О. Шалак. - Текст : непосредственный // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2018. - № 5(140). - С. 51-59.

- Оптимизация применения птичьего помета под ячмень на лугово-черноземной почве южной лесостепи Западной Сибири / И.А. Бобренко, Н.В. Гоман, Н.К. Трубина, А.Г. Шмидт. - Текст : непосредственный // Земледелие. - 2018. - № 7. -С. 23-25.

- Использование птичьего помета в земледелии Омской области : рекомендации производству / В.М. Красницкий, И.А. Бобренко, А.Г. Шмидт [и др.]. - Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. - 44 с. - Текст : непосредственный.

- Применение жидких азотных удобрений при возделывании зерновых культур в Омской области : рекомендации производству / И.А. Бобренко, Н.В. Гоман, В.П. Кормин [и др.]. - Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. - 44 с. - Текст : непосредственный.

- Ермохин Ю.И. Диагностика питания растений : учебное пособие / Ю.И. Ермохин, М.А. Склярова. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2016. -116 с. - Текст : непосредственный.

- Лихоманова Л.М. Питание и удобрение садовых культур : учебное пособие / Л.М. Лихоманова, Н.В. Гоман. - Омск : ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2019. - 272 с. - Текст : непосредственный.

- Применение птичьего помета в земледелии Западной Сибири : учебное пособие / В.М. Красницкий, И.А. Бобренко, А.Г. Шмидт [и др.]. - Омск : ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2020. -59 с. - Текст : непосредственный.