Аэрокосмическая съемка в археологии: опыт применения и новые возможности

Автор: Крупочкин Е.П., Папин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена теоретико-методологическим вопросам использования аэрокосмической съемки в археологических изысканиях, в частности ее подвида - мультиспектральной съемки. Авторами подчеркивается целесообразность применения естественно-научных методов в археологии, среди которых важная и неотъемлемая часть отводится бесконтактным методам и технологиям (дистанционное зондирование). Несмотря на широкое распространение данной технологии, особенно методов космической съемки, существует такой сегмент, как беспилотная съемка (БПЛА-съемка). Данный сегмент стремительно развивается и постепенно вытесняет первый вид съемки ввиду явных преимуществ. В данной статье приводятся обзорно-аналитические материалы, полученные преимущественно на собственном опыте с использованием передовых технологий в области БПЛА. Авторами предложено использование мультиспектральной БПЛА-съемки для целей картографирования археологических памятников, определения и корректировки их границ, поиска новых объектов и мониторинга известных (установленных ранее) объектов и комплексов. При апробации комбинированной съемки археологических памятников (на примере модельных площадок Горного Алтая) авторами (Крупочкин Е.П., Папин Д.В., Суханов С.И., Федорук А.С.) была апробирована технология наземной и воздушной БПЛА-съемки с фотограмметрической обработкой и постобработкой в программе AgisoftMetashape, CredoТопоплан. С использованием данной технологии можно рекомендовать создание крупномасштабных археологических карт в рамках проводимой инвентаризации памятников на всей территории РФ. Кроме того, необходимость постановки всех учтенных археологических объектов на кадастровый учет предполагает производство таких съемок с высокой точностью (прежде всего, в плане). В заключение приводятся сравнительные характеристики съемки и условия, оптимальные для решения поставленных задач.

Аэрокосмическая съемка, картографирование археологических памятников, бпла-съемка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146360

IDR: 145146360 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0575-0582

Текст научной статьи Аэрокосмическая съемка в археологии: опыт применения и новые возможности

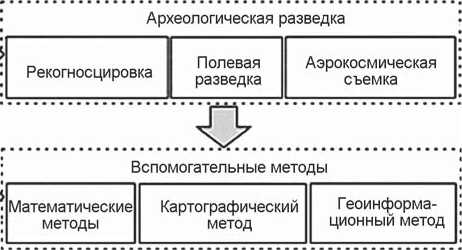

В современной археологии большое значение имеет использование естественно-научных методов и подходов, причем на разных этапах – как на этапе разведки, так и на последующих: полевом, камеральном, аналитическом и др. Характерной особенностью таких исследований является тесное сочетание с методами археологической разведки. К ним относятся, наряду с традиционными (рекогносцировкой и инструментальной съемкой), авиаразведка и аэрокосмическая съемка (рис. 1).

Первые успехи в области использования аэроко смиче ской съемки и данных дистанционного зондирования (ДДЗ) относят, как правило, к периоду первой мировой войны. Начиная с конца 20-х, начала 30-х гг. прошлого столетия аэрофотосъемка стала применяться в археологической разведке древних памятников Европы, Азии, Америки и др. [Deuel, 1969; Дойель, 1979]. Стоит отметить большой интерес к аэросъемке в Европе (Германия, Австрия, Бельгия и др. страны), рассматриваемой в качестве полезного нового источника информации при поиске и картировании археологических памятников и любых объектов антропогенного происхождения. После второй мировой войны за рубежом и Великой Отечественной войны в Советском Союзе стал накапливаться опыт подобных исследований. В СССР, как в ведущей космической державе, многие конструкторские бюро занимались разработкой (наряду с ко смическими аппаратами) новых аппаратов, способных вести съемку из космоса в оптическом диапазоне. Впечатляющие результаты использования аэрофотосъемки в археологических исследованиях наглядно демонстрирует работа Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР под руководством С.П. Толстова при исследовании археологических памятников Среднеазиатского Междуречья. С.П. Толстов, в отличие от зарубежных археологов, с первых же опытов применил методику комплексного археологического авиаобследования изучаемой территории, включающую в себя: 1) авиавизуальные наблюдения с высадкой десанта для предварительных наземных наблюдений; 2) перспективную аэрофотосъемку и составление топографического плана для планирования раскопок. В дальнейших исследованиях С.П. Толстовым применялась преимущественно крупномасштабная плановая аэрофотосъемка с последующим составлением по аэрофотоснимкам фотопланов с широким привлечением их при раскопках, а также при составлении топографических планов крупных археологических комплексов [Игонин, 1968].

Впоследствии Н.И. Игонин, при изучении памятников античного периода, выделил ключевые демаскирующие свойства археологических комплексов, к которым отнес укрепленные предвратные сооружения и мощные стены с характерной системой выступающих оборонительных башен и др. В плане дистанционного обследования ирригационных систем автором было рекомендовано дешифрировать только магистральные каналы, при этом отмечалась слабая возможно сть дешифрирования полей и площадных объектов. На основе анализа обширных данных по результатам экспедиционных обследований, в рамках Хорезмской экспедиции, Н.И. Игонин установил

Классические методы

|

Раскопки |

Культурнотипологический анализ |

Методы реконструкций |

Дополнительные методы

|

Радиоуглеродный анализ |

Палеогеографический анализ |

Дендрохронологический анализ |

Рис. 1. Методологическая основа естественно-географических исследований в археологии.

Рис. 2. Следы планировки сгоревшего города Куня-Ургенч. Съемки с высоты 600 м [Игонин, 1968].

возможность исследований крупных городов и поселений. Так на плановом аэрофотоснимке древнего города Куня-Ургенч, уничтоженного в 1388 г. Тамерланом, видны направления всех главных улиц, хорошо заметна взаимосвязь второстепенных улиц и переулков с главными улицами, в ряде случаев ясно прослеживается планировка отдельных домов, их внутренняя застройка (рис. 2). Для памятников средневекового периода характерно, помимо крепостных оборонительных сооружений с башнями и рвом, наличие больших и глубоких каналов и многочисленных жилых построек, расположенных около крепости и образующих «пригород». Визуальный анализ окрестностей памятников средневекового времени показывает хорошо развитую ирригационную сеть с полями и сельскими поселениями.

Методика и технология исследований

В космической съемке начиная с 70-х гг. XX в. следует отметить тенденцию заметного наращивания отрасли качественно новыми технологическими возможностями. При этом особенно интересные результаты были получены при сочетании дистанционных (космических) методов с методами наземных геодезических съемок и измерений, что сыграло не последнюю роль в планировании крупных археологических экспедиций и археологических исследований на рассматриваемом отрезке времени.

Однако, при всех достоинствах космической съемки в XX в., для них есть один общий недостаток – непостоянные значения ошибок по всей области снимков ввиду высокой дисторсии (искажений) аналоговых камер используемых съемочных систем. Для исправления ситуации, т.е. устранения искажений, существуют различные методы геометрической коррекции. Но для их применения требуется, в большинстве случаев, система опорных точек с эталонными значениями координат, а в некоторых случаях – и высот. Кроме того, опорные точки необходимы и в случае привязки изображений, когда в наличии есть электронная копия аналогового снимка и требуется его дальнейшая загрузка в ГИС или пакетах обработки ДДЗ.

Конечно, наиболее приемлемым способам решения проблемы сегодня можно было бы назвать использование приборов спутниковой навигации геодезического класса. Однако во времена реализации космической программы такой системы еще не было, поэтому единственными доступными способами были: 1) ввод поправок орбитальных спутниковых данных для пересчета координат снимка в геодезические с использованием топографических планов и карт; 2) использование местных систем координат, относящихся к плановым; 3) географическая привязка и трансформирование снимков по уже известным или найденным (идентифицированным) в полевых условиях объектам и их координатам. В качестве последних зачастую стали применять непосредственно сами археологические объекты. В современных условиях такой подход стали в массовом порядке применять коллеги из Гентского университета (Бельгия) при изучении и ГИС-картографировании археологических памятников Алтая и ряд других ученых [Plets et al., 2012; Goossens et al., 2006; Gheyle, 2009].

Обратим внимание на особый подвид съемки – мультиспектральный. Это съемка в разных спектрах электромагнитного излучения, включающего в себя комбинацию каналов спектральных диапазонов, среди которых обязательно наличие ближнего инфракрасного и видимого диапазона.

Опыт применения технологии мультиспектраль-ной съемки показал целесообразность ее использования при решении таких задач, как: 1) поиск новых археологиче ских объектов; 2) уточнение границ и местоположения археологических памятников; 3) крупномасштабное археологическое картографирование; 4) оценка состояния, выделение памятников в аварийном состоянии и др.

Приведем несколько примеров использования ДДЗ (мультиспектральных аэро- и космических снимков) для решения вышеобозначенных задач. В статье «Дешифрирование мультиспектральных космических снимков для решения задач поиска и идентификации археологических памятников» мы приводили примеры использования алгорит-578

мов автоматизированного поиска и идентификации археологических памятников [Крупочкин, Батуев, 2013].

Рассмотренные способы и технические приемы дешифрирования космических снимков реализованы при сплошном обследовании территории долины р. Курайка в районе расположения с. Курай (Республика Алтай). Для решения задачи поиска и идентификации памятников предложена технология алгоритмизированного дешифрирования, основанная на двух подходах. Первый базируется на математическом описании пространственного распределения и корреляции яркостей элементов космических снимков; для реализации второго предложен алгоритм многоступенчатой классификации. В ходе экспериментов выявлены факторы, ограничивающие возможности использования разработанных алгоритмов и модулей: сезонность съемки и высокая дифференциация спектральной кривой по индексным изображениям, невысокое пространственное разрешение при сравнительно малых размерах объектов поиска, отсутствие спектральных библиотек заданных районов поиска и др. Вместе с тем полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения разработанных подходов и алгоритмов, что подтверждается стабильным результатом при значительной вариации параметров и условий поиска (рис. 3). В результате анализа снимка (верхняя часть долины р. Курайка) обнаружилось, что наибольшее число археологических объектов сосредоточено в интервале NDVI от 0,16 до 0,3. Как видно из фрагмента снимка, большая часть объектов сосредоточена в классе 1 (зеленый цвет), что объясняется близкими физикогеографическими условиями. Таким образом, объекты распределены на границе между участками почвы (без со судистых растений) и разреженной растительностью. Классы, не попавшие в данный интервал или превышающие его, обнулились до фоновых. В сравнении с методами кластеризации, это более стабильный результат, учитывающий физико-географические особенности района поиска.

Детальный анализ изображения позволил также выявить ряд объектов, относящихся к классу 0. Как выяснилось, для последних характерно расположение в лесных колках, что затрудняет процесс индикационного дешифрирования. При этом необходимо учитывать средние размеры археологических объектов (3–5 м). В совокупности ряд негативных факторов (незначительные размеры объектов поиска, плохая выраженность в рельефе, высокая лесистость отдельных участков района исследований и др.) понижают достоверность результатов дешифрирования на отдельных участках до 10 % [Крупочкин, Батуев, 2013, c. 121–122].

Рис. 3. Результат обработки классифицированного индексного NDVI-изображения алгоритмом «Decision Tree» (дерево решений); предобработка выполнялась алгоритмом Isodata.

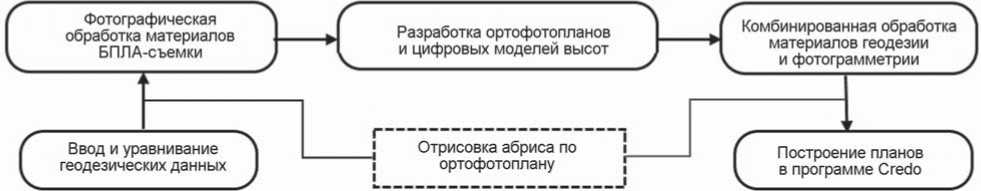

При апробации комбинированной съемки археологических памятников (на примере модельных площадок Горного Алтая) авторами (Крупочкин Е.П., Папин Д.В., Суханов С.И., Федорук А.С. и др.) была апробирована технология наземной и воздушной БПЛА-съемки с фотограмметрической обработкой и постобработкой в программе Agisoft Metashape, CredoТопоплан. Технология предусматривает помимо традиционных методов (археологической разведки и GNSS-съемки) использование аэрофотосъемки. Исполь- зование GNSS на полевом этапе заключалось в фиксации опорных точек-маркеров, а также характерных точек рельефа. При планировании полетного задания для дрона обращалось внимание на рельеф и наличие строений и инженерно-технических сооружений. Вся последовательность камеральной обработки пред- ставлена операциями – от ввода и уравнивания геодезических данных и до оформления готовых топографических планов, которые создавались в программе Credo Топоплан (рис. 4). С использованием данной технологии можно рекомендовать создание крупномасштабных археологических карт в рамках проводимой инвентаризации памятников на всей территории РФ. Кроме того, необходимость постановки всех учтенных археологических объектов на кадастровый учет предполагает производство таких съемок с высокой точностью (прежде всего, в плане).

Относительно точно сти следует упомянуть о том, что средняя квадратическая ошибка в плане не превышала 0,2 м, точность по высоте варьирует

значительно больше – от 0,15 до 0,35 м. Это можно объяснить низкой точностью определения высот бортовым компьютером дрона, проецирующим значения на точки местности.

Также следует отметить апробацию такой съемки не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне, что позволяет создавать целую систему спектрозональных изображений в псевдоцвете, это дает возможность значительно улучшать дешифровочные характеристики мелких объектов на ортофотоплане и на цифровых моделях местности. Так, например, при выполнении беспилотной мультиспектральной съемки с помощью камеры PARROT SEQUOIA (адаптирована для платформы DJI Inspire-1) в 2019 и 2021 гг. авторами были разработана серия индексных карт, построенных путем численной обработки на основе картографической (растровой) алгебры. Некоторые наиболее полезные, по мнению авторов, индексы отражены в таблице (см. таблицу).

Рис. 4. Технологическая схема картографического производства на основе данных, полученных на более ранних этапах работы [Крупочкин, Папин, 2021].

Краткая характеристика тематических индексов, вычисленных для дешифрирования элементов археологического комплекса «Урочище Балчикова-3» (по данным: [Крупочкин, Папин, Фролов, 2019])

|

Наименование индекса |

Краткая характеристика |

Формула расчета |

Распознаваемые типы археологических объектов/структур |

|

Индекс хлорофилла – MCARI/OSAVI |

Характеризует фотосинтетическую активность растительности, учитывает содержание хлорофилла a и b в листьях растений. Преимущество данного индекса заключается в минимизации влияния подстилающей поверхности без растительности на значение индекса |

MCARI = 1.2 * (2.5 * (NIR -RED) - 1.3 * (NIR -GREEN)) / (normalized to the maximum value of RED, GREEN, and NIR bands), где NIR – значения сигнала в ближней инфракрасной зоне спектра, Red – значения сигнала в красной зоне спектра, Green – значения сигнала в зеленой зоне спектра |

Курганные могильники, оградки, херексу-ры и др. типы археологических объектов, выраженные как в рельефе, так и в морфотекстурных образований в плане. Детектирует наличие «аномалий», содержащих с большой вероятностью культурные слои |

|

Нормализованный разностный индекс (Normalized Difference Red Edge Index) – NDRE |

Характеризует фотосинтетическую активность растительности, учитывая концентрацию азота в листьях растений на основе отраженного сигнала в ближнем инфракрасном (0,75-1,0 мкм) и крайнем красном (0,69-0,73 мкм) каналах. Может использоваться для определения угнетенной и стареющей растительности. При оценке учитывает содержание азота в листьях растений на основе информации мультиспектраль-ных датчиков (крайнего красного и ближнего инфракрасного спектральных диапазонов) |

NDRE = (NIR – RedEdge) / (NIR + RedEdge), где NIR – значения сигнала в ближней инфракрасной зоне спектра, RedEdge – значения сигнала в крайней красной зоне |

Детектирует антропогенные и природные образования, выраженные морфологически в почвогрунтах и растительном покрове |

|

Нормализованный относительный индекс биомассы (Normalized Difference Vegetation Index) – NDVI |

Характеризует количество фотосинтетически активной биомассы на земной поверхности. Может применяться для обнаружения, оценки и картографирования интенсивности вегетации. В вычислении индекса используются значения спектральной яркости красного (0,55-0,75 мкм) и ближнего инфракрасного (0,75-1,0 мкм) каналов |

NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED), где NIR – значения сигнала в ближней инфракрасной зоне спектра, RED – значения сигнала в красной области спектра |

Курганные могильники, оградки, херексу-ры. Детектирует наличие «аномалий», содержащих с большой вероятностью культурные слои. В отдельных случаях позволяет установить размеры и границы археологических памятников |

|

Индекс пигмента, нечувствительного к структуре (Structure Insensitive Pigment Index) – SIPI |

Характеризует здоровую растительность, количественно выражается в соотношении каротиноидов, антонцианов и хлорофилла. Чем больше красных и жёлтых (и меньше зелёных) пигментов в листьях растений, тем выше значение индекса. Это свидетельствует об усыхании растительности. Высокие значения индекса также являются показателем болезни растений, которая связана с потерей хлорофилла |

Первоначальный вариант индекса вычислялся как: SIPI = (NIR - синий) / (NIR -красный). Модифицированный индекс вычисляется по формуле: (NIR - GREEN) / (NIR -RED), где NIR – значения сигнала в ближней инфракрасной зоне спектра, RED – значения сигнала в красной области спектра, GREEN – значения сигнала в зеленой области спектра |

Детектирует отдельные и группы археологических объектов при отсутствии многоярусной растительности. Результаты обнаружения средние между MCARI и NDVI |

Обсуждение результатов и выводы

Мультиспектральная съемка, основанная на использовании портативных камер для БПЛА, представляет собой сегодня важнейшую часть поисковых и разведочных работ. Полученные при этом материалы содержат весьма ценные и зачастую новые сведения о территории и объектах археологии, содержащих артефакты. Вместе с тем такие данные не представляют самостоятельный вид источника, они не должны быть оторваны от ландшафта и природно-географических условий. Соответственно, их изучение и интерпретация целесообразны только при сочетании наземных исследований с мультиспектральной съемкой либо при условии использования актуальных топографических планов в комплексе с тахеометрической съемкой.

Практически во всех случаях результатом муль-тиспектральной съемки является большое многообразие тематиче ских индексов, среди которых можно рекомендовать – MCARI, NDVI, SIPI (см. таблицу ). Их общей чертой является возможность обнаружения скрытых морфологических характеристик, практически не обнаруживаемых на ортофотоплане. Распознавание таких характеристик становится возможным благодаря четкой регистрации состояния растительного покрова или почво-грунтов. Данный метод не является универсальным решением для любых видов археологических разведок, но неплохо подходит для поиска новых или фиксации вновь обнаруженных объектов в условиях открытой местности (прежде всего – в условиях отсутствия леса).

Авторы успешно апробировали технологию БПЛА-съемки в видимом и инфракрасном диапазонах на платформе БПЛА DJI Inspire-1 с универсальной камерой PARROT SEQUOIA. В ходе тестовых полетов и испытаний на модельных площадках отработан алгоритм действий при комбинированной съемке в разных природно-географических условиях. Для расширения возможностей, в силу технических ограничений камеры PARROT SEQUOIA, полезную нагрузку рекомендовано усилить портативным магнитометром, однако это задача следующего года. Между тем предлагаемая технология и алгоритмы индикационного дешифрирования, реализованные нами с использованием различного программного обеспечения, могут использоваться для поиска и картографирования археологических объектов разного типа, в том числе и для определения границ памятников и оценки их состояния.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Аэрокосмическая съемка в археологии: опыт применения и новые возможности

- Дойель Л. Полет в прошлое. - М.: Наука, 1979. -296 с.

- Игонин Н.И. Исследование археологических памятников по материалам крупномасштабной аэрофотосъемки // История, археология и этнография Средней Азии. -М., 1968. - С. 257-267.

- Крупочкин Е.П., Батуев А.Р. Дешифрирование мультиспектральных космических снимков для решения задач поиска и идентификации археологических памятников // Изв. Ирк. гос. ун-та. Сер.: Науки о Земле. - 2013. - Т. 6, № 2. - С. 114-124.

- Крупочкин Е.П., Папин Д. В Херексуры Юстыда: мультиспектральная съемка, опыт использования БПЛА для комплексного изучения // Теория и практика археологических исследований. - 2021. - Т. 33, № 4.- С. 209-220. -.

- Крупочкин Е.П., Папин Д.В., Фролов Я.В., Редников А. А., Шульга П.И. О результатах мультиспектральной БПЛА-съемки археологических объектов могильника урочище Бальчикова-3 с использованием камеры PARROT SeQUOIA // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - Т. 28, № 4. - С. 109-121. -.

- Deuel L. Flight into Yesterday. The story of aerial archaeology. - N.-Y: St. Martin's Press, 1969. - 332 p.

- Plets G., Gheyle W., Verhoeven G., De Reu J., Bourgeois J., Verhegge J., Stichelbaut B. ThreeDimensional Recording of Archaeological Remains in the Altai Mountains // Antiquity. - 2012. - Vol. 86, № 333. -P. 884-897.

- Goossens R., De Wulf A., Bourgeois J., Gheyle W., Willems T. Satellite imagery and archaeology: the example of CORONA in the Altai Mountains // Journal of Archaeological Science. - 2006. - № 33. - P. 745-755.

- Gheyle W. Highlands and Steppes. An Analysis of the Changing Archaeological Landscape of the Altay Mountains from the Eneolithic to the Ethnographic Period. - Ghent: Ghent Univ., 2009. - 380 p.