Академик Н. Н. Сиротинин и его научный вклад в развитие отечественной медицины (к 120-летию со дня рождения)

Автор: Яцкевич С.Н., Завьялов А.И., Моррисон В.В., Zakharova N.B.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 4 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены биографические сведения об академике Н. Н. Сиротинине, отражающие его научно-практический вклад в развитие отечественной медицины и подготовку научно-педагогических кадров в медицинских вузах страны.

Академик н.н. сиротинин, биография, патологическая физиология

Короткий адрес: https://sciup.org/14918379

IDR: 14918379

Текст научной статьи Академик Н. Н. Сиротинин и его научный вклад в развитие отечественной медицины (к 120-летию со дня рождения)

тета, представитель научной школы профессора А. А. Богомольца, выдающийся патофизиолог ХХ в., внесший огромный вклад в развитие отечественной и мировой медицинской науки.

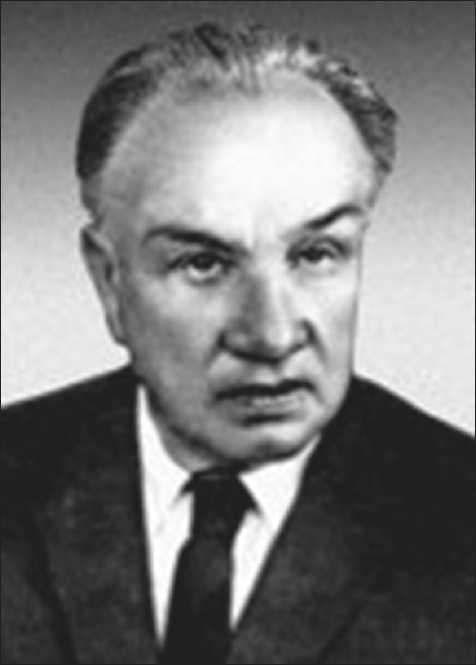

Н. Н. Сиротинин родился 26 ноября 1896 г. в Саратове в семье служащих. Среднее образование

Николай Николаевич Сиротинин получил в частной полноправной мужской гимназии А. М. Добровольского, которую окончил в 1915 г. с золотой медалью. В этом же году поступил на медицинский факультет Императорского Николаевского университета (Саратов). Учебу в университете Н. Н. Сиротинин успешно совмещал с работой лаборанта химико-бактериологической лаборатории Саратовского губернского отдела охраны здоровья (1917). Будучи студентом 3-го курса, проявил интерес к научно-исследовательской деятельности в области бактериологии и весной 1918 г. под руководством заведующего кафедрой микробиологии проф. А. И. Бердникова сначала трудился в качестве практиканта, а с сентября того же года в должности лаборанта отделения лечебных вакцин при Краевом институте микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России. В 1919 г. к официальному названию института в качестве почтового кода было присоединено название «Микроб».

В мае 1919 г. Николай Николаевич был переведен на должность ассистента отделения предохранительных прививок института «Микроб», а в ноябре того же года назначен ассистентом чумного отделения. В соответствии с решением коллегии Наркомз-драва РСФСР институт получает новое название: Государственный краевой институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России Наркомздра-ва РСФСР «Микроб», который в последующем приобретает статус научного и оперативного центра по борьбе с особо опасными инфекциями.

В 1921 г. Николай Николаевич был командирован руководством института сроком на три месяца для совершенствования в области прикладной бактериологии в Петроград в Институт экспериментальной медицины. В период командировки он успешно совмещал научную деятельность с исследованиями в Петроградском противооспенном институте, руководил которыми выдающийся отечественный микробиолог проф. Н. Ф. Гамалея. В этом же году Н. Н. Сиротинин в Москве прошел специализацию по методике изготовления противодифтерийной сыворотки.

После возвращения из командировок в Саратов он активно занимается экспериментальной научноисследовательской работой. За сравнительно короткий срок успешно выполнил экспериментальное исследование на сусликах, а затем оформил его в виде научной статьи «К вопросу о влиянии bacteria proteus vulgaris на тяжесть холерной инфекции», опубликовав ее в журнале «Вестник микробиологии и эпидемиологии» (1922. Т. 1, вып. 3. С. 234–236). В ней автор излагает результаты четырех серий наблюдений над заражением молодых сусликов при следующих условиях: 1) наличии только холерных вибрионов, 2) холерных вибрионов + bacteria proteus vulgaris, 3) только bacteria proteus vulgaris. Наибольший процент смертности подопытных животных (до 80%) им был получен в случае смешанного заражения холерой и bacteria proteus vulgaris. В заключение автор делает вывод: вирулентность холерного вибриона повышается благодаря присутствию вульгарного протея, что приводит к утяжелению течения холерной инфекции. Хотя исследование, как указывал сам автор, носило ориентировочный характер, оно было одной из первых самостоятельно выполненных научных работ Н. Н. Сиротинина.

Параллельно, вместе с сотрудником института А. В. Лавриновичем, Сиротинин занимается изучением биологии гонококков. По материалам полученных результатов экспериментальных исследований ими были опубликованы две работы в периодической печати: «Инволюция гонококков» и «Из наблюдений над гонококками». Затем Н. Н. Сиротинин направляет свои научные интересы на изучение механизмов связывания комплемента при реакции А. Вассермана. Материалы исследований Н. Н. Сиротинина опубликованы в статье журнала «Ученые записки Саратовского государственного университета» (1924). Результаты, полученные физиологом, свидетельствовали, что в реакции А. Вассермана связывается второй, а не первый компонент комплемента, как это считали в то время многие зарубежные ученые.

Будучи студентом 5-го курса, он временно оставляет учебу в университете и продолжает трудовую и научную деятельность в институте «Микроб» в должности заведующего сывороточным и оспенным отделениями. В 1922–1923 гг. по совместительству работает помощником заведующего бактериологическим отделением в Саратовской городской химико-бактериологической лаборатории, а затем заведующим передвижной малярийной станцией Рязано-Уральской железной дороги [1].

В ноябре 1923 г. Н. Н. Сиротинин восстанавливается в качестве студента 5-го курса медицинского факультета Саратовского университета и одновременно работает препаратором на кафедре общей патологии, возглавляемой проф. А. А. Богомольцем. Широкая эрудиция А. А. Богомольца, его блестящий талант организатора и смелого экспериментатора завоевали внимание студента Н. Н. Сиротинина и пробудили интерес к научным исследованиям по изучению механизмов развития анафилактического шока. В течение года им был собран большой эксперимен-

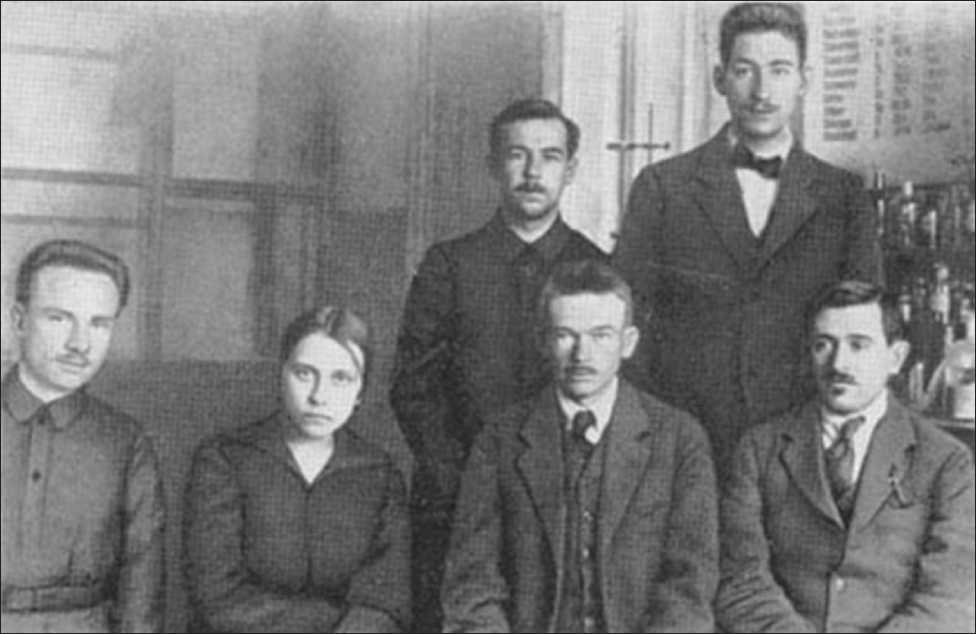

Коллектив кафедры патофизиологии Саратовского университета (1923): первый ряд: Н.Н. Сиротинин, Н.Б. Медведева, А.А. Богомолец; второй ряд: Б.М. Шмидт, Л.Р. Перельман

тальный материал. Полученные результаты проведенных исследований легли в основу двух научных статей: «К вопросу о механизме анафилактического шока на основании опытов с изолированными органами» и «К вопросу о блокаде ретикулоэндотелиальной системы при анафилактическом шоке», которые были опубликованы в «Медико-биологическом журнале» (1926, 1927) в период его работы во 2-м Московском государственном университете.

Определенный интерес для патофизиологов и практических врачей представляет еще одна научная работа, выполненная Н. Н. Сиротининым в период его деятельности в Саратове: «К вопросу о синтетической диссимиляторной функции изолированной печени в условиях переживания», напечатанная в журнале «Микробиология, патология и инфекционные болезни» (1926. Т. 6, вып. 1).

После окончания Саратовского университета в октябре 1924 г. Сиротинин был переведен на сверхштатную должность помощника прозектора кафедры общей патологии, где проработал до отъезда во 2-й Московский государственный университет (с 1930 г. 2-й Московский медицинский институт) вместе с проф. А. А. Богомольцем. В феврале 1925 г. Николай Николаевич был избран на должность штатного ассистента кафедры патологической физиологии этого вуза, где продолжил активно заниматься изучением вопросов анафилактического шока.

В саратовский период трудовой и научно-исследовательской деятельности в институте «Микроб», а также работы в университете на кафедре общей патологии под руководством проф. А. А. Богомольца Николай Николаевич овладел современными и важнейшими методами микробиологических и патофизиологических исследований, заложившими основы формирования его научных взглядов и становления как ученого [2–4].

В 1925 г. вслед за проф. А. А. Богомольцем он переезжает в Москву и работает на кафедре патофизиологии во 2-го Московского государственного университета, последовательно занимая должности ассистента, а затем приват-доцента. Одновременно совмещает работу в должности старшего научного сотрудника в Институте мозга Коммунистической академии и в Медико-биологическом институте Главнауки, что позволило ему использовать физиологические и иммунологические методы для экспериментального изучения анафилаксии. Полученные результаты исследования в последующем легли в основу докторской диссертации, которую он успешно защитил в марте 1928 г. на тему: «К учению об анафилаксии» [5, 6]. Важнейшие разделы диссертационной работы: изучение блокады ретикулоэндотелиальной системы при анафилактическом шоке; анафилаксия изолированных органов; функции печени при анафилаксии. Автор убедительно показал, что при анафилаксии возникает инактивация комплемента, и раскрыл значение этого явления в патогенезе анафилактического шока.

В этом же году Н. Н. Сиротинин опубликовал интересную статью о роли гипоталамуса в регуляции тонуса периферических кровеносных сосудов [7].

В период работы на кафедре патофизиологии 2-го Московского университета он побывал в научной командировке в Германии у проф. Г. Шаде, где изучал методики исследования физико-химического направления, которые в дальнейшем привнес на кафедру в практические занятия студентов [5].

Научно-педагогическая деятельность Н. Н. Сиро-тинина в Москве была непродолжительной, но имела весьма продуктивный характер и послужила основой для успешного развития научных направлений, которым он впоследствии посвятил свою жизнь, а именно: изучение вопросов патологии реактивности, аллергии, иммунитета и инфекционного процесса, профилактики и терапии гипоксических состояний [3].

В ноябре 1927 г. ГУСом (Главный ученый совет при Наркомпросе) был объявлен Всесоюзный конкурс на замещение вакантной должности профессора по кафедре общей патологии медицинского факультета Казанского университета. Н. Н. Сиротинин по рекомендации проф. А. А. Богомольца принял участие в конкурсном отборе на вакантную должность.

В рекомендательном письме декану медицинского факультета Казанского университета от 5 июня 1928 г. проф. А. А. Богомолец писал: «Не вдаваясь в детальный разбор всех работ, отмечу как общую их характерную черту, что каждая из них отличается ясной постановкой проблемы, чрезвычайной тщательностью экспериментальной обработки темы и умением найти внутреннюю связь между изучаемым изолированно патологическим процессом и реакцией организма как целого. <…> В случае избрания кафедра патологической физиологии медицинского факультета Казанского университета в лице Н. Н. Си-ротинина приобретет талантливого и компетентного руководителя ее научной жизни» [8].

Избранию Н. Н. Сиротинина профессором на кафедру общей патологии и переезду в Казань во многом способствовали видные профессора медицинского факультета Казанского университета: патологоанатом И. П. Васильев, микробиолог В. М. Ари-стовский, физиолог М. Н. Чебоксаров, фармаколог В. М. Соколов и в особенности известный ученый-гистолог проф. А. И. Миславский.

Представленные Н. Н. Сиротининым в предметную комиссию медицинского факультета Казанского университета для участия в конкурсном отборе документы и научные труды были рассмотрены на очередном заседании 23 октября 1928 г. После получения положительных отзывов ведущих профессоров университета В. М. Аристовского, И. П. Васильева, А. И. Миславского на научные труды Н. Н. Сиротини-на предметная комиссия единогласно избрала его в качестве кандидата на должность профессора кафедры общей патологии.

4 января 1929 г. правление Казанского университета на очередном заседании заслушало представление деканата медицинского факультета от 24 декабря 1928 г. за № 329 с приложением делопроизводства по выборам приват-доцента 2-го Московского университета Н. Н. Сиротинина на вакантную должность профессора по кафедре общей патологии. При рассмотрении представленного материала правление университета единогласно утвердило его избранным в кандидаты на замещение профессорской должности по кафедре общей патологии и представило ходатайство на утверждение Главпрофобру. 28 марта 1929 г. медицинская комиссия при Президиуме ГУСа утвердила Н. Н. Сиротинина профессором по курсу патологии медицинского факультета Казанского университета (с 1930 г. Казанский медицинский институт).

Н. Н. Сиротинин за сравнительно короткий период практически заново организовал кафедру патологической физиологии, объединил вокруг себя молодых научных сотрудников, оборудовал лабораторию всем необходимым для ведения учебной и научной работы и сформировал работоспособный научно-пе- дагогический коллектив. Его первыми сотрудниками стали М. И. Аксянцев, Н. И. Вылегжанин и П. Д. Горизонтов, приехавший из Сибири. Впоследствии на кафедру были приняты В. А. Самцов, А. Д. Адо и первый аспирант Н. Н. Сиротинина М. А. Ерзин.

По приезде в Казань Николай Николаевич сразу обратил на себя внимание в связи с новой, малоизвестной в то время в Казани проблемой аллергии и привлек для совместной научно-исследовательской работы многих сотрудников клиник медицинского факультета университета.

Сотрудниками кафедры под руководством Николая Николаевича проводились широкомасштабные исследования по изучению механизмов аллергии, была создана оригинальная классификация аллергических реакций, написана первая в отечественной медицинской литературе исчерпывающая сводка по аллергии, приведены первые исследования по сравнительному эволюционному изучению развития аллергии и роли нарушения обменных процессов в местных и общих проявлениях аллергических реакций.

Значительную часть времени Н. Н. Сиротинин проводил на кафедре, уделяя особое внимание не только учебно-педагогическому процессу, но и научно-исследовательской деятельности, в которых сам принимал непосредственное участие. Одними из ведущих его научных направлений были изучение изменения основного обмена и содержания глю-татиона в крови при анафилаксии, а также влияние блокады ретикулоэндотелиальной системы на анафилаксию. В этот период он написал главы «Воспаление» и «Аллергия» для многотомного руководства по патофизиологии, которое вышло под редакцией А. А. Богомольца.

Особое место в работе Н. Н. Сиротинина на кафедре занимала подготовка научно-педагогических кадров. Все сотрудники кафедры активно занимались выполнением диссертационных исследований, которые были в дальнейшем успешно защищены.

В Казани Н. Н. Сиротинин начал развивать исследования по сравнительной патологии реактивности и аллергии, которые в последующем стали одними из основных его научных направлений. Так, в работе «Существует ли анафилаксия у низкоорганизованных животных и растений», опубликованной в 1933 г., он обобщил результаты своих исследований и пришел к выводу, что анафилаксия — свойство, наблюдаемое у высокоорганизованных животных [5, 8].

Н. Н. Сиротининым было выполнено исследование об изменении содержания глютатиона в крови при анафилактическом шоке, о патогенезе анафилаксии, в котором развивались идеи о влиянии анафилаксии на ферментные системы организма, высказанные им в диссертации.

Наибольший научно-практический интерес для клиницистов и патофизиологов того времени представляла его работа «Аллергические теории острого ревматизма», в которой автор подробно рассмотрел механизмы и аллергические аспекты в понимании патогенеза ревматизма, опубликованная в Казанском медицинском журнале (1934). Весьма интересен и другой научный труд ученого: «Гипергия и ее значение в течение инфекции» (Казанский медицинский журнал, 1934), посвященный обозначенной проблеме в широком общебиологическом плане в сопоставлении с состоянием зимней спячки у животных и гипергическими формами течения инфекции у людей. В статье высказана мысль о гипергической конституции у человека и ее значении в патологии.

В Казани Н. Н. Сиротинин первым в СССР организовал и осуществил изготовление аллергенов для диагностики аллергических болезней у людей, там же он написал и опубликовал первое в нашей стране руководство по аллергии (1934), ставшее в свое время настольной книгой для всех, кто желал ознакомиться с данной научно-практической проблемой.

Еще одним из важнейших научных направлений Н. Н. Сиротинина стало изучение вопросов патогенеза и влияния кислородного голодания на различные функции организма. Им ежегодно в летний период организовывались высокогорные экспедиции на Памир, Казбек и Эльбрус. В них принимали участие не только сотрудники кафедры патофизиологии, но и врачи, микробиологи. Уже в 1930 г. были проведены восхождения на Эльбрус и Памир, в которых участвовали М. И. Аксянцев, Н. И. Вылекжанин и П. Д. Горизонтов. В 1931 г. состоялась очередная экспедиция на Эльбрус (участники З. И. Малкин, Ю. Н. Попов). В 1934 г. организована экспедиция на вершину Казбека, в которой участвовали молодые сотрудники кафедры А. Д. Адо, М. А. Ерзин, З. И. Малкин, Н. С. Файзуллин. В первых исследованиях, проведенных в условиях высокогорья, удалось установить, что состояние организма на горных высотах связано с динамикой кислотно-щелочного равновесия крови.

Научно-исследовательская деятельность Н. Н. Сиротинина в Казанском медицинском институте завершилась изданием «Сборника работ кафедры патологической физиологии Казанского государственного медицинского университета» (1933). Содержание работ сборника отчетливо отражает два основных взаимосвязанных направления научных исследований Николая Николаевича — проблемы гипоксии и реактивности.

Научно-педагогическую деятельность в Казанском медицинском институте Н. Н. Сиротинин успешно совмещал с работой на кафедре патологической физиологии ветеринарного института и в отделе ветеринарного научно-исследовательского института.

В Казанском медицинском институте Н. Н. Сироти-нин подготовил плеяду талантливых учеников, ставших впоследствии известными учеными в области патофизиологии нашей страны, в их числе: академик А. Д. Адо, профессора М. И. Аксянцев, В. А. Самцов, М. А. Ерзин, Е. С. Кливанская-Кроль [5, 8].

В октябре 1934 г. Н. Н. Сиротинин оставляет кафедру патофизиологии Казанского медицинского института и по приглашению своего учителя проф. А. А. Богомольца переезжает в Киев, где начинает работать во вновь созданном Институте экспериментальной биологии и патологии. В последующем Н. Н. Сироти-нин основал Эльбрусский центр АН УССР по изучению проблем гипоксии и адаптационных механизмов у человека.

За большой вклад в развитие отечественной медицины и подготовку научно-педагогических кадров Н. Н. Сиротинин в 1939 г. был избран членом-корреспондентом АН УССР, а в 1941 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Украинской ССР [2].

В начале Великой Отечественной войны (19411945) проф. Н. Н. Сиротинин добровольно вступает в ряды Красной армии, являясь консультантом патологоанатомической лаборатории 5-й армии Юго-Западного фронта (1941).

После освобождения Киева от немецких оккупантов Николай Николаевич вновь возвращается на работу в Институт экспериментальной биологии и патологии; в 1955–1960 гг. одновременно заведует кафедрой патологической физиологии Киевского медицинского института.

19 апреля 1957 г. Н. Н. Сиротинин был избран действительным членом АМН СССР, а в 1976 г. стал лауреатом премии им. А. А. Богомольца.

Киевский период жизни и работы Н. Н. Сиротини-на является наиболее продолжительным и продуктивным в его биографии [9].

В Киеве Николай Николаевич создал большую школу аллергологов и «гипоксистов». Здесь он опубликовал широко известные работы по сравнительному эволюционному пониманию явлений инфекции, иммунитета и аллергии. Он показал, что по мере развития реактивности меняется характер инфекции: на ранних эволюционных этапах (у простейших) инфекционный процесс заключается в размножении микробов в цитоплазме клеток, а реакция организма сводится к механизмам внутриклеточного переваривания инородных агентов. В дальнейшем формируются более совершенные механизмы реактивности, включающие нервные механизмы и способность к образованию антител. Аллергическая реактивность возникает в филогенезе последней, поэтому аллергические заболевания являются филогенетически наиболее молодыми и свойственны главным образом человеку [10].

-

Н. Н. Сиротининым в главе «Воспаление» «Руководства по патологической физиологии», вышедшего под редакцией академика А. А. Богомольца, представлены материалы по изучению течения вульгарного и гипергического воспаления у различных видов животных. Доказано, что по мере развития центральной нервной системы она играет все большую роль в характере воспаления и достигает своего максимума у человека.

В указанном руководстве Николаем Николаевичем подготовлены также главы «Аллергия», «Влияние дыхания при пониженном атмосферном давлении на состояние организма», «Патология печени» [4, 11].

В Институте экспериментальной биологии и патологии по инициативе Н. Н. Сиротинина была установлена барокамера для экспериментального изучения высотной болезни, а также параллельно продолжились экспедиции в высокогорья. При исследовании влияния окислительной поверхности крови на адаптацию к гипоксии отмечена ее большая роль. Исходя из этих наблюдений, Н. Н. Сиротинин выявил (сначала на животных, а затем на людях) влияние высокогорного климата на адаптацию к пониженному атмосферному давлению в условиях барокамеры и нашел увеличение потолка после высокогорной акклиматизации на 1000–1500 м.

Изучая действие кислородного голодания, Н. Н. Сиротинин пришел к выводу, что по мере развития организма, в частности его центральной нервной системы, отмечается большая чувствительность к гипоксии, но вместе с тем и более интенсивно вырабатываются активные адаптационные механизмы. Наибольшей чувствительностью к гипоксии обладает человеческий организм, у которого особенно хорошо выражена способность к адаптации к кислородному голоданию. Автором отмечена роль охранительного торможения коры головного мозга при кислородном голодании; в его лаборатории было показано, что катотоники отличаются особой чувствительностью к кислородному голоданию и выдерживают разрежение в барокамере до 10000 м. На основании многочисленных экспериментальных исследований уче- ным установлено, что при гипоксии в первую очередь нарушаются тормозные процессы в центральной нервной системе.

Под руководством Н. Н. Сиротинина на протяжении многих лет проводились углубленные исследования по изучению терапевтического значения высокогорного климата в комплексе лечебных мероприятий при бронхиальной астме.

Кроме того, Н. Н. Сиротининым разработаны практические рекомендации по проблеме гипоксии в космической медицине, он был награжден медалью К. Э. Циолковского за первый полет человека в космос и за выход человека в космическое пространство [5].

Следует отметить, что Н. Н. Сиротинин много внимания уделил вопросам инфекционной аллергии, в частности аллергии и туберкулезу, первая научная работа в этом направлении опубликована в 1937 г. в «Казанском медицинском журнале».

Результаты проведенных исследований Н. Н. Си-ротинина по проблеме аллергии и рака носили новаторский характер и были опубликованы в виде статьи в журнале «Вопросы онкологии» (1937).

Научно-исследовательская деятельность Н. Н. Сиротинина получила отражение более чем в 250 печатных трудах. Под его руководством выполнены и успешно защищены более 30 докторских и 50 кандидатских диссертаций [3].

В течение многих лет Николай Николаевич был заместителем председателя Всесоюзного и председателем Киевского обществ патофизиологов, членом президиума Ученого совета Минздрава УССР, редактором отдела «Патологическая физиология» Большой медицинской энциклопедии.

Выдающийся отечественный ученый-патофизиолог Н. Н. Сиротинин скончался на 81-м году жизни в Киеве 4 апреля 1977 г.

Авторский вклад: написание статьи — С. Н. Яц-кевич, А. И. Завьялов, В. В. Моррисон, Н. Б. Захарова; утверждение рукописи — А. И. Завьялов.

Список литературы Академик Н. Н. Сиротинин и его научный вклад в развитие отечественной медицины (к 120-летию со дня рождения)

- Архив СГМУ. Личное дело H.H. Сиротинина. Ф. 844. Оп. 1. Св. 535. Ед. хр. 1621

- Глыбочко П.В., Моррисон В.В. Кафедра патологической физиологии Саратовского государственного медицинского университета: прошлое и настоящее. Саратовский научно-медицинский журнал 2009: 5 (1): 128-134

- Нуштаев И.А., Завьялов А.И. Сиротинин Николай Николаевич. В кн.: Саратовские ученые-медики: историко-биографические очерки. Саратов: Изд-во СГМУ, 2005; с. 97-102

- Нуштаев И.А., Завьялов А.И., Утц С.Р., Тарасенко А.И. Действительные члены и члены-корреспонденты АН СССР, АМН СССР и РАМН -выпускники и сотрудники Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (историко-биографические очерки). Саратов: Изд-во СГМУ, 2011; 139 с.

- Адо А.Д. Н.Н. Сиротинин (1896-1977). Москва, 1988; 128 с.

- Казанский государственный медицинский университет (1804-2004): Заведующие кафедрами и профессора: биографический словарь. Под ред. В.Ю. Альбицкого, Н.М. Амирова. Казань: Ма-гариф, 2004; 472 с.

- Моррисон В.В., Яцкевич С.Н., Завьялов А.И. Научный вклад академика АМН СССР Н. Н. Сиротинина в развитие отечественной патофизиологии. В кн.: Материалы 14-й международной научной конференции «Медицинская профессура СССР»: Москва, 2016; с. 164-166

- Национальный архив Республики Татарстан. Личное дело Н. Н. Сиротинина. Ф. 6446. Оп. 4. Ед. хр. 34

- Веселовский H.C., Лиманский Ю.П., Шевко А.Н. Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины -флагман исследований молекулярной и клеточной физиологии мозга. Нейрофизиология 2009; 41 (2): 99-112

- H.H. Сиротинин. В кн.: Проблемы реактивности в патологии. Москва, 1968; с. 5-10.

- Моррисон В.В., Нуштаев И.А. Николай Николаевич Сиротинин (к 110-летию со дня рождения). Патологическая физиология и экспериментальная терапия 2007; 1: 29-30.