Актас - "эфемерная" стоянка верхнего палеолита в Северном Казахстане

Автор: Анойкин А.А., Клементьев А.М., Зоткина Л.В., Курбанов Р.Н., Харевич В.М., Бочарова Е.Н., Таймагамбетов Ж.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные, полученные на новом этапе исследований верхнепалеолитической стоянки Актас, первые работы на которой были проведены в 1982-1983 гг. Памятник расположен в Северном Казахстане, где палеолитические объекты очень редки. В работе приводятся материалы по стратиграфии, палеонтологии, археологии и хронологии стоянки. На памятнике выделены шесть литологических слоев, два из которых (3 и 4) содержат многочисленные фаунистические остатки. Хронология объекта построена на серии ОСЛ-дат. Установлено, что накопление слоя 2 происходило в интервале ~20-12 тыс. л.н., слои 3 и 4 формировались ~50-30 тыс. л.н. На памятнике найдено изделие из камня - скребло из «импортного» кремня. Основу ископаемого фаунистического комплекса составляют копытные - плейстоценовая лошадь Equus ferus, шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis и горный баран Ovis ammon. Часть костных остатков несет следы преднамеренной фрагментации и разделки с помощью каменных орудий. С учетом этого, а также особенностей тафоценоза (видовой состав, отсутствие следов деятельности хищников и др.), расположения и стратиграфии стоянки сделан вывод о том, что данное скопление палеофауны могло сформироваться только в результате антропогенной деятельности. Единичные свидетельства пребывания человека позволяют рассматривать Актас только как «эфемерную» стоянку, фиксирующую заселение данной территории в позднеплейстоценовое время, без каких-либо культурных определений. Материалы памятника соответствуют стоянкам типа kill-site - местам разделки и потребления охотничьей добычи. На данный момент это единственная стоянка подобного типа в исследуемом регионе. Малочисленность каменных артефактов не позволяет определить культурную принадлежность ее материалов. Однако возраст памятника свидетельствует о том, что северные районы Казахстана были заселены уже в начале МИС3, что соответствует начальным этапам верхнего палеолита.

Северный казахстан, верхний палеолит, верхний плейстоцен, палеонтология, трасология, осл-датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146549

IDR: 145146549 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.003-015

Текст научной статьи Актас - "эфемерная" стоянка верхнего палеолита в Северном Казахстане

Южная часть Западно-Сибирской равнины, включая северную территорию Казахстана, для палеолитоведения долгое время оставалась terra incognita . Здесь было известно не более десяти стоянок [Петрин, 1986; Деревянко и др., 2003а], почти все они содержали малочисленные артефакты, что можно объяснить дефицитом местного качественного каменного сырья. Основная часть этих памятников отно сится к финальным стадиям верхнего палеолита и связана с местами естественных скоплений остатков мамонтовой фауны (Волчья Грива, Шестаково, Гари, Шикаевка II) [Петрин, 1986; Деревянко и др., 2003а]. Наличие в отложениях большого количества остатков палеофауны является одним из наиболее явных признаков залегания здесь археологических материалов в стратифицированной позиции.

На севере Казахстана известно несколько памятников со стратифицированными верхнепалеолитическими индустриями (Батпак-7, Экибастуз-15 и др.). Однако стратиграфическая ситуация на объектах предполагает смешанный характер археологических материалов, они немногочисленны и находятся на начальной стадии изучения [Мерц, 1990; Таймагамбе-тов, Ожерельев, 2009; Анойкин, 2017].

В восточной части Казахстана стратифицированные палеолитические стоянки единичны (Шульбин-ка, Ушбулак, Быструха-2) [Деревянко и др., 2003б; Таймагамбетов, Ожерельев, 2009; Рыбин, Нохрина, Таймагамбетов, 2014; Анойкин и др., 2019, 2020]; для большинства характерно поверхностное залегание артефактов (Зайсан-1–3, Бухтарма-1–5, Козыбай-1, -2, Еспе-1–3 и др.) [Деревянко и др., 2003б; Таймагамбе-тов, Ожерельев, 2009; Рыбин, Нохрина, Таймагамбе-тов, 2014; Анойкин, 2017]. Преобладание на данной территории местонахождений с экспонированными артефактами определяется резко континентальным, высоко аридным климатом, препятствующим аккумуляции рыхлых отложений. В этих условиях каждый новый стратифицированный палеолитический объект на археологической карте региона привлекает внимание ученых как источник информации, который мо- жет существенно расширить сложившиеся представления о ранних этапах заселения данной зоны. Ввиду малочисленности палеолитических объектов на этой территории большое значение имеет пересмотр на современном уровне знаний и научных возможностей материалов памятников, изучавшихся в прошлом веке, особенно в плане установления их точной хронологии и реконструкции палеоэкологических обстановок. Повторный анализ материалов стоянки Шульбинка в Восточном Казахстане позволил отнести эту индустрию не к переходному периоду от среднего к верхнему палеолиту, как предполагалось ранее, а к поздним этапам каменного века [Анойкин и др., 2020].

Данная статья по священа новым результатам изучения памятника Актас в Северном

Казахстане, уже исследовавшегося в 1982– 1983 гг. [Матвиенко, Кожамкулова, 1986; Кожамкулова, Пак, 1988]. Поскольку работы прошлого века, представлявшие материалы памятника, были предварительные, а оценка стоянки как позднеплейстоцено- вой являлась предположением, для определения точной культурно-хронологической характеристики Ак-таса потребовалось проведение новых исследований на современном научном уровне.

История исследования

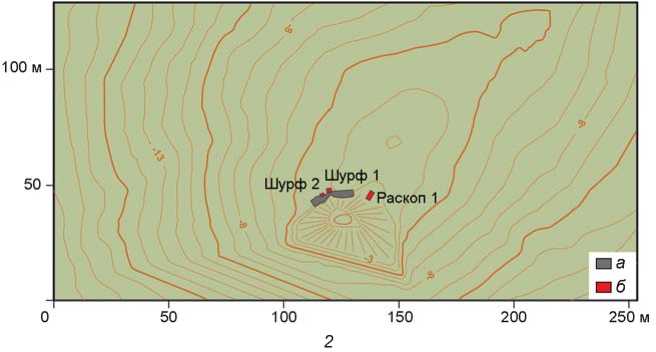

Памятник Актас находится в Акмолинской обл. Республики Казахстан, в 3 км к юго-западу от пос. Жа-мантуз (рис. 1, 1 ). Территория относится к северной, изолированной от основного массива, части Казахского мелкосопочника в пределах Кокчетавской возвышенности. Памятник располагается на плоской вершине конусовидной сопки (~420 м над ур. м.), которую венчает скальный выход кварцитовых пород, возвышающийся на 15–20 м (рис. 1, 2 ).

Исследование объекта началось в 1982 г., когда в ходе проведения геологических изысканий сотрудниками Института геологических наук АН КазССР под руководством В.Н. Матвиенко в отложениях

Рис. 1. Стоянка Актас.

1 – карта-схема расположения; 2 – вид с северо-востока.

у северной части скального о станца был выявлен костеносный горизонт, содержавший о статки позднеплейстоценовой фауны, в т.ч. кости, которые предположительно имели следы антропогенного воздействия [Матвиенко, Кожамкулова, 1986]. В этой части памятника скальный выход представляет собой практически отвесную стену высотой до 20 м. На некоторых участках угол ее наклона превышает 90° и образуется небольшой естественный навес. Рыхлые отложения формируют пологий склон с уклоном ~3–5° в направлении с востока на запад. В 1983 г. работы на стоянке были продолжены, в них участвовали В.Н. Матвиенко и сотрудники Института зоологии АН КазССР [Ко-жамкулова, Пак, 1988].

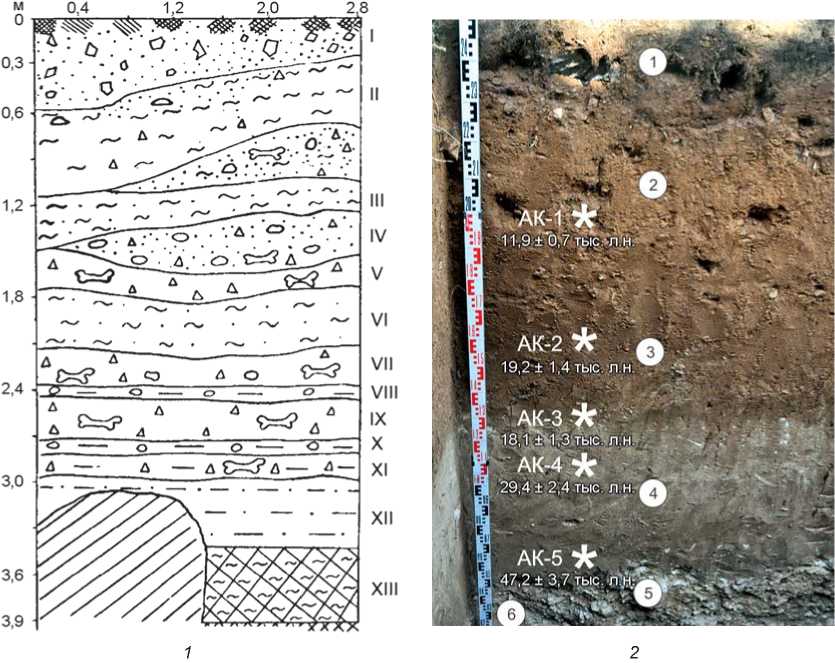

В 1982–1983 гг. у северного края останца было заложено три смежных раскопа общей площадью ~25 м2 (рис. 2). Сводный стратиграфический разрез мощностью до 4 м включал шесть основных пачек, представленных почвенным горизонтом, прослоями плотных супесей и суглинков, а также продуктами коры выветривания (рис. 3, 1). Фаунистический материал, насчитывающий несколько тысяч костей и фрагментов, залегал в средней части разреза в интервале высот 1–3 м от дневной поверхности [Матвиенко, Кожамку-лова, 1986; Кожамкулова, Пак, 1988].

Среди определимых костных остатков (~500 экз.) Б.С. Кожамкуловой и Т.К. Пак были установлены представители 16 видов млекопитающих: пещерная гиена , пещерный лев , шерстистый носорог , первобытный тур , короткорогий бизон , благородный олень , кулан , apxap и др. [Кожамкулова, Пак, 1988].

Палинологический анализ отложений, проведенный Л.Н. Чупиной, выявил четыре основных типа па-линоспектров. Первый (глубины соответствуют слою 5 шурфа 1 2021 г.) и второй (соответствует отложениям слоя 4 шурфа 1 2021 г.) характерны для лесостепной растительности, связанной с широким развитием болот в условиях влажного и сурового климата. Третьему (глубины соответствуют слою 3 и подошве слоя 2 шурфа 1 2021 г.) отвечает степной тип, отражающий развитие ксерофильной растительности в аридном климате, что позволяет относить эту часть разреза к финалу

позднего плейстоцена. Четвертый спектр (глубины соответствуют слоям 2 и 1 шурфа 1 2021 г.) типичен для более мезофильного типа растительности и представляет сосново-березовую лесостепь начала голоцена [Там же].

Свидетельствами присутствия древнего человека на объекте служат «изделия» из кости, интерпретируемые исследователями стоянки как лощила и шилья/иглы. В публикациях, к сожалению, отсутствуют их развернутое описание и изображения. Единственная фотография [Матвиенко, Кожам-кулова, 1986, с. 68] не позволяет уверенно считать представленные предметы артефактами. Осмотр сохранившейся части фаунистической коллекции 1982–1983 гг. в месте ее хранения (Институт зоологии РК, г. Алматы) не подтвердил вывод о наличии среди костных остатков предметов со следами явного антропогенного воздействия.

Рис. 2. Стоянка Актас.

1 - места расположения шурфов и раскопов, вид с севера; 2 - топографический план.

а – раскоп 1 1982–1983 гг.; б – шурфы и раскоп 2021 г.

Рис. 3. Стоянка Актас.

1 – стратиграфический разрез западной стенки раскопа 2 (1982–1983 гг.) [Кожамкулова, Пак, 1988, с. 124];

2 – северная стенка шурфа 1 (2021 г.) с указанием мест отбора образцов на ОСЛ-датирование.

Еще более сложным оказался вопрос о каменных находках, т.к. они упоминаются только в одной статье: «…в раскопах найдены малочисленные примитивные каменные орудия и их заготовки из кварцитов: тесла, лощила, заготовки топоров и т.п.» [Там же, с. 67]. Описания или изображения данных предметов не приводятся, а место их хранения неизвестно. С учетом того, что авторы цитируемого исследования не являются специалистами-археологами, а скальный выступ на месте стоянки сложен кварцитами, которые при разрушении образуют «артефактоподобные» обломки разных размеров, к данным о наличии в коллекции каменных орудий следует относиться критически.

Результаты работ 2021 года

Стратиграфия стоянки

Работы на памятнике были возобновлены в 2021 г. с целью установить хронологическую принадлежность объекта и получить доказательства пребывания на нем древнего человека. В северо-восточной части стоянки работы проводились на ровной площадке у око- нечности останца, где был заложен раскоп площадью 4 × 2 м, глубина вскрытия составила до 3 м. У северо-западной части скалы были заложены два шурфа-врезки площадью 2 × 2 м (шурф 1) и 2 × 1 м (шурф 2), приуроченные к северной стенке наиболее хорошо сохранившегося раскопа 3 (1983 г.) (см. рис. 2). Максимальная глубина вскрытия здесь составила 2,8 м.

Наиболее показательный стратиграфический разрез отложений получен в шурфе 1 и сопоставлен с итоговым разрезом раскопок 1982–1983 гг. [Матвиенко, Кожамкулова, 1986]. Выделены следующие литологические тела (сверху вниз) (см. рис. 3, 2 ).

Слой 1. Современный почвенный горизонт. Мощность 0,05–0,15 м (слой I разреза 1982–1983 гг.).

Слой 2. Суглинок легкий, красновато-буроватосерый, включающий разноразмерный слабовыветре-лый обломочный материал. Мощность слоя 1,0–1,2 м. На контакте с нижележащими отложениями имеется редкий фаунистический материал (слой II).

Слой 3. Супесь тяжелая, буровато-серая, плотная. Включает мелкий слабовыветрелый обломочный материал, а также известковые стяжения. Мощность слоя 0,6–0,7 м. В слое выявлен фаунистический материал хорошей сохранности (слои III–VI).

Слой 4. Обломочный горизонт с супесчаным заполнителем серого цвета. Обломочный материал разноразмерный, слабовыветрелый, встречаются крупные обломки. Мощность слоя 0,2–0,4 м. В слое обнаружен фаунистический материал плохой сохранности (слой VII).

Слой 5. Суглинок тяжелый, серый и зеленовато-серый, плотный. Включает большое количество мелкого слабовыветрелого обломочного материала. Мощность слоя до 0,3 м. Фаунистический материал не зафиксирован (слои VIII–XI).

Слой 6. Продукты коры выветривания кварц-серицитовых и кварц-хлоритовых сланцев – супесь тяжелая, рыжевато-бурая, рыхлая. Видимая мощность до 0,1 м (слой XII).

Стратиграфическая ситуация в раскопе отличалась от зафиксированной в шурфах. Это можно объяснить тем, что раскоп и шурфы были заложены в разных секторах памятника. Раскоп находился на участке с максимально мощными рыхлыми отложениями. Вместе с тем здесь представлены основные литологические подразделения (в т.ч. содержащие палеонтологический материал), выделенные в шурфах (см. рис. 2). Различия наблюдались в нижней части разреза: между костеносными отложениями (подошва слоя 4, аналог слоя 4 в шурфах) и корой выветривания (слой 8) в раскопе по сравнению с шурфами имелось больше литологических тел, в т.ч. линза сильно карбонатизи-рованных темноцветных суглинков (слой 5), разорванный палеопочвенный горизонт (слой 6) и слой рыхлой ржаво-охристой супеси (слой 7).

Палеонтологический материал

Палеонтологические находки (241 экз.) зафиксированы на всех вскрытых участках, однако практически все они происходят из шурфов (слои 3 и 4) (табл. 1). В раскопе обнаружено только два крупных определимых фрагмента в подошве слоя 4.

Костный материал сильно фрагментирован. Определимые остатки составляют ~22 %, но по слоям показатели значительно различаются: слой 4 – ок. 6 %, слой 3 – ок. 26 %. В слое 3 по сравнению со слоем 4 костей больше, а их сохранность выше, в слое 4 значительная часть фаунистических остатков разрушена, они «упакованы» в костеносную брекчию.

Наиболее многочисленны остатки копытных, атрибуция их видовой принадлежности невозможна. Достоверно определены кости плейстоценовой лошади Equus ferus , шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis и горного барана Ovis ammon . Среди остатков значительную часть составляют фрагменты ребер, в т.ч. пригодные для видового определения. В тафоце-нозах, связанных с деятельностью хищников, суставные отделы ребер обычно уничтожаются.

Показателями антропогенного происхождения тафоценоза служат следующие его особенности [Клементьев, 2011; Pickering, 2002; Turner, Ovodov, Pavlova, 2013]: невысокая доля определимых остатков – 1/4 от общего количества; отсутствие на костях, особенно на эпифизарных отделах ребер и трубчатых костей, интенсивных погрызов хищников; наличие сильно потертого, «окатанного» суставного отдела лопаточной кости лошади, залегающего in situ . В естественных тафоценозах окатанность свидетельствует о значительном переносе кости, признаки которого отсутствуют на фаунистическом материале стоянки, следовательно, суставный отдел подвергся либо намеренному антропогенному воздействию, либо воздействию топтания ( trampling ) на дневной поверхности [Blasco et al., 2008]. Косвенным признаком также является почти полное отсутствие костей хищников.

Степень сохранности поверхности фаунистических остатков со стоянки Актас трудно охарактеризовать статистически, по скольку количество находок невелико и они происходят с периферии стоянки. На основе нашего опыта исследований и опыта специалистов по тафономии [Behrensmeyer, 1978] мож-

Таблица 1. Палеонтологический материал со стоянки Актас (работы 2021 г.), экз.

|

Таксон / категория остатков |

Шурф 1 |

Шурф 2 |

Раскоп |

Всего |

|

|

Слой 3 |

Слой 4 |

Слой 3 |

Слой 5 |

||

|

Coelodonta antiquitatis |

2 |

3 |

28 |

1 |

34 |

|

Equus ferus |

2 |

– |

16 |

– |

18 |

|

Equidae gen. |

5 |

2 |

– |

– |

7 |

|

Ovis ammon |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Крупное копытное |

16 |

15 |

96 |

1 |

128 |

|

Среднее копытное |

2 |

2 |

– |

– |

4 |

|

Неопределимый фрагмент |

19 |

30 |

– |

– |

49 |

|

Всего |

46 |

53 |

140 |

2 |

241 |

но сделать вывод о высокой скорости захоронения: поверхность костей (компакта) сохранилась хорошо, она не трещиноватая и шелушащаяся, какая обычно бывает на костях, находившихся долгое время на поверхности. Статистические данные по отделам скелета в тафоценозе отсутствуют по причине малочисленности определимых остатков.

В контексте определения хронологической принадлежности рассматриваемого комплекса палеофауны можно отметить, что фоссилизация костных остатков типична для периода, соответствующего МИС3, в пределах распространения лессовидных пород умеренного пояса Евразии. В позднем плейстоцене на севере Казахстана дикая лошадь, остатки которой наиболее многочисленны на стоянке Актас, была обычным, фоновым видом [Кожамкулова, 1969; Гайдученко, 1998]. Наличие остатков C. antiquitatis и O. ammon обычно для позднеплейстоценового комплекса данной территории [Кожамкулова, 1969].

Хронологическая принадлежность памятника

В ходе полевых работ для выполнения люмине с-центного датирования из северной стенки шурфа 1 (слои 2–4) были отобраны пять образцов (см. рис. 3, 2 ). Предварительная подготовка проб проводилась в лабораториях ОСЛ-датирования Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Института географии РАН по протоколу, разработанному в Орхусском университете [Курбанов и др., 2019]. ОСЛ-датирование проведено на базе лаборатории Risø Орхусского университета.

Датирование выполнено по современной методике параллельных измерений для кварца и калиевых полевых шпатов (КПШ), включающей анализ распределения доз и итоговых возрастов (ОСЛ, IR 50 и pIRIR 290 ) [Murray et al., 2012]. Результаты датирования приведены в табл. 2, в которой выделены наиболее надежные результаты по кварцу. Полученные данные свидетельствуют о близости дат по кварцу и полевым шпатам, что указывает на высокую надежность итоговой хронологии. Таким образом, ОСЛ-датирование образцов грунта показало, что накопление слоя 2 происходило во время, соответствующее второй половине МИС2, в интервале ~20–12 тыс. л.н., костеносные слои 3 и 4 формировались в период, соответствующий МИС3, в интервале ~50–30 тыс. л.н. Этим данным не противоречат состав палеофауны, палинологические спектры [Матвиенко, Кожамкулова, 1986], а также наличие в разрезе палеопочвы, подстилающей эти отложения в раскопе 1. Время ее формирования, по-видимому, совпадает с начальными этапами каргинского межледниковья (валдайского интерстадиала).

|

ф X -D X о 3 го о о 2 со О |

к 5 к о |

Т- СМ СМ Ю со +1 +1 +1 +1 +1 СО Т- СМ ^ Ю СТ т- О О СМ |

|

|

С^ О |

g g ЧГ СМ g +1 +1 +1 +1 +1 т- СО Т- Ст СМ СО_ Ю С0_ со со |

||

|

Ф q о о го о со |

5 о |

I*- Tf СО ^ Г* о' т-" т-" (N СО +1 +1 +1 +1 +1 ГО СМ т- ^ СМ т-" m оэ m ь-Г V V V CM Tt |

|

|

т- СТ СО Ь- СМ т-~ т-~ т-~ со" ^t +1 +1 +1 +1 +1 Tf СО_ СО_ Ь-_ СТ_ х-~ х-~ СО' О)" С0~ т- СМ т- СМ Ю |

|||

|

о СО CM со V-Q о" см' см' см' +| +1 +1 +1 +1 со Ч. 'Ч ^ Ч < т- чГ Ю СТ 1- т- см см |

|||

|

5 = У зв 2 |

го |

СО Ю СО ь- ь- +1 +1 +1 +1 +1 т- Tf ю СО чг Ю_ СО ^ СМ_ т-_ со" см' со" со" со" |

|

|

3 |

СТ со СТ со со +1 +1 +1 +1 +1 ю г- ст ь- со Ч ■Ч Ч Ч °_ Ч со" Ч Ч Ч |

||

|

ГО о □; ГО X го ГО |

Q ^ |

с |

Г- СО СО о ст т- т- т- СМ Т- |

|

с |

т- О О СО Т- |

||

|

>х |

о со о со Ч V-' см' со" ю" 00 +1 +1 +1 +1 +| со ю со со Ч т-~ Ч см" см" 3 чг Ю СО СТ |

||

|

3 EZ |

с |

со со ь- со со |

|

|

с |

0 0^00 |

||

|

>х |

чг со ^ со Г- ^- Т- +1 +1 +1 +1 +1 Т- о СМ ^ О Ю СО СО СМ чг X- СМ |

||

|

3 |

с |

со со со со со |

|

|

с |

о о о о о |

||

|

>х |

со см ст ? ^ +1 +1 +1 +1 +| см см ю г- S СО ^t со О ^2 |

||

|

£ Ф с а ? ф § О -D СО о X Q. |

о о о о о |

||

|

™ ™ m 5 О О =Г |

1^ СО ^г со О СО СО ст |

||

|

#о& О =Г о |

X- см со ^г ю 2: 2: 2: 2: 2: < < < < < |

||

|

го ^ О X го о |

СО Ь- со ст о со со со со ст со со со со со см см см см см |

||

|

т- см СО чг ю |

|||

Примечание. n r – кол-во отклоненных аликвот; n a – кол-во принятых аликвот; КПШ – калиевые полевые шпаты.

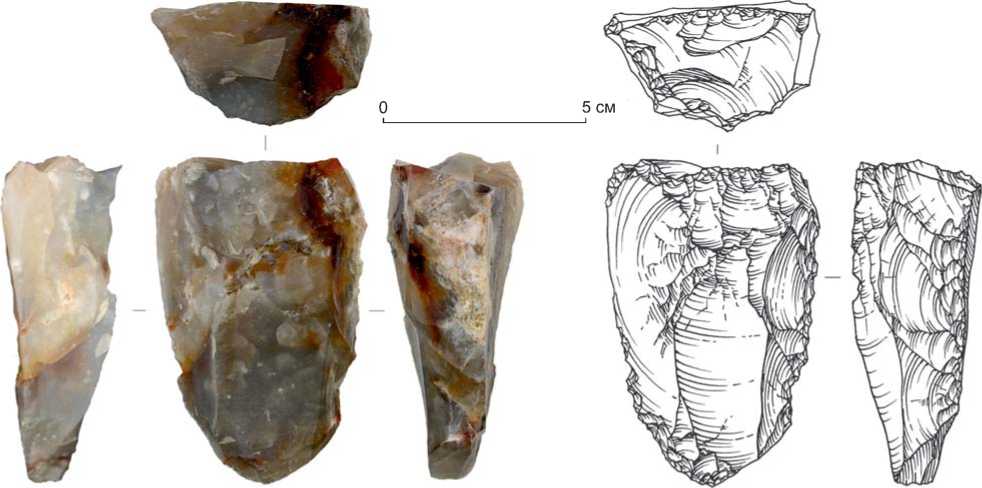

Археологические материалы

В ходе работ 2021 г. каменных артефактов, залегающих in situ , обнаружено не было. Однако при разборе отвалов раскопок, которые проводились в 1980-е гг., в отложениях, близких по структуре к слою 4, было найдено изделие из пятнистого красно-коричнево-серого кремня (рис. 4). Это продольное прямое скребло, изготовленное на трапециевидном в поперечном сечении нуклевидном обломке подпрямоугольной формы. Один из продольных прямых краев на всем протяжении обработан крупной и средней, крутой и вертикальной, многорядной дорсальной ретушью, формирующей скребущее лезвие. Противолежащий край в дистальной части на небольшом участке был подправлен нерегулярной дорсальной ретушью. Характер обработки и морфотипологический облик изделия соответствует верхнему палеолиту.

Результаты трасологических исследований

В палеонтологической коллекции 2021 г. были выявлены три предмета с признаками антропогенного воздействия: первая фаланга лошади, фрагменты ребра и трубчатой кости крупного копытного.

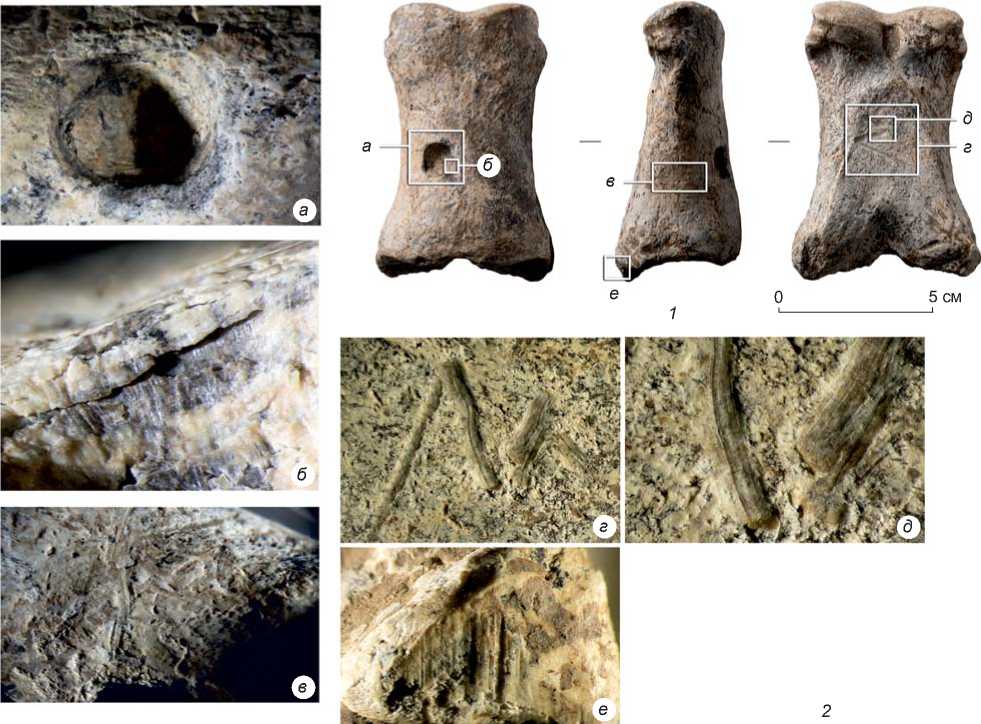

Первая фаланга ископаемой лошади (рис. 5). Состояние сохранности кости хорошее, повреждения поверхностного слоя компактного вещества встречаются довольно редко, только на выступающих участках. От- мечаются следы воздействия почвенных сапротрофов (корней растений).

На дорсальной стороне фаланги в медиальной части отмечено повреждение в виде довольно крупной и глубокой лунки, интенсивно патинизированной (рис. 5, а ). Недалеко от нее имеются ярко выраженные достаточно широкие бороздки с характерным «рифленым» дном (рис. 5, в , г ), указывающие на использование каменного орудия [Fritz et al., 1993]. На плантарной стороне фиксируются идентичные бороздки (рис. 5, д ), образовавшиеся, скорее всего, в результате удаления мягких тканей при помощи изделия из камня. Еще одно свидетельство искусственной модификации – серия похожих линейных следов (рис. 5, е ); судя по локализации, они появились, вероятно, при отделении фаланги от сустава или в ходе абразивной обработки этого участка. Особого внимания заслуживает лунка на дорсальной стороне фаланги (рис. 5, а ). В профиле она V-образная с небольшим наклоном, в плане – подокруглая на дне углубления, но подквадратная по краям. Наличие на дне лунки фрагментов компактного вещества ко сти указывает скорее на производившееся давление, чем на удар. На стенках лунки даже при небольшом увеличении (ок. ×30) хорошо видны параллельные линейные следы, расположенные вертикально (рис. 5, б ). Судя по их форме, предмет, который вызвал повреждения, был не очень острый и входил в поверхность под небольшим углом. Форма углубления и отсутствие каких-либо следов напротив него на другой стороне фаланги исключают возможность возникновения лунки под воздействием зубов крупного хищника.

Рис. 4. Фото и прорисовка скребла со стоянки Актас.

Рис. 5. Фаланга лошади со стоянки Актас в трех проекциях ( 1 ), следы искусственной модификации на поверхности фаланги ( 2 ).

а – лунка в медиальной части кости на дорсальной стороне (увеличение ×12,5); б – линейные следы, расположенные вертикально на стенке углубления (увеличение ×32); в – серии бороздок с характерным «рифленым» дном, расположенные недалеко от углубления на дорсальной стороне фаланги (увеличение ×12,5); г , д – серии идентичных бороздок на плантарной стороне фаланги (увеличение ×8, 25); е – линейные следы на проксимальном крае фаланги (увеличение ×25).

Похожие лунки искусственного происхождения, но более обширные и менее выраженные, были зафиксированы исследователями на крупных костях мамонта и шерстистого носорога, найденных при раскопках палеолитических стоянок Гари, Евалга, Нефтебаза (Свердловская обл., Россия) [Сериков, 2020], а также на стоянке Межиричи (Украина) [Пидопличко, 1976, с. 116–199]. Углубления на находке с последнего памятника интерпретировались как приспособления для фиксации элементов конструкции жилища (направляющие, зажимы шкур) [Там же].

С учетом размеров найденной на стоянке Актас фаланги и углубления в ней вряд ли можно предполагать, что находка служила конструктивным элементом жилища. Однако нельзя исключать возможность использования данного предмета в качестве упора/ру-кояти при выполнении каких-то хозяйственных операций (рукоять шила или пробойника и др.).

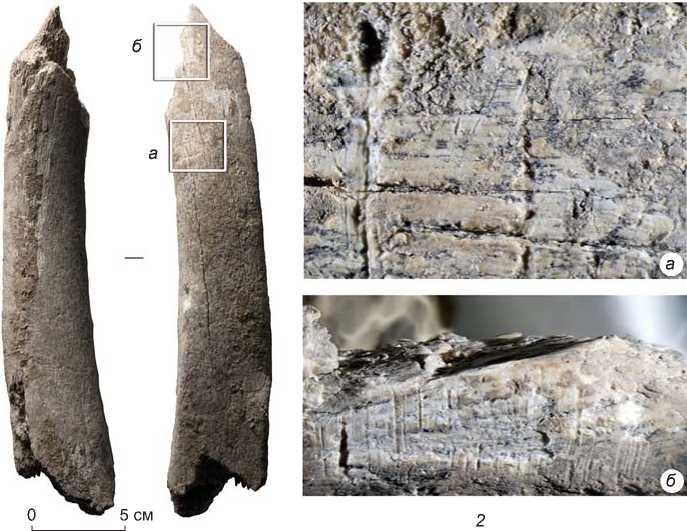

Фрагмент ребра крупного копытного (рис. 6). Поверхность кости подверглась шелушению, мелкие фрагменты верхнего слоя продолжают выкрашиваться. Внешний слой компактного вещества сильно поврежден. В ходе предварительного трасологического исследования были зафиксированы две группы линейных следов на внешней стороне ребра. Первая включает несколько довольно глубоких царапин, расположенных поперечно ко сти под разными углами (рис. 6, а ). Вторая группа представляет собой серию однонаправленных прямых линейных следов: одни более глубокие, другие поверхностные. Если первая группа указывает скорее на резание в несколько подходов, возможно, срезание мягких тканей, то вторая свидетельствует об одновременном образовании всей серии следов в результате контакта поверхности ребра с рабочим краем инструмента, например, в процессе скобления (рис. 6, б ).

Рис. 6. Фрагмент ребра крупного копытного со стоянки Актас в двух проекциях ( 1 ), следы модификации на поверхности ( 2 ). а – первая группа следов-царапин, расположенных поперечно ко сти (увеличение ×10); б – вторая группа линейных следов разной глубины, расположенных поперечно кости (увеличение ×10).

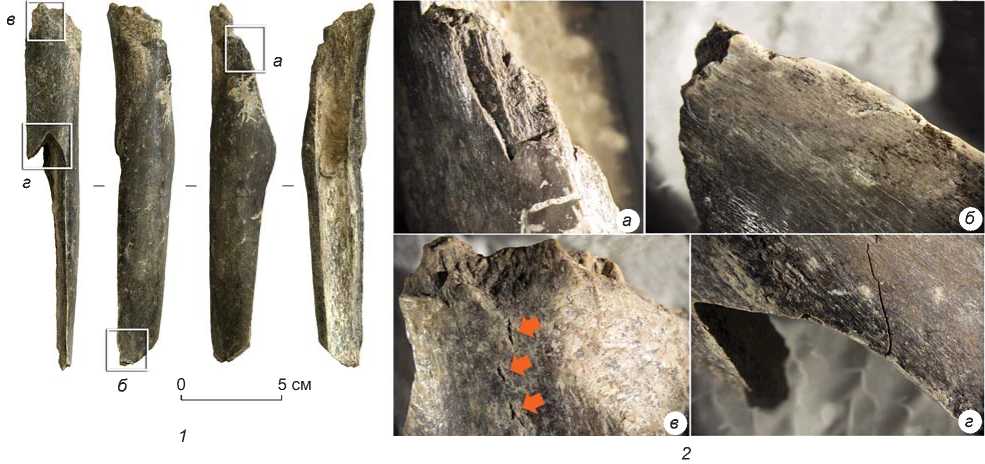

Рис. 7. Фрагмент кости со стоянки Актас в двух проекциях ( 1 ), участки с повреждениями, полученными в свежем состоянии ( 2 ).

Форма фрагмента ребра в местах слома соответствует расщеплению по свежей кости (green fracture); с учетом сохранности находки можно лишь предполагать, что она была расколота человеком.

Фрагмент трубчатой кости крупного копытного (рис. 7). Состояние сохранности кости хорошее, поверхность без признаков шелушения или трещиноватости, отлично сохранились губчатое вещество и ровные недеформированные края обломанных участков фрагмента. Из дефектов отмечаются следы жизнедеятельности почвенной биоты.

Общая морфология фрагмента указывает на раскалывание кости в свежем состоянии (green fracture): края ровные, изломы правильной формы (рис. 7, a , б ).

Предварительно можно заключить, что фрагмент образовался в результате раскалывания трубчатой кости животного в свежем состоянии. В условиях отсутствия других похожих артефактов нельзя уверенно говорить о преднамеренной технологии обработки кости, описанные выше признаки могут указывать лишь на вероятность антропогенного воздействия на данный фрагмент.

Дискуссия

В ходе раскопок в 1980-е гг. и исследований в 2021 г. на территории стоянки Актас выявлено крупное скопление остатков позднеплейстоценовой фауны – несколько тысяч костей, в т.ч. ~700 определимых до вида. Фаунистический материал сконцентрирован в основном у подножия северной оконечности скального останца, имеющего в этой части вид отвесной стенки с небольшим отрицательным углом на отдельных участках. Пятно концентрации, судя по данным раскопок, было вытянуто на 15–20 м вдоль останца и на 4–5 м поперек. За его пределами залегают только единичные кости. Практически весь остеологический материал был выбран в ходе работ, проводившихся в 1982–1983 гг.

Анализ видового состава фауны показывает, что подавляющее большинство о статков принадлежит копытным животным, в основном лошади и в значительно меньшей степени шерстистому носорогу. Имеются также кости кулана и бизона. Остальные виды, прежде всего хищники, представлены единичными находками.

Особенности памятника, а также состав и сохранно сть костного материала указывают на большую вероятность искусственного образования этого та-фоценоза. Исследуемый объект расположен на возвышенности, что исключает возможность формирования костеносного горизонта в результате естественных геологических процессов – коллювиального и делювиального сноса или аккумуляции в аллювии. Обращает на себя внимание преобладание среди определимых фаунистических остатков костей промысловых видов копытных животных, в первую очередь лошади. Костей, залегающих в анатомиче ском порядке, не зафиксировано. Практически все крупные кости раздроблены, но часто сохраняются суставные отделы ребер, что не характерно для деятельности хищников. Анализ состояния поверхности костей не выявил на них статистически значимого количества следов деятельности хищников или падальщиков (погрызы, вдавленности от зубов, следы воздействия желудочного сока и т.д.). При этом в коллекции имеются единичные кости с четко идентифицируемыми следами антропогенного воздействия (раскалывание, скобление, резание).

Косвенным свидетельством в пользу предположения о возможном пребывании в этом месте стоянки первобытных людей является выгодное расположе- ние памятника. Он находится рядом с естественным скальным убежищем, на возвышенности, откуда можно контролировать территорию в несколько сотен квадратных километров с расположенными на ней пресноводными водоемами озерного типа.

Отсутствие на объекте каменных артефактов, залегающих in situ , может быть связано с тем, что в непосредственной близости от него нет источников сырья, пригодного для регулярного расщепления. Дефицит литического материала предполагает его экономное использование; оно выражается в стремлении минимизировать отходы при первичном расщеплении и/или унести со стоянки максимально возможный объем каменных изделий.

Единственный представленный на памятнике артефакт изготовлен из сырья (кремень), ближайшие возможные источники которого находятся на расстоянии 30–40 км. Это аллювий р. Шагалалы (Чаглинка), размывающей в районе г. Кокшетау (Кокчетав) отложения чалышской свиты, которая включает наряду с диабазами и порфиритами яшмоиды, кремнистые сланцы и окремненные песчаники [Геология СССР…, 1972, с. 56–57]. Тщательное оформление изделия, причем на нуклевидной форме, может свидетельствовать о его возможном использовании в качестве носимого запаса сырья и/или как части индивидуального переносного орудийного набора.

Полученные материалы позволяют заключить, что Актас является специфическим археологическим объектом, который можно охарактеризовать как «эфемерную» стоянку. На нем имеются признаки присутствия человека – единичный артефакт и следы антропогенного воздействия на нескольких костях. Расположение памятника, сохранность и видовой состав фаунистического комплекса также указывают на возможное искусственное происхождение костеносного горизонта. Вместе с тем этих данных явно недостаточно, чтобы констатировать долгое пребывание людей на стоянке, определить специфику их хозяйственной деятельности и культурно-индустриальную принадлежность. Однако наличие таких следов в материалах из разных слоев позволяет предполагать, что посещение указанного места было хотя и очень кратковременным, но неоднократным.

Следует отметить, что Актас – одна из немногих стоянок региона, где тафоценоз связан именно с деятельностью человека. Большая часть памятников на юге Западной Сибири свидетельствует об использовании человеком крупных естественных кладбищ «мамонтовой» фауны [Деревянко и др., 2003]. Согласно результатам ОСЛ-датирования, памятник является одним из наиболее ранних верхнепалеолитических в регионе (период, соответствующий второй половине МИС3), а все стоянки на «мамонтовых кладбищах» относятся к более позднему времени, в пределах МИС2. Обитатели стоянки, скорее всего, придерживались специфической хозяйственно-поведенческой стратегии, возможно, отвечающей более благоприятным палеоэкологическими условиями. Это давало возможность человеческим коллективам не зависеть от естественных источников скоплений костного материала (большая облесенность территории, большее количество промысловых животных и т.д.). Следы манипуляций со свежими ко стями и отсутствие признаков сколько-нибудь длительного заселения предполагает близость памятника к стоянкам типа kill-site; их хозяйственная жизнь была ориентирована на добычу и разделку туш животных. Единственным известным памятником такого типа в данной части материка является Томская стоянка, находящаяся на расстоянии ~1 тыс. км к северо-западу от стоянки Актас и значительно более молодая [Абрамова, Матющенко, 1973; Цейтлин, 1983]. Важно отметить, что, в отличие от Актаса, Томская стоянка связана с разделкой единственной туши мамонта и на ней много каменных артефактов (~200 экз.). Поскольку на Актасе отсутствовал массовый археологический материал, скорее всего, из-за дефицита пригодного для расщепления сырья и удаленности от его источников, а обнаруженные костные остатки указывают на деятельность, связанную с первичной разделкой туш, можно предположить, что сама стоянка находилась в другом месте. На незначительном удалении от памятника имеется несколько больших по протяженности скальных выходов, образующих удобные естественные убежища. К сожалению, на этих участках пачка рыхлых отложений крайне маломощна, что не позволяет надеяться на результативность археологических исследований.

Заключение

Стоянка Актас на текущем этапе изучения выглядит как кратковременно и неоднократно посещаемое место разделки охотничьей добычи. Отсутствие массовых археологических находок не позволяет достоверно интегрировать ее материалы в палеолитическую картину региона. Тем не менее, их хронологическая принадлежность дает возможность отнести рассматриваемый комплекс к начальным этапам верхнего палеолита. Таким образом, это единственная известная в настоящее время стратифицированная стоянка ранних этапов верхнего палеолита типа kill-site не только на территории Северного Казахстана, но и в целом на юге Западно-Сибирской равнины. Кроме того, стоянка Актас вместе со стоянкой Ушбулак – единственные памятники, представляющие начальные этапы освоения верхнепалеолитическим населением территории Северного Казахстана за пределами горной системы Алтая. Дальнейшее изучение стоянки вряд ли имеет перспективы, т.к. основной участок концентрации палеонтологического материала выработан, а место расположения зоны заселения, т.е. собственно стоянки, установить крайне сложно. Возможно, этот участок просто не сохранился, поскольку за пределами изученного сектора мощность рыхлых отложений крайне небольшая.

Можно утверждать, что памятник Актас свидетельствует об активном освоении людьми южной части Западно-Сибирской равнины уже в период, соответствующий МИС3. Это подтверждается не только единичными стоянками на северо-востоке Казахстана, но и близкими по возрасту остатками «ишимского» человека [Fu et al., 2014].

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, проект № 21-78-10146 «Верхнепалеолитическая мозаика – культурно-технологическая изменчивость каменных индустрий предгорных зон севера Центральной Азии во второй половине позднего плейстоцена».

Список литературы Актас - "эфемерная" стоянка верхнего палеолита в Северном Казахстане

- Абрамова З.А., Матющенко В.И. Новые данные о Томской палеолитической стоянке // Из истории Сибири. – Томск: Том. гос. ун-т, 1973. – Вып. 5. – C. 16–23.

- Анойкин А.А. Новые данные о палеолите Северо-Восточного Казахстана (по материалам работ Североказахстанского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН) // Теория и практика археологических исследований. – 2017. – № 4. – C. 138–149.

- Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Кулик Н.А., Таймагамбетов Ж.К. Новая интерпретация археологических материалов палеолитической стоянки Шульбинка (Восточный Казахстан) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 4. – С. 25–42.

- Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Таймагамбетов Ж.К., Шалагина А.В., Гладышев С.А., Ульянов В.А., Дуванбеков Р.С., Шуньков М.В. Ушбулак – новая многослойная стоянка верхнего палеолита на северо-востоке Казахстана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, №. 4. – С. 16–29.

- Гайдученко Л.Л. Домашняя лошадь и крупный рогатый скот поселения Кожай-1 // Калиева С.С. Поселение Кожай-1. – Алматы: Ин-т археологии РК, 1998. – С. 234–252.

- Геология СССР. Центральный Казахстан. Геологическое описание. – М.: Недра, 1972. – Т. ХХ, кн. 1. – 532 с.

- Деревянко А.П., Молодин В.И., Зенин В.Н., Лещинский C.B., Мащенко E.H. Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2003а. – 168 с.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Зенин А.Н., Таймагамбетов Ж.К., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Славинский В.С. Исследования Российско-Казахстанской археологической экспедиции в Казахстане (1998–2001). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003б. – 184 с.

- Клементьев А.М. Ландшафты бассейна реки Уды (Забайкалье) в позднем неоплейстоцене (по фауне крупных млекопитающих): автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Иркутск, 2011. – 18 с.

- Кожамкулова Б.С. Антропогеновая ископаемая териофауна Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1969. – 149 с.

- Кожамкулова Б.С., Пак Т.К. Позднеплейстоценовая териофауна стоянки Актас (Кокчетавская область) и ее сопоставление с одновозрастной фауной Восточного Казахстана // Межрегиональное сопоставление мезозой-кайнозойских фаун и флор Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1988. – С. 121–154. – (Материалы по истории фауны и флоры Казахстана; т. 10).

- Курбанов Р.Н., Янина Т.А., Мюррей Э.С., Семиколенных Д.В., Свистунов М.И., Штыркова Е.И. Возраст карангатской трансгрессии Чёрного моря // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер.: География. – 2019. – № 6. – С. 29–40.

- Матвиенко В.Н., Кожамкулова Б.С. Актас – стоянка позднепалеолитического человека в Северном Казахстане // Вестн. АН КазССР. – 1986. – № 1. – С. 66–71.

- Мерц В.К. Палеолитическая мастерская Экибастуз-18 // Палеоэкология Сибири: тез. докл. XXX РАЭСК. – Иркутск, 1990. – С. 37–38.

- Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: Наука, 1986. – 139 с.

- Пидопличко И.Г. Межиричские жилища из костей мамонта. – Киев: Наук. думка, 1976. – 240 с.

- Рыбин Е.П., Нохрина Т.И., Таймагамбетов Ж.К. Первая радиоуглеродная дата для палеолита Северо-Восточного Казахстана: к вопросу о продолжительности существования леваллуазской конвергентной технологии на Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 83–86.

- Сериков Ю.Б. Использование костей животных палеолитическим населением рек Сосьвы и Тавды // Археология Евразийских степей. – 2020. – № 3. – С. 212–222.

- Таймагамбетов Ж.К., Ожерельев Д.В. Позднепалеолитические памятники Казахстана. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 256 с.

- Цейтлин С.М. Томская стоянка (данные новых исследований) // Бюл. Комиссии по изуч. четвертич. периода. – 1983. – № 52. – С. 181–182.

- Behrensmeyer А. Taphonomic and ecologic information from bone weathering // Paleobiology. – 1978. – Vol. 4. – P. 150–162.

- Blasco R., Rosell J., Peris J.F., Cáceres I., Vergés J.M. A new element of trampling: an experimental application on the Level XII faunal record of Bolomor Cave (Valencia, Spain) // J. of Archaeol. Sci. – 2008. – N 35. – P. 1605–1618.

- Fritz C., Menu M., Tosello G., Walter P. La gravure sur os au Magdalénien: Etude microscopique d’une côte de la grotte de la Vache commune d’Alliat, Ariège // Bull. de la Société Préhistorique Française. – 1993. – Iss. 90. – P. 411–425.

- Fu Q., Li H., Moorjani P., Jay F., Slepchenko S.M., Bondarev A.A., Johnson P.L.F., Aximu-Petri A., Prüfer K., de Filippo C., Meyer M., Zwyns N., Salazar-Garcia D.C., Kuzmin Y.V., Keates S.G., Kosintsev P.A., Razhev D.I., Richards M.P., Peristov N.V., Lachmann M., Douka K., Higham T.F.G., Slatkin M., Hublin J.-J., Reich D., Kelso J., Viola T.B., Pääbo S. Genome sequence of a 45,000-yearold modern human from western Siberia // Nature. – 2014. – Vol. 514. – P. 445–449.

- Murray A.S., Thomsen K.J., Masuda N., Buylaert J.P., Jain M. Identifying well-bleached quartz using the different bleaching rates of quartz and feldspar luminescence signals // Radiation Measurements. – 2012. – Vol. 47. – P. 688–695.

- Pickering T.R. Reconsideration of criteria for differentiating faunal assemblages accumulated by hyenas and hominids // Intern. J. of Osteoarchaeol. – 2002. – Vol. 12. – P. 127–141.

- Turner C.G., Ovodov N.D., Pavlova O.V. Animal Teeth and Human Tools: A Taphonomic Odyssey in Ice Age Siberia. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. – 90 p.