Активность пищеварительных ферментов сыворотки крови у лиц с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы при действии физической нагрузки

Автор: Смелышева Лада Николаевна, Кузнецов Александр Павлович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель. Исследование гидролитической активности пищеварительных ферментов сыворотки крови и ее типологическая зависимость от исходного тонуса вегетативной нервной системы. Материал и методы. На основании ритмокардиологического тестирования, согласно показателям вариабельности сердечного ритма, были определены 3 группы (76 молодых людей): с исходным тонусом ваготония, нормотония и симпатикотония. Два этапа включали: первый - фоновые условия исследования, второй - дозированную физическую нагрузку (36900 кгм, 30 мин). Результаты. Определен вклад симпатического и парасимпатического отделов ВНС в инкрецию пепсиногенов, амилазы и липазы в условиях фона и дозированной физической нагрузки. Описана липолитическая и амилолитическая активность, а также инкреция пепсиногенов в постпрандиальной динамике в фоновых условиях и после выполнения физической нагрузки. Определено модифицирующее влияние парасимпатического отдела ВНС на амилолитичекую активность, симпатического отдела на липолитическую активность и стресс-индуцированную динамику липазы. Заключение. Гидролитический потенциал желудка по показателям инкреции пепсиногенов в межпищеварительном периоде ассоциирован с симпатическим тонусом. Наиболее высокая чувствительность коэффициента ПГ 1 / ПГ 2 при выполнении физической нагрузки отмечалась в группе с исходным симпатическим тонусом. Постпрандиальные изменения гидролаз в большей степени характеризовались активностью амилазы и липазы.

Гидролитическая активность крови, тонус вегетативной нервной системы, физическая нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/147153404

IDR: 147153404 | УДК: 612.128 | DOI: 10.14529/hsm180203

Текст научной статьи Активность пищеварительных ферментов сыворотки крови у лиц с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы при действии физической нагрузки

Введение. Открытие гидролитической активности крови состоялось в середине XIX столетия. Доказательство «пепсиназной активности» было получено в 1912 г. Ван Калькаром, а амилолитической – в 1846 г. Ф. Мажанди. Инкреция, или поступление ферментов пищеварительных желез в кровь и лимфу, эволюционно закрепленный процесс, являющийся одним из гомеостатических параметров [22]. Синтез и выделение ферментов пищеварительными железами является главным функциональным компонентом аппарата пищеварительной системы [10].

В настоящее время известно, что гидролитическая активность сыворотки и плазмы крови несколько вариабельна в зависимости от многих физиологических и патогенных факторов. Пищеварительные ферменты сыворотки крови отражают ферментный гомеостаз и регулируют его, поэтому важно их исследование и изучение с диагностической целью в виде неинвазивной скрининговой методики [1, 7, 12].

В современном обществе человек испытывает большое психоэмоциональное напряжение из-за возрастающих сложностей социальной жизни [16, 18]. Эмоциональное напряжение оказывает существенное влияние на все системы организма человека [5, 17, 20, 24–27], приводя к развитию сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, невротических заболеваний [14, 28]. Малоизученным остается вопрос влияния приема пищи на инкреторную функцию пищеварительных желез [8].

Физическая нагрузка оказывает влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта, вызывая различные сдвиги в функционировании всей пищеварительной системы [1, 14].

Одной из индикаторных систем в ответ на действие эмоционального фактора является ЖКТ, поэтому данные знания представляют особую важность для специалистов в области физиологии пищеварения и гастроэнтерологии [14]. Теоретический и практический интерес представляет определение вклада ВНС в регуляцию работы и морфофизиологические особенности активности пищеварительных ферментов у людей в обычной повседневной жизни, в условиях эмоционального напряжения, после выполнения физической нагрузки и приема пищи.

Цель исследования. Изучение влияния физической нагрузки и приема пищи на активность пищеварительных ферментов сыворотки крови у лиц с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы.

Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе гастроэнтерологического отделения Курганской областной клинической больницы и лаборатории «Физиология экстремальных состояний» кафедры анатомии и физиологии человека ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» в 2010–2013 гг. в рамках одного из основных направлений научно-исследовательской работы: Физиологические механизмы адаптации организма к действию экстремальных факторов (номер государственной регистрации (01.2.00611546). Основание для проведения научно-исследовательской работы – государственное задание Министерства Образования и науки РФ.

В исследовании принимали участие 120 молодых людей-добровольцев, студентов факультета психологии и факультета естественных наук Курганского государственного университета в возрасте 18–22 лет. Молодые люди прошли углубленное медицинское обследование, включающее соматоскопию, антропометрию, врачебно-педагогическое наблюдение и по состоянию здоровья были отнесены к основной медицинской группе. Исследование проводилось при обязательном письменном согласии обследуемых студентов в соответствии с биоэтическими нормами.

Для исследования влияния мышечной нагрузки на организм человека и деятельность пищеварительной системы была использована дозированная велоэргометрическая нагрузка [6, 14, 21]. При этом использовали работу на велоэргометре из расчета 18 кгм на 1 кг массы тела исследуемых. Время выполнения дозированной нагрузки составляло 30 мин, общий объем работы – 36 900 кгм, частота педалирования – 75 об./мин.

Для исследования влияния приема пищи на ферментативный профиль крови у лиц с различным вегетативным тонусом была использована пищевая нагрузка в виде белкового пробного (тестового) завтрака – 100 г мяса (молотое в котлете) и 200 мл несладкого чая. Было проведено 2 серии наблюдений: в первой – пробный завтрак принимался в условиях эмоциональной стабильности, во второй – в условиях эмоционального напряжения. В обоих случаях уровень ферментов в сыворотке крови (амилаза, липаза, ПГ1, ПГ2) определяли натощак и через 15, 45, 75 мин после приема завтрака (постпрандиальные показатели).

Для характеристики индивидуальных висцеральных реакций студентов проводилось исследование вегетативного статуса по показателям математического анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2, 3]. Для записи ЭКГ и анализа ВСР применялся серийно выпускаемый программно-аппаратный комплекс «Варикард 2.51» [19]. Программное обеспечение – «Иским 6», разработанное в Институте внедрения новых медицинских технологий «Рамена» совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН. Ритм сердца регистрировали в утренние часы продолжительностью 5 мин во II отведении в положении сидя в течение 300 циклов [23]. Трактовка показателей осуществлялась в соответствии с рекомендациями Европейского кардиологического и Северо-Американского обществ по электрофизиологии, а также с учетом методических рекомендаций отечественных авторов [2, 13].

На основании анализа показателей ВСР были выделены три группы студентов: ваго-тоники, нормотоники и симпатотоники. Среди исследуемых студентов превалировали лица с преобладанием нормотонуса – 54,1 %, лица с ваготонией находились на промежуточном месте и составляли 27,87 %, представители симпатического тонуса находились в меньшинстве и составляли 18,03 %. Показатели всех групп оценивались в фоновых условиях, что позволило достоверно определить исходный тонус вегетативной нервной системы обследуемых (табл. 1).

Забор крови из локтевой вены в количестве 10 мл осуществлялся в утренние часы натощак (в условиях эмоциональной стабиль-

Таблица 1

Table 1

Показатели вариабельности сердечного ритма у обследуемых студентов в фоновых условиях (M ± m) (n = 76)

Parameters of heart rate variability in students under background conditions (M ± m) (n = 76)

|

Показатель / Parameter |

Ваготоники Vagotonics (n = 22) |

Нормотоники Normotonics (n = 38) |

Симпатотоники Sympathotonics (n = 16) |

|

ЧСС, уд./мин / Heart rate, bpm |

64,65 ± 2,45*/** |

76,18 ± 2,45** |

98,18 ± 2,5 |

|

(SDNN), с / (SDNN), s |

0,18 ± 0,01*/** |

0,17 ± 0,01** |

0,24 ± 0,004 |

|

(Мо), мс / (Mo), ms |

0,94 ± 0,04*/** |

0,79 ± 0,03** |

0,6 ± 0,02 |

|

(АМо), % / (AMO),% |

28,61 ± 3,7* |

29,18 ± 1,88** |

32,67 ± 2,6 |

|

(MxDMn), мс / (MxDMn), ms |

0,68 ± 0,13*/** |

0,34 ± 0,03** |

0,14 ± 0,02 |

|

(ИН), усл. ед. / (SI), cond. units |

24,03 ± 1,49*/** |

57,76 ± 4,71** |

171,67 ± 15,1 |

Примечание: * – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с нормотонией;

** – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с симпатикотонией.

Note: * – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with normotonia; ** – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with sympathicotonia.

ности, стресса или физической нагрузки), а также через 15, 45, 75 мин постпрандиаль-ного периода при различном тонусе висцеро-тонии (в фоновых условиях и при действии эмоционального фактора). В дальнейшем кровь центрифугировалась, а сыворотка замораживалась при температуре –20 °С для последующего определения концентрации гормонов и активности ферментов.

В сыворотке крови иммуноферментным методом (ИФА) определяли уровень ферментов ПГ 1, ПГ 2 («Вектор-Бест», Россия), амилазы (ЗАО «Диакон-ДС»), липазы (Humastar 600, Германия). Также в крови исследовали содержание гормонов: гастрина (Biohit diagnostics, Финляндия), инсулина (Mercodia Insulin ELISA), кортизола («Алкор Био»), холецистокинина (Penisula Laboratories, США).

Полученные данные обрабатывали методам вариационного и корреляционного анализа [15] (пакет программ Statistica 5.11).

Статистическую обработку проводили методом Стьюдента, различия между сравниваемыми величинами считали достоверными при вероятности не менее 95 % (р < 0,05). Для выявления тесноты и направленности взаимосвязи между исследуемыми показателями был определен линейный коэффициент корреляции Пирсона (r).

Результаты. При разделении студентов на группы по уровню вегетативного баланса были выявлены различия активности пищеварительных ферментов в условиях фона (табл. 2).

Для определения зависимости активности гидролаз от гормонального фона в межсессионный период изначально были определены фоновые показатели концентрации гормонов в трех группах. Уровень определяемых гормонов имел типологические различия, связанные с исходным тонусом ВНС (табл. 3).

Максимальные концентрации кортизола, не достигшие достоверности, отмечались в группе нормотоников 174,21 ± 11,32 нг/мл, минимальные значения инсулина (p < 0,05) –

Таблица 2

Table 2

Активность ферментов сыворотки крови в условиях фона у лиц с различным исходным уровнем вегетативного баланса (M ± m) (n = 76)

Blood serum enzymes activity in persons with a different level of initial vegetative balance under background conditions (M ± m) (n = 76)

|

Показатель / Parameter |

Норма Normal values |

Ваготоники Vagotonics (n = 22) |

Нормотоники Normotonics (n = 38) |

Симпатотоники Sympathotonics (n = 16) |

|

Амилаза, Ед/л / Amylase, U/l |

23–100 |

66,59 ± 4,84*/** |

52,83 ± 2,84 |

34,95 ± 9,44 |

|

Липаза, Ед/л / Lipase, U/l |

1–200 |

90,07 ± 13,9 |

60,21 ± 5,92 |

159,98 ± 27*/˟ |

|

ПГ 1, мкг/л / PG 1, μg/l |

30–130 |

123,52 ± 7,67 |

127,77 ± 4,49 |

181,55 ± 22,13*/˟ |

|

ПГ 2, мкг/л / PG 2, μg/l |

4–22 |

28,87 ± 6,01 |

13,25 ± 1,53 |

23,22 ± 7,08 |

|

ПГ 1/ПГ 2 / PG 1/PG 2 |

3–20 |

4,28 ± 0,62* |

9,64 ± 0,78 |

7,82 ± 2,33 |

Примечание: ˟ – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с ваготонией; * – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с нормотонией; ** – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с симпатикотонией.

Note: ˟ – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with vagotonia; * – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with normotonia; ** – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with sympathicotonia.

Таблица 3

Table 3

Фоновые показатели концентрации гормонов сыворотки крови у лиц с различным уровнем вегетативного баланса (M ± m) (n = 76)

Background values of blood serum hormone concentration in persons with a different level of vegetative balance (M ± m) (n = 76)

|

Показатель / Parameter |

Ваготоники Vagotonics (n = 22) |

Нормотоники Normotonics (n = 38) |

Симпатотоники Sympathotonics (n = 16) |

|

Кортизол, нг/мл / Cortisol, ng/ml |

144,8 ± 7,08 |

174,21 ± 11,32 |

153,0 ± 10,9 |

|

Инсулин, мкМЕ/мл / Insulin, μME/ml |

8,31 ± 1,07 |

11,52 ± 1,04 * |

14,55 ± 1,93 * |

|

ХЦК, нг/мл / CCK, ng/ml |

3,13 ± 0,05 |

2,00 ±0,05 |

1,5 ± 0,1 |

|

Гастрин, пг/мл / Gastrin, pg/ml |

52,51 ± 5,36 |

61,7 ± 3,9 |

47,72 ± 3,54 ** |

Примечание: * – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с ваготонией; ** – p < 0,05, различия достоверны относительно группы студентов с нормотонией.

Note: * – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with vagotonia; ** – p < 0,05, differences are reliable in reference to the group of students with normotonia.

у представителей ваготоников 8,31 ± 1,07 мкМЕ/мл. Минимальная концентрация гастрина, характеризующаяся достоверностью относительно нормотоников, определялась у лиц с симпатическим тонусом и была равна 47,72 ± 3,54 пг/мл (p < 0,05). Показатель концентрации ХЦК имел тенденцию к превалированию в группе ваготоников 3,13 ± 0,05 нг/мл. Инсулин и ХЦК характеризовались разнонаправленными значениями в крайних группах вегетативного баланса. Данные зависимости оказывают различное влияние на активность пищеварительных ферментов в исследуемых группах.

Корреляционные зависимости между активностью ферментов и концентрацией гормонов в условиях фона имели различные ка- чественные составляющие, характеризующиеся наличием связей средней и слабой силы. Максимальное количество средних связей (37,5 %) наблюдалось в группе симпатотони-ков. Гастрин в данной группе образует отрицательно направленные связи средней силы с липазой, ПГ 1 и ПГ 2 и прямую связь с амилазой. ХЦК – только две положительно направленные связи средней силы: с липазой и ПГ 2. Кортизол образовал обратные связи средней силы с липазой и пепсиногенами. Исследование корреляционных взаимоотношений между инсулином и активностью ферментов определило наличие слабых разнонаправленных связей.

Группа нормотоников характеризуется самым меньшим количеством связей средней силы между концентрацией гормонов и активностью ферментов сыворотки крови, достигающими 4 %, что является признаком устойчивости и стабильности, а также определенной автономности в работе данных функциональных систем.

Таким образом, исследуя взаимосвязь уровня гормонов и ферментов в крови, можно сделать вывод о том, что именно симпатический тонус ответственен за образование связей и умеренных зависимостей между исследуемыми параметрами. При этом группа сим-патотоников является более лабильной и неустойчивой в отношении отклонений параметров гомеостаза. Ферментативная активность крови нормотоников менее чувствительна к изменениям гормонального профиля.

После выполнения 30-минутной физической нагрузки на уровне 75 % от МПК отмечалась тенденция к снижению уровня активности амилазы в группах ваго- и нормотоников. У лиц с преобладанием симпатического тонуса значения амилазы не менялись, но были достоверно ниже значений ваготоников (p < 0,05).

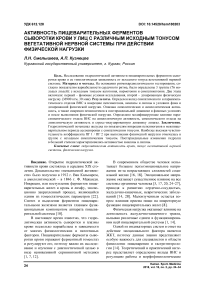

Активность липазы в группах с парасимпатическим нормотонусом достоверно не изменялась, что характеризует ее устойчивость в отношении физического фактора (рис. 1).

В группе симпатотоников отмечалось достоверное повышение активности липазы как в отношении фоновых значений, так и относительно других групп (p < 0,05). В данном случае с симпатическим тонусом связаны процессы высокой эндосекреции липазы, которая выступает как регулирующий фактор в условиях высоких энергетических затрат.

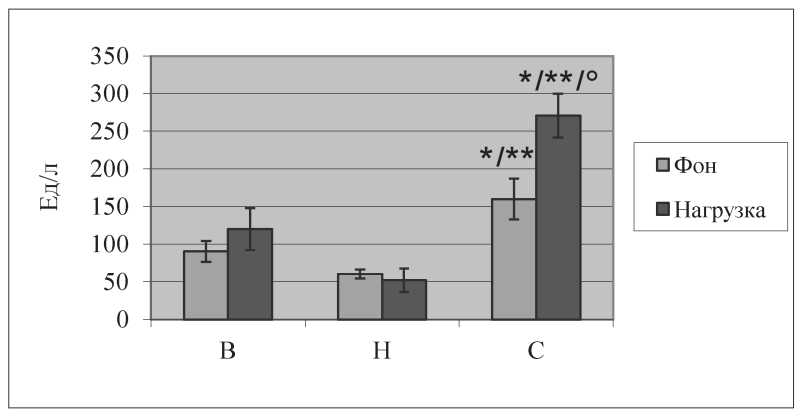

Показатели ПГ 2 после физической нагрузки не достигали достоверных значений во всех группах, но имели тенденцию к превалированию в группе ваготоников. Коэффициент ПГ 1 / ПГ 2 имел тенденцию к повышению у представителей всех групп. Минимальные значения, достигающие достоверности относительно других, отмечались у ваготоников (p < 0,05). Можно отметить более высокую

Рис. 1. Показатели активности липазы сыворотки крови натощак после выполнения дозированной 30-минутной физической нагрузки на уровне 75 % от МПК у лиц с различным вегетативным тонусом: В – ваготоники, Н – нормотоники, С – симпа-тотоники. * – достоверность различий относительно группы ваготоников, p < 0,05; ** – достоверность различий относительно группы нормотоников, p < 0,05; ○ – достоверность различий относительно фона, p < 0,05

Fig. 1. Blood serum lipase activity on an empty stomach after 30-minute dosed physical load at a level of 75 % of VO2 max in persons with different vegetative tone: В – vago-tonics, Н – normotonics, С – sympathotonic. * – reliability of differences in reference to the group of vagotonics, p < 0,05; ** – reliability of differences in reference to the group of normotonics, p < 0,05; ○ – reliability of differences in reference to background values, p < 0,05

Рис. 2. Уровень ПГ 1 сыворотки крови натощак после выполнения дозированной 30-минутной физической нагрузки на уровне 75 % от МПК у лиц с различным вегетативным тонусом: В – ваготоники, Н – нормотоники, С – симпатотоники. * – достоверность различий относительно группы ваготоников, p < 0,05; ** – достоверность различий относительно группы нормотоников, p < 0,05; ○ – достоверность различий относительно фона, p < 0,05

Fig. 2. Blood serumPG 1 level on an empty stomach after 30-minute dosed physical activity at a level of 75 % of VO2 max in persons with different vegetative tone: В – vago-tonics, Н – normotonics, С – sympathotonic. * – reliability of differences in reference to the group of vagotonics, p < 0,05; ** – reliability of differences in reference to the group of normotonics, p < 0,05; ○ – reliability of differences in reference to background values, p < 0,05

чувствительность к физической нагрузке уровня обоих пепсиногенов и коэффициента их соотношения в группе симпатотоников. При этом происходит снижение ПГ 1 до нормы.

Гидролазы сыворотки крови тесно связаны с активностью пищеварительных желез, функциональное состояние которых напрямую зависит от приема пищи. Вопрос о влиянии приема пищи на активность гидролаз имеет принципиальное значение [11]. Исследование постпрандиальных изменений гидролитической активности многократно освещено в работах отечественных и зарубежных авторов, однако полученные сведения противоречивы.

В нашем исследовании действие пищи рассматривалось на протяжении 75 мин после приема стандартного белкового завтрака, то есть во время максимальной активности пищеварительных желез . Установлено, что прием пищи не приводит к достоверным изменениям уровня амилазы, ПГ 1, ПГ 2 и коэффициента ПГ 1 / ПГ 2. Тенденция превалирования показателей амилазы крови на протяжении всего постпрандиального периода принадлежит группе ваготоников. Очевидно, что активность пищеварительных ферментов в сыворотке крови не претерпевает значительных изменений в период активности пищевари- тельных желез. Амилолитическая активность сыворотки крови увеличивается через 2–3 ч после приема пищи [9, 11].

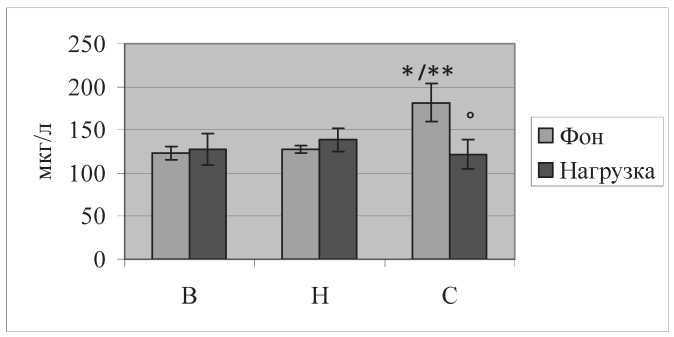

Более выраженным изменениям подверглась активность липазы. Группа ваготоников характеризуется скачкообразным изменением уровня фермента, не достигшего достоверности (рис. 3). В группе нормотоников активность липазы к концу периода исследования повысилась на 128,4 % относительно тощако-вых значений (p < 0,05).

У симпатотоников отмечается постепенное повышение активности фермента к 15 и 45 минутам постпрандиального периода и резкое снижение к концу исследования (p < 0,05).

Таким образом, определены индивидуальные особенности липолитической активности в условиях приема пищи, характеризующиеся различной разнонаправленной динамикой изменений в соответствии с вегетативным тонусом.

Существуют литературные данные о пост-прандиальном увеличении гидролаз в лимфе [4]. Можно предположить, что именно пост-прандиальный эффект снижения липолитической активности связан с выделением фермента в лимфу. Активность других гидролаз может быть отсрочена по времени на период восстановления пищеварительных желез.

Рис. 3. Фоновые показатели активности липазы сыворотки крови в различные постпрандиальные периоды у лиц с разным вегетативным тонусом (Т – тощаковые значения липазы; 15 мин, 45 мин, 75 мин – исследуемые постпрандиальные периоды). * – достоверность различий относительно тощаковых значений, p < 0,05; ○ – достоверность различий относительно группы нормотоников, p < 0,05

Fig. 3. Background values of blood serum lipase activity during various post-prandial period sinpersons with different vegetative tone (T – lipase values on an empty stomach; 15 min, 45 min, 75 min – post-prandial periods studied). * – reliability of differences in reference to values on an empty stomach, p < 0,05; ○ – reliability of differences in reference to the group of normotonics, p < 0,05

Выводы. Активность пищеварительных ферментов сыворотки крови имеет типологические особенности, зависящие от исходного тонуса вегетативной нервной системы. В условиях фона определена немодифицирующая роль парасимпатического отдела ВНС и стимуляция уровня пепсиногенов и липазы при превалировании симпатических влияний.

В условиях приема пищи не выявлено достоверных изменений показателей амилазы, ПГ 1 и ПГ 2. При этом постпрандиальная динамика липолитической активности имела разнонаправленный характер: возрастала в группе нормотоников, достигая достоверности к 75 минуте исследования, снижалась в 2 раза к концу исследования в группе симпа-тотоников.

Регуляторные взаимодействия в условиях фона между активностью пищеварительных ферментов и исследуемыми гормонами по показателям корреляционного анализа максимально представлены в группе симпатотони-ков в виде различно направленных связей средней силы. При этом в условиях эмоционального напряжения в группах с крайними значениями вегетативного баланса теснота связей усилилась, появились сильные связи. Количественная характеристика значимых связей возрастает в ряду Н < В < С.

Список литературы Активность пищеварительных ферментов сыворотки крови у лиц с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы при действии физической нагрузки

- Архипова, О.А. Влияние физической нагрузки на содержание ферментов в дуоденальном содержимом и в сыворотке крови у студентов с различным тонусом автономной нервной системы/О.А. Архипова, Л.Н. Смелышева//Материалы ХХI съезда Физиол. о-ва им. И.П. Павлова. -Калуга, 2010. -С. 39.

- Баевский, Р.М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения/Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов//Ультразвуковая функциональная диагностика. -2001. -№ 3. -С. 108-127.

- Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине/Р.М. Баевский//Физиология человека. -2002. -Т. 28, № 2. -С. 70-82.

- Бартош, В. Роль лимфы в физиологии и патологии поджелудочной железы. Венозное кровообращение и лимфообращение/В. Бартош. -Алма-Ата, 1976. -156 с.

- Березина, Т.П. Механизмы торможения сократительной активности илеоцекальной зоны у кроликов при психогенном стрессе/Т.П. Березина, В.И. Овсянников//Рос. физиол. журн. -2005. -№ 8. -С. 893-902.

- Виру, А.А. Гормоны и спортивная работоспособность/А.А. Виру, П.К. Кырге. -М.: Медицина, 1983. -159 с.

- Колодкина, Е.В. Гомеостаз инкретируемых ферментов у женщин при беременности и в период грудного вскармливания/Е.В. Колодкина, Н.Ф. Камакин. -Киров: Кировская ГМА, 2008. -156 с.

- Коротько, Г.Ф. Механизмы формирования свойств панкреатического секрета/Г.Ф. Коротько, С.Э. Восканян//Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. -2003. -Т. 4, № 4. -С. 16-25.

- Коротько, Г.Ф. Рекреция ферментов и гормонов экзокринными железами/Г.Ф. Коротько//Успехи физиол. наук. -2003. -Т. 34, № 2. -С. 21-32.

- Коротько, Г.Ф. Желудочное пищеварение/Г.Ф. Коротько. -Краснодар: ООО БК «Группа Б», 2007. -256 с.

- Коротько, Г.Ф. Рециркуляция ферментов пищеварительных желез/Г.Ф. Коротько. -Краснодар: Изд-во «ЭДВИ», 2011. -20 с.

- Корсунский, А.А. Хеликобактериоз и болезни органов пищеварения у детей/А.А. Корсунский, П.Л. Щербаков, В.А. Исаков. -М.: Медпрактика-М, 2002. -168 с.

- Котельников, С.А. Вариабельность ритма сердца: представления о механизмах/С.А. Котельников, А.Д. Ноздрачев, М.М. Одинак//Физиология человека. -2002. -Т. 28, № 1. -С. 130-143.

- Кузнецов, А.П. Влияние эмоционального стресса на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта/А.П. Кузнецов, Л.Н. Смелышева, Н.В. Сажина//Конф. XX съезда Физиол. о-ва им. И.П. Павлова. -М., 2007. -С. 292.

- Лакин, Г.Ф. Биометрия/Г.Ф. Лакин. -М.: Высш. шк., 1990. -351 с.

- Мазуров, В.И. Гормональные механизмы регуляции процессов адаптации человека к экстремальным воздействиям внешней среды/В.И. Мазуров, С.Б. Шустов//Журн. мед. акад. -2008. -№ 1. -С. 29-39.

- Ноздрачев, А.Д. Современные способы оценки функционального состояния автономной (вегетативной) нервной системы/А.Д. Ноздрачев, Ю.В. Щербатых//Физиология человека. -2001. -Т. 27, № 6. -С. 95-101.

- Селье, Г. На уровне целого организма/Г. Селье. -М.: Наука, 1972.

- Семенов, Ю.Н. Аппаратно-программный комплекс «Варикард» для оценки функционального состояния организма по результатам математического анализа ритма сердца/Ю.Н. Семенов//Вариабельность сердечного ритма. -Ижевск: УдГУ, 1996. -С. 160.

- Судаков, К.В. Системное построение динамических стереотипов головного мозга при стрессе/К.В. Судаков//Материалы XX съезда Физиол. о-ва им. И.П. Павлова. -М., 2007. -С. 6.

- Тихвинский, С.Б. Определение, методы и оценка физической работоспособности детей и подростков/С.Б. Тихвинский, И.В. Аулик//Детская спортивная медицина. -М.: Медицина, 1980. -С. 170-189.

- Уголев, А.М. Энтериновая (кишечная гормональная) система/А.М. Уголев. -Л.: Наука, 1978. -314 с.

- Щербатых, Ю.В. Связь особенностей личности студентов-медиков с активностью вегетативной нервной системы/Ю.В. Щербатых//Психол. журнал. -2002. -№ 1. -С. 118-122.

- Adaptation of the hypothalamic-pituitary hormones during intensive endurance training/T. Bobbert, L. Brechtel, K. Mai et al.//Clin. Endocrinol. -2005. -Vol. 5. -P. 530-536.

- Acute carbon dioxide exposure in healthy adults: Evaluation of a novel means of investigating the stress response/J. Kaye, F. Buchman, A. Kendrick et al.//J. Neuroendocrinol. -2004. -Vol. 3. -P. 256-264.

- Martinez-Augustin, O. Effect of psychogenic stress on gastrointestinal function/O. Martinez-Augustin, F.Jr. Sanches de Madina//J. Physiol. Biochem. -2000. -Vol. 56. -P. 259-274.

- Maton, P.N. Prevention of stress-related mucosal bleeding with proton-pump inhibitors/P.N. Maton//Alim. Pharmacol. and Ther. -2005. -P. 45-52.

- Rhodes, M.E. Pituitary-adrenal responses to cholinergic stimulation and acute mild stress are differentially elevated in male and female M2 muscarinic receptor knockout mice/M.E. Rhodes, T.E. Billings, R.K. Czambel//J. Neuroendocrinol. -2005. -Vol. 17, № 12. -P. 817-826.