Активные методы обучения в преподавании дисциплины «Теоретические основы информатики»

Автор: Суханова Н.Т., Майер В.К.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-4 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается место активных методов обучения в учебной деятельности, приводятся отличительные признаки и их классификация. Приводятся особенности использования активных методов обучения в процессе преподавания дисциплины «Теоретические основы информатики», направленных на развитие критического мышления. Технологическая основа критического мышления представлена стадиями: вызова, осмысления и рефлексии с проекцией на различные темы представленной дисциплины.

Активные методы обучения, критическое мышление, классификация активных методов обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/140113150

IDR: 140113150

Текст научной статьи Активные методы обучения в преподавании дисциплины «Теоретические основы информатики»

В педагогической практике одной из актуальных проблем была и остается проблема поиска более эффективных технологий обучения.

На протяжении всего периода становления и развития педагогики особое внимание уделялось вопросам активизации обучения.

В настоящее время в центре обсуждения находятся подходы к организации обучения с использованием активных методов обучения в сочетании с современными информационными технологиями, которые способны существенно повысить эффективность образовательного процесса.

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся, они строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким уровнем активности обучаемых [1].

Исследования показывают, что именно на активных занятиях обучаемые усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя.

Стратегическим направлением активизации обучения является создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него обучамого на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности.

Теоретический анализ указанной проблемы (Полат Е.С., Михайлов В.Ю., Гостев В.М. , Грудзинская Е.Ю., Вербицкий А.А., Абрамова И.Г., Борисова Н.В., Бирштейн М.М., Платов В.Я.), передовой педагогический опыт говорит о том, что наиболее конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную позицию и в более полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности.

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или признаков. Рассмотрим признаки, которые выделяют чаще всего. Это признаки:

-

- Проблемности . При которой необходимо ввести обучаемого в ситуацию, когда ему для выхода из которой не хватает знаний. При этом он сам вынужден формировать новые знания посредством других учащихся и преподавателя.

-

- Адекватности учебно-познавательной деятельности. Этот признак чаще всего касается вопросов взаимоотношений и личностного общения. С его помощью возможно формирование эмоционально-личностного восприятия обучающимися профессиональной деятельности.

-

- Взаимообучения. Основой данного признака является коллективная деятельность и дискуссионная форма обсуждения. Но при этом не исключается индивидуализацию обучения.

-

- Индивидуализации. В этом случае предполагается учитывать индивидуальные особенности обучающихся в процессе организации учебно-познавательной деятельности. Он также направлен на развитие у обучающихся самоконтроля и самообучения.

-

- Исследования изучаемых проблем и явлений. В основе данного признака лежит формирование отправных навыков, необходимых для успешного самообразования, основанного на умении анализировать, обобщать, творчески подходить к использованию знаний, опыта.

-

- Непосредственности, самостоятельности взаимодействия обучающихся с учебной информацией. В этой связи реализуется принципы сотрудничества при котором преподаватель становится на уровень обучающегося и выступает в роли помощника при взаимодействии с учебным материалом. Фактически он становится руководителем самостоятельной работы обучающихся.

-

- Мотивации. Данный принцип поддерживается системой мотивации при которой используются индивидуальная, коллективная, самостоятельной и регламентируемая учебно-познавательная деятельность обучающихся.

Применение активных методов обучения в учебном процессе направлено, прежде всего, на развитие критического мышления. Критичность «предполагает умение действовать в условиях выбора и принятия альтернативных решений, умение опровергать заведомо ложные решения» [2].

Технологическую основу критического мышления составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация смысла (осмысление) – рефлексия

(размышление)», которая позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали [3].

Такая модель позволяет обучающимся овладеть различными способами интегрирования информации. Они при этом учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей, строить свои умозаключения, четко и понятно выражать свои мысли.

Поэтому применение активных методов при изучении различных дисциплин необходимо рассмотреть психологические аспекты активного обучения, базирующиеся на технологии развития критического мышления.

При изучении дисциплины «Теоретические основы информатики» обучаемые сталкиваются с увеличением научности и абстрактности материала. Так как в курс включены темы, которые в большей части подлежат теоретическому рассмотрению, то при использовании традиционных методов обучения заметно снижается учебная мотивация и, как следствие, падает эффективность работы обучаемых.

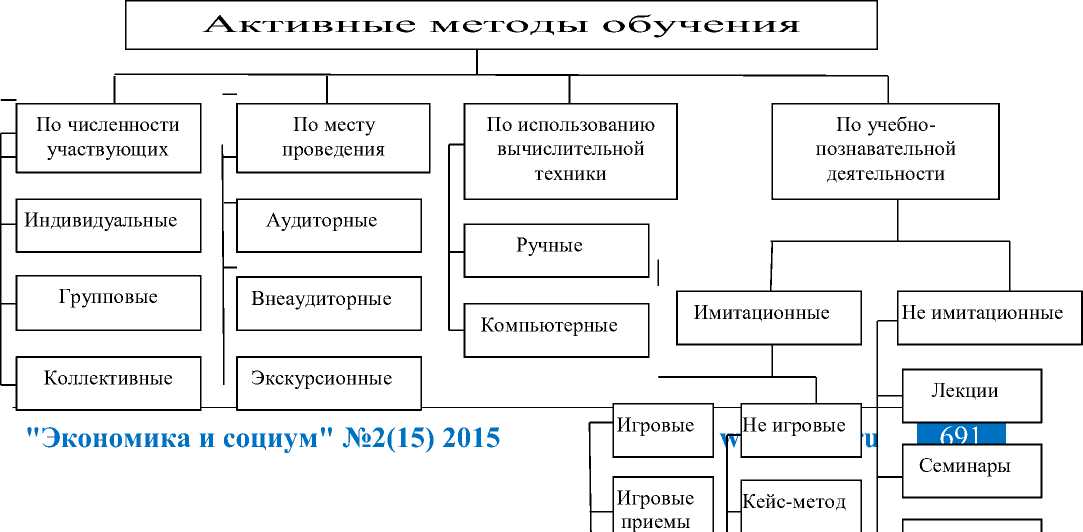

На сегодняшний день существуют различные подходы к классификации активных методов обучения. При этом отличительными признаками являются: характер учебно-познавательной деятельности, игровой деятельности, способ организации игрового взаимодействия, место и целевое назначение проведения занятий, тип используемой имитационной модели и многие другие. На рисунке 1 приводится классификация активных методов обучения (АМО).

Рис.1 Классификация активных методов обучения

Наиболее интересными и эффективными при изучении дисциплины «Теоретические основы информатики» являются активные методы обучения, которые на наш взгляд в большей степени направлены на активизацию познавательной деятельности обучаемых. Это методы: «Мозгового штурма», «Ролевая игра», «Шесть шляп критического мышления», «Блок-опрос», «Баскет-метод», «Толстых» и «Тонких» вопросов, «Инсерт», «Перепутанные логические цепочки», «Игровой прием», проектов.

Рассмотрим возможность использования перечисленных активных методов применительно к дисциплине «Теоретические основы информатики».

«Метод мозгового штурма» для изучения темы «Информационное общество. Признаки информационного общества».

Стадия «Вызов». В начале этого этапа происходит отбор участников штурма: группа делится на 2 подгруппы, выбирается модератор.

Затем участниками мозгового штурма предлагается для решения следующая проблема: «В чем целесообразность повсеместного внедрения информационных технологий в жизнь и деятельность человека?» Задача участников: аргументировано высказать и обосновать свое мнение по поставленной проблеме. Также участникам предлагается, основываясь на собственных знаниях самостоятельно сформулировать:

-

- понятия: «информационное общество» и «информационная культура»;

-

- выявить признаки, присущие информационному обществу.

Стадия «Осмысление». На стадии осмысления осуществляется генерация идей. Участникам поочередно предлагается высказать свои идеи и мнения по предложенной проблеме.

Стадия «Рефлексия». В рамках дискуссии участникам предлагается высказать окончательную точку зрения, представив убедительные и весомые аргументы.

Метод «Ролевая игра» на примере изучения темы «Понятие информации. Виды информации. Свойства информации. Меры информации».

Указанная тема изучается в рамках раздела «Понятие информации. Виды информационных процессов. Принципы получения, хранения, обработки и использования информации».

Стадия «Вызов». Обучаемым предлагается образовать фирмы, разбившись на 3 группы.

Все фирмы получают одно и то же задание: проанализировать предложенную литературу и представить документ, который должен содержать следующие разделы:

-

- понятие информации;

-

- свойства информации;

-

- виды информации;

-

- единицы количества информации;

-

- меры информации.

Каждой фирме участники придумывают название, рекламу, фирменный знак в соответствии с предложенной тематикой. Затем в каждой фирме выбирается тот, кто будет:

-

- президентом (руководитель);

-

- исполнителем-аналитиком (главным мыслителем);

-

- дизайнером-оформителем;

-

- коммивояжером.

Стадия «Осмысление». Каждая фирма выполняет предложенное задание:

-

- составляет документ, содержащий соответствующие разделы;

-

- получившийся документ снабжает рекламой, рисует фирменные знаки.

Затем каждая фирма должна подготовить своего коммивояжера для поездки в другую фирму с целью продажи документа.

Задача фирмы объяснить ему суть материала, подготовить его, чтобы никакие неожиданные, каверзные вопросы конкурирующей фирмы не застали врасплох. От хорошей работы коммивояжера на заключительном этапе зависит успех фирмы.

Стадия «Рефлексия». Когда все фирмы будут готовы для обмена коммивояжерами, принимающая фирма тщательно проверяет составленный документ, задает вопросы:

-

- определить понятия символ, сообщение, слово;

-

- в чем заключается такое свойство информации как релевантность;

-

- какое свойство предполагает удобство формы или объема информации с точки зрения данного потребителя;

-

- перечислите виды информации по способу возникновения;

-

- к какой категории относится массовая, специальная и личная информация;

-

- какие меры информации вам известны.

Здесь коммивояжеру придется выдерживать экзамен и постоять за честь своей фирмы.

В результате первой становится та фирма, которая наиболее точно и полно составила документ, и, чей коммивояжер смог дать ответы на все поставленные вопросы.

Метод «Шесть шляп критического мышления» на примере изучения темы «Теория распознавания. Общая характеристика задач распознавания и их типы».

Указанная тема изучается в рамках раздела «Теория распознавания. Общая характеристика задач распознавания и их типы».

Стадия «Вызов». На этой стадии группа делится на шесть групп, каждая группа «примеряет свою шляпу», высказывается шесть точек зрения на один и тот же предмет обсуждения.

Стадия «Осмысление». На данной стадии каждая группа выполняет предложенное задание.

«Белая шляпа» - констатирует следующие положения по данной теме:

-

- направления в распознавании образов;

-

- формальная постановка задачи;

-

- методы распознавания образов;

-

- основные задачи распознавания.

«Желтая шляпа» - выбирает наиболее понятные и доступные моменты по данной теме.

«Черная шляпа» - готовит для обсуждения самые сложные и непонятные вопросы, рассматриваемые в этой теме.

«Синяя шляпа» - проводит анализ изучаемого материала и готовит ответы на вопросы:

-

- как теория распознавания применяется в обычной жизни;

-

- в чем заключаются методы распознавания;

-

- основная идея метода Персептрон;

-

- как осуществляется распознавание штрих-кодов.

«Зеленая шляпа» - готовит самые неожиданные идеи и предположения. Например, этой группе предлагается самостоятельно предположить, как осуществляется распознавание лиц.

«Красная шляпа» - формулирует свои эмоции, которые они испытывали при работе с материалом.

Стадия «Рефлексия». На стадии рефлексии все шесть групп выступают с мини-отчетом о проделанной работе. Затем осуществляется групповая дискуссия, в ходе которой раскрываются основные моменты данной темы.

Метод «Блок-опрос» на примере изучения темы «Кодирование текстовой, графической и звуковой информации».

Указанная тема изучается в рамках раздела «Теория кодирования. Виды кодирования. Оптимальные коды».

Стадия «Вызов». На этой стадии группа делится на 4 подгруппы.

Стадия «Осмысление». На этой стадии каждая подгруппа занимается выполнением своей задачи:

-

1. Информационная подгруппа готовит выступление по трем

вопросам:

-

- кодирование текстовой информации;

-

- кодирование графической информации;

-

- кодирование звуковой информации.

-

2. Практическая подгруппа занимается решением практических примеров по данной теме.

-

3. Группа коррекции – анализирует предоставленную теоретическую информацию.

-

4. Эксперты – разрабатывают критерии оценивания других групп.

Стадия «Рефлексия». Подгруппами осуществляется представление результатов о проделанной работе:

-

- три человека из «информационной» подгруппы выступают соответственно по вопросам: кодирование текстовой, графической и звуковой информации;

-

- участники «практической» подгруппы приводят практические примеры, т.е. объясняют, как на основе предложенных формул решаются задачи;

-

- участники группы «коррекции» выполняют функции преподавателя: уточняют, дополняют и подводят итог высказанной информации;

-

- «эксперты» оценивают ответы других подгрупп в соответствии с критериями.

Метод «Баскет-метод» на примере изучения темы ««Математическая теория распознавания образов. Алгебраический подход к задаче распознавания. Геометрические процедуры распознавания.».

Указанная тема изучается в рамках раздела «Математическая теория распознавания образов».

Стадия «Вызов». Группа делится на 2 подгруппы, каждая из которых занимается раскрытием предложенных тем.

Первой подгруппе для изучения предлагается тема «Алгебраический подход к задаче распознавания», в которой для рассмотрения выделяются следующие вопросы:

-

- алгебраическая коррекция множеств распознающих алгоритмов;

-

- логическая коррекция множеств распознающих алгоритмов;

-

- выпуклый стабилизатор.

Вторая подгруппа рассматривает тему «Геометрические процедуры распознавания», в ходе которой необходимо раскрыть сущность геометрического подхода к распознаванию образов.

Подгруппам предоставляется несколько источников информации, необходимых для проработки и раскрытия предложенных тем.

Стадия «Осмысление». Подгруппам предоставляется несколько источников информации по данной теме. Обучаемым необходимо выполнить ряд описанных выше задач.

Стадия «Рефлексия». На завершающем этапе ведется групповая дискуссия, в ходе которой каждая группа представляет полученные результаты.

Метод «толстых» и «тонких» вопросов на примере изучения темы «Понятие кибернетика. Математические основы кибернетики»

Указанная тема изучается в рамках раздела «Математическая кибернетика. Информация и управление. Математические аспекты кибернетики».

Стадия «Вызов». Обучаемые делятся на 4 группы. Все группы получают одинаковое задание: составление таблицы «толстых» и «тонких» вопросов по предложенной теме, которые необходимо оформить в таблице толстых и тонких вопросов (таблица 2).

Таблица 2

«Толстые» и «Тонкие» вопросы

|

«Толстые» вопросы |

«Тонкие» вопросы |

|

Дайте три объяснения, почему…? Объясните, почему…? Почему вы думаете…? Почему вы считаете…? В чем различие…? Что будет, если…? |

Кто Что Когда Может? Будет? Согласны ли вы? Верно ли? |

Стадия «Осмысление». Группы самостоятельно прорабатывают предложенный материал, составляют таблицу толстых и тонких вопросов. Примеры вопросов:

-

- дайте объяснение, от каких слов образовался термин «кибернетика»;

-

- в чем отличие кибернетики от информатики;

-

- объясните, почему произошло падение и возрождение кибернетики;

-

- что является объектом кибернетики.

Необходимо, чтобы при построении вопросов соблюдалась логика, вопросы были подобраны соответственно изложению информации.

Стадия «Рефлексия». Каждая группа поочередно предоставляет список получившихся вопросов, затем группы поочередно отвечают на предложенные вопросы.

Группа, которая наиболее правильно подобрала вопросы – та, по вопросам которой получился наиболее развернутый, логически последовательный ответ.

Метод «Инсерт» на примере изучения темы «Информация и управление. Управление в системах различной природы. Управляемые системы»

Указанная тема изучается в рамках раздела «Математическая кибернетика. Информация и управление. Математические аспекты кибернетики».

Стадия «Вызов». Обучаемым предоставляется теоретический материал, который необходимо проработать для заполнения маркировочной таблицы.

Стадия «Осмысление». Обучаемые должны начертить и заполнить «Маркировочную таблицу», в каждую колонку следует внести рассматриваемые в теме вопросы:

-

- объект управления и объект управления в технической системе;

-

- система управления и техническая система управления;

-

- автоматизированные системы управления и системы

автоматического управления;

-

- типы систем автоматического управления.

Стадия «Рефлексия». На заключительной стадии проводится групповая дискуссия, в ходе которой обсуждаются вопросы, противоречащие представлениям обучаемых, а также информация, которая осталось непонятной. Затем необходимо вернуться к таблице и поработать ее.

Метод «Перепутанные логические цепочки» на примере изучения темы «Кодировка методом Шеннона-Фано. Кодировка методом Хаффмена».

Указанная тема изучается в рамках раздела «Теория автоматов».

Стадия «Вызов». На стадии вызова обучаемым предлагается разбиться на 2 группы. Группы получают задания в виде перепутанных логических цепочек:

-

- первая группа: «алгоритм эффективного кодирования по Шеннону»;

-

- вторая группа: «алгоритм эффективного кодирования по Хаффмену».

Задача обучаемых состоит в том, чтобы самостоятельно восстановить алгоритмы, и по восстановленным действиям выполнить практические примеры.

Стадия «Осмысление». На стадии осмысления обучаемые самостоятельно

без

использования

дополнительных

источников

восстанавливают алгоритмы и выполняют задания.

Стадия «Рефлексия». На этой стадии проверяется правильность выполненных заданий. Возможен вариант, когда два обучаемых выполняют задание у доски, а другие два контролируют его правильность. Либо это задание в письменном виде сдается для проверки.

Метод «Игровой прием: практическое занятие с запланированными ошибками» на примере изучения темы «Системы счисления».

Указанная тема изучается в рамках раздела «Теория кодирования. Виды кодирования. Оптимальные коды».

При изучении данной темы с применением метода «Игровой прием: практическое занятие с запланированными ошибками» можно поставить следующие цели:

Стадия «Вызов». Обучаемым предлагается множество заданий на тему «Системы счисления»:

-

- задания на перевод чисел из одной системы счисления в другую;

-

- арифметические операции в различных системах счисления.

Предложенные задания необходимо решить, при этом умышленно сделав при решении ошибки и хорошо их завуалировать. Необходимо только подсчитать и записать общее количество сделанных ошибок.

Затем все примеры с доски стираются. А все листочки с ошибочными примерами собираются в один пакет. После тщательного перемешивания (как подобает в настоящей лотерее) каждый обучаемый вытаскивает один листок.

Стадия «Осмысление». Каждый обучаемый занимается поиском и исправлением ошибок в попавшейся ему работе.

Стадия «Рефлексия». Подводятся итоги, кто быстрее и качественнее справился с заданием.

Метод проектов на примере изучения тем: «Алгоритмическая машина Поста», «Алгоритмическая машина Тьюринга».

Указанная тема изучается в рамках раздела Теория автоматов. Рассмотрим этапы работы над проектом.

Проблемно-целевой этап. Обучаемым предлагается сформировать 2 группы и предлагается 2 темы проекта: «Алгоритмическая машина Поста» и «Алгоритмическая машина Тьюринга».

Затем группам необходимо ответить на ряд вопросов, относящихся к работе над данным этапом.

-

- для чего создается данный проект;

-

- существует ли на самом деле потребность в этом проекте;

-

- как в дальнейшем будет использоваться данный проект;

-

- каким должен быть проект для того, чтобы отвечать

полностью поставленным задачам;

-

- как лучше распределить обязанности среди членов группы, если исполнителей несколько.

Этап разработки сценария . На данном этапе предполагается отбор содержания и определяется примерный объем проекта, производится его предельная детализация, прописываются роли каждого участника проекта, сроки исполнения ими каждого вида работы.

Проект должен раскрывать следующие вопросы:

-

1. Для первой группы:

-

- история появления абстрактной машины;

-

- устройство алгоритмической машины Поста;

-

- принципы работы машины Поста;

-

- примеры решения задач с использованием абстрактной машины.

-

2. Для второй группы:

-

- история появления абстрактной машины;

-

- устройство алгоритмической машины Тьюринга;

-

- принципы работы;

-

- примеры решения задач с использованием абстрактной машины.

Этап практической работы. На этом этапе ведется работа по воплощению в жизнь поставленных задач, которая требует от всех участников предельной исполнительности, слаженности в действиях.

Этап предварительной защиты. На данном этапе осуществляется просмотр предварительной версии создаваемого проекта, выявляются недоработки, намечаются пути устранения выявленных недостатков.

Этап презентации . На этом этапе производится защита работы участниками проекта.

Представленные активные методы использовались в процессе обучения студентов Нижегородского государственного педагогического университета, изучающих дисциплину «Теоретические основы информатики» для развития критического мышления. Практика показала повышение уровня мотивации студентов, активности, интереса к дисциплине и уровня усвоения материала.

Список литературы Активные методы обучения в преподавании дисциплины «Теоретические основы информатики»

- Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные методы обучения в высшей школе /Е.Ю. Грудзинская, В.В. Марико. -Нижний Новгород, 2007, 182 с.

- Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе медиаобразования /Е.А. Столбникова. -Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 160 с.

- Учитель и ученик: возможность диалога и понимания. -Том 1 /Сост. Е.А. Генике, Е. А. Трифонова//Под общ. ред. Л.И. Семиной. -М.: Изд-во «Бонфри», 2002. -239с.