Актуализация общественных пространств как условие сбалансированного развития социально-экономической системы региона

Автор: Божаренко Д.Ю.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В рамках данной статьи автор рассматривает процесс перехода от концептуального планирования общественных пространств к реализации стратегии по внедрению передовых методик и инструментов управления ими в соответствии с общей динамикой регионального социально-экономического развития. В исследовании показывается, как сложная институциональная структура общественного пространства образуется на пересечении социального и экономического пространств региона и генерирует уникальные мультипликативные эффекты, достигнуть которые при использовании иных инструментов регионального развития маловероятно. В исследовании указывается, что высокая интегрированность общественных пространств в экономику региона и его социальную систему достигается за счет их высокой функциональности для каждой из подсистем региона - экономической, экологической, социальной и институциональной. Автор обосновывает, что устойчивое развитие, являясь мощным экономическим трендом современности, во многом обусловлено формированием комфортной среды существования, которая в свою очередь базируется на устойчивости функционирования общественных пространств и прогнозировании их основных составляющих. В качестве элементов научной новизны представленного в статье исследования необходимо отметить попытку автора охарактеризовать общественные пространства не только с традиционной социально-культурной, но и с экономической точки зрения как возможные объекты успешной коммерциализации ряда продуктов и услуг, связанных с их деятельностью, а также получения дополнительных экономических выгод для города и региона от тех хозяйствующих субъектов, которые получают бульшие доходы за счет ведения деятельности в непосредственной близости от общественных пространств. Обосновывается также, что в случае грамотного учета принципа партисипации при создании общественных пространств они достаточно быстро могут превратиться в драйвер роста экономики региона.

Региональная экономика, социально-экономическое развитие, общественные пространства, устойчивое развитие, плейсмейкинг, партисипация, джентрификация

Короткий адрес: https://sciup.org/149147593

IDR: 149147593 | УДК: 338.49 | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.4.3

Текст научной статьи Актуализация общественных пространств как условие сбалансированного развития социально-экономической системы региона

DOI:

В своем развитии общественные пространства прошли путь от незначительного пространственного размещения ограниченных территорий и тесной связи с общественными центрами до широкой территориальной размещенности, усложнения пространственной структуры, расширения территориального диаметра и отдаления от общегородского центра. В настоящее время идет интенсивный переход от четкой функциональной принадлежности общественных пространств к широкой функциональной насыщенности и развитию различных форм их многоцелевого использования. В связи с этим в научной литературе появился такой термин, как полифункциональность общественных пространств, означающий их возросшую территориальную рассредоточенность, выполнение новых функций, высокую интегрированность в социально-экономические процессы региона, а также усиление влияния на общественную активность [Потапов, 2014].

Основным трендом, который на сегодняшний день характеризует развитие общественных пространств, является активизация запросов на их создание как в крупных агломерациях, так и в малых городах. Развитие общественных пространств рассматривается как реальный драйвер роста региона, а также возможность обеспечения конкурентоспособности территории, ее привлекательности для инвесторов, туристов и населения, что, с одной стороны, привлекает высококвалифицированный человеческий капитал, а с другой – снижает миграцию коренного населения [Драгункина, 2023].

При этом понятие «развитие общественных пространств» намного шире вопросов базового благоустройства, так как им должна быть присуща инклюзивность и доступность для всех категорий населения, эффективные коммуникации, создающие базу для устойчивого социально-экономического развития за счет детальной проработки различных сценариев использования данной территории, определяемых еще на этапах формирования [Пакет программ ... , 2015]. Общественные пространства при реализации грамотных сценариев их развития становятся не только центрами социальных коммуникаций, но и способствуют привлечению и развитию малого бизнеса, а также сферы услуг, что увеличивает поступления в городской бюджет, обеспечивает рабочие места и привлекает туристов [Тяглов и др., 2020].

Эффективное и устойчивое общественное пространство не может быть создано на любой территории, поэтому на этапе его проектирования необходимо осуществлять тщательный градостроительный анализ, определить культурные и исторические характеристики региона и конкретной территории в частности, провести картографический анализ и исследования с помощью цифровых технологий, а также в обязательном порядке учесть мнение жителей и общественных организаций, представляющих наиболее активную часть городского сообщества [Смыслова, Макаров, Гущин, 2024].

В связи с этим наиболее эффективным при решении проблем организации общественных пространств становится использование соучаствующего проектирования, в процессе которого к вопросам формирования общественных пространств привлекаются жители, представители региональных администраций, местного бизнеса, инвесторы и другие стейкхолдеры, которые совместно определяют концепцию развития территории, и на основе учета интересов каждой из этих групп достигается выполнение задач устойчивого развития – как конкретно общественного пространства, так и всего региона.

Если рассматривать общественные пространства с точки зрения реализации ими экономических функций для региона, то здесь очень важно отметить те возможности, которые открываются перед ними по привлечению туристов в конкретные интересные для них локации и получению дополнительных доходов за счет проведения там тематических мероприятий. Поэтому в настоящее время формируется тренд на выявление локальной идентичности города и общественных пространств, что не только формирует туристический бренд города или региона и привлекает туристов, но и выполняет очень важную социальную функцию в формировании чувства вовлеченности в жизнь родного региона у местного населения.

Также отметим, что положительное влияние на региональную экономику общественные пространства оказывают за счет высокой проработки социокультурной концепции проекта, которая включает в себя позиционирование общественного пространства, выявление категории потенциальных посетителей территорий, описание сценариев использования данных пространств, разработку функциональной модели проекта с выделением конкретных зон притяжения, а также проработку дорожной карты, в рамках которой формируется событийное наполнение программы развития данной территории, что имеет ярко выраженный не только социокультурный, но и экономический аспект.

Укажем, что динамика развития общественных пространств существенно тормозится из-за того, что в процессе составления схем проектов функционального зонирования территории происходит конфликт интересов между представителями социальной и коммерческой сферы, так как одни рассматривают общественное пространство как зону отдыха и рекреации, а другие – как возможность предложить свои товары и услуги и получить соответствующий доход. Кроме того, в процессе организации общественного пространства возникает множество организационных проблем, связанных с разными взглядами на уро- вень благоустройства территории, используемые архитектурные решения, организацию озеленения, проектировку транспортных зон и т. д.

Наличие таких проблем подразумевает необходимость тщательного планирования и прогнозирования инфраструктуры общественного пространства, а также подготовку и согласование со всеми заинтересованными лицами архитектурно-художественной концепции проекта, которая учитывает необходимость развития как зон активности, так и зон размещения коммерческих объектов, способствует определению основных технико-экономических показателей проекта, которые уже на этой стадии позволяют определить его будущую социально-экономическую эффективность. Все указанные схемы целесообразно сопровождать визуализацией предлагаемых решений, что позволит более наглядно представить себе функциональную принадлежность и концепцию зонирования общественного пространства, а также определить свое место в нем каждому из стейкхолдеров, кто будет тем или иным способом с ним взаимодействовать [Проектирование общественных пространств, 2024].

Методология и методы исследования

На текущем этапе методология проведения исследований в рамках данной темы существенно ограничивается тем, что статистическая или иная системная информация в открытом доступе отсутствует, поэтому, например, достаточно сложно оценить уровень развития общественных пространств, темпы их модернизации и трансформации, конкретные показатели эффективности с точки зрения воздействия их на региональную экономику и прирост социального капитала [Кайсарова и др., 2023]. Именно поэтому в особом внимании нуждаются вопросы, связанные с разработкой системы оценки эффективности создания и функционирования общественных пространств, а также формирования сводной базы данных, на основе которой можно будет отслеживать динамику развития общественных пространств, состояние инфраструктуры в них, а также удовлетворенность населения их доступностью и требуемым функционалом.

Вместе с тем для изучения данной темы требуется применение как комплексных, так и узконаправленных методик, которые уже достаточно активно прорабатываются отечественными и зарубежными исследователями. На сегодняшний день самой популярной является мето- дика проектирования и анализа, в рамках которой анализируются факторы комфортности общественных пространств с использованием натурного и экспериментального исследования, качественных и количественных оценок для совершенствования предметно-пространственных качеств общественных пространств, отдельных морфологических характеристик и оптимизации элементов их наполнения.

Факторы, определяющие особенности формирования общественных пространств региона

Формирование структуры и особенностей общественных пространств зависит как от природных факторов, так и от социально-демографических, которые определяют в современных условиях необходимость использования инновационных форм организации городской среды, направленных на снижение монотонности повседневной жизни горожан, повышение социальной однородности с точки зрения обеспечения всех категорий населения достойными условиями существования, а также на рост социальной мобильности, который существенно снижается в эпоху все большего распространения методов цифровых коммуникаций.

Динамика развития общественных пространств подразумевает актуальность их адаптации к условиям конкретного региона и его социально-экономическим характеристикам, так как в этом случае общественные пространства можно организовать таким образом, чтобы они были нацелены на решение конкретных проблем, свойственных данной территории. В качестве основного направления развития общественных пространств необходимо обозначить важность совместного развития и интеграции классических рекреационных и транзитных территорий и закрытых общественных пространств, дающих возможность организовать для всех социальных групп населения гибкий досуговый сценарий.

Кроме того, отдельно можно выделить такой тип общественных пространств, как анклавные, представляющие собой рекреационные территории и объекты вне городской черты. На практике можно видеть, что отсутствие необходимой инфраструктуры для функционирования общественных пространств приводит к возникновению стихийно организуемых мест отдыха и досуга, иногда на особо охраняемых и заповедных территориях, и без соблюдения мер безопасности, в том числе пожарной, что приводит к возникновению эколого-экономических проблем.

Значимое влияние на социально-экономическое развитие региона оказывает структура общественных пространств, которая может включать в себя объекты, удовлетворяющие минимальные потребности населения в отдыхе и досуге, например парки, скверы, стадионы и т. д., а также расширенный инфраструктурный набор, предполагающий наличие прогулочных бульваров, аллей, пляжей, смотровых площадок, аттракционов, культурных учреждений и т. д. При этом наличие указанных инфраструктурных компонентов очень часто зависит от отраслевой специализации города и его исторического наследия, а также от характера застройки (многоэтажной-малоэтажной) и управленческих решений региональных администраций и муниципалитетов по выделению земель под те или иные объекты коммерческой или социально-культурной деятельности.

Интересна также точка зрения, согласно которой пониженный запрос на общественные пространства наблюдается в небольших поселках, а также на землях ИЖС, так как считается, что у местного населения здесь больше возможностей организации досуга за счет наличия придомовых территорий. Однако, с нашей точки зрения, такая позиция не является правильной, так как организация досуга проходит на собственной территории, в изолированном пространстве, внутри одного и того же домохозяйства, и таким образом социально-культурные коммуникации не налаживаются, а сами жители не воспринимают такой отдых как рекреационное или досуговое мероприятие в силу его обыденности для них. Поэтому представляется необходимым уделять большое внимание организации подобных общественных пространств и на отдаленных территориях в том числе, потому что, как мы уже отмечали ранее, только за счет использования общественного пространства можно достичь тех необходимых социокультурных, эколого-экономических и социально-экономических эффектов, которые не могут быть достигнуты за счет использования какого-либо другого социально-коммуникационного инструмента.

Имеет место достаточно тесная взаимосвязь низкой обеспеченности региона общественными пространствами с низкой численностью населения, негативной демографической ситуацией и высокими коэффициентами миграции. При этом если на территории региона с благоприят- ными климатическими характеристиками и уникальными природными территориями возможно хаотичное формирование планировочной структуры общественных пространств, формат которым чаще всего задает само население, то в других условиях создание общественных пространств должно быть подчинено строгому целевому сценарию, контролироваться органами местной власти и предусматривать наличие различных мультиформатных общественных территорий.

Отмеченные проблемы обусловливают необходимость проведения региональными органами власти и органами местного самоуправления системной работы по формированию и развитию общественных пространств, учитывающей необходимость адаптации традиционных планировочных решений к конкретным природным условиям, локальной идентичности региона, особенностям социально-экономического развития региона и существующего уровня благоустройства, что позволит создать для каждого региона функциональные и адаптированные общественные пространства, отвечающие запросам как населения, так и других заинтересованных лиц. На данный момент самым целесообразным представляется использование коллаборации частных институтов развития, общественных объединений, бизнеса и органов государственной власти, так как в этом случае использование формата ГЧП позволит эффективно реализовывать оптимизационные изменения, направленные на благоустройство и эффективное выполнение своих функциональных характеристик общественными пространствами.

Основные направления развития общественных пространств в региональных экономических системах

В отдельных российских регионах созданы специальные структуры, занимающиеся развитием общественных пространств, что делает данные процессы более контролируемыми и прослеживаемыми на всех этапах их жизненного цикла. Всю работу, направленную на формирование и развитие общественных пространств, можно разделить на три этапа:

-

1. Создание: этап длится от момента выдвижения инициативы по созданию общественного пространства до момента его строительства и открытия и включает в себя все стадии проектирования.

-

2. Содержание: на этом этапе осуществляется уборка и ремонт всей инфраструктуры общественного пространства, поддержание комфортных условий пребывания в нем, также создаются условия для его развития. Этот этап является непрерывным и сопровождает весь период функционирования общественного пространства.

-

3. Событийное наполнение: данный этап подразумевает организацию различных смысловых и развлекательных мероприятий, которые наполняют пространство жизнью, привлекают туристов, развивают его экономический потенциал и в совокупности с другими культурными и туристическими объектами формируют бренд города и региона.

Оценивая сегодняшнюю динамику создания и модернизации общественных пространств, необходимо отметить ее революционный характер, так как в их концепцию все чаще вписываются новые тренды современности, а коммуникационные возможности расширяются за счет использования цифровых технологий. Также с усилением повестки устойчивого развития значимость общественных пространств возрастает в связи с необходимостью выполнения социальных целей, а формирование общественного пространства позволяет создать для региона устойчивый экологический каркас.

Общественные пространства все в большей степени рассматриваются не только с социально-культурной точки зрения, но и как уникальные объекты, позволяющие получить определенные экономические выгоды, но только в том случае, если в ходе их организации и модернизации будет соблюден баланс интересов инвесторов, девелоперов и горожан. Это повышает актуальность решения задач проектирования публичных пространств, которые должны учитывать часто не совпадающие интересы всех этих трех категорий и приводить их в соответствие с общими задачами развития региональной экономики [Гри-цан и др., 2023].

Активизация динамики развития общественных пространств доказывает, что они являются инструментом решения не только социальных задач, но и становятся самоокупаемыми объектами городского и муниципального хозяйства, что позволяет рассматривать их в тесной взаимосвязи с традиционными инструментами обеспечения устойчивости региональной экономики и сбалансированным пространственным развитием, а также идентифицировать каждую из выполняе- мых ими функций в соответствии с задачами ESG-развития.

В нашей стране уже существует ряд проектов, в рамках которых созданные общественные пространства обладают высокой экономической эффективностью и при этом обеспечивают получение всех ожидаемых социальных эффектов в соответствии с их функциональным назначением. Экономическая эффективность складывается из доходов от аренды имущества и земли, привлечения средств частных инвесторов, которые осуществляют свою деятельность на территории общественного пространства, а также косвенных экономических эффектов, таких как создание новых рабочих мест, поступление доходов в региональный бюджет, препятствие оттоку населения и развитие социального капитала. Возможности коммерциализации общественных пространств не являются новым явлением в экономике, например в США широко распространенной является практика прогнозирования выгод от функционирования данных территорий для городской экономики [Кирюшечкина, 2024].

С учетом этого общественные пространства становятся базовым элементом социальноэкономической стратегии, основной целью которой является обеспечение высокого качества жизни населения и создание комфортной среды жизнедеятельности [Будилова, Лагутин, 2021], поэтому сейчас можно отметить все большее отступление от версии о том, что общественные пространства представляют собой полностью дотационный элемент инфраструктуры, и все большее распространение точки зрения, согласно которой они имеют свой уникальный экономический механизм и способны генерировать положительные финансовые потоки как в местный бюджет, так и для частного бизнеса.

В связи с этим перспективным направлением развития общественного пространства является создание еще на первом этапе экономической модели, описывающей все вопросы эксплуатации общественных пространств, и проведение функционально-стоимостного анализа, в рамках которых будет определяться возможность коммерциализации каких-либо услуг на территории общественного пространства в соответствии с каждой выполняемой ими функцией. Но при этом задачи социоэкологического, социокультурного и рекреационного развития должны всегда оставаться на первом месте, иначе развитие такого общественного пространства не будет соответствовать задачам устойчивого развития региона [Зазуля, 2021].

Уровень самоокупаемости общественных пространств, конечно же, во многом зависит от размеров города, – например, если столичные парки, такие как Парк Горького и Сокольники, являются высокорентабельными и приносят достаточно внушительные доходы, то в небольших городах общественному пространству гораздо сложнее сформировать свою доходную часть, однако генерируемый ими экономический эффект может быть косвенным и наблюдаться в виде повышения туристического потенциала территории, а само общественное пространство становится основной точкой притяжения туристических потоков.

Также в российских регионах уже есть положительные примеры развития общественных пространств, основанные на общей концепции пространственного развития, с обязательным включением в нее экономической модели, которая позволяет прогнозировать увеличение числа рабочих мест, поступлений в бюджет и рост дохода малого бизнеса, которые непосредственно обусловлены появлением новых общественных пространств и расширением функционала уже существующих.

Перспективы развития общественных пространств также во многом связаны с реализацией долгосрочной стратегии развития туристических кластеров, куда органично вписываются эти территории, а также могут генерировать для кластера ряд своих уникальных мультипликативных эффектов и в свою очередь также получать эффект от функционирования внутри единого рекреационного или туристического кластера региона.

В целом любой проект по трансформации и модернизации общественного пространства должен опираться на основные идеи устойчивого развития, учитывать возможность и адекватность коммерциализации, а также предусматривать возможность получения ряда синергетических эффектов для экономики региона.

Общественные пространства как экономический драйвер преобразования городских территорий

Важность развития общественных пространств обусловлена возможностью получения для региона большого количества различных эффектов в экономической, социальной и экологической плоскости, обусловленных тем, что данные территории становятся стимулом для раз- вития всего города и даже региона, способствуют благоустройству соседних кварталов и являются точками притяжения для туристов [Захарова, 2024]. Безусловно, рассматривать общественное пространство как традиционный инвестиционный проект нецелесообразно, – как показывает практика, даже в крупных мегаполисах высокоприбыльных общественных пространств можно насчитать одно-два, все же остальные являются в большей степени дотационными, что соответствует традиционному представлению о них как о некоммерческом проекте, основной целью реализации которого является решение разноплановых социальных задач.

Тем не менее опыт российских регионов показывает, что общественные культурные пространства, в которых сделан упор на значимости места, есть интересный для туристов исторический бэкграунд и уникальные локации, позволяют сохранять баланс финансовой модели и выводят эти территории на самоокупаемость. При этом, конечно, такие общественные пространства являются узконаправленными, и их невозможно рассматривать в качестве базовых инструментов для повышения социального капитала региона и установления высокоэффективных коммуникаций среди всех категорий населения.

На территории практически каждого города есть неэффективно используемые территории, представляющие собой так называемые заброшенные пространства, причем чаще всего это земли уже недействующих промышленных предприятий, которые целесообразно подвергать джентрификации с целью трансформации качества городской среды и улучшения социального и экономического ландшафта этих территорий. Отметим, что подобное оздоровление бывших промышленных территорий чаще всего также требует реконструкции объектов культурного наследия, что предполагает необходимость привлечения достаточно значительных объемов финансирования. Если концепция вновь создаваемого общественного пространства будет грамотной и экономически выверенной, то в этом случае есть шанс как сохранить культурное наследие города и обеспечить местному населению доступ на новые рекреационные территории, так и получить финансовый эффект от инвестиций, ранее направленных на реновацию.

Одновременно с джентрификацией следует развивать исторический событийный туризм, который, по мнению многих экспертов, может стать основным драйвером экономического рос- та региона за счет привлечения большого количества туристов, которые будут финансировать содержание непосредственно самой территории, пользоваться платными услугами, приобретать товары местных производителей, что будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния предприятия малого бизнеса [Ольшанская, 2024]. Специалисты также отмечают, что общественное пространство может быть создано внутри многофункциональных кварталов, и наоборот, активная застройка может идти вокруг рекреационной территории, и в этом случае общественная польза от наличия открытых социальных пространств и доходы от продажи и аренды недвижимости поблизости обеспечат мультипликативный эффект [Эксперты: Общественные пространства ... , 2024].

В качестве примера можно проанализировать опыт Калининградской области, в которой за время действия Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено более 270 дворов и общественных пространств, что в итоге привело к росту туристического потока, а региональный бизнес фиксировал рост выручки. При реализации данного проекта в регионе был соблюден принцип партисипа-ции, означающий, что самое непосредственное участие в благоустройстве принимали жители малых городов, выбирая самые достойные и интересные проекты для их дальнейшего благоустройства. В региональном министерстве строительства отметили, что в регионе наблюдался прирост предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение финансовых результатов, а инвестиционный климат, по оценкам инвесторов, стал более привлекательным. Такой эффект обусловлен увеличением проходимости по всему периметру общественного пространства, что уже потенциально приводит к росту прибыли всех коммерческих объектов, расположенных неподалеку. Также в регионе было зафиксировано серьезное увеличение количества рабочих мест, что доказывает возможность общественных пространств влиять на изменение показателей абсолютно всех подсистем регионального развития.

Как показывают исследования, наибольшей поддержкой, как у населения, так и у государства, пользуется благоустройство парков, так как эти территории представляют собой наиболее комфортный и удобный для жителей способ отдыха и оздоровления, занятий спортом, встреч с друзьями и выстраивания иных социальных коммуникаций. Так, в 2022 г. в рамках ГЧП было профинансировано 14 проектов по развитию инфраструктуры парков и всего 3 по благоустройству набережных и скверов [Гонтарь, 2024].

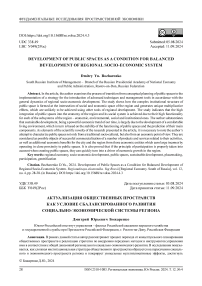

В связи с этим целесообразно при организации общественных пространств еще на этапе проектирования и бюджетного планирования идентифицировать элементы, которые могут финансироваться в рамках ГЧП-проектов частными инвесторами, и заранее определять оптимальную структуру источников финансирования (региональный бюджет – частные инвестиции – доходы от посещения). На рисунке приведены компоненты общественных пространств с обозначением источников их финансирования из регионального бюджета, от частных инвесторов или в качестве платы за вход за посетителей.

Считаем необходимым особое внимание зафиксировать на таком инструменте, как плей-смейкинг, который представляет собой особый подход к благоустройству общественных пространств за счет создания достопримечательностей и развития городского или регионального бренда, позволяющего создать особое пространство, привлекающее туристов своей локальной идентичностью и уникальностью. Здесь также учитывается принцип партисипации, поскольку проектная инициатива движется снизу вверх, так как предложение о благоустройстве и трансформации общественного пространства, создании в нем определенных элементов инфраструктуры и функционала исходит именно от населения [Ласточкина, 2021].

В рамках плейсмейкинга акцент делается на том, что общественное пространство должно быть многофункционально, удовлетворять потребности сразу нескольких групп населения, побуждать людей к установлению коммуникаций, а также привлекать самые различные источники финансирования из муниципального бюджета, в качестве арендной платы за использование земли кафе и ресторанами, доходов от проведения мероприятий, а также других видов частных инвестиций.

Выводы и рекомендации

Мультифункциональность общественного пространства включает в себя большое разнообразие связанных между собой услуг, и опыт применения плейсмейкинга в других странах показывает, что социально-экономическая ситуация региона за счет использования такого подхода достаточно быстро меняется в лучшую сторону. Су-

Рисунок. Особенности финансирования отдельных элементов общественных пространств в рамках ГЧП-проектов

Примечание. Составлено по: [Аналитический обзор ... , 2023].

щественным ограничением применения плейсмей-кинга в российских реалиях является недостаточный уровень партисипации, ведь для эффективного применения указанных инструментов необходим высокий уровень гражданской активности и достаточно большая доля населения, которое активно принимает участие в голосовании, выработке новых инициатив, а также защите уже существующих общественных пространств от незаконных действий в отношении данных земель, – прежде всего это касается вырубки зеленых насаждений и создания в этих местах коммерческих объектов, не имеющих отношения к удовлетворению социальных запросов населения.

Необходимо отметить опыт российских регионов, свидетельствующий о том, что на отдельных территориях инструменты плейсмейкинга уже успешно применяются, например общественное пространство «Textil» в историческом районе Ярославля функционирует в основном благодаря волонтерам, местным жителям и туристам, которые организуют и проводят здесь все основные мероприятия; организация пяти общественных пространств в городе Вологде была инициативой исключительно городских активистов, которыми выступили профильные эксперты, сам проект был реализован силами студентов-волонтеров и не требовал дополнительных материальных затрат, а его финансирование велось на частные средства.

Это доказывает возможность использования в качестве источника финансирования для организации общественных пространств как трудовой силы населения, так и средств, собранных с помощью краудфандинга, но только в том случае, если данный проект полностью отвечает запросам местных жителей. При этом возникает достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что после создания общественного пространства необходима структура, которая может взять на контроль состояние находящихся в нем объектов и в целом самой территории, в противном случае все созданные объекты могут быть достаточно быстро разрушены или прийти в ненадлежащее состояние, а общественное пространство как социально-культурный элемент региона может переставать существовать. Именно поэтому первоочередным при проектировании общественных пространств является решение институциональных вопросов, регулирующих не только технические и финансовые задачи, но и устанавливающих круг ответственных лиц и определяющих другие организационные моменты, от которых зависит устойчивое функционирование данных территорий.

Список литературы Актуализация общественных пространств как условие сбалансированного развития социально-экономической системы региона

- Аналитический обзор «ГЧП в общественных пространствах: потенциал для развития», 2023. М.: Центр ГЧП, ВЭБ. РФ. 46 с.

- Будилова Е. В., Лагутин М. Б., 2021. Связь демографических показателей здоровья населения и экологических факторов в городах России // Вестник Московского университета. Серия 23. Антропология. № 3. С. 59–71. DOI: 10.32521/2074-8132.2021.3.059-071

- Гонтарь Д., 2024. Новая городская среда повысила рентабельность регионального бизнеса // Российская газета: экономика Северо-Запада. № 65. С. 8.

- Грицан О. Е., Губина О. В., Седлецкая М. В., Чернова И. А., 2023. Общественные пространства северных городов, особенности развития // Арктика-2035. № 3. С. 4–15.

- Драгункина И. Ю., 2023. Общественные пространства как экономический капитал // Агрофорсайт. № 3. С. 71–75.

- Зазуля В. С., 2021. Проблематика и тенденции развития общественных пространств: отечественный и зарубежный опыт // Урбанистика. № 1. С. 56–72. DOI: 10.7256/2310-8673.2021.1.34516

- Захарова О., 2024. Эффекты новой среды: как благоустройство влияет на горожан, среду, бизнес. URL: https://realty.rbc.ru/news/65b37a049a7947d3cf02fd5d?from=copy

- Кайсарова В. П., Степанова Е. С., Груздева И., Смоленцев И. и др., 2023. Методика изучения и оценки реализации проектов открытых городских общественных пространств. СПб.: Свое изд-во. 56 с.

- Кирюшечкина Л. И., 2024. «Капитализация» городских пространств // Architecture and Modern Information Technologies. № 2 (67). С. 204–212. DOI: 10.24412/1998-48392024-2-204-212

- Ласточкина О. С., 2021. Плейсмейкинг – подход для развития общественных пространств современных городов (обзор зарубежного и российского опыта) // Society and Security Insights. № 2. С. 89–105. DOI: 10.14258/ssi(2021)2-07

- Ольшанская М. В., 2024. Современные инструменты развития общественных пространств и их роль в развитии туризма // Beneficium. № 2 (51). С. 62–68. DOI: 10.34680

- Пакет программ глобального решения проблем общественного пространства: от глобальных принципов к местной политике и практике. Программа ООН по населенным пунктам (ООН Хабитат), 2015. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/ru/un-andthe-rule-of-law/united-nations-human-settlementsprogramme/

- Потапов А. Е., 2014. Историческая периодизация развития общественных пространств многоцелевого использования // Вестник ТГАСУ. № 1 (42). С. 47–54.

- Проектирование общественных пространств, 2024. URL: https://www.foconsult.ru/napravleniya/proekty-razvitiya-obshhestvennyh-prostranstv?paged=%page%

- Смыслова О. Ю., Макаров И. Н., Гущин Д. В., 2024. Цифровизация и устойчивое развитие: новые вехи в пространственном планировании территорий России // Креативная экономика. Т. 18, № 7. С. 1683–1702. DOI: 10.18334/ce.18.7.121386

- Тяглов С. Г., Родионова Н. Д., Федорова Я. В., Сергиенко В. Ю., 2020. Алгоритм развития общественных пространств крупных городов в условиях их урбанизации // Регионология. № 4. С. 778–800. DOI: 10.15507/2413-1407.113.028.202004.778-800

- Эксперты: Общественные пространства – важный инструмент городских изменений, 2024. URL: https://retrogradu.net/novosti/ekspertyobshhestvennye-prostranstva-vazhnyj-instrumentgorodskih-izmenenij/