Актуальные проблемы кадрового обеспечения инновационной экономики

Автор: Леонидова Галина Валентиновна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 (4), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются проблемы подготовки кадров и ее соответствие задачам инновационного развития Вологодской области. Сделан вывод о необходимости перехода к механизму селекционного отбора талантливой молодежи и создания такой образовательной системы, в которой учащийся был бы включен в процесс освоения специальности уже со школьной скамьи, двигаясь в дальнейшем по организационной триаде: школа - вуз - аспирантура.

Подготовка кадров, высококвалифицированные специалисты, качество образования, кадровое обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/147109131

IDR: 147109131 | УДК: 331.108(470.12)

Текст научной статьи Актуальные проблемы кадрового обеспечения инновационной экономики

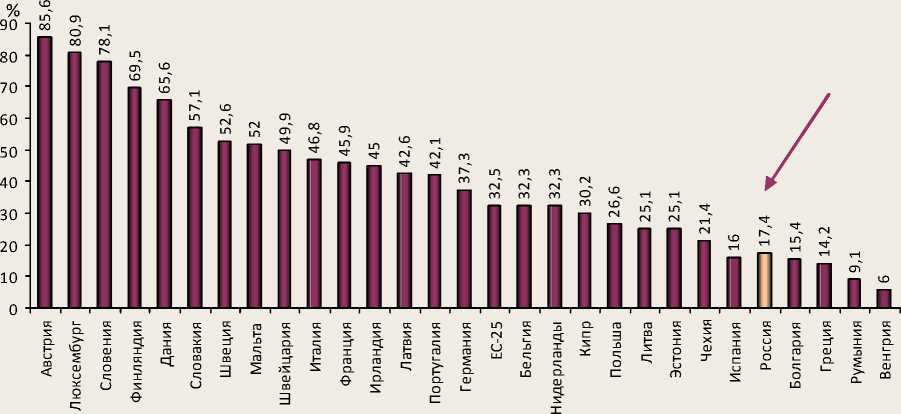

Источник: Здесь и ниже – данные Евростата , тема Lifelong learning) и Института статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ. Данные по европейским странам – за 2005 г., по России – 2006 г. (на рисунке 3 данные по Норвегии и Великобритании отсутствуют).

Рисунок 3. Участие в самообразовании в течение последних 12 месяцев (в % от числа опрошенных в возрасте 25 – 64 лет)

Важным механизмом поддержания высокого уровня квалификационного потенциала страны является инфраструктура повышения квалификации и переподготовки кадров.

По данным опроса Фонда «Общественное мнение», более 60% населения России за последние три года не повышали свою квалификацию (примерно столько же – в Северо-Западном федеральном округе) 7. Это фиксируют и результаты изучения общественного мнения, проводимого ВНКЦ ЦЭМИ РАН в Вологодской области (табл. 4) .

Большинство трудящихся не повышает уровень своего образования и квалификации ни в форме второго высшего образования (65%), ни путем прохождения курсов переподготовки и повышения квалификации (54%).

Но и системность в подготовке и повышении квалификации – это еще не все, что необходимо для развития кадрового потенциала. Глобальная задача – формирование и воспитание адекватной вызовам современности интеллектуальной элиты. А это невозможно без развития у людей творчес-кости, активности, способности противостоять общественной инерции.

Данные мониторинговых исследований по изучению качества трудового потенциала населения Вологодской области показывают, что постоянное занятие творческой, рационализаторской деятельностью характерно только для 8% опрошенных (табл. 5) . Большинство же (51,4%), судя по данным опроса, не обременяет себя творческими занятиями, в 2007 г. доля таких ответов даже увеличилась на 9%. Происходит сокращение доли жителей области,

Таблица 4. Проходили ли Вы курсы повышения квалификации или переподготовки? (в % от числа опрошенных)

|

Суждения |

Всего по области |

Из них : с высшим образованием |

|

Да, менее года назад |

10,5 |

16,1 |

|

Да, менее 2 лет назад |

10,1 |

13,7 |

|

Да, менее 5 лет назад |

10,3 |

17,4 |

|

Нет, не проходил(а) |

61,9 |

49,5 |

|

Другое |

3,3 |

1,6 |

|

Источник: данные мониторинга общественного мнения в Вологодской области, 2004 г. (№=1500). |

||

Таблица 5. Динамика распределения ответов на вопрос: «В какой мере для Вас в настоящее время характерно занятие творческой (рационализаторской, изобретательской) деятельностью?», %

|

Вариант ответа |

Год опроса |

||||||||

|

1997 |

1999 |

2000 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

Постоянно что-нибудь изобретаю, пишу, сочиняю и т. д. – это стиль моей жизни |

6,0 |

6,7 |

7,1 |

7,8 |

9,6 |

9,1 |

8,5 |

9,7 |

7,5 |

|

Придумываю, изобретаю и т. д., когда передо мной возникает практическая необходимость что-нибудь сделать, а как - неизвестно, нет готовых решений |

32,9 |

25,0 |

22,9 |

24,6 |

21,9 |

20,7 |

25,6 |

20,7 |

19,7 |

|

Придумываю, изобретаю, сочиняю и т. д., когда получаю соответствующее задание от начальства |

22,9 |

19,8 |

23,4 |

24,1 |

25,7 |

24,5 |

28,9 |

27,0 |

21,4 |

|

Никогда ничего не предпринимаю, делаю то, чему меня научили раньше, или что подсказывают другие, о чем могу прочитать в книгах, справочниках и т. д. |

38,1 |

47,3 |

46,6 |

43,3 |

42,4 |

45,0 |

36,9 |

42,6 |

51,4 |

Источник: данные мониторинга общественного мнения в Вологодской области, 2007 г. (№=1500).

Таблица 6. Численность исследователей с ученой степенью

Важнейшим показателем, характеризующим процесс кадрового обеспечения инновационной экономики, является, несомненно, сфера исследований и разработок. Как видно из данных таблицы 6 , в Вологодской области, по регионам СЗФО и стране в целом в 2000 – 2006 гг. продолжался процесс сокращения численности исследователей с ученой степенью. В расчете на 100 000 населения их количество в исследовательских организациях Вологодской области составляло всего 5 человек – значительно меньше, чем в среднем по России и СЗФО. Более того, по отношению к персоналу, занятому в области исследований и разработок, остепененных работников было только 11,4%.

Таким образом, в подготовке кадров для инновационной экономики наиболее актуальными проблемами являются:

– низкий общий уровень качества образования и способности оперирования знаниями;

– отсутствие преемственности между уровнями образования;

– низкая доля занятых в секторе науки и инноваций, той среде, где формируется критическая масса для экономического роста экономики.

Что нужно делать, чтобы изменить это положение?

Ключевая задача, на наш взгляд, состоит в том, чтобы от современной практики ставки на количественные показатели роста студенческого контингента перейти к механизму селекционного отбора талантливой молодежи. Экономическая рациональность диктует необходимость создания такой образовательной системы, в которой учащийся был бы включен в процесс освоения специальности уже со школьной скамьи, двигаясь в дальнейшем по организационной триаде: школа – вуз – аспирантура. На первый план, следовательно, выходят не вопросы количественных показателей профессионального образования, а вопросы использования знаний, повышения качества образования и его роли в развитии страны.

В настоящее время в стране идет широкий поиск эффективных методов и механизмов реализации этой задачи. Одним из примеров системной постановки вопроса по подготовке высококвалифицированных кадров и его решения является создание научно-образовательных центров.

Примером такой структуры может служить Научно-образовательный центр экономики и информационных технологий при Вологодском научно-координационном центре ЦЭМИ РАН. Он образован в 2003 году на договорной основе с ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

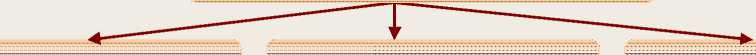

Рисунок 4. Схема Научно-образовательного центра ВНКЦ ЦЭМИ РАН

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КУРСЫ В ШКОЛАХ

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ В ВУЗАХ

АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

........................

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

ПРОБЛЕМНЫЕ ЦЕНТРЫ (ТЕХНОПАРКИ)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

инженерно-экономический университет» (филиал в г. Вологде). Организационная схема НОЦ представлена на рисунке 4 .

Как видно из схемы, Научно-образовательный центр представляет собой интегрированную структуру, целью которой является обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям науки и технологий, базирующихся на новейших научных знаниях.

К основным задачам НОЦ, служащим для достижения поставленной цели, относятся:

•выявление тенденций, проблем, определение путей и форм государственного управления инновационным развитием региональной экономики;

•обеспечение опережающей подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, в том числе высшей квалификации, по приоритетным и перспективным направлениям науки и технологий;

•повышение эффективности научных исследований путем объединения усилий и ресурсов вузов и академического центра региона;

•проведение научных конкурсов, школ и конференций для студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников вузов и научной организации;

•создание условий для выявления и развития способностей талантливой молодежи региона и формирования всесторонне развитой личности, обладающей чертами культурного, социально активного, мобильного человека;

•создание условий для развития инновационного малого бизнеса в сфере практического применения научных исследований.

В НОЦ решаются задачи качества образования в тесной взаимосвязи с практической деятельностью: все звенья образовательной цепочки НОЦ объединяет исследовательская деятельность (раннее включение школьника, а затем студента в условия научного поиска), экскурсии и практика на предприятиях и учреждениях, начиная с первого курса. Создаваемая в таком учреждении творческая среда обеспечивает благоприятные условия для профессионального становления, содействия личностному развитию, формированию объектно-ориентированных компетенций.

Реализация основной цели НОЦ происходит на базе современных теоретикометодологических подходов, основными из которых являются непрерывное образование (обучение на протяжении всей жизни), связь теории с практикой (знания, полученные в НОЦ, применяются его носителями в конкретных научных исследованиях, результаты исследований научных сотрудников используются в преподавании специальных дисциплин и т. д.), преемственность образовательных программ и др. В результате обобщения современных концептуальных подходов к обеспечению эффективности образовательного процесса применяются следующие компоненты его сопровождения: учебно-методическое, научно-организационное и психологическое. Каждый из этих компонентов является средством получения информации, необходимой для корректировки образовательного процесса.

Особенностью образовательного процесса в Научно-образовательном центре является использование разноплановых методик, активных форм и методов обучения по принципу: знания (углубленное изучение основ экономики), умение применять знания (участие в конкурсах научно-исследовательских работ), навыки защиты результатов исследований (обучение ораторскому мастерству, выступления на школьных конференциях, подготовка презентаций, участие в заседаниях дискуссионного клуба, преподавание и т.д.). За время функционирования НОЦ сложилась система, которая способствует становлению у молодых людей нового мировоззренческого состояния, обогащенного фундаментальными знаниями и навыками их практического применения.

В настоящее время в школьной подсистеме НОЦ занимается, начиная с пятого класса, 360 школьников, функционируют 13 классов с конкурсным приемом. Численность студентов, обучающихся в рамках НОЦ, составляет более 700 человек (студенты специальности «Национальная экономика» экономического факультета ВоГТУ и студенты филиала СПбГИЭУ в г. Вологде). Научными сотрудниками ВНКЦ осуществляется руководство курсовыми работами студентов. Студенты являются активными участниками конкурсов научно-исследовательских работ, проводимых ВНКЦ.

На наш взгляд, аналогичные научнообразовательные центры можно было бы иметь при каждом из университетов, которые функционируют в области, по перспективным направлениям подготовки специалистов высокой квалификации под современные требования хозяйствующих субъектов и органов управления. Непрерывную цепочку образования могла бы за- вершать учеба в специальной структуре, готовящей специалистов для органов государственного и муниципального управления, корпораций, инновационных предприятий. В мировой практике это называется бизнес-образованием 8.

Один из примеров такой системы на Вологодчине – Корпоративный университет «Северсталь». С опорой на его опыт в городе Вологде создается собственный корпоративный университет с функциями образовательного учреждения нового типа. Важнейшее условие успешности реализации этого проекта – привлечение к участию в учебном процессе лучших преподавателей региона (докторов и кандидатов наук), а также ведущих специалистов предприятий и организаций, имеющих большой практический опыт и четкое представление о составе компетенций, необходимых успешному руководителю. В формировании и реализации образовательных программ активную роль должны будут играть сами заказчики.

Расширение таких интеграционных структур, как научно-образовательный центр или корпоративный университет, позволит быстрее перейти к эффективной системе подготовки специалистов новой формации; организовать полноценное коммерческое и некоммерческое партнерство в системе «власть – наука – бизнес».