Актуальные вопросы врачебного контроля и прогноза рисков развития коронарной патологии у квалифицированных спортсменов

Автор: Гавриш Илья Вячеславович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 7 (140), 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучены параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 315 клинически здоровых квалифицированных спортсменов в возрасте 19,68 ± 0,74 лет, из которых юношей 180 (57 %) и 135 девушек (43 %), разделенных в зависимости от оценки показателя Health и результата фармакологической ингаляционной пробы с селективным β 2-агонистом короткого действия. Выявлены клинические и функциональные взаимосвязи у пациентов кардиологического профиля, что позволяет считать обнаруженные изменения параметров ВСР маркерами-предвестниками коронарной патологии у квалифицированных спортсменов.

Вариабельность сердечного ритма, квалифицированные спортсмены, маркеры-предвестники коронарной патологии, фармакологическая бронходилятационная проба

Короткий адрес: https://sciup.org/147152679

IDR: 147152679 | УДК: 612

Текст научной статьи Актуальные вопросы врачебного контроля и прогноза рисков развития коронарной патологии у квалифицированных спортсменов

Сравнительная динамика параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) у здоровых и пациентов кардиологического профиля позволяет оценить функциональное состояние спортсменов, прогнозировать у них повышенный риск развития сердечно-сосудистой патологии [3]. С.А. Болдуева и др. [2], проведя спектральный анализ ВСР в 5-минутных записях у 220 пациентов на 10-14 сутки острым инфарктом миокарда (ОИМ), обнаружили, что группа пациентов с летальным исходом характеризуется достоверно меньшей общей ВСР с преобладанием симпатических влияний на регуляцию сердечного ритма при редуцированном парасимпатическом и гуморально-метаболическом влиянии.

М. Hadase et al. [8] предположили, что основным маркером неблагоприятного исхода при сердечной недостаточности является мощность волн VLF, что, возможно, отражает переход регуляции сердечного ритма на более филогенетически древний низший гуморально-метаболический уровень.

F. Weber et al. [11], обследовав 422 пациентов со стабильной стенокардией по программе Total Ischemic Burden Bisoprolol Study, выявили повышение показателей SDNN, SDANN, RMSSD ВСР, ассоциирующихся с улучшением прогноза выживания.

F.E. Dewey e t al. [5], изучив параметры ВСР при физической нагрузке у 1335 человек в возрасте до 58 лет, наблюдаемых в течение 5 лет, указывают, что маркеры-предшественники кардиоваскулярной патологии ассоциируются с повышением RMSSD и HF (в абсолютных цифрах и в процентах по отношению ко всему спектру) при одновременном снижении спектральной доли LF волн и соотношения HF/LF.

Не существует единого мнения о причине снижения ВСР, характере изменений в волновом спектре при снижении общей вариабельности ритма и наиболее информативных методах и сроках регистрации показателей ВСР, их приемлемости для краткосрочного прогноза у квалифицированных спортсменов. Допустимо ли экстраполировать сведения о прогностической ценности снижения ВСР у больных с коронарной патологией на состояние кумулятивного утомления и перенапряжения у квалифицированных спортсменов?

Снижение ВСР является общепризнанным маркером неблагоприятного исхода ОИМ. M.S. Bosner et al. [4], сопоставившие параметры ВСР, желудочковой дисфункции и поздними потенциалами левого желудочка, выявили, что прогностическая значимость ВСР превышает таковую для поздних потенциалов и сопоставима с выявлением желудочковой дисфункции. Увеличение количества Р-адренорецепторов в ишемизированном или подвергавшемуся хронической гипоксии миокарде может указывать на компенсаторное повышение чувствительности кардиомиоцитов к адреналину. Недостаточная симпатоадреналовая активность или сниженная чувствительность р2-адренорецеп-торов ведет к изменению характера получаемых характеристик собственно ритма сердца, выражающееся в снижение общей вариабельности до 15 мс с преобладанием в спектрограмме волн очень низкой частоты, при наличии сохраненного, но сниженного удельного веса волн высокой частоты и резко редуцированного количества низкочастотных волн; в ритмограммах - снижение уровня общей вариабельности всех волн сердечного ритма на фоне сохраненной общей структуры сердечного ритма с эпизодами угнетения общей ВСР до 5-6 мс. При этом собственно пейсмеркер-ная активность синусового узла - косвенный, по-видимому, признак изменяющейся ВСР. Необходимо рассмотреть именно параметры магнитуды миокарда, находящегося в состоянии гипоксии с помощью кардиомагнитографии, только тогда мы сможем полноценно объяснить процессы летальности по причине внезапной кардиальной смерти у спортсменов.

К маркерам внезапной сердечной смерти относят дисфункцию левого желудочка в сочетании со снижением показателей ВСР во временном анализе и дисперсией QT > 80 мс. У пациентов, страдающих ОИМ с характерным подъемом сегмента ST, обнаружили снижение SDNN в сочетании с нарастающей дисперсией QT, которые были отнесены к негативным прогностическим факторам.

L. Forslund e t al. [7] в течение 40 месяцев изучали автономную дисфункцию регуляции сердечного ритма у 641 пациента (449 мужчин) со стабильной стенокардией. Летальный исход от кардиоваскулярных причин ассоциировался со снижением значений TP, HF, LF и VLF. Характер терапии влиял на показатели мощности HF и LF, но не влиял на прогноз.

D.J. Ewing e t al. [6] изучили изменчивость интервалов RR в 150-250 комплексах у пациентов с сахарным диабетом в сравнении со здоровой контрольной группой и обнаружили у больных низкую изменчивость интервалов RR, сравнимую с таковой у пациентов с денервированным сердцем. Значительное снижение рефлекторных и гуморальных влияний на регуляцию ритма, описанных, как «эвинговский синдром», связали с риском внезапной смерти.

Изменение ВСР при сердечной и экстракар-диальной патологии показано многими авторами, однако, морфологические основы этих изменений остаются неясными. Неизвестно, какие именно морфологические изменения рецепторного аппарата сердца, пейсмекеров проводящей системы и собственно сократительного миокарда лежат в основе изменений ВСР, в том числе и значительного и тяжелого снижения общей ВСР. Продолжа ет изучаться прогностическая значимость функциональных маркеров-предвестников - параметров ЭКГ и ВСР в диагностике сердечно-сосудистой патологии — дистрофии и гипертрофии миокарда, острой и хронической коронарной патологии, внезапной смерти у спортсменов [3].

Выбор маркеров-предвестников должен базироваться на способности организма как системы к ауторегуляции и поддержанию гомеостаза. Учитывая центральное положение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем в иерархии организма и доступность последней для исследования, стало очевидно, что признаки сохранности ауторегуляции целостного организма необходимо искать на стыке вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистого звена с изучением сигналов обратной биологической связи кардиореспиратор-ной системы.

В этой связи встает актуальная проблема врачебно-спортивного отбора и восстановления квалифицированных спортсменов, имеющих функциональные маркеры предшествующие коронарной патологии, при полном отсутствии клинических жалоб, до появления признаков электрокардиографических изменений гипоксического и дистрофического характера в систоле сердца.

Цель исследования: оценить прогностическую значимость некоторых функциональных маркеров-предвестников спортивного сердца для усовершенствования методов врачебно-спортивного контроля и профилактики коронарной патологии у квалифицированных спортсменов.

Материал и методы исследования. Обследовано 315 спортсменов категории кандидата или мастера спорта в возрасте 19,68 ± 0,74 лет, из которых юношей 180 (57,0 %) и 135 девушек (43,0 %). В контрольной группе студенты вузов и колледжей аналогичного возраста с физической нагрузкой в объеме учебного плана (п = 52). Клиническое обследование заключалось в сборе жалоб, анамнеза жизни и спортивного анамнеза, данных ежегодной диспансеризации, объективного осмотра и физикального обследования. Функциональное обследование включало: ЭКГ, параметры ВСР, среди которых вторичные показатели вариационной пульсометрии, абсолютные частотные характеристики спектра вариабельности (HF, LF, VLF, LF/HF, Total Power (ТР) (тс2/Гц)); интегральные показатели, позволяющие оценить уровень адаптации к физическим нагрузкам (А), состояние тренированности организма (В), уровень энергетического обеспечения (С), психоэмоциональное состояние (D), индекс здоровья (Health), полученные с помощью лицензированного аппарата «Омега-Спорт» (НИЛ «Динамика», СПб.). Всем спортсменам после исследования ВСР проведена спирография (КСП - 1, Ростов-на-Дону) в условиях фармакологической ингаляционной пробы с селективным агонистом р2-адренорецепторов короткого действия с целью выявления неспецифических тен-

Проблемы здравоохранения

денций кардиореспираторной системы. Статистическая обработка данных производилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (с оценкой достоверности р < 0,05).

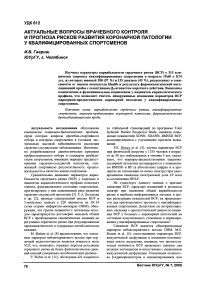

Результаты исследования и их обсуждение. Как следует из представленных в таблице результатов проведенного исследования, в 1 группе объединены 69 спортсменов (22,0 %), показавших отличное функциональное состояние на 5 баллов ния (ФВД) на 15,0 % (р < 0,05) по сравнению с исходным, не отличающимися от возрастной нормы. Следовательно, утомление у спортсменов без признаков ЭКГ патологии, возможно, связано с увеличением численности бронхиальных рецепторов и тропности к воздействиям симпатоадреналовой системы. Кумулятивное утомление может приводить к изменению рецепторного баланса в миокарде на фоне появления дистрофических из-

Показатели вариабельности сердечного ритма в группах спортсменов в зависимости от оценки функционального состояния по индексу Health (М ± т)

|

Показатели |

Группа 1 п = 69 |

Группа 2 п=100 |

Группа 3 п = 51 |

Группа 4 п = 57 |

Группа 5 п = 38 |

|

ВПР |

0,43 ± 0,01* |

0,36 ±0,01** |

0,30 ±0,02* |

0,26 ±0,01** |

0,23 ± 0,01 |

|

ИН |

27,52 ± 1,75* |

52,10 ±4,48** |

86,41 ± 6,53* |

157,43 ± 4,63 |

183,51 ±5,14 |

|

SDNN |

90,69 ± 4,25* |

63,96 ± 1,67** |

48,54 ±0,31* |

37,73 ± 0,26** |

33,74 ± 0,72 |

|

LF |

3087,58 ± 822,40*** |

1430,29 ± 379,78 |

1038,78 ± 193,43 |

554,00 ± 79,25 |

454,83 ± 101,46 |

|

HF |

1173,56 ±692,86 |

697,79 ±462,97 |

524,92 ±259,16 |

272,28 ±81,85 |

285,67 ± 104,13 |

|

LF/HF |

2,65 ± 1,84 |

2,31 ± 1,42 |

2,16 ±1,36 |

2,04 ±1,53 |

1,28 ± 0,61 |

|

VLF |

2194,68 ± 164,83 |

1270,80 ±121,57 |

746,76 ±91,03*** |

526,85 ± 25,01 |

343,29 ± 52,19 |

|

ТР |

7755,34 ± 637,34* |

3892,70 ± 167,45 |

2110,41 ±35,62* |

1339,93 ±31,29 |

1083,77 ± 49,55 |

|

Health |

92,51 ±1,11* |

79,65 ± 1,43** |

65,76 ± 1,14* |

50,54 ± 0,59* |

45,09 ± 0,03 |

Примечание: * - статистически значимые различия между 1 и 2, 3, 4, 5 группами р < 0,05; ** - статистически значимые различия между 2 и 4, 5 группами р < 0,05; *** - статистически значимые различия между 1 и 4, 5 группами р < 0,05; # - статистически значимые различия между 3 и 4, 5 группами р < 0,05; * - статистически значимые различия между 4 и 5 группами р < 0,05; w - статистически значимые различия между 1 и 3,4, 5 группами р < 0,05.

по индексу Health, во 2 и 3 группе - 100 и 51 человек (31,7 и 16,2 %) в хорошем функциональном состоянии на 5-4 и 4 балла соответственно. Удовлетворительное функциональное состояние, оцененное на 4-3 и 3 балла, диагностировано у 57 и 38 спортсменов (18,1 и 12,0 %), объединенных в 4 и 5 группу соответственно.

Наивысшее функциональное состояние здоровых спортсменов 1-й и 2-й группы ассоциируется с мощностью ТР 7755,34 ± 637,34 и 3892,70 ± ± 167,45 тс2/Гц (р < 0,05), достоверным преобладанием ваготонин по индексу LF/HF (р < 0,05), максимально низким ИН при максимально высоком значении SDNN 90,69 ± 4,25 и 63,96 ± 1,67 соответственно (р < 0,05). У 38 обследованных нами спортсменов 5 группы, показавших функциональное состояние на 3 балла, выявлена повышенная чувствительность средних и мелких бронхов на воздействие ингаляции 200 мкг сальбутамола, выражающаяся в увеличении обьёмно-скоростных показателей функции внешнего дыха- менений. В нашем исследовании интерпретация таких результатов возможна только после повторного ЭКГ и спирографического исследования тех же групп спортсменов спустя год.

Возможно, нами обнаружен один из путей реализации кумулятивного утомления у здоровых лиц, что в свою очередь согласуется с данными обследования лиц с ишемической болезнью сердца.

Исследования японских ученых Т. Matsunaga et al. [10] на 149 человек показали, что генетический полиморфизм p-адренорецепторов ассоциирован с различной структурой спектра ВСР (различные аллели 02-адренорецепторов связаны с различной мощностью HF и LF колебаний и соответственно с различным отношением LF/HF. Получены данные, свидетельствующие о необратимых изменениях в организме пациента как при первичном, так и при вторичном поражении миокарда.

Функциональная гипоксия при нарушении тренировочного режима изменяет количество ад- ренотропных элементов для компенсации потери энергетической экономизации механизмов адаптации к физической нагрузке высокой интенсивности. Можно говорить о компоненте синдрома полиор-ганной недостаточности, практически полной потерей способности кардиомиоцитов синусового узла сердца к реакции на нормальные симпатические и парасимпатические раздражители, с преимущественной регуляцией сердечного ритма по гуморально-метаболическому контуру регуляции, более филогенетически древнему, но менее эффективному.

Резюмируя научные наблюдения по значимости повышения у пациентов с сердечной недостаточностью HF волн на фоне угнетения общего спектра ТР и при тенденции к VLF регуляции, можно предполагать формирование порогового механизма адаптации.

Список литературы Актуальные вопросы врачебного контроля и прогноза рисков развития коронарной патологии у квалифицированных спортсменов

- Баевский, P.M. Научно-теоретические основы использования анализа вариабельности сердечного ритма для оценки степени напряжения регуляторных систем организма/P.M. Баевский//Материалы междунар. симпозиума «Компьютерная электрокардиография на рубеже столетий». -М., 1999. -116 с.

- Болдуева, С.А. Психологические особенности и вариабельность сердечного ритма у внезапно умерших и выживших больных инфарктом миокарда/С. А. Болдуева, О.В. Трофимова, B.C. Жук//Терапевтический архив. -2006. -№12.-С. 35-39.

- Эйдукайтис, А. Изменение нелинейных характеристик вариабельности сердечного ритма под влиянием физической нагрузки на функцию сердечнососудистой системы здоровых и больных ишемической болезнью сердца/А. Эдукайтис, Г. Варонецкас, Д. Жемайтите//Физиология человека -2006. -Т. 32, № 3. -С. 5-12.

- Bosner, M.S. Heart rate variability: a measure of cardiac autonomic tone/M.S. Bosner, R.E. Kleiger//Heart Rate Variability/ed. by M. Malik, A.J. Camm. -New York: Future Publishing Company, Inc., 1995. -P. 331-340.

- Novel predictor of prognosis from exercise stress testing: heart rate variability response to the exercise treadmill test/F.E. Dewey, J.V. Freeman, G. Engel et al.//Am. Heart J. -2007. -V. 153, № 2. -P. 281-288.

- Ewing, D.J. Irregularities of R-R interval cycle length during 24 hour ECG tape recording. A new method for assessing cardiac parasympathetic activity/D.J. Ewing, J.M. Neilson, P. Travis//Scott Med J. -1984. -V. 29, № 1. -P. 30-31.

- Prognostic implications of autonomic function assessed by analyses of catecholamine's and heart rate variability instable angina pectoris/L. Forslund, I. Bjorkander, M. Ericson et al.//Heart. -2002. -V. 87, № 5. -P. 415-422.

- Very low frequency power of heart rate variability is a powerful predictor of clinical prognosis in patients with congestive heart failure/M. Hadase, A. Azuma, K. Zen et al.//Circ J. -2004. -V. 68, №4.-P. 343-347.

- Malik, M. Heart rate variability and clinical cardiology/M. Malik, K. Hnatkova, A.J. Camm//Heart rate variability/ed. by M. Malik, A.J. Camm. -New York: Future Publishing Company, Inc., 1995. -P. 393-405.

- Association of beta-adrenoceptor polymorphisms with cardiac autonomic modulation in Japanese males/T. Matsunaga, K. Yasuda, T. Adachi et al.//Am. Heart J. -2007. -V. 154, № 4. -P. 759-766.

- Weber, F. Heart rate variability and ischemia in patients with coronary heart disease and stable angina pectoris; influence of drug therapy and prognostic value. TIBBS Investigators Group. Total Ischemic Burden Bisoprolol Study/F. Weber, H. Schneider et al.//Eur. Heart J. -1999. -V. 20, №1.-P. 38-50.