Алгоритм лучевой диагностики очаговых изменений скелета у пациентов с верифицированным злокачественным новообразованием

Автор: Сергеев Н.И., Котляров П.М., Солодкий В.А.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Лучевая диагностика

Статья в выпуске: 2 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является создание универсального алгоритма диагностики очаговых образований костных структур у больных с верифицированным злокачественным новообразованием. Проанализированы данные 80 больных с очаговыми изменениями в костях количеством 265 и минимальным размером очага 1 см. Методами обследования являлись мультипараметрическая магнитно-резонансная томография, выполненная с 86 применением модифицированного протокола сканирования, однофотонно-эмиссионная компьютерная томография, совмещённая с компьютерной томографией. Исследования проводились перед началом химио-лучевого лечения, через 1 месяц после начала терапии, далее через каждые 3 месяца сроком не менее 1 года. На основании анализа и статической обработки определены референсные значения и диагностическая информативность каждого метода. Сформулированы показания и противопоказания в зависимости от характера и локализации метастатического поражения. Предложенный алгоритм обследования может применяться в лечебных учреждениях онкологического и общего профиля, оснащенных необходимым оборудованием. Данный подход позволяет сэкономить ресурсы ЛПУ, повысить точность ранней диагностики костных метастазов за счет более эффективного использования имеющихся методов обследования.

Онкология, метастазы в кости, лучевая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/149132100

IDR: 149132100

Текст научной статьи Алгоритм лучевой диагностики очаговых изменений скелета у пациентов с верифицированным злокачественным новообразованием

Список сокращений

МРТ – магнитно-резонансная томография мпМРТ – мультипараметрическая магнитно-резонансная томография

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография

ОСГ – остеосцинтиграфия

ОФЭКТ/КТ – однофотонно-эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией

Т1ВИ, Т2ВИ, STIR – основные импульсные последовательности, используемые при магнитно-резонансной томографии

ДКУ – динамическое контрастное усиление

ДВИ – диффузионно-взвешенные изображения

ИКД – измеряемый коэффициент диффузии

РФП – радиофармпрепарат

КДН – коэффициент дифференцированного накопления

Введение

Стремительное развитие медицинских технологий обусловливает совершенствование и модернизацию известных методов диагностической визуализации, появление новых. Так, перспективным направлением является развитие гибридных диагностических технологий, которые сочетают в себе данные о функциональном состоянии органов и тканей с привязкой к анатомическим изображениям [5]. В результате формируются большие блоки диагностических данных, что затрудняет их интерпретацию и применение на практике врачами клинических специальностей. Это обусловливает необходимость создания четких и универсальных алгоритмов обследования, объективно учитывающих диагностические возможности методов, их слабые и сильные стороны [11]. В равной степени это относится и к оценке результатов проводимого комбинированного или комплексного лечения онкологических больных с изменениями в костях, т. к. позволяет объективно оценить эффект и избежать проведения необоснованных или дублирующих исследований [7, 14]. Актуальность проблемы объясняется тем, что ранняя и точная диагностика костных изменений у пациентов с предполагаемым или верифицированным злокачественным новообразованием позволяет выработать оптимальную лечебную тактику, значительно повышая эффективность и результаты специализированного лечения [8, 13].

Цель исследования. Разработать универсальный алгоритм применения современных методов медицинской визуализации для достоверного определения характера костного поражения у пациентов с верифицированным злокачественным новообразованием.

Материалы и методы

В работу включены результаты обследования 80 больных с очаговым поражением скелета, с морфологически верифицированным первичным злокачественным новообразованием различной степенью дифференцировки, из которых рак молочной железы определялся у 36 больных, рак предстательной железы – у 21, рак легкого – у 12, рак почки – у 11.

Период наблюдения не менее 12 месяцев, в течение которого проводились субъективная и объективная оценки эффекта от консервативной терапии, позволил достоверно подтвердить характер наблюдаемых костных изменений у исследуемой группы больных. В результате наличие метастатического поражения было установлено у 64 больных, из которых у 17 больных определялись также и разноплановые неспецифические изменения. У 16 больных метастатическое поражение костно-суставной системы подтверждено не было.

Ввиду множественности поражения, в работе анализировались несколько очаговых изменений или очагов наблюдения (ОН) у каждого больного. Таким образом, общее количество (ОН) составило 265, из которых метастатические изменения составляли 219, а неметастатические – 46 ОН. Неспецифические изменения были представлены дегенеративно-дистрофическими изменениями (14 больных), посттравматическими изменениями (10 больных), гемангиомами (9 больных).

Всем больным выполнялась магнитно-резонансная томография на 1,5 Т аппарате, с использованием диффузионно-взвешенных изображений и модифицированного протокола «РНЦРР» (с) динамического контрастного усиления с введением 15-20 мл парамагнетика с помощью двух-колбового автоматического шприца. Проведение однофотонноэмиссионной компьютерной томографии подразумевает обязательное выполнение на первом этапе стандартной 2-х мерной остеосцтинграфии с использованием моно- и дифосфатов Тс-99м активностью 370-600 МБк. После этого, всем пациентам проводилась однофотонно-эмиссионная компьютерная томография, с выполнением компьютерной томографии на зону интереса.

Результаты

На основании сочетанного анализа данных обследования 64 больных (219 ОН), остеолитический тип с наличием деструктивных изменений определялся в 136 очагах наблюдения, остеобластический тип в 27 наблюдениях, а смешанный характер поражения в 56.

На основании полученных данных был произведен расчет диагностической информативности методов, полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели операционных характеристик изучаемых методов исследования в оценке очаговых изменений костей

|

Чувствительность |

Специфичность |

Точность |

|

|

МРТ |

96,3% (211/219) |

97,8% (45/46) |

97,05% |

|

МСКТ |

92,2% (202/219) |

71,7% (33/46) |

81,95% |

|

ОСГ |

97,2% (213/219) |

63% (29/46) |

80,1% |

|

ОФЭКТ/КТ |

98,6% (216/219) |

84,8% (39/46) |

91,7% |

С учетом проведенного анализа причин ложно-положительных и ложноотрицательных результатов 80 больных с 265 изменениями в костях был сделан вывод о различной диагностической информативности методов в зависимости от характера и локализации поражения. На основании этого предложен алгоритм дифференцированного подхода к использованию лучевых методов при диагностике очаговых образований костных структур, в зависимости от характера течения патологического процесса. Были сформулированы основные показания к проведению исследований, которые могут быть представлены в следующем виде.

-

I. Мультипараметрическая МРТ наиболее эффективна:

-

1. При инфильтративно-диффузном поражении костного мозга, что обусловлено наилучшей визуализацией жидкость-содержащих объектов. При наличии межтрабекулярной инфильтрации без выраженного разрушения костных трабекул и реактивного усиления костного метаболизма МСКТ может давать ложноотрицательные результаты, ввиду перекрытия более высокой плотностью костной ткани менее плотных участков костного мозга.

-

2. При оценке экстраоссальных мягкотканых компонентов, т.к. МРТ обладает наилучшей способностью дифференцировать мягкие ткани, позволяет наиболее точно определить размеры внекостного поражения, оценить местную распространённость неопластического процесса, взаимоотношение с окружающими органами и тканями.

-

3. При остеолитическом и смешанном типе поражения черепа, позвоночного столба, костей таза, конечностей, что определяется наиболее четкой визуализацией на большинстве магнитно-резонансных томографов, не имеющих современных эффективных методик уменьшающих влияние динамической нерезкости на изображениях (например, DWIBS).

-

4. При отсутствии выраженного болевого синдрома (до 7–8/10 баллов), что обусловлено техническим регламентом проведения МР-исследования и необходимостью

соблюдать неподвижное положение больного в течение всего исследования. Данная проблема может быть решена проведением внутривенной премедикации с целью временного купирования болевого синдрома, однако это не всегда возможно по различным причинам.

-

II. Мультиспиральная компьютерная томография наиболее эффективна:

-

1. При предполагаемом остеобластическом или смешанном характере поражения мелких костей грудной клетки, верхнего плечевого пояса, осевого скелета (Микро-КТ). Физические основы метода позволяют хорошо дифференцировать мелкие костные структуры на фоне окружающих мягких тканей. В то же время на фоне системного остеопороза данные компьютерной томографии могут давать ложно-отрицательные результаты мелких остеолитических очагов.

-

2. При выраженном болевом синдроме (более 7–8/10 баллов), что объясняется быстрым временем выполнения КТ-исследования, отсутствием необходимости дополнительной седации пациента.

-

3. Является методом выбора при подозрении на наличие патологических переломов, позволяя достоверно визуализировать внутреннюю структуру кости, которая может быть скрыта выраженным отеком, затрудняющим оценку по данным магнитнорезонансной томографии.

-

4. МСКТ является методом контроля у больных с обширным остеолитическим поражением при проведении вертебропластики с использованием «костного цемента», позволяет наиболее достоверно оценить постоперационные результаты.

-

III. Остеосцинтиграфия наиболее целесообразна:

-

1. При опухолях с преимущественно остеобластическим поражением, что обусловлено физическими принципами метода, основанного на включении меченых фосфатов в метаболизм костной ткани. Таким образом, повышенная активность остеобластов вне зависимости от этиологии приводит к увеличению фиксации радиометки в сравнении с неизменным аналогичным участком, в то время как при остеолитических,

-

2. При безболевом течении метастатического процесса, т.к. позволяет обнаруживать очаги поражения на доклинической стадии на всем протяжении костно-суставной системы.

-

3. При подозрении на локализацию очагов в добавочном скелете (верхние и нижние конечности), т.к. эти локализации попадают в поле обзора других методов только при прицельных исследованиях.

деструктивных процессах с замедленной или не выраженной реакцией активность остеобластов снижена, что может приводить к ложно-отрицательным результатам.

-

IV. ОФЭКТ как метод диагностики оправдана:

-

1. При недостаточности данных планарной остеосцинтиграфии, т.к. за счет большего пространственного разрешения позволяет детализировать картину и более достоверно оценить характер фиксации радиометки.

-

2. При предполагаемой локализации поражения в костях таза, т.к. за счет трехмерной модели изображения позволяет снизить количество ложно-отрицательных результатов, обусловленных перекрытием «засветкой» мочевого пузыря в экскреторную фазу.

Представленные дифференцированные показания применения методов в первичной диагностике очаговых образований скелета позволяют наиболее эффективно определить первоначальное исследование. Так, например, при наличии локального болевого синдрома у пациентов с верифицированным ЗНО, в первую очередь, рекомендуется выполнение прицельной магнитно-резонансной томографии, а не остеосцинтиграфии. Это объясняется тем, что по данным ОСГ возможно получение пограничных значений уровня фиксации радиофармпрепарата, что будет являться недостаточным для достоверной постановки диагноза, и потребует дальнейшего выполнения ОФЭКТ/КТ или мпМРТ. В то же время при отсутствии болевого синдрома четких показаний для проведения прицельной МСКТ или МРТ нет, а выполнение этих методов в режиме «все тело» весьма затратно и не всегда возможно. При этом, безусловно, на практике встречаются наблюдения, когда данных одного любого метода может быть недостаточно – плохое качество изображений по тем или иным причинам, мелкие размеры образований, длительный хронический анамнез со стороны костносуставной системы и др. В подобных ситуациях целесообразно проведение дополнительных диагностических исследований с учетом разработанных критериев эффективности методов.

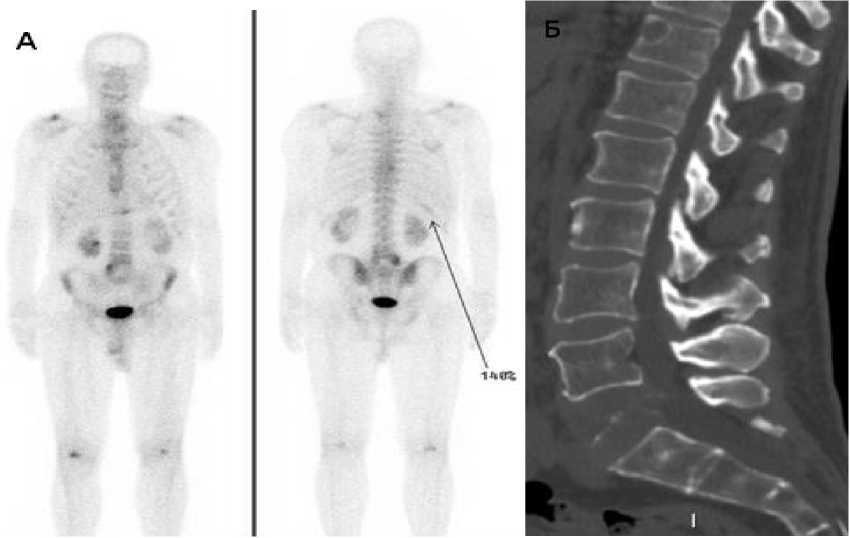

В качестве примера приводим наблюдение пациентки В, 1948 г.р. с диагнозом светлоклеточный рак почки. В связи с выраженным болевым синдром в поясничной области до 7 баллов по 10-бальной шкале больной выполнена остеосцинтиграфии. По данным ОСГ в левых отделах L5 позвонка определяется умеренно повышенный процент фиксации РФП (до 135%), однако достоверно поставить диагноз метастатического поражения представляется затруднительным. Также имеется очаг накопления в теле Th11 до 125%. Для уточнений выявленных изменений пациентке выполнена мультиспиральная компьютерная томография, при которой определяется значимая литическая деструкция тела L5 позвонка в связи с наличием патологического перелома и компрессией прилежащих структур, а также литический очаг в теле Th11 (Рис. 1).

Рисунок 1. Пациентка В., 1948 г.р. с диагнозом светлоклеточный рак почки, метастатическое поражение костей. По данным остеосцинтиграфии (А) в проекции L5 отмечается участок сниженного накопления в центре с повышенной фиксацией РФП в правых отделах (КДН 135%). По данным МСКТ (Б) отмечается полная деструкция L5 с наличием мягкотканого компонента, литический очаг в передних отделах в Th11, также не видимый при ОСГ.

Приведённый клинический пример показывает возможность сокращения алгоритма обследования за счет выполнения компьютерной или магнитно-резонансной томографии в первую очередь на место болевого синдрома. Эти данные позволят выявить причину болевого синдрома и достоверно поставить диагноз «метастатическое поражение костей», после которых дополнительные исследования не требуются.

Обсуждение

Сформулированный подход позволяет максимально эффективно использовать арсенал имеющихся методов обследования в решении вопросов дифференциальной диагностики очаговых изменений скелета. Сокращение количества необоснованных и дублирующих обследований костно-суставной системы при подозрении на метастатическое поражение позволяет сэкономить ресурсы ЛПУ и уменьшить временной интервал в определении тактики лечения.

Список литературы Алгоритм лучевой диагностики очаговых изменений скелета у пациентов с верифицированным злокачественным новообразованием

- Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., Мухортова О.В. и др. Диагностика рецидива рака предстательной железы по данным ПЭТ/КТ С 11С-ХОЛИНОМ у пациентов после радикальной простатэктомии. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2015. T. 60. № 5. С. 50-58.

- Долгушин М.Б., Котельникова Т.М., Пронин И.Н. и др. Исследование всего тела у больных с метастазами в головной мозг: МР-ДВИ, ПЭТ и ОФЭКТ/КТ. Вестник рентгенологии и радиологии. 2009. № 4-6. С. 58-64.

- Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и терапии). Москва, «Медицина». 2000. 425 с.

- Петриев В.М., Тищенко В.К., Красикова Р.Н. 18-F-ФДГ и другие меченые производные глюкозы для использования в радионуклидной диагностике онкологических заболеваний (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 2016. № 4. С. 3-14.

- Сергеев Н.И., Фомин Д.К., Котляров П.М., Солодкий В.А. Сравнительное исследование возможностей ОФЭКТ/КТ и магнитно-резонансной томографии всего тела в диагностике костных метастазов. Вестник РНЦРР. 2015. № 3. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v15/papers/sergeev_v15-3.htm (дата доступа 19.06.2019).

- Сергеев Н.И., Нуднов Н.В. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных поражений позвоночника по данным магнитно-резонансной томографии с использованием болюсного контрастного усиления. Вестник РНЦРР. 2012. № 12-4. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v12/papers/sergeev_v12.htm (дата доступа 19.06.2019).

- Тепляков В.В. Шапошников А.А., Лазукин А.В. Частота востребованности хирургического компонента в комплексном лечении метастатического поражения костей. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи, 2016. № 1. С. 16-28.

- Andronis L., Goranitis I., Bayliss S., Duarte R. Cost-Effectiveness of Treatments for the Management of Bone Metastases: A Systematic Literature Review. Pharmacoeconomics. 2018. V. 36. No. 3. P. 301-322.

- DOI: 10.1007/s40273-017-0595-0

- Evangelista L., Bonavina M.G., Bombardieri E. Clinical results and economic considerations of 68Ga-PSMA and radiolabeled choline in prostate cancer. Nucl Med Biol. 2017. V. 50. P. 47-49.

- Giovacchini G., Giovannini E., Leoncini R., et al. PET and PET/CT with radiolabeled choline in prostate cancer: a critical reappraisal of 20 years of clinical studies. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2017. V. 44. No. 10. P. 1751-1776.

- Grimm L.J., Zhang J, Baker JA, et al. Relationships Between MRI Breast Imaging- Reporting and Data System (BI-RADS) Lexicon Descriptors and Breast Cancer Molecular Subtypes: Internal Enhancement is Associated with Luminal B Subtype. Breast J. 2017. V. 23. No. 5. P. 579-582.

- Lapa P., Marques M., Costa G., Lima J.P. The value of quantitative analysis in 18F-NaF PET/CT. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2017.V. 36. No. 2. P. 78-84.

- Klaff R., Berglund A., Varenhorst E., et al. Clinical characteristics and quality-of-life in patients surviving a decade of prostate cancer with bone metastases. BJU Int. 2015. V. 117. No. 6. P. 904-913.

- DOI: 10.1111/bju.13190

- Tatar Z., Soubrier M., Dillies A.F., et al. Assessment of the risk factors for impending fractures following radiotherapy for long bone metastases using CT scan-based virtual simulation: a retrospective study. Radiat Oncol. 2014. V. 9. P. 227. 10.1186/s13014- 014-0227-1.

- DOI: 10.1186/s13014-014-0227-1