Алгоритм выбора анестезиологического обеспечения при холецистэктомии у пожилых пациентов

Автор: Труханова Инна Георгиевна, Захарова Наталья Олеговна, Балдин Игорь Николаевич

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные исследования, позволяющие на основе анализа состояния вегетативной нервной системы (ВНС) разработать алгоритм выбора периоперационного ведения и метода обезболивания при хирургическом лечении желчекаменной болезни у лиц старше 60 лет. Изучены современные показатели вариабельности сердечного ритма: NN, SpO2, SDNN, НRV, RMSSD, HRV index, AMo, Moda, СИМ, ПАР. При помощи проведенного математического анализа получены математические модели и тренды, позволяющие выявить исходно нарушенное состояние ВНС у пожилых пациентов, особенности реагирования вариабельности сердечного ритма на хирургическую агрессию под общим обезболиванием на основе севофлурана и тотальную внутривенную анестезию и выбрать оптимальный хирургический и анестезиологический подход. Наименьшие изменения у данной группы пациентов наблюдаются при лапароскопической холецистэктомии в условиях анестезии севофлураном.

Анестезия, пожилой пациент, холецистэктомия, вариабельность сердечного ритма

Короткий адрес: https://sciup.org/148102283

IDR: 148102283 | УДК: 616.08.07

Текст научной статьи Алгоритм выбора анестезиологического обеспечения при холецистэктомии у пожилых пациентов

Во многих странах мира с конца 20 столетия отмечается увеличение продолжительности жизни. По данным популяционной статистики, предстоящая продолжительность жизни у женщин должна составлять 85 лет, и у мужчин – 80 лет. Желчнокаменная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний в группе пожилых пациентов. Так, в России примерно четверть населения старше 60 лет и треть – старше 70 имеют камни в желчных путях [1]. При этом более 50% российских пациентов оперируется по поводу острого холецистита и его осложнений в экстренных условиях [2; 3], что влечет за собой у пожилых больных высокие показатели послеоперационной летальности (12-20%) [4; 5]. Во многом это связано еще и с тем, что люди старше 60 лет наиболее подвержены развитию различных осложнений во время оперативного вмешательства и требуют более адекватной периоперационной защиты [4; 5].

Все это явилось основанием для разработки алгоритма выбора анестезиологического обеспечения при холецистэктомии у пожилых пациентов.

Цель исследования: разработать и внедрить в практику алгоритм выбора анестезиологического обеспечения и хирургической тактики при

холецистэктомии у пожилых пациентов на основе показателей вегетативной нервной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании изучены показатели вариабельности сердечного ритма, полученные при анализе ритмограмм, записанных в режиме реального времени у пожилых пациентов во время проведения операций лапаратомической холецистэктомии (ХЭ) и лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) в условиях общей анестезии на основе севофлурана и тотальной внутривенной анестезии (ТВА) на основе тиопентала натрия.

В исследование было включено 195 человек в возрасте 60-93 лет, из них 111-ти выполнена открытая холецистэктомия и 84-м больным – ЛХЭ (67,2% – 131 женщина, 32,8% – 64 мужчины). В общей популяции исследуемых выделены такие группы: Iа – ХЭ под наркозом «севофлуран+фентанил» (42 пациента): Iб – ЛХЭ под наркозом «севофлуран+фентанил» (47 пациентов); IIа – ХЭ под ТВА «тиопнтал натрия+фентанил» (64 пациента); IIб – ЛХЭ под ТВА «тиопентал натрия+фентанил» (42 пациента). По степени анестезиологического риска по классификации ASA 164 пациента (84,1%) соответствовали III-IV классу.

Дополнительно проводили мониторинг жизненноважных функций: неинвазивное АД систолическое (АД сис), АД диастолическое (АД диас), АД среднее (АД ср), число сердечных сокращений (ЧСС) и насыщение артериальной крови кислородом, измеренное методом пульсоксиметрии SpО2 и регистрация ЭКГ осуществлялись при помощи монитора NIHON модель Life Scope P (2008).

Премедикация состояла из наркотического анальгетика (фентанил), м-холинолитика (атропин), и антигистаминного средства (дифениги-драмин или хлорпирамин). Назначение премедикации производилась строго индивидуально (из расчета на массу тела больного) и во многом зависело от состояния и тяжести пациента.

Техника проведения общей анестезии на основе тиопентала натрия заключалась в следующем: тиопентал натрия 3-5 мг/кг, в течение 30 секунд (не более 500 мг), фентанил 2,5-5 мкг/кг. Интубация осуществлялась после внутривенного введения деполяризующих миорелаксантов – суксаметония йодида (1,0-1,5 мг/кг). На этапе поддержания анестезии уровень нейровегетатив-ной блокады обеспечивался введением тиопентала натрия 1-2 мг/кг в час, фентанила 4-6 мкг/кг в час, а поддержание миоплегии осуществлялось дробным введением пипекурония бромида 10-20 мкг/кг. ИВЛ при этом осуществлялась аппаратом «РО-9Н» (Россия, 2007).

Анестезиологическое обеспечение на основе севофлурана проводилось по следующей методике: после проведения премедикации индукция севофлураном, с использованием максимальной концентрации препарата (8 об%) с первым вдохом, без предварительного заполнения дыхательного контура. После отключения сознания дальнейшее насыщение севофлураном проводили введением фентанила 1-2 мг/кг, с последующей интубацией после введения миорелаксанта рокурония бромида 0,5-1 мг/кг, далее анестезию проводили постоянным поддержанием севофлурана (0,9-1,2 МАК) и дробным введением фентанила 2,5-5 мкг/кг, тотальная миоплегия рокуронием бромида 0,15мг/кг. ИВЛ аппаратом Drager Fabius GS (Германия, 2008) с интегрированным анализатором газового состава вдыхаемой/выдыхаемой смеси.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) осуществлялась при помощи пульсоксиметра ЭЛОКС-01 (Россия, 2005) и компьютерной программы «ELOGRAPH».

Для обработки полученных данных ВСР использовали временный анализ, частотный и автокорреляционный анализы. Анализ ВСР во временной области производился и статистическими и геометрическими методами с логарифмическим моделированием при помощи прикладной программы SPSS Statistica 10.0.

Проведен анализ 7200 количественных показателей и в динамике исследованы: NN, SpO2, СИМ, ПАР, SDNN, НRV, RMSSD, HRV index, AMo, Moda.

Расшифровка изученных показателей:

NN – ряд нормальных интервалов с исключением экстрасистол;

SpO2 – сатурация;

Moda – мода распределения длительностей NN-интервалов, наиболее часто встречаемое значение длительности среди NN-интервалов в анализируемой выборке;

АМо , ед , (%) – амплитуда моды, число (доля) NN-интервалов в анализируемой выборке, соответствующая значению моды;

SDNN – (Standart deviation of all NN intervals), мс – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов (отражает суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения);

НRV – частота сердечных сокращений, вычисленная по среднему значению NN-интервалов в анализируемой выборке и отражает адаптационные реакции организма;

RMSSD – (The square root of the mean of the sum of the squares of differences between adjacent NN inte rvals), мс – квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов, отражающий активность парасимпатического звена вегетативной регуляции;

HRV index – отношение общего числа NN-интервалов к количеству интервалов с наиболее часто встречающейся длительностью (амплитуда моды);

СИМ – значение индекса ВСР вычисляемого по формуле:

СИМ = 4 * АМо / N20% , где N20% ,ед. – число интервалов группирования гистограммы, содержащих количество NN-интервалов, превышающих уровень 20% от значения АМо;

ПАР – значение индекса ВСР, характеризующего степень отклонения распределения NN-интервалов от нормального закона распределения. Чем больше отклонений от нормального распределения, характеризующегося плавным убыванием количества NN-интервалов влево и вправо относительно моды, тем больше значение ПАР.

ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

У пожилого пациента имеется исходное изменение и напряжение систем адаптации, к одной из которых относится вегетативная нервная система. Во многом это связано не столько с возрастными изменениями, сколько с полиморбидной патологией, включающей 4-5 серьезных хронических заболеваний, среди которых лидирующее положение занимают ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и хронические заболевания почек, требующие постоянного приема 3-6 лекарственных препаратов. Хирургическое вмешательство в сочетании с анестезиологическим обеспечением увеличивает степень напряжения регуляторных систем у пожилых пациентов, и это ведет к срыву адаптационных возможностей у данной категории больных.

В этой связи можно сказать, что и в настоящее время не решен вопрос о наиболее оптимальном и безопасном анестезиологическом пособии у лиц старше 60 лет с хирургической тактикой лечения ЖКБ.

Результаты проведенного исследования дали расширенные представления о влиянии тактики оперативного вмешательства и метода обезболивания на состояние ВНС. Все это обеспечило возможность прогнозирования вероятных периоперационных осложнений и исходов хирургического лечения ЖКБ у пожилых пациентов.

Выявлено, что у пациентов старше 60 лет при проведении ХЭ под ТВА на основе тиопентала натрия и фентанила были следующие изменения:

-

- линейный рост в периоперационный период динамики интервалов NN (656,9±186,2 мс, р<0,05) – (табл. 1);

-

- достоверное снижение показателя динамики СИМ с 30,06±4,99 до 13,06±4,99 ед. к концу анестезии, (р>0,05);

-

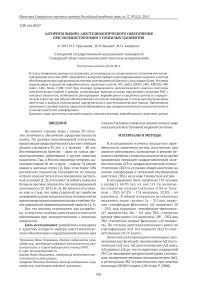

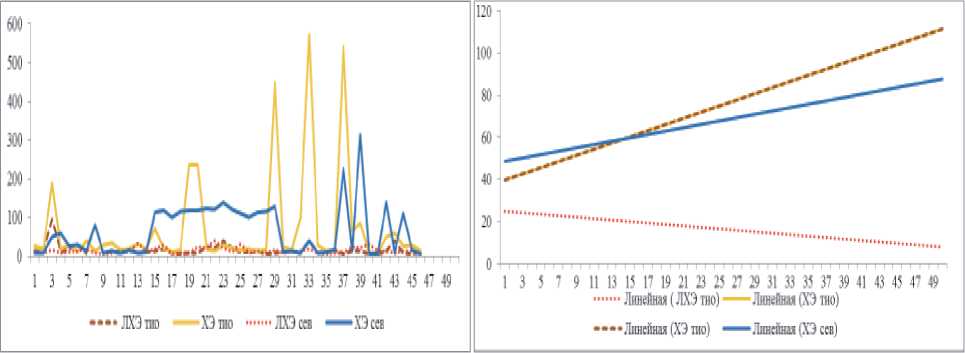

- отклонение среднего показателя ПАР в сторону функционального напряжения ВНС, где максимальные значения достигали 8,72±5,4 (р<0,05) – (рис. 1);

-

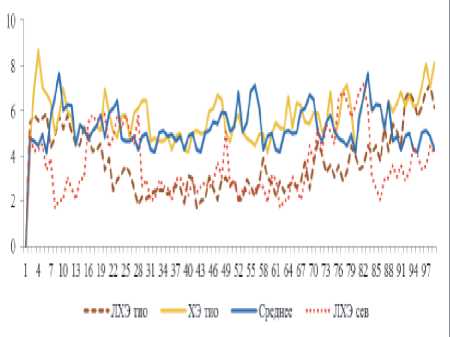

- умеренное снижение средних значений SDNN 44,3±6,83 (р<0,05) – (рис. 2);

-

- достаточно выраженное угнетение HRV на протяжении всего периода наблюдения, что соответствовало эутонии от 3,9±2,25 до 4,51±2,25 (р<0,05);

-

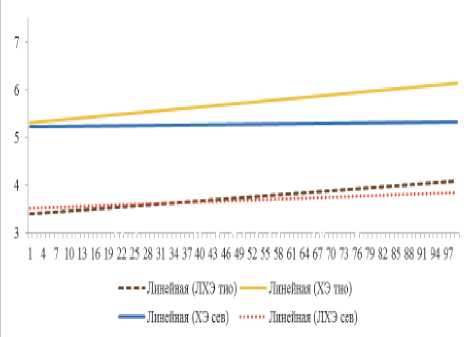

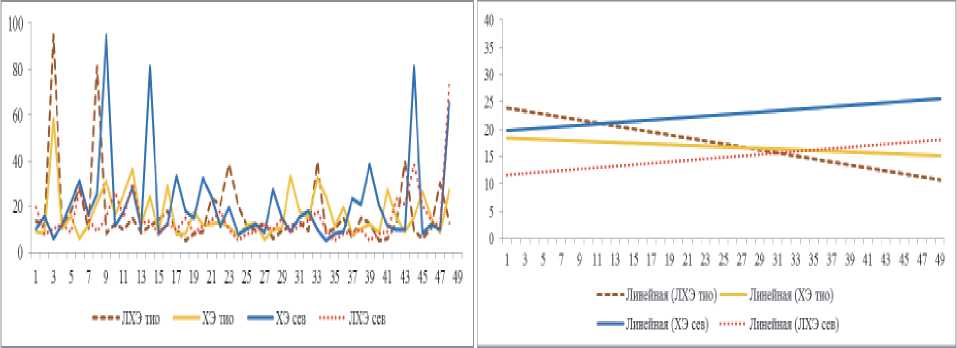

- увеличение показателя RMSSD c 40 до 100 (р>0,05) – (рис. 3);

-

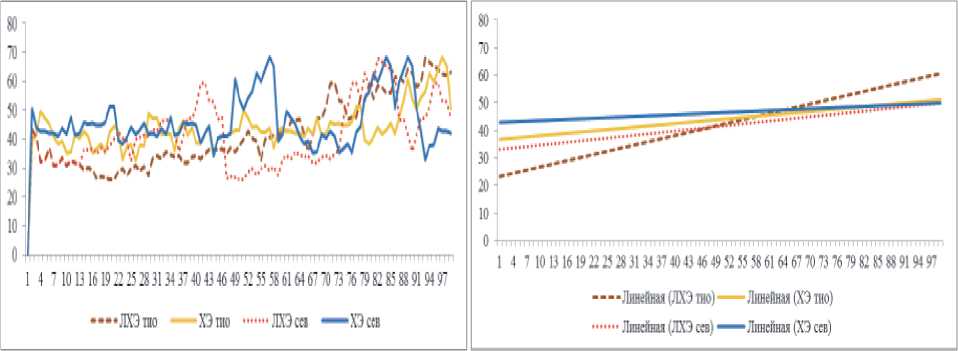

- индекс напряжения парасимпатической системы (HRV index) снижался с 26 до 11 (р>0,05) – (рис. 4).

В отличие от этого при проведении традиционной ХЭ у больных пожилого возраста в условиях общей анестезии севофлуран+фентанил выглядело по-другому:

-

- число интервалов NN линейно снижалось в ходе всей операции, и средние значения соответствовали 673,01±47,22 мс (р>0,05) – (табл. 1);

-

- показатели СИМ исходно были ниже нормы и практически все время наблюдения соответствовали средним цифрам 26,48±14,25 ед (р>0,05);

-

- ПАР варьировал от 4,15±4,66 до 7,63±4,34 ед (р<0,05) без резких скачков, и отражал изменения регуляторных возможностей ВНС от состояния напряжения до перенапряжения (рис. 1);

-

- SDNN изменялся с 32,78±8,8 до 68,41±7,64 к моменту окончания операции, но средние значения соответствовали 46,5±8,2 ед (р<0,05) – (рис. 2);

-

- HRV постепенно снижался, при этом максимальные значения 5,15±0,25 ед, а минимальные 3,9±1,89 (р<0,05);

Таблица 1. Средние значения показателей жизнеобеспечения пациентов в зависимости от хирургической тактики лечения желчекаменной болезни

|

Вид операции |

ХЭ |

ЛХЭ |

||||||

|

Признак |

Ср. значение |

Ср. квадратичное отклонение |

Ср. ошибка |

Вариация |

Ср. значение |

Ср. квадратичное отклонен ие |

Ср. ошибка |

Вариация |

|

Кол-во интервалов |

4524,283 |

1491,97 9 |

219,980 |

32,977 |

6284,08 |

2442,790 |

345,463 |

38,873 |

|

NN, мс |

676,956 |

186,236 |

27,459 |

27,511 |

626,800 |

136,747 |

19,339 |

21,817 |

|

SpO2,% |

97,630 |

1,451 |

0,214 |

1,486 |

97,280 |

2,990 |

0,423 |

3,074 |

|

NN среднее |

710,963 |

124,861 |

18,410 |

17,562 |

660,022 |

98,927 |

13,990 |

14,988 |

|

SpO2 среднее |

99,094 |

3,147 |

0,464 |

3,1762 |

99,887 |

4,654 |

0,658 |

4,659 |

|

СИМ среднее |

26,141 |

18,497 |

2,727 |

70,758 |

37,800 |

19,492 |

2,757 |

51,566 |

|

ПАР среднее |

5,717 |

5,364 |

0,791 |

93,819 |

3,777 |

4,683 |

0,662 |

123,970 |

|

SDNN среднее |

44,289 |

56,186 |

8,284 |

126,861 |

42,571 |

59,701 |

8,443 |

140,237 |

|

HRV среднее |

4,505 |

2,256 |

0,333 |

50,082 |

3,482 |

1,336 |

0,189 |

38,353 |

|

RMSSD |

72,709 |

131,059 |

19,324 |

180,252 |

88,032 |

163,194 |

23,079 |

185,390 |

|

HRV index |

16,774 |

10,284 |

1,516 |

61,308 |

17,125 |

16,894 |

2,3892 |

98,651 |

|

AMo,% |

7,811 |

3,725 |

0,549 |

47,684 |

8,688 |

4,256 |

0,602 |

48,986 |

|

Moda,мс |

711,304 |

126,449 |

18,644 |

17,777 |

648,400 |

108,972 |

15,411 |

16,8063 |

-

- RMSSD возрастал с 45 до 80 (р>0,05) – (рис. 3);

-

- HRV index имел тенденцию к увеличению до 30 (р>0,05) – (рис. 4).

С целью реагирования ВНС была изучена группа пожилых пациентов с ЖКБ, прооперированных методом ЛХЭ, как в условиях ТВА, так и комбинированной общей анестезии. И были выявлены следующие особенности при ЛХЭ в условиях севофлуран+фентанил:

-

- динамика интервалов NN колебалось от 457,4± 51,33 до 831,5±75,77, но при этом не отме-

- чалось резкого колебания и достаточно стабильно на протяжении всего наблюдения;

-

- симпатический отдел ВНС реагировал достаточно резко от отрицательных значений –1,9±3,99 до 95,4±11,97 ед (р>0,05), все это свидетельствует о довольно сильном напряжении данного звена ВНС;

-

- изменения показателя ПАР также были вариабельны и изменялись от отрицательных величин -6,1±0,82 до положительных 19,9±3,09 ед (р<0,05) – (рис. 1);

Рис. 1 . Динамика ПАР и тренды всех групп пациентов

Рис. 2. Динамика SDNN и тренды всех групп пациентов

Рис. 3. Динамика RMSSD и тренды всех групп пациентов

Рис. 4. Динамика HRV index и тренды всех групп пациентов

-

- значения SDNN менялись от резко отрицательных -33,81±5,65 до 158,48±25,33 ед, (р<0,05) – (рис. 2);

-

- динамика HRV колебалась от 1,19±0,19 до 6,71±0,52 ед (р<0,05);

-

- RMSSD снижался с 30 до 5 (р>0,05) – (рис. 3);

-

- индекс напряжения парасимпатической системы (HRV index) увеличивался с 12 до 20 (р>0,05) – (рис. 4).

По-другому выглядела динамика реагирования ВНС при ЛХЭ у пожилых на основе тиопентал натрия+ фентанил:

-

- интервалы NN были достаточно различными и колебались от минимальных значений 352,27±45,73 до максимальных 1155,82±94,93 (р<0,05);

-

- динамика СИМ также была достаточно вариабельна от отрицательных показателей –1,9±4,45 до максимальных 95,42±11,81 ед, а средние показатели соответствовали 38,84±7,06 ед.;

-

- регуляторные возможности ВНС достаточно разнообразны – это видно из рисунка 2, динамика ПАР при этом соответствовала следующим значениям: минимальные отрицательные 4,35±0,86 ед., средние 3,37±1,41 ед., максимальные 15,46±3,01 ед.;

-

- минимальные значения SDNN во время ЛХЭ под ТВА на основе тиопентала натрия были отрицательными от -33,82±5,15 до -10,05±5,08, а максимальные соответствовали от 71,88±25,55 до 158,48±25,42 (р<0,05) – (рис. 2);

-

- HRV изменялся от 1,08±0,25 до 7,76±0,71 (р<0,05);

-

- RMSSD прогрессивно увеличивался с 40 до 110 (р>0,05) (рис.3);

-

- HRV index снижался с 25 до 10 (р>0,05). При построении линейных графиков трендов (рис. 4) достаточно наглядно виден линейный рост показателя NN при ЛХЭ у пожилых пациентов независимо от вида анестезиологического обеспечения.

ВЫВОДЫ

-

1. У пожилых пациентов с ЖКБ исходно имеется рассогласованность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нерв-

- ной системы. К моменту поступления в операционную у всех пожилых пациентов отмечалась активация защитных механизмов и показатель ПАР соответствовал 4-6 ед. (р<0,05).

-

2. Проведение ЛХЭ на основе «севофлуран + фентанил» у пациентов старше 60 лет вызывает наименьшие изменения ВСР, при этом исходно имеющийся дисбаланс регуляторных систем еще больше усугубляется во время оперативного вмешательства, но постепенно снижается к концу операции и соответствует нормальным возрастным значениям. ЛХЭ в условиях общей анестезии «тиопентал натрия + фентанил» ведет к истощению и полному срыву адаптационных механизмов у пожилых пациентов (ПАР 8-9 ед., р<0,05).

-

3. По данным математического анализа, выявлена высокая значимость показателей SDNN, RMSSD, HRV index, ПАР, как показателей общей вариабельности сердечного ритма. К концу пе-риоперационного периода SDNN достоверно снижается, и это свидетельствует о подавлении вегетативной регуляции и связано с блокирующим действием анестезии. Парасимпатический отдел нервной системы минимально реагировал при проведении ЛХЭ независимо от вида анестезиологического пособия, значения не превышали 20-30 ед. Открытая холецистэктомия приводила к скачкообразным вариантам реагирования парасимпатического отдела нервной системы от 25 до 200 ед., и это оказывает неблагоприятное воздействие на ВСР пожилых пациентов.

-

4. Математический анализ подтвердил, что наиболее критическими моментами напряжения регуляторных систем у пожилых пациентов в периоперационный период являются интубация, экстубация и создание пневмоперитонеума. В эти периоды происходит максимальное рассогласование отделов нервной системы, и это негативно

-

5. Возрастные изменения в ВНС при хирургической тактике лечения ЖКБ и анестезии еще больше вносят свое отрицательное влияние на ВСР. У пожилых пациентов с ЖКБ наиболее предпочтительными являются ЛХЭ на основе «севофлуран + фентанил» с ASA III – IV.

Открытая холецистэктомия независимо от вида анестезиологического обеспечения характеризовалась негативным влиянием на ВСР у пациентов старше 60 лет. HRV index имел значительные колебания от 20 до 100 ед. (р<0,05).

влияет на ВСР у лиц старше 60 лет.

Алгоритм выбора анестезиологического обеспечения при холецистэктомии у пожилых пациентов. С целью улучшения диагностики состояния ВНС у пожилых пациентов с ЖКБ перед плановой операцией рекомендуется проводить суточное мониторирование ЭКГ. При обнаружении у больных старше 60 лет нарушений ВСР при необходимости хирургического лечения ЖКБ рекомендуется проведение ЛХЭ на основе «севофлуран + фентанил». Пожилым больным с диагнозом ЖКБ необходимо динамическое наблюдение за ВСР на протяжении всего периоперационного и в послеоперационном периодах с целью раннего выявления патологических нарушений сердечнососудистой системы и их коррекции.

Алгоритм проведения анестезии. Катетеризация периферической вены и проведение инфузионной терапии растворами кристаллоидов с К+, Mg+, в объеме 200-400 мл до начала операции; проведение эффективной премедикации, состоящей из наркотического аналгетика (фентанил), м-холинолитика (атропин) и антигистаминного средства (хлоропирамин); дыхательный контур насыщают до 6-8% севофлурана и больного просят сделать максимально глубокий выдох, затем накладывают маску на лицо, после чего пациент должен сделать максимально глубокий вдох и за- держать дыхание; индукция проводится на фоне сохраненного самостоятельного дыхания пациента, концентрации севофлурана на испарителе 8%, при потоке кислорода 8 л/мин. Врач контролирует частоту и глубину дыхания, показатели кровообращения; после достижения необходимой глубины анестезии (3-3,5 мин) выключают поток свежей смеси, снимают маску с лица пациента, вводят миорелаксант и выполняют интубацию трахеи; интубационную трубку подключают к дыхательному контуру, включают принудительный режим вентиляции, поток свежей смеси (1-2 л/ мин), концентрацию севофлурана на испарителе устанавливают на уровне не более 1,5 МАК.

Список литературы Алгоритм выбора анестезиологического обеспечения при холецистэктомии у пожилых пациентов

- Бондаренко В.А. Малоинвазивные технологии при лечении больных пожилого и старческого возраста с острым калькулезным; холециститом, осложненным механической желтухой: Дисс. канд: мед. наук. М., 2005.

- Котельников Г.П. Лучевая диагностика остеопороза: современное состояние и перспективы/Г.П. Котельников, И.П. Королюк, А.Г. Шехтман//Клиническая геронтология: Ежеквартальный научно-практический журнал. 2003. Том 9. N 4. С. 32-37.

- Брискин Б.С., Гудков А.Н., Ломидзе О.В. Выбор способа операции при остром холецистите//Мат. межд. форума. М., 2006. С. 39-40.

- Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко A.M., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь. М.: Издательский дом Видар. М, 2000. 144 с.

- Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко А.М., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 176 с.