Алкогольный делирий у больных, проживающих в экологически неблагополучном регионе (клиника, терапия)

Автор: Бохан Н.А., Лесников О.И., Погосов А.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая наркология

Статья в выпуске: 1 (90), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты клинико-психопатологического, психологического и статистического обследования 92 больных алкогольным делирием. Показано, что клиническая картина алкогольной болезни (алкоголизм, алкогольный делирий) у больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке (основная группа), оцененная по ряду параметров, имеет более тяжелый характер по сравнению с таковой у больных из относительно удовлетворительной экологической территории (контрольная группа). Интеллектуально-мнестические нарушения у больных основной группы, изученные методом Векслера, более выражены, чем у больных контрольной группы. Диагностика интеллектуально-мнестических расстройств и их коррекция в постпсихотическом периоде алкогольного делирия позволят сформировать адекватную установку на проведение противоалкогольного лечения

Алкоголизм, алкогольный делирий, клиника, интеллектуально-мнестические расстройства, экологическая обстановка, терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14295874

IDR: 14295874 | УДК: 616.89-008.441.13(470.312)

Текст научной статьи Алкогольный делирий у больных, проживающих в экологически неблагополучном регионе (клиника, терапия)

Введение . Проблема алкоголизма является одной из приоритетных как в России [3, 2, 1, 12], так и за её пределами [17]. До настоящего времени исследователи сохраняют интерес к различным аспектам алкогольных психозов [7, 4, 10, 18]. Особое место занимают работы, направленные на изучение клинико-динамических и прогностических вопросов [5, 15]. В ряде публикаций большое внимание уделяется психическим нарушениям в постпсихотическом периоде алкогольных психозов. Ю. П. Сиволап и др. [14] наблюдали здесь характерную триаду психопатологических расстройств: когнитивную дисфункцию, эмоциональные нарушения и алкогольную анозогнозию. На наличие когнитивных расстройств на этом этапе заболевания обращает внимание и Т. И. Немкова [9].

В последние десятилетия в связи с выделением раздела экологической психиатрии внимание исследователей стало привлекать влияние состояния окружающей среды на психическое здоровье населения [13]. Нарушения психической деятельности при неблагоприятных экологических воздействиях часто появляются раньше расстройств со стороны других органов и систем [11].

Работы, выполненные на кафедре психиатрии и психосоматики Курского ГМУ, показали, что неблагополучная экологическая обстановка г. Железногорска и Железногорского района Курской области – электромагнитное поле КМА, техногенное загрязнение окружающей среды – способствовала утяжелению клинических проявлений алкогольного делирия [8] . Упомянутые исследования обусловили целесообразность проведения аналогичных работ в других регионах России.

В зависимости от суммарных данных по уровням загрязнения окружающей природной среды (воздуха, питьевой воды и почвы) от деятельности промышленных предприятий и транспорта среди административных территорий Тульской области выделяют неблагополучные районы. В их число входят г. Щекино и Щекинский район Тульской области [6]. Щекинский район относится к одному из крупных в химической индустрии. В настоящее время на его территории действуют АО «Щекинский завод «Кислотоупор», АО «Щекиногазстрой», АО «Щекиноазот», Щекинская ГРЭС, кирпичный завод и завод бетонных изделий, деревообрабатывающий комбинат, обувная фабрика и др. Через Щекино проходят железная дорога и автодорога Москва-Харьков.

Цель исследования – изучить особенности клиники алкогольной болезни (алкоголизм, алкогольный делирий) у жителей г. Щекино и Щекинского района Тульской области, с их учетом обосновать роль антропогенного загрязнения окружающей среды в видоизменении клиники алкогольного делирия; оптимизировать диагностические, прогностические и терапевтические мероприятия для больных алкогольным делирием.

Материал и методы исследования . В настоящей статье представлены результаты клинико-психопатологического, психологического, статистического обследования 92 больных, госпитализированных в наркологические учреждения Тульской области по поводу алкогольного делирия в период с 2011 по 2014 г. Для проведения работы были отобраны методом рандомизации 4 исследовательские группы больных.

В 1-ю группу (основная) вошли 35 больных, постоянно проживающих в г. Щекино и Щекинском районе, отнесенных А. А. Желтиковым и др. [6] к числу регионов с неблагополучной экологической обстановкой. По уровню загрязнения почвы, воды, воздуха в различных районах Тульской области, оцененному в баллах, авторы выделили неблагополучные территории вследствие загрязнения окружающей природной среды от деятельности промышленных предприятий и транспорта. 2-я группа (контрольная) включала 33 больных алкогольным делирием, проживающих в относительно удовлетворительной экологической обстановке (пос. Заокский, Воловский район). А. А. Желтиков и др. [6] причисляют их к относительно благополучным территориям с экологической обстановкой без выраженных загрязнений окружающей природной среды от деятельности промышленных предприятий и автотранспорта.

Оценка эффективности предложенной нами схемы лечения синдрома когнитивного дефицита у больных алкогольным делирием проведена в двух группах по 12 человек (основная терапевтическая группа и контрольная терапевтическая группа), проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой (г. Щекино и Щёкинский район).

Все обследованные были лица мужского пола, их возрастной диапазон колебался от 22 до 52 лет. Средний возраст составил 37±0,8 года. Преобладающее число больных употребляли суррогатный алкоголь: самогон, спиртовые настойки боярышника, перца стручкового, медицинский асептический раствор.

Алкогольный делирий диагностирован с использованием указаний МКБ-10 и Национального руководства по наркологии [16].

Интеллектуально-мнестические функции пациентов оценивались методикой исследования интеллекта Д. Векслера перед выпиской из стационара после завершения лечения. В связи с громоздкостью процедуры тестирования полным вариантом методики нами были выбраны несколько субтестов, в том числе из группы вербальных субтестов: «общая понятливость», «сходство» и «повторение цифр»; из группы невербальных: «кубики Косса», «недостающие детали» и «шифровка».

Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью критерия (t) Стьюдента, критерия (U) Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение . В таблице 1 показано, что средний возраст первого употребления алкоголя в основной и контрольной группах достоверно не отличался (16,78±0,59 и 17,07±0,37 года; p>0,05). Установлены статистически значимые различия (p<0,05) показателя средний возраст начала систематического употребления алкоголя. Дальнейшая динамика алкоголизма – формирование алкогольного абстинентного синдрома (ААС) – в 1-й группе наблюдалась спустя чуть более 4 лет, в то время как во 2-й группе этот период составлял около 6 лет. О большей тяжести алкоголизма у больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке (1-я группа), свидетельствует и средний возраст манифеста алкогольных психозов, который был значительно меньше, чем во 2-й группе (соответственно 32,41±0,67 и 41,13±0,83 года). Манифест алкогольного делирия в 1-й группе наступил в среднем через 2,63 года после формирования алкогольного абстинентного синдрома; во 2-й группе этот показатель составил 3,94 года.

Выраженность динамических параметров алкогольной болезни в 1-й группе (больные из неблагополучной экологической обстановки) подтверждалась и результатами изучения ряда клинических проявлений. Максимальная суточная толерантность (в пересчете на 40º водку) была выше у больных 1-й группы (934,53±78,32 мл и 730,7±54,21 мл; p<0,05).

Общепризнанно, что клинические варианты патологического влечения к алкоголю отражают выраженность алкоголизма. В долевом распределении первичного патологического влечения к алкоголю в анализируемых группах первое место занимало спонтанное, без борьбы мотивов, второе место – непреодолимое. В то же время вариант спонтанного, без борьбы мотивов патологического влечения к алкоголю достоверно преобладал у больных 2-й группы (1-я группа – 54,29 %; 2-я группа – 69,69 %; p<0,05). Доля больных с непреодолимым патологическим влечением к алкоголю была статистически достоверно выше в 1-й группе (45,71 %) по сравнению со 2-й группой (24,24 % p<0,05).

Таблица 1

Сравнительная оценка клинико-динамических показателей заболевания у больных алкогольным делирием в зависимости от экологической обстановки в районе проживания

|

Показатель |

Экологическая обстановка |

t |

|

|

неблагополучная (1-я группа; n=35) |

относительно удовлетворительная (2-я группа; n=33) |

||

|

Возраст первого употребления алкоголя, лет |

16,78±0,59 |

17,07±0,37 |

0,41 |

|

Возраст начала систематического употребления алкоголя, лет |

25,54±0,98 |

31,35±1,27 |

3,62* |

|

Возраст формирования алкогольного абстинентного синдрома, лет |

29,78±0,73 |

37,19±1,1 |

5,6* |

|

Возраст манифеста алкогольных психозов, лет |

32,41± 0,67 |

41,13±0,83 |

8,1* |

|

Максимальная суточная толерантность, мл 400 водки |

934,53±78,32 |

730,7±54,21 |

2,14* |

Примечание . В таблицах 1, 2, 3, 4, 5 значимые статистические различия: * – p<0,05.

Оценка долевого распределения вторичного патологического влечения к алкоголю показала преобладание в сравниваемых группах варианта с утратой количественного контроля, однако удельный вес таких больных был достоверно выше во 2-й группе (72,73 %; p<0,05). Доля больных с утратой количественного и ситуационного контроля (выраженное проявление алкоголизма) фиксировалась более высокой в 1-й группе (48,57 %; p<0,05).

Измененные картины простого алкогольного опьянения у больных алкоголизмом указывают на среднюю его стадию. Они отмечались у всех больных в анализируемых группах. Структура долевого распределения вариантов измененной картины алкогольного опьянения была неодинаковой. У больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке (1-я группа), на первом месте регистрировался эксплозивный вариант (51,43 %), на втором – истерический (28,57 %). Во 2-й группе преобладал истерический вариант (45,46 %), затем следовал эксплозивный (33,33 %). Как видно, для анализируемых групп наиболее характерны эксплозивный и истерический варианты измененной картины алкогольного опьянения. Первый вариант с наибольшим удельным весом (более половины случаев) встречался в 1-й группе, второй (15 случаев) – во 2-й. Проявления экс-плозивности в состоянии опьянения в наших наблюдениях могут быть расценены в качестве свидетельства органического поражения головного мозга, которое было более выраженным у больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке. Это подтверждается и результатами сравнительной оценки долевого распределения алкогольных амнезий. В 1-й группе более чем у 2/3 больных (68,57 %) наблюдались тотальные амнезии. Этот показатель достоверно (p<0,05) превышал аналогичный во 2-й группе (51,52 %), где удельный вес палимпсестов составлял 48,48 %, что на 17,05 % больше, чем в 1-й группе.

Для 1-й группы более характерны наиболее выраженные формы пьянства – псевдозапой-ное и перемежающееся (34,29 % и 31,43 %); среди них даже зарегистрировано 2 случая (5,71 %) постоянного пьянства с низкой толерантностью, что свойственно конечной стадии алкоголизма. В 2-й группе заметно преобладало постоянное пьянство с высокой толерантностью (54,55 %; p<0,05).

В анализируемых группах наблюдались 4 варианта ААС. Однако более выраженные варианты с наибольшим удельным весом встречались у больных 1-й группы из неблагополучной экологической обстановки в районе проживания. Речь идет о психопатологическом и церебральном вариантах: удельный вес соответственно 37,14 % (p<0,05) и 28,57 %. Во 2-й группе преобладали менее выраженные висцеральный и нейровегетативный варианты (39,4 % и 33,33 %; p<0,05).

Изучение долевого распределения больных в зависимости от наличия или отсутствия алкогольной деградации и ее разновидности наиболее убедительно отражает выраженность клинических проявлений заболевания в 1-й группе (проживающие в неблагополучной экологической обстановке). Здесь только в 7 случаях (20,0 %) алкогольная деградация не выявлена. В остальных 28 случаях (80,0 %) обнаружены варианты алкогольной деградации со значительным преобладанием разновидности с психопатоподобными проявлениями (65,71 %). У больных 2-й группы в 22 случаях (66,67 %; p<0,05) алкогольная деградация не наблюдалась. У трети больных (33,33 %) с алкогольной деградацией зафиксированы психопатоподобные проявления.

Таким образом, проанализированные клинико-динамические показатели алкогольной болезни свидетельствуют о большей тяжести течения заболевания у больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке.

Это подтверждается и результатами изучения наркологической ситуации на основании показателей распространенности алкоголизма и алкогольного делирия в сравниваемых регионах. Болезненность алкоголизмом в г. Щекино и Щекинском районе Тульской области по данным официальной статистики в 2013 г. составила 1317,28 на 100 тысяч человек населения, в то время как этот показатель в пос. Заокском и Воловском районе был равен 737,78 и 600,0. Аналогичная закономерность выявлена и при изучении распространенности алкогольного делирия. Показатель болезненности в г. Щекино и Щекинском районе (2013 г.) составил 87,82 на 100 тысяч человек населения, а в пос. Заокском и Воловском районе – 4,44 и 14,81. Большую тяжесть проявлений алкогольной болезни в г. Щекино и Щекинском районе (регион экологического неблагополучия) демонстрирует изучение соотношения количества больных алкоголизмом и больных, перенесших алкогольный делирий (данные 2013 г.). В г. Щекино и Щекинском районе на каждые 15 больных алкоголизмом приходился 1 алкогольный делирий (соотношение 1:15). В пос. Заокском 1 алкогольный делирий выявлен у 166 больных алкоголизмом (соотношение 1:166), а в Воловском районе 1 алкогольный делирий наблюдался у 40,5 больных алкоголизмом (соотношение 1:40,5).

Сравнительная оценка клинических проявлений алкогольного делирия на основе анализа ряда параметров, отражающих тяжесть его течения в обозначенных группах, показала, что для жителей региона с неблагополучной экологической обстановкой характерна более тяжелая клиника алкогольного делирия по сравнению со случаями проживания в относительно удовлетворительной экологической обстановке.

Преобладающее большинство обследованных (1-я группа – 85,71 %; 2-я – 93,94 %) были впервые госпитализированы в наркологический стационар по поводу алкогольного психоза (алкогольный делирий). В 1-й группе 5 человек (14,29 %) госпитализированы повторно, во 2-й группе таких больных было 2 (6,06 %).

Таблица 2

Сравнительная оценка долевого распределения вариантов алкогольного делирия в зависимости от экологической обстановки в районе проживания

|

Вариант |

Экологическая обстановка |

t |

Всего (n=68) |

||||

|

неблагополучная (1-я группа; n=35) |

относительно удовлетворительная (2-я группа; n=33) |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Классический |

11 |

31,43 |

21 |

63,64 |

6,7* |

32 |

47,06 |

|

Систематизированный |

7 |

20,0 |

9 |

27,27 |

0,96 |

16 |

23,53 |

|

С судорожным синдромом |

10 |

28,57 |

3 |

9,09 |

1,83 |

13 |

19,12 |

|

Мусситирующий |

7 |

20,0 |

- |

- |

- |

7 |

10,29 |

|

Итого |

35 |

51,47 |

33 |

48,53 |

68 |

100,0 |

|

Изучение долевого распределения вариантов алкогольного делирия в 1-й и 2-й группах (табл. 2) свидетельствует о том, что удельный вес больных с тяжелыми формами заболевания (делирий с судорожным синдромом, мусси-тирующий делирий) выше в 1-й группе (соответственно 28,57 % и 20,0 %). В то же время более легкие формы алкогольного делирия (классический, систематизированный) в этой группе регистрировались с меньшим удельным весом (соответственно 31,43 % и 20,0 %). Полученные результаты демонстрируют влияние неблагополучной экологической обстановки у больных 1-й группы на формирование более тяжелых вариантов алкогольного делирия.

Результаты таблицы 3 дают основание считать более тяжелым течение алкогольного делирия в 1-й группе. Здесь наблюдался больший, чем во 2-й группе, удельный вес больных с двигательным беспокойством (45,71 %; p<0,05) и возбуждением в пределах постели (20,0 %). В 1-й группе зафиксирована меньшая доля выраженного возбуждения (соответственно 34,29 % и 72,73 %; p<0,05).

Таблица 3

Сравнительная оценка долевого распределения характера возбуждения у больных алкогольным делирием в зависимости от экологической обстановки в районе проживания

|

Характер возбуждения |

Экологическая обстановка |

t |

Всего (n=68) |

||||

|

неблагополучная (1-я группа; n=35) |

относительно удовлетворительная (2-я группа; n=33) |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Выраженное |

12 |

34,29 |

24 |

72,73 |

8,78* |

36 |

52,94 |

|

Беспокойство |

16 |

45,71 |

9 |

27,27 |

3,15* |

25 |

36,76 |

|

В пределах постели |

7 |

20,0 |

- |

- |

- |

7 |

10,30 |

|

Итого |

35 |

51,47 |

33 |

48,53 |

68 |

100,0 |

|

При сравнительной оценке долевого распределения разновидностей выхода из психоза у больных алкогольным делирием в зависимости от экологической обстановки в регионе проживания (табл. 4) обнаружено, что для больных 1-й группы характерен литический выход из психоза (60,0 %; p<0,05), а для больных 2-й группы – критический выход из психоза (60,60 %; p<0,05). Как видно, по параметру «разновидность выхода из психоза» экологическое неблагополучие способствует утяжелению алкогольного делирия.

Таблица 4 Сравнительная оценка долевого распределения вариантов выхода из алкогольного делирия в зависимости от экологической обстановки в районе проживания

|

Разновидность выхода |

Экологическая обстановка |

t |

Всего (n=68) |

||||

|

неблагополучная (1-я группа; n=35) |

относительно удовлетворительная (2-я группа; n=33) |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Критический |

14 |

40,0 |

20 |

60,60 |

4,84* |

34 |

50,0 |

|

Литический |

21 |

60,0 |

13 |

39,39 |

4,66* |

34 |

50,0 |

|

Итого |

35 |

51,47 |

33 |

48,53 |

68 |

100,0 |

|

Средняя продолжительность алкогольного делирия у больных 1-й группы была в 2,59 раза больше, чем во 2-й группе. Большая средняя продолжительность алкогольного делирия в 1-й группе свидетельствует о более тяжелом течении заболевания в регионе с неблагополучной экологической обстановкой.

Клинические проявления после выхода пациентов из острого психотического состояния – переходные синдромы – свидетельствуют о тяжести перенесенного алкогольного делирия (табл. 5).

Таблица 5 Сравнительная оценка долевого распределения переходных синдромов у больных алкогольным делирием в зависимости от экологической обста новки в районе прожи вания

|

Разновидность переходного синдрома |

Экологическая обстановка |

t |

Всего (n=68) |

||||

|

неблагополучная (1-я группа; n=35) |

относительно удовлетворительная (2-я группа; n=33) |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Эмоционально-гиперестетиче-ская слабость |

8 |

22,86 |

19 |

57,58 |

5,92* |

27 |

39,71 |

|

Резидуальный бред |

6 |

17,14 |

8 |

24,24 |

0,86 |

14 |

20,59 |

|

Психоорганический синдром |

21 |

60,0 |

6 |

18,18 |

6,11* |

27 |

39,7 |

|

Итого |

35 |

51,47 |

33 |

48,53 |

68 |

100,0 |

|

Как показано в таблице 5, у больных, проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой (1-я группа), наибольшая доля приходилась на самый тяжелый переходный синдром – психоорганический (60,0 %; p<0,05). Она превышала в 3,3 раза аналогичный показатель во 2-й группе (18,18 %). Для больных 2-й группы наиболее характерным оказался синдром эмоционально-гиперестетической слабости (астенический синдром), который регистрировался в 57,58 % случаев, что было 2,51 раза больше, чем в 1-й группе (22,86 %). Достоверных отличий доли больных с резидуальным бредом в анализируемых группах не наблюдалось (1-я группа –17,14 %, 2-я группа – 24,24 %).

Известно, что ведущими проявлениями органического психосиндрома (выявленными с помощью клинико-психопатологического метода у 60,0 % больных основной группы и у 16,6 % пациентов контрольной группы) являются нарушения мнестических и мыслительных процессов. Они были изучены с помощью субтестов методики исследования интеллектуальной деятельности Д. Векслера.

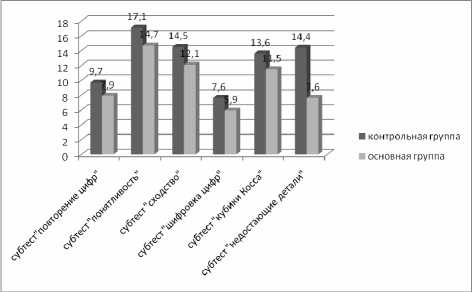

Обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости (p<0,01) между показателями вербального, конструктивного и общего интеллекта у больных основной (проживающие в регионе с неблагополучной экологической обстановкой) и контрольной (регион проживания с относительно удовлетворительной экологической обстановкой) групп. В сравниваемых группах выявлены статистически значимые различия (p<0,01) в выполнении субтестов «повторение цифр», «понятливость», «сходство», «шифровка цифр», «кубики Косса» (рис. 1).

Рис. 1 . Гистограмма средних значений показателей субтестов методики Д. Векслера у больных основной и контрольной групп

Показатели таких категорий, как объем памяти, преимущественно оперативной, а также концентрация, распределение и переключение внимания, у больных основной группы были ниже, чем у больных контрольной группы. Способность строить умозаключения на основе прошлого опыта, готовность к умственной деятельности, самостоятельность и социальная зрелость суждений, способность к логическому обобщению, абстрагированию, классификации, а также уровень развития понятийного мышления в большей степени сохранены у больных алкогольным делирием, проживающих в относительно удовлетворительной экологической обстановке. Кроме того, для них характерны более высокие уровни зрительно-моторной координации, скорости формирования новых навыков, аналитико-синтетических способностей, пространственного воображения, восприятия, способности дифференцировать существенное от второстепенного, умения анализировать целое через составляющие его части.

Полученные результаты комплексного обследования свидетельствуют о том, что сохранность интеллектуально-мнестической сферы больных, перенесших алкогольный делирий, проживающих в регионе с относительно удовлетворительной экологической обстановкой, выше. Таким образом, клиническая картина алкогольного делирия у лиц, проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой, характеризуется более тяжелым течением заболевания по сравнению со случаями проживания в относительно удовлетворительной экологической обстановке.

Лечение больных алкогольным делирием осуществлялось в 3 этапа. На первом (психотическом) этапе проводили мероприятия по снижению интоксикации, купировали психопатологические расстройства, поддерживали жизненно важные функции организма. Второй (постпсихотический) этап предусматривал восстановление и нормализацию обменных процессов, воздействие на переходные синдромы Ви- ка (органический психосиндром, резидуальный бред, астенический симптомокомплекс). На третьем (реабилитационном) этапе проводили противоалкогольную терапию на фоне продолжающихся мероприятий второго этапа. Схемы лечения синдрома когнитивного дефицита в контрольной и основной терапевтических группах были дифференцированы по набору и сочетанию медикаментозных средств, способам их введения, терапевтическим дозам (табл. 6).

Таблица 6

Схема лечения синдрома когнитивного дефицита у больных алкогольным делирием

|

Регион с неблагополучной экологической обстановкой |

Медикаментозные средства |

|||

|

Ноотропы. Ангиопротекторы |

Витамины |

Гепатотроп-ные |

Антиоксиданты |

|

|

си с Q. СК СК си си Ш О о <и 5 £ О CQ (D си Q. 0) 1- |

Инстенон 2 мл/сут в/в 10 дней. Пирацетам 20 % 100 мл/сут в/в 10 дней. Пирацетам 2,4 г/сут с 11-го дня до выписки |

Витамин В 1 500 мг/сут в/в 10 дней. Витамин В 6 250 мг/сут в/в 10 дней. Витамин РР 40 мг/сут в/в 10 дней. Мильгамма 1 драже, 3 р/день с 11-го дня до выписки |

Метадоксил 600 мг/сут в/в. Метадоксил 1500 мг/сут с 11-го дня до выписки |

Мексидол 8 мл 5 % р-ра в/в на первом (психотическом) этапе. Токоферол 100 мг/сут на втором, третьем этапах |

|

СК „ ГО СК си о Т (D CQ q s с CD Ь С Н Ф ^■ о го о. 0) |

Пирацетам 20 % 20 мл/сут в/в 10 дней. Пирацетам 2,4 г/сут с 11-го дня до выписки |

Витамин В 1 300 мг/сут в/м 10 дней |

||

Таблица 7

Сравнительная оценка выраженности синдрома когнитивного дефицита после выхода из алкогольного делирия у больных из экологически неблагополучного региона

|

Клинические проявления |

Средние зна- Сумма рангов чения балль ной оценки |

Z |

U |

P-lev |

|||

|

Группа |

|||||||

|

основная (n=12) |

контроль-ная (n=12) |

основная (n=12) |

контроль-ная (n=12) |

||||

|

Снижение памяти |

2,53 |

2,58 |

147,5 |

152,5 |

-0,14 |

69,5 |

0,8 |

|

Низкая концентрация внимания |

2,5 |

2,41 |

153,0 |

147,0 |

0,17 |

69,0 |

0,8 |

|

Эмоциональная неустойчивость |

2,33 |

2,41 |

146,5 |

153,5 |

-0,2 |

68,5 |

0,8 |

|

Истощае-мость (психическая и фи зическая) |

2,25 |

2,33 |

146,5 |

153,5 |

-0,2 |

68,5 |

0,8 |

Примечание . Степень выраженности симптомов в баллах (от 0 до 3): 0 – симптом отсутствует: 1 – слабо выражен; 2 – умеренно выражен; 3 – сильно выражен

Таблица 8

Сравнительная оценка выраженности когнитивного дефицита на 20-й день после выхода из алкогольного делирия у больных из экологически неблагополучного региона

|

Клинические проявления |

Средние значения балльной оценки |

Сумма рангов |

Z |

U |

P-lev |

||

|

Группа |

|||||||

|

основная (n=12) |

контроль-ная (n=12) |

основная (n=12) |

контроль-ная (n=12) |

||||

|

Снижение памяти |

0,66 |

1,41 |

112,5 |

187,5 |

-2,16 |

34,5 |

0,02* |

|

Низкая концентрация внимания |

0,58 |

1,33 |

106,0 |

194,0 |

-2,57 |

28,0 |

0,003** |

|

Эмоциональная неустойчивость |

0,4 |

1,33 |

112,5 |

187,5 |

-2,39 |

34,5 |

0,02* |

|

Истощае-мость (психическая и фи зическая) |

0,5 |

1,16 |

112,0 |

188,0 |

-2,19 |

31,0 |

0,02* |

Примечание . Степень выраженности симптомов в баллах (от 0 до 3): 0 – симптом отсутствует: 1 – слабо выражен; 2 – умеренно выражен; 3 – сильно выражен. Значимые статистические различия: * – p<0,05;** – p<0,01.

В основной терапевтической группе были 2 больных, проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой, в контрольной терапевтической группе такое же количество больных из того же региона проживания, получавших лечение в соответствии со стандартами оказания наркологической помощи.

Сравнительная оценка выраженности психопатологических проявлений синдрома когнитивного дефицита в основной и контрольной терапевтических группах проводилась после выхода из острого психотического состояния (исходный уровень) и на 20-й день (заключительный уровень) (табл. 7, 8). Критериями оценки являлись симптомы органического психосиндрома (снижение памяти, низкая концентрация внимания, эмоциональная неустойчивость, психическая, физическая истощаемость). Степень выраженности симптомов оценивали в баллах от 0 до 3.

Представленные результаты демонстрируют эффективность предложенных нами подходов для лечения синдрома когнитивного дефицита у больных алкогольным делирием, проживающих в экологически неблагополучном регионе.

Заключение. Проанализированные клиникодинамические показатели алкогольной болезни свидетельствуют о большей тяжести течения заболевания у больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке. На это указывают быстрое прогрессирование алкоголизма, более высокая толерантность к алкоголю, непреодолимые первичное и вторичное патологическое влечение к алкоголю с утратой количественного и ситуационного контроля, эксплозивный вариант простого алкогольного опьянения, тотальные амнезии, псевдозапой-ное и перемежающееся пьянство, психопатологическая и церебральная разновидности алкогольного абстинентного синдрома, алкогольная деградация с психопатоподобными проявлениями. Клиническая картина алкогольного делирия у лиц, проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой, характеризуется более тяжелым течением заболевания по сравнению со случаями проживания в относительно удовлетворительной экологической обстановке. Для них характерны варианты алкогольного делирия с тяжелой клинической картиной, менее выраженное психомоторное возбуждение (ограничивается пределами постели либо двигательным и речевым беспокойством), литическая разновидность выхода из психоза, большая средняя его продолжительность (около 2 суток), отсутствие воспоминаний о болезненных переживаниях и реальной обстановке, переходный синдром в виде органического психосиндрома. Для больных, проживающих в относительно удовлетворительной экологической обстановке, свойственны классический вариант алкогольного делирия, протекающий с психомоторным возбуждением, критическим выходом из психоза со средней продолжительностью до одних суток, с сохранением воспоминаний о болезненных переживаниях и реальной обстановке, с переходным астеническим синдромом. Сохранность интеллекту-ально-мнестической сферы больных, перенесших алкогольный делирий, проживающих в регионе с относительно удовлетворительной экологической обстановкой, выше. Продемонстрирована эффективность предложенных подходов для лечения синдрома когнитивного дефицита у больных алкогольным делирием, проживающих в экологически неблагополучном регионе. Они подразумевают назначение ноотропов, ангиопротекторов, витаминов, гепатотроп-ных средств, антиоксидантов, дифференцированное по набору медикаментозных средств, способам их введения, терапевтическим дозам.

Выводы. Клинико-динамические показатели алкоголизма свидетельствуют о большей тяжести течения заболевания у больных, проживающих в неблагополучной экологической обстановке. Клиника алкогольного делирия у проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой характеризуется более тяжелым течением по сравнению с проживающими в относительно удовлетворительной экологической обстановке. Состояние интеллекту-ально-мнестической сферы больных, перенесших алкогольный делирий, проживающих в регионе с неблагополучной экологической обстановкой, хуже.

Предложенный подход к терапии синдрома когнитивного дефицита у больных алкогольным делирием, проживающих в экологически неблагополучном регионе, отличается высокой эффективностью.

Список литературы Алкогольный делирий у больных, проживающих в экологически неблагополучном регионе (клиника, терапия)

- Агибалова Т. В., Тучин П. В., Гуревич Г. Л. и др. Анализ эффективности результатов лечения больных алкогольной зависимостью с алкогольной полинейропатией//Наркология. -2014. -Т. 136 (150). -С. 64-67.

- Альтшулер В. Б. Алкоголизм. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -264 с.

- Бохан Н. А., Семке В. Я. Коморбидность в наркологии. -Т омск: Изд-во Т ом. ун-та, 2009. -510 с.

- Бохан Н. А., Иванов А. А., Мандель А. И. Региональная динамика и исходы заболеваемости алкогольными психозами//Наркология. -2012. -Т. 11, № 8 (128). -С. 38-43.

- Гофман А. Г. Алкогольный делирий: клиника//Вопросы наркологии. -2013. -№ 5. -С. 113-122.

- Желтиков А. А., Желтиков В. А., Желтиков Ю. А., Новикова И. С., Корнеева Л. Н. Экология, адаптация и здоровье населения Тульского региона. -Тула: ООО «Промпилот», 2012. -306 с.

- Кибитов А. О., Шувалов С. А. Риск развития острых алкогольных психозов и судорожных припадков: роль семейной отягощенности по алкоголизму//Наркология. -2013. -№ 12. -С. 45-54.

- Куржупов К. А., Погосов А. В. Клинико-динамическая оценка алкогольных психозов в зависимости от разновидности употребляемого алкоголя//Человек и его здоровье. -2009. -№ 2. -С. 61-73.

- Немкова Т. И. Клинические особенности острых алкогольных галлюцинозов в условиях современной терапии: автореф. дис.. канд. мед. наук. -М., 2012. -23 с.

- Немцов А. В., Изаровский Б. В., Сахаров А. В. Годичный тренд алкогольных отравлений и психозов//Наркология. -2014. -№ 1. -С. 25-29.

- Пивень Б. Н. Экологическая психиатрия. -Барнаул, 2001. -136 с.

- Погосов А. В., Аносова Е. В. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в другие формы зависимости, профилактика: руководство. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -240 с.

- Рудницкий В. А., Счастный Е. Д., Никитина В. Б. и др. Экологическая психиатрия: проблемы становления и роста, клинические варианты, связи со смежными психиатрическими дисциплинами (клинической, биологической, социальной психиатрией и наркологией)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2015. -№ 1. -С. 43-51.

- Сиволап Ю. П., Дамулин И. В., Менделевич С. В. и др. Психические нарушения в постпсихотическом периоде алкогольной белой горячки//Журнал неврологии и психиатрии. -2011. -Вып. 2. -С. 28-29.

- Сиволап Ю. П., Дамулин И. В. Энцефалопатия Вернике и Корсаковский психоз: клинико-патогенетические соотношения, диагностика и лечение//Журнал неврологии и психиатрии. -2013. -Вып. 2. -С. 20-26.

- Стрелец Н. В., Уткин С. И. Алкогольные (металкагольные) психозы//Наркология: национальное руководство/под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -С. 445-476.

- Naimi T. S., Xuan Z., Brown D. W. et al. Confounding and studies of «moderate» alcohol consumption: the case of drinking freguency and implications forlow-risk drinking guidelines//Addiction. -2012. -V. 108. -P. 1534-1543.

- Rehm J., Kailasapillai S., Larsen E. et al. A systematic review of the epidemiology of unrecorded alcohol consumption and the chtmical composition of unrecorded alcohol//Addiction. -2014. -V. 109, № 6. -P. 880-893.