Альтернативное школьное образование: подходы к определению понятия

Автор: Петряева Е.Ю.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

Надежды мирового сообщества на формирование новых институциональных основ школьного образования связываются с альтернативным направлением его развития. Оно рассматривается как исследовательское поле вариативных способов обучения детей в изменяющемся мире. Цель статьи - представить подходы к определению понятия альтернативного образования, показать его эволюцию с конца XX в. и до современного этапа. Основные методы исследования - анализ научной литературы, глубинные интервью и фокус-группа. Отмечается, что альтернативное образование отличается от государственного стилем взаимодействия ученика и учителя, ребенка с окружающей его средой. Оно предполагает субъектность обучающегося, индивидуализацию содержания учебного процесса, гибкие программы подготовки. В отличие от конца XX в. современные альтернативные практики реализуются не только специалистами в сфере образования, но и родителями. Такое образование лицензировано, и в нем чаще заметен синтез разных методик, программ. Оно обеспечено учебными ресурсами и цифровыми инструментами, событийными образовательными форматами.

Альтернативное образование, субъектность, индивидуализация, семейное образование, демократическое образование, методика монтессори, вальдорфская педагогика, развивающее обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/149144663

IDR: 149144663 | УДК: 373.1 | DOI: 10.24158/spp.2023.12.18

Текст научной статьи Альтернативное школьное образование: подходы к определению понятия

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия, ,

,

Введение . Альтернативные школы включены в число 40 инновационных образовательных пространств мира, проблематика такого типа образования обсуждается в отчетах ЮНЕСКО1.

Актуальность изучения альтернативного школьного образования (далее – альтернативное образование) определена ростом запроса семей на получение образования вне государственных школ. В Российской Федерации подтверждением этого является количество частных проектов в крупнейших городах. Только в пяти из них (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань) в ходе исследования «Развитие альтернативного образования в крупнейших городах РФ» была собрана информация о более чем 600 частных образовательных проектах и организациях (Петряева и др., 2023). Все они репрезентируют собой исследовательское поле поиска современными родителями новых способов обучения детей и включают разные педагогические практики и подходы: неформальное, свободное, демократическое образование, методика Монтессори, вальдорфская педагогика, русская классическая школа, развивающее обучение, реджио-подход, обучение по советским учебникам и т.д.

Сложность изучения альтернативного образования связана с несформированностью терминологического аппарата и разнообразием концепций, видений и подходов к пониманию самого термина «альтернативное образование».

В целом данное понятие ученые рассматривают в широком и узком смыслах. В первом случае оно обозначает любые виды образовательной деятельности, которые не входят в государственную парадигму школьного образования (Hartkamp, 2016; Эпштейн, 2013: 10). В втором – к альтернативному образованию ученые и педагоги относят педагогические гуманистические практики, которые характеризуются максимальным учетом личностных интересов учащихся, фокусом на развитие компетенций и личности, а не на накопление знаний, отсутствием привычных оценок, наличием гибкого учебного плана, психологически комфортной развивающей средой и т.д. (Sliwka, 2008; Король, 2023).

Целью данной статьи является представление подходов к определению понятия альтернативного образования в узком смысле в научной и экспертной среде, выявление отличий в его характеристиках в конце XX в. и на современном этапе.

Методика исследования . Для поиска научной литературы, отечественных и зарубежных исследований первично был использован сервис «Explore Global Science and Technology Knowledge»1. Выбор обозначенного ресурса определен его открытостью и простотой сбора информации. В данном сервисе был введен поисковый запрос: «ALL (((urban OR city) AND alternative education AND school) OR homeschooling OR private education OR variative education OR informal education OR free education OR unschooling OR Montessori)». Кроме того, поставлены фильтры: область исследования – «Альтернативное образование», тип публикации – «искл. unknown».

В результате поиска по заданным условиям было выделено 2 756 записей, в которых в той или иной степени освещаются вопросы альтернативного образования.

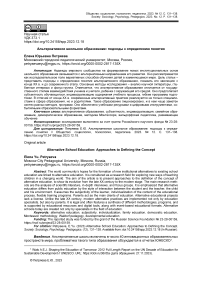

Самая первая научная публикация в полученной коллекции2 документов относится к 1869 г., самая новая – датируется сентябрем 2023 г. Коллекция научных документов состоит преимущественно из статей (78 %). Интенсивность публикаций по годам с 1950 г. представлена на рис. 1.

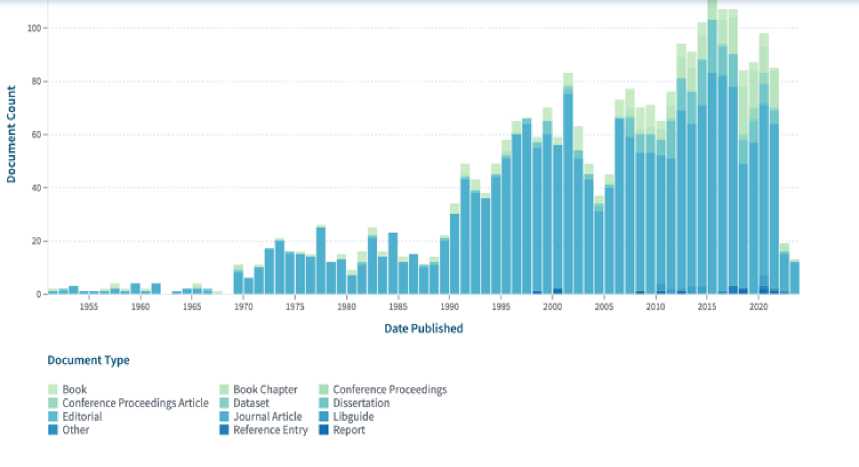

Пик научного интереса к проблеме пришелся на 2015–2017 г., после 2020 г. наблюдается заметный спад интереса ученых к проблеме альтернативного образования. Самое большое количество научных публикаций по рассматриваемому вопросу зафиксировано в: США, Австралии, Великобритании и Канаде (рис. 2).

Представленные в коллекции публикации были ранжированы по релевантности, произведен анализ аннотаций первых 100 наименований в полученном списке. Научные статьи, раскрывающие вопросы школьного альтернативного образования, были включены в перечень для изучения.

Для составления списка литературы был использован сервис «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»3, что позволило дополнить перечень материалов для исследования русскоязычными источниками. Итоговый список включает 97 наименований, 50 из которых представлены отечественными научными статьями, диссертациями или монографиями.

На втором этапе исследования была сформирована информационная база о 665 частных образовательных проектах в пяти самых больших по численности населения городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань); проведены глубинные интервью с 25 руководителями частных альтернативных образовательных проектов. В каждом городе было отобрано по 5 проектов. Выборка формировалась по принципу максимального разнообразия и отвечала следующим условиям. Включенные в исследование проекты различаются датой создания, организационно-правовой формой, наличием или отсутствием лицензии на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми образовательными программами и методиками, форматом обучения (офлайн, смешанный, онлайн), численностью учащихся (небольшие организации до 10–20 учеников, средние и крупные организации, с количеством обучающихся от тысячи человек и более).

Рисунок 1 – Количество опубликованных работ с 1950 по 2023 гг.

Figure 1 – Number of Published Papers from 1950 to 2023

Рисунок 2 – Страны с наибольшим количеством публикаций по проблеме альтернативного образования

Figure 2 – Countries with the Largest Number of Publications on Alternative Education

Кроме того, была организована фокус-группа с экспертами, развивающими альтернативное образование, авторами информационных каталогов частных, семейных, альтернативных школ г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, организаторами проектов по поддержке семейного образования.

Результаты исследования . Один из экспертов, руководитель инфопортала «Альтернативное образование» А. Семенычев отметил, что «альтернативное образование – это культурносоциальный феномен послевоенной эпохи XX в., когда рационалистическую парадигму дополнила гуманистическая. Именно в этот период достаточно широкую известность находит педагогика Александра Сазерленда Нилла, воплощенная им впервые еще в 1921 г. в школе “Саммерхилл”. Развиваются идеи позитивной психотерапии Эриха Фромма, также оказавшие влияние на концептуальный фундамент альтернативного образования».

Начало развития отечественного альтернативного образования А. Семенычев отнес к 60-х гг. XX в., когда появляются первые школы для одаренных детей, в которых начинает реализовываться индивидуальный подход. Концептуальный фундамент альтернативного образования в нашей стране, по его мнению, закладывается репрезентированной научной общественности примерно в это время теорией развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова (Давыдов, Эльконин, 1989), затем – гуманной педагогикой Ш.А. Амонашвили (2015), позднее, уже в 80–90-е гг. XX в., – идеями М.П. Щетинина (2020) и В.Ф. Шаталова (1990).

В научной литературе мы зафиксировали следующие определения понятия «альтернативное образование», которые представим в хронологическом порядке их возникновения:

1991 г.: альтернативное образование – это активные ученики и родители, доверие между учениками и учителями, творчество, обучение навыкам учиться, ответственности и самостоятельности (Korn, 1991: 23);

2005 г.: альтернативное образование, как правило, учитывает индивидуальные потребности и интересы учеников, ориентировано на процесс и усвоение смыслов, характеризуется активным взаимодействием между учениками и учителем, при этом в центре образовательного процесса находится обучающийся (Johnson, 2009);

2006 г.: альтернатива школе – это не использование общественных ресурсов для создания неких новых устройств, которые каким-то образом сделают людей ученее, а формирование нового стиля образовательных взаимодействий между человеком и окружающей его средой. Чтобы способствовать развитию этого стиля, надо одновременно изменить и отношение к способам учения, и качество, структуру повседневной жизни (Иллич, 200: 56);

2008 г.: под альтернативным образованием понимаются любые виды образовательной деятельности, которые не входят в государственную парадигму школьного образования, характеризуются инновационным содержанием учебной программы и гибким учебным планом, определяемым индивидуальными потребностями обучающихся, альтернативной культурой оценки, функцией фасилитатора у педагога (Sliwka, 2008);

2013 г.: альтернативное образование – это авторское, точечное, индивидуально ориентированное, направленное на сообщество людей, объединенных общими ценностями, экологичное, человекоориентированное, инициативное образование. К нему относятся: инновации по содержанию (вальдорфская педагогика, педагогика М. Монтессори, продуктивные школы, свободные школы и т.д.); по форме (семейное образование, экстернат, онлайн-образование и т.д.); по пространству получения образования (социально-экономические, этнокультурные, субкультурные сообщества) (Эпштейн, 2013: 19);

2014 г.: альтернативные образование основано на новаторских методических принципах, нестандартных по отношению к традиционным, общепринятым способам получения знаний (Вафина, 2014);

2022 г.: альтернативное образование характеризуется поддерживающим подходом к обучению «снизу вверх» в противоположность директивному «сверху вниз». Это формирование продуктивного образовательного пространства, в котором обучение происходит в психологически комфортных условиях путем создания здоровых отношений между учителем и учениками1;

2023 г.: альтернативное образование имеет черты либерального и характеризуется максимальным учетом личностных интересов учащихся, их самостоятельным деятельным усилием, фокусом на развитие компетенций детей, а не на накопление знаний, формированием критического мышления и др. (Кичерова, Трифонова, 2023).

Таким образом, альтернативное образование рассматривается учеными, в целом, как отличающийся от государственной парадигмы новый стиль взаимодействия ученика и учителя, ребенка с окружающей его средой. Это предполагает его субъектность, ориентированность образования на развитие у обучающихся навыков учиться, ответственности и самостоятельности, использование гибких образовательных программ и планов, содержание которых определяется индивидуальными потребностями обучающихся; другую культуру оценки, педагога-фасилитатора и т.д.

Современное альтернативное образование в России – явление весьма неоднородное. Оно наследует как западные, так и советские концепции, интегрируя, адаптируя и миксуя их между собой, чем и обеспечивает возникновение новых педагогических программ, отвечающим запросам и веяниям времени. В этом контексте следует сказать, что не все возникающие в образовательном пространстве настоящего теории являются инновационными и отличными от привычных государственных стандартов. Наши эксперты – участники фокус-группы – говорят о том же, отмечая, что частные и семейные школы часто не являются альтернативными по сути.

«Есть мнение, что альтернативное образование – это альтернатива государственной школе. И сюда входит то, что, я, например, не считаю альтернативным образованием. Например, частная гимназия. Она будет четко работать по системе классической школы. Но можно ли счи- тать частью альтернативы, если, например, меньше детей в классе, больше учителя могут вкладываться в процесс, а не в бюрократическую работу» (М. Корнилова, совладелец и генеральный директор образовательного центра «Самолет», г. Санкт-Петербург).

«И только у 5–10 % из всех семейных школ иная философия. Философия и есть сутевая альтернативность. Не альтернативное, а активное образование – там, где человек может проявлять себя» (И. Донченко, исполнительный директор «Лиги образования» г. Москва).

Водораздел между государственной и альтернативной парадигмой образования, по мнению опрошенных нами экспертов и руководителей частных образовательных проектов, находится на линейке того, что противопоставляется классическому подходу в обучении: в целях, субъектности, содержании, роли родителей, легитимности (наличии/отсутствии лицензии), что, в целом, и определяет иную философию образования. Рассмотрим подробнее, в чем именно видят отличие альтернативного образования от классического образования наши информанты.

Эксперты подчеркивают, что образование – целенаправленный процесс. В альтернативе оно сфокусировано на развитие ребенка. Альтернативное образование = личностно-ориентированное образование. «Это всегда малая группа и обращение на личность ученика (Маша, Петя и т.д.). А в классе обычной школы есть сильные, средние, слабые и учитель работает с группой, а не с отдельным человеком. Если ученик идет к доске, то он идет со своей меткой “хорошист”, “отличник”» (И. Чапковский, основатель проекта «Семейное образование»)

«Куда мы идем – это важно, но это всегда меняется. А что именно происходит в этом моменте и как это происходит важнее, чем то, что мы хотим получить в результате. Мы занимаемся не обучением, а образованием, так как обучение – это когда мы хотим научить ребенка чему-то, но не работаем с его внутренним миром» (И. Донченко, исполнительный директор «Лиги образования» г. Москва)

В целом большинство информантов признают, что акцент не на цели образования, а на процессе – это важная характеристика альтернативности.

Второй ключевой характеристикой альтернативного образования, по мнению участников фокус-группы, является субъектность ученика, третьей – индивидуализация. Для обеспечения последней «создаются свои институты – школы, родительские объединения, свои образовательные направления типа Монтессори, Вальдорфа и т.д. Есть свои методики, даже книги, фильмы. И философские трактаты. И даже школы во дворе уже появляются» (А. Семенычев, руководитель инфопортала «Альтернативное образование» г. Москва).

Четвертая характеристика альтернативного образования – самостоятельное определение содержания. Альтернативные школы сами формируют наполняемость учебной программы, сохраняя только реперные точки государственной итоговой аттестации. Содержание образования идет за интересами ребенка.

«У нас есть четкий критерий, почему наши проекты альтернативные: они не занимаются никакой образовательной деятельностью. Альтернативные проекты не учат по ФГОС, они учат так, как нужно ребенку. Поэтому проекты не подлежат лицензированию» (С. Марзеева, руководитель проекта и сайта «А-образование», организатор конференций по альтернативному образованию, руководитель телеграмм-канала «Альтернатива школе», г. Москва).

В альтернативном образовании, по мнению Н. Рителль, руководителя образовательного альянса и частной школы «Rittel School» г. Екатеринбург, содержание более гибкое и вариативное, а сами учебные заведения отличаются подходом к организации процесса: здесь есть тью-торское сопровождение, в центре внимания – ученик, а не амбиции родителей, учителей и т.д.

Однако важно заметить, что подходы к отбору содержания в альтернативных проектах очень разные. Здесь есть и авторские, синтезированные программы, и вообще отсутствие каких-либо программ. Кто-то оставляет приоритет за учеником, а кто-то отдает его учителю.

На современном этапе основным заказчиком альтернативного образования, по мнению нашего эксперта Н. Король, соавтора каталога частных, альтернативных, семейных школ г. Санкт-Петербурга «Просто учиться», являются родители, от них зависит форма и содержание образования.

В целом, надо сказать, мысли о роли родителей в альтернативном образовании у экспертов разделились. Чаще всего выделяются две позиции: 1) участие родителей в образовании ребенка равно участию школы; 2) родители инерты. Тем не менее все участники фокус-группы рассматривают законных представителей ребенка как важную составляющую альтернативного образования.

«В 2015 году после конференции альтернативных школ мой фокус внимания сместился с педагогов на родителей. У меня до этого были иллюзии, что можно обучить педагогов, которые интересуются инновационными подходами, и что-то изменится в массовой школе. Ничего подобного не произошло, и когда я в 2015 году сменил фокус с педагогов на родителей, я понял, что альтернатива, она здесь» (И. Донченко, исполнительный директор «Лиги образования» г. Москва).

Информанты отмечали, что у альтернативных школ не может быть лицензии, иначе они не будут соответствовать своему названию, им не удержаться на пути альтернативности. В связи с этим учебные структуры рассматриваемого типа можно классифицировать по степени нарушения государственных правил.

«Одна семья очень хорошо изучала образование в Санкт-Петербурге, так как хотела переехать сюда из другого региона. Они мне подсказали, какая для них была главная точка отличия проектов альтернативы от неальтернативы. Они брали каталоги “Просто учиться”, Светланы Марзеевой, смотрели и отсекали все, что имеет лицензию. По их мнению, те проекты, которые имеют лицензию или идут по пути ее получения, какая бы идея у них не звучала, они от нее уйдут. Так как лицензия не позволит сохранить этот путь альтернативности, субъектности» (Т. Абузярова, создатель образовательного проекта для подростков «Футуристика», г. Санкт-Петербург).

Еще один вопрос, который обсуждался с информантами во время интервью и фокус-группы, касался отличий альтернативного образования - современного и практиковавшегося в конце XX в. Эксперты, развивающие данное направление, и руководители частных образовательных проектов выделили восемь дифференцирующих черт современного альтернативного образования в сравнении с начальным периодом его развития:

-

- во-первых, это открытость родителям, которые для «альтернативщиков» являются главными людьми в образовании;

-

- во-вторых, большая вовлеченность родителей в образование детей, так как все чаще среди них встречаются те, кто работает в гибком графике или не работает совсем;

-

- в-третьих, смещение ценности у родителей с результата (оценка) на развитие индивидуальности, личных интересов, психологический комфорт ребенка;

-

- в-четвертых, легальность. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.1 допускает возможность семейного образования и самообразования. Это делает правомерным реализацию разных видов частных проектов и удовлетворяет существующий запрос семей на иное, чем осуществляется в государственной школе, образование;

-

- в-пятых, отсутствие чёткой классификации: альтернативные проекты могут синтезировать несколько программ, подходов, методик, и это становится, скорее, нормой, чем исключением, экспериментом;

-

- в-шестых, развитие новых методик обучения на основе игропрактик, использования знаний нейропсихологии и возрастной психологии в обучении;

-

- в-седьмых, вариативность. Спектр дополнительного, онлайн-образования, репетиторства, просветительских проектов, конкурсов, олимпиад существенно расширился, образовательные ресурсы стали доступными (от лекций на ютубе до физических и химических лабораторий, музеев типа экспериментариумов). Все это позволяет строить различные образовательные программы. «Субъектность, кажется, вполне была характерна уже для 90-х XX века. Более того, из-за того, что не было четко очерченного госзаказа на образование, не возникало противопоставления между школой с лицензией и новаторскими проектами (они были внутри школы). Как бывшая ученица экспериментального класса профессора В.В. Агеева, я вижу отличие его альтернативного проекта, реализовавшегося в 90-х гг. XX в., в первую очередь именно в доступе к информации и ресурсам и в том, что родители не принимали никакого участия в жизни школы. По ценностям и устремлениям отличий не вижу» (И. Козниченко, создатель центра поддержки семейного обучения «Свирель», г. Ростов-на-Дону);

-

- в-восьмых, вовлечённость в создание проектов не только профессионалов в сфере образования, но и совсем далёких от этой сферы деятельности специалистов (например, предпринимателей).

Заключение . Альтернативное образование стало активным объектом научных исследований с середины XX в. Пик научного интереса к проблеме пришелся на 2015-2017 гг. Учеными альтернативное образование понимается в широком (все, что не входит в государственную парадигму образования) и узком смыслах (ориентация на ученика, на создание его субъектности, индивидуализация содержания образовательного процесса, его гибкость, опора на родителей, отсутствии легитимации).

В результате анализа процесса эволюции рассматриваемого феномена во времени было установлено, что в отличие от конца XX в. современное альтернативное образование открыто для взаимодействия с законными представителями ребенка, в первую очередь с его родителями, у которых произошло смещение образовательных ценностей с результата обучения в виде оценки на развитие индивидуальности, личных интересов и психологического комфорта ребенка. Современное альтернативное образование уже легально, характеризуется синтезом разных ме- тодик, подходов, программ, развитием новых. Оно лучше обеспечено образовательными ресурсами и цифровыми инструментами, событийными форматами обучения. Создание и реализация соответствующих проектов сегодня осуществляются не только специалистами в сфере образования, но и просто заинтересованными людьми.

В целом, альтернативное образование как место рождения и вызревания новых практик обучения подрастающего поколения достаточно динамично и многогранно. Для выявления и описания новых способов ведения, норм образовательной деятельности и поддерживающих их институтов необходима разработка критериев и шкал оценки «местонахождения» альтернативного проекта относительно классической системы школьного образования, что составляет перспективы научных исследований в заданном направлении.

Список литературы Альтернативное школьное образование: подходы к определению понятия

- Амонашвили Ш.А. Без сердца что поймем. М., 2015. 64 с.

- Вафина Д.И. Сущностно-содержательная характеристика понятия «Альтернативное образование» в контексте российских и американских исследований // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 1-8.

- Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989. 560 с.

- Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М., 2006. 160 с.

- Кичерова М.Н., Трифонова И.С. Принципы экосистемного подхода: возможности для моделирования образовательной экосистемы // Science for Education Today. 2023. Т. 13, № 3. С. 45-72. https://doi.org/10.15293/2658-6762.2303.03.

- Король Н.А. Как устроены необычные школы. Ответы на главные вопросы от лидеров украинских и петербургских альтернативных школ и образовательных проектов. СПб., 2023. 164 с.

- Петряева Е.Ю., Агеева Н.С., Яшина И.А. Сравнительный анализ развития альтернативного школьного образования в крупных городах России // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2023. Т. 17, № 2. С. 10-33. https://doi.org/10.25688/2076-9121.2023.17.2.01.

- Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Архангельск, 1990. 384 с.

- Щетинин М.П. Школа третьего тысячелетия. На пути к счастливому человеку. М., 2020. 260 с.

- Эпштейн М.М. Альтернативное образование. М., 2013. 91 с.

- Hartkamp P. Beyond Coercive Education: A Plea for the Realisation of the Rights of the Child in Education. Quantum Company, 2016. 152 p.

- Johnson G.M. Instructionism and Constructivism: Reconciling Two Very Good Ideas // International Journal of Special Education. 2009. Vol. 24, iss. 3. P. 90-98.

- Korn C.V. Alternative American Schools: Ideals in Action. N. Y., 1991. 170 p.

- Sliwka A. The Contribution of Alternative Education // Innovating to Learn, Learning to Innovate. P., 2008. P. 93-112. https://doi.org/10.1787/9789264047983-6-en.