Амбулаторная хирургическая помощь при болях в плече. Новые аспекты патогенеза и лечения

Автор: Сакс Леонид Александрович, Юдин Ва, Швецов В.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Целью работы являлась оценка эффективности кортикостероидов и гиалуроновой кислоты при амбулаторном лечении пациентов с болями в плече. Исследования показали, что ключевым звеном в патогенезе заболеваний являлись дегенеративнодистрофические и воспалительные изменения в синовиально-энтезиальном комплексе сухожилий мышц- ротаторов вращательной манжетки плеча. При последовательном, сочетанном применении кортикостероидов и гиалуроновой кислоты в комплексном лечении 151 пациента в 87,2% получены положительные результаты.

Кортикостероиды, гиалуроновая кислота, дегенеративо-дистрофические заболевания плеча

Короткий адрес: https://sciup.org/140188162

IDR: 140188162 | УДК: 617.572-009.7-089

Текст научной статьи Амбулаторная хирургическая помощь при болях в плече. Новые аспекты патогенеза и лечения

Боль в области плеча, одна из частых причин обращения пациентов к хирургу-ортопеду. Распространенность данной патологии среди взрослого населения по данным нескольких популяционных исследований составляет 4–7%, увеличиваясь с возрастом (от 3–4% в возрасте 40–45 лет, до 17–20% в возрасте 55–65 лет) [1, 3, 4]. Основной причиной болей у пожилых являются воспалительные и дегенеративно-дистрофические изменения периартикулярных тканей (ПАТ), и в первую очередь окончаний сухожилий ротаторов вращательной манжетки плеча (ВМП) – энтезисов. В структуре заболеваний ротаторов ВМП энтезопатии и тендиниты составляют более 85% [5]. Другой значимой причиной болей в плече (10–15%) является остеоартроз (ОА) плечевого сустава – омартроз [3]. Этиология дегенеративно-дистрофических заболеваний (ДДЗ) многофакторная и проявляется плейотропностью поражения плечевого сустава.

В подавляющем большинстве заболевания ВМП и плечевого сустава успешно лечатся консервативно, однако до настоящего времени нет определенного консенсуса относительно эффективности консервативных и оперативных методов лечения. Результаты научных исследований сравнения хирургического и консервативного методов лечения зачастую противоречивы, а их выводы недостаточны для формирования концепции и определения стратегии лечения. В опубликованных исследованиях эффективность консервативных методов лечения колеблется в широких пределах, от 33 до 92%, а неудовлетворительные результаты хирургического лечения составляют от 11% до 75% [6]. Не утихает спор и о первопричине и роли воспаления при ДДЗ. Одни исследователи считают первичным звеном патологические изменения внутрисуставных структур, другие связывают ее с воспалением периартикулярных тканей. Даже на прошедшем в Барселоне в апреле 2012 года конгрессе OARSI, при голосовании о первопричине остеоартроза и роли воспаления, голоса распределились поровну, 50 / 50 [7]. Современная концепция ДДЗ рассматривает сустав и периартикулярные ткани, как единый орган, где все вне- и внутрисуставные структуры взаимосвязаны и взаимозависимы. Большинство исследователей придерживается точки зрения, что при биологическом старении организма дегенеративно-дистрофические процессы происходят одновременно и в тех и других структурах [8]. Дистрофия – понятие патоморфологиче-ское, означает патологический процесс, развивающийся вследствие нарушения местного или общего обмена веществ и проявляющийся накоплением в клетках и тканях количественно и качественно изменённых продуктов обмена. В процессе биологического старения такими продуктами обмена являются конечные продукты гликирования (КПГ), и прежде всего фруктозамин. КПГ – это основная причина спонтанного повреждения структуры внутриклеточных и внеклеточных белков сухожильной, мышечной, хрящевой и костной тканей, приводящая к нарушению физиологического состояния гомеостаза и функции сустава [9].

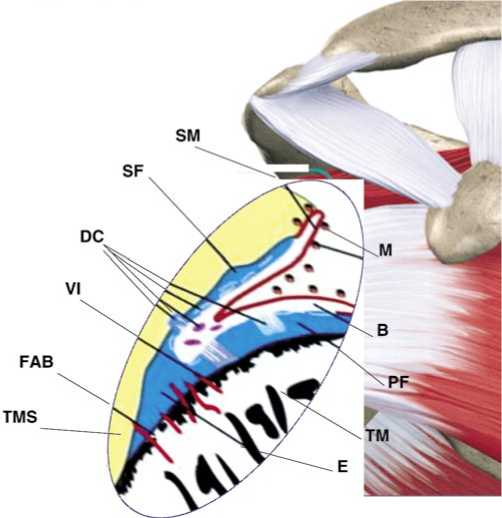

Действие доминирующих системных (биологическое старение, возраст, пол, наследственность, метаболический синдром) и местных (избыточная масса тела, последствия заболеваний и травм) факторов и определяют ведущее звено возникновения и прогрессирования дегенеративнодистрофических процессов. Энтезисы сухожилий и связок в месте фиксации к кости представляют собой уникальную анатомическую структуру, с помощью которой значительная механическая энергия равномерно передается, рассеивается и гасится на том или ином сегменте био-кинетической цепи конечности. Современная концепция механотрансдукции определяет эту структуру, как орган – «синовио-энтезиальный комплекс» (СЭК), рис. 1 [10].

Энтезис имеет сложную функционально-анатомическую интеграцию с прилегающими мягкими тканями и синовиальной оболочкой и присутствует в 85% всех соединений сухожилий с костью. Формируясь вблизи суставов, СЭК имеет непосредственную связь с капсулой и синовиальной оболочкой сустава. Эта особенность объясняет характер происходящих микроанатомических и патогенетических процессов. Фиброзно-волокнистый хрящ энтезиса, являясь бессосудистой и лишенной иннервации зоной, склонен к повреждению и микротравматизации, но при этом полностью лишен иммунных клеток. В нормальных условиях, синовиальная оболочка смазывает и питает энтезис, связанный с волокнистым хрящом.

При его воспалении любрикация и питание резко нарушаются, развиваются дегенеративно-дистрофические изменения. Основные ротаторы ВМП (надостная, подостная и малая круглая мышцы) образуют СЭК на плечевой кости, прикрепляясь соответственно к верхней, средней и нижней фасеткам большого бугорка. Энтезисы надостной и малой круглой мышц интимно сращены с капсулой плечевого сустава, оттягивая ее при сокращении, тем самым предотвращают ее от ущемления. Надостная и подостная мышцы в области фасеток имеют собственные подсухожильные сумки, сообщающиеся с полостью сустава. Подлопаточная мышца, прикрепляясь к малому бугорку, также имеет собственный СЭК, сращена с капсулой сустава и имеет собственную подсухожильную сумку, сообщающуюся с полостью плечевого сустава [2]. Такая тесная интеграция энтезисов ротаторов ВМП с синовиальными сумками, капсулой и полостью плечевого сустава способствует быстрому распространению воспалительного процесса. Статическая нестабильность плечевого сустав, вызванная гипотрофией и слабостью ротаторов ВМП, может стать причиной ущемления капсулы сустава ее травматизации и воспаления. Страдает и субхондральная кость. Метаболические изменения вызывают нарушение кровообращения, отек костного мозга, ремоделирование костной структуры, формирование субхондральных кист. При лучевой диагностике у наших пациентов определялись зоны отека костного мозга, склероз и фрагментация, кистозная перестройка большого бугорка. Деструктивные процессы в фиброзно-волокнистом хряще приводят к повреждению кальцинированного хряща и прорастанию в него сосудов субхондральной кости. Нарушение барьера, защищающего фиброзно-волокнистый хрящ

Рис. 1. Схематическое изображение synovio-entheseal complex (SEC). Имплантация сухожилия надостной мышцы в области большого бугорка плечевой кости; SM – синовиальная оболочка субакромиальной сумки, тесно связана с зоной имплантации (Е); В – кальцинированный хрящ; SF – волокнистый хрящ; PF – периостальный волокнистый хрящ, охватывающий большой бугорок плечевой кости кости (TM); M – макрофаги являются неотъемлемой частью синовиальной оболочки, и их анатомическая близость к волокнистому хрящу; VI – вторжение кровеносных сосудов в зону имплантации характерно для пожилых людей; FAB – прорастание сосудов из субхондральной пластинки; TMS – сухожилие надостной мышцы; DC – очаги деструкции в фиброзно-волокнистом хряще; TM – большой бугорок от проникновения сосудов, вызывает его разрушение и развитие хронического воспаления энтезиса.

Главным звеном в патогенезе ДДЗ плеча являются дегенгеративно-дистрофические изменения (микроразрывы и образование деструктивно –некротических очагов) фиброзно-волокнистого хряща, травматизация капсулы) в синовио-энтезиальном комплексе сухожилий ВМП. Иммунные клетки синовии запускают каскад воспалительных событий, ведущих к энтозопатии и тендиниту ротаторов ВМП.

В воспалительный процесс вовлекаются капсула, субакромиальная , подостная , подлопаточная подсухожильные сумки, сообщающиеся с полостью плечевого с устава.

Длительное действие системных и местных факторов способствует распространению воспалительного процесса на внутрисуставные структуры. Развивается сино-виит, ведущий к повреждению синовиальной мембраны и капсулы плечевого сустава, нарушению гомеостаза, прогрессирующей деградации суставного хряща [5]. Характер синовиальной реакции зависит от длительности заболевания и сопутствующих метаболических и структурных изменений в других тканях сустава. Па- тогенетические механизмы, лежащие в основе развития синовиита, свидетельствуют о том, что воспалительный процесс предполагает участие толл-подобных рецепторов и активации каскада комплемента, продуктами деградации внеклеточной матрицы, хрящевой и других тканей сустава. Прогрессирование синовиальной реакции стимулирует синтез и высвобождение широкого спектра медиаторов воспаления, цитокинов и хемокинов. Последние определяются, как в тканях суставов, так и в синовиальной жидкости, оказывая катаболическое влияние на клетки хрящевой, синовиальной, сухожильной и костной тканей. [10]. В конечном итоге патологические изменения могут привести к частичному или полному разрыву ротаторов ВМП, воспалению плечевого сустава и нарушению его функции. При сонографических исследованиях, проведенных нами в остром периоде ДДЗ, у 80% больных определялись отек и утолщение энтезисов ротаторов ВМП (надостной мышцы > 2 мм), жидкостной компонент в подсухожильных сумках и явления синовиита плечевого сустава. Также характерна реакция надкостницы большого бугорка, в виде ее утолщения. Поэтому СЭК, скорее всего, представляют собой ключевую структуру в патогенезе возникновения воспаления суставов и дегенеративно-дистрофических изменений ВМП. Механизмы возникновения воспаления энтезиса и распространения его на сустав до недавнего времени были недостаточно изучены и оценены [10].

Материал и методы

За период 2009–2012 гг. в хирургическом отделении поликлиники наблюдалось 687 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями костно-мышечной системы. Пациенты с патологией плеча составили 151 человек (21,3%). В структуре лечившихся (табл. 1) патология ВМП составила 96 человек (63 %).

Возраст больных от 45 до 73 лет. Мужчин было 94, женщин – 57. Заболевание правого плечевого сустава было у 107 человек, левого – у 44 человек. Длительность заболевания от нескольких месяцев до 1 года. Большинство пациентов безуспешно лечилось по поводу плечелопаточного периартрита, шейного остеохондроза. Основными жалобами были интенсивные боли (особенно ночные) и ограничение движений, вплоть до значительного нарушения функции плечевого сустава. Мультфакторная этиология и плейотропность поражения ДДЗ плеча определяли клиническую картину, течение и исход заболевания.

При клиническом исследовании отмечалась гипотрофия мышц ВМП – особенно надостной, подостной и малой круглой. Определялся положительный тест Дауборна.

У 32 (21%) пациентов диагностирован метаболический синдром (сахарный диабет, гиперхолестеринемия, гипертония, ИБС). Зоной иннервации n. suprascapularis является надостная мышца и плечевой сустав. Надлопаточный нерв образуется из верхнего ствола плечевого сплетения C5–C6, осуществляет иннервацию субакро- миальной сумки, акромиально-ключичного сочленения, клювовидно – акромиальной, клювовидно-ключичной связок и более 70% капсулы плечевого сустава [2].Болевой синдром при субакромиальном синдроме обусловлен в том числе и невритом надлопаточного нерва при вовлечении его в воспалительный процесс. Гипотрофия ротаторов ВМП является следствием саркопении, жирового перерождения мышечных волокон и нарушениям их иннервации. При метаболическом синдроме, сопровождающемся диабетической нейропатией надлопаточного нерва, эти проявления наиболее выражены [11].

В клинической картине определялись сочетанные поражения, составляющих плечевой сустав структур (табл. 1).

Когорта пациентов с субакромиальным синдромом составила 98 человек (65%), омартрозом -21 человек (14%) тендинитом сухожилия длинной головки бицепса – 21 человек (14%) и тендинитом сухожилий мышц, фиксирующихся к клювовидному отростку лопатки (короткая головка бицепса, клювоплечевая, малая грудная мышц) – 11 человек (7%).

Амбулаторная хирургическая помощь пациентам состояла в проведении локальной инъекционной терапии в область патологического очага, инъекций гиалуроновой кислоты в субакромиальную сумку и внутрисуставного введения ГК в плечевой сустав (табл. 2). В послеоперационном периоде назначался индивидуальный курс реабилитации: ЛФК, ФТЛ.

Всем пациентам выполнялась стандартная рентгенография плечевых суставов.

Рентгенологическая картина при этом малоинформативная. На рентгенограммах, выполненных нашим пациентам, отмечались склероз, небольшие остеофиты, фрагментация области большого бугорка, склеротические изменения головки плеча и суставной впадины. Плечевой сустав – шаровидный, многоосный сустав. Его динамическая стабилизация осуществляется за счет костной структуры плечевого, акромиально-ключичного и ключично-грудинного суставов. Статическая стабилизация поддерживается мышцами плечевого пояса и в первую очередь ВМП. Вертикальная нагрузка на суставные по-

Табл. 1. Структура лечившихся больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями плеча

|

Субакромиальный синдром |

98 / 65% |

|

Тендинит ВМП: • надостная мышца, лигаментит клювовидно-акрокроми альной связки, субакромиальный бурсит |

79 |

|

• подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы подклювовидный бурсит |

16 |

|

• ретрактильный капсулит |

3 |

|

Тендинит: • сухожилия длинной головки бицепса |

21 / 14% |

|

• короткой головки бицепса, клювоплечевой, малой грудной мышц |

11 / 7% |

|

Омартроз |

21 / 14% |

|

Итого: |

151 / 100% |

Табл. 2. Структура врачебных манипуляций при ДДЗ плеча

|

№ пп |

Локализация |

Доступ |

Всего |

Кортикостероиды |

Гиалуроновая кислота |

|

1. |

Субакромиальный синдром:

|

передний передне-боковой передний |

98 48 36 11 3 |

Бетаметазон 5 мг |

Остенил – 11 20 мг / 2 мл Дьюралан – 3 60 мг / 3 мл |

|

2. |

Тендинит:

|

передний |

21 11 |

Бетаметазон 5 мг |

|

|

3. |

Омартроз |

передний |

21 |

Бетаметазон 5 мг |

Дьюралан 60 мг / 3 мл-18 Дьюралан SJ 20 мг / 1 мл-3 |

|

4. |

Итого |

151 |

151 |

35 |

верхности незначительна. В связи с этим реакция трансформации костной ткани в виде остеофитов не выражена. Морфологическим изменениям в большей степени подвержена ВМП, несущая основную нагрузку на плечо. В последние годы в практической ортопедии все большую популярность приобретает УЗИ – диагностика, как менее затратный и достаточно информативный метод. Чувствительность метода по оценкам экспертов составляет до 86 %. Для сравнения – МРТ – 91% [12]. Сонография плечевых суставов выполнена 135 пациентам (у 5 пациентов были предварительные МРТ исследования). Сонографические исследования позволяли диагностировать локализацию процесса, характер патологических изменений в сухожилиях и мышцах ВМП, наличие воспаленных слизистых сумок, выраженность синовиита, степень дегенеративных изменений хряща и головки плечевой кости, передней и задней хрящевой губы суставной впадины. К сожалению, имеющееся программное обеспечение УЗИ не позволило точно опредеделить размеры и характер разрыва надостной мышцы. Ошибки в диагностике при ультразвуковом исследовании наиболее часто состояли из-за неспособности провести различие между частичным и полным разрывом надостной мышцы размерами до 1 см .

В таких случаях мы ориентировались на степень выраженности болевого синдрома, нарушение функции, результатов артроцентеза плечевого сустава. При разрывах надостной мышцы выражены явления синовиита, при этом количество аспирированного экссудата составляло от 5 до 7 мл. По показаниям дополнительно выполняли МРТ плечевого сустава.

Главная задача консервативного лечения ДДЗ плеча состояла в купировании болевого синдрома и воспалительных явлений, создания оптимальных условий для восстановления исходного физиологического и функционального состояния структур субакромиального пространства (надостной мышцы, слизистых сумок), ликвидации синовиита, нормализации гомеостаза, предотвращении деградации хряща и разрушения сустава [8].

При метаболическом синдроме одновременно проводилась коррегирующая медикаментозная терапия, по показаниям назначались гипотензивные, гипогликемические, симтоматические препараты, статины.

В послеоперационном периоде назначался ограничительный режим 2–3 дня, местное применение холода. Через 5–7 дней приступали к ЛФК (изометрическая гимнастика).

Назначался массаж верхней конечности и надплечья, рекомендованы занятия в бассейне – плавание, рациональное питание и ведение здорового образа жизни.

Результаты лечения

Из 151 пациентов осмотрены 125 человек, в сроки от 6 месяцев до 2-х лет. Оценка эффективности лечения проводилась с использованием принятых стандартов. Исходный уровень боли был не менее 7 (по100 мм шкале VAS), длительность болевого синдрома более 3-х месяцев. Положительным ответом считалось снижение показателей боли не менее 5 пунктов (50%), снижение суточной потребности НПВП и степени нарушения функции (значительное, умеренное, незначительное, без нарушения).

После внутрисуставного введения дьюралана через 5–7 дней у больных наблюдалось значительное снижение боли, которое сохранялось до 1 и более года. Через 3–5 месяцев наблюдалось увеличение объема движений и восстановление адекватной функции плечевого сустава.

У 16 пациентов (12,8%) с омартрозом, ретрактиль-ным капсулитом, частичным разрывом надостной мышцы сохранялось незначительное нарушение функции плечевого сустава. Ночных болей не было, мышечная сила пораженной верхней конечности оставалась ниже, чем здоровой. Восстановление объема и силы ротаторов ВМП наблюдалось в случаях успешного восстановления их структуры. Тем не менее, незначительная атрофия мыщц ВМП сохранялась длительное время и спустя 2 года после лечения [14].

При контрольной сонографии (10 человек) воспалительных явлений и прогрессирования деструктивных изменений суставов не выявлено. Потребности в НПВП нет, оперативное лечение не показано. У одного пациента 60 лет, профессионального каменщика, при физической нагрузке произошел разрыв сухожилия длинной головки бицепса. В течение 2-х лет ему было произведено 3 инъекции кортикостероидов, от оперативного лечения воздержался.

Повторно выполнено внутрисуставное введение дьюралана 3 мл / 60 мг пациенту 73 лет, спустя 2 года.

Обсуждение результатов лечения

-

1. Кортикостероиды обладают мощным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, в короткий срок устраняют симтомы воспаления. КС подавляют выработку провоспалительных цитокинов: интерлейкинов (ИЛ) 1, 6 и 8, фактора некроза опухоли (ФНО), участвующих в механизмах иммунного ответа. Подавление кортикостероидами медиаторов воспаления уменьшает вероятность деградации ГК при ее последующем введении в субакромиальную сумку и плечевой сустав [3]. Превентивное введение КС нивелирует возможные побочные действия при последующем введении ГК. Продолжительность действия КС была кратковременная и составляла от 1–3 до 5–6 месяцев.

-

2. Инъекции ГК в субакромиальню сумку улучшают лю-брикацию и питание энтезиса, регенерацию надостной мышцы при ее разрыве. Длительность ремиссии при применении ГК в отдаленном периоде значительно превосходила действие КС и составляла от 1,5 до 2-х лет [15].

-

3. Внутрисуставное введение в плечевой сустав высокомолекулярного гиалуронана дьюралана сопособствует восстановлению физиологического состояния хряща и гомеостаза сустава. При этом восстанавливается концентрация ГК в синовиальной жидкости, что ведет к улучшению любрикации и питания внутрисуставных структур, нормализации функции синовиальной мембраны и улучшению регенерации патологически измененной надостной мышцы [13]. Механизм действия ГК зависит от размера её молекулы. ГК с низкой молекулярной массой вызывает каскад провоспалительных реакций путем модуляции рецепторов-интегринов клеточной мембраны и активации ядерного фактора Каппа (NF-Кб), ведущих к увеличению синтеза провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, 6, 8, ФНО, медиаторов воспаления -матричной металлопротеиназы-13 (MMP-13) и активных форм кислорода – синтазы окиси азота (INOS). С другой стороны ГК с высоким молекулярным весом проявляет противовоспалительный эффект, блокируя рецепторы клеточной мембраны и ингибируя ядерный фактор Каппа (NF-Кб), активируя выработку противовоспалительных цитокинов, уменьшая воспаление и повреждение хряща и стимулируя синтез собственной ГК [15, 16, 17, 18, 19]. Длительность стойкой ремиссии составила от 1,5 до 2-х лет

-

4. Нормализация физиологического состояния гомеостаза сустава и периартикулярных тканей определяла восстановление адекватной функции плечевого сустава.

Выводы

-

1. Ключевым звеном в патогенезе ОА и ДДЗ плеча являются дегенгеративно-дистрофические изменения (микроразрывы, кровоизлияния и некроз) в синовио-энтезиальном комплексе сухожилий ВМП, вызванные системными и местными факторами.

-

2. Последовательное, сочетанное применение глюкокортикоидов и гиалуроновой кислоты – эффективный метод в комплексном лечении ОА и ДДЗ плеча.

-

3. Для обоснования оптимальной стратегии консервативного лечения и прогнозирования течения ОА и ДДЗ плеча необходимы дальнейшие научные исследования прогностических факторов, клинических проявлений, продолжительности симптомов и определения критериев мониторинга прогрессирования разрывов ВМП, уточнения и стандартизации программы системной фармакотерапии, физиотерапии и реабилитации.

Положительные результаты лечения получены в 87,2% случаев.

Список литературы Амбулаторная хирургическая помощь при болях в плече. Новые аспекты патогенеза и лечения

- Беленький А.Г. Боль в области плечевого сустава, связанная с патологией периартикулярных тканей//Справочник поликлинического врач: 2005. № 4, -С. 3-7.

- Кованов В.В., Травин А.А. Хирургическая анатомия конечностей человека.//Москва, М, 1983, С. 64-66.

- Сакс Л.А., Юдин В.А., Швецов В.В., Трифонова Н.П. Краткосрочная локальная инъекционная терапия остеоартроза глюкокортикоидами.//Моск. хир. журнал 2011, № 3, С. 31-35.

- Хитров Н.А. Периартрит плечевого сустава -современные пути лечения.//Неврология, приложение к журналу «Consilium medicum» 2010 г., № 1. -С. 1-6.

- Fucentese S.F., Roll A.L., Pfirrmann C.W., Gerber C., Jost B. Evolution of nonoperatively treated symptomatic isolated full-thickness supraspinatus tears.//J Bone Joint Surg Am. 2012. Vol. 94(9). P. 801-7.

- Denard P.J., Wirth M.A., Orfaly R.M. Management of shoulder arthritis in young adults.//J Bone Joint Surg Am. 2011.Vol. 93 (9). P. 885-92.

- Makkol B. OARSI discussion: Mechanic just another cytokine? Ekspertny analysis from the World Congress on Osteoarthritis.//Rheumatology News Digital Network. 05/18/2012.

- Goldring S., Wright T. Summit Osteoarthritis: Frontiers in Ostheoartritis: Executive Summary of the Scientific.//HSSJ. 2012. Vol. 8. P. 2-3.

- Ahmed, P. Thornalley J. Роль конечных продуктов гликирования в патогенезе осложнений сахарного диабета.//Русский медицинский журнал 2009. Т. 17, № 9. С. 642-650.

- Benjamin M., McGonagle D. Histopathologic changes at «synovio-entheseal complexes» suggesting a novel mechanism for synovitis in osteoarthritis//J Arthritis and Rheumatism, 2007. Vol. 56. Р. 770-8.

- Costouros J.G., Porramatikul M., Lie D.T., et al. Restoration suprascapular neuropathy following arthroscopic repair of massive supraspinatus and infraspinatus rotator cuff tears.//Arthroscopy. 2007. Vol. 11. P. 1152-61.

- lannotti J.P., Ciccone J., Vysotsky J.L., et al. Accuracy of office ultrasound for diagnosis of shoulder rotator cuff tears.//J Bone Joint Surg. 2005. Vol.6. P. 1305-11.

- Yamaguchi H., Suenaga N., Oizumi N. et al. Will preoperative atrophy and fatty degeneration of the muscles of the shoulder improvement after rotator cuff repair in patients with massive rotator cuff tears? // Adv Orthop. // 2012: 195876. Epub 2012, January 12.

- Penning L., De Bie R.A., Walenkamp G.H. Effectiveness injections of hyaluronic acid or corticosteroids in patients with subacromial impingement: three randomized controlled trial.//J Bone Joint Surg Br. 2012. Vol. 94 (9). P. 1246-52.

- Kim Y.S., Park J.Y., Lee C.S., Lee S.J. Do hyaluronate injections in the shoulder of the disease at an early stage? A multicenter, randomized, blind and open comparative clinical study.//J Shoulder Elbow Surg. 2012. Vol. (6). P. 722-7.

- Joshua D.H., Michael J., Griesser. Rеtraktilny capsulitis. Treatment of adhesive capsulitis with intra-articular hyaluronan: a systematic review.//Int J Shoulder Surg. 2011. Vol. 5 (2). P. 31-37.

- Marder R.A., Kim S.H., Labson J.D., et al. Injection of the subacromial bursa in patients with rotator cuff syndrome: a prospective, randomized study comparing the effectiveness of different routes.//J Bone Joint Surg Am. 2012.Vol. 94(16).P. 1442-7.

- Yu J, Banquy X., Greene G.W., Lowrey D.D. et al. The boundary lubrication of chemically grafted and cross-linked hyaluronic acid in phosphate buffered saline and lipid solutions measured by the surface forces apparatus.//Langmuir. 2012. Vol. 28(4). P. 2244-50.