Амулеты из египетского фаянса с территории Горного Алтая

Автор: Богданов Е.С., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (32), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522625

IDR: 14522625 | УДК: 903'15

Текст статьи Амулеты из египетского фаянса с территории Горного Алтая

Женщины в древних кочевых сообществах всегда имели специфический комплекс повседневных украшений, являвшийся важной частью ко стюма. Однако возможность реконструировать полностью костюм женщины гунно-сарматской эпохи на территории Горного Алтая невелика ввиду особенностей погребального обряда и определенных природноклиматических условий, не способствующих сохранности органических материалов. Как правило, археологи имеют дело с различными нашейными украшениями, бисером с одежды и головных уборов, серьгами и подвесками, бусами из биконических, цилиндрических и т.п. бусин, в основном пастовых (из стекловидной массы), реже из сердолика, яшмы и других полудрагоценных камней. В составе женского костюма иногда встречаются различные обрядовые, ритуальные нашейные украшения, часть которых можно отнести к категории амулетов и в связи с этим говорить об их мифологической основе. В 2005 г. авторами данной статьи в ходе аварийно-спасательных работ на могильнике Курайка были найдены две

*Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проект № 06-06-80389 “Календарная хронология археологических памятников Алтая гунно-сарматской эпохи на основе дендрохронологических и радиоуглеродных данных (II в. до н.э. – V в. н.э.)”), программы Президиума РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям”, программы Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (проект НШ-6568.2006.6).

подвески из египетского фаянса; такие подвески на сегодняшний день являются единственными для территории Горного Алтая.

Археологический контекст находки

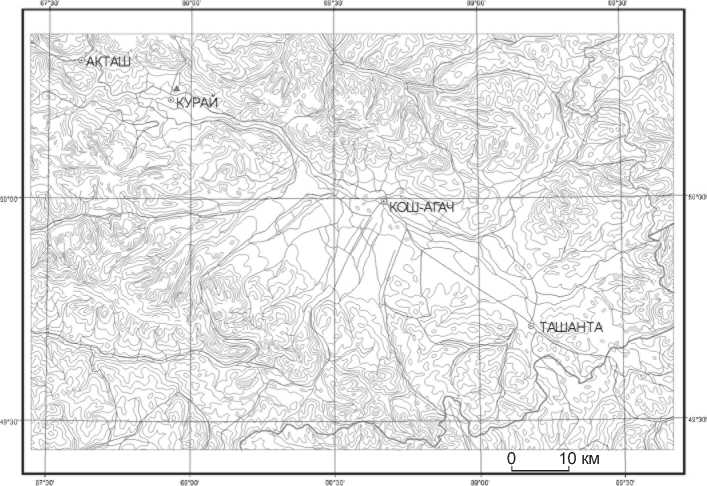

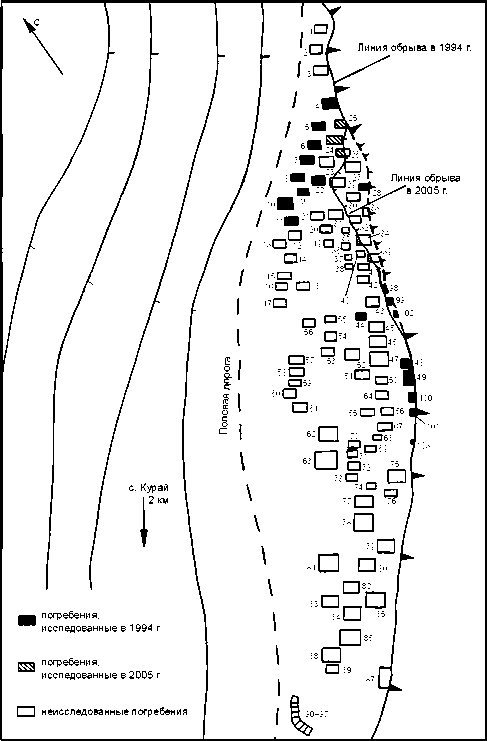

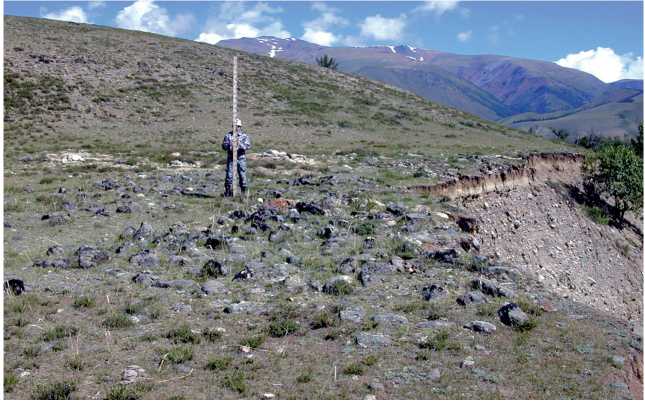

Могильник гунно-сарматского времени Курайка расположен на правом берегу пересыхающего русла р. Курайки, в 2 км к северо-востоку от с. Курай Кош-Агачского р-на Республики Горный Алтай (рис. 1). В 1994 г. на территории памятника проводились масштабные раскопки, в ходе которых было исследовано 19 разноплановых объектов [Соенов, Эбель, 1998, с. 113–135; Соенов, 2003, с. 18, 89–93] (рис. 2). Уже тогда отмечалось угрожающее состояние ряда насыпей, расположенных на высоком осыпающемся краю береговой террасы на восточной оконечности могильника (рис. 3). С целью отбора древесины для дендрохронологических исследований авторами данной статьи в 2001, 2003 гг. на могильнике проведены вторичные раскопки практически всех ранее исследованных объектов, содержавших деревянные конструкции. При посещении памятника в 2005 г. было установлено, что три объекта находятся в угрожающем состоянии*, семь неисследованных насыпей обрушились. От погребений № 34, 39 осталась лишь малая часть; на глубине 1,5 м из откоса в обрезе обрыва были видны кости человека, несколько костей

Рис. 1. Месторасположение памятника Курайка (обозначен треугольником).

Рис. 2. План-схема могильника Курайка (по: [Соенов, 2003, с. 89]).

лежало внизу среди камней осыпи. При расчистке сохранившейся части объекта № 39 обнаружены сосредоточенные в одном месте останки человека: кости черепа, таза, рук, ребра (рис. 4). По-видимому, упавшие под обрыв кости были собраны местными жителями, сложены обратно в яму и чуть присыпаны. Под костями в анатомическом порядке находились шейные позвонки и ключицы, рядом с ними -две подвески. По определению Д.В. Позднякова, кости принадлежат женщине 45-55 лет*.

Описание находок

Обе подвески сине-зеленого цвета выполнены в виде мужских гениталий (рис. 5). Высота изделий 1,9 см, ширина 1 см. Моделирована одна сторона; с оборотной стороны подвески плоские. Оба изделия имеют в верхней части ушки для подвешивания. Одна подвеска деформирована; орнамент затерт, очевидно, в ходе длительного использования.

Дата, аналоги

Фаллические подвески-амулеты уникальны не только для данного могильника, но и для всей территории Горного Алтая. Дело в том, что изделия изготовлены из египетского фаянса; подобные ук-

Рис. 3. Вид на восточную часть могильника Курайка с юга.

рашения встречаются в основном на территории Северного Причерноморья и Прикубанья в памятниках античного времени.

Название “египетский фаянс” условно. У предметов из этого материала нет глинистого черепка, определяющего категорию фаянса. Первоначально основой для глазуровки служил мягкий и устойчивый к высоким температурам минерал стеатит, являющийся твердой разновидностью талька. Стеатит податлив в обработке, он легко режется ножом и даже сохраняет следы от нажима ногтем, твердость его равна единице. Вырезанное из стеатита изделие покрывалось глазурью – т.н. шликером – толченой смесью силиката натрия, кальция и какого-нибудь красителя, разведенной в воде. Изделие покрывалось шликером перед обжигом. При обжиге смесь плавилась, превращаясь в стекловидную массу, и растекалась по поверхности. Основу для глазуровки приготовляли и искусственно из смеси тонкого кварцевого песка с карбонатом соды. Ком приготовленной массы вдавливали в одностороннюю форму, после чего изделие вынимали, дорабатывали, сушили, а затем обжигали, предварительно покрыв глазурью [Алексеева, 1975, с. 23, 25]. Состав сырья и условия обжига влияли на

Рис. 4. Вид на разрушенное погр. № 39.

Рис. 5. Подвески-амулеты из погр. № 39. Могильник Курайка.

качество фактуры, поэтому расцветка предметов из египетского фаянса очень разнообразна. В стеклоделии в качестве красителя использовали окись меди и железа для получения бирюзового и зеленого цветов, а кобальт – темно-синего [Там же].

Е.М. Алексеева в своей основополагающей работе “Античные бусы Северного Причерноморья” [1975] выделила 98 типов изделий из египетского фаянса. Подвески, найденные в Горном Алтае, относятся к 90-му типу [Там же, с. 47, табл. 12, 12 ; категория 3706: табл. 4, 01 , 02 ]. Исследовательница учла 29 подобных изделий. Однако к настоящему времени круг таких предметов расширился за счет находок не только с территории Северного Причерноморья [I tesori dei kurgani del Caucaso…, 1991, cat. 260], но и Прикубанья. Аналогов можно найти много. Для нас важно, что в Северном Причерноморье подвески в виде гениталий найдены в комплексах конца I в. до н.э. – II в. н.э.; данная форма амулетов соответствует только римской эпохе [Там же, с. 47]. По древесине погребальных колод могильник Курайка по 14С датируется второй половиной II – серединой III в. н.э. [Panyushkina et al., 2007]. Таким образом, найденные амулеты из египетского фаянса могут служить достоверным хронологическим индикатором данного памятника.

Подвески в виде гениталий можно рассматривать в ряду других фигурных изделий из египетского фаянса, являвшихся символами культов апотропеического (охранительного) характера, которые почитались в повседневном быту. Судя по количеству и разнообразию фигурных изделий в их ареале (Северное Причерноморье), в первые века нашей эры резко возрос интерес к амулетам и мелким божкам-фетишам [Алексеева, 1975, с. 30]. Речь идет прежде всего о различных фаллических формах и изображениях в виде руки, сложенной в кукиш, а также о многочисленных фигурках такого популярного персонажа, как карликообразный бог Бес. Он, например, защищал от зла в широком смысле, был покровителем семьи, охранял дом, детей, женщин, помогал при родах [Мифологический словарь, 1990, с. 109]. Бес как собирательный образ был особенно популярен в греко-римский период на обширной территории, часто изображался на предметах женского туалета, бытовых вещах, амулетах, встречался в детских могилах [Алексеева, 1975, с. 38; Ходжаш, 2004, с. 9–10]. Иногда у Беса показаны мужские гениталии; известны рельефные сцены его совокупления [Ход-жаш, 2004, ил. 32, 80, 85]. Очень часто этот божок в виде амулета входил в состав ожерелий и бус [Там же, ил. 196, 197, 199]. Известна статуэтка бога Беса с территории Горного Алтая из коллекции графа А.С. Уварова; она была найдена в ходе грабительских раскопок курганов [Гуляев, 2005, ил. на с. 342].

Выводы

У кочевников гунно-сарматского времени в Центральной Азии, как и у народов, населявших Северное Причерноморье и обширную территорию вплоть до Скандинавии, данные предметы выступали символами универсального апотропеического назначения. Остается открытым вопрос о путях проникновения изделий из египетского фаянс а из Средиземноморья – района их происхождения – на Алт ай. Анализ погребального инвентаря из могил, датирующихся первыми веками нашей эры, показал большое количество импортных изделий, которые попадали в разные уголки азиатских степей в ходе транзитных торгово-меновых операций. Появление таких вещей давало определенный импульс для утверждения в быту этнически чуждых предметов “иноземной моды” и “вписывания” их в систему местных ритуально-мифологических представлений. Во всяком случае, не вызывает сомнения, что амулеты из египетского фаянса с фаллическими изображениями вызывали повышенный интерес у кочевников и именно поэтому имели такой широкий ареал.