Аналитическая платформа по формированию групп риска развития профессиональных заболеваний и анализу эффективности профилактических мероприятий

Автор: Е.В. Зибарев, И.В. Бухтияров, С.М. Вострикова, О.К. Кравченко, А.К. Бессонова, К.С. Мухин

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

Внедрение цифровых решений способствует достижению стратегических приоритетов государства, в том числе по сохранению здоровья и продлению трудового долголетия, реализуемых в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Поэтому одной из актуальных задач является цифровизация фор-мирования групп риска развития профессиональных заболеваний и управления этими рисками для здоровья работни-ков. Однако из-за наличия множества методических подходов эта задача пока не решена на федеральном уровне. Осуществлено формирование групп риска развития профессиональных заболеваний по гигиеническим и медико-биологическим критериям и оценка эффективности профилактических мероприятий у лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний. В работе под риском развития профессиональных заболеваний подразумевается вероятность развития любых профессиональных заболеваний с учетом воздействия производственных факторов и медико-биологических показа-телей состояния здоровья работников. Проанализированы результаты периодических медицинских осмотров до и после проведения профилактических мероприятий. В исследование включены данные 546 работников, занятых в добыче металлических руд (9,34 %) и в сфере транспорта (90,66 %). Формирование групп риска развития профессиональных заболеваний проведено по методике формирования групп риска по результатам периодических медицинских осмотров, разработанной в развитие основных положений Руководства Р 2.2.3969-23. Сформированы группы риска по следующим видам профессиональных заболеваний: нейросенсорная тугоухость (НСТ), вибрационная болезнь и радикулопатия. Анализ показал, что большинство работников, подверженных шуму, отнесены к III (средний риск) (43,85 %) и IV (высокий риск) (49,72 %) группам риска; при воздействии вибрации – 58,68 % к III группе; при повышенной тяжести труда – 51,27 % также к III группе риска. Оценена эффективность профилактических мероприятий (реабилитация, санаторно-курортное лечение) с применением показателей индивидуального и усредненного суммарного риска развития профессиональных заболеваний. Выявлены наиболее частые хронические заболевания и эффективные методы профилактики. Разработаны критерии эффективности и алгоритмы их оценки с использованием аналитической платформы.

Профессиональное заболевание, группа риска, аналитическая платформа, показатель индивидуального суммарного риска, показатель усредненного суммарного риска, гигиенические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/142245773

IDR: 142245773 | УДК: 613.6.027:004.42 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.3.05

Текст научной статьи Аналитическая платформа по формированию групп риска развития профессиональных заболеваний и анализу эффективности профилактических мероприятий

Кравченко Ольга Кирилловна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник (e-mail: ; ORCID: .

Бессонова Анна Константиновна – младший научный сотрудник (e-mail: ; ORCID: .

Мухин Кирилл Сергеевич – техник (e-mail: ; ORCID: .

Современный этап развития общества и экономики характеризуется цифровизацией все больших сфер жизни. Цифровизация является мощным фактором, влияющим на все ключевые составляющие качества жизни – материальные условия жизни, здоровье, уровень образования, профессиональную деятельность, состояние окружающей среды, экономическую и социальную безопасность. Происходящие изменения делают необходимым автоматизацию различных процессов, в том числе и оценку профессиональных рисков.

В настоящий момент существуют различные автоматизированные системы в области управления профессиональными рисками [1–3], позволяющие вести электронный документооборот в области охраны труда, формировать реестр опасностей и опасных объектов, контролировать выдачу нарядов на выполнения работ, осуществлять комплексное управление аудитом, анализировать идентифицированные опасности в разрезе актуальной организационной структуры. Разработанные программные комплексы реализуют идентификацию опасностей на рабочем месте1, предзаполнение карты оценки профессиональных рисков по каждому рабочему месту2 в соответствии с подгруженным штатным расписанием3, подбор средств индивидуальной защиты, оценку рисков с последующем формированием отчета и итогового пакета документов в соответствии с требованиями законодательства России в области охраны труда.

Предлагаемые цифровые инструменты для оценки профессионального риска основываются на рекомендациях4 по выбору метода оценки профессионального риска и в основном нацелены на оценку рисков травмирования, они не позволяют опреде- лить риск развития профессиональных заболеваний.

Несмотря на устойчивую тенденцию снижения уровня профессиональной заболеваемости (в 2022 г. уровень профессиональной заболеваемости составлял 1,00 случай на 10 тыс. работающего населения, в 2023 г. – 0,96, в 2024 г. – 0,895), наблюдается рост показателей нетрудоспособностей: общее количество дней временной нетрудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями в 2022 г. составило 59 659, при этом размер ежемесячной выплаты в связи с профессиональным заболеванием, по данным СФР, составил 2 733 146,7 тыс. руб., что составляет 0,24 % бюджета СФР России6.

Для определения риска развития профессиональных заболеваний часто используют показатели, указанные в Руководстве по оценке профессионального риска7 (относительный риск, этиологическая доля, отношение шансов [4–8]), индекс профессиональной заболеваемости [9], выявление частоты встречаемости заболевания у работников определенных профессиональных групп по сравнению с контрольной группой [10, 11], расчет априорного риска развития профессионального заболевания при воздействии вредных веществ с использованием модели индивидуальных границ [12], также встречается применение анализа видов и последствий отказов (FMEA) [13]. Стоит отметить, что рассмотренные методы направлены на определение группового риска и, за исключением последней редакции Р 2.2.3969-23, не позволяют выявить персонализированный риск.

В работах отмечается, что на формирование и развитие профессиональных заболеваний влияют условия труда (факторы производственной среды и трудового процесса и их уровни, воздействующие на рабочем месте), стаж работы под воздействием вредного фактора [5–7, 12–14], наличие вредных привычек, гиподинамия, повышенная масса тела [7, 8, 15–17].

Кроме этого, на развитие профессиональных заболеваний влияет наличие у работника хронических заболеваний, например, у работников алюминиевой промышленности с профессиональной бронхолегочной патологией наличие сопутствующих заболеваний увеличивает тяжесть основного заболевания [18]. Проведенные исследования показывают, что на производстве стекловолокна у большинства работников с профессиональными заболеваниями (ограниченным гиперкератозом и злокачественными новообразованиями кожи) диагностируются болезни системы кровообращения (52,2 и 80,0 % соответственно) [19].

Таким образом, наличие хронических неинфекционных заболеваний у работников, особенно в сочетании с поведенческими рисками (курение, нездоровое питание), усиливает неблагоприятное воздействие вредных факторов на рабочем месте, повышая риск развития профессиональных заболеваний и осложняя их течение. Все это подтверждает актуальность разработки программы оценки рисков развития профессиональных заболеваний, одновременно учитывающей гигиенические и медико-биологические критерии.

Цель исследования – формирование групп риска развития профессиональных заболеваний по гигиеническим и медико-биологическим критериям и оценка эффективности профилактических мероприятий у лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний.

Материалы и методы. При формировании групп риска проанализированы данные, предоставленные территориальными отделениями Социального фонда России (СФР) в рамках реализации пилотного проекта по проведению профилактики профессиональных заболеваний работников в отдельных видах экономической деятельности8.

При отборе работников для участия в пилотном проекте учитывался стаж работы (более 7 лет), обязательное наличие на рабочем месте вредных факторов (шум, вибрация, тяжесть труда), а также наличие в анамнезе заболеваний, связанных с воздействием данных вредных производственных факторов.

Объектами исследования являлись 546 работников, занятых на предприятиях по добыче металлических руд (9,34 %) и перевозке пассажиров и грузов сухопутным транспортом (90,66 %).

Формирование групп риска проводилось на основании методики, разработанной ФГБНУ «НИИ МТ», утвержденной Минтруда и Минздравом России (27.08.2024)9 (далее – Методика), основанной на двух гигиенических и четырех медико-биологических критериях оценки профессионального риска: критерий 1 – класс условий труда (КР1); критерий 2 – стаж работника в условиях воздействия вредных и / или опасных производственных факторов (КР2); критерий 3 – ранние признаки заболевания (КР3); критерий 4 – наличие хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), связанных с условиями труда, или другой общесоматической патологии или их признаков (КР4); критерий 5 – факторы риска (ФР), повышающие вероятность развития ХНИЗ (КР5); критерий 6 – медицинский прогноз риска возникновения и течения заболевания (КР6).

На основании шести критериев для работников была определена одна из пяти групп риска: 1-я группа – «пренебрежимо малый риск»; 2-я группа – «малый риск»; 3-я группа – «средний риск»; 4-я группа – «высокий риск»; 5-я группа – «очень высокий риск» [20].

Оценка профессиональных рисков проводилась с использованием показателей индивидуального суммарного профессионального риска (ИСПР) (формула (1)) и усредненного суммарного профессионального риска (УСПР) (формула (2)).

ИСПР = £ ГР^, (1) i = 1

где ГРКР i – балльное значение группы риска по i -му критерию.

N ИСПР

УСПР = ^=1-----

N

где ИСПР i – значение индивидуального суммарного профессионального риска i -го работника предприятия, прошедшего ПМО; N – общее количество работников предприятия, прошедших ПМО.

Для оценки эффективности реабилитационных / профилактических мероприятий Методикой предусмотрены: критерий 7 – общие (гигиенические) профилактические мероприятия (КР7) и критерий 8 – мероприятия медицинской профилактики (КР8).

Динамика показателей ИСПР и УСПР позволила оценить эффективность проведенных профилактических исследований.

Для расчетов разработана программа формирования группы риска10, учитывающая специфику воздействия вредных производственных факторов при развитии различных профессиональных заболеваний11.

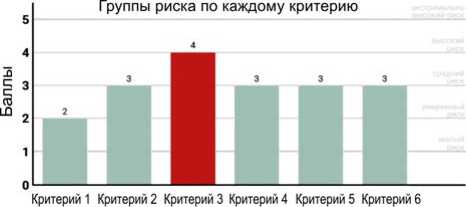

Результаты и их обсуждение. С использованием разработанной информационной платформы качественно и полуколичественно оценен риск развития профессиональных заболеваний, сформированы группы риска для 546 сотрудников предприятий с ранними признаками воздействия вредных опасных производственных факторов, 65,57 % из которых работали в условиях повышенного уровня шума (62,63 % – в сфере перевозки пассажиров и грузов, 94,12 % – в добывающей промышленности), 43,22 % – в условиях повышенной тяжести труда (37,37 % – на транспорте, 100 % – при добыче полезных ископаемых), 30,59 % – в условиях воздействия вибрации (24,85 % – работники транспорта, 86,27 % – работники добывающей промышленности). Для каждого работника с использованием программы сформированы группы риска по каждому критерию, определена итоговая группа риска и рассчитан показатель ИСПР (рис. 1).

В зависимости от уровня воздействия вредного производственного фактора (класс условий труда по фактору) определены группы риска по КР1. Преобладала вторая группа риска: при воздействии вибрации ко второй группе риска отнесено 58,08 % (53,66 % – в сфере транспорта, 70,45 % – в добыче полезных ископаемых); при воздействии шума – 75,98 % (75,81 % – в сфере транспорта, 77,08 % – в добыче полезных ископаемых); при работе в условиях повышенной тяжести труда – 63,56 % (60,5 % – сфере транспорта, 74,5 % – в добыче полезных ископаемых) работников.

Среди работников, прошедших ПМО, 29 человек (5,4 %) имели стаж работы во вредных условиях труда до 10 лет, 57 (10,4 %) – от 10 до 15 лет, 100 (18,4 %) – от 15 до 20 лет, 116 (21,2 %) – от 20 до 25 лет, 244 (44,6 %) – свыше 25 лет. Для работников транспортной отрасли нет ярко выраженной преобладающей стажевой группы, большинство сотрудников, прошедших ПМО, равномерно распределены по стажевым группам 15–20 лет (21,6 %), 20–25 лет (24,8 %) и свыше 25 лет (34,7 %), на первые две стажевые группы (до 10 лет и 10–15 лет) в совокупности пришлось 19,9 %. Для добывающей промышленности среди работников, прошедших ПМО, 95,9 % имеют стаж свыше 25 лет.

4 группа высокий риск 18 баллов

Класс Стаж Начальные Общие ХНИЗ Медицинский условий признаки ПЗ факторы прогноз труда риска

Рис. 1. Пример отображения результата формирования группы риска с использованием аналитической платформы по формированию групп риска

У 240 (43,96 %) работников выявлены ранние признаки воздействия шума (диагнозы: H83.3 – шумовые эффекты внутреннего уха, H90.3 – нейросенсорная потеря слуха двусторонняя, Z57.0 – неблагоприятное воздействие производственного шума12). У 3 (0,55 %) обнаружены ранние признаки воздействия вибрации (диагнозы: Z57.7 – неблагоприятное воздействие производственной вибрации, T75.2 – воздействие вибрации), для 72 (13,19 %) – ранние признаки воздействия тяжести труда и установлены предварительные диагнозы: M53.8 – другие уточненные дорсопатии, M54.1 – радикулопатия, M54.5 – боль внизу спины, Z57.8 – неблагоприятное воздействие других факторов риска (табл. 1).

В группе обследованных работников (n = 546) наиболее часто встречались болезни костномышечной системы и соединительной ткани (56,59 %), болезни системы кровообращения (51,83 %), болезни уха и сосцевидного отростка (43,96 %), болезни эндокринной системы, рас- стройства питания и нарушения обмена веществ (34,62 %) (табл. 2).

В добывающей отрасли преобладали болезни системы кровообращения (94,12 %), у работников транспорта более распространены болезни костномышечной системы и соединительной ткани (52,73 %), болезни уха и сосцевидного отростка (48,48 %), болезни системы кровообращения (47,47 %). При этом у 57,47 % работников, прошедших ПМО, выявлено состояние коморбидности – диагностировано три или более ХНИЗ, БСУТ или другой общесоматической патологии.

Большинство работников по критерию 5 – факторы риска – имеют умеренную (группа III) степень выраженности факторов риска (55,58 %), для 39,67 %

Таблица 1

Распределение работников по группам риска по КР3 (ранние признаки заболевания)

|

Группа риска |

Всего |

Транспорт |

Добыв. пром. |

||||

|

абс. |

% |

абс. 1 |

% |

абс. |

% |

||

|

НСТ |

|||||||

|

I |

42 |

7,69 |

18 |

3,64 |

24 |

47,06 |

|

|

II |

129 |

23,63 |

128 |

25,86 |

1 |

1,96 |

|

|

III |

128 |

23,44 |

105 |

21,21 |

23 |

45,10 |

|

|

IV |

54 |

9,89 |

54 |

10,91 |

|||

|

V |

5 |

0,92 |

5 |

1,01 |

|||

|

Итого |

358 |

65,57 |

310 |

62,63 |

48 |

94,12 |

|

|

ВБ |

|||||||

|

I |

115 |

21,06 |

104 |

21,01 |

11 |

21,57 |

|

|

II |

33 |

6,04 |

8 |

1,62 |

25 |

49,02 |

|

|

III |

13 |

2,38 |

10 |

2,02 |

3 |

5,88 |

|

|

IV |

1 |

0,18 |

1 |

1,96 |

|||

|

V |

5 |

0,92 |

5 |

9,80 |

|||

|

Итого |

167 |

30,58 |

122 |

24,65 |

45 |

88,23 |

|

|

РДП |

|||||||

|

I |

64 |

11,72 |

37 |

7,47 |

27 |

52,94 |

|

|

II |

75 |

13,74 |

75 |

15,15 |

|||

|

III |

84 |

15,38 |

68 |

13,74 |

16 |

31,37 |

|

|

IV |

12 |

2,20 |

4 |

0,81 |

8 |

15,69 |

|

|

V |

1 |

0,18 |

1 |

0,20 |

|||

|

Итого |

236 |

43,22 |

185 |

37,37 |

51 |

100 |

|

Таблица 2

Основные заболевания, диагностированные у работников

|

Класс заболеваний |

Код по МКБ-10 |

Доля работников с диагнозом, % |

||

|

всего |

транспорт |

добыв. пром. |

||

|

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |

E00–E99 |

34,62 |

32,73 |

52,94 |

|

Болезни глаза и его придаточного аппарата |

H00–H59 |

17,4 |

18,59 |

5,88 |

|

Болезни уха и сосцевидного отростка |

H60–H99 |

43,96 |

48,48 |

|

|

Болезни системы кровообращения |

I00–I99 |

51,83 |

47,47 |

94,12 |

|

Болезни органов пищеварения |

K00–K93 |

19,41 |

21,41 |

|

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

M00–M99 |

56,59 |

52,73 |

34,12 |

|

Болезни мочеполовой системы |

N00–N99 |

10,44 |

11,52 |

|

|

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения |

Z00–Z99 |

12,27 |

13,54 |

|

факторы риска либо отсутствуют (группа I), либо имеют низкую (группа II) степень выраженности. По итогам ПМО по критерию 6 (прогноз) для 58,47 % дан благоприятный медицинский прогноз, еще для 29,87 % – относительно благоприятный.

В ходе ПМО были даны рекомендации по мероприятиям медицинской профилактики: 295 человек направлены на профилактику НСТ (54,03 %), 175 – на профилактику радикулопатии (32,05 %), 52 – на профилактику вибрационной болезни и НСТ (9,52 %), 10 – на профилактику НСТ и радикулопатии (1,83 %).

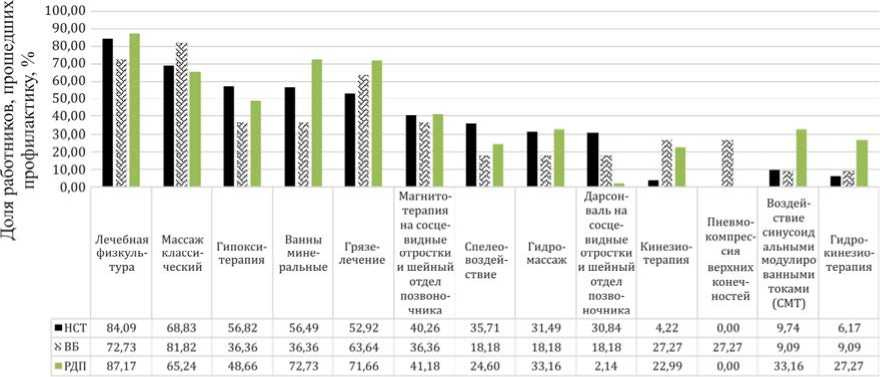

При проведении реабилитации использовалась в основном немедикаментозная терапия, преобладали лечебная физкультура (включая бассейн, терренкур) (84,09 % проходящих профилактику НСТ, 87,17 % – профилактика радикулопатии, 72,73 % – профилактика вибрационной болезни), классический массаж (81,82 % – профилактика вибрационной болезни, 68,83 % – профилактика НСТ, 65,24 % – профилактика радикулопатии), гипокситерапия (кислородные коктейли и фиточаи) (56,82 % проходящих профилактику НСТ, 48,66 % – профилактика радикулопатии, 36,36 % – профилактика вибрационной болезни), ванны минеральные (72,73 % – профилактика радикулопатии, 56,49 % – профилактика НСТ, 36,36 % – профилактика вибрационной болезни), грязелечение (71,66 % – профилактика радикулопатии, 63,64 % – профилактика вибрационной болезни, 52,92 % – профилактика НСТ) (рис. 2).

Определена итоговая группа риска до проведения медицинской профилактики и после. Установлено, что большая часть прошедших ПМО относится к среднему риску (группа III) по развитию вибрационной болезни (58,68 % – до проведения профилактики, 56,89 % – после проведения профилактики) и радикулопатии (51,27 % – до, 54,24 % – после). Приблизительно одинаково распределены сотрудники между III (43,85 и 47,21 % до и после проведения профилактики соответственно) и IV (49,72 и 45,53 %) группами риска по развитию НСТ (табл. 3).

Рис. 2. Частота применения форм немедикаментозной терапии при медицинской профилактике заболеваний: НСТ – нейросенсорная тугоухость, ВБ – вибрационная болезнь, РДП – радикулопатия

Таблица 3

Итоговые группы риска (ИГР) развития трех форм профессиональных заболеваний до и после профилактических мероприятий (в абсолютных значениях и в % к итогу)

|

Нозологические формы заболеваний |

||||||

|

НСТ |

ВБ 1 |

РДП |

НСТ |

ВБ 1 |

РДП |

|

|

Группа риска |

абс. |

|||||

|

ИГР (до) |

ИГР (после) |

|||||

|

II |

17 |

29 |

34 |

19 |

32 |

70 |

|

III |

157 |

98 |

121 |

169 |

95 |

128 |

|

IV |

178 |

35 |

67 |

163 |

37 |

28 |

|

V |

6 |

5 |

14 |

7 |

3 |

10 |

|

Итого |

358 |

167 |

236 |

358 |

167 |

236 |

|

% |

||||||

|

ИГР (до) |

ИГР (после) |

|||||

|

II |

4,75 |

17,37 |

14,41 |

5,31 |

19,16 |

29,66 |

|

III |

43,85 |

58,68 |

51,27 |

47,21 |

56,88 |

54,24 |

|

IV |

49,72 |

20,96 |

28,39 |

45,52 |

22,16 |

11,86 |

|

V |

1,68 |

2,99 |

5,93 |

1,96 |

1,80 |

4,24 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

У работников добывающей промышленности преобладает IV группа риска развития вибрационной болезни (63,64 % работников, подверженных воздействию вибрации), в транспортном секторе – III группа риска (70,73 %), по развитию НСТ и радикулопатии не выявлено существенных различий в распределении по группам риска у работников добывающей и транспортной сферы.

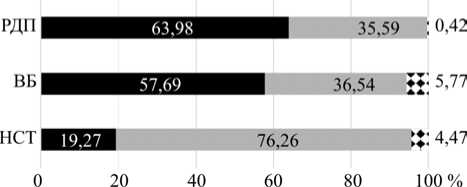

Эффективность медицинских профилактических мероприятий оценена с использованием показателей ИСПР и УСПР. По результатам оценки эффективности выявлено, что при проведении профилактики вибрационной болезни и радикулопатии более чем у половины работников отмечается улучшение – у 57,69 и 63,98 % соответственно, при профилактике НСТ у 76,26 % динамика не отмечена (рис. 3).

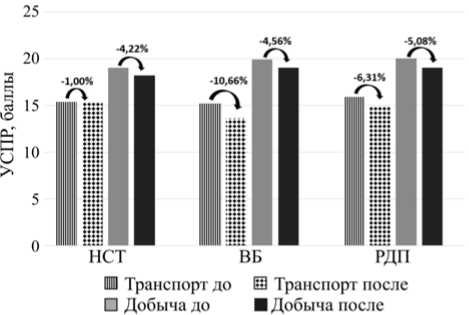

В целом по обследуемым работникам отмечается снижение УСПР для всех рассматриваемых нозологических форм, наибольшая эффективность профилактических мероприятий наблюдается у работников транспортной отрасли при профилактике вибрационной болезни (10,66 %), а у работников по добыче полезных ископаемых – при профилактике радикулопатии (5,08 %) (рис. 4).

■ Улучшения ■ Без изменений ♦ Ухудшения

Рис. 3. Динамика показателя ИСПР после проведения медицинских профилактических мероприятий: НСТ – нейросенсорная тугоухость, ВБ – вибрационная болезнь, РДП – радикулопатия

Рис. 4. Динамика показателя усредненного профессионального риска по нозологиям: НСТ – нейросенсорная тугоухость, ВБ – вибрационная болезнь, РДП – радикулопатия

Применение разработанной методики позволило выявить основные показатели, оказывающие влияние на итоговую группу риска развития профессиональных заболеваний. Проведенный регрессионный анализ показал, что основное влияние на итоговую группу риска оказывают начальные признаки профессиональных заболеваний (КР3) (коэффициент регрессии 0,45 для риска развития НСТ и ВБ, 0,37 – для радикулопатии), стаж работы во вредных условиях труда (КР2) (коэффициент регрессии 0,42 для риска развития НСТ и ВБ, 0,20 – для радикулопатии) и коморбидность (КР4) (коэффициент регрессии 0,22 – для радикулопатии). В представленных данных отсутствовали работники с классами условий труда выше 3.2, в связи с этим указанный критерий (КР1) оказывал незначительное влияние на итоговую группу риска (коэффициент регрессии 0 для риска развития НСТ и ВБ, 0,05 – для радикулопатии).

Повторное формирование группы риска (по результатам профилактических мероприятий) показало, что, несмотря на имеющиеся улучшения в состоянии здоровья, итоговая группа риска более чем у половины из них не изменилась (у 53–58 % при имеющемся улучшении начальных признаков НСТ и ВБ итоговая группа риска осталась неизменной, у 80 % – с начальными признаками радикулопатии). То есть, опираясь только на итоговую группу риска, не всегда можно сделать обоснованное заключение об эффективности проведенных профилактических мероприятий. Для исключения данного недостатка можно использовать показатель индивидуального профессионального риска (ИСПР) или усредненного профессионального риска (УСПР), которые более чувствительны к изменениям составляющих итоговой группы риска.

С учетом существенного влияния на ИГР критериев стажа и коморбидности можно предположить, что, несмотря на проводимые профилактические гигиенические и медицинские мероприятия, итоговая группа риска будет иметь тенденцию к увеличению с течением времени. С этой целью целесообразно критерии 7 и 8 использовать как стимулирующие показатели, позволяющие снизить итоговую группу риска при выполнении профилактических мероприятий.

Выводы. Проведенный анализ позволил выявить наиболее часто встречающиеся хронические заболевания, в том числе хронические заболевания у работников транспортной и добывающей отраслей, а также наиболее широко применяемые методы медицинской реабилитации НСТ, вибрационной болезни и радикулопатии. Проведена апробация разработанной методики формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, в результате сформированы группы риска развития НСТ, вибрационной болезни и радикулопатии. С использованием методики формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, учитываю- щей гигиенические, медико-биологические и прогностические критерии, были определены персонифицированные и групповые (для профессии) риски. Данная методика позволила дать не только качественную оценку профессиональных рисков (малый, средний, высокий риск), но также их полуколичест-венные характеристики (показатели ИСПР, УСПР). На основании предложенных показателей оценена эффективность проводимых профилактических мероприятий, как персонифицированная (показатель ИСПР), так и в целом для предприятия (показатель УСПР). Разработанная методика позволила выявить непрофессиональные факторы, оказывающие наибольшее влияние на риск развития профессиональ- ных заболеваний. Расчет всех перечисленных показателей реализован в автоматизированном программном продукте и представляет собой не только блок оценки профессионального риска, но и является в целом системой анализа данных в динамике по каждому работнику. Это позволяет использовать его в виде аналитической платформы для принятия управленческих решений в отношении каждого работника.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.