Аналитическая значимость определения активности липазы для экспресс-анализа контаминации тяжелыми металлами семян подсолнечника

Автор: Дьяченко Ю.А., Цикуниб А.Д.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 3 (69), 2016 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия все более остро встает проблема химико-экологического мониторинга и производственного контроля содержания токсичных элементов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. При этом существует необходимость в разработке экспресс-методов, информативных, интегральных, отражающих не только безопасность, но и экологическую чистоту продовольственного сырья. Предложен метод определения содержания токсичных элементов по активности собственной липазы in situ (АСЛ-метод) в семенах масличных культур, на примере подсолнечника. С этой целью была адаптирована система математической оценки аналитических критериев лабораторного теста, используемая в клинико-лабораторной диагностике. Объектом исследования послужили семена подсолнечника, в которых устанавливали содержание токсичных элементов: Cd, Pb, As, Hg, атомно-абсорбционным методом на приборе КВАНТ-Z.ЭТА. Далее пробы делили на чистые, в том числе высококачественные и экологически чистые, и загрязненные - естественно содержащие токсичные элементы и искусственно контаминированные. Определение активности липазы семян проводили общепринятым титриметрическим методом. Снижение активности фермента связывали с содержанием токсичных элементов. Исходя из полученных результатов рассчитывали аналитическую значимость (чувствительность, специфичность, информативность и предсказательную ценность положительных и отрицательных результатов) определения уровня содержания токсичных элементов в семенах подсолнечника по АСЛ-методу. Установленные значения аналитической специфичности метода и предсказательной ценности положительного результата на уровне 77,3% и 71,4% соответственно, не позволяют использовать предлагаемый метод для количественного анализа, однако, аналитическая чувствительность на уровне 86,2% и предсказательная ценность отрицательного результата на уровне 89,5%, позволяют рекомендовать АСЛ-метод для скрининговых программ химико-экологического мониторинга и технологического контроля контаминации семян подсолнечника токсичными элементами.

Аналитическая чувствительность, аналитическая специфичность, липаза подсолнечника, aоl-method, асл-метод

Короткий адрес: https://sciup.org/140229587

IDR: 140229587 | DOI: 10.20914/2310-1202-2016-3-218-222

Текст научной статьи Аналитическая значимость определения активности липазы для экспресс-анализа контаминации тяжелыми металлами семян подсолнечника

Проблема химико-экологического мониторинга и технологического контроля объектов окружающей среды в последние десятилетия становится все более актуальной из-за интенсивных и тревожных изменений в экологических системах, вызванных деятельностью человека [1]. Из большого числа вредных факторов наиболее опасным и распространённым, является загрязнение объектов окружающей среды, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктах, тяжёлыми металлами [2, 3]. Для определения токсичных элементов в различных объектах используются как физикохимические методы (атомно-абсорбционной (ААС), атомно-эмиссионной (АЭС), атомноэмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ИСП АЭС), атомно-флуо-рисцентный (АФС) и т. д.), так и энзиматические на основе иммобилизованных ферментов (протеаз, амилаз, дегидрогенеаз, пероксидаз, также ферментов липолитического действия как, например, липаза) [4]. Все эти методы являются высокочувствительными, но трудоёмкими и дорогостоящими: физико-химические методы требуют большого количества времени, соответствующего высокотехнологичного оборудования и обученного персонала, а энзиматические – трудоемкой процедуры извлечения и иммобилизации фермента с сохранением его функциональной активности на необходимом уровне, поскольку даже частичная инактивация фермента в процессе извлечения и хранения полученного препарата ведет к неизбежным потерям в аналитической чувствительности и значимости исследований [5]. Исходя из этого, целью исследования явилось установление аналитической значимости определения активности собственной липазы in situ, названное нами – АСЛ-метод, в системе химико-экологического мониторинга и технологического контроля содержания токсичных элементов в живой растительной клетке, в частности семенах масличных культур.

-

1.1 Материалы и методы

Оценка аналитической значимости АСЛ-метода определения содержания тяжёлых металлов базировалась на предварительном установлении содержания токсичных элементов, нормируемых в семенах подсолнечника, таких как Cd, Pb, As, Hg, атомно-абсорбционным методом на приборе КВАНТ-Z.ЭТА, и определении активности собственной липазы (АСЛ) общепринятым титриметрическим методом [6]. АСЛ определяли в условиях in situ при рН 4,7 в семенах с влажностью не менее 6,5 % и не более 8 %, кислотным числом не более 0,8 мл КОН. Исследовано всего 73 пробы, из них 29 проб «чистых» семян, высококачественных (ВКСП) и экологически чистых

(ЭЧСП), выращенных на экологически чистой территории Ботанического сада АГУ, в которых содержание токсичных элементов не превышало 0,25 ПДК, а также 44 пробы, содержащие токсичные элементы на уровне от 0,5 ПДК до 1,0 ПДК, в том числе с естественным содержанием кадмия (n = 19), и контаминированных искусственно на уровне 1,0 ПДК солями свинца (n = 9), ртути (n = 8) и мышьяка (n = 8).

Количественные характеристики аналитической значимости АСЛ-метода определения содержания тяжёлых металлов в семенах подсолнечника устанавливали по следующим критериям: аналитическая чувствительность – доля (%) положительных результатов анализа АСЛ в пробах, не загрязнённых или содержащих токсичный элемент в концентрации менее 0,5 ПДК ( АЧ ), аналитическая специфичность – доля (%) отрицательных результатов АСЛ в пробах, содержащих 0,5 ПДК и более токсичных элементов ( АС ), предсказательная ценность отрицательного результата теста ( ПЦ -) – вероятность того, что в пробе токсичный элемент содержится в концентрации 0,5 ПДК и более и активность фермента ниже установленной, т. е. отрицательный результат теста и положительного результата ( ПЦ+ ) – вероятность того, что в пробе отсутствует токсичный элемент или содержится на уровне менее 0,5 ПДК и активность фермента соответствует референтному (оптимальному) значению, т. е. положительный результат теста. Для количественного определения значений перечисленных аналитических критериев использовали формулы, предложенные В.В. Меньшиковым [7]. Все полученные результаты ( Р ) распределяли на положительные ( Р+ ) и отрицательные ( Р -). В свою очередь, первые подразделяли на истинно положительные ( ИПР ) и ложноположительные ( ЛПР ), где

ИПР – это результаты анализа пробы, в которых тест показал положительную активность фермента на уровне максимальных значений референтной величины, при этом токсичные элементы в них отсутствуют или содержатся в концентрации менее 0,5 ПДК.

ЛПР – результаты анализа пробы, в которых активность фермента оказалась на высоком уровне, при содержании токсичных элементов более 0,5 ПДК. Отрицательные результаты анализа проб делили по тому же принципу – на истинно отрицательные ( ИОР ) и ложноотрицательные ( ЛОР ).

ИОР – характеризуются низкой активностью фермента при содержании токсичных элементов более 0,5 ПДК, а ЛОР – при такой же низкой активности фермента пробы не содержат токсичных элементов или содержат их менее 0,5 ПДК. Аналитическая чувствительность и аналитическая специфичность теста должны быть не менее 80 % [7].

Исследования опирались на комплекс научных идей, фундаментальных положений и методологических подходов аналитической химии, биохимии и биотехнологии, основанных на возможности использования иммобилизованных ферментов, в том числе ферментных электродов, в определении тяжёлых металлов в объектах окружающей среды [4, 8, 9]; денатурирующем действии тяжёлых металлов на активность SH-содержащих ферментов, к которым относится липаза [10, 11]; значении определения активности ферментов в аналитической практике диагностики состояния живых организмов [12];

Т а б л и ц а 1 Результаты исследования активности липазы семян подсолнечника, с разным уровнем загрязнения токсичными элементами

T a b l e 1

Results of research of activity of a lipase of seeds of sunflower, with the different level of pollution by toxic elements

|

Наименование пробы Name of test |

Количество проб Number of tests |

Активность липазы, см3 КОН на 10 г. за 2 часа Activity of a lipase, сm3 КОН the on 10 g in 2 hours |

Доля положительных (Р+) и отрицательных (Р-) результатов Share positive (R+) and negative (R-) results |

||||

|

Р + (R +) |

Р – (R +) |

||||||

|

ИПР (TPR) |

ЛПР (FPR) |

ИОР (TNR) |

ЛОР (FNR) |

||||

|

Чистые семена Pure seeds |

ВКСП (HQSS) |

29 |

21,6 ± 0,9 |

25 |

- |

- |

4 |

|

ЭЧСП (EFSS) |

23,2 ± 0,8 |

||||||

|

Загрязненные семена подсолнечника The polluted sunflower seeds |

Cd 0,5– 1 ПДК (MPC) |

44 |

13,5 ± 1,7 * |

- |

10 |

34 |

- |

|

Рb1 ПДК (MPC) |

8,01 ± 1,1 * |

||||||

|

As 1 ПДК (MPC) |

6,9 ± 0,8 * |

||||||

|

Hg 1 ПДК (MPC) |

4,32 ± 1,2 * |

||||||

|

Всего In total |

73 |

35 |

38 |

||||

Примечание: • достоверность различий с ВКСП и ЭЧСП р ≤ 0,05

Note: • The validity of the discrepancies with HQSS and EFSS р ≤ 0,05

Как видно из таблицы, в высококачественных и экологически чистых, т. е. «здоровых» семенах подсолнечника, активность липазы высокая и в тех условиях, в которых проводились исследования, была не менее 20 см3 КОН на 10 г. за 2 часа . В присутствии Cd в естественных условиях в количестве 0,074 ± 0,016 мг/кг (0,74 ПДК), активность фермента достоверно (*р ≤ 0,05) снижается на 37,5 % и 41,8 % в сравнении с ВКСП и ЭЧСП соответственно. Для семян искусственно контаминированых токсичными элементами на уровне 1,0 ПДК отмечается существенное снижение активности фермента по сравнению с ВКСП и ЭЧСП под действием свинца на 62,9 % и 65,5 %, мышьяка – 68 % и 70,3 % и ртути – 80 % и 81,4 % соответственно. При этом необходимо отметить большой разброс получаемых значений, что связано с разной величиной ингибирования металлов [14].

методологии оценки диагностической значимости результатов аналитических лабораторных исследований в клинической биохимии [7, 13].

-

1.2 Результаты и их обсуждение

Определение активности липазы в семенах подсолнечника статуса ВКСП и ЭЧСП, в которых содержание токсичных элементов составило в среднем 0,02 ± 0,01 мг/кг (0,2 ПДК) для кадмия, 0,18 ± 0,02 мг/кг (0,18 ПДК) для свинца и менее чувствительности метода для ртути и мышьяка, позволило установить оптимальные (референтные) величины активности фермента (таблица 1).

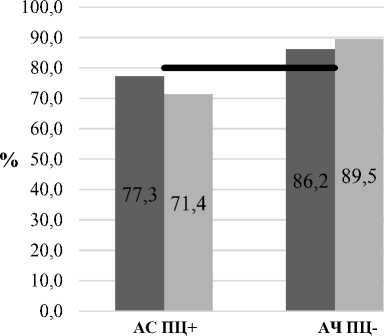

Как видно из полученных результатов, при исследовании семян подсолнечника, контаминированных токсичными элементами, ИПР и ЛОР не выявлено, а в результатах, полученных на чистых семенах, наоборот, отсутствуют ИОР и ЛПР. Используя полученные данные, рассчитана аналитическая значимость (чувствительность, специфичность, информативность и предсказательная ценность положительных и отрицательных результатов) определения уровня содержания токсичных элементов в семенах подсолнечника по АСЛ-методу.

Вероятность того, что в пробах, с содержанием токсичного элемента менее 0,5 ПДК, будет получен положительный результат теста (активность фермента на высоком уровне) свидетельствует аналитическая чувствительность, которая в нашем случае составила:

АЧ =-- ИПР --х 100 = -25- х 100 = 86,2%. (1)

ИПР + ЛОР 25 + 4

Найденное значение АЧ показывает, что положительный результат исследования, выявленный в 86,2 % проб, говорящий об отсутствии токсичных элементов, можно считать значимым, так как предсказательная ценность отрицательного результата теста более 80 %:

ПОР 34

( ПЦ - ) =-- 100 =-----X 100 = 89,5% (2)

ИОР + ЛОР 34 + 4

Аналитическая специфичность, характеризующая вероятность того, что в пробах, загрязнённых токсичными элементами на уровне 0,5 ПДК и более, будет получен отрицательный результат теста (снижение активности фермента) составила:

ASp PV+ ASn PV-

Граница аналитической значимости Limit of the analytical importance

Рисунок 1. Сравнительная оценка аналитических критериев и предсказательной ценности АСЛ-метода Figure 1. Comparative assessment of analytical criteria and predictive value of the АОL-method

АС =

ИОР

ИОР + ЛПР

• 100 =

------х 100 = 77,3%.

34 + 10

Предсказательная ценность положительного результата теста составила:

( ПЦ + ) =-- ИПР --100 = -2- x 100 = 71,4% (4)

ИПР + ЛПР 25 + 10

Полученные результаты показывают, что из 73 проб только 19,2 % дают недостоверный результат, при этом, предсказательная ценность положительного результата теста составляет 71,4 %, т. е. семена, исследуемые на содержание токсичных элементов с высокой долей вероятности, не содержат их, или содержат в концентрации менее 0,5 ПДК.

Тесты с высокой аналитической специфичностью и предсказательной ценностью положительного результата рекомендуется [7] использовать для количественного анализа, а тесты с высокой аналитической чувствительностью и предсказательной ценностью отрицательного результата – для выполнения скрининговых исследований. Сравнительный анализ показывает, что в нашем случае складывается вторая ситуация (рис. 1).

Список литературы Аналитическая значимость определения активности липазы для экспресс-анализа контаминации тяжелыми металлами семян подсолнечника

- Мыларщиков А. М. Систематизация методов оценки антропогенного воздействия на окружающую среду//Интернет-журнал Науковедение. 2012. №3 (12) С.8.

- Теплая Г. А. Тяжелые металлы как фактор загрязнения окружающей среды (обзор литературы)//Астраханский вестник экологического образования. 2013. №1 (23) С.182-192.

- Bortey-Sam N, Nakayama SMM, Akoto O, et al. Accumulation of Heavy Metals and Metalloid in Foodstuffs from Agricultural Soils around Tarkwa Area in Ghana, and Associated Human Health Risks. Basu N, Keane S, Moher PB, eds. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015;12(8):8811-8827 DOI: 10.3390/ijerph120808811

- Svetlana V. Muginova, Dina A. Myasnikova, Aleksei E. Polyakov, Tatiana N. Shekhovtsova, Immobilization of plant peroxidases in cellulose-ionic liquid films, Mendeleev Communications, Volume 23, Issue 2, March-April 2013, P.74-75,

- Новиков Д. А Выделение и очистка продуктов биотехнолгии. Методическое пособие -Минск.: БГУ, 2014. -256 с.

- Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений. Под ред. А.И. Ермакова. Изд. 3-е, перераб. и доп. Л.: Агропромиздат. Ленингр. отделение, -1987. 430 с.

- Меньшиков, В.В. Критерии оценки методик и результатов клинических лабо-раторных исследований: справочное по-собие -М.: Лабора, 2011. 328 с.

- Шеховцова Т. Н., Мугинова С. В., Веселова И. А. Развитие ферментативных методов//Химический анализ: на пути к совершенству./Под ред. Ю. А. Золотов, В. М. Иванов, К. В. Осколок, А. Ф. Про-хорова. -УРСС Москва, 2015. -С. 245-257.

- Smirnova D. V., Ugarova N. N. Bioana-lytical systems based on bioluminesence resonance energy transfer using firefly lu-ciferase//Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening. 2015. Vol. 18, no. 10. P. 946-951 DOI: 10.2174/1386207318666150917095731

- Маршалл В.Дж., Бангерт С.К.; Пер.с англ. Клиническая биохимия. -М.: Бином, 2016. 408с.

- Биохимия. Под ред. Северина Е.С., -М.: МГУ, 2016, 768 с.

- Коваленко Г.А., Беклемишев А.Б. Перминова Л.В, Чуенко Т.В., Мамаев А.Л., Иванов И.Д. Мосеенков С. И,. Кузнецов В.Л. Иммобилизация рекомбинантного штамма-продуцента термостабильной липазы из Thermomyces lanuginosus в наноуглерод-силикатные матрицы и свойства приготовленных биокатализаторов.//Прикладная биохимия и микробиология. 2013, Т. 49. № 3. С. 1-11.

- Дрыгин А.Н., Максимов Р.В. Диагностическая значимость показателей циклазной системы в лейкоцитах больных сахарным диабетом 1 и 2 типов//Клиническая больница. 2012. № 2-3 (2). С. 122-125.

- Дьяченко Ю.А., Цикуниб А.Д. Влияние тяжелых металлов на активность липаз семян подсолнечника in situ//Вестник ВГУ Серия: Химия. Биология. Фармация. 2016.№ 1. С. 64-68.