Анализ асимметрии фолидоза плоскохвостого домового геккона Hemidactylus platyruus (Schneider, 1792) (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) на территории городов Юго-Восточной Азии (Вьентьянб, Пномпень, Бангкок)

Автор: Чулисов Анатолий Сергеевич, Константинов Евгений Львович, Вонгса Тхилапонг

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (35), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной работе проведен комплексный статистический анализ флуктуирующей асимметрии (ФА) билатерально симметричных признаков фолидоза головы и конечностей плоскохвостого домового геккона Hemidactylus platyurus. Половой диморфизм и возрастные различия ФА во всех трех анализируемых группах не выявлены (p = 0.12 - 0.83, p = 0.52 - 0.94 соответственно). Значимых различий в дифференциации биотопов по уровню ФА между центральной и краевой зонами для выборок без учета типа субстрата не обнаружено ни в одной изучаемой совокупности. Различия интегрального индекса в зависимости от типа субстрата выявлены во всех трех городах, причем как при сравнении выборок внутри городов, так и между собой (p

Флуктуирующая асимметрия, юго-восточная азия, статистический анализ, урбоэкология, синантропная герпетофауна

Короткий адрес: https://sciup.org/147231285

IDR: 147231285 | УДК: 574.22:574.472:574.38

Текст научной статьи Анализ асимметрии фолидоза плоскохвостого домового геккона Hemidactylus platyruus (Schneider, 1792) (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) на территории городов Юго-Восточной Азии (Вьентьянб, Пномпень, Бангкок)

Исследование изменчивости как общебиологического явления имеет ряд основных аспектов. Исторически наиболее традиционными являются исследования морфологического разнообразия организмов, связанные с проблемами систематики и таксономии. Исследования внутривидовой изменчивости в связи с антропогенными изменениями среды обитания особенно широко развиваются последние десятилетия. Одним из новых направлений таких исследований является изучение флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков. Особенностью этого направления является анализ особой формы изменчивости – внутриинди-видуального разнообразия как проявления случайной изменчивости развития (Захаров, 1987). Уровень флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков является характеристикой общей стабильности развития, понимая под этим наличие стабилизированного потока, траектории развития (Waddington, 1940; Mather, 1953). Являясь показателем случайных отклонений в развитии, т. е. стабилизированного развития (Mather, 1953), флуктуирующая асимметрия одновременно выступает неспецифическим показателем условий развития, что дает возможность использовать ее для оценки условий существования как естественных, так и искусственных популяций (Захаров, 1987). Одним из популярных современных подходов оценки популяционного разнообразия является оценка уровня флуктуирующей асимметрии, которая позволяет определить не только гетерогенность популяций из разных участков города, но и стабильность развития особей (Захаров, 1987).

В настоящем исследовании проведен статистический анализ асимметрии билатерально симметричных признаков фолидоза головы и конечностей плоскохвостого домового геккона Hemidactylus platyurus на территории крупных городов Юго-Восточной Азии (ЮВА) (Вьентьян, Пномпень, Бангкок).

Материалы

При выполнении настоящего исследования использованы данные, полученные в результате обработки материала, собранного авторами в 2011–2014 гг. на территории ЮВА. Всего анализировались 765 экземпляров из трех локалитетов: г. Бангкок (Таиланд) – 130 самок, 168 самцов и 73 ювенильных особей; г. Вьентьян (Лаос) – 82 самки, 79 самцов и 36 ювенильных особей; г.

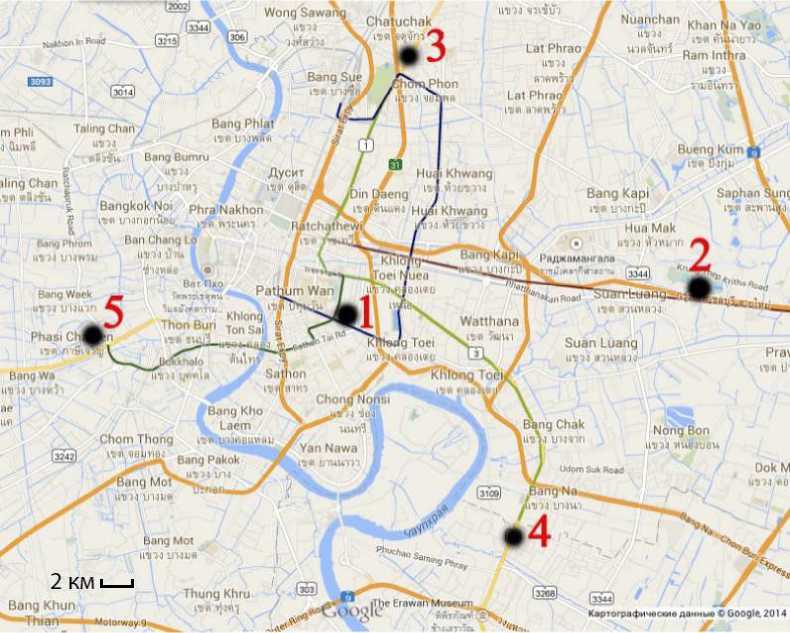

Пномпень (Камбоджа) – 83 самки, 91 самец и 23 ювенильных особей. В каждом городе выборки сделаны в пяти точках (рис. 1): первая – условном центре города (за него принимался район с многоэтажной застройкой, удаленный от края города и приблизительно совпадающий с географическим центром) и четыре точки в условных окраинах (район на окраине с малоэтажной застройкой, граничащий с незастроенными территориями: пустырями с древесной или травянистой растительностью или сельскохозяйственными культурами, промышленные зоны), расположенными по сторонам горизонта от центральной точки (север, юг, запад, восток). Материал собирался с учетом обитания на стенах построек и стволах деревьев.

В качестве изучаемых билатеральных признаков использовался фолидоз головы и число подпальцевых пластинок пальцев: Sl. – количество верхнегубных щитков; P. sl. – количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с верхнегубными; Il. – количество нижнегубных щитков; G. il. – количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными; Im – количество нижнечелюстных щитков; G. im. – количество следующего ряда щитков за нижнечелюстными; Ds – количество парных подпальцевых пластинок; Ads – количество непарных подпальцевых пластинок; Lm – количество подпальцевых пластинок.

Подсчет меристических признаков производился с применением бинокуляра МБС–10. Для удобства подсчета и дальнейшего анализа подпальцевых пластинок пальцам лап были присвоены порядковые номера: для передних – 1–5, для задних – 6–10.

Методы

Математическая обработка данных проведена с использованием электронных таблиц Microsoft Excel 2016 и пакета статистических программ STATISTICA, версия 10.0 (StatSoft, Inc., 2010, США). Проверка нормальности распределения переменных осуществлялась по критерию Колмогорова – Смирнова. Чтобы убедиться во флуктуирующем характере исследуемых признаков и возможности включения этих признаков в систему интегральной оценки ФА, был проведен статистический анализ: изучение направленности асимметрии признака, тест на идеальную ФА, изучение степени скоррелированности величины асимметрии разных признаков (Гелашвили

Рис. 1. Пример расположения точек сбора в городе (Бангкок). Условные обозначения: 1 – центр, 2 – восточная окраина, 3 – северная окраина, 4 – южная окраина, 5 – западная окраина

Fig. 1. An example of the location of sampling points in the city (Bangkok). Legend: 1 – center, 2 – eastern outskirts, 3 – northern outskirts, 4 – southern outskirts, 5 – western outskirts

и др., 2004). Для всех статистических тестов был установлен уровень значимости 0.05. Расчет интегрального индекса ФА производили по формуле (Васильев и др., 2006):

TA 2 - [ 1 ( L - R ) / k

DA 2 - [ 1 ( L , - R )] 2 / kг

FA2 = TA2 – DA2, где L – значение признака слева, R – значение признака справа, k – число признаков, TA – дисперсия общей асимметрии, DA –направленнаяасимметрия, FA – флуктуирующая асимметрия.

Результаты

Проверка нормальности распределения

Для выбора статистических методов исследования на предварительном этапе был проведен анализ вида распределения асимметрии изучаемых признаков (L – R). Отклонения от нормального распределения зафиксированы для всех изучаемых признаков (табл. 1). Поэтому в дальнейшем использовались непараметрические методы статистического анализа.

Проверка направленности асимметрии

Отсутствие направленности асимметрии выражается в том, что распределение различий признака на левой и правой сторонах является статистически однородным и приблизительно симметрично расположенным относительно нулевого значения. Проверку направленности ФА проводили с использованием рангового критерия сдвига Уилкок-сона, т. е. в случае принятия нулевой гипотезы о статистической однородности показателей ФА ( р > 0.05) принималось предположение о флуктуирующем характере асимметрии, а при альтернативе делался вывод о том или ином типе ее направленности (Гелашвили и др., 2007). Анализ направленности асимметрии признаков фолидоза H. platyurus показал (табл. 2), что статистически значимые различия между величинами признака на левой и правой сторонах тела наблюдаются по следующим признакам: количество непарных подпальцевых пластинок на 5-м пальце передней лапы (Ads5), количество подпальцевых пластинок на 1-м пальце задней лапы (Lm6), количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце задней лапы (Ds7), количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с верхне-

Таблица 1. Проверка нормальности распределения значений асимметрии по критерию Колмогорова – Смирнова ( KS )

Таблица 2. Анализ направленности асимметрии признаков фолидоза H. platyurus (по критерию Уилкоксона)

|

Признак |

Z |

p |

Признак |

Z |

p |

Признак |

Z |

p |

|

Ds1 |

–0.09 |

0.92 |

Ds5 |

–0.98 |

0.32 |

Ds9 |

–0.06 |

0.95 |

|

Ads1 |

–0.95 |

0.34 |

Ads5 |

–2.01 |

0.04 |

Ads9 |

–0.17 |

0.86 |

|

Lm1 |

–1.22 |

0.22 |

Lm5 |

–0.90 |

0.36 |

Lm9 |

–0.38 |

0.70 |

|

Ds2 |

–1.36 |

0.17 |

Ds6 |

–0.24 |

0.80 |

Ds10 |

–1.53 |

0.12 |

|

Ads2 |

–1.91 |

0.05 |

Ads6 |

–1.22 |

0.22 |

Ads10 |

–1.48 |

0.13 |

|

Lm2 |

–0.86 |

0.39 |

Lm6 |

–3.90 |

<0.01 |

Lm10 |

–0.47 |

0.63 |

|

Ds3 |

–0.37 |

0.71 |

Ds7 |

–3.04 |

<0.01 |

Sl |

–0.65 |

0.51 |

|

Ads3 |

–0.98 |

0.32 |

Ads7 |

–0.24 |

0.80 |

P.sl |

–3.21 |

<0.01 |

|

Lm3 |

–1.95 |

0.05 |

Lm7 |

–0.75 |

0.44 |

Il |

–4.17 |

<0.01 |

|

Ds4 |

–0.68 |

0.49 |

Ds8 |

–0.59 |

0.55 |

G.il |

–1.92 |

0.05 |

|

Ads4 |

–1.00 |

0.31 |

Ads8 |

–1.40 |

0.15 |

Im |

–0.43 |

0.66 |

|

Lm4 |

–0.58 |

0.56 |

Lm8 |

–0.95 |

0.33 |

G.im |

–1.01 |

0.31 |

Примечание. Жирным шрифтом обозначены статистически значимые значения.

Проверка на идеальную ФА

Тест на идеальную ФА включает проверку гипотезы о наличии у признаков явления антисимметрии. Явления ФА и антисимметрии не являются антагонистами и нечетко различимы в пределах одного и того же признака, однако выделение именно ФА имеет важное экологическое значение для оценки нормы генотипической гетерогенности организмов и стабильности их развития.

Индикатором антисимметрии служит отрицательный эксцесс ( k) распределения различий между сторонами (L–R). При k ≥ 0 предположение о наличии антисимметрии отклоняется и принимается гипотеза о флуктуирующем характере асимметрии .

Для всех исследуемых признаков значения эксцесса положительны (табл. 3), что позволяет исключить возможность проявления антисимметрии по выбранным признакам и считать, что наблюдаемая асимметрия носит флуктуирующий характер.

Проверка корреляции

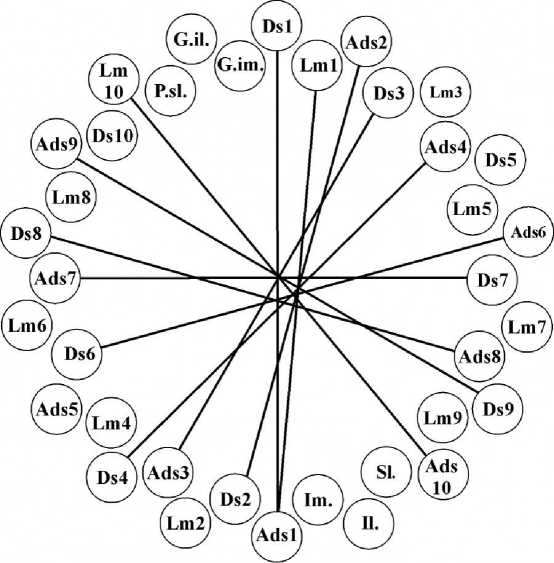

Для более точной и объективной оценки ФА предпочтительнее использовать не один какой-либо признак, а их ортогональный комплекс. Для оценки ортогональности изучаемых признаков необходимо выявить уровень их взаимной коррелированности между собой: чем меньше коррелируют эти признаки, тем более четкую и обоснован-

Таблица 3. Значения эксцесса распределения различий между сторонами (L – R) признаков фоли-доза H. platyurus

Рис. 2. Коррелограмма величины асимметрии признаков фолидоза |L – R|. Линиями обозначены сильно коррелирующие признаки ( p < 0.05)

Fig. 2. Сorrelogram of the asymmetry of the folidosis signs | L – R |. The lines indicate strongly correlating traits ( p < 0.05)

На основе проведенного статистического анализ исследуемых признаков фолидоза в систему оценки интегрального индекса ФА были включены следующие признаки: количество парных подпальцевых пластинок на 2-м и 5-м пальцах задней лапы (Ds8, Ds10), количество непарных подпальцевых пластинок на 2-м пальце задней лапы (ADs8), количество подпальцевых пластинок на 2, 3, 4 и 5-м пальцах передней лапы (Lm2, Lm3, Lm4, Lm5), количество подпальцевых пластинок на 1, 2, 3 и 4-м пальцах задней лапы (Lm6, Lm7, Lm8, Lm9), количество верхнегубных щитков (Sl.), количество щитков следующе- го ряда, соприкасающихся с верхнегубными (P. sl.), количество нижнегубных щитков (Il.), количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными (G. il.), количество нижнечелюстных щитков (Im.), количество следующего ряда щитков за нижнечелюстными (G. im.).

Вклад отдельных признаков

Чтобы выяснить, какой вклад вносят отдельные признаки в интегральные показатели асимметрии H. platyurus из разных выборок, проанализировали частоту встречаемости особей, имеющих асимметрию по тому или иному признаку (табл. 4).

Таблица 4. Асимметричное проявление признаков

|

Признак |

Бангкок |

Пномпень |

Вьентьян |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

Ds1 |

47 |

12.6 |

37 |

18.7 |

37 |

18.7 |

|

Ds2 |

73 |

19.6 |

66 |

33.5 |

69 |

35.0 |

|

Lm2 |

56 |

15.0 |

57 |

28.9 |

43 |

21.8 |

|

Ds3 |

92 |

24.8 |

66 |

33.5 |

82 |

41.6 |

|

Lm3 |

70 |

18.8 |

50 |

25.3 |

43 |

21.8 |

|

Ds4 |

97 |

26.1 |

54 |

27.4 |

74 |

37.5 |

|

Ds5 |

84 |

22.6 |

59 |

29.9 |

64 |

32.4 |

|

Lm5 |

91 |

24.5 |

48 |

24.3 |

45 |

22.8 |

|

Ds6 |

74 |

19.9 |

38 |

19.2 |

38 |

19.2 |

|

Lm6 |

78 |

21.0 |

35 |

17.7 |

27 |

13.7 |

|

Ds7 |

112 |

30.1 |

62 |

31.4 |

64 |

32.4 |

|

Lm7 |

61 |

16.4 |

55 |

27.9 |

42 |

21.3 |

|

Ds8 |

93 |

25.0 |

58 |

29.4 |

73 |

37.0 |

|

Ds9 |

98 |

26.4 |

53 |

26.9 |

75 |

38.0 |

|

Ds10 |

81 |

21.8 |

51 |

25.8 |

64 |

32.4 |

|

Il. |

155 |

41.7 |

87 |

44.1 |

107 |

54.3 |

|

G.il. |

266 |

71.7 |

152 |

77.1 |

154 |

78.1 |

|

Im. |

56 |

15.0 |

69 |

35.0 |

23 |

11.6 |

|

G.im. |

240 |

64.6 |

130 |

65.9 |

120 |

60.9 |

Для особей из Бангкока чаще характерна асимметрия: количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце задней лапы (Ds7) - 30.1 %, количество нижнегубных щитков (Il.) - 41.7 %, количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными (G. il), – 71.7 %, количество следующего ряда щитков за нижнечелюстными (G. im) - 64.6 %. В Пномпене: количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце передней лапы (Ds2) – 33.5 %, количество парных подпальцевых пластинок на 3-м пальце передней лапы (Ds3) – 33.5 %, количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце задней лапы (Ds7)

– 31.4 %, количество нижнегубных щитков (Il.) - 44.4 %, количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными (G. il), - 77.16 %, количество нижнечелюстных щитков (Im) - 35.0 %, количество следующего ряда щитков за нижнечелюстными (G. im) – 65.9 %. Во Вьентьяне: количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце передней лапы (Ds2) - 35.0 %, количество парных подпальцевых пластинок на 3-м пальце передней лапы (Ds3) - 41.6 %, количество парных подпальцевых пластинок на 4-м пальце передней лапы (Ds4) – 37.5 %, количество парных подпальцевых пластинок на 5-м пальце передней лапы (Ds5)

– 32.4 %, количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце задней лапы (Ds7) – 32.4 %, количество парных подпальцевых пластинок на 3-м пальце задней лапы (Ds8) – 37.0 %, количество парных подпальцевых пластинок на 4-м пальце задней лапы (Ds9) – 38.0 %, количество парных подпальцевых пластинок на 5-м пальце задней лапы (Ds10) – 32.4 %, количество нижнегубных щитков (Il.) - 54.3 %, количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными (G. il), – 78.1 %, количество следующего ряда щитков за нижнечелюстными (G. im) – 60.9 %.

В целом в трех изучаемых выборках у H. platyurus чаще встречается асимметрия количества нижнегубных щитков (II.), количества щитков следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными (G. il), и количества следующего ряда щитков за нижнечелюстными (G. im).

Анализ интегрального показателя ФА

Возрастные и половые различия

Обоснованная интегральная оценка уровня ФА на всем массиве данных возможна при отсутствии влияния факторов, вызывающих гетерогенный характер объединяемых выборок и искажающих формируемые вы- воды. Одним из таких факторов могут быть половые и возрастные различия показателей асимметрии (Гелашвили и др., 2007).

Анализ проверки гипотезы наличия полового диморфизма показал отсутствие различий во всех трех анализируемых группах: Бангкок ( U = 8759, Z = -0.20, p = 0.83), Пномпень ( U = 2368, Z = 1.54, p = 0.12), Вьентьян ( U = 2456, Z = 1.46, p = 0.14). Также не были выявлены возрастные различия в уровне ФА: Бангкок ( U = 10089, Z = -0.07, p = 0.94), Пномпень ( U = 1643, Z = –0.63, p = 0.52), Вьентьян ( U = 2996, Z = –0.31, p = 0.75). Учитывая, что в анализируемых группах не выявлены ни половые, ни возрастные различия нарушения стабильности развития особей, дальнейший анализ групп проводился по объединенной выборке как самцов, и самок, как половозрелых, так и ювенильных особей.

Внутрипопуляционный анализ ФА

Для проверки гипотезы различий уровня флуктуирующей асимметрии провели сравнение выборок из центральной части города и «краевой» зоны. Используя объединенную выборку (без учета типа субстрата), мы не выявили значимых различий в нарушении стабильности развития (табл. 5).

Таблица 5. Результаты сравнения биотопов

|

Биотоп |

Бангкок |

||||

|

e |

n |

s |

w |

c |

|

|

e |

0.22 |

0.96 |

0.51 |

0.59 |

|

|

n |

1358 |

0.32 |

0.06 |

0.36 |

|

|

s |

890 |

780 |

0.60 |

0.78 |

|

|

w |

1455 |

1241 |

835 |

0.16 |

|

|

c |

3804 |

3672 |

2214 |

3485 |

|

|

Пномпень |

|||||

|

e |

0.25 |

0.24 |

0.47 |

0.91 |

|

|

n |

200 |

0.90 |

0.78 |

0.20 |

|

|

s |

219 |

215 |

0.64 |

0.09 |

|

|

w |

263 |

228 |

242 |

0.28 |

|

|

c |

1009 |

667 |

688 |

839 |

|

|

Вьентьян |

|||||

|

e |

0.02 |

0.11 |

0.20 |

0.09 |

|

|

n |

169 |

0.72 |

0.38 |

0.42 |

|

|

s |

119 |

167 |

0.71 |

0.82 |

|

|

w |

129 |

149 |

103 |

0.90 |

|

|

c |

851 |

1029 |

693 |

705 |

|

Примечание. Над диагональю – уровень значимости, под диагональю – U-статистика, жирным шрифтом выделены статистически значимые значения, c - центр, e - восточная окраина, n - северная окраина, s – южная окраина, w – западная окраина.

Во Вьентьяне в краевой зоне анализ сравнения выборок показал, что существуют статистически значимые различия между северной и восточной точками сбора материала.

При проверке гипотезы о различиях интегрального индекса с учетом типа субстрата во всех трех анализируемых совокупностях выявлены существенные различия (табл. 6). Причем разница зафиксирована как в одной точке сбора материала, так и при сравнении локалитетов между собой. В Бангкоке уровень флуктуирующей асимметрии в центральной зоне выше у особей, обитающих на стенах домов, по сравнению с особями, живущими на стволах деревьев.

Таблица 6. Результаты сравнения уровня флуктуирующей асимметрии с учетом субстрата

|

Бангкок |

||||

|

Субстрат |

c-t |

c-w |

o-t |

o-w |

|

c-t |

0.03 |

0.44 |

0.06 |

|

|

c-w |

2004 |

0.15 |

0.78 |

|

|

o-t |

3228 |

2501 |

0.22 |

|

|

o-w |

3630 |

3517 |

4440 |

|

|

Пномпень |

||||

|

c-t |

<0.01 |

<0.01 |

0.02 |

|

|

c-w |

544 |

0.92 |

0.66 |

|

|

o-t |

304 |

550 |

0.66 |

|

|

o-w |

914 |

1328 |

794 |

|

|

Вьентьян |

||||

|

c-t |

<0.01 |

0.01 |

0.01 |

|

|

c-w |

503 |

0.02 |

<0.01 |

|

|

o-t |

777 |

719 |

0.69 |

|

|

o-w |

927 |

754 |

1089 |

|

Примечание. Над диагональю – уровень значимости, под диагональю – U-статистика, жирным шрифтом выделены статистические значимые значения. c-t – центр – деревья, c-w – центр – стены, o-t – окраина – деревья, o-t – окраина – стены.

В Пномпене в центре города значение коэффициента ФА выше у гекконов, собранных на стенах домов. Анализ также показал, что выборка центр – деревья отличается более низким нарушением стабильности развития по сравнению с выборками окраина - деревья и окраина - стены. Наиболее ярко различия в уровне стабильности развития H. platyurus выражены во Вьентьяне.

Сравнение по типам субстрата показало высокозначимые различия в уровне нарушения стабильности развития в центральной и краевой зонах. Причем как на окраине, так и в центре города интегральный индекс ФА выше у ящериц, собранных со стен строений.

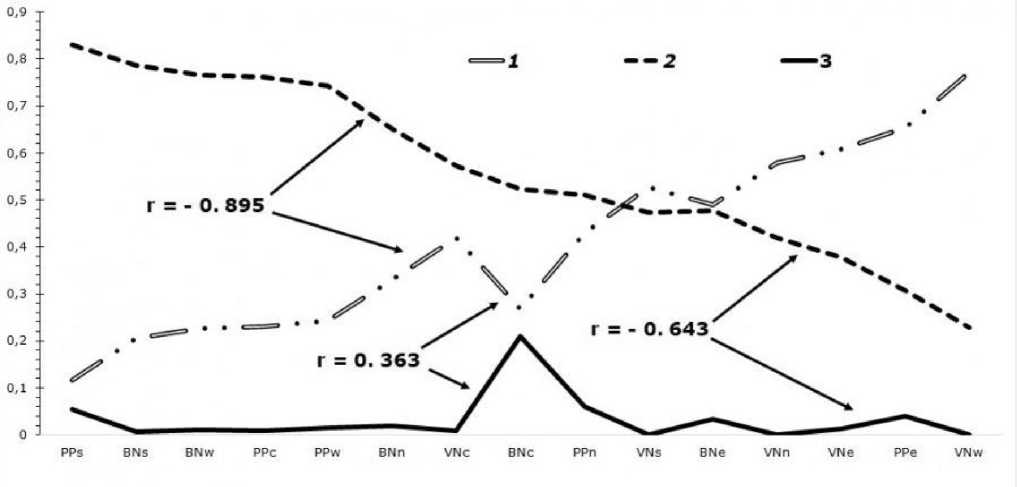

С увеличением доли доминирования H. frenatus снижается общий вклад H. platyurus в сообщество (наблюдается отрицательная корреляция на высоком уровне между этими двумя видами, r = –0.895). По нашим данным, в изученных локалитетах отношение к присутствию других видов в сообществе (Gehyra mutilata, Hemidactylus brookii, Dixonius siamensis) доминирующие в городских условиях H. frenatus и H. platyurus проявляют по-разному. У H. frenatus наблюдается толерантное отношение к присутствию других видов (r = 0.363), а вот H. platyurus показывает диаметрально противоположную картину - наблюдается отрицательная корреляция к наличию других видов в сообществе (r = –0.643).

Межпопуляционные различия

При межпопуляционном сравнение выборок выявлены высоко значимые различия в индексе ФА между парами сравнения: Бангкок – Пномпень ( U = 18999, Z = –3.59, p = < 0.01), Бангкок – Вьентьян ( U = 22412, Z = –4.26, p = < 0.01). Разница в уровне ФА у особей между Пномпенем – Вьентьяном ( U = 11512, Z = –0.49, p = 0.62) статистически не

Рис. 3. Зависимость встречаемости синантропных гекконов, совместно обитающих на территории городов. D – индекс доминирования; BN – Бангкок; PP – Пномпень; VN – Вьентьян; c – центр города; n – северная окраина; s – южная окраина; w – западная окраина; e – восточная окраина, 1 – H. frenatus , 2 – H. platyurus , 3 – другие виды

Fig. 3. Dependence of the occurrence of synanthropic geckos living in cities together. Where, D is the dominance index; BN - Bangkok; PP - Phnom Penh; VN - Vientiane; c - center; n - northern outskirts; s - southern outskirts; w – western outskirts; e – eastern outskirts, 1 – H. frenatus , 2 – H. platyurus , 3 – other species

значима. Сравнение выборок в зависимости от типа биотопа выявило различия между центрами городов в Бангкоке и Вьентьяне. Различия в нарушении стабильности развития на окраине отмечены: Бангкок - Пном пень и Бангкок - Вьентьян. Разница в коэффициенте флуктуирующей асимметрии для Пномпеня – Вьентьяна не наблюдается ни в центре города, ни в краевой зоне (табл. 7).

Таблица 7. Результаты сравнения межпопуляционного распределения биотопов

|

Биотоп |

Центр |

Биотоп |

Окраина |

||||

|

BN-c |

PP-c |

VN-c |

BN-o |

PP-o |

VN-o |

||

|

BN-c |

0.17 |

0.02 |

BN-o |

0.01 |

0.02 |

||

|

PP-c |

5216 |

0.23 |

PP-o |

7393 |

0.64 |

||

|

VN-c |

5599 |

3528 |

VN-o |

7967 |

4193 |

Примечание. Над диагональю – уровень значимости, под диагональю – U-статистика, жирным шрифтом выделены статистически значимые значения.

Обсуждение

В аналогичных исследованиях по изучению ФА у животных влияние половых различий на уровень флуктуирующей асимметрии не выявлено, даже на фоне существенных половых различий по анализируемым признакам (Staley, Green, 1971; Zakharov, 1981; Leary et al., 1983; Pankakoski, 1985).

Ранее анализ встречаемости девиаций фолидоза у H. platyurus на окраине и в центре городов выявил, что во Вьентьяне различия между центральной и краевой зоной не наблюдаются, в Пномпене число аномалий щиткования увеличивается в центре города, в Бангкоке наблюдается обратная картина – увеличение числа аномальных вариаций на окраине (Константинов, Булдова, 2016).

В большинстве работ анализ ФА связан с индикацией неблагоприятных воздействий антропогенного характера на живой организм. В значительно меньшей степени внимание исследователей в настоящее время уделяется изучению воздействия естественных биотических факторов. В ряде публикаций по изучению ФА доказано их влияние на уровень стабильности развития. В частности, исследования, проведенные на обыкновенной бурозубке Sorex araneus, динами- ка численности которой подвержена четкому четырехлетнему циклу и максимально достигает 70-кратного размера (Шефтель, 1983), показали увеличение уровня флуктуирующей асимметрии у особей, родившихся в год максимальной численности, и уменьшение асимметричности у их потомков при спаде численности (Захаров и др., 1984).

Ранее было показано (Константинов, Гаврилов, 2012; Чулисов, Константинов, 2013), что в ряде городов Лаоса и Камбоджи в зависимости от степени урбанизации происходит изменение структуры сообществ, а доминирующее положение в зависимости от численности принадлежит H. platyurus и H. frenatus , причем H. platyurus является антагонистом в сообществе не только к H. frenatus , но и другим видам, вероятно, конкурируя за ресурсы среды.

Некоторые исследования на территории Флориды и на островах тропической части Тихого океана показывают, что у особей H. frenatus наблюдается как агонистическое поведение во время конфликтов между собой, так и агрессия к другим видам в сообществе, например, с Hemidactylus garnotii и Lepidodactylus lugubris (Bolger, Case, 1992; Dame, Petren, 2006).

По нашим наблюдениям, H. platyurus в городских условиях тяготеет к обитанию на деревьях, в сборах на деревьях его численность в 2.6 раза выше, чем H. frenatus . В связи с этим в районах города с меньшей озелененностью и большей освещенностью стен строений повышается вероятность как внутривидовых, так и межвидовых взаимодействий H. platyurus , что будет выражаться в обострении конкуренции.

Заключение

В ходе исследования был проведен статистический анализ ФА. Анализ направленности асимметрии признаков показал, что статистически значимые различия между величинами признака на левой и правой сторонах тела наблюдаются по нескольким признакам: количество непарных подпальцевых пластинок на 5-м пальце передней лапы (Ads5), количество подпальцевых пластинок на 1-м пальце задней лапы (Lm6), количество парных подпальцевых пластинок на 2-м пальце задней лапы (Ds7), количество щитков следующего ряда, соприкасающихся с верхнегубными (P. sl.), количество нижнегубных щитков (Il). В связи с этим данные признаки были исключены из анализа уровня ФА.

Для оценки стабильности развития H. platyurus рекомендованы следующие признаки: количество парных подпальцевых пластинок на 3-м и 5-м пальцах задней лапы (Ds8, Ds10), количество непарных подпальцевых пластинок на 3-м пальце задней лапы (ADs8), количество подпальцевых пластинок на 2, 3, 4 и 5-м пальцах передней лапы (Lm2, Lm3, Lm4, Lm5), количество подпальцевых пластинок на 2, 3 и 4-м пальцах задней лапы (Lm7, Lm8, Lm9), количество верхнегубных щитков (Sl.), количество чешуй следующего ряда, соприкасающихся с нижнегубными (G. il.), количество нижнечелюстных щитков (Im.), количество следующего ряда чешуек за нижнечелюстными (G. im.).

Половой диморфизм во всех трех анализируемых группах не выявлен ( p = 0.12–0.83). Также не были выявлены возрастные различия в уровне ФА ( p = 0.52–0.94), что согласуется с теорией флуктуирующей асимметрии как общебиологического явления.

Значимых различий в дифференциации биотопов по уровню ФА между центральной и краевой зонами для выборок без учета типа субстрата не выявлено ни в одной изучаемой совокупности. Проводя сравнения точек сбора на окраине, во Вьентьяне обнаружены статистически значимые различия между восточной и северной окраиной ( p = 0.02).

Различия интегрального индекса в зависимости от типа субстрата выявлены во всех трех городах, причем как при сравнении выборок внутри городов, так и между собой ( p < 0.05). Отмечено, что коэффициент ФА асимметрии выше на стенах ( p < 0.36–0.84), чем на стволах деревьев (0.10–0.58). Обитание на стенах городских сооружений, как эволюционно молодой экологической нише, сказывается на стабильности развития вида, который в природных условиях и в городах предпочитает стволы деревьев.

При межпопуляционном сравнение выборок из Бангкок – Пномпеня, Бангкок – Вьентьян выявлены высоко значимые различия в индексе ФА (p < 0.05). При сравнении Пномпеня – Вьентьяна различий не выявлено. Бангкок – крупный транспортный и промышленно развитый мегаполис с населением более 5 млн человек, тогда как Пномпень и Вьентьян существенно уступают по этим показателям. Транспорт и промышленные предприятия являются основным источником физико-химического загрязнения городской среды, прямо или косвенно оказывающим влияние на стабильность раз- вития живых организмов, что отмечается в целом ряде работ (Захаров, 1987; Логинов и др., 2003; Васильев и др., 2006).

Список литературы Анализ асимметрии фолидоза плоскохвостого домового геккона Hemidactylus platyruus (Schneider, 1792) (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) на территории городов Юго-Восточной Азии (Вьентьянб, Пномпень, Бангкок)

- Васильев А. Г., Марин Ю. Ф., Васильева И. А. Феногенетический мониторинг березы повислой (Betula pendula): оценка качества среды в Висимском заповеднике и в зоне влияния техногенных поллютантов от предприятий цветной металлургии // Экологические исследования в Висимском биосферном заповеднике: Материалы науч. конф., посвящ. 35-летию Висимского заповедника (Екатеринбург, 2-3.10.2006 г.) / Отв. ред. Ю. Ф. Марин. Екатеринбург, 2006. С. 85-93.

- Гелашвили Д. Б., Нижегородцев А. А., Епланова Г. В., Табачишин В. Г. Флуктуирующая асимметрия билатеральных признаков разноцветной ящурки Eremias arguta как популяционная характеристика // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9. № 4. С. 941-949.

- Гелашвили Д. Б., Якимов В. Н., Логинов В. В., Епланова Г. В. Статистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков разноцветной ящурки Eremias arguta // Актуальные проблемы герпетологии и токсикологии. Вып. 7. Тольятти, 2004. С. 45-59.

- Захаров В. М. Асимметрия животных (популяционно-феногенетический подход) . М.: Наука, 1987. 213 с.

- Захаров В. М., Шефтель Б. И., Александров Д. Ю. Нарушение стабильности развития на фазе пика численности в популяции млекопитающих // Доклады Академии наук СССР. 1984. Т. 275. № 3. С. 761-764.

- Константинов Е. Л., Гаврилов А. Б. Экологические особенности распределения некоторых видов синантропных гекконов в городах Юго-Восточной Азии (Лаос, Камбоджа) // Вопросы герпетологии: Материалы Пятого съезда герпетологического общества им. А. М. Никольского, Минск, 25-28 сентября. Минск: Право и экономика, 2012. С. 113-117.

- Константинов Е. Л., Булдова О. Ю. Изменчивость фолидоза нижней челюсти Hemidactylus platyurus (SCHNEIDER, 1792) на территории Лаоса и Камбоджи // Вестник СПбГУ. 2016. Вып. 3. С. 57-62.

- Логинов В. В., Гелашвили Д. Б., Чупрунов Е. В., Силкин А. А. Структурно-информационные показатели стабильности развития амфибий на антропогенно трансформированных территориях // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч тр. Вып. 6. Тольятти, 2003. С. 85-90.

- Чулисов А. С., Константинов Е. Л. Распределение синантропных гекконов в городской среде крупных городов на территории Лаоса и Камбоджи // Современная герпетология: проблемы и пути их решения: Статьи по материалам докл. Первой междунар. молодеж. конф. герпетологов России и сопредельных стран (Санкт-Петербург, Россия, 25-27 ноября 2013 г.). СПб., 2013. С. 159-162.

- Шефтель Б. И. Многолетняя динамика численности землероек-бурозубок в Среднеенисейской тайге // Биологические проблемы Севера. Ч. 2. Животный мир: Тез. X Всесоюз. симпоз. Магадан, 1983. С. 57-58.

- Bolger D. T., Case T. J. Intra-and interspecific interference behaviour among sexual and asexual geckos // Animal Behaviour. 1992. № 44. P. 21-30.

- Dame E. A., Petren K. Behavioural mechanisms of invasion and displacement in Pacific island geckos Hemidactylus // Animal Behaviour. 2006. № 71. P. 1165-1173.

- Leary R. F., Allendorf F. W., Knudsen K. L. Developmental stability and enzyme heterozygosity in rainbow trout // Nature. 1983. Vol. 301. № 5895. P. 71-72.

- Mather K. Genetical control of stability in development // Heredity. 1953. Vol. 7. Pt. 3. P. 297-336.

- Pankakoski E. Epigenetic asymmetry as an ecological indicator in muskrats // J. Mammal. 1985. Vol. 66. № 1. P. 52-57.

- Staley R. N., Green L. J. Bilateral asymmetry in tooth cusp occurrence in human monozygotic twins, dizygotic twins, and nontwins // J. Dent. Res. 1971. Vol. 50. № 1. P. 83-89.

- Waddington C. H. Organisers and genes. Cambrige: Univ. press, 1940. 160 p.

- Zakharov V. M. Fluctuating asymmetry as an indez of developmental homeostasis // Genetikа (Belgrade). 1981. Vol. 13. P. 241-256.