Анализ биологически активных веществ плодов Hippophae rhamnoides L.

Автор: Фролова Н.А., Верхотуров В.В., Шкрабтак Н.В., Веремей Е.Е., Гринчук М.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (95), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ некоторых биоактивных соединений плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), собранной в период 2021-2023 гг. на территории Амурской области, в частности пищевых волокон, их фракционного, аминокислотного и полифенольного состава. Было установлено, что плоды Hippophae rhamnoides L. являются источником протеина, среднее значение которого в анализируемых образцах составило 18,37 г/100 мг. Следует также отметить низкий уровень содержания кислотно-детергентного лигнина (5,77 г/100 г) и гемицеллюлозы (8,46 г/100 г), и большое содержание полифенолов. Таким образом, проведенные исследования показали, что плоды Hippophae rhamnoides L. являются перспективным и богатым физиологически ценным ингредиентом, который можно использовать для создания функциональных продуктов.

Протеин, аминокислоты, клетчатка, полифенолы, функциональные продукты, плоды

Короткий адрес: https://sciup.org/142243936

IDR: 142243936 | УДК: 634.4 | DOI: 10.53980/24131997_2024_4_36

Текст научной статьи Анализ биологически активных веществ плодов Hippophae rhamnoides L.

Наряду с технологическим прогрессом в мировом сообществе наблюдается тенденция роста числа людей с неинфекционными или хроническими заболеваниями, среди которых наиболее распространенными являются диабет, сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания. Такие распространенные факторы окружающей среды, как загрязнение воздуха, воды, высокий уровень стрессовых факторов, физических нагрузок приводят к нарушению гомеостаза организма [1–2]. Рост осведомленности потребителей в вопросах питания стимулирует создание новых продуктов, которые привлекательны с точки зрения не только сенсорных аспектов, но и пищевой ценности и/или свойств, способствующих укреплению здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно 74 % ежегодных смертей в мире вызваны неинфекционными заболеваниями, из которых сердечно-сосудистые заболевания как следствие избыточной массы тела составляют наибольший процент [3]. Проблемы возникновения таких заболеваний достаточно разнообразны: наследственные факторы, питание, образ жизни и т. д. Одним из современных и перспективных направлений в области нутрициологии является разработка продуктов для здорового питания: понижение калорийности, обогащение антиоксидантами, пищевыми волокнами и т. д.

Для создания многокомпонентных пищевых систем требуется поиск и анализ функциональных ингредиентов на основе природных сырьевых ресурсов, которые содержат уникальный комплекс биологически активных веществ (БАВ). Фитохимические вещества, в частности антиоксиданты, - это биологически активные соединения растительного происхождения, которые обеспечивают защиту здоровья человеческого организма благодаря своим свойствам.

Так, многие лекарственные растения и плодово-ягодное сырье являются отличным источником БАВ, которые традиционно используются в лечебных целях различных народов мира (традиционной, китайской медицине и т. д.). Данные природно-сырьевые ресурсы отличаются высоким содержанием биодоступных питательных веществ, таких как минеральные вещества, витамины, антиоксиданты и т. д., синергетическое действие которых характеризуется иммуностимулирующим, противовоспалительным и противомикробным влиянием [1–3].

В настоящее время рынок функциональных продуктов, оказывающих положительное влияние на здоровье человека, динамично развивается [4]. Хотя ассортимент функциональных продуктов питания и фитохимческих веществ постоянно расширяется, спрос на новые продукты постоянно увеличивается.

Облепиха крушиновидная ( Hippophae rhamnoides L.) содержит много ценных питательных и биологически активных веществ (рис. 1). На протяжении столетий она использовалась в народной медицине. Плоды, мякоть и масло семян облепихи широко используются в питании человека [5 – 7]. В фармакологической сети доступно облепиховое масло для наружного применения, которое обладает противомикробным и заживляющим действием.

Рисунок 1 – Вид плодов Hippophae rhamnoides L.

Современные исследования уже представлены рядом разработок в области изучения химического состава, фармакологической активности и использования различных частей Hip-pophae rhamnoides L. в пищевых технологиях. Анализ отечественных и зарубежных трудов свидетельствует о различном химическом составе, а следовательно, и уровне физиологической активности различных вегетативных частей Hippophae rhamnoides L.

Так, например, листья облепихи являются побочным продуктом выращивания облепихи и обычно относятся к отходам [8 – 10]. Однако не только ягоды облепихи, но и листья этого растения (как свежие, так и сушеные) были признаны ценным источником питательных веществ и биологически активных соединений. В настоящее время наблюдается интересная тенденция в технологиях пищевой промышленности, связанная с переработкой растительных побочных продуктов. Сюда входят, например, выжимки, оставшиеся после прессования сока и семян. Листья облепихи значительно снижают уровень окислительного стресса, отчасти из-за наличия проантоцианидинов [11 – 14].

Концепция рециклинга представляет собой важную, ориентированную на устойчивость, инновационную практику, способствующую сокращению отходов и эффективному использованию ресурсов. Жом плодов Hippophae rhamnoides L. является ценным сырьем не только из-за содержания в них биологически активных соединений и их антиоксидантных свойств, но и потому, что они могут служить источником белка [15].

Анализ современных отечественных и зарубежных литературных источников свидетельствует о перспективности использования плодов Hippophae rhamnoides L. в технологиях пищевых продуктов, однако анализ химического состава плодов, произрастающих на территории Амурской области, отличается профилем спектра нутриентов, что зависит в первую очередь от типа, вида почвенного слоя и природно-климатических условий произрастания анализируемых сырьевых ресурсов [3, 4, 6, 9, 12, 13].

Целью данного исследования являлся анализ химического состава плодов Hippophae rhamnoides L.

Материалы и методы исследования

Плоды Hippophae rhamnoides L. были собраны в Амурской области в 2021–2023 гг. в период полной зрелости ягод (в сентябре). Массовая доля сухих веществ определена методом высушивания до постоянной массы в вакуум-сушильном шкафу. Химический состав БАВ плодов Hippophae rhamnoides L. определяли методом ВЭЖХ на приборе Люмахром-350, основанный на разделении веществ в хроматографической колонке с последующим их детектированием в потоке подвижной фазы. Сырой протеин анализировали методом Кьельдаля при помощи полуавтоматической системы дистилляции K1305. Сырую клетчатку определяли с помощью анализатора волокон ANKOM220. Общее содержание фенолов определяли спектрофотометрическим путем окисления в щелочной среде реактивом Фолина - Чокальтеу [11].

Для установления среднестатистических значений полученных результатов эксперименты проведены в трех повторностиях с последующей обработкой при помощи t-критерия Стьюдента (p≤0,05) и обработкой полученных результатов в программе STATISTICA 10.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Продукты из плодов Hippophae rhamnoides L. являются источником питательных веществ и БАВ, но конкретный сорт и год сбора урожая - это важные факторы, которые влияют на их химический состав.

Содержание основных питательных компонентов в анализируемом сырье представлено в таблице 1. Установлено, что химический состав плодов Hippophae rhamnoides L. варьировал в зависимости от природно-климатических условий, которые сопровождались в 2023 г. обильными осадками в период сбора, а в 2021 г., наоборот, сбор плодов происходил в засушливый период.

Таблица 1

Химический состав плодов Hippophae rhamnoides L. (X±m; p≤0,05)

|

Год сбора |

Содержание сухих веществ, г / 100 мг |

Содержание сырого протеина, г / 100 г сухих веществ |

Содержание клетчатки, г / 100 г сухих веществ |

|

2021 |

94,92±1,12 |

20,52±0,78 |

10,58±0,66 |

|

2022 |

95,29±1,32 |

16,03±0,64 |

10,42±0,58 |

|

2023 |

93,05±1,02 |

18,57±0,42 |

12,01±1,01 |

Согласно данным, представленным в таблице 1, плоды Hippophae rhamnoides L. считаются хорошим источником протеина, среднее содержание которого составило 18,37 г/100 мг. Основными компонентами сухого вещества в плодах Hippophae rhamnoides L. являются углеводы, выполняющие многочисленные важные функции в живых организмах. Моносахариды - основной источник энергии для метаболизма человека и животных, а полисахариды служат хранилищами энергии и структурными компонентами. Сырая клетчатка включала сумму волокнистых веществ (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы и т. д.), устойчивых к ферментам пищеварительного тракта [5, 12].

Функциональность пищевых волокон варьирует в зависимости от химической и физической структуры. Физиологические функции различных пищевых волокон зависят от их физико-химических характеристик, одной из которых является растворимость.

Вещества, входящие в состав пищевых волокон, характеризуются лечебными свойствами, используемыми для снижения риска возникновения ожирения, диабета и склероза. Ожирение является всемирной эпидемией, представляющей собой серьезную проблему для общества, увеличивающей экономическое бремя для систем здравоохранения и являющейся пятой по значимости причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака в мире.

Следующим этапом работы было определение фракционного состава пищевых волокон кожуры плодов Hippophae rhamnoides L. (табл. 2).

Таблица 2 Фракционный состав пищевых волокон кожуры плодов Hippophae rhamnoides L.

(г / 100 г сухих веществ) (X±m; p≤0,05)

|

Год |

Нейтральнодетергентная клетчатка |

Кислотно-детергентная клетчатка |

Кислотнодетергентный лигнин |

Гемицеллюлоза |

Целлюлоза |

|

2021 |

31,15±1,12 |

21,02±1,42 |

5,99±0,86 |

10,72±0,96 |

14,73±0,88 |

|

2022 |

20,48±1,42 |

18,44±1,38 |

6,35±0,62 |

7,22±0,66 |

11,99±0,78 |

|

2023 |

20,98±1,18 |

14,05±1,04 |

4,97±0,48 |

7,45±0,62 |

8,65±0,42 |

Фракционный состав пищевых волокон кожуры плодов Hippophae rhamnoides L . характеризовался низким уровнем содержания кислотно-детергентного лигнина, среднее значение которого составляло примерно 5,77 г / 100 г, и гемицеллюлозы – 8,46 г / 100 г.

Белки состоят из 20 аминокислот. С точки зрения питания аминокислоты делятся на две группы - заменимые и незаменимые. Из 20 аминокислот человек может синтезировать только заменимые аминокислоты. Заменимые аминокислоты синтезируются организмом, но определяются как незаменимые в периоды стресса. Такие незаменимые аминокислоты, как гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин, не могут быть синтезированы клетками человека. Следующим этапом работы явилось исследование аминокислотного состава плодов Hippophae rhamnoides L. , результаты которого представлены в таблице 3.

Таблица 3

Аминокислотный состав плодов Hippophae rhamnoides L. (г /100 г белка) (X±m; p≤0,05)

|

Показатель |

Год |

||

|

2021 |

2022 |

2023 |

|

|

Незаменимые аминокислоты |

|||

|

Лизин |

5,18±0,12 |

4,01±0,32 |

5,07±0,42 |

|

Метионин |

7,96±0,18 |

7,59±0,18 |

8,11±0,38 |

|

Цистин |

1,19±0,66 |

0,98±0,06 |

1,25±0,08 |

|

Треонин |

4,51±0,84 |

3,12±0,12 |

4,01±0,12 |

|

Изолейцин |

3,65±0,14 |

2,79±0,32 |

3,15±0,42 |

|

Триптофан |

0,25±0,08 |

0,41±0,10 |

0,39±0,08 |

|

Валин |

4,41±0,87 |

3,70±0,68 |

4,09±0,22 |

|

Лейцин |

7,21±0,62 |

4,85±0,44 |

6,21±0,40 |

|

Гистидин |

1,99±0,23 |

1,21±0,12 |

1,89±0,28 |

|

Заменимые аминокислоты |

|||

|

Аспарагиновая кислота |

10,61±0,86 |

6,22±0,86 |

8,44±0,68 |

|

Серин |

4,09±0,23 |

2,93±0,22 |

3,55±0,23 |

|

Глютаминовая кислота |

8,83±0,68 |

8,92±0,84 |

9,05±0,38 |

|

Пролин |

4,82±0,44 |

3,19±0,42 |

4,04±0,42 |

|

Глицин |

5,29±0,66 |

3,55±0,22 |

4,48±0,18 |

|

Аланин |

2,85±0,11 |

2,94±0,68 |

3,07± |

|

Аргинин |

4,22±0,22 |

4,67±0,44 |

4,48± |

Проведенные исследования показали, что содержание незаменимых аминокислот за анализируемый период в плодах Hippophae rhamnoides L. достаточно высокое.

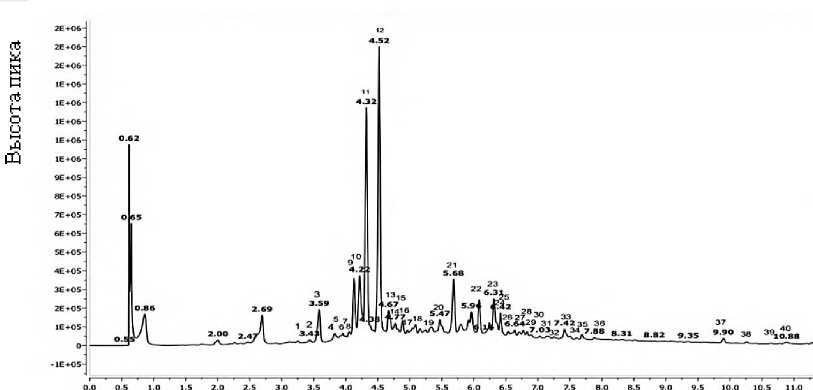

Далее был изучен полифенольный профиль плодов Hippophae rhamnoides L. , результаты которого представлены в таблице 4.

Таблица 4

Полифенольный состав плодов Hippophae rhamnoides L.

|

Показатель |

Время удержания, мин. |

Содержание, % |

|

Catechin‐ hexoside |

3,34 |

0,04 |

|

Gallocatechine |

3,43 |

0,09 |

|

Pedunculagin isomer |

3,59 |

2,79 |

|

Catechin‐ gallocatechin |

3,70 |

0,87 |

|

Pedunculagin isomer |

3,95 |

0,05 |

|

Pedunculagin |

4,01 |

2,12 |

|

(+) ‐ Catechine |

4,05 |

0,34 |

|

Pterocarinin A |

4,12 |

0,09 |

|

Pterocarinin A izomer |

4,18 |

2,01 |

|

Pterocarinin A izomer |

4,22 |

2,62 |

|

Casuarinin |

4,32 |

8,42 |

|

Chebulagic acid |

4,52 |

10,34 |

|

Stachyurin |

4,67 |

0,69 |

|

HHDP‐ galloylglucoside Isostrictinin |

4,77 |

0,32 |

|

Hippophaenin B |

4,80 |

0,38 |

|

Hippophaenin C |

4,92 |

0,15 |

|

Hippophaenin C |

4,98 |

0,30 |

|

Procyanidin dimmer type B |

5,03 |

0,51 |

|

Galloyl‐ bis‐ HHDP‐ glucose III |

5,24 |

1,45 |

|

Tellimagrandin I. Monomeric |

5,47 |

0,29 |

|

Ellagitannin |

5,68 |

5,82 |

|

Ellagitannin |

6.08 |

5,19 |

|

Ellagitannin |

6.31 |

7,51 |

|

Ellagic acid rutinoside |

6,38 |

0,94 |

|

Quercetin‐ 3‐ O‐ rutinoside |

6,42 |

0,75 |

|

Ellagitannin |

6,59 |

0,59 |

|

Myricetin dimethyl ether rutinoside |

6.64 |

0,14 |

|

Kaempferol‐ hexoside‐ rhamnose |

6,70 |

0,68 |

|

Isorhamnetin‐ dihexoside |

6,90 |

1,15 |

|

Isorhamnetin‐ 3‐ O‐ rutinoside |

7,03 |

0,09 |

|

Isorhamnetin‐ 3‐ O‐ galactoside |

7,11 |

0,28 |

|

Isorhamnetin‐ 3‐ O‐ glucoside |

7,31 |

0,51 |

|

Isorhamnetin‐ 3‐ O‐ Hexoside‐ 7‐ Orhamnoside |

7,42 |

0,04 |

|

Isorhamnetin‐ 3‐ O‐ rutinoside isomer |

7,55 |

0,02 |

|

Kaempferol‐ 3‐ O‐ rutinoside |

7.75 |

0,19 |

|

Quercetin‐ glucoside‐ rhamnosiderhamnoside |

7,88 |

0,22 |

|

Quercetin‐ hexoside‐ rhamnosiderhamnoside |

9,90 |

0,02 |

|

Isorhamnetion‐ dihexoside‐ Hexoside |

10,25 |

0,08 |

|

Isorhamnetion‐ dihexoside‐ Hexoside |

10,74 |

0,11 |

|

Kaempferol‐ Hexoside‐ p‐ Coumaroil |

10,88 |

0,06 |

|

ИТОГО |

58,26 |

Проведенные исследования показали, что плоды Hippophae rhamnoides L. богаты полифенолами, в основном из группы танинов и их производных: гидролизуемых танинов или эл-лаготанинов. Танины – это нефлавоноидные соединения, которые являются вторичными метаболитами растений и известны своим горьким вкусом. Хотя известно, что танины оказывают токсическое действие, они все же обладают множеством полезных для здоровья свойств, что обусловливает их большой интерес в исследовательских областях. Танины, особенно галлоильные, обладают антимикробной активностью. Они могут либо связываться с белками на стенке бактериальной клетки, взаимодействовать с бактериальными ферментами или напрямую повреждать внешнюю стенку и бактериальную мембрану. Более того, танины обладают антиоксидантными свойствами. Исследователи обнаружили, что они могут иметь лучшие антиоксидантные свойства, чем мономерные полифенолы [5, 12, 16].

Время удерживания, мин

Рисунок 2 – Хроматограмма БАВ, извлеченных из плодов Hippophae rhamnoides L.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования показали, что плоды Hippophae rhamnoides L. являются перспективным ценным ресурсом для использования в качестве функционального ингредиента в рецептурах пищевых систем. Более того, плоды Hippophae rhamnoides L . – ценный компонент высококачественного белка с благоприятным составом незаменимых аминокислот.

Список литературы Анализ биологически активных веществ плодов Hippophae rhamnoides L.

- Фролова Н.А., Резниченко И.Ю., Шкрабтак Н.В. и др.. Анализ вторичных метаболитов дикорастущих плодов Vitis amurensis, произрастающих на территории Калининградской области // АПК России. - 2024. - Т. 31, № 1. - С. 119-122.

- Shkrabtak N., Praskova Ju., Frolova N. Assessment of the state of the environment of the Russian Far East // E3s web of conferences: VIII International Conference on Advanced Agritechnologies, Environmental Engineering and Sustainable Development (AGRITECH-VIII 2023), Krasnoyarsk, 29-31 марта 2023 года.- Krasnoyarsk: EDP Sciences, 2023. - Vol. 390. - P. 01030.

- Ковалёва Н.А., Тринеева О.В., Бузлама А.В. и др. Фармакологическая активность облепихи крушиновидной листьев: in silico и in vivo // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2023. - Т. 12, № 3. - C. 174-188.

- Ибрагимов З.Р., Гайтова Т.Р. Листья облепихи как источник БАВ // Актуальные проблемы химии, биологии и биотехнологии: материалы X Всерос. науч. конф. - Владикавказ: Изд-во СевероОсетинского гос. ун-та им. К.Л. Хетагурова. - 2016. - С. 323-325.

- Мельников О. М., Верещагин А.Л., Кошелев Ю.А. Исследование биологически активных соединений почек и плодов мужских растений облепихи крушиновидной // Химия растительного сырья. - 2010. - № 2. - С. 113-116.

- Roth G. A. [et al.]. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: update from the GBD 2019 study // Journal of the American college of cardiology. 2020. -Vol. 76, N 25. -P. 2982-3021.

- Кукина Т.П., Ралдугин В.А. Нейтральные и кислые компоненты экстрактов плодов облепихи // Новое в биологии, химии и фармакологии облепихи. - Новосибирск, 1991. - С. 94-98.

- Котова Т.И., Хантургаев В.А., Цыцыков В.А. и др. Исследование процесса получения густых экстрактов из плодов облепихи // Вестник ВСГУТУ. - 2023. - № 1 (88). - C. 29-35.

- Ахметханова Е.Н. Облепиха // Матрица научного познания. - 2022. - № 4-1. - С. 189-191.

- Ахметханова Е.Н. Облепиха в разработке новых пищевых продуктов // Матрица научного познания. - 2022. - № 6-2. - С. 28-30.

- Алексеев А.Л., Кротова О.Е., Ефимов Д.С. Облепиха - натуральная функциональная добавка в технологии производства мясных изделий // Проблемы развития АПК региона. - 2024. -№ 2 (58). - С. 163-169.

- Ковалева Н.А., Тринеева О.В., Носова Д.К и др. Определение экстрактивных веществ в листьях облепихи крушиновидной // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Химия. Биология. Фармация. - 2022. - № 1. - С. 105-109.

- Nilova L.P., Malyutenkova S.M. Antioxidant complexes of sea buckthorn (Hippophae rham-noides L.) of northwest Russia. Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. -2021. - N 83 (1). - Р. 108.

- Zuchowski J. Phytochemistry and pharmacology of sea buckthorn (Elaeagnus rhamnoides; syn. Hippophae rhamnoides): progress from 2010 to 2021 // Phytochemistry Reviews. - 2023. - Vol. 22, N 1. - P. 3-33.

- Hagerman A.E. [et al.]. High molecular weight plant polyphenolics (tannins) as biological antioxidants // Journal of agricultural and food chemistry. - 1998. - Vol. 46, N 5. - P. 1887-1892.

- Черноусова И.В., Мосолкова В.Е., Зайцев Г.П. и др. Полифенолы виноградной грозди, качественный и количественный состав, технологический запас // Химия растительного сырья. - 2022. - № 3. -С.291-300.