Анализ данных регистра больных акромегалией в Иркутской области

Автор: Шагун О.В., Хамнуева Л.Ю., Андреева Л.С., Зудаев В.П.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа частоты и особенностей течения акромегалии в Иркутской области по данным регистра.

Акромегалия, соматотропинома

Короткий адрес: https://sciup.org/14919663

IDR: 14919663 | УДК: 616.71.-007.152

Текст научной статьи Анализ данных регистра больных акромегалией в Иркутской области

Распространенность акромегалии в мире составляет от 16 до 120 случаев на 1 млн жителей. Наиболее высокая распространенность зафиксирована в Великобритании – 87 случаев на 1 млн, несколько ниже – в Швеции, Северной Ирландии, Испании – 69, 63 и 60 случаев на 1 млн соответственно. В Германии данный показатель минимальный – 18 случаев на 1 млн [5, 8]. В России один из первых регистров больных акромегалией (Московский регистр больных акромегалией) был создан лишь в 2003 г. Начиная с 2003 г., реализовывалась программа создания региональных регистров. С января 2005 г. начал работать территориальный регистр больных акромегалией в Иркутской области.

Материал и методы

Частоту и особенности течения акромегалии изучали путем анализа Государственного территориального регистра больных акромегалией Иркутской области. В 2009 г. в регистре содержались данные о 68 больных. Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной программы “STATISTICA-6”, используя критерий χ 2, t-критерий Стъюдента. Нормальность распределения проверяли с помощью критерия Шапиро–Уилка.

Результаты и обсуждение

В регистр акромегалии Иркутской области, на декабрь

2010 г., включено 68 больных – 51 (75%) женщина и 17 (25%) мужчин, соотношение мужчин и женщин 1:4. В ряде национальных регистров некоторых стран, как и в России, отмечалось преобладание женщин, хотя ряд зарубежных авторов утверждают о том, что акромегалия встречается с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин [3].

Наиболее часто диагноз акромегалии устанавливался в возрасте 40–50 лет [2]. Средний возраст больных на момент диагностики заболевания составил 53,9±12,3 лет (от 25 до 74 лет).При этом средний возраст мужчин – 49,4±11,5 лет (от 31 до 65 лет), женщин – 55,0±12,4 лет (от 25 до 74 лет), р=0,1. Аналогичные данные представлены и в целом по России. Так, в регистре акромегалии Российской Федерации средний возраст составил 54,2±12,7 лет [3].

Большой размер опухоли (макроаденома, гигантская аденома) коррелирует с агрессивным, рецидивирующим и устойчивым к проводимому лечению характером заболевания [2, 3]. Уже при первичном обращении к врачу у всех больных были визуализированы аденомы гипофиза, при этом у большей части – 45 (66,2%) – макроаденомы. Микроаденомы гипофиза выявлены лишь у трети больных – 23 (33,8%), что свидетельствовало о поздней диагностике заболевания и значительно ухудшало прогноз.

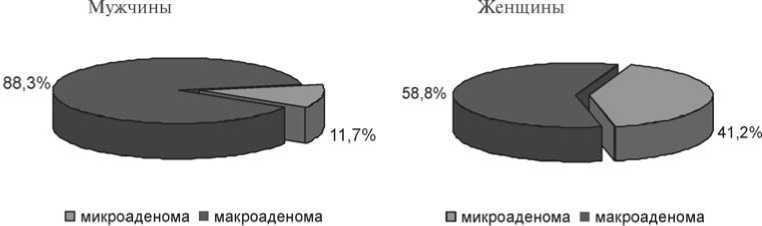

Среди лиц с макроаденомами преобладали мужчины – 15 (88,3%), женщины – 30 (58,8%), р=0,03, что свидетельствовало о более поздней диагностике заболевания у мужчин. Микроаденомы визуализированы лишь у 2 (11,7%) мужчин и у 21 (41,2%) женщины, р=0,05.

У 9 (13,2%) больных акромегалией определялись смешанные аденомы гипофиза, обладающие способностью помимо СТГ продуцировать пролактин (соматопролак-тинома), из них 4 мужчин, все с макроаденомами гипофиза и 5 женщин (3 с макро- и 2 с микроаденомой).

Основные биохимические параметры для диагностики акромегалии включали в себя определение СТГ и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИРФ-1). Отмечено, что, чем выше уровень СТГ и ИФР-1 и чем больше длительность заболевания, тем меньше продолжительность жизни больных, а нормализация уровней этих гормонов сочетается со снижением смертности. Поэтому очень важно добиваться у таких больных нормальных уровней СТГ и ИРФ-1 [4]. По данным регистра акромегалии Ир-

Рис. 1. Соотношение представленности микро- и макроаденом у мужчин и женщин на момент диагностики акромегалии

кутской области, базальная концентрация СТГ при диагностике заболевания составляла 18,9±11,7 нг/мл и была существенно выше у мужчин – 28,1±12,3 нг/мл, чем у женщин – 9,6±10,0 нг/мл, р=0,0001. Концентрация ИФР-1 значимо не различалась у мужчин и женщин, составив 463,6±203,1 и 661±230,2 нг/мл соответственно, р=0,09. Однако однократное определение уровня СТГ часто не обладает диагностической ценностью, ввиду его эпизодической секреции, короткого периода полужизни и перекрестных концентраций СТГ у больных акромегалией и здоровых людей. Поэтому для оценки степени активности заболевания используют оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ). В норме гипергликемия способствует снижению секреции СТГ менее 1 нг/мл. В активной фазе акромегалии такого снижения не наблюдается в связи с автономным характером гиперсекреции СТГ.

Активная стадия основывается на выявлении клинических проявлений заболевания и гормональных признаках (увеличении уровней СТГ выше 2,5 нг/мл, ИФР-1 выше возрастной нормы и отсутствии подавления секреции СТГ при проведении ОГТТ ниже 1 нг/мл). Активную стадию акромегалии не имели большинство больных – 60 (88,2%), что свидетельствовало о неадекватной терапии этих пациентов. Биохимическими критериями неактивной стадии акромегалии в настоящее время являются параметры, принятые на Международном консенсусе нейроэндокринологов и нейрохирургов, 2002 г., это: нормальный уровень ИРФ-1 в плазме, снижение уровня СТГ менее 1 мкг/л в ходе ОГТТ, восстановление нормального циркадного ритма секреции СТГ [1]. Так, неактивная стадия достигнута лишь у 8 (11,8%) больных. Пять из них ранее были прооперированы (трансназальная аденомэктомия) и в настоящее время находятся под динамическим наблюдением. У 3 пациентов ремиссия заболевания была достигнута на фоне медикаментозной терапии аналогами соматостатина длительного действия.

Клиническая картина акромегалии весьма разнообразна в связи с вовлечением в патологический процесс многих органов и систем [7]. В связи с замедленным и “немым” характером течения заболевания, своевременная диагностика акромегалии часто запаздывает, и, как следствие, у практически каждого вновь выявленного пациента имеется широкий спектр органных, системных и метаболических нарушений, большинство из которых носят необратимый характер, что значительно ухудшает прогноз и негативно влияет на выживаемость (табл.).

Целью лечения акромегалии является ликвидация (или блокирование) избыточной продукции СТГ, нормализация секреции СТГ и ИРФ-1, устранение клинических симптомов заболевания и улучшение качества жизни больного. Существуют три ме-

Таблица

Основные клинические проявления и осложнения акромегалии по данным регистра акромегалии в Иркутской области

|

Признаки |

Мужчины, n=51 |

Женщины, n=17 |

р |

|

Изменение внешности |

94% |

98% |

0,9 |

|

Избыточная масса тела |

57% |

87% |

0,01 |

|

Прогнатизм, диастема |

70% |

69% |

0,8 |

|

Артериальная гипертензия |

88% |

87% |

0,5 |

|

Гипертрофия миокарда |

88% |

74,5% |

0,3 |

|

Нарушение углеводного обмена |

47% |

41% |

0,8 |

|

Увеличение щитовидной железы |

29% |

72% |

0,007 |

|

Онкологические заболевания |

11% |

11% |

0,6 |

Примечание: р – достоверность между группами.

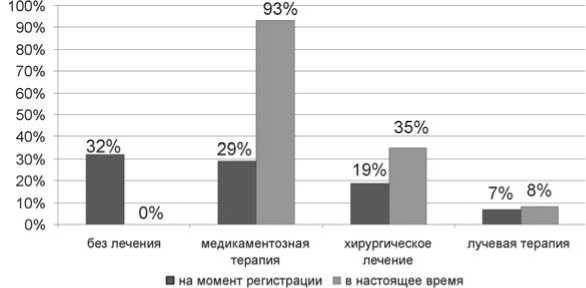

Рис. 2. Спектр оказанной медицинской помощи больным акромегалией

ний (гипопитуитаризм, неврологические нарушения, лучевые некрозы, постлучевая энцефалопатия) показания к лучевому лечению в настоящее время значительно сужены. Эффект лучевой терапии развивается в течение нескольких лет, через 5 лет уровень гормона снижается на 75% по сравнению с исходным [2, 3]. По данным регистра акромегалии Иркутской области, лучевая терапия была применена 8% больным, однако ни у одного пациента не было достигнуто ремиссии заболевания.

Для медикаментозной терапии акромегалии в настоящее время используются три класса препаратов: агонисты дофамина, длительно действующие аналоги соматостатина и антагонисты рецепторов гормона роста (в России не применяется). В последнее время широкое распространение получили синтетические аналоги соматостатина длительного действия. Следует отметить, что примерно одна треть пациентов остается нечувствительной к аналогам соматостатина длительного действия, что создает серьезную проблему для лечения таких больных [2].

По данным регистра акромегалии Иркутской области, медикаментозная терапия была назначена всем больным акромегалией с активной стадией заболевания (63 чел.). Аналоги соматостатина длительного действия получают 59 (93,6%) пациентов, агонисты дофа тода лечения акромегалии: хирургический, лучевой и медикаментозный. В 2002 г. Международный консенсус по лечению акромегалии был дополнен соглашением Гипофизарного общества и Европейской нейроэндокриноло-гической ассоциации о принципах диагностики и лечения акромегалии, согласно которому хирургическое лечение (предпочительно трансназально-транссфенои-дальным доступом) должно быть основным методом лечения [1, 6]. Подчеркивается, что отказ от хирургического лечения больных с микроаденомами является ошибочным мнением, так как это способствует прогрессированию системных нарушений и резко снижает шансы на излечение. Наилучшие результаты после оперативного вмешательства наблюдаются у больных с микроаденомой гипофиза – ремиссия достигается в 80–90% случаев, в то время как макроаденоме гипофиза радикальное удаление отмечается лишь в 50% случаев [2, 3].

Хирургическое лечение в Иркутской области было выполнено лишь 24 (35%) больным (рис. 2). Все пациенты с макроаденомами гипофиза! Только у 5 (20,8%) пациентов после хирургического лечения достигнута неактивная стадия заболевания, не требующая медикаментозной коррекции, остальные 19 (79,2%) получают терапию аналогами соматостатина длительного действия. Все это указывает на необходимость более ранней диагностики заболевания и скорейшего направления пациента на оперативное лечение.

Другой метод лечения – лучевая терапия. Из-за отсроченного эффекта и высокого риска развития осложне- мина – 6 (9,5%). Комбинированную терапию (аналоги соматостатина длительного действия в сочетании с агонистами дофамина) – 7 (11,1%) больных. В основном это пациенты со смешанным характером секреции аденомы (соматопролактинома) или лица с недостаточным ответом на монотерапию аналогами соматостатина длительного действия.

Неактивная стадия заболевания на фоне лечения аналогами соматостатина длительного действия достигнута лишь у 3 (5,1%) больных. Недостаточная эффективность терапии может объясняться неадекватностью лечебного пособия (большой размер опухоли), рецидивирующим характером течения заболевания, повышенной устойчивостью опухолевой массы к лекарственному воздействию, либо нерегулярным приемом препарата.

Выводы

-

1. В связи с замедленным характером течения заболевания своевременная диагностика акромегалии запаздывает, и, как следствие, практически у каждого вновь выявленного пациента имеется широкий спектр органных, системных и метаболических нарушений, что значительно ухудшает прогноз.

-

2. Среди лиц с макроаденомами гипофиза преобладают мужчины. Базальная концентрация соматотропного гормона также выше у мужчин, что свидетельствует о более поздней диагностике заболевания у мужчин.

-

3. Необходимо внедрять максимально раннее и актив-

- ное хирургическое лечение у больных акромегалией на более ранних стадиях заболевания.

Список литературы Анализ данных регистра больных акромегалией в Иркутской области

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Алгоритмы обследования и лечения пациентов в эндокринологии. Часть 1. Нейроэндокринология: метод. рекомендации. -М., 2008. -27 с.

- Мельниченко Г.А., Пронин В.С., Колода Д.Е. Место аналогов соматостатина в комбинированном лечении синдрома избыточной продукции гормона роста: учеб. методич. пособие. -М., 2008. -120 с.

- Пронин В.С., Молитвословова Н.Н. Акромегалия. Этология, патогенез, клиника, диагностика, лечение/под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. -М., 2009. -256 с.

- Badia X., Webb S.M., Prieto L. et al. Acromegaly Quality of Life Questionnaire (AcroQoL)//Health Qual. Life Outcomes. -2004. -[Vol.] 2. -P. 13.

- Baldvinsdottir T., Jonasson J.G., Thorsson A.V. et aI. Epidemiology of pituitary tumorous in Iceland 1955-2007: a nationwide study//Endocrine Abstracts. -2008. -Vol. 16. -P. 315. -(10th European Congress of Endocrinology, 3-7 May, Berlin, Germany).

- Giustina A., Casanueva F.F., Cavagnini F. et al. Diagnosis and treatment of acromegaly complications//J. Endocrinol. Investigation. -2003. -[Vol.] 26 (12). -P. 1242-47.

- Turner H.E. Clinical features, investigation and complications of acromegaly: handbook of acromegaly/ed. J. Wass. -Bristol: Bioscientifica, 2001. -P. 19-28.

- Mota F., Matos K., Afonso M. et al. Pituitary adenomas: the reality of Bragal//Endocrine Abstracts. -2008. -Vol. 16. -P. 344. -(10th European Congress of Endocrinology, 3-7 May, Berlin, Germany).