Анализ физических свойств пород восточной зоны севера Урала

Автор: Пономарева Т.А., Пыстин А.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

Обобщены данные по петрофизическим характеристикам горных пород основных петрографических разностей восточной структурной зоны севера Урала. Изучение физических свойств проведено с учетом изменчивости плотности и магнитной восприимчивости пород, отличающихся вещественным составом, условиями образования, типом и степенью метаморфизма. Устойчивые зависимости между плотностью и магнитной восприимчивостью позволяют выделить четыре петрофизические группы геологических формаций и определить причины изменения физических свойств пород восточной зоны севера Урала.

Петрофизическая характеристика, физические свойства, плотность, магнитная восприимчивость, офиолиты, габбро, граниты, вулка- ногенно-осадочные

Короткий адрес: https://sciup.org/14992809

IDR: 14992809 | УДК: 552.1:53(234.851)

Текст научной статьи Анализ физических свойств пород восточной зоны севера Урала

На современном этапе геологических знаний актуальным остается комплексный подход к оценке роли глубинных образований Тимано-Североураль-ского региона при разработке новых или уточнения существующих моделей строения и эволюции литосферы. Одними их важных направлений в данном вопросе являются петрофизические исследования, с помощью которых можно решить ряд геолого-геофизических задач. Восточная зона севера Урала относится к районам с широко развитыми процессами эндогенного и экзогенного породообра-зования. В связи с этим изучение физических свойств пород дает дополнительные данные о составе, степени их изменения и объеме проявлений низкотемпературного метаморфизма. Кроме того, петрофизическая характеристика разновозрастных пород помогает сгруппировать их по сходству или различию корреляционных связей между физическими параметрами в различные комплексы, которые в дальнейшем могут использоваться как “память” о геодинамических обстановках прошлого в истории развития литосферы Урала. Наконец, точность и понимание причин изменения плотностных и магнитных свойств пород помогают при применении геофизических методов для определения пространственного положения магматических и вулканогенных комплексов в структуре земной коры.

В результате многолетних исследований накоплен огромный материал по петрофизическим характеристикам пород восточной зоны севера Урала (свыше 30 тыс. определений плотности и магнитной восприимчивости), содержащийся в различных источниках. При подготовке данной статьи, кроме собственных определений, авторы использовали материал совместных исследований, проведенных с коллегами Института геологии Коми НЦ УрО РАН, а также данных, приведенных в научных публикациях и отчетах “Комигеолфонда” (см. таблицу). Наши собственные петрофизические исследования в большей степени касались изучения магнитных (более 1 тыс. определений) и плотност- ных (более 100 определений) свойств пород базит-ультрабазитового пояса Полярного Урала.

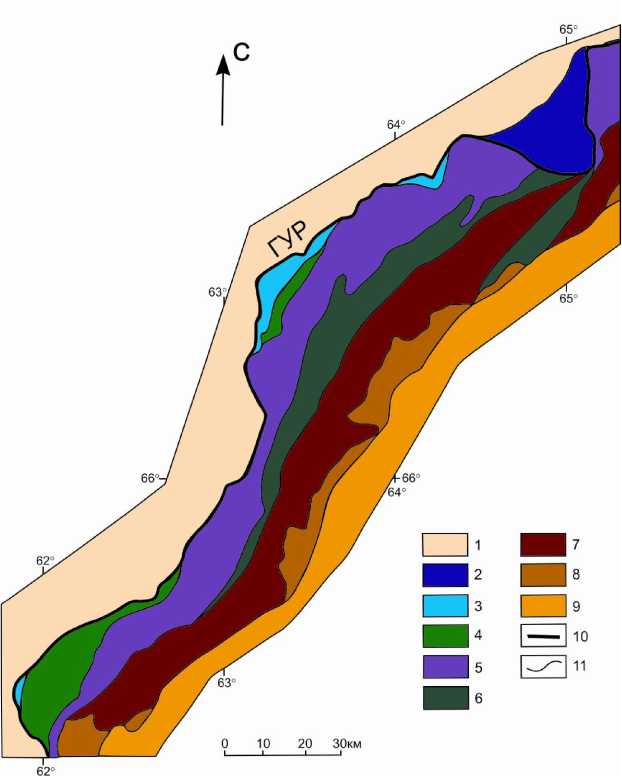

Магматические и вулканогенно-осадочные комплексы восточной структурной зоны севера Урала

Разрезы магматических и вулканогенно-осадочных образований Приполярного и Полярного Урала, пространственно связанные с Главным Уральским разломом и расположенные к востоку от него, с актуалистических позиций рассматриваются как фрагменты палеоокеанической коры с надстроенной над ней палеоостроводужной системой [1–3 и др.]. Наблюдаемая здесь смена структурно-вещественных комплексов с запада на восток в общих чертах определяет их взаимное положение в разрезе (снизу вверх): ультрамафитовые массивы рай-изско-войкарского офиолитового комплекса, кэр-шорский плутоничекий комплекс, лагортинский комплекс параллельных даек, собский диорит-тонали-товый комплекс, конгорский дирит-гранодиорито-вый комплекс, разновозрастные вулканогенно-осадочные отложения (рис.1.).

Вдоль линии Главного Уральского разлома расположены ультамафитовые массивы райизско-войкарского офиолитового комплекса (с юга на север): Олыся-Мусюрский, Войкаро-Сынинский, Рай-изский и Сыумкеуский. Западнее Войкаро-Сынин-ского массива выделяются зоны развития ультравы-сокотемпературных пород основного состава, которые одним из авторов настоящей статьи были объединены в хордъюский гранулит-метабазитовый комплекс [4] и в его составе выделены Северохордъю-ский и Южнохордъюский массивы (подкомплексы). Возраст этих пород на сегодняшний день остается проблематичным. По аналогии с малыкским грану-лит-метабазитовым комплексом северной части Полярного Урала, для пород которого В.А. Душиным и его коллегами [5] получены позднеархейские цирконовые датировки (SHRIMP-II), есть основание для отнесения гранулитов хордъюского комплекса к нижнедокембрийским образованиям.

Физические свойства пород Восточно-Уральской структурной зоны

|

№ |

Породы |

? 8 g о |

Плотность |

о О CD =Г i co O Q_ О |

Магнитная восприимчивость |

|

σm i n - σmax / σс р ,, г/см |

æ min - æ max / æ ср ,, n x 10 -6 СГС |

||||

|

Интрузивные |

|||||

|

Ультраосновные породы |

|||||

|

1 |

Дуниты |

19 |

2.81-3.14 / 2.98 |

269 |

49-6329 / 680 |

|

2 |

Гарцбургиты, лерцолиты |

26 |

2.87-2.94 / 2.90 |

375 |

59-4108 / 455 |

|

3 |

Войкариты |

10 |

2.94-3.10 / 3.00 |

108 |

132-5248 / 1200 |

|

Основные породы |

|||||

|

Семейство: пироксениты-горнблендиты (ультрамафиты основные) |

|||||

|

4 |

Верлиты, клинопироксениты |

32 |

2.87-3.05 / 2.9 |

32 |

800-9000 / 4900 |

|

5 |

Горнблендиты |

21 |

3.10-3.23/ 3.20 |

21 |

600-1000 / 800 |

|

Семейство: габброиды |

|||||

|

6 |

Габбро |

508 |

2.79-3.10 / 3.00 |

397 |

1500-4000 / 2870 |

|

7 |

Габбронориты |

247 |

3.00-3.07/ 3.10 |

288 |

3000-10000 / 6000 |

|

8 |

Амфиболизированное габбро |

155 |

2.90-3.04 / 2.97 |

79 |

50-1000 / 530 |

|

9 |

Габбродолериты |

30 |

2.75-2.94 / 2.85 |

47 |

50-1800 / 930 |

|

10 |

Долериты |

704 |

2.70-2.89 / 2.80 |

564 |

50-1000 / 530 |

|

Средние по |

роды |

||||

|

11 |

Диориты |

127 |

2.71-2.95 / 2.83 |

91 |

56-1148 / 600 |

|

12 |

Габбродиориты |

80 |

2.73-2.87 / 2.80 |

80 |

250-6000 / 3100 |

|

13 |

Кварцевые диориты |

196 |

2.70-2.89 / 2.80 |

159 |

200-2000 / 1100 |

|

Кислые породы |

|||||

|

14 |

Гранодиориты |

51 |

2.68-2.79 / 2.74 |

60 |

80-1800 / 900 |

|

15 |

Плагиограниты и плагиогнейсы |

105 |

2.60-2.72 / 2.66 |

109 |

100-700 / 400 |

|

16 |

Граниты |

207 |

2.58-2.69 / 2.64 |

207 |

0-50 / 25 |

|

17 |

Гранитпорфиры |

100 |

2.61-2.68 / 2.65 |

90 |

80-700 / 440 |

|

Эфф |

узивные породы |

||||

|

Вулканогенные породы |

|||||

|

18 |

Базальты |

303 |

2.71-2.95 / 2.83 |

302 |

300-2500 / 1400 |

|

19 |

Андезибазальты |

102 |

2.72-2.88 / 2.80 |

123 |

0-2000 / 1000 |

|

20 |

Андезиты |

331 |

2.75-2.83 / 2.79 |

334 |

20-700 / 350 |

|

21 |

Дациты и андезидациты |

75 |

2.60-2.75 / 2.68 |

65 |

0-100 / 50 |

|

22 |

Вулканиты кислого состава |

108 |

2.58-2.77 / 2.61 |

110 |

0-100 / 50 |

|

Вулканогенно-осадочные породы |

|||||

|

23 |

Туфы основного состава |

143 |

2.63-2.80 / 2.72 |

97 |

250-750 / 500 |

|

24 |

Туфы андезитового состава |

61 |

2.61-2.71 / 2.66 |

62 |

250-750 / 500 |

|

25 |

Туфы дацитового состава |

99 |

2.58-2.64 / 2.61 |

61 |

250-750 / 500 |

|

26 |

Туфопесчаники |

179 |

2.57-2.79 / 2.68 |

22 |

331-1040 / 600 |

|

27 |

Туфоконгломераты |

67 |

2.53-2.80 / 2.67 |

68 |

223-1000 / 600 |

|

Осадочные породы |

|||||

|

28 |

Известняки |

351 |

2.61-2.76 / 2.67 |

353 |

<1 |

Примечания: Таблица составлена Т.А.Пономаревой с использованием собственных и опубликованных данных: 1-3 – Макеев, Лыюрова (Пономарева), 1989; Лыюрова (Пономарева), 1997, а также материалов Коми-геолфонда (Республика Коми, Сыктывкар): 4-5 – Куделин и др., 1980; Мартынов и др., 1974; Перевозчиков и др., 1972; Савельева и др., 1968, 1971; Савельев и др., 1974; 6-10 – Крылов и др., 1968, 1970; Пес-ковский и др., 1968; Негурица и др., 1969; Кузьмин и др., 1970; Макаров и др., 1973; 11-13 – Митюшева и др., 1968; Кузьмин и др., 1970; Еремин и др., 1973; 14-17 – Кузьмин и др., 1970; Охотников и др., 1970; Перевозчиков и др., 1972; 18-22 – Крылов и др., 1970; Воронов и др. , 1973; Макаров и др., 1973; 23-28 – Крылов и др., 1970; Митюшева и др., 1968; Охотников и др., 1970; Охотников и др., 1970.

Поэтому хордъюский гранулит-метабазитовый комплекс в составе Восточной структурной зоны севера Урала не рассматривается. Петрофизические характеристики пород этого комплекса были опубликованы в нашей предыдущей работе [6].

Вопрос о возрасте уральских офиолитов является предметом острых дискуссий. Верхний возрастной предел этих образований определяют многочисленные изотопные датировки – около 400 млн. лет, полученные разными методами. В частности, по дунитам и гарцбургитам Райизского массива установлен Sm-Nd возраст – 409±26 млн. лет [7]. В целом комплекс геолого-геохронологических данных свидетельствует об ордовикском времени об- разования офиолитовых массивов, связанного с процессом ордовикского рифтогенеза и океанического спрединга [8].

Наиболее представительный материал по физическим свойствам ультраосновных пород имеется по Войкаро-Сынинскому дунит-гарцбургито-вому массиву . По этому же массиву авторы располагают оригинальными петрофизическими данными. Это наиболее крупный среди перечисленных выше массивов и один из крупнейших в мире. Он прослеживается на расстоянии около 200 км от верховьев р. Хулги на юге до широты горы Пай-Ер на севере при ширине от 2 до 18 км. Массив сложен в основном гарцбургитами и дунитами. В его соста-

Рис.1. Схема геологического строения южной части Полярного Урала (Государственная геологическая карта…, 2007) с изменениями авторов.

Условные обозначения: 1 – формации палеозойской пассивной окраины Восточно-Европейского континента; 2 – докембрийские метаморфические образования Харамато-лоуского блока; 3 – гранат-глаукофановые, эпидот-глаукофановые и эпидот-альбит-хло-рит-актинолитовые сланцы в зоне Главного Уральского разлома; 4 – хордъюский грану-лит-метабазитовый комплекс (PR1?): клинопироксеновые и двупироксеновые кристал-лосланцы, амфиболиты; 5 – ультраосновные породы райизко-войкарского комплекса; 6 – базиты кершорского и лагортинского комплексов; 7 – гранитоиды собского и конгор-ского комплексов; 8 – вулканогенно-осадочные образования (O-D); 9 – мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 10 – Главный Уральский разлом (надвиг); 11 – прочие границы.

ве выделяются также своеобразные оливин-антиго-ритовые породы – войкариты. К краевым зонам массива приурочены пироксениты и серпентиниты [9].

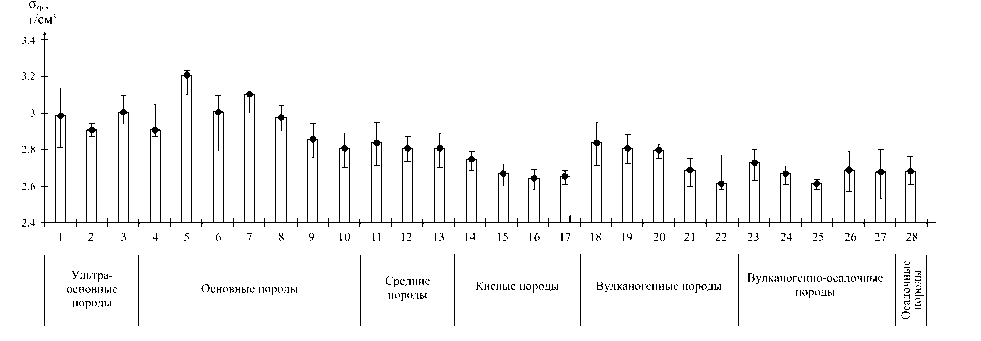

Дуниты. С целью определения возможности сопоставления петрофизических характеристик, имеющихся в разных источниках и их представительности, на примере дунитов нами рассмотрены материалы разных авторов. Было установлено, что пределы вариации плотности дунитов, по данным разных исследователей, заметно отличаются (при- меч. к табл.): 2.6–3.30 г/см3 (444 определения Савельевой и др., 1971); 2.76–3.09 г/см3 (115 определений Савельева и др., 1974); 2.65–3.18 (210 определений Мартынова и др., 1974). По нашим данным, плотность дунитов изменяется в пределах 2.81–3.14 г/см3 (табл., рис. 2). Несмотря на значительный разброс плотностных характеристик, установленных разными авторами, средняя величина плотности дунитов Войкаро-Сынинского массива определяется значениями в узком интервале 2.95–

Рис. 2. Гистрограммы распределения плотности пород восточной структурной зоны севера Урала.

Условные обозначения: 1 – дуниты; 2 – гарцбургиты, лерцолиты; 3 – войкариты; 4 – верлиты, клинопирок-сениты; 5 – горнблендиты; 6 – габбро; 7 – габбронориты; 8 – амфиболизированное габбро; 9 – габбродолери-ты; 10 – долериты; 11 – диориты; 12 – габбродиориты; 13 – кварцевые диориты; 14 – гранодиориты; 15 – плагиограниты; 16 – граниты; 17 – гранитпорфиры; 18 – базальты; 19 – андезибазальты 20 – андезиты; 21 – дациты и андезидациты; 22 – вулканиты кислого состава; 23 – туфы основного состава; 24 – туфы андезитового состава; 25 – туфы дацитового состава; 26 – туфопесчаники; 27 – туфоконгломераты; 28 – известняки.

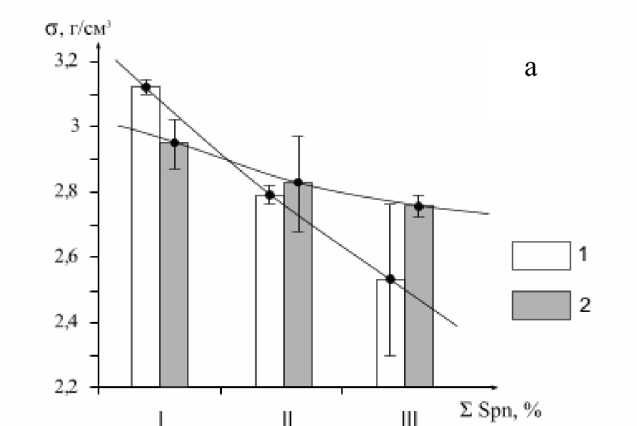

2.98 г/см3, что может свидетельствовать о представительности всех выборок. Существенные различия максимальных значений плотности, скорее всего, связаны с вариациями в содержании рудных минералов в разных выборках дунитов, а также степенью их серпентинизации. Понижение плотности дунитов зависит в основном от интенсивности проявления процесса серпентинизации (рис. 3 а). Так, плотность неизмененных и слабо серпенти-низированных дунитов меняется в пределах 3.10– 3.14 г/см3 при σ ср , равной 3.12 г/см3, умеренно сер-пентинизированных – 2.76–2.82 г/см3 при σ ср , равной 2.80 г/см3и интенсивно серпентинизированных – менее 2.76 г/см3.

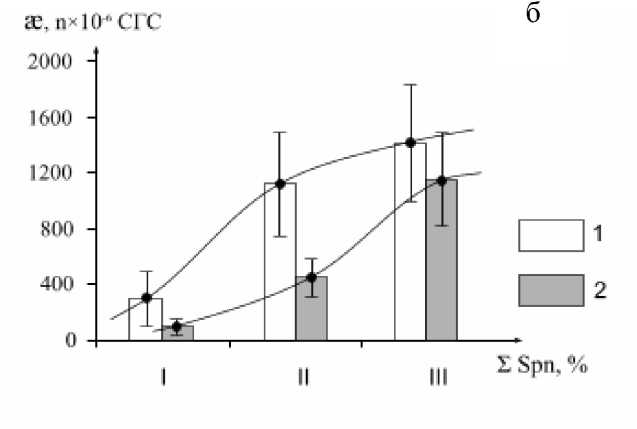

Серпентинизация также влияет на изменение магнитных свойств дунитов, поскольку при замещении оливина серпентином выделяется магнетит. При вариации магнитной восприимчивости дунитов в интервале 49–4000×10-6 ед. СГС, у слабо серпен-тинизированных дунитов æ составляет 49–500×10-6 ед. СГС, у серпентинизированных – 750–1500×10-6 ед. СГС и у интенсивно серпентинизированных – 1200–4000×10-6 ед. СГС. Зависимость магнитных свойств дунитов от степени их серпентинизации иллюстрируется на графике (рис. 3 б).

Гарцбургиты. Плотность гарцбургитов по всем имеющимся данным изменяется в интервале 2.74–3.30 г/см3. Находящийся в нашем распоряжении набор измерений плотности гарцбургитов варьирует в пределах 2.87–2.94 г/см3 при σ ср , равной 2.90 г/см3 (табл., рис. 2). Серпентинизирован-ные гарцбургиты имеют пределы плотности от 2.68 до 2.97 г/см3 при σ ср , равной 2.84 г/см3, а интенсивно серпентинизированные – от 2.72 до 2.79 г/см3 при σ ср , равной 2.75 г/см3 (рис. 3 а). Магнитные свойства гарцбургитов аналогичны дунитам и также зависят от степени серпентинизации. Так, магнитная восприимчивость у неизмененных и слабо сер-пентинизированных гарцбургитов изменяется в пределах от 59 до 150×10-6 ед. СГС при æ ср, равной 455×10-6 СГС, у серпентинизированных – от 150 до 300×10-6 ед. СГС и у интенсивно серпентинизиро-ванных – свыше 750×10-6 ед. СГС (рис. 3 б).

Войкариты. Физические свойства этих пород имеют высокие значения плотности – от 2.94 до 3.10 г/см3 при σ ср , равной 3.00 г/см3 и магнитной восприимчивости – от 132 до 5248×10-6 СГС при æ ср , равной 1200×10-6 СГС (см. таблицу).

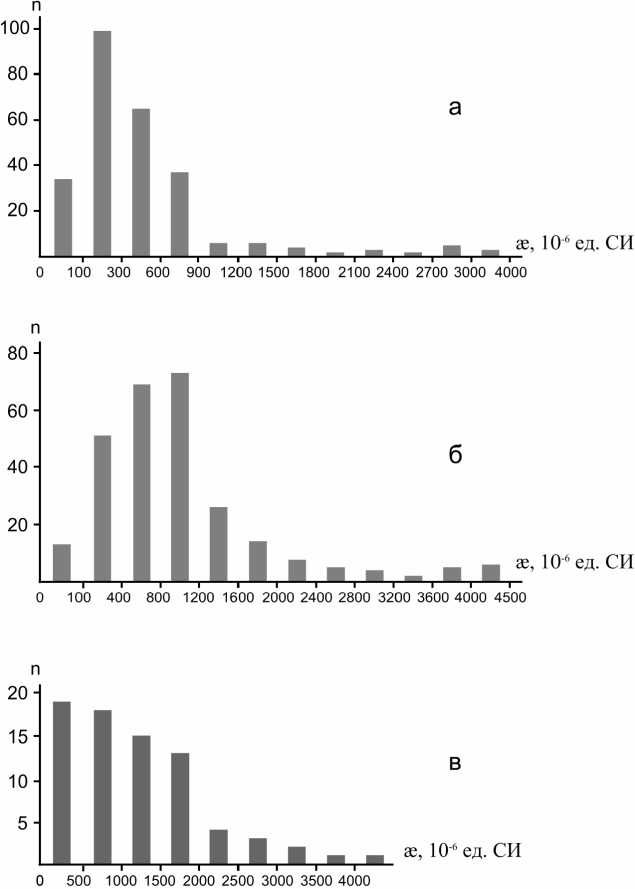

Из анализа гистограмм распределения магнитной восприимчивости для основных разновид-

Рис. 3. Графики изменения плотности (а) и магнитной восприимчивости (б) ультраосновных пород (1 – дуниты; 2 – гарцбургиты) от степени их серпентинизации.

Рис. 4. Гистограммы распределения магнитной восприимчивости ультраосновных пород Войкаро-Сы-нинского массива: а – гарцбургитов и лерцолитов, б – дунитов, в – войкаритов.

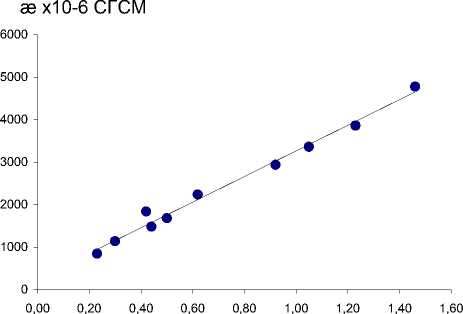

ностей пород Войкаро-Сынинского массива (рис. 4) следует, что наиболее высокое среднее фактическое значение æ имеют войкариты 1200×10-6 СГС, меньше оно у дунитов - 680 x 10 —6 СГС. Самое низкое среднее фактическое значение æ наблюдается у гарцбургитов и лерцолитов - 455 x 10 —6 СГС. На изменение магнитных свойств пород влияет вторичный магнетит, развивающийся в виде пылевидных выделений в кристаллах пироксена, по периферии кристаллов или по трещинам. В любом случае, его количество прямо зависит от интенсивности процесса замещения при серпентинизации. Для доказательства влияния содержания магнетита на магнитную восприимчивость были проведены дополнительные исследования. Экспериментальная кривая получена в результате постепенного добавления магнетита в неизмененный гарцбургит (проба М–3193) с первоначальной магнитной восприимчивостью 51.12×10-6 СГС (рис. 5). Как видно из графика, магнитная восприимчивость в ультрабазитах прямо пропорциональна содержанию магнетита в породе [10, 11].

Mgt, об.%

Рис. 5. Зависимость магнитной восприимчивости ( $ ) ультрабазитовых пород Войкаро-Сынинского массива от содержания магнетита.

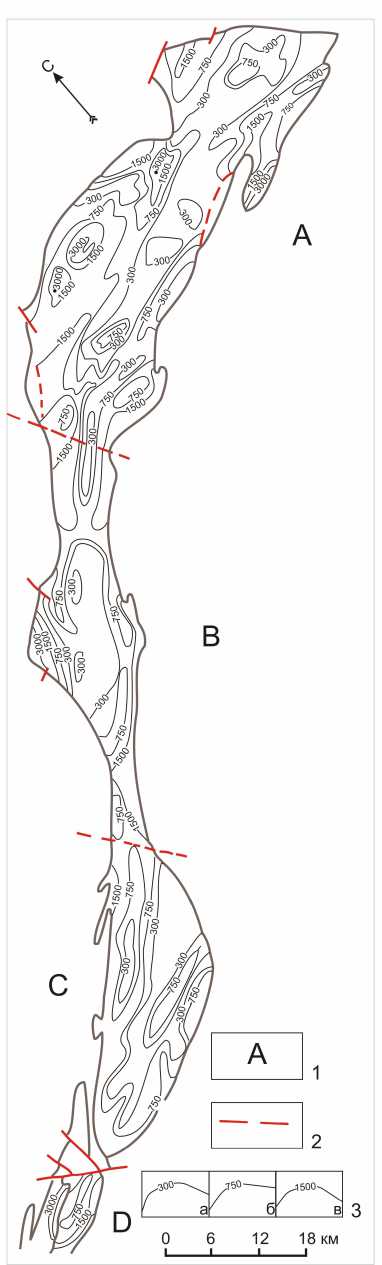

Детальные исследования магнитной восприимчивости пород Войкаро-Сынинского массива, отобранных для минералогического картирования по регулярной сети 0.5x4 км, позволили построить петромагнитную карту (рис. 6), отражающую латеральную изменчивость магнитных свойств пород Войкаро-Сынинского массива [10, 11]. Изолинии магнитной восприимчивости проведены согласно методическим рекомендациям через 300, 750, 1500, 3000, и 4000×10-6 СГС [12]. При этом породы с æ менее 300x10-6 СГС отнесены к слабомагнитным, от 300 до 750x10-6 СГС - к среднемагнитным; от 750 до 1500x10-6 СГС - к магнитным и более 1500x10-6 СГС - к сильномагнитным. При рассмотрении петромагнитной карты видно, что единой чертой всех четырех блоков Войкаро-Сынинского массива (Пайерского, Войкарского, Лаптопайского и Сынинского) является повышение магнитной восприимчивости от центральных его частей к периферии. Учитывая, что в составе массива резко преобладают гарцбургиты (до 70%), которые характе- ризуются низкими значениями æ по сравнению с дунитами и войкаритами, то повышение магнитной восприимчивости в периферийных частях связано в основном с серпентинизацией, в процессе которой происходит обогащение ультраосновных пород магнетитом. Однако определенный вклад в наблюдаемую картину вносит первичный состав пород. Войкариты как наиболее высокомагнитные породы массива приурочены к его западному контакту.

Проведенный петрофизический анализ ульт-раосновных пород Войкаро-Сынинского массива показал сложные и неустойчивые связи между физическими свойствами (плотности и магнитной восприимчивости). Так, например, неизмененные породы с наибольшими значениями плотности имеют в среднем низкую магнитную восприимчивость. А измененные породы характеризуются прямо противоположной зависимостью, когда потеря плотностных свойств сопрягается ростом магнитной восприимчивости. Отмеченные закономерности изменения физических свойств данных пород следует рассматривать с учетом интенсивности процесса серпентинизации, сопровождающегося выделением магнетита в различном количестве. В результате при увеличении степени серпентинизации дуниты сильно теряют свои плотностные свойства и приобретают высокие магнитные свойства.

К востоку от Войкаро-Сынинского массива расположен кэршорский плутонический комплекс , который прослеживается почти непрерывной узкой полосой (шириной до 5 км) на расстоянии около 200 км. Комплекс представляет собой среднюю, существенно габброидную часть райизско-войкарской офиолитовой ассоциации. Наиболее хорошо он изучен на севере в бассейне р. Мал. Хараматалоу. Здесь комплекс подразделяется на три структурновещественных подкомплекса (СВП), различающихся соотношением пород разного состава и характером их метаморфического изменения [13].

Нижний СКП по надвиговой зоне контактирует с образованиями дунит-гарцбургитового комплекса райизско-войкарской офиолитовой ассоциации. Подкомплекс представляет собой тектонически разлинзованную серию, в которой чередуются тела амфиболитов, габбро-амфиболитов, дунитов, верлитов и клинопироксенитов. Амфиболиты утратили признаки первичной структуры. Наложенные процессы сформировали гнейсоподобную полосчатую породу.

Средний СВП надвинут на описанные выше породы с юго-востока. Он сложен в основном кли-нопироксенитами, оливиновыми клинопироксени-тами и верлитами. Характерной особенностью этой части кэршорского комплекса является наличие ритмичной расслоенности, обусловленной сменой снизу вверх оливиновых разновидностей пород без-оливиновыми.

Детальное картирование этой части комплекса показало, что он имеет автономную структуру, резко дискордантную генеральному простиранию уралид, а также ориентировке полосчатости в габб-роидах, расположенных восточнее и юго-восточнее СВП [14, 15].

Рис. 6. Петромагнитная карта Войкаро-Сынинского массива.

Условные обозначения: 1-блоки: А – Пайерский; B – Лаптопайский; C – Войкарский; D – Сынинский; 2 – разломы; 3 – изолинии магнитной восприимчивости.

Верхняя составляющая кершорского комплекса надвинута с юго-востока на породы среднего СВП и представлена преимущественно рогово-обманковыми, пироксен-роговообманковыми габбро, реже горнблендитами.

Вопрос о возрасте пород кэршорского комплекса остается открытым. Поздним ордовикским датируются габброиды: 446.8±4.3, 446±2, 454±7 млн. лет (циркон, U-Pb, SHRIMP-II, [16]). Однако дискордантные взаимоотношения габброидов с верлит-клинопироксенитовой составляющей комплекса (со средним СВП) дают основание предполагать, что в его составе могут находиться разновозрастные образования, в том числе допозднеор-довикские.

В целом породы кэршорского плутонического комплекса имеют высокие значения плотности и магнитной восприимчивости, что характерно для базитов. У верлитов и клинопироксенитов σ соответствует значениям 2.87–3.05 г/см3, а æ варьирует в широких пределах от 800 до 9000×10-6 СГС. У горнблендитов пределы изменения плотности составляют 3.10–3.23 г/см3, а магнитной восприимчивости – от 600 до 1000×10-6 СГС, у габбро, соответственно, 2.79–3.10 г/см3 и 1500–4000×10-6 СГС (табл.). Обращает на себя внимание, что амфибол-содержащие габбро, основную часть которых составляют, по-видимому, амфиболизированные габбро, имеют относительно низкие значения магнитной восприимчивости: 50–1000×10-6 СГС при æ ср равной 530×10-6 СГС. Это связано с тем, что амфибол (актинолит, роговая обманка) имеет более высокую железистость в сравнении с пироксеном и при амфиболизации пород происходит частичное или полное «разрушение» железистых рудных минералов, в том числе магнетита.

Восточнее кэршорского плутонического комплекса выделяются фрагменты лагортинского комплекса параллельных даек . Комплекс прослеживается по простиранию более чем на 150 км (от широты р. Войкар на юге до р. Енгаю на севере) при ширине зоны от 1,5 до 3,0 км. Мощность отдельных даек от 0,2 до 2,0 м [9]. В состав комплекса входят плагиоклаз-пироксеновые и мегафировые долериты, а также единичные дайки плагиограни-тов и метариолитов.

По мнению авторов [9], комплекс параллельных даек комагматичен базальтоидам пальникшор-ской свиты и должен быть датирован поздним ор-довиком–ранним силуром. Выполненные позднее геохронологические исследования подтвердили правомерность такого заключения. Для плагиогранитов по единичным цирконам были получены конкордант-ные значения возраста 452.7±5.1 и 444.1±6.5 млн. лет (U-Pb, SHRIMP-II, [16]), а по данным U-Pb изотопного датирования цирконом методом LA-MC-ICPMS – 427.3±7.6 млн. лет [17]. Следует отметить, что методами U-Pb изотопного датирования получены также доордовикские значения возраста – 490±7 млн. лет [18], что вносит определенную неясность в вопрос о возрасте пород лагортинского комплекса. На сегодняшний день, с учетом геологических данных, более обоснованным является представление о позднеордовикском–раннесилу-рийском возрасте пород, близком к возрасту габб-роидов кэршорского комплекса [16].

Преобладающие в составе лагортинского комплекса долериты характеризуются умеренной плотностью: 2.70–2.89 г/см3 при σ ср , равной 2.80 г/см3 и магнитной восприимчивостью – от 50 до 1000 при æ ср , равной 530×10-6 СГС (табл.). Габбро-долериты отличаются более высокими значениями этих параметров: σ ср =2.85 г/см3, æ ср равной 930×10-6 СГС (табл.).

Расположенный восточнее собский диорит-тоналитовый комплекс прослеживается почти непрерывной полосой шириной до 12 км, параллельно описанным выше комплексам восточной структурной зоны севера Урала. И только на крайнем севере Полярного Урала, в восточном обрамлении Райизского и Сыумкеуского дунит-гарцбургитовых массивов, область распространения пород собского комплекса резко сокращается. Здесь он представлен небольшими массивами.

Состав пород варьирует от габбродиоритов до гранодиоритов при преобладании относительно кислых разновидностей пород: кварцевых диоритов и гранодиоритов. Возраст пород по геологическим данным определяется как послераннесилурийский [9]. Полученные в последние годы U-Pb датировки единичных зерен цирконов методом SHRIMP-II: 395±5 и 386±3 млн. лет [19] и возрастные определения в интервале 411.8±6.3–392.1±5.2 млн. лет [20, 16, 21] позволяют поднять верхний возрастной рубеж образования пород комплекса до среднего девона.

Доминирующие в разрезе собского комплекса кварцевые диориты и гранодиориты характеризуются близкими значениями магнитной восприимчивости от 80 до 2000 при æ ср , равной 900–1100×10-6 СГС (табл.). Значения плотностных характеристик пород закономерно снижаются от σ ср =2.80 г/см3 для кварцевых диоритов до σ ср =2.74 г/см3 для гранодиоритов (табл., рис. 2).

К востоку от собского комплекса на всем его протяжении прослеживается цепочка массивов пород, варьирующих по составу от габбро до гранитов. Они в современных корреляционных схемах объединяются в конгорский комплекс . Наиболее крупные массивы этого комплекса, сложенные преимущественно диоритами, кварцевыми диоритами и гранодиоритами достигают 50 км в длину при ширине до 9 км. Возраст конгорского комплекса определяется как позднедевонский на основании того, что его породы имеют активные контакты со средне-верхнедевонскими отложениями [9].

Близкие по составу породы конгорского и собского комплексов характеризуются аналогичными петрофизическими параметрами. Кислые разновидности пород (плагиограниты, граниты, гранитпор-фиры) отличаются более низкими значениями плотности (σ ср 2.66–2.64 г/см3) и магнитной восприимчивости: æ ср равной около 400×10-6 СГС (табл., рис.2).

Крайнее восточное положение в пределах восточной структурной зоны севера Урала занимают вулканогенно-осадочные образования ордовик- ско-девонского возраста. Нижние части разрезов сложены вулканитами нормальной щелочности с дифференциацией составов от базальтовых до плагиориолитовых и дацитовых. Комплексы средней и верхней частей разреза имеют субщелочную направленность дифференциации. С вулканогенными породами ассоциируют туфы, туфопесчаники, туфоконгломераты и известняки.

Как видно из таблицы, плотность и магнитная восприимчивость вулканогенных пород закономерно снижается с уменьшением их основности. Наиболее высокие значения плотности и магнитной восприимчивости присущи базальтам (σ ср =2.83 г/см3 и æ ср =1400×10-6 СГС), минимальные – вулканитам кислого состава (σ ср =2.61 г/см3 и æ ср =50×10-6 СГС). Тенденция изменения плотностных характеристик туфов разного состава та же, что и для вулканитов, хотя их абсолютные значения ниже на 0.07–0.13 г/см3. Однако в отличие от вулканитов, туфы разного состава имеют абсолютно одинаковые значения магнитной восприимчивости (æ р = 250–750×10-6 СГС, при æ ср =500×10-6 СГС). Близкие к туфам значения магнитной восприимчивости имеют также туфопесчаники и туфоконгломераты (æ ср =500×10-6 СГС). Известняки резко отличаются аномально низкими значениями магнитной восприимчивости (æ ср. <1×10-6 СГС).

Выводы

В процессе проведенного петрофизического исследования, при котором учитывались общность плотностных и магнитных свойств пород, схожесть корреляционных зависимостей между физическими свойствами, а также близость формаций по времени образования на разных этапах геологического развития земной коры севера Урала, в пределах Восточной структурной зоны были выделены четыре петрофизические группы пород.

К первой ( гипербазитовой ) петрофизической группе отнесены ультраосновные породы райизско-войкарского офиолитового комплекса с повышенной плотностью (2.90-3.10 г/см3) и средней намагниченностью (455–680×10-6 СГС). В породах данной петрофизической группы выявлены сложные и неустойчивые корреляционные связи между плотностью и магнитной восприимчивостью, которые следует рассматривать с учетом процесса серпентинизации. При увеличении степени серпентинизации дуниты и гарцбургиты сильно теряют свои плотностные свойства до 2.76 и 2.72 г/см3 и приобретают высокие магнитные свойства до 6329×10-6 СГС.

Вторая ( пироксенит-габбровая ) петрофизическая группа включает породы дунит-верлит-кли-нопироксенитового и габбрового комплексов. Бази-ты кэршорского плутонического комплекса имеют высокие значения плотности и магнитной восприимчивости. У верлитов и клинопироксенитов σ соответствует значениям 2.87–3.05 г/см3, а æ варьирует в широких пределах от 800 до 9000×10-6 СГС. У горнблендитов пределы изменения плотности составляют 3.10–3.23 г/см3, а магнитной восприимчивости – от 600 до 1000×10-6 СГС, у габбро, соответственно, 2.79–3.10 г/см3 и 1500–4000×10-6 СГС

(табл.). В породах второй петрофизической группы установлены устойчивые прямо пропорциональные зависимости между плотностью и магнитной восприимчивостью.

В интрузивных образованиях первой и второй петрофизических групп отмечается классическая зависимость плотности от основности пород. Исключение составляют только сильно серпентинизи-рованные измененные базиты.

В третью ( диорит-плагиогранитовую ) петрофизическую группу вошли интрузивные образования среднего, реже умеренно-кислого составов, представленную диоритами, кварцевыми диоритами и гранодиоритами собского и конгорского комплексов. Повышенные значения плотности (σ ср равна 2.80 г/см3) и магнитной восприимчивости (æ ср равна 900×10-6 СГС) у средних интрузивных пород нормального ряда (диоритов, кварцевых диоритов) понижаются в кислых дифференциатах. Так, пла-гиограниты и гранитпорфиры характеризуются пониженными плотностными и магнитными свойствами (σ ср 2.66 г/см3 и 400×10-6 СГС).

Четвертая ( вулканогенно-осадочная ) петрофизическая группа представлена дацитами, андезитами, андезибазальтами и их с туфами с прослоями туфопесчаников и рифогенных известняков малоуральской свиты, а также конгломератами, гравелитами и туфопесчаниками варчатинской свиты [20]. Дифференциация физических свойств наиболее выразительно проявляется в вулканитах, у которых плотность (с 2.83 до 2.66 г/см3) и магнитная восприимчивость (с 3100×10-6 до 400×10-6) закономерно снижаются с уменьшением их основности. Плотности вулканогенно-осадочных пород в большинстве случаев ниже плотности эффузивов того же состава, что позволяет достаточно уверенно выделять их в геофизических полях. В магнитных свойствах отмечается строгое постоянство, независимое от состава пород.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН №15-185-17.

Список литературы Анализ физических свойств пород восточной зоны севера Урала

- Тектоника Урала/Под ред. А.В. Пейве. М., 1977. 120 с.

- Язева Р.Г., Бочкарев В.В. Войкарский вулкано-плутонический пояс (Полярный Урал). Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. 160 с.

- Савельева Г.Н. Габбро-гипербазитовые комплексы офиолитов Урала и их аналог в современной океанической коре. М.: Наука, 1987. 246 с.

- Пыстин А.М. Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.:Наука, 1994. 112 с.

- Душин В.А., Бурмако П.Л., Ронкин Ю.Л. и др. Состав и новые возрастные датировки метагабброидов малыкского комплекса на Полярном Урале//Структурно-вещественные комплексы и проблемы геодинамики докембрия фанерозойских орогенов: Материалы Международной научной конференции (III чтения памяти С.Н. Иванова). Екатеринбург, 2008. С. 27-29.

- Пономарева Т.А., Пыстин А.М. Петрофизическая характеристика пород полиметаморфических комплексов севера Урала//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2014. №2(18). С.68-74.

- Ронкин Ю.Л., Прямососов А.П., Телегина Т.В., Лепихина О.П. Дунит-гарцбургитовый и дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый комплексы Полярного Урала: REE и Sm-Nb ограничения//Изотопное датирование геологических процессов: новые методы и результаты. М.: ИГЕМ РАН, 2000. С.302-305.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Уральская, лист R-41 (Воркута). М.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2007.

- Макеев А.Б., Лыюрова (Пономарева) Т.А. Магнитная восприимчивость пород и минералов ультрабазитов и ее значение для картирования Полярного Урала//Минералогия Тимано-Североуральского региона. Сыктывкар, 1989. С.97-106. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО АН СССР. Вып.72).

- Лыюрова (Пономарева) Т.А. Глубинное строение Полярного Урала: Дис. на соиск. канд. г.-м. н. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 1997. 104 с.

- Логачев А.А., Захаров В.П. Магниторазведка. Л.: Недра, 1973. 452 с.

- Терешко В.В., Шлома А.А., Карчевский А.Ф., Онищенко С.А. Медно-благороднометальное проявление Озерное на восточном склоне Полярного Урала//Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского региона. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 221-223.

- Пыстин А.М., Потапов И.Л., Пыстина Ю.И. и др. Малосульфидное платинометальное оруденение на Полярном Урале. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 152 с.

- Пыстин А.М., Потапов И.Л., Пыстина Ю.И. Проявление малосульфидных золото-платинометальных руд на Полярном Урале//Записки РМО. №4. 2012. С.60-73.

- U-Pb-возраст цирконов из плагиогранитов лагортаюского дайкового комплекса на Полярном Урале/Д.Н.Ремизов, К.В.Куликова, С.Р.Сычев, М.В.Носиков, С.А.Сергеев//Докл. РАН. 2012. Т. 447. № 5. С.538-540.

- Queiroga G., Martins M., Kulikova K. et al. First U-Pb dating of a plagiogranit from Voikar massif, Polar Urals, Russia // VII South American Symposium on Isotope Geology. Short Papers// Brasilia, 2010. P. 397-400.

- Хаин Е.В., Сальникова Е.Б., Котова А.Б. и др. U-Pb возраст плагиогранитов офиолитовой ассоциации Войкаро-Сынинского массива (Полярный Урал)//Докл. РАН. 2008. Т. 419. №4. С.524-529.

- Удоратина О.В., Кузнецов Н.Б., Ларионов А.Н., Шишкин М.А. U-Pb возраст плагиогранитов Собского массива (Полярный Урал)//Петрология и минералогия севера Урала и Тимана: Сборник статей.Сыктывкар, 2008. №5. С. 52-62 (Тр. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН. Вып. 124).

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000 (третье поколение). Полярно-Уральская серия, лист. М.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2014. (подготовленная к изданию).

- Сычев С.Н. Деформационная история зоны главного Уральского разлома (южная часть Полярного Урала)//Тектоника складчатых поясов Евразии: сходство, различие, характерные черты новейшего горообразования, региональные обобщения: Материалы совещания. Т. II. М.:ГЕОС, 2014. С.211-215.