Анализ клинико-структурных изменений при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника у лиц трудоспособного возраста

Автор: Куренков Евгений Леонидович, Макарова Виктория Владиславовна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Клиническая и экспериментальная медицина

Статья в выпуске: 2 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель работы. Оценить клинические и анатомические предпосылки рецидивирующего течения остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Материалы и методы. Обследовали 71 пациента трудоспособного возраста с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. Проанализировали клинические проявления, неврологический статус и данные магнитно-резонансной томографии поясничного отдела позвоночника. При анализе учитывали гендерную характеристику и возрастную подгруппу. Результаты. Поражение сегмента L3L4 зарегистрировано в 17 случаях (у 3 женщин и 14 мужчин преимущественно 2 и 3 возрастных подгрупп), однако все они носили сочетанный характер: 9 протрузий (средний размер - 2,6 ± 0,6 мм) и 8 грыж (средний размер - 5,6 ± 4,3 мм). Поражение сегмента L4L5 изолировано и в сочетании с другими сегментами имело место в 47 случаях из 71 (у 8 женщин и 39 мужчин преимущественно 2 и 3 возрастных подгрупп): 15 протрузий (средний размер - 2,9 ± 1,0 мм) и 32 грыжи (средний размер - 6,2 ± 1,8 мм). Поражение сегмента L5S1 - в 55 из 71 (у 10 женщин и 45 мужчин преимущественно 2 и 3 возрастных подгрупп): 15 протрузий (средний размер - 2,4 ± 0,8 мм) и 40 грыж (средний размер - 7,4 ± ± 2,8 мм). Заключение. Наблюдалось отсутствие зависимости дегенеративных изменений позвоночника в сегментах L3L4, L4L5, L5S1 от возраста и пола. Обнаружена статистически значимая корреляция между степенью дегенеративных изменений позвоночника и тяжестью клинических проявлений.

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, магнитно-резонансная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/147153354

IDR: 147153354 | УДК: 616.711-018.3-053.86-08 | DOI: 10.14529/hsm170206

Текст научной статьи Анализ клинико-структурных изменений при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника у лиц трудоспособного возраста

Введение. Вертеброгенная патология в общей структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности составляет до 30 % и занимает второе место, уступая только респираторным инфекциям. Среди всех случаев заболевания нервной системы на долю этой патологии приходится до 70 % случаев поражения периферической нервной системы. В России распространенность хронической боли в спине среди взрослого населения оценивается от 26 до 33 %. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Большую часть больных составляют люди трудоспособного возраста от 25 до 55 лет. Часто заболевание связано с профессиональной деятельностью. В структуре неврологической заболеваемости на 100 работающих пояснично-крестцовые радикулиты прочно удерживают первое место по длительности (до 160 дней нетрудоспособности) и частоте случаев (до 23 случаев) в год. Уровень инвалидизации при дегенеративнодистрофических заболеваниях позвоночника составляет 4 случая на 100 тыс. населения в год. С каждым годом показатели заболеваемости только увеличиваются [12].

Патологоанатомические исследования показали, что дегенеративные изменения в дисках появляются уже в возрасте 30 лет. Вероятность развития остеохондроза, который представляет последнюю стадию дегенеративного изменения межпозвоночных дисков, с возрастом неуклонно возрастает и к 80 годам достигает 100 % [2, 4–6, 11, 15–20].

Несмотря на многообразие представлений о патогенезе остеохондроза до сих пор не существует единой целостной картины, отражающей все возможные причины и механизмы возникновения и развития патологического процесса. Остеохондроз позвоночника относится к группе полиэтиологических заболеваний. В его происхождении играют роль экзогенные и эндогенные патологические факторы, которые, взаимодействуя и наслаиваясь, оказывают влияние на сроки возникновения, течение, тяжесть и характер клинических проявлений заболевания, а также на рас- пространённость и уровень поражения позвоночника [1, 3, 7, 14]. Существует также теория, согласно которой остеохондроз является не патологическим, а физиологическим адаптационным, реконструктивным процессом. В каждом позвоночном двигательном сегменте происходят изменения, которые являются физиологическим эволюционным процессом, повышающим переносимость позвоночником нарастающих с возрастом физических нагрузок, обусловленных увеличением массы тела, поднятием тяжестей, статическим напряжением мышц. Таким образом, эволюционный процесс, направленный на укрепление позвоночного столба, может рассматриваться как унаследованная тенденция к реконструкции опорно-двигательного сегмента с целью увеличения их прочности, которая проявляется с пубертатного периода и поддерживается до наступления пожилого возраста. Этот процесс, с точки зрения биологического развития, при нормальном течении не сопровождается патологическими проявлениями, влияющими на качество жизни человека [9].

Основными провоцирующими факторами, инициаторами перехода физиологического процесса в патологическое течение, остаются повышенная физическая нагрузка и переохлаждение, в сочетании с локальными и системными нарушениями метаболизма.

Главным клиническим проявлением остеохондроза позвоночника является болевой синдром, в возникновении и развитии которого основополагающую роль играет отек диска. Уменьшение отека способствует завершению обострения. С другой стороны, считается, что обострения заболевания и ремиссии связаны с биохимическими перестройками в структуре коллагена фиброзного кольца. По мере развития этого процесса в соединительной ткани происходит укрупнение молекул, снижается пространственная упорядоченность макромолекул гликозаминогликанов и коллагенов в матриксе тканей, огрубение волокнистых структур. Эти процессы, захватив не только пульпозное ядро и фиброзное кольцо, но и связочный аппарат позвоночника, способствуют дальнейшему развитию остеохондроза [8, 10]. Однако в течение длительного времени данные морфологические изменения могут не вызывать клинических проявлений. Вероятно, это можно объяснить следующим. Вещество спинного мозга заканчивается на уровне L2 позвонка, а нервные корешки сво- бодно лежат в спинно-мозговом канале в виде конского хвоста. Таким образом, получается, что протрузия или грыжа, расположенные ме-дианно и парамедианно, вероятно, будут смещать нервный корешок, напрямую не сдавливая его. Учитывая, что в большинстве своем грыжеобразование является длительным по времени процессом, можно предположить постепенное смещение нервных корешков и отсутствие каких-либо клинических проявлений.

Напротив, латеральное расположение грыжи или протрузии приведет, возможно, к клинически значимому сдавлению нервного корешка, что может быть обусловлено близлежащими анатомическими структурами: фасеточными суставами, дужками позвонка.

Установлено, что корешок L4 выходит из дурального мешка каудальнее нижнего края межпозвонкового диска L3L4 на уровне верхней трети тела L4 позвонка. Поэтому непосредственного воздействия грыжи диска на корешок L4 в данном позвоночно-двигательном сегменте не происходит. Снаружи канал данного корешка полностью закрыт медиальными отделами фасеточного сустава.

Дисковая зона канала корешка L5 имеет самую большую протяженность, по сравнению с каналами L4 и S1 корешков, и может значительно уменьшаться при пролапсе диска. Корешок выходит из дурального мешка в нижней трети межпозвонкового диска L4L5 и снаружи закрыт медиальными отделами фасеточного сустава, но его граница располагается более латерально, чем в вышележащем сегменте.

Корешок S1 покидает дуральный мешок на уровне средних отделов межпозвонкового диска L5S1. Снаружи латеральные отделы корешка закрыты медиальными отделами фасеточного сустава [13].

Таким образом, возникает вопрос, всегда ли размер грыжи определяет степень выраженности клинических проявлений и существуют ли закономерности в частоте поражений позвоночно-двигательных сегментов на уровне поясничного отдела позвоночника?

Цель работы. Оценить клинические и анатомические предпосылки рецидивирующего течения остеохондроза поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Обследовали 71 пациента в возрасте от 23 до 54 лет: мужчин – 56 человек, женщин – 15 человек. У женщин средний возраст составил 45,0 ± 3,5 года, у мужчин – 38,0 ± 6,5 года. Длительность заболевания колебалась от 1 до 20 лет.

Группа пациентов с мышечно-тоническими синдромами состояла из 40 человек (13 – с люмбалгией, 27 – с люмбоишалгией), с радикулопатией – 31 человек. Среди последних 14 подверглись оперативному вмешательству (интерляминэктомия, удаление грыжи диска) в нейрохирургическом отделении ОКБ № 3. Физикальный метод исследования включал в себя общепринятую оценку неврологического статуса. Каждому пациенту однократно проводилась МРТ поясничного отдела позвоночника на томографе Siemens MAGNETOM ESSENZA 1,5 T на базе ОКБ № 3 г. Челябинска. Статистический анализ выполнен в программе Microsoft Excel 2011 for Mac. Показатели представлены как Μ ± σ , оценку статистической значимости гипотезы проводили по таблице сопряженности с помощью непараметрического критерия χ 2 при p < 0,01.

Результаты. В группе женщин возрастные подгруппы не выделены, поскольку их возраст находился в одном промежутке (от 39 до 54 лет). Причиной обострения заболевания только в 2 случаях была физическая нагрузка, в остальных 13 – причина однозначно не установлена. В группе мужчин лица в возрасте от 23 до 30 лет составили 7 человек, у 5 из них обострение было спровоцировано физической нагрузкой. Следующая возрастная подгруппа (от 31 года до 40 лет) включала в себя 27 человек, обострение было спровоцировано физической нагрузкой у 17. В возрастной подгруппе от 41 года до 50 лет (22 человека) физическая нагрузка вызвала обострение только в 6 случаях. Итого в 24 случаях из 71 причиной обострения заболевания служила физическая нагрузка, в 14 случаях переохлаждение и статическая нагрузка, в 33 случаях причину установить не удалось.

Индекс массы тела у женщин тела варьировался от 19,82 до 40,06 (среднее значение 30,1 ± 6,7), у мужчин индекс массы тела колебался от 20,02 до 40,27, среднее значение – 27,5 ± 4,2, что соответствует избыточной массе тела по классификации ВОЗ.

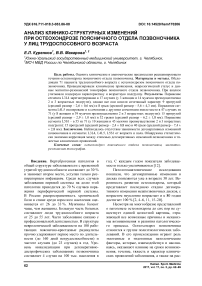

Боль из поясницы иррадиировала в правую нижнюю конечность у 31 человека, в левую нижнюю конечность – у 27, а в 13 случаях иррадиация отсутствовала. Распределение степени выраженности дегенеративных изменений позвоночника представлено на графике (см. рисунок).

Поражение сегмента L3L4 зарегистрировано в 17 случаях (у 3 женщин и 14 мужчин преимущественно 2 и 3 возрастных подгрупп), однако все они носили сочетанный характер. Сочетание с поражением сегмента L4L5 отмечено в 7 случаях, с L5S1 – в 10.

Поражение сегмента L4L5 изолировано и в сочетании с другими сегментами имело место в 47 случаях из 71 (у 8 женщин и 39 мужчин преимущественно 2 и 3 возрастных подгрупп), сегмента L5S1 – в 55 из 71 (у 10 женщин и 45 мужчин преимущественно 2 и 3 возрастных подгрупп), сочетанное поражение сегментов L4L5 и L5S1 – в 37 случаях (у 5 женщин и 32 мужчин). Учитывая малое количество человек в 1 возрастной подгруппе мужчин, не представляется возможным оценить зависимость степени дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника от возраста.

На уровне L3L4 зарегистрировано 9 протрузий: 8 без компрессии дурального мешка и корешка, 1 с компрессией дурального мешка, без компрессии корешка; 8 грыж: 2 без компрессии дурального мешка и корешка, 3 с компрессией дурального мешка и корешка, 3 с компрессией дурального мешка, без компрессии корешка. Размер протрузии колебался от 1,5 до 3,5 мм (в среднем 2,6 ± 0,6 мм), размер грыжи от 3 до 16 мм (в среднем 5,6 ± 4,3 мм).

На уровне L4L5 зарегистрировано 15 протрузий: 7 без компрессии дурального мешка и корешка, 3 с компрессией дурального мешка и корешка, 5 с компрессией дурального мешка, без компрессии корешка; 32 грыжи: 3 без компрессии дурального мешка и корешка, 14 с компрессией дурального мешка и корешка, 13 с компрессией дурального мешка, без компрессии корешка, 2 с компрессией корешка, без компрессии дурального мешка. Размер протрузии колебался от 1,5 до 4,5 мм (в среднем 2,9 ± 1,0 мм), размер грыжи от 4 до 10 мм (в среднем 6,2 ± 1,8 мм).

На уровне L5S1 зарегистрировано 15 протрузий: 7 без компрессии дурального мешка и корешка, 1 с компрессией дурального мешка и корешка, 7 с компрессией дурального мешка, без компрессии корешка; 40 грыж: 3 без компрессии дурального мешка и корешка, 22 с компрессией дурального мешка и корешка, 13 с компрессией дурального мешка, без компрессии корешка, 2 с компрессией корешка, без компрессии дурального мешка. Размер протрузии колебался от 1,0 до 4,0 мм (в среднем 2,4 ± 0,8 мм), размер грыжи от 3 до 17 мм (в среднем 7,4 ± 2,8 мм).

Распределение степени выраженности дегенеративных изменений позвоночника L3L4 – L4L5 – L5S1: О – отсутствие патологии, П – протрузия; Г – грыжа

Severity distribution for spine degenerative changes L3L4 – L4L5 – L5S1: A – no pathology, P – protrusion; H – hernia

Сагиттальный размер позвоночного канала на уровне L5 составлял от 8 до 21 мм (в среднем 13,2 ± 2,0 мм).

Клинические проявления компрессии S1 корешка выявлены у 18 человек. У 3 из них дегенеративные изменения зарегистрированы в сегменте L3 – S1, у 7 в сегменте L4 – S1, у 7 в сегменте L5S1, у 1 дискогенной патологии не выявлено. В 14 случаях грыжа диска L5S1 локализовалась парамедианно, в 2 случаях медианно, в 1 имела место боковая локализация. У 16 пациентов выявлено снижение или отсутствие ахиллова рефлекса, что свидетель- ствует о вовлечении моторных волокон. 9 пациентов предъявляло гипестезию в зоне иннервации данного корешка. Сочетание поражения сенсорных и моторных волокон зарегистрировано у 7 пациентов, изолированное поражение моторных волокон отмечено в 9 случаях, сенсорных у 2.

Поражение L5 корешка отмечено в 6 случаях, причем в 4 случаях клинически выявлялось поражение как сенсорных, так и моторных волокон (в виде гипестезии в зоне иннервации корешка и пареза разгибателя большого пальца стопы); в 1 случае поражение только моторных волокон, изолированное поражение же сенсорных волокон также в 1 случае. У 4 из них дегенеративные изменения зарегистрированы в сегменте L4 – S1, у 2 в сегменте L3 – L5. В 3 случаях грыжа диска L4L5 локализовалась парамедианно, в 1 случае медиан-но расположенная грыжа и в 1 случае меди-анно расположенная протрузия.

Поражение L4 корешка зарегистрировано в 1 случае и сопровождалось поражением моторных волокон в виде снижения коленного рефлекса и поражением сенсорных волокон – гипе-стезией в зоне иннервации данного корешка.

В 6 случаях имела место бирадикулопатия (у 5 человек – компрессия L5, S1 корешков, у 1 – компрессия L4, L5 корешков). Из них у 2 отмечены дегенеративные изменения в сегменте L4 – S1. У 1 дегенеративные изменения в сегменте L3 – L5; также в 1 случае был изолировано поражен сегмент L4L5, а в 2 – L5S1. У всех пациентов с бирадикулопатией имели место чувствительные нарушения в виде гипестезии в зоне иннервации заинтересованных корешков; поражение моторных волокон отмечено у 5: в 2 случаях парез разгибателя большого пальца стопы, в 3 случаях – отсутствие ахиллова рефлекса.

Выводы. При анализе анамнестических, клинических и инструментальных данных наблюдались следующие особенности течения остеохондроза поясничного отдела позвоночника у обследованной группы:

-

1. Степень дегенеративных изменений позвоночника в рассматриваемом возрастном интервале не зависела от возраста и пола.

-

2. Обострения заболевания у женщин в отмечены в возрасте старше 40 лет, независимо от наличия избыточной массы тела.

-

3. Обострения заболевания у мужчин провоцировались, как правило, повышенной физической нагрузкой на фоне избыточной массы тела.

-

4. Обнаружена статистически значимая корреляция между степенью дегенеративных изменений позвоночника и тяжестью клинических проявлений.

-

5. Основная локализация клинических проявлений – боли в поясничной области с иррадиацией в равной степени в правую и левую нижнюю конечность.

-

6. Чаще поражался сегмент L4 – S1, вероятно это обусловлено распределением основной нагрузки на данный сегмент. В половине наблюдаемых случаев имело место сочетанное поражение L4L5 + L5S1. Поражение сег-

- мента L3L4 сочеталось с поражением сегмента L4L5 или с сочетанным поражением L5S1 + L4L5.

Список литературы Анализ клинико-структурных изменений при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника у лиц трудоспособного возраста

- Ассоциация биохимических показателей сыворотки крови с неврологическими синдромами поясничного остеохондроза в стадии обострения/Г.И. Шумахер, М.В. Горячева, Н.А. Сенчева //Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -2012. -Т. 112, № 3. -С. 57-59.

- Дадашева, М.Н. Ведение пациентов с болью в спине: рекомендации по диагностике и лечению/М.Н. Дадашева, Б.В. Агафонов//Рус. мед. журн. -2016. -№ 24. -С. 1613-1616.

- Дискогенная люмбалгия/А.И. Исайкин, М.А. Иванова, А.В. Кавелина //Рус. мед. журн. -2016. -№ 24. -С. 1599-1605.

- Инновации в дифференциальной диагностике и мониторинге терапии пояснично-крестцовых радикулопатий/С.А. Живолупов, М.Н. Воробьева, И.Н. Самарцев, Н.А. Рашидов//Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -2014. -Т. 114, № 8 (2). -С. 25-37.

- Котова, О.В. Острая боль в нижней части спины и шее/О.В. Котова//Consilium Medicum. -2016. -Т. 18, № 9. -С. 122-124.

- Кремер, Ю. Заболевания межпозвонковых дисков: пер. с англ./Ю. Кремер; под общ. ред. В.А. Широкова. -М.: МЕДпресс-информ, 2015. -472 с.

- Кушнирук, П.И. Анатомо-морфологическое обоснование тактики микрохирургического доступа при удалении грыж поясничных межпозвонковых дисков/П.И. Кушнирук, О.Н. Древаль, В.Б. Писарев//Вестник ВолГМУ. -2005. -Т 13, № 1. -С. 65-69.

- Мументалер, М. Поражение периферических нервов и корешков: пер. с нем./М. Мументалер, М. Штер, Г. Мюллер-Фаль; под общ. ред. А.Н. Баринова. -М.: МЕДпресс-информ, 2013. -616 с.

- Никифоров, А.С. Остеохондроз позвоночника и его осложнения/А.С. Никифоров, Г.Н. Авакян, О.И. Мендель//Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -2012. -Т. 112, № 8. -С. 108-111.

- Попелянский, Я.Ю. Ортропедическая неврология (вертеброневрология): рук. для врачей/Я.Ю. Попелянский. -М.: Медпресс-информ, 2011. -672 с.

- Практические аспекты терапии хронической боли в спине/А.П. Рачин, С.Н. Выговская, М.Б. Нувахова, А.А. Аверченкова//Рус. мед. журн. -2015. -№ 12. -С. 660-663.

- Применение шкал и анкет в обследовании пациентов с дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника: метод. рек./В.А. Бывальцев, Е.Г. Белых, Н.В. Алексеева, В.А. Сороковиков. -Иркутск: ФГБУ НЦРВХ СО РАМН, 2013. -32 с.

- Проскурин, В.В. Мануальная терапия висцеральных проявлений остеохондроза позвоночника/В.В. Проскурин. -М.: РУДН, 1993. -148 с.

- Родичкин, П.В. Патофизиологическое обоснование комплексной терапии межпозвонковых грыж/П.В. Родичкин, Н.С. Шаламанов//Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. -2012. -№ 2. -С. 72-79.

- Титова, Е.П. Клинические рекомендации по ведению пациентов с болями в нижней части спины/Е.П. Титова, Е.И. Хамцова, Н.Н. Маслова//Рус. мед. журн. -2015. -№ 12. -С. 690-693.

- Comparative and quantitative proteomic analysis of normal and degenerated human annulus fibrosus cells/D. Ye, W. Liang, L. Dai //Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. -2015. -№ 42. -P. 530-536.

- da Silva Baptista, J. Aging and degeneration of the intervertebral disc: review of basic science/J. da Silva Baptista, R. Bragança de Vasconcellos Fontes, Edson Aparecido Liberti//Columna. -2015. -№ 14. -P. 144-148.

- Fibrotic-like changes in degenerate human intervertebral discs revealed by quantitative proteomic analysis/A. Yee, M.P. Lam, V. Tam //Osteoarthritis Cartilage. -2016. -№ 24. -P. 503-513.

- Matsumoto, M. Аge-related lumbar and cervical intervertebral disc changes in asymptomatic subjects/M. Matsumoto, E. Okada, Y. Toyama //Eur. Spine J. -2013. -№ 22. -P. 708-713.

- Quantitative proteomic analysis of normal and degenerated human intervertebral disc/N. Sarath Babu, S. Krishnan, C.V. Brahmendra //Spine J. -2016. -№ 16. -P. 989-1000.