Анализ научного дискурса о феномене человеческого потенциала: ценностно-смысловые составляющие

Автор: Вельмисова Д.В.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология управления

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу научного дискурса о феноменах человеческого потенциала и человеческого капитала в научном пространстве современных междисциплинарных исследований. В статье раскрывается содержание понятия человеческий потенциал, представлены результаты наукометрического анализа публикационного поля по данной проблематике, на основе выборки 529 наиболее релевантных статей, размещенных в базе ScienceDirect в 2014-2024 гг. В процессе сетевого анализа выявлено наличие 8 исследовательских областей, составляющих кластеры в современных исследованиях содержания и характеристик человеческого потенциала. Зафиксировано, что в структуре научного дискурса в современной зарубежной науке человеческий потенциал не в полной мере соотносится с духовно-нравственной компонентой, ценностями, а интерпретируется, преимущественно, в контексте психического здоровья, физического здоровья и физической активности, долголетия, повышения уровня образования, устойчивого развития. В то время как в отечественной науке человеческий потенциал соотносится с интенсивным развитием концепции человекоориентированного управления.

Человеческий потенциал, ценностно-мотивационные смыслы, человеческий капитал, инновационное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/142241549

IDR: 142241549 | УДК: 331.1 | DOI: 10.24412/1994-3776-2024-1-35-43

Текст научной статьи Анализ научного дискурса о феномене человеческого потенциала: ценностно-смысловые составляющие

В контексте парадигмы человекоориентированного управления происходит качественно новое осмысление сущности понятия «человеческий потенциал», который становится «одним из важнейших ресурсов в производстве товаров и услуг, сопровождаемым предметно-деятельными программами вовлечения в сферу трудовой деятельности новых знаний и умений, навыков, и в конечном счёте компетенций, обеспечивающих решение общественно значимых задач» [13]. Теоретико-методологический анализ свидетельствует о формировании интереса к данному и смежным понятиям в отечественной науке в начале 90х гг. в работах В.К. Потемкина и М.Х. Балкизова [10; 12], С.Д. Валентея и Л.И. Нестерова [3], О.И. Генисаретского [1], О.И. Иванова [6], Н.М. Римашевской [14] и др.

Это объясняется исследователями тем, что при переходе к рыночной экономике, в основе которой лежит расширение прав и ответственности работников, рост их экономической самостоятельности, возникло противоречие между необходимостью включения трудового потенциала работников в систему экономических преобразований и возможности его активизации [12, c. 1]. В интерпретации трудового потенциала прослеживаются многоаспектные составляющие, в т.ч. ценностно-смысловые и мотивационные: исполнительность, аккуратность, способность принимать нестандартные решения, идти на риск; теоретические знания; рациональный способ работы, практические навыки; способность решать комплексные вопросы; способность организовать труд многих людей и др. А перспективы развития трудового потенциала по самооценкам ИТР наряду с повышением интеллектуальных требований в работе, расширением самостоятельности и рядом организационно-экономических аспектов включают необходимость улучшения сотрудничества с коллегами из других служб. Вместе с тем, трудовой потенциал, входя в структуру человеческого потенциала отражает, прежде всего, часть населения, занятого в экономике.

Идея сетевой социальной компоненты получила дальнейшее развитие в работах О.И. Иванова, где она рассматривается как составляющая человеческого потенциала, которая реализуется как в социальных связях между внутренними компонентами человеческого потенциала (потребностями, способностями и готовностями), так и связях между носителями разных потенциалов. Следовательно, от плотности социальных связей зависит степень интегрированности человеческого потенциала общностей, его устойчивость, его способность к саморазвитию [6, c. 53]. Вместе с тем, помимо сетевой компоненты, в структуре человеческого потенциала присутствуют демографическая, образовательная, трудовая, культурная, гражданская, духовно-нравственная компоненты, компонента здоровья.

Контексты исследования и интерпретации человеческого потенциала в отечественной науке включают экономические, социально-организационные аспекты, социальноэкологические, демографические, экзистенциальные (духовно-практические) [5] аспекты. Инновационная направленность развития экономики актуализирует проблему реализации интеллектуальных резервов как составляющей человеческого потенциала [94 c. 101]. Человеческий потенциал исследуется на уровне макро-, мезо- и микросоциальной среды, в т.ч. в развитии регионов и территорий, стратегическом развитии предприятий и организаций. Можно согласиться с Соболевой И.В., которая утверждает, что «человеческий потенциал экономики можно охарактеризовать как накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной компетенции, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей» [15, c. 12]. И, действительно, нравственное здоровье, в котором отражается ценностно-смысловое измерение личности, согласованность внутренней структуры ценностно-мотивационных смыслов, их соответствие логике развития общественных отношений предопределяют возможности формирования активной деятельной позиции и индивидов и социальных групп.

Анализ зарубежной литературы свидетельствует о фактическом отсутствии в научном поле общепринятого понятия «человеческий потенциал», что согласуется с выводами А.А. Федотова о замене термина «потенциал» понятиями «человеческие ресурсы» или «трудовые ресурсы» [16].

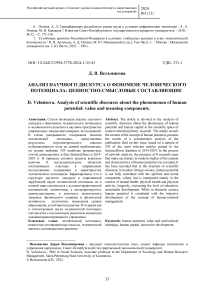

Нами был осуществлен анализ публикаций, размещенных в базе ScienceDirect в 20142024 гг., отобранных по ключевому слову «человеческий потенциал» («human potential»). Для проведения наукометрического анализа была сформирована выборка из 529 наиболее релевантных статей, опубликованных в областях: социальные науки; психология; бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет. Обработка данных производилась в программном комплекcе VosViewer, который позволил реализовать кластерный анализ. Единицей анализа является понятие, характеризуемое двумя параметрами – общим количеством упоминаний и количеством совместных упоминаний с другими понятиями. В качестве метода анализа данных с использованием программы «VOSviewer» применялся метод «co-occurrence», который объединяет в кластеры ключевые слова в зависимости от частоты их совместных упоминаний в одной работе.

Из полученной выборки были отобраны ключевые слова, из которых 52 упоминаются наиболее часто в контексте человеческого потенциала, имеют взаимосвязи и на этой основе могут быть объединены в тематические кластеры.

Результаты сетевого анализа свидетельствуют о том, что « благополучие » (well-being) является центральным понятием научных работ, в которых в каком-либо контексте упоминается «человеческий потенциал». Благополучие можно интерпретировать как удовлетворенность сотрудника, которая основывается на 5 направлениях – физическое и психологическое здоровье, финансовое благополучие, карьерный рост и социальное взаимодействие.

Что касается остальных понятий, то они были объединены в сеть из 8 тематических кластеров. Вместе с тем, все кластеры вошли в единую сеть понятий, поэтому деление носит несколько условный характер. Дальнейшая интерпретация кластеров реализуется на основе вошедших в них ключевых слов.

-

- Кластер 1: развитие детей, covid-19, неравенство в образовании, образование на протяжении всей жизни, психическое здоровье, бедность, расизм.

-

- Кластер 2: культура, пол, лишение жизни, личность, лидерство, самость, самоубийство, благополучие

-

- Кластер 3: развитие демократии, эмпатия, обучение, устойчивость, спорт, стресс, технологии.

-

- Кластер 4: возможности, участие, глобализация, высшее образование, права человека, неолиберализм, социальная справедливость.

-

- Кластер 5: креативность, среда, эвдемония, счастье, здоровье, позитивная психология, благополучие

-

- Кластер 6: изменение климата, экономический рост, физические упражнения, мотивация, физическая активность, устойчивость, устойчивое развитие

-

- Кластер 7: подростки, дети, религия, духовность.

-

- Кластер 8: искусственный интеллект, инновации.

Библиометрический анализ подтверждает отсутствие среди ключевых слов таких понятий как «ценности», «смыслы», «потребности», то есть понятие «человеческого потенциала» в современной зарубежной литературе интерпретируется ограничительно с акцентированием внимания на таких составляющих как психическое, физическое здоровье и образование населения (см. Рис. 1).

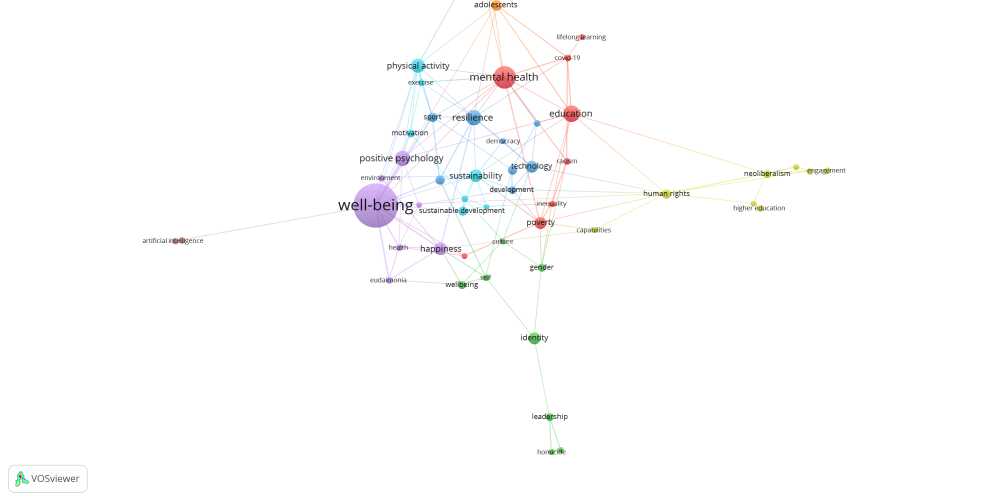

Для уточнения результатов нами был проведен дополнительный библиометрический анализ публикаций, размещенных в базе ScienceDirect в 2014-2024 гг., отобранных по ключевым словам «человеческий потенциал» (human potential) и «ценности» (values). В результате были идентифицированы 40 ключевых слов, из них «ценности» является одним из наименее упоминаемых понятий, которое не обнаружило устойчивых связей с другими понятиями библиометрической карты и заняло изолированное положение (см. рис. 2). Такие понятия как «ценности», «потребности», «смыслы» не вошли в число упоминаемых.

religion children

Рисунок 1. Библиометрическая карта научного дискурса о понятии «человеческий потенциал» (источник VOSviewer, приводится на языке оригинала)

multimodality digitalization

higher education

( values

leadership

cluster analysis

spirituality

human capital

capabilities eng^Bnent well-being sustainable development

artificial intelligence

happiness technology

Рисунок 2. Библиометрическая карта научного дискурса о понятиях «человеческий потенциал» и «ценности» (источник: VOSviewer, приводится на языке оригинала)

Проведенный библиометрический анализ позволил подтвердить гипотезу, что понятие «человеческий потенциал» не связывается современными зарубежными исследователями с духовно-нравственной компонентой, а интерпретируется, преимущественно, в контексте психического здоровья, физического здоровья и физической активности, продолжительности жизни, повышения уровня образования, устойчивого развития, в т.ч. в контексте резильентности. Концепция устойчивого развития направлена, прежде всего, на стратегические цели человечества в глобальном масштабе, такие как удовлетворение наиболее важных для жизни потребностей всех людей и прдоставления всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в равной степени. Вместе с тем, несмотря на социально ориентированный характер концепции устойчивого развития в целом, «человеческий потенциал» в ней рассматривается в глобальном значении применительно к глобальным рискам (экологическим, демографическим и др.), т.е. как экономическая категория, при этом в научном дискурсе игнорируются человекоориентированные аспекты проблемы на уровне локальных рисков, например, инновационного развития территорий и регионов. Человек с присущими ему уникальными потребностями, ценностными ориентирами и смыслами становится ресурсом, используемым для достижения целей усточивого развития человечества.

Полученным результатам и подобной интерпретации человеческого потенциала соответствует Индекс человеческого развития (до 2013 года Индекс развития человеческого потенциала), который является агрегированным показателем на основе достижений страны в трех областях: здоровье и долголетие, образование и уровень жизни. Аспект здоровья оценивается по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, аспект образования измеряется средним количеством лет обучения для взрослых в возрасте 25 лет и старше и ожидаемым количеством лет обучения для детей школьного возраста. Измерение уровня жизни измеряется валовым национальным доходом на душу населения.

Латова Н.В. отмечает, что в современной науке (как за рубежом, так и в России) уже несколько десятилетий происходит трансформация исходного понятия «человеческий капитал» в более широкий концепт «человеческий потенциал» [7], при этом проведенный нами анализ подтверждает, что пока гораздо более распространенным и изученным понятием в современной зарубежной научной литературе является «человеческий капитал»: по данному запросу с 2014 по 2024 гг. формируется выборка из 19889 результатов. Согласно теории Й. Шумпетера, движущей силой экономического роста являются инновации, в связи с чем, исследователи человеческого капитала отмечают возможность повышения инновационного потенциала экономики посредством порождения новых идей и разработки технологий [17]. Согласно этим моделям (Р. Лукас, П. Ромер, Ф. Агьон и др.), определенный уровень образования населения способен продуцировать непрерывный поток новых идей; тем самым образование может воздействовать на темпы долгосрочного роста экономики, даже если уровень образования больше не повышается.

В Глобальном Инновационном Индексе также присутствует раздел, отображающий качество человеческого капитала, по которому Россия в 2023 году превосходит средний показатель по странам Европы (см. рис. 3).

Человеческий капитал в данном случае включает в себя индикаторы по образованию (расходы, финансирование, продолжительность обучения и др.), высшему образованию (зачисление в вузы и др.) и науке.

В контексте инновационного развития актуализируется дальнейшая интерпретация человеческого потенциала, включающего ценностно-смысловую составляющую [13], Личность – это социальное явление и как подчеркивает В.К. Потемкин, главным вопросом современного управления, включая и психологию, и социологию управления, является вопрос о том, как возникает мотивация в сфере труда, каким образом она связана с личностью работника, какие ситуативные моменты могут влиять на эти параметры, каким образом можно влиять на побуждения и действия работников в условиях современной экономики [8, c. 165]. Обращение к трансформации мотивации персонала обусловлено возрастанием в рыночной экономике личностного фактора, ведь именно человек со всеми его преимуществами и недостатками является активным субъектом производственных, экономических, научно-технических и социальных отношений. Отмечается, что с развитием понимания мотивации персонала в структуре производственно-экономических преобразований становится важным:

-

- раскрытие и стимулирование творческого потенциала работника;

-

- усиление взаимодействия в решении производственных вопросов работодателей и работников;

-

- создание условий для социального мониторинга мотиваций персонала;

-

- определение объективности и достаточности производственной и экономической информации и т.д. [8, c. 212]

Cправедливо утверждение, что одним из важнейших уровней структуры личности является ценностно-смысловое измерение ее существования, а источниками и носителями значимых для человека смыслов являются его потребности и личностные ценности, отношения и конструкты. В их форме в личности человека представлены все смыслы, образующие основу его внутреннего мира, определяющие динамику его эмоций и переживаний, структурирующих и трансформирующих его картину мира и ее ядро – мировоззрение [8, c. 27].

Исследования культурных различий позволили доказать существование зависимости между измеряемыми культурными характеристиками и предрасположенностью тех или иных наций и их экономик к инновациям, к распространению предпринимательской деятельности, долгосрочным инвестициям и др. [2] Вместе с тем, обращение внимания на смыслы деятельности, которые детерминированы как диспозиционно, так и ситуационно, позволяют исследовать различия ценностно-смысловых составляющих человеческого потенциала в более однородном локальном социуме, в т.ч. в рамках предприятий и организаций. Как утверждается, базовая модель ценностей, которая формируется национальной культурой и ретранслируется в ней, формирует общие рамки представлений человека о должном поведении, а руководством к личному действию становятся жизненные устремления конкретного человека [7].

^—Россия — Экономики с уровнем дохода выше среднего ^—Европа ^—Топ 10 стран

Институты 100 '

Развитие внутреннего рынка

Развитие креативной деятельности

Развитие бизнеса

Инфраструктура

Развитие технологий и экономики знаний

Человеческий капитал и наука

Рисунок 3. Сравнение России с другими группами стран по критериям инновационного развития согласно Глобальному инновационному индексу 2023 г. (составлено автором на основе: [19])

В период 2016-2023 гг. авторами были реализованы исследования ценностномотивационных смыслов работников предприятий и организаций. В исследовании мы исходим из теоретической предпосылки о том, что ценностно-мотивационные смыслы в деятельности определяют интерпретацию человеком окружающей действительности, отношение к ней, тем самым конструируя субъективное восприятие действительности и задавая вектор социального и профессионального поведения человека в определенном контексте. Терминальные ценностно-мотивационные смыслы отражают представления различных групп работников относительно значимости целей деятельности. Инструментальные смыслы отражают представления работников о характеристиках успешного профессионального поведения.

В структуре терминальных ценностно-мотивационных смыслов нами были выявлены смыслы, направленность которых соотносится с современными представлениями о характеристиках инновационного поведения личности на уровне целей деятельности, в частности такие смыслы как:

-

- активная, деятельная жизнь : возможность эмоциональной и интеллектуальной самореализации на работе, меньшее количество рутинных задач, многоплановость и динамичность выполняемых функций;

-

- познание : возможность расширения своих профессиональных знаний благодаря работе в компании, например, благодаря обучению, посещению профессиональных семинаров, конференций, обмену опытом с коллегами;

-

- продуктивная жизнь : поощрение организацией максимально продуктивных работников; возможность достижения сложных целей и решения нестандартных задач;

-

- развитие : возможности профессионального развития благодаря работе в компании; корпоративная культура, поощряющая профессиональное развитие сотрудников;

-

- творчество, инновации : наличие творческих задач; возможность реализации новых идей в работе [4].

Результаты проведенного сравнительного анализа [18] ценностно-мотивационных смыслов работников финансово-кредитной сферы, фармацевтической отрасли и студентов экономического вуза свидетельствуют о различиях в человеческом потенциале инновационного развития. Эти различия обусловлены ценностно-смысловыми ориентирами, предопределяющими принятие и реализацию решений в профессиональной деятельности работниками различных групп.

Несмотря на то, что исследуемые отрасли характеризуются высоким уровнем инновационности, зафиксирована более выраженная смысловая ориентированность работников фармацевтической отрасли на развитие инновационных компетенций в деятельности по сравнению с работниками финансово-кредитного сектора и студенческой молодежью.

В результате анализа ценностно-мотивационных смыслов формирования инновационных компетенций работников финансово-кредитного сектора выявлено, что смыслы, определяющие направленность работников на инновационную деятельность в целом обладают второстепенным значением в сознании как руководителей, так и специалистов. Это подтверждается тем, что ни один из указанных ценностномотивационных смыслов не был оценен рангами 1 – 5, т.е. как наиболее значимый в трудовой деятельности.

Различия были выявлены и в рамках профессионально-квалификационных и статусных групп в каждой отрасли. По результатам анализа данных определены типы работников с высоким, средним и низким уровнем потенциала развития инновационных компетенций на основе оценки смысловых предпосылок осуществления инновационной деятельности (в зависимости от степени значимости соответствующих ценностно-мотивационных смыслов). Другими словами, можно предположить, что представители обозначенных подгрупп в своей трудовой деятельности демонстрируют различный уровень инновационной направленности поведения.

Значительная доля персонала фармацевтической отрасли обладает значительным потенциалом для проявления инновационности в поведении , поскольку ценностномотивационные смыслы инновационного развития были оценены респондентами в диапазоне от 4,5 до 6 баллов (где: 1 - совершенно не значим; 2 - не значим; 3 - не совсем значим; 4 - немного значим; 5 - значим; 6 - весьма значим). Однако, данный потенциал не обеспечен возможностью реализации в профессиональной деятельности, что подтверждается оценками удовлетворенности находящимися в пределах 3-4 баллов из 6 возможных.

Структура научного дискурса о человеческом потенциале в отечественной науке соотносится с интенсивным развитием концепции человекоориентированного управления [11], в центре которой находится личность работника. При этом аналогичный дискурс в современной зарубежной науке находится в начальной стадии формирования и человеческий потенциал не в полной мере соотносится с духовно-нравственной компонентой, ценностями, а интерпретируется, преимущественно, в контексте психического здоровья, физического здоровья и физической активности, долголетия, повышения уровня образования, устойчивого развития, в т.ч. в контексте резильентности. Концепция устойчивого развития направлена, прежде всего, на стратегические цели человечества в глобальном масштабе.

Не вызывает сомнений, что поведение, в т.ч. инновационное во многом определяется структурой ценностно-мотивационных смыслов деятельности человека, понимание которых создает возможности для оказания управленческого воздействия на развитие потенциала личности и человеческого потенциала предприятия/ региона.

Список литературы Анализ научного дискурса о феномене человеческого потенциала: ценностно-смысловые составляющие

- Авдеева Н. Н., Ашмарин И. И., Генисаретский О. И. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода /Под ред. И.Т. Фролова Рос. акад. наук, Ин-т человека. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 173 с.

- Аузан А. Культурные коды экономики: как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа. - М.: Издательство АСТ, 2023. - 160 с.

- Валентей С. Д., Нестеров Л. И. Человеческий потенциал: новые измерители и новые ориентиры. М.: Б.и., 1998. - 22 с.

- Вельмисова Д. В. Ценностно-смысловые предпосылки развития инновационности работников / Д. В. Вельмисова // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. - 2021. - № 3. - С. 13-20. -DOI 10.51692/1994-3776_2021_3_13.

- Зотова Е.В. Человеческий потенциал региона: формирование и развитие / Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина, Л.Н. Чубрикова; под общ.ред. А.Ф. Полякова. - Саранск: Принт-Издат, 2013. - 252 с.

- Иванов О.И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование) ИПРЭ РАН. СПбГУ. - СПб.: Скифия-принт, 2013.

- Латова Н.В. Человеческий потенциал российских рабочих: ценности и установки // Journal of Institutional Studies. 2018. Т. 10. № 2. С. 44-58. DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.2.044-058

- Потемкин В. К. Профессиональная деятельность. Человек. Личность. Работник / В.К. Потемкин ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. социологии и упр. персоналом. - Санкт-Петербург: Инфо-да, 2009.

- Потемкин В. К. Профессиональное распознавание и оценка личности: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2017. - 235 с.

- Потемкин В.К. Трудовой потенциал и кадровая политика предприятий. Препринт научного доклада. Санкт-Петербург, 1994.

- Потемкин В.К. Человекоориентированное управление предприятиями и организациями // Экономика и управление, 2020. Т. 26. № 2. С. 165-176.

- Потемкин В.К., Балкизов М.Х. Трудовой потенциал рабочего: теоретический и эмпирический анализ. Нальчик, 1992.

- Потемкин В.К., Вельмисова Д.В., Потемкин М.С. Социальная бифуркация в использовании человеческого потенциала современными предприятиями // Известия СПбГЭУ, 2024, №1. С. 146-152.

- Римашевская Н.М. Качественный потенциал населения России, взгляд в XXI век // Проблемы прогнозирования. 2001. № 3. С. 34-35.

- Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики. Проблема сохранения и развития. М.: Наука, 2007.

- Федотов А.А. Человеческий потенциал и качество населения: подходы к определению// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №3-2. URL: https://cyberleninka.rU/artide/n/chelovecheskiy-potentsial-i-kachestvo-naseleniya-podhody-k-opredeleniyu (дата обращения: 27.02.2024).

- Ханушек Э., Вёссманн Л. Интеллектуальный капитал в разных странах мира. Образование и экономическая теория роста. - М.: Изд. дом ВШЭ. - 2022.

- Ценностно-мотивационные смыслы формирования инновационных компетенций работников предприятий и организаций: монография / В.К. Потемкин, Д.В. Вельмисова - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023. -158 с.

- Global Innovation Index 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ru.pdf (дата обращения: 01.02.2024)