Анализ неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи в практике лечебно-профилактических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Автор: Тягунов Д.В., Самойличенко А.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3-2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение 188 экспертиз по делам о неблагоприятном исходе оказания медицинской помощи по данным экспертных материалов Бюро СМЭ ХМАО за 2000-2007 гг. В работе представлены ре зультаты анализа дефектов оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях округа.

Оценка качества медицинской помощи, дефекты оказания медицинской помощи

Короткий адрес: https://sciup.org/14918904

IDR: 14918904 | УДК: 347.56.614.25:617-089-07-035.7

Текст научной статьи Анализ неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи в практике лечебно-профилактических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

E-mail: sudmedsur@mail.ru

АНАЛИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ

ИСХОДОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

* ГУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; * * ГОУ ВПО Сургутский государственный университет

В условиях реформирования российского здравоохранения и реализации национальных проектов актуальными являются вопросы, касающиеся оценки качества медицинской помощи, так как необходимость повышения качества оказываемых медицинских услуг является одной из ключевых проблем здравоохранения в проводимых реформах. Поэтому проведение многофакторной оценки составляющих качественного лечения и оказания медицинской помощи в целом является чрезвычайно важной задачей.

Оценка всех уровней оказания медицинской помощи по материалам комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводившихся в рамках расследования уголовных и гражданских дел при обращении граждан с жалобами и заявлениями, позволяет выявить субъективные и объективные факторы, осложняющие исполнение профессиональных обязанностей врачами различных специальностей.

Целью нашего исследования явилось установление уровня и характера неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для детального изучения различных факторов, которые могли влиять на установление закономерностей развития неблагоприятных исходов при оказании медицинской помощи, нами использована адаптированная для целей настоящего исследования авторская разработка – база данных «Medi» (С.В. Ерофеев, Ю.Ю. Шишкин), с помощью которой проанализирован весь массив данных.

В общей сложности в отделе сложных экспертиз ГУЗ ХМАО-Югры Бюро СМЭ за 2000-2007 гг. было проведено 188 экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников. При этом количество экспертиз, выполненных за 1 год, изменялось в пределах от 9 (2002 г.) до 38 (2006 г.), в среднем 23,5. Таким образом, имеется волнообразное колебание количества экспертиз по так называемым «врачебным делам».

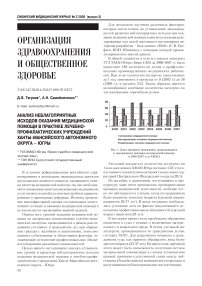

Рис. 1. Доля экспертиз неоказания, ненадлежащего и надлежащего оказания медицинской помощи в 2000-2007 гг. в ХМАО

Удельный показатель количества экспертиз на 1 млн. населения в ХМАО-Югре составил 15,9, что сопоставимо с показателями активности населения территорий Центрального Федерального округа (20,1).

По жалобам и заявлениям, поступившим в прокуратуру, чаще всего проводилась предварительная проверка медицинской деятельности, особенно четко это наблюдается в случаях, когда пострадавшими были пациенты молодого возраста (средний возраст пациентов 26-27 лет). В иных ситуациях возбуждались уголовные дела по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (средний возраст пациентов 29 лет).

В последнее время стали преобладать обращения пациентов в суды с исками о возмещении материального и морального вреда. В целом удельный вес экспертиз, проводившихся по гражданским делам, составил 35,6%. Для разрешения вопросов в гражданском суде, как правило, обращались лица более зрелого возраста (33-37 лет). На наш взгляд, причиной этого может быть возможность получения истцом материальной компенсации в случаях установления прямой причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) медицинского персонала и наступившими неблагоприятными последствиями.

Сравнение указанных цифр с областями Центрального Федерального округа подтверждает закономерность того, что удовлетворения в гражданском процессе ищут лица зрелого возраста.

Средняя продолжительность расследования «врачебных дел» до момента проведения экспертизы составила 224±72 дня. Минимальная продолжительность расследования имела место при расследовании прокуратурой происшествий, связанных с неоказанием медицинской помощи (в среднем 164±41 дня), максимальная – в гражданском судопроизводстве (в среднем 262±94 дня), что может быть связано с большим объемом работы судей, несвоевременным представлением в суд всех медицинских документов, неоднократными обращениями в суд истцов.

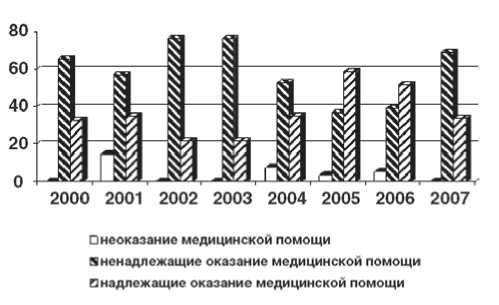

Дефекты оказания экстренной медицинской помощи чаще (53,2%) служили поводом для проведения экспертиз в течение 2000-2005 гг., по сравнению с дефектами оказания плановых медицинских услуг (46,8%). Исключение составляет 2003 г. и последние 2006-2007 гг., когда число претензий при оказании плановой медицинской помощи стало преобладать над неотложной. В целом это можно объяснить увеличением объема оказания плановых медицинских услуг и введением в лечебных учреждениях доли платных медицинских услуг, которые нередко становятся причинами недовольства пациентов.

■ экстренная медицинская помощь О плановая медицинская помощь

Рис. 2. Доля экспертиз при оценке экстренной и плановой медицинской помощи

Лица с заболеваниями в 2,4 раза чаще были недовольны оказанием медицинской помощи по сравнению с нуждающимися в лечении по поводу травм (соответственно 70,2% и 29,8%).

Распределение экспертиз по характеру дефектов оказания медицинской помощи в соответствии со специалистами узкого профиля оказалось следующим. Лидирующее место занимают врачи хирургического профиля (включая нейрохирургов, травматологов и урологов) – 38,4%. Второе место занимают акушеры-гинекологи – 33,6%.

Следует подчеркнуть, что экспертизы о правильности оказания хирургической и акушерско-гинекологической помощи, как правило, являются самыми сложными, трудоемкими и выявляющими грубые и множественные дефекты медицинской помощи.

Значительная часть экспертиз также проводилась по случаям неблагоприятных исходов в терапевтической (19,7%) и педиатрической практике (11,2%).

По половому составу пациентов наиболее часто претензии поступали от представителей мужского пола или их родственников. Большинство претензий предъявлялось к травматологам (72,7%), инфекционистам (80%), невропатологам, нейрохирургам (60%), анестезиологам (57,7%).

Женщины наиболее часто были не удовлетворены медицинской помощью, оказанной стоматологами (90%), хирургами (57,6%), терапевтами (56,8%).

Опыт судебно-медицинских комиссий по сложным врачебным делам показывает, что дефекты оказания медицинской помощи, как правило, встречались не единичные, а множественные и допускались на нескольких этапах лечебного процесса, поэтому количество выявленных дефектов может значительно превышать количество изученных случаев.

Установлено, что наибольшее количество отмеченных экспертными комиссиями дефектов было допущено на этапе оказания помощи в стационарах (73,6%). В амбулаторно-поликлинических условиях ошибочные действия врачей были отмечены в менее чем 1/3 случаев, что составило 26,4%.

Из всех дефектов, которые были зафиксированы судебно-медицинскими комиссиями, наибольшее количество наблюдалось на этапе оперативного и консервативного лечения, что составило около 2/3 всех случаев (60,7%), дефекты диагностики составили 38,4%, наименьшее количество дефектов оказалось на этапе профилактики (6,9%), но нередко оказывалось так, что несвоевременное и некачественное проведение профилактических мероприятий приводило к возникновению дефектов на этапах диагностики и лечения (17,2%).

По частоте встречаемости и характеру дефектов оказания медицинской помощи наблюдалась следующая картина. Из дефектов диагностики наиболее часто были отмечены недостаточное и несвоевременное функциональное обследование пациента (37,5%), неправильная интерпретация клинических данных (33%), несвоевременный диагноз (22,3%), неправильная оценка результатов дополнительных исследований (18,6%).

Из тактических дефектов наибольшее количество зафиксировано в виде неправильной оценки статуса и неправильного прогноза течения заболевания или патологического состояния (соответственно 34% и 35,6%).

Указанные дефекты явились следствием недостаточной организации дежурств, отсутствия преемственности при оказании медицинской помощи, недостатков ведения медицинской документации.

Наиболее часто встречающиеся дефекты в лечебной сфере установлены в виде неправильных медикаментозных назначений: недостаточный или избыточный объем трансфузий, дозирования лекарственных средств (17,6%), операции с причинением искусственных повреждений (12,2%), недостаточных по объему оперативных вмешательств в виде неадекватной операционной санации полостей, недостаточной ревизии ран при первичной хирургической обработке (7,9%).

Таким образом, констатировано, что дефекты в организационной и тактико-стратегической сферах лечебного процесса заметно преобладают над дефектами в диагностической и лечебно-профилактической сферах. Этот важный вывод должны взять на вооружение органы управления здравоохранением для дальнейшего детального анализа причин этого явления и разработки соответствующих мероприятий по улучшению функционирования этой сферы лечебного процесса.

Сложной остается проблема о соблюдении отраслевых стандартов и нарушениях должностных инструкций и применении на практике методических рекомендаций. Следственные и судебные органы довольно часто ставят перед экспертной комиссией вопросы, касающиеся соблюдения врачами отраслевых стандартов, ведомственных инструкций и применения методических рекомендаций.

По материалам комиссионных экспертиз, в 17,2% случаев не соблюдались отраслевые стандарты и нарушались должностные инструкции, что может считаться серьезными нарушениями медицинской деятельности.

Однако в настоящее время в клинической медицине не по всем видам диагностики и лечения существуют инструкции, методические рекомендации, правила.

Отсюда возникает проблема, в соответствии с которой экспертные комиссии не могут отвечать на вопросы следствия и суда о нарушениях, связанных с невыполнением отраслевых стандартов или должностных инструкций.

Выявляется еще одна проблема, заключающаяся в том, что должностные инструкции написаны формально, не отражают четкого алгоритма действия врача, фельдшера или медицинской сестры. К тому же многие регламентирующие документы по тактике диагностики и лечения устарели и не соответствуют современным требованиям оказания квалифицированной медицинской помощи.

Что касается объема и своевременности оказания медицинской помощи, то анализ судебно-медицинских заключений показал, что медицинская помощь оказывалась в недостаточном объеме в 50,8% случаев, была несвоевременной – в 22,7%, неправильной – в 26,5% наблюдений.

Наиболее часто неправильную медицинскую помощь оказывали анестезиологи и врачи скорой медицинской помощи (53,8%), стоматологи (50% случаев), гинекологи (48,8%). 44

Недостаточная по объему помощь оказывалась стоматологами (100%), хирургами (81,8%), гинекологами (80,8%), травматологами (72,7%).

Наибольшее число дефектов на этапе оказания поликлинической помощи выявлено у терапевтов (26,7%), стоматологов (10,4%), педиатров (9,3%), гинекологов (6,9%).

На этапе оказания стационарной помощи дефекты преобладали у акушеров (19,2%), хирургов (16,8%), гинекологов (11,4%), терапевтов (9,2%).

Объективными факторами, наиболее часто осложняющими оказание медицинской помощи, являлись: 1) тяжесть заболевания или повреждения (23,9-33%); 2) естественный или индуцированный метаморфоз (9,1-17,9%); 3) наличие хронических инфекций (7,4-10,4%); 4) избыточная масса тела (5,9-8,6%).

Объективными факторами, редко осложняющими оказание медицинской помощи, экспертными комиссиями были отмечены полиморбидность (2,1%), аллергия (2,5%), кратковременность пребывания больного в лечебном учреждении (3,2%), редкость заболевания или повреждения (5,8%).

К субъективным факторам, нередко осложняющим оказание медицинской помощи, были отнесены аггравация и симуляция, отказ от лечения, наличие тяжелой фоновой патологии (соответственно 23,4%, 16,2%, 16,1%).

В ходе проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз не только устанавливались наличие и характер дефектов медицинской помощи, но и оценивалось их влияние на исход заболевания.

Частота установления прямой причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи и неблагоприятными последствиями в среднем по выборке составила 31,9%, косвенная связь установлена в 22,3% случаев, чаще других такая связь имела место при оказании медицинской помощи урологами (100%), стоматологами (50%), гинекологами (44,4%).

Сравнительные данные о характеристике уровня надлежащего, ненадлежащего оказания медицинской помощи и характера связи с исходом в лечебно-профилактических учреждениях ХМАО-Югры с территориями Центрального Федерального округа изложены в табл. 1.

В проанализированных нами случаях отмечалась незначительная разница в таких показателях, как на-

Таблица 1

Характеристика уровня надлежащего, ненадлежащего оказания медицинской помощи и характера связи с исходом

|

Наименование степени вреда и средняя частота |

Надлежащее оказание мед. помощи, % |

Ненадлежащее оказание мед. помощи, % |

Прямая связь, % |

Косвенная связь, % |

Отрицат. связь, % |

|

ХМАО – Югра |

39,4 |

60,6 |

31,9 |

22,3 |

45,8 |

|

Москва |

54,6 |

45,4 |

34,8 |

24,2 |

41,0 |

|

Области Центрального ФО |

41,8 |

58,2 |

35,7 |

34,4 |

29,9 |

личие дефектов и их влияние на исход заболевания или травмы. В частности, можно отметить, что доля ненадлежащего оказания медицинской помощи превышает уровень оказания медицинских услуг по сравнению с данными по Москве на 15,2%, по сравнению с областями Центрального Федерального округа – на 2,4%. Удельный вес дефектов, которые непосредственно привели к развитию неблагоприятного исхода, в среднем составил по лечебно-профилактическим учреждениям ХМАО-Югры 31,9%, что соответствует почти трети всех случаев.

Дефектами, которые способствовали наступлению смерти и привели к длительному расстройству здоровья, чаще были следующие: запоздалая диагностика, неадекватная терапия (как по объему, так и по составу вводимых препаратов), поздняя госпитализация больных, ранний перевод больных из отделения интенсивной терапии, а также недостаточный контроль и наблюдение за больными, приведшие к несвоевременному (запоздалому) оказанию медицинской помощи. Как правило, вышеперечисленные дефекты допускались у беременных с осложненным течением беременности и родов (поздние токсикозы беременности, преждевременная отслойка плаценты и т.д.), сочетание беременности, инфекционных и других заболеваний (ОРЗ, аппендицит, менингит). К стойкому расстройству здоровья в основном приводили дефекты оперативных вмешательств и манипуляций, в результате которых повреждались органы: матка, яичники, мочеточник (например, при производстве кесарева сечения).

При анализе заключений комиссионных судебномедицинских экспертиз по делам о дефектах оказания медицинской помощи нами обращено внимание на то обстоятельство, что в ряде экспертиз допускалось, по нашему мнению, превышение пределов компетенции экспертов, подписавших заключение. Это является вмешательством в юридическую составляющую – определение вины или невиновности медицинских работников, которая устанавливается только судом.

Вот почему считаем неприемлемыми такие выводы, как «…вины медперсонала в развитии осложнений комиссия не усматривает», «…ответственность должны нести врачи, проводившие недостаточно полноценное лечение…»

Кроме того, установлено, что особые сложности возникают при трактовке заключения комиссионной экспертизы работниками следствия и суда. Нередко они попадают в весьма затруднительное положение в толковании названия и существа того или иного дефекта медицинской деятельности, установленного экспертизой.

В заключениях комиссионных экспертиз встречаются разнообразные термины: дефекты, ошибки, упущения, недостатки, недочеты, неполноценность, погрешности и др.

Конкретизация и однозначность толкования указанных терминов и понятий в выводах комиссионной экспертизы дает возможность органам следствия и суда правильно оценить существо неправильных действий или бездействий медицинского персонала в процессе оказания медицинской помощи.

ВЫВОДЫ

-

1. Анализ материалов комиссионных судебно-медицинских экспертиз по «врачебным делам» показал, что в настоящее время при оказании медицинской помощи в лечебных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры встречается еще достаточно много различного рода дефектов, ошибок, и других неправильных действий или бездействий медицинского персонала.

-

2. Дефекты оказания медицинской помощи в виде запоздалой диагностики, несвоевременной госпитализации приводили не только к длительному расстройству здоровья пациентов, но и к стойкой утрате трудоспособности или к летальному исходу.

-

3. Дефекты в организационной и тактико-стратегической сферах деятельности лечебных учреждений ХМАО-Югры заметно преобладают над дефектами в диагностической и лечебно-профилактической сферах.

-

4. Научная разработка экспертных материалов по «врачебным делам» позволяет подробно изучить различного рода дефекты при оказании медицинской помощи и выявить объективные и субъективные причины ненадлежащего оказания всего диапазона медицинских услуг.

-

5. Мы считаем целесообразным проведение Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского округа – Югры мониторинга ошибок, упущений и дефектов, встречающихся в лечебно-диагностической практике медицинских учреждений округа, на основе которого возможно будет разработать план профилактических мероприятий. ©

Список литературы Анализ неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи в практике лечебно-профилактических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- Гаспаров А.С., Косаченко А.Г., Торгомян А.А., Меликян А.Г. Оптимизация тактики ведения больных с острыми гинекологическими заболеваниями//Акушерство и гинекология. -2004. № 1. -С. 40-41.

- Герасименко Н.Ф., Александрова О.Ю. Григорьев И.Ю. Проблемы реализации государственной политики в области здравоохранения на региональном уровне//Научные труды I Всероссийского съезда (национального конгресса) по медицинскому праву. Том I. Россия, Москва, 25-27 июня 2003. С. 9-10.

- Винницкая И.М. Ненадлежащее оказание помощи больным в оториноларингологической практике (медикоправовые аспекты проблемы): Автореф. дис. …канд. мед. наук М.,1999. -22 с.

- Ившин И.В. Невиновное причинение вреда в медицинской практике//Судебно-медицинская экспертиза, 2005. -№ 4. С. 26-28.

- Канунникова Л.В., Фролов Я.А., Фролова Е.В. О правовых проблемах врачебной (медицинской) ошибки//Медицинское право, 2003. -№ 2. -С. 23-25.

- Мохов А. А., Мохова И. Н. «Врачебная ошибка» как актуальная проблема судебной практики.//Медицинское право, 2004. -№2. -С. 12-15.

- Пашинян А.Г. Комплексное клиническое, медико-правовое и экспертное исследование профессиональных ошибок и неблагоприятных последствий при оказании дерматовенерологической помощи: Автореф. дис. … докт. мед. наук. М.,2005 -48 с.

- Сергеев Ю.Д., Бисюк Ю.В. Ненадлежащее оказание экстренной медицинской помощи (экспертно-правовые аспекты), научно-практическое руководство, М. М.: Авторская академия, -2008. -399 с.

- Сергеев Ю. Д., Ерофеев С. В. Неблагоприятный исход медицинской помощи. М., 2001. -288 с.

- Томилин В.В., Соседко Ю.М. Медикоправовые проблемные вопросы в судебномедицинской практике//Проблемы экспертизы в медицине -Изд-во «Экспертиза», 2001 №1, С. 4-6.