Анализ подвижности жителей сельского района (по данным анкетирования населения)

Автор: Аксненко А.С., Корягин М.Е., Прудников А.А.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ источников по вопросу развития сельскохозяйственных территорий. Основные проблемы существуют десятилетия: это сокращение рабочих мест, миграция в города. При этом важным фактором является наличие достаточного количества услуг, предоставляемых населению, и расстояние до крупных городов. Рассмотрена ситуация в Кочковском районе Новосибирской области. Выявлена логарифмическая зависимость изменения количества жителей от размеров населенных пунктов и близости к районному центру. Проведено анкетирование населения всех сельских советов района с количеством опрошенных от 13 до 62%. Собрана информация о характеристиках семей и отдельных ее членов, а также об осуществляемых еженедельных поездках. Получены выводы о влиянии на мобильность и выбор способа передвижения расстояния от районного центра и рода деятельности.

Транспортный спрос, выбор способа передвижения, социологическое исследование, динамика населения, депопуляция сельских территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/148328076

IDR: 148328076 | УДК: 332.14: | DOI: 10.18101/2304-4446-2023-4-3-12

Текст научной статьи Анализ подвижности жителей сельского района (по данным анкетирования населения)

Развитие России за последние столетия велось за счет демографических ресурсов села. В настоящее время этот ресурс практически исчерпан [12; 13], и стоит вопрос анализа ситуации на селе. Как оно может развиваться? Исследование в области демографии сельских населенных пунктов вели многие ученые [4; 5; 12; 15]. Старение села, соответственно и исчерпание трудовых ресурсов происходит из-за миграции.

Основная миграция начинается с 18 лет [15], когда выпускники школ выбирают путь продолжения обучения. При этом к возрасту 40 лет отток жителей из села останавливается. Рынок труда на селе ограничен, поэтому большинство молодежи не связывает свою жизнь с возвращением в сельскую местность.

Каковы причины этого? Во-первых, существующие профессии не престижны [15] (тяжелый труд, низкая заработная плата). Во-вторых, часть сельскохозяйственных земель в удаленных районах не используется [14; 20]. Современные технологии требуют меньше посевных площадей, меньше рабочих рук. Также этому процессу способствует разделение труда [8; 15], агрохолдинги специализируются на видах деятельности, приводящих к сокращению количества сотрудников, что снижает разнообразие требуемых профессий.

Третьим важным обстоятельством является сокращение количества услуг на селе [20], поэтому здесь нет такого разнообразия для молодежи, как в городе. С другой стороны, среди старшего поколения от 45 лет наблюдается обратная миграция в село [15; 26]. Но это только ухудшает демографическую ситуацию и не способствует развитию села, не дает перспектив.

В России принимаются различные программы развития села, но ситуация настолько сложная, что эффект от них неощутим [8].

Процессы оптимизации работы государственных структур сильно отразились в небольших селах и сельских районах [21]. Недоступность школьного образования и услуг здравоохранения является важным стимулом депопуляции. Также оптимизация затрагивает другие государственные услуги, создаются межрайонные центры [20; 22]. Поэтому вслед за снижением присутствия государства уменьшается интерес мелкого бизнеса, рыночная экономика также приходит в упадок [21].

В итоге наблюдается катастрофическое снижение количества жителей сел с населением от 50 до 500 чел. [5]. Отметим, что в Новосибирской области средний размер села как раз в этих пределах — 410 жителей, что осложняет решение вопросов развития сельских территорий. При этом села с населением более 2 тысяч жителей более устойчивы.

Также важным фактором является пространственное расселение [2; 14; 22]. Есть понятие социально-территориальной справедливости [10], почему сельские жители должны быть ограничены в правах и услугах? Например, считается, что житель должен добраться до регионального центра за 1,75 часа [7], что далеко не всегда возможно, особенно для сибирских регионов. Поэтому лучше всего обстоят дела в пригородных сельских районах [5; 14; 22]: здесь легче решить вопрос трудовых ресурсов, рядом рынок сбыта. Кроме того, в пригородах дачные дома становятся жилыми [11], что также способствует развитию сельских населенных пунктов рядом с крупными городами. Отдаленные же сельские районы подвержены транспортной дискриминации, или транспортная доступность различных услуг находится на низком уровне [2; 7].

Таким образом можно констатировать, что развиваются крупные городские агломерации, в том числе и пригородные сельские территории, а отдаленные сельские районы пустеют [4]. В этих районах также могут возникнуть сельские агломерации [20], которые вытягивают остатки населения из отдаленных сел района, что замедляет процесс, но не прекращает процесс депопуляции районных центров. Фактически на большей части России наблюдаются небольшие островки цивилизации (районные центры), а вокруг пустота [4]. Даже города в 100 тысяч жителей не способны конкурировать с крупными городами [12], не могут 4

создать устойчивую агломерацию. Поэтому предлагаются механизмы создания устойчивых сельских агломераций [20].

Существует множество способов оценить транспортную доступность и транспортную дискриминацию [2; 7; 10; 17], например интегральный показатель транспортной доступности ИТД [7; 17]. Эти показатели позволяют создать карты транспортной доступности, что отражает в том числе и перспективы жизни на территории района или региона.

Также стоит отметить, что для сельских районов необходимо исследовать окружающие территории [22]. Так, при наличии легкового автомобиля доступны населенные пункты соседних районов, поэтому вопросы территориального развития районов желательно рассматривать комплексно.

Транспортная система влияет на мобильность сельского населения. В работе [22] отмечено, что топология транспортной сети не имеет определяющего влияния на мобильность, а важны [18] средняя заработная плата, товарооборот, плотность улично-дорожной сети, плотность центра тяготения и уровень автомобилизации.

Проведено обследование выбора способа передвижения [10], на который значительное влияние оказывает возраст населения. Активность в передвижении наблюдается в возрасте 20-55 лет. Общественный транспорт предпочитают пенсионеры и молодые люди 15-25 лет. Привлекательность автомобиля возрастает к 45 годам, а далее снижается, такси использует молодежь 20-30 лет.

Для оценки качества обслуживания населения сельских районов проводились опросы [3; 24; 25], в том числе использовалось онлайн-тестирование. При этом исследования показали несколько спорных результатов. В Калининградской области выявлено, что пассажиры в целом довольны общественным транспортом [3], но отмечают низкую частоту его движения [24].

В статье предлагается оптимизировать работу общественного транспорта на маршрутах с низкой интенсивностью пассажиропотоков за счет координации расписаний [1], что позволяет значительно сократить время передвижения в сельских районах. Также для малоинтенсивных маршрутов рекомендуется рассмотреть вопросы совместного использования автомобилей [16], то есть найти способы стимулирования водителей брать попутчиков, используя для этого электронные сервисы.

Важным вопросом, решение которого позволило бы сделать сельские территории более устойчивыми, является бюджет [19; 21]. Фактически у сел и районных центров нет возможности реализовывать собственные программы развития [19]. Налоги между федеральным, региональными центрами и муниципальными образованиями распределены так, что районы имеют слабую налоговую базу [6]. Необходимо решать вопрос межбюджетного взаимодействия, чтобы дать шанс развития сельским территориям [19].

Цель проведенного исследования заключалась в том, чтобы выявить закономерности изменения количества жителей Кочковского района Новосибирской области. Провести анализ социально-экономического положения сельских советов. Выявить закономерности в выборе способа передвижения населения Коч-ковского района.

Так, Кочковский район расположен строго на юге Новосибирской области. Территория района составляет чуть более 2,5 тыс. км2 при населении менее 12 тыс. человек. Это самый меленький по численности населения и площади территории район Новосибирской области. Через район проходит трасса К-17р Новосибирск — Павловка. Расстояние до областного центра составляет 178 километров.

Район состоит из сельских советов: Быструхинский; Ермаковский; Жулан-ский; Кочковский; Красносибирский; Новоцелинный; Решетовский; Новореше-товский; Троицкий; Черновский. Район удален от крупных городов более чем на 50 км [12], и время передвижения превышает 1,75 ч [7], что ухудшает его демографическое положение.

Отметим, что за 20 лет с 2002 г. численность населения всех районов Новосибирской области, за исключением Новосибирского района, сократилась. В частности, население Кочковского района сократилось на 28%, а Новосибирского — возросло на 43%. Это подтверждает тезис о том, что население пригородов увеличивается, а в удаленных от регионального центра районах снижается [5].

Для анализа социально-экономического положения жителей района, а также их мобильности в мае 2023 г. проведено масштабное анкетирование. Было опрошено 1182 семьи с общим количеством населения 5 709 человек, что составляет почти половину населения района. При этом количество опрошенных человек — 2067.

Анкеты были составлены по аналогии с [9; 23] и состояли из двух частей. В первой выявляли основные сведения о семье: место проживания; количество членов семьи; количество несовершеннолетних; суммарный месячный доход семьи; количество автомобилей в семье; время пешего передвижения до автобусной остановки.

Во второй части анкеты — данные о члене семьи и его поездках: возраст; пол; род деятельности; число регулярных поездок в неделю (способ передвижения, населенный пункт, улица, цель поездки, число поездок в неделю, обычное время приезда); важность характеристик способов передвижения (цена, время в пути, удобство расписания, уровень безопасности, уровень комфорта); оценка способов передвижения (цена, время в пути, удобство расписания, уровень безопасности, уровень комфорта).

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим данные открытых источников по динамике численности населения района, а также динамику изменения численности населения сельских советов.

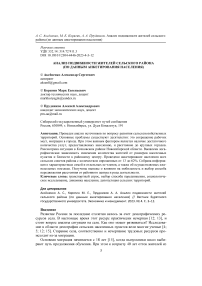

На рис. 1 отражены следующие закономерности: медленнее сокращается население Кочковского, Красносибирского и Новоцелинного сельских советов, а также население Черновского и Решетовского сельсоветов; быстрее — население Троицкого и Ермаковского сельсоветов.

Эти изменения можно объяснить с помощью транспортной схемы. Как отмечено в [20], в отдаленных сельских районах формируются свои агломерации. Поэтому непосредственно граничащие с районным центром Красная Сибирь и Новоцелинное являются более привлекательными по сравнению с другими населенными пунктами. Самый удаленный поселок Троицкое не привлекателен для жизни, поэтому самое близкое к нему село Черновка с помощью населения Тро- ицкого решает свои демографические проблемы. Также удаленный поселок Ер-маковский имеет дорогу к селу Решеты. Поэтому миграцию населения Кочков-ского района можно объяснить с точки зрения топологии дорожной сети района и предсказать дальнейшее развитие населенных пунктов.

2000 2005 2010 2015 2020 2025

-40%

--Кочновский район

—Быструхинский

—Ермаковский

—Жуланский

--Кочновский

--Красносибирский

--Новоцелинный

-

• • «Решетовский

Новорешетовский

—Троицкий Черновский

Рис. 1. Динамика изменения численности населения

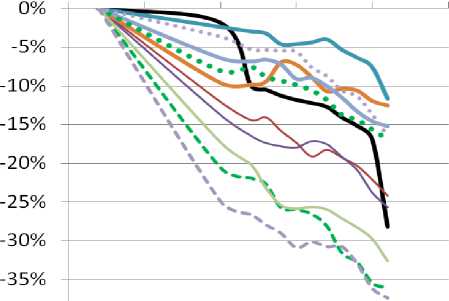

С другой стороны, в [5] показано, что увеличивается количество населенных пунктов с населением меньше 50 чел., при этом падение численности населения снижается в связи с ростом размеров населенных пунктов.

Рис. 2. Влияние размеров населенного пункта на изменение численности населения

На рис. 2 показано, что в Кочковском районе наблюдается такая же тенденция. При этом значительно выше линии тренда (в данном случае логарифмическая зависимость) находятся Новоцелинное и Красная Сибирь, это обосновывается тем, что населенные пункты образуют сельскую агломерацию с районным центром.

Теперь рассмотрим результаты обработки данных, представленных в анкетах жителей района. При обследовании мобильности в небольших населенных пунктах [28] рекомендуется охватить не менее 10%, а желательно 20% жителей. Результаты анкетирования, например от 13% в Кочках до 62% в Троицком, соответствуют данным требованиям.

Самая низкая подвижность (среднее количество поездок в день) отмечена в Кочках и Ермаковском (0,35), в остальных — от 0,6 до 1,4. Причина этого заключается в том, что в районном центре все основные центры притяжения находятся в зоне пешей доступности, а Ермаковский — удаленный пункт, в котором преимущественно проживают пенсионеры.

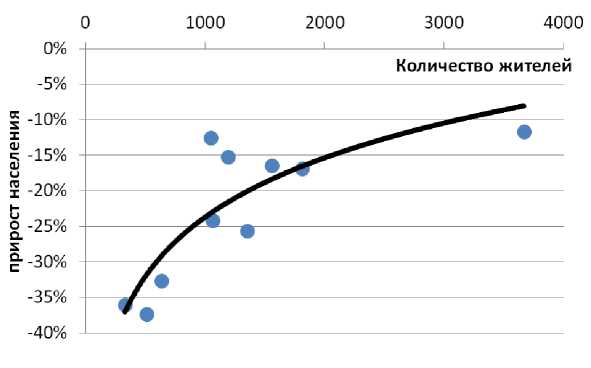

Рис. 3. Распределение населения района по роду деятельности

Больше всего процент работающих находится в сельской агломерации Красная Сибирь и Кочки. Хуже всего с рабочими местами ситуация в Ермаковском, там же и наибольшее количество пенсионеров.

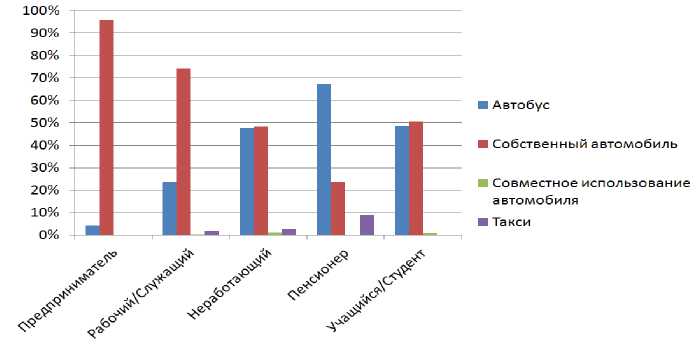

Рис. 5. Распределение населения по способам передвижения

При выборе способа передвижения большое влияние оказывает род деятельности. Предприниматели используют автомобиль. Рабочие также предпочитают автомобиль, но иногда пользуются общественным транспортом.

Учащиеся и неработающие используют автомобили и автобусы одинаково, а пенсионеры предпочитают общественный транспорт. Отметим, что большая доля поездок связана со здоровьем населения (21%), лишь немного уступая поездкам по магазинам (26%), что свидетельствует о проблемах со здоровьем стареющего населения района.

Связь между целью поездки и способом передвижения слабая. Для всех целей удобнее использовать личный автомобиль. Также не установлена связь между уровнем доходов и подвижностью населения, коэффициент корреляции -0,03.

Выводы

В статье проведен анализ источников по демографии сельских населенных пунктов. Основными закономерностями являются рост сельских районов, входящих в городские агломерации (выше 100 тыс. человек населения); снижение численности населения небольших населенных пунктов, удаленных от мегаполисов; создание более устойчивых сельских агломераций вокруг районных центров; практически полное исчерпание демографических ресурсов российских сел; неэффективность программ развития села.

Проведены исследования в Кочковском районе Новосибирской области, которые показывают снижение численности населения удаленного района (в отличие от Новосибирского района); образование Кочковской агломерации.

Проведен масштабный опрос населения района. Выявлены закономерности формирования транспортных потоков. Показано влияние расстояния от районного центра и рода деятельности на мобильность населения и выбор способа передвижения.

Будущие исследования направлены на разработку модели транспортного спроса жителей района: модель генерации спроса на передвижения, модель выбора способа передвижения [27]. Эта модель позволит создать оптимальную транспортную систему, рассчитав транспортное предложение.

Список литературы Анализ подвижности жителей сельского района (по данным анкетирования населения)

- Акифьева И. А., Войтенков С. С. Согласование расписаний автобусных маршрутов в областных пассажирских перевозках // T-Comm-Телекоммуникации и Транспорт. 2020. Т. 14, №. 9. С. 31–37. Текст: непосредственный.

- Волкова Н. В. Транспортная доступность сельских районов Алтайского края как фактор территориальной лояльности населения // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. 2019. №. 2–1. С. 58–64. Текст: непосредственный.

- Гуменюк И. С. Оценка некоторых аспектов транспортной доступности сельских территорий Калининградской области с использованием инструмента социологического исследования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Естественные и медицинские науки. 2020. №. 2. С. 38–48. Текст: непосредственный.

- Гунько М. С., Глезер О. Б. Малые районные центры и окружающие территории в Центральной России в 1970–2010 гг.: динамика и распределение населения // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2015. №. 1. С. 64–76. Текст: непосредственный.

- Зубаревич Н. В. Трансформация сельского расселения и сети услуг в сельской местности // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2013. №. 3. С. 26–38. Текст: непосредственный.

- Клейменов Д. С. Совершенствование управления развитием сельских территорий // Современные организационно-экономические проблемы развития АПК: материалы научно-практической конференции. Воронеж, 2016. С. 69–74. Текст: непосредственный.

- Ковалева Е. Н. Интегральная транспортная доступность как показатель качества транспортного обслуживания // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2011. № 3(11). С. 171–175. Текст: непосредственный.

- Коробова О. П. Устойчивое развитие сельских территорий как гарант национальной безопасности России // Academia. Архитектура и строительство. 2019. №. 1. С. 86–92. Текст: непосредственный.

- Корягин М. Е., Чистяков А. С. База данных для описания рынка междугородних пассажирских перевозок // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2021. № 1(56). С. 38–45. Текст: непосредственный.

- Крылов П. М. Транспортно-географические особенности условий жизни населения городов и регионов России // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле. 2019. Т. 29, № 4. С. 515–524. Текст: непосредственный.

- Мавлютов Р. Р. Роль второго жилья в дезурбанизации крупных городов России: современный взгляд // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2022. № 2. С. 61–71. Текст: непосредственный.

- Мкртчян Н. В. Миграция молодежи в региональные центры России в конце XX — начале XXI века // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2015. № 6. С. 19–32. Текст: непосредственный.

- Нефедова Т. Г. Основные тенденции изменения социально-экономического пространства сельской России // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2015. № 3. С. 5–21. Текст: непосредственный.

- Нефедова Т. Г., Медведев А. А. Сжатие освоенного пространства в Центральной России: динамика населения и использование земель в сельской местности // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2020. Т. 84, № 5. С. 645–659. Текст: непосредственный.

- Нефедова Т. Г., Мкртчян Н. В. Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2017. №. 5. С. 58–67. Текст: непосредственный.

- Организация совместных пассажирских автоперевозок на малоинтенсивных направлениях / С. П. Вакуленко, А. С. Кравцов, А. М. Насыбуллин [и др.] // Вестник транспорта Поволжья. 2022. № 4(94). С. 41–46. Текст: непосредственный.

- Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, механизмы, институты / Е. А. Коломак, А. Н. Буфетова, И. А. Вижина [и др.]; Институт экономи- ки и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Новосибирск: Изд-во Ин-та экономики и организации промышленного про- изводства СО РАН, 2020. 500 с. Текст: непосредственный.

- Раджабов Р. К., Джалилов У. Д. Экономико-математическое моделирование спроса сельского населения на услуги пассажирского автомобильного транспорта // Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 1(23). С. 77–80. Текст: непосредственный.

- Стратегирование устойчивого развития сельских территорий: проблемы и направления совершенствования / В. Н. Папело, Б. А. Ковтун, К. Ч. Акберов, А. И. Терновой // Фундаментальные исследования. 2013. № 11–5. С. 1017–1024. Текст: непосредственный.

- Харитонов А. В. Организационно-экономический механизм устойчивого развития сельских территорий на основе сельских агломераций: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Новосибирск, 2021. 397 с. Текст: непосредственный.

- Фомкина А. А. Трансформация местных систем расселения слабоурбанизированных территорий Центральной России (на примере Тверской области): диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Москва, 2016. 149 с. Текст: непосредственный.

- Шелудков А. В., Орлов М. А. Топология сети населенных пунктов как фактор динамики сельского расселения (на примере Тюменской области) // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2019. № 4. С. 46–62. Текст: непосредственный.

- Штоцкая А. А. Совершенствование методов оценки транспортного спроса городского населения: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Иркутск, 2017. 163 с. Текст: непосредственный.

- Юстратова В. О. Оценка современного состояния транспортной доступности сельских населенных пунктов Калининградской области // Балтийский регион — регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений. 2020. № 4. С. 134–140. Текст: непосредственный.

- Юстратова В. О. Связь транспортной доступности и качества жизни в сельских населенных пунктах Калининградской области // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 1. С. 41–48. Текст: непосредственный.

- Янтранов А. Е., Субанаков Г. Ю. Возвратная миграция как мера социально- экономического развития сельских территорий // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2021. № 2. С. 104–108. Текст: непосредственный.

- Horowitz J. L., Koppelman F. S., Lerman S. R. A Self-instructing Course in Disaggregate Mode Choice Modeling. Final Report. 1986. № UMTA-IA-11-0006-86-1.

- Wright L., Hook W. Bus rapid transit planning guide // Institute for Transportation and Development Policy. New York, 2007. P. 810.