Анализ пространственной изменчивости свойств грунтов при расчете устойчивости откосов насыпных массивов

Автор: Колошеин В.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе оценивалась устойчивость откоса массива строительных отвалов, расположенного в г. Москве, с помощью рандомизированного метода конечных элементов (RFEM) при помощи программного комплекса Optum 2G. Для расчета физико-механических свойств, корреляционных расстояний и коэффициента вариации насыпных грунтов использовались результаты электроконтактного динамического зондирования. По результат исследования установлено, что массив устойчив, и риск развития оползневого процесса отсутствует. Выполненные расчеты демонстрируют возможность применения данных зондиро-вания для оценки изменчивости свойств насыпных грунтов в массиве с последующей оценкой устойчивости откосов массива.

Массив насыпных грунтов, техногенный грунт, коэффициент устойчивости, вероятностный анализ устойчивости, рандомизированный метод конечных элементов

Короткий адрес: https://sciup.org/147247281

IDR: 147247281 | УДК: 551.435.627 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.4.311

Текст научной статьи Анализ пространственной изменчивости свойств грунтов при расчете устойчивости откосов насыпных массивов

Оползневые процессы – одни из самых распространенных опасных геологических процессов. Особую группу составляют оползни, развивающиеся в массивах техногенных грунтов, в частности насыпных грунтов строительных отвалов, возникающих в результате отрывки котлованов, выемок, туннелей, планировки территории. Вследствие своего происхождения массивы техногенных грунтов обладают весьма неоднородным составом, физическими и механическими свойствами, обводненностью и т.д., что затрудняет изучение приуроченных к ним оползней, их прогнозирование.

В массиве техногенных грунтов особенно явно проявляется анизотропность физикомеханических свойств. Основную роль в формировании сдвиговой прочности и деформируемости подобных массивов играют не наиболее сохранные части и блоки исходных грунтов, а зоны между этими сохранными участками. Между тем при бурении для лабораторных исследований монолиты отбираются из в большей степени сохранившихся фрагментов и блоков, свойства которых мо- гут отличаться от массива. Крайне ценную информацию о свойствах насыпного массива можно получить полевыми методами, в первую очередь зондированием.

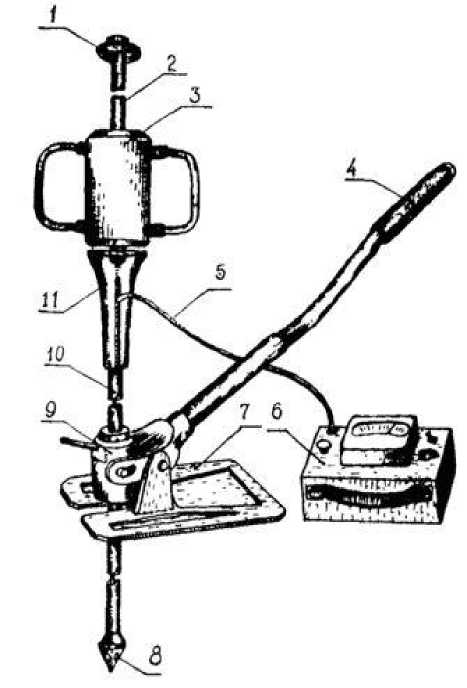

Метод электроконтактного динамического зондирования (ЭДЗ) относится к полевым инженерно-геологическим методам и предназначен для исследования песчаных и глинистых грунтов. Он сочетает в себе два способа испытания грунтов: токовый каротаж и динамическое зондирование. По результатам токового каротажа грунты расчленяют в основном по их литологическому составу, по данным динамического зондирования оценивают их физико-механические свойства.

Установку электроконтактного динамического зондирования (ЭДЗ) применяют при инженерно-геологических исследованиях на труднодоступных участках и склонах, где проведение работ полноразмерными установками затруднено или невозможно. По сравнению с установкой стандартного динамического зондирования установка ЭДЗ более портативна, транспортабельна, легка (масса установки без штанг составляет 30 кг). Конструкция установки ЭДЗ приведена на рис. 1, способы тарировки приборов и наконечников,

особенности технологии проведения полевых исследований изложены в работах (Руководство по …, 1983; Пригода, 1980; Пригода, 1975; Дружинин, Пригода, 1972).

Рис. 1. Общий вид установки электроконтакт-ного динамического зондирования (Руководство по …, 1983): 1 – ограничитель высоты подъема молота; 2 – направляющая штанга; 3 – молот; 4 – рычаг извлекающего устройства; 5 –кабель, соединяющий контакты наконечника с измерительным прибором; 6 – измерительный прибор; 7 – опорная плита; 8 – инвентарный наконечник; 9 – самозахватывающий механизм; 10 – штанги; 11 – упор для молота

Весьма перспективная область применения ЭДЗ – изучение насыпных толщ, отвалов и свалок грунтов. Важными преимуществами в этом случае являются большие массивы получаемых частных значений условного динамического сопротивления грунта (рд) для их статистической обработки по специальной методике и возможность получения хотя бы приблизительной информации о прочностных и деформационных свойствах не только более сохранных «блоков» и «кус- ков», но и слабых участков между ними. Помимо этого, результаты ЭДЗ позволяют количественно оценить неоднородность массива и использовать полученные данные в вероятностных расчетах (Колошеин, Кропоткин, 2024).

Оценка устойчивости склонов – это комплексный процесс, включающий в себя создание модели, выбор и применение методов расчета, анализ полученных данных, а также в некоторых случаях многократную корректировку исходной модели. Качество результатов напрямую зависит от точности данных о свойствах грунтов, использованных в модели. Однако традиционный детерминированный подход предполагает неизменность свойств грунтов во времени и пространстве, что не позволяет оценить вероятность развития оползневого процесса. В результате полученные данные о степени опасности оползневого процесса могут быть неполными и не отражать реальной динамики склона или откоса. Другой подход к анализу устойчивости склонов и откосов – стохастический (вероятностный).

В вероятностных методах расчета свойства грунтов задаются с помощью определенных функций, учитывающих статистические характеристики свойств грунта. Данный подход позволяет оценить не только средний коэффициент устойчивости, но также и вероятность развития оползневого процесса.

Материалы и методы

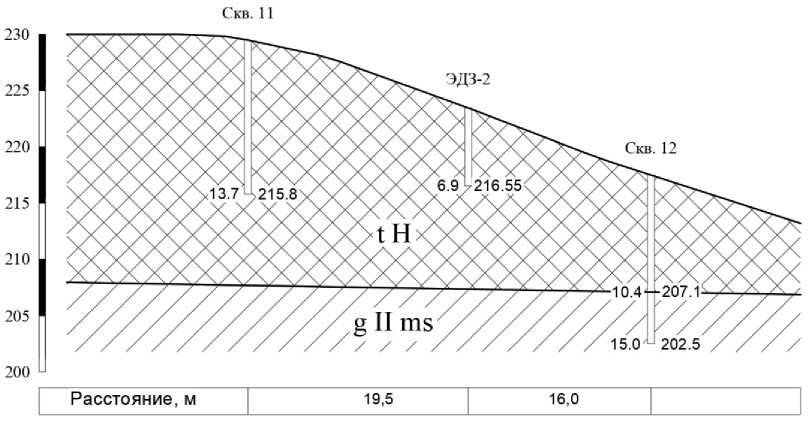

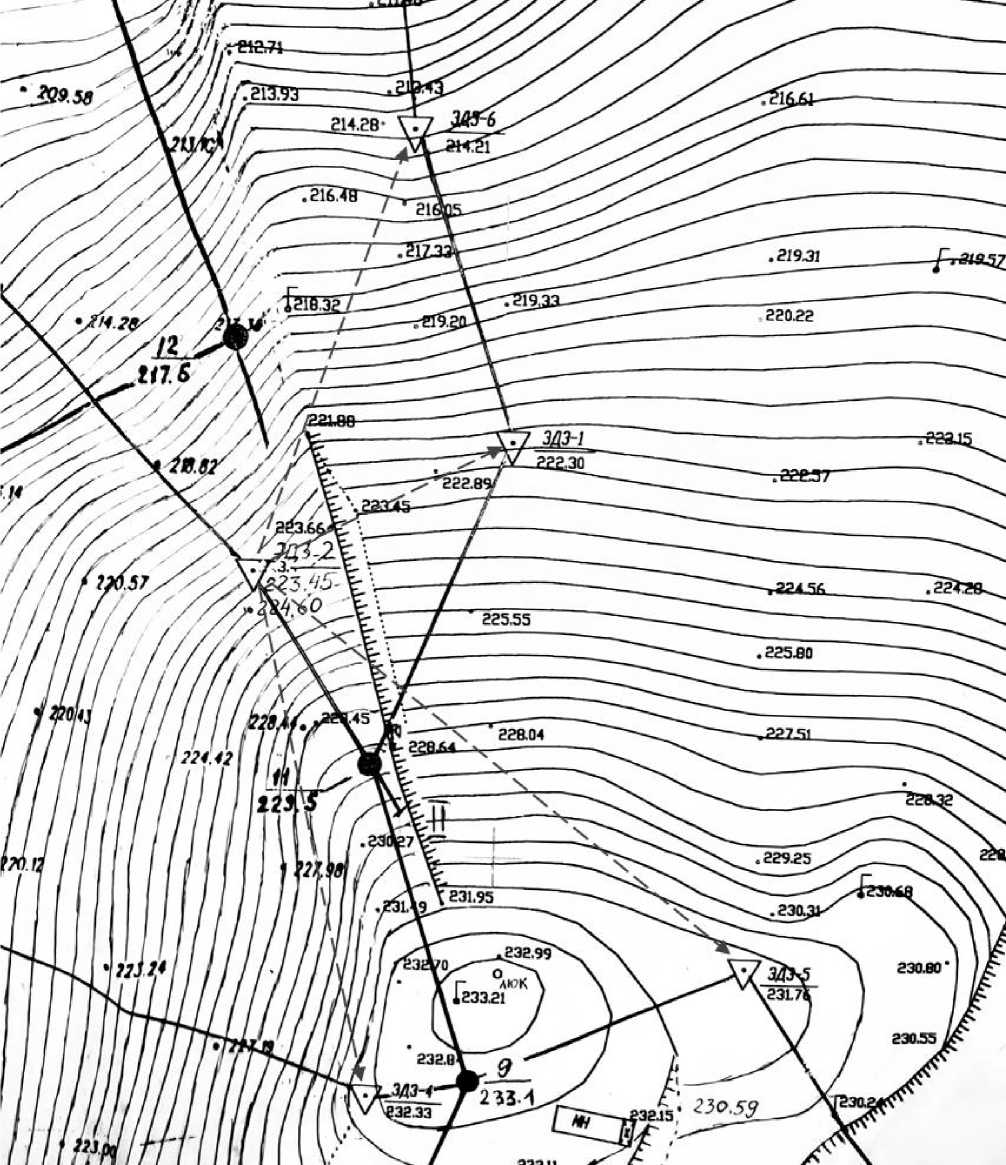

Объект исследования – склон массива строительных отвалов (рис. 2), расположенный по адресу: г. Москва, Севастопольский пр., напротив вл. 66. Согласно информации из открытых источников, массив отсыпан для сооружения горнолыжного склона в 1983– 1985 гг. из строительного мусора и грунта, изъятого из котлованов близлежащего строящегося жилого района и туннелей метро. Абсолютные отметки исследуемой территории изменяются от 230 до 210 м. Для анализа были использованы: колонки инженерногеологических скважин, результаты электро-контактного динамическое зондирование (ЭДЗ) и результаты лабораторных исследований грунтов непосредственно на объекте (Техническое заключение об …, 2004).

В геологическом строение участка принимают участи насыпные и моренные отложения (рис. 3).

Техногенные грунты ( t H ) распространены на объекте повсеместно, представлены переотложенными грунтами – преимущественно суглинками от полутвердой до текучепластичной консистенции (с преобладанием тугопластичных) с включением строительного мусора до 10–40 %.

Рис. 2. Современное состояние массива

Ниже залегают моренные отложения московского оледенения ( g II ms ), представленные суглинками полутвердой консистенции.

Свойства грунтов моренного генезиса принимались согласно лабораторным исследованиям (Техническое заключение об …, 2004). Анализ свойств грунтов насыпи проводился по данным полевых и лабораторных исследований. Непосредственно на расчетном профиле пройдены 2 скважины и точка электроконтактного динамического зондирования ЭДЗ-2. Данные зондирования до глубины 1,0 м не обрабатывались. На глубинах до 0,5 м получение каких-либо механических характеристик грунта методом ЭДЗ полностью исключено из-за сложно прогнозируемого нарушения структуры массива сравнительно крупным зондом (диаметром около 36 мм) в условиях крайне малого «бытового» (природного) обжатия. В интервале 0,5–1,0 м определение этих характеристик, видимо, возможно в определенных случаях, но лишь для достаточно однородных грунтов, к которым не относится данный насыпной массив. Также в этом случае необходимо установление корреляционных зависимостей с показателями, полученными на данной площадке другими методами (лабораторные определения, сдвиги в шурфах, прессиомет-рические и штамповые испытания). Помимо этого, при интерпретации данных зондирования не учитывались аномально большие (для данного участка зондирования) значения динамического сопротивления, связанные с крупнообломочными включениями строительного мусора.

Обработка результатов электроконтактно-го динамического зондирования выполнена в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ 19912-2012) и соответствующими методическими рекомендациями (Руководство по …, 1983; Пригода, 1980; Пригода, 1975; Дружинин, Пригода, 1972). Использовались также зависимости, установленные в том числе в ходе экспериментальных работ ПНИИИС (Изменение

Рис. 3. Геологическое строение исследуемого участка

свойств грунтов…, 1981), которые позволили ввести в методику обработки дополнительные корректирующие коэффициенты, учитывающие упругую деформацию колонны штанг и характер взаимодействия зонда с грунтом.

Полученные значения динамического сопротивления послойно усреднялись, и с использованием данных лабораторных исследований физических свойств задавались соответствующие физико-механические характеристики грунтов насыпи.

Рандомизированный метод конечных элементов

Вероятностный расчёт устойчивости склонов в программе Optum 2G основан на применении методов статистического анализа и теории вероятности. Это позволяет учесть неопределённость исходных данных и повысить надежность конечной оценки.

Рандомизированный метод конечных элементов (RFEM), использованный при вероятностном анализе устойчивости склонов, сочетает в себе двумерную теорию случайных полей и метод конечных элементов.

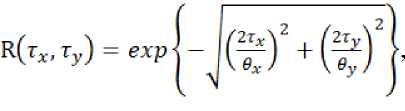

Теория случайных полей позволяет смоделировать пространственную изменчивость свойств грунта. (Vanmarcke, 1983). Согласно этой теории, свойства грунта в любой области выделенного геологического тела представляют собой случайную переменную, которая описывается вероятностной функцией распределения и взаимосвязана со значениями свойств грунта в соседних областях (El-Ramly et al., 2002). При этом характеристики грунта приурочены к узлам сетки модели, которые коррелируют между собой с использованием вертикального и горизонтального корреляционных расстояний и коэффициентов вариации параметром, и определяются функцией коэффициента корреляции Маркова:

где R(τx, τy) – коэффициент автокорреляции; τx и τy – абсолютные расстояния между двумя точками в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно; θx и θy – корреляционные расстояния в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно (Javankhoshdel et al., 2018).

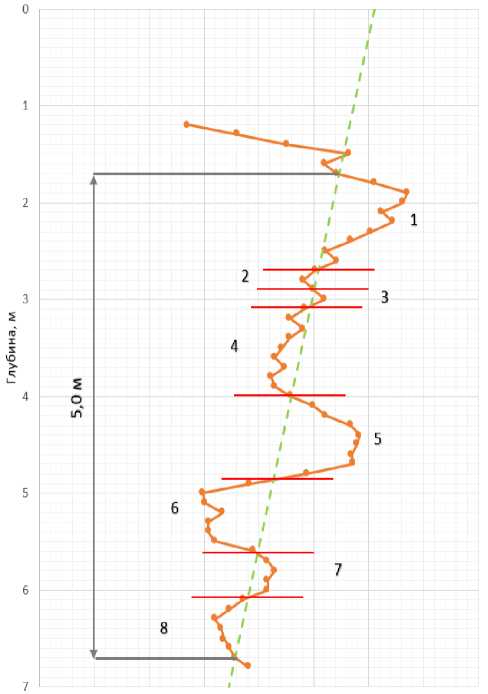

Вертикальное корреляционное расстояние ( CL y ) рассчитывалось экспедетивным методом Ванмарке, который предполагает усреднение расстояний между последовательными пересечениями линии тренда (Asadollahi et al., 2023). С 80 % вероятностью длину пространственной корреляции можно оценить по формуле:

CLV = 0,8—, s n где h – длина i-го участка пересечения линии тренда, м; n – количество этих участков пересечения линии тренда.

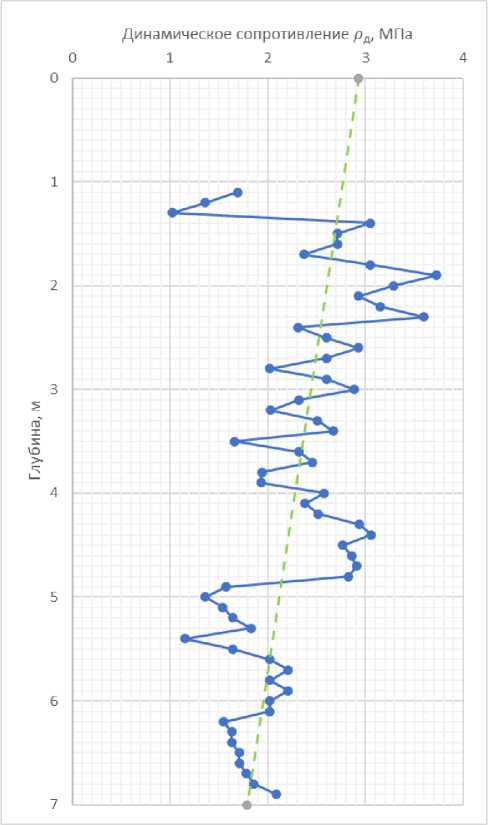

Как правило, сопротивление у ненарушенных природных грунтов зондированию с глубиной возрастает, однако в точке ЭДЗ-2 наблюдается иная картина (рис. 4).

Рис. 4. График динамического зондирования ЭДЗ-2

Линия тренда показывает уменьшение значений рд с глубиной, что связано с техногенной природой массива – приповерхностная часть массива, вероятно, уплотнялась на завершающих стадиях формирования склона, помимо этого, зондирование техногенных грунтов не осуществлено на всю мощность отложений, что исключило возможную зону потенциально повышенных значений из выборки. При этом центральная часть графика, значения которой близки к среднему значению по всей выборке, обеспечивает множество пересечений с линией тренда, что приведет к неоправданному занижению значения вертикального корреляционного расстояния. Для решения этой задачи была проведена обработка данных динамического зондирования методом скользящего среднего (рис. 5). В центральной (по высоте) части выделился ряд сравнительно однородных интервалов, что позволило выполнить

Динамическое сопротивление (усредненное) рр*, МПа

О 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Рис. 5. График динамического зондирования ЭДЗ-2 (усредненного методом скользящего среднего)

обработку графика и определить вертикальное корреляционное расстояние, которое составило 0,50 м.

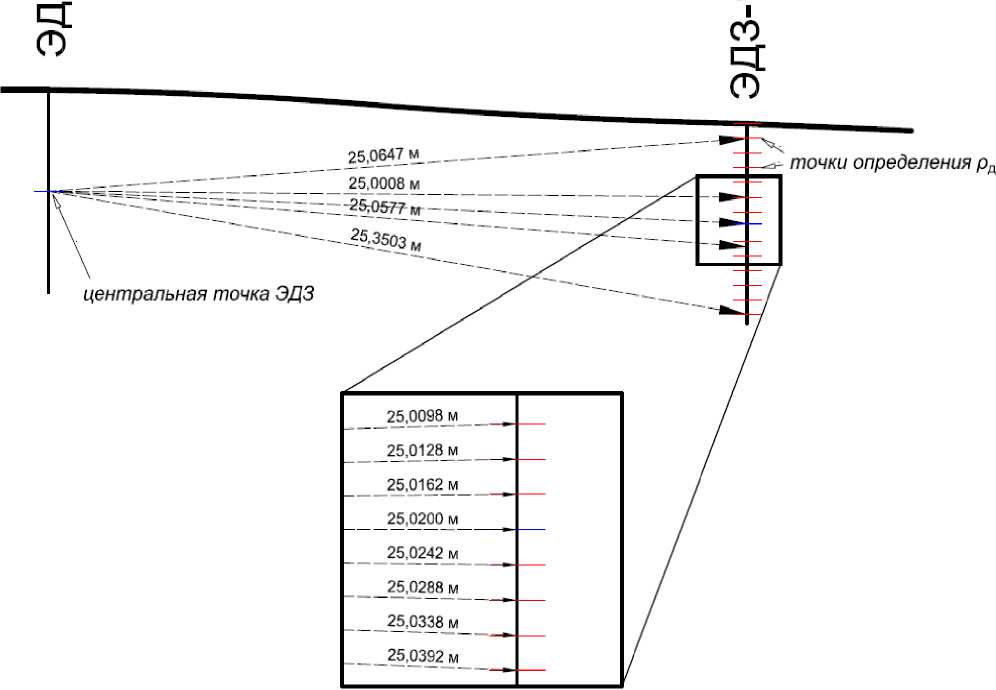

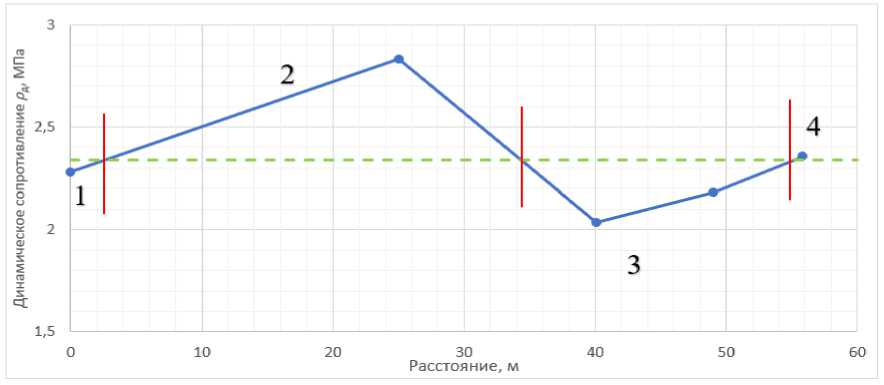

Горизонтальное корреляционное расстояние ( CLx ) определяется аналогичным образом. От точки в пространстве измеряется расстояние до точек (рис. 6), в которых были получены параметры грунтов (данные динамического сопротивления), и относительно горизонтальной линии вычисляется количество интервалов пересечения.

Ввиду того, что определение динамического сопротивления осуществляется через 0,1 м по глубине, линейное расстояние в пространстве от нулевой точки изменяется на очень малую величину (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) в каждой точке зондирования (рис. 7), целесообразнее в данном случае брать среднее значение рд в каждой точке ЭДЗ (исключая приповерхностные значения и «отскоки»). Расстояния между точками зондирования и средние значения рд приведены в табл. 1. На рис. 8 изображен график распределения среднего динамического сопротивления относительно расстояния, пунктирная линия проведена согласно среднему значению динамического сопротивления по 5 точкам. Согласно данным анализа, горизонтальное корреляционное расстояние составило 11,16 м.

Таблица 1. Данные для определения CL x

|

Точка |

ЭДЗ-2 |

ЭДЗ-1 |

ЭДЗ-6 |

ЭДЗ-4 |

ЭДЗ-5 |

|

Расстояние, м |

0 |

25,02 |

40,09 |

49,05 |

55,8 |

|

Р д , МПа |

2,28 |

2,83 |

2,04 |

2,18 |

2,35 |

Коэффициент вариации определялся по всему массиву данных динамического сопротивления по исследуемому профилю. Значение коэффициента вариации – 0,268. С учетом различия влияния изменений значения динамического сопротивления на показатели угла внутреннего трения и сцепления, с помощью обратной зависимости, согласно п. 6.4–6.6 (ГОСТ 20522-2012), определено, что коэффициент вариации составил 0,297 и 0,133 для сцепления и угла внутреннего трения соответственно. Данные, применяемые в расчетной модели, приведены в сводной табл. 2.

Рис. 6. Фрагмент плана (стрелками показаны векторы, использованные для вычисления корреляционного расстояния)

Коэффициент вариации вычислялся по всему массиву данных динамического сопротивления по исследуемому профилю. Значение коэффициента вариации – 0,268. С учетом различия влияния изменений значения динамического сопротивления на показатели угла внутреннего трения и сцепления, с помощью обратной зависимости, согласно п. 6.4–6.6 (ГОСТ 20522-2012), определено, что коэффициент вариации составил 0,297 и 0,133 для сцепления и угла внутреннего трения соответственно. Данные, применяемые в расчетной модели, приведены в сводной табл. 2.

Таблица 2. Полученные и использованные в дальнейших расчетах характеристики грунтов

|

Параметр |

Значение |

|

|

t H |

g II ms |

|

|

E , МПа |

13 |

21 |

|

γ , кН/м³ |

18,8 |

21,4 |

|

с , кПа |

22 |

25 |

|

φ , град. |

13 |

19 |

|

CL x , м |

11,16 |

- |

|

CL y , м |

0,50 |

- |

|

COV(c) , % |

29,7 |

- |

|

СOV(φ) , % |

13,3 |

- |

CXI I co

Рис. 7. Линейное расстояние между центральной точкой ЭДЗ-2 и рядом значений Р д ЭДЗ-1 с шагом 0,1 м

Результаты

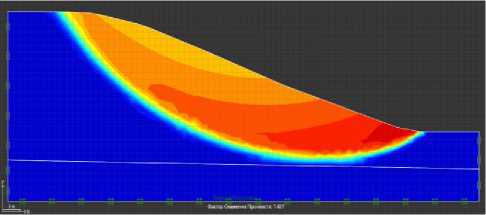

Проведенный детерминированный анализ устойчивости исследуемого массива по данному профилю показал коэффициент устойчивости (K уст ) 1,43. Потенциальная поверхность скольжения (рис. 9) проходит в насыпных грунтах над кровлей моренных отложений. Массив является устойчивым с достаточным коэффициентом запаса.

При вероятностном расчете устойчивости откоса потенциальная поверхность смещения претерпела небольшие изменения – поверхность в основании имеет более вытянутую и выположенную форму (рис. 10).

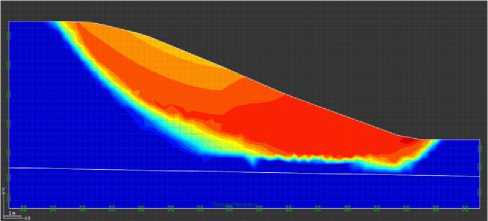

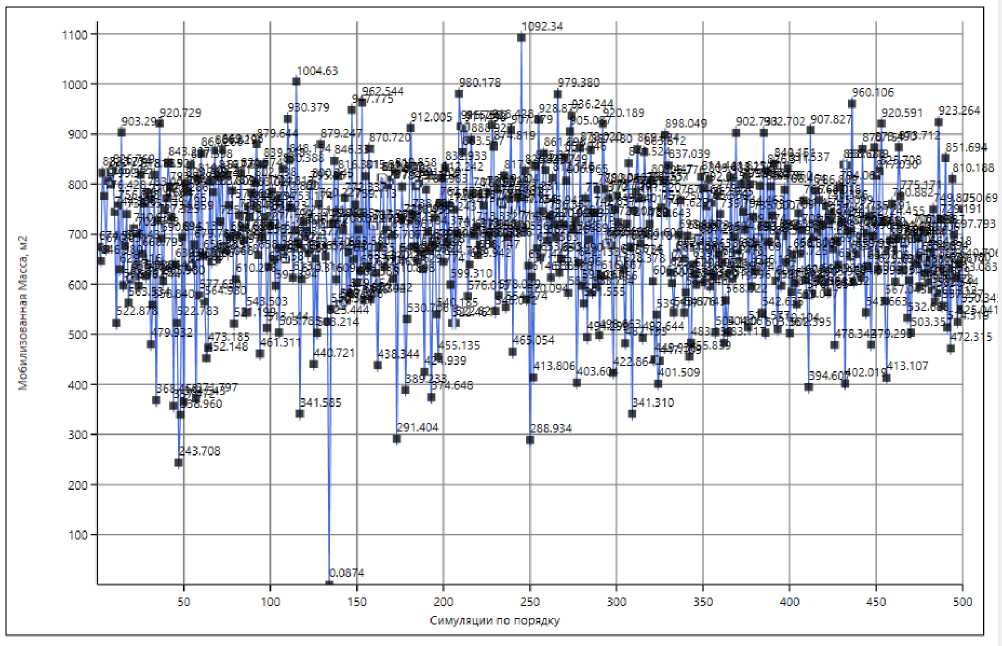

При вероятностном расчете было проведено 500 симуляций вариативного распределения физико-механических свойств насыпного массива. Полученный коэффициент устойчивости изменялся от 1,10 до 1,50 (рис. 11), при этом не учитывалось наименьшее

Рис. 8. Изменение среднего динамического сопротивления по расстоянию от исходной точки

значение 0,26, полученное лишь в одной из 500 симуляций, в связи с тем, что, как видно из графика размера оползневого тела (рис. 12), в этом расчете оползневое тело имеет на несколько порядков меньший объем (0,0874 против 247,708–1092,340 м3/м), что позволяет заключить, что данный Куст соответствует потенциальному оползневому телу линейным размером менее 0,5 м, т.е. результат его фиктивный.

Рис. 9. Поверхность скольжения при детерминированном анализе устойчивости (цветом показаны общие перемещения)

Рис. 10. Наиболее вероятная поверхность смещения, полученная при вероятностном анализе устойчивости (цветом показаны общие перемещения)

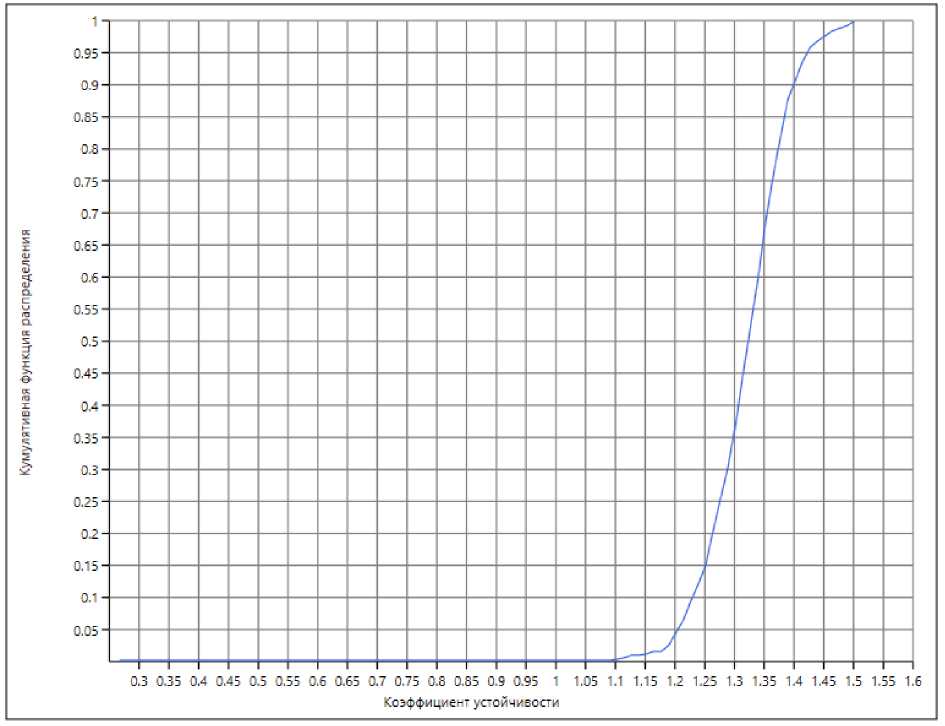

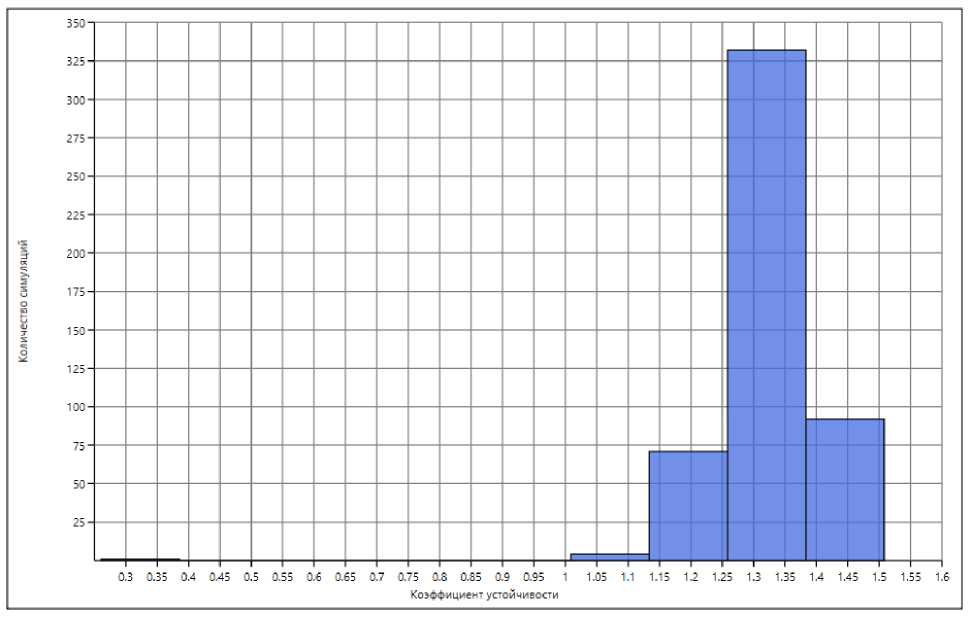

График кумулятивной функции распределения коэффициента устойчивости приведен на рис. 13. Средний коэффициент устойчивости по 499 учитываемым симуляциям составил 1,33. Гистограмма распределения изображена на рис. 14. Можно оценить вероятность разрушения массива, однако в данном случае, как видно по графику, вероятность этого отсутствует, К уст во всех случаях выше 1,1.

Полученные коэффициенты устойчивости детерминированного и среднего из стохастических расчетов различаются на ≈7 %. Это, по мнению автора, связано с большой изменчивостью исследуемых грунтов. При высоких коэффициентах вариации образуется множество областей с пониженными (так и с повышенными) характеристиками относительно среднего значения.

Заключение

Результаты показали, что исследуемый техногенный массив устойчив, поэтому риск развития оползневого процесса отсутствует, однако это раскрывает принципиальную возможность учета пространственной изменчивости свойств насыпных грунтов при оценке устойчивости откосов рандомизированным методом конечных элементов. Стоит принять во внимание, что исследуемый массив был сформирован около 40 лет назад. Этого времени было бы достаточно для активизации оползневого процесса. Вторичная активизация оползневого процесса возможна в результате изменения геометрических параметров массива (увеличение крутизны

Рис. 11. Значение коэффициента устойчивости в каждой из симуляций

Рис. 12. Объем потенциального оползневого тела (м3/м) в каждой из симуляций

Рис. 13. Кумулятивная функция распределения коэффициента устойчивости

Рис. 14. Гистограмма распределения коэффициента устойчивости склона), ради чего и были проведены инженерно-геологические исследования (Техническое заключение об …, 2004).

Вероятностный анализ позволяет на основе фактических данных зондирования математически оценить изменчивость неоднородных грунтов насыпи, что особенно важно при изучении техногенных массивов, где отсутствуют явные закономерности в физикомеханических характеристиках, в отличии от естественных массивов. Динамическое зондирование, особенно ЭДЗ, позволяет исследовать свойства грунтов не только на бровке и у подножья, но и на самом склоне, что является более простым и экономичным методом по сравнению с бурением скважин. Помимо этого, результаты зондирования дают большую выборку значений условного динамического сопротивления, которая способствует оценке не только прочностных свойств грунтов, но и пространственной изменчивости массива.

На основе корреляционных расстояний и коэффициентов вариации данный метод расчета устойчивости позволяет оценить, помимо среднего значения К уст , также уровень надежности моделируемой системы, уровень неопределенности, а также выполнять качественный и количественный анализ рисков развития оползневого процесса.

Список литературы Анализ пространственной изменчивости свойств грунтов при расчете устойчивости откосов насыпных массивов

- ГОСТ 19912-2012. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием. М., 2013.

- ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. М., 2013.

- Дружинин М.К., Пригода В.Я. Наставления по инженерным изысканиям для проектирования вторых путей. М.: ЦНИИС, 1972.

- Изменение свойств грунтов под влиянием природных и антропогенных воздействий. М.: Стройиздат, 1981. С. 89–93.

- Колошеин В.Б., Кропоткин М.П. Учет пространственной изменчивости свойств грунтов при анализе устойчивости откосов насыпных массивов. Потаповские чтения – 2024. М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. С. 82–86.

- Пригода В.Я. Методические рекомендации по производству электродинамического зондирования при инженерно-геологических изысканиях. М.: ЦНИИС, 1980.

- Пригода В.Я., Коншин Г.Г. Методические рекомендации по геофизическому обследованию насыпей железных дорог. М.: ЦНИИС, 1975.

- Руководство по электроконтактному динамическому зондированию грунтов. Главтранспро-ект МПС СССР. М., 1983.

- Техническое заключение об инженерно-геологическом доизучении и оценке устойчивости проектируемого горнолыжного склона (комплекса) методами компьютерного моделирования по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Севастопольский пр., напротив вл. 66, ООО НПП «СИН-ГЕОС». М., 2004. С. 55.

- Asadollahi S.M., Fakher A., Javankhoshdel S. A Case Study of the Measurement of the Spatial Corre-lation Length of Soil Parameters Using SPT and CPT Field Tests Data. Proceedings of the Rocscience International Conference 2023. P. 666–678.

- El-Ramly H., Morgenstern N., Cruden D. Proba-bilistic slope stability analysis for practice. Can. Ge-ot. J. 2002. No. 39 (3). P. 665–683.

- Javankhoshdel S., Cami B., Bathurst R., Corkum B. Probabilistic analysis of layered slopes with linearly increasing cohesive strength and 2D spatial variability of soil strength parameters using non-circular RLEM approach // Proceedings of the International foundation Congress and equipment Expo 2018 “Advances in Geomaterial Modeling and Site Characterization. Orlando, FL, USA, 2018. P. 113–142.

- Vanmarcke E. Random Fields: Analysis and Syn-thesis, MIT Press, Cambridge, MA. 1983. P. 393.