Анализ риска заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в районах с разными климатогеографическими условиями

Автор: Токаревич Николай Константинович, Тронин Андрей Аркадьевич, Бузинов Роман Вячеславович, Соколова Ольга Витальевна, Унгуряну Татьяна Николаевна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии

Статья в выпуске: 4 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

Иксодовые клещи являются резервуаром и переносчиком вируса клещевого энцефалита - возбудителя инфекции, имеющей важное медицинское и социальное значение. Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) широко распространен на территории Архангельской области (АО), относящейся к приарктическому региону России, в котором происходят существенные климатические изменения. В рамках исследования изучено пространственно-временное распределение числа пострадавших от нападения клещей, показатель «покусанности» клещами (ППК), число заболевших и заболеваемость КВЭ по районам и городам Архангельской области, рассчитан относительный риск заболеваемости КВЭ среди лиц, пострадавших от укусов иксодовых клещей в АО в период с 1980 по 2019 г. В результате анализа динамики показателей «покусанности» клещами и заболеваемости КВЭ жителей Архангельской области были получены следующие результаты. ППК в Архангельской области показывает медленный рост в период 1980-1990 гг., затем наблюдается экспоненциальный рост, приходящийся на период 1990-2010 гг., в период 2010-2019 гг. фиксируется фаза стабилизации. Характер динамики заболеваемости КВЭ полностью соответствовал изменению ППК до 2014 г., после которого последовало существенное падение заболеваемости. Пространственная характеристика уровня «покусанности» и заболеваемости КВЭ показала, что средний уровень «покусанности» в районах северной зоны за 1980-2019 гг. составил 25,1 на 100 тысяч населения и был статистически значимо ниже по сравнению с районами центральной и южной зон (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Иксодовые клещи, клещевой вирусный энцефалит, относительный риск, архангельская область

Короткий адрес: https://sciup.org/142231440

IDR: 142231440 | УДК: 616.988.25 | DOI: 10.21668/health.risk/2021.4.14

Текст научной статьи Анализ риска заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в районах с разными климатогеографическими условиями

Иксодовые клещи имеют важное медицинское значение. Эти кровососущие членистоногие являются не только переносчиками возбудителей многих инфекций, например, вируса клещевого энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, но и резервуарами ряда патогенов [1, 2]1. Следует считать, что каждое присасывание иксодовых клещей к человеку является потенциально опасным для его здоровья; оно должно рассматриваться как потенциальное заражение микст-инфекциями2. Между тем количество случаев нападения клещей на людей в Российской Федерации (РФ) постоянно растет. В 2018 г. оно увеличилось, по сравнению со средними показателями 2013–2017 гг. на 12,6 %, и достигло 502 794 [3]. Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является наиболее социально значимой проблемой для РФ среди инфекций, передающихся иксодовыми клещами. В 2018 г. в РФ зарегистрировано 1508 случаев этой болезни, в том числе у детей в возрасте до 14 лет – 153. КВЭ был зарегистрирован в 46 субъектах РФ, показатель заболеваемости составил 1,3 на 100 тысяч жителей; в 98 % случаев заболевание развилось после нападения клещей. Летальным исходом закончились 22 случая КВЭ; показатель летальности – 0,7 [3].

Ранее мы констатировали, что показатели заболеваемости КВЭ в Архангельской области (АО) и в РФ в целом имеют противоположные тенденции. В АО регистрировался значительный рост заболеваемости, который мы во многом связывали с расширением территорий, на которых стали выявляться случаи КВЭ; напротив, в РФ с конца 90-х гг. прошлого века отмечается выраженное его снижение1.

Цель настоящей работы – выявление современных тенденций изменения ареалов обитания I. Persulcatus , динамики показателей заболеваемости КВЭ, а также описание относительного риска заболеваемости КВЭ среди лиц, пострадавших от укусов иксодовых клещей в АО.

Материалы и методы. В работе использованы формы федерального статистического наблюдения № 1, № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», результаты оперативного сезонного мониторинга КВЭ, предоставленные Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.

Проанализированы данные о количестве жителей разных районов области, пострадавших от напа- дения клещей, за 1980–2020 гг. Каждый случай подтвержден официальным документом, в котором указаны дата и место события (учетная форма № 058/у – экстренное извещение об инфекционном, паразитарном заболевании, пищевом отравлении, необычной реакции на прививку, поствакцинальном осложнении). При анализе данных использовали показатель «покусанности» клещами (ППК), то есть количество жителей, пострадавших от нападения клещей в течение года, на 100 тысяч населения, проживающего на данной административной территории.

Рассчитаны показатели заболеваемости КВЭ (количество случаев КВЭ в год на 100 тысяч населения) в АО за 1980–2020 гг. Диагноз КВЭ ставился на основании клинико-эпидемиологических данных (от 84,1 % случаев в 2008 г. до 100 % случаев в 2020 г.) и, как правило, был подтвержден серологическими методами диагностики.

Для сравнения ППК и заболеваемости КВЭ в разные годы весь период наблюдения был разбит на равные временные отрезки по 10 лет (декады): I – с 1980 по 1989 г., II – с 1990 по 1999 г., III – с 2000 по 2009 г., IV – c 2010 по 2019 г. Официальные статистические данные о численности населения Архангельской области взяты с сайта Росстата3.

Для выявления различий в уровнях «покусан-ности» и заболеваемости КВЭ между районами южной, центральной и северной зон использовался однофакторный дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони. Для сравнения уровней заболеваемости КВЭ по декадам между зонами рассчитан относительный риск (ОР) и 95%-ные доверительные интервалы (95 % ДИ). Критический уровень статистической значимости ( р ) принимался равным 0,05. Статистический анализ данных выполнен с помощью программного обеспечения SPSS 28.

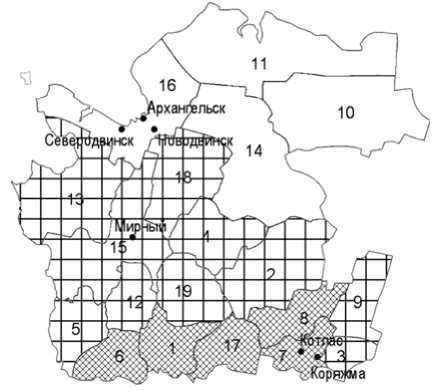

Географические данные. Архангельская область находится на севере Европейской части Российской Федерации в приарктической зоне. Она имеет в своём составе 19 районов и шесть городов общей площадью 330,1 тыс. км2 (не считая Ненецкого автономного округа и полярных островов). Для большей наглядности изменений территориального распространения пострадавших жителей АО от присасывания клещей и регистрации КВЭ мы разделили территорию области на три условные зоны: северную, центральную и южную (рис. 1), существенно различающиеся по эколого-эпидемиологической ситуации в отношении этой инфекции. Общая площадь лесов Архангельской области не претерпела

Рис. 1. Районы Архангельской области: 1 – Вельский,

2 – Верхнетоемский, 3 – Вилегодский, 4 – Виноградовский,

5 – Каргопольский, 6 – Коношский, 7 – Котласский,

8 – Красноборский, 9 – Ленский, 10 – Лешуконский,

11 – Мезенский, 12 – Няндомский, 13 – Онежский,

14 – Пинежский, 15 – Плесецкий, 16 – Приморский,

17 – Устьянский, 18 – Холмогорский, 19 – Шенкурский существенных изменений за анализируемый период и составляла в 2019 г. 23 млн гектаров4.

На территории АО абсолютно доминирует Ixodes persulсatus (более 99 %), который является основным источником заражения людей вирусом клещевого энцефалита [4].

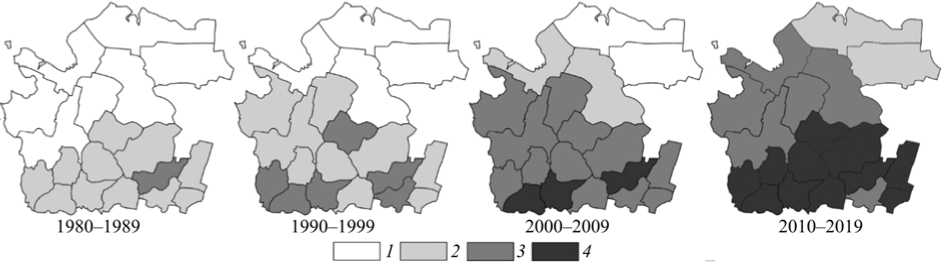

Результаты и их обсуждение. Территориально-временное распределение жителей области, пострадавших от клещей. Всего за анализируемый период зарегистрировано 122 470 пострадавших от клещей жителей АО. Количество случаев присасывания клещей постоянно увеличивалось. Так, в 1980–1989 гг. оно составляло 2840, в 1990–1999 гг. – 15 030, в 2000–2009 гг. – 39 820, в 2010–2019 гг. – 64 780. Средние за декаду значения ППК – ППК10 за период с 2010 по 2019 г., по сравнению с 1980–1989 гг., выросли в 22,8 раза. В целом за 40-летний период уровни «покусанности» между районами южной и центральной зон (540,9 и 356,5 на 100 тысяч населения соответственно) не имели статистически значимых различий ( р = 0,159). Средний уровень «покусанности» в районах северной зоны за 1980– 2019 гг. составил 25,1 на 100 тысяч населения и был статистически значимо ниже по сравнению с данными, относящимися к районам центральной и южной зон ( р < 0,001).

В 1980–1989 гг. пострадавшие от нападения клещей жители проживали, как правило, в южной зоне АО. Наиболее часто присасыванию клещей подвергались жители Вельского и Котласского районов, находящихся в южной зоне, Красноборского и Няндомского районов, находящихся в центральной зоне. В остальных административных территориях центрального района регистрировались лишь единичные случаи нападения клещей. В северной зоне в этот период присасывания клещей не отмечалось. Динамика количества пострадавших от клещей жителей АО и их территориальное распределение представлены в табл. 1 и на рис. 2.

За анализируемый период на большинстве территорий АО наблюдался их выраженный рост. В IV декаду наблюдений жители почти всей области, включая северные районы, подвергались нападению этих кровососущих членистоногих. Лишь в двух районах: Лешуконском и Мезенском регистрировались единичные обращения жителей за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. На остальных северных территориях количество пострадавших увеличилось более заметно. Например, в Пинежском районе до 1999 г. случаев нападения клещей не было зарегистрировано, в 2000–2009 гг. ППК10 равнялось 6, а в 2010–2019 гг. – уже 25. Сравнительно высокие показатели ППК10 в северных городах – Архангельске и Северодвинске, вероятно, в значительной степени обусловлены широкой миграцией жителей этих городов в другие районы АО и даже за пределы области. Однако и среди жителей Приморского района, в пределах которого расположены эти города, регистрируется заметный рост ППК10.

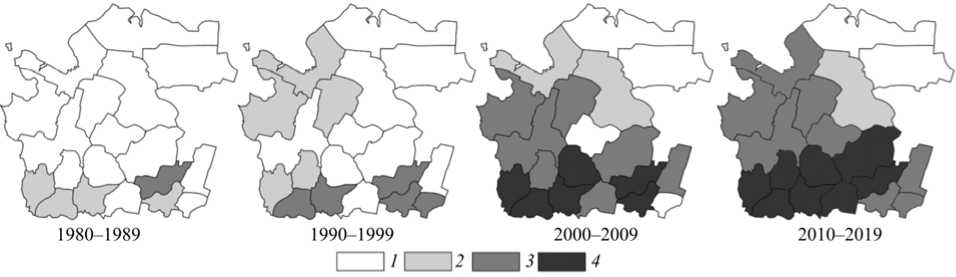

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом. За анализируемый 40-летний период в АО было зарегистрировано 1582 случая заболевания КВЭ. За всю первую декаду эта инфекция была диагностирована лишь у 14 больных. Значительный подъем заболеваемости наблюдался с 1990 по 2013 г. Максимальные показатели заболеваемости были зарегистрированы в 2009 и в 2013 гг. и составили 9,9 и 8,7 больных на 100 тысяч жителей соответственно. Затем количество больных стало существенно снижаться. И в 2020 г. этот показатель равнялся 24 или 2,2 на 100 тысяч жителей. Напротив, количество пострадавших от клещей в этот период продолжало увеличиваться (рис. 3).

Пространственная характеристика уровней заболеваемости КВЭ показала, что в районах южной зоны среднемноголетняя частота заболеваемости была наибольшей (7,9 на 100 тысяч населения) по сравнению с районами центральной (3,0 на 100 тысяч населения; р < 0,001) и северной (0,7 на 100 тысяч населения; р < 0,001) зон.

Таблица 1

Распределение жителей АО, пострадавших от клещей, по декадам и административным территориям за 1980–2019 гг. (ППК10)

|

Территория |

Зона |

Декада |

|||

|

I (1980–1989) |

II (1990–1999) |

III (2000–2009) |

IV (2010–2019) |

||

|

Вельский район |

Южная |

46 |

244 |

653 |

942 |

|

Верхнетоемский район |

Южная |

16 |

7 |

159 |

234 |

|

Вилегодский район |

Южная |

2 |

6 |

60 |

168 |

|

Виноградовский район |

Центральная |

3 |

40 |

162 |

285 |

|

Каргопольский район |

Центральная |

22 |

59 |

135 |

304 |

|

Коношский район |

Южная |

17 |

76 |

304 |

417 |

|

Котласский район |

Южная |

41 |

327 |

296 |

296 |

|

Красноборский район |

Центральная |

45 |

163 |

264 |

338 |

|

Ленский район |

Центральная |

2 |

6 |

64 |

125 |

|

Лешуконский район |

Северная |

0 |

0 |

1 |

3 |

|

Мезенский район |

Северная |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Няндомский район |

Центральная |

16 |

38 |

218 |

414 |

|

Онежский район |

Центральная |

3 |

12 |

99 |

242 |

|

Пинежский район |

Северная |

0 |

0 |

6 |

25 |

|

Плесецкий район |

Центральная |

4 |

20 |

139 |

274 |

|

Приморский район |

Северная |

0 |

0 |

3 |

13 |

|

Устьянский район |

Южная |

7 |

14 |

263 |

488 |

|

Холмогорский район |

Центральная |

1 |

10 |

78 |

171 |

|

Шенкурский район |

Центральная |

5 |

11 |

174 |

316 |

|

г. Архангельск |

Северная |

0 |

11 |

83 |

271 |

|

г. Котлас |

Южная |

41 |

276 |

464 |

539 |

|

г. Новодвинск |

Северная |

0 |

0 |

12 |

32 |

|

г. Северодвинск |

Северная |

0 |

8 |

58 |

204 |

|

г. Мирный |

Центральная |

1 |

8 |

10 |

51 |

|

г. Коряжма |

Южная |

12 |

125 |

280 |

331 |

|

Архангельская область |

284 |

1503 |

3982 |

6478 |

|

Рис. 2. Территориальное распределение жителей АО, пострадавших от клещей в период 1980–2019 гг., на 100 тысяч жителей: 1) < 10; 2) 10–100; 3) 100–1000; 4) > 1000

Рис. 3. Динамика показателей заболеваемости КВЭ и «покусанности» в Архангельской области (ППК)

Среднее количество больных КВЭ в 2000–2009 гг. выросло по сравнению с 1980–1989 гг. почти в 50 раз (табл. 2).

При этом, если в первой декаде наблюдения КВЭ регистрировался лишь на семи административных территориях АО (в Вельском, Каргопольском, Коношском, Котласском районах, расположенных в южной зоне области, Красноборском районе – в центральной зоне, и городах Архангельске и Северодвинске – в северной зоне), то в четвертой декаде эта инфекция выявлялась по всей территории области, за исключением двух северных районов – Лешу-конского и Мезенского (рис. 4).

В первой декаде различия в уровнях заболеваемости КВЭ между зонами Архангельской области не установлены. Во второй декаде относительный

Таблица 2

Распределение больных КВЭ по административным территориям и декадам (среднее количество)

|

Территория |

Зона |

Декада |

|||

|

I (1980–1989) |

II (1990–1999) |

III (2000–2009) |

IV (2010–2019) |

||

|

Вельский район |

Южная |

0,10 |

2,40 |

20,50 |

13,50 |

|

Верхнетоемский район |

Южная |

0,00 |

0,00 |

1,90 |

3,40 |

|

Вилегодский район |

Южная |

0,00 |

0,40 |

0,00 |

0,20 |

|

Виноградовский район |

Центральная |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1,30 |

|

Каргопольский район |

Центральная |

0,20 |

0,10 |

2,89 |

2,10 |

|

Коношский район |

Южная |

0,10 |

1,10 |

7,11 |

5,50 |

|

Котласский район |

Южная |

0,30 |

4,50 |

4,80 |

2,00 |

|

Красноборский район |

Центральная |

0,40 |

1,40 |

3,10 |

2,50 |

|

Ленский район |

Центральная |

0,00 |

0,00 |

0,70 |

0,60 |

|

Лешуконский район |

Северная |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Мезенский район |

Северная |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Няндомский район |

Центральная |

0,00 |

0,30 |

1,80 |

4,10 |

|

Онежский район |

Центральная |

0,00 |

0,30 |

0,70 |

0,50 |

|

Пинежский район |

Северная |

0,00 |

0,00 |

0,10 |

0,10 |

|

Плесецкий район |

Центральная |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

0,90 |

|

Приморский район |

Северная |

0,00 |

0,00 |

0,20 |

0,10 |

|

Устьянский район |

Южная |

0,00 |

0,00 |

2,40 |

3,30 |

|

Холмогорский район |

Центральная |

0,00 |

0,20 |

0,30 |

0,30 |

|

Шенкурский район |

Центральная |

0,00 |

0,00 |

4,80 |

6,50 |

|

г. Архангельск |

Северная |

0,10 |

1,00 |

3,80 |

6,60 |

|

г. Котлас |

Южная |

0,00 |

4,10 |

7,50 |

4,40 |

|

г. Новодвинск |

Северная |

0,00 |

0,00 |

0,50 |

0,30 |

|

г. Северодвинск |

Северная |

0,20 |

0,30 |

1,40 |

4,30 |

|

г.Мирный |

Центральная |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,10 |

|

г. Коряжма |

Центральная |

0,00 |

4,60 |

5,20 |

3,80 |

|

Архангельская область |

1,40 |

20,70 |

69,70 |

66,40 |

|

Рис. 4. Показатели заболеваемости КВЭ в АО, случаев на 100 тысяч населения: 1) 0,0–0,09; 2) 0,1–0,9; 3) 1,0–4,9; 4) > 5,0

Таблица 3

Относительный риск заболеваемости КВЭ по зонам Архангельской области

Высокие значения относительного риска наблюдались в третьей декаде в районах южной и центральной зон (18,5 и 6,1 соответственно) по сравнению с северной зоной. Снижение значений относительного риска заболеваемости КВЭ установлено в четвертую декаду наблюдения как для районов южной зоны (ОР = 6,9), так и для районов центральной зоны (ОР = 4,6), что свидетельствует о распространении КВЭ в районах северной зоны.

Современные виды клещей, включая Ixodes persulcatus Sch. 1930, вероятно, появились уже в конце плиоцена – начале голоцена [5]. В результате столь длительной эволюции иксодовые клещи приспособились к обитанию на разнообразных территориях и паразитированию практически на всех отрядах наземных млекопитающих, на многих видах птиц и рептилиях. Главными прокормителями для них обычно оказываются наиболее массовые виды млекопитающих или птиц в данной экосистеме5.

В последние десятилетия произошли существенные изменения биотических компонентов ландшафтов на европейском севере России, например, зарегистрировано перемещение лесных зон с юга на север. Изменение растительности в значительной степени сказывается на характере животного мира, который в северных широтах динамично реагирует на изменения климатических условий. Дикие млекопитающие мигрируют на северные территории. Грызуны и насекомоядные служат питанием для личинок и нимф клещей, заражая их вирусом клещевого энцефалита. Крупные млекопитающие, подвергшиеся нападению этих кровососущих членистоногих, существенно влияют на инфицированность популяции переносчиков, повышая вирусофорность напитавшихся кровью самок и эффективность трансовариальной передачи патогена. В таежных ландшафтах на западе Русской равнины за последнюю четверть ХХ в. было зарегистрировано 12 видов птиц, ранее не встречавшихся на этих территориях [6]. Мигрирующие птицы при нападении на них иксодовых клещей могут переносить вирус клещевого энцефалита на новые территории [7, 8].

За анализируемый период в АО зарегистрирован значительный рост ППК не только в южной зоне, где сравнительно редкое нападение клещей регистрировалось в 80-е гг. прошлого века, но и в северной зоне, жители которой не отмечали присасывания этих кровососущих членистоногих. Значительный подъём ППК в определённой степени можно объяснить более частым обращением за медицинской помощью в связи с возросшей осведомлённостью населения об опасных последствиях нападения клещей.

Вместе с тем данные о регистрации присасывания клещей и случаев КВЭ на новых территориях АО, где ранее эта инфекция не регистрировалась, свидетельствуют о распространении заражённых вирусом клещей на Север. Ранее северная граница обитания иксодовых клещей проходила значительно южнее, в западной части АО, примерно по 62-й параллели, а в восточной доходила до широты населенных пунктов Шангалы и Кизема [9]. За сорокалетний период наблюдения миграция клещей из южных районов АО на север составила, по нашему мнению, не менее чем 200 км. В 2019 г. в перечень эндемичных районов Архангельской области дополнительно включены два района: Пинежский и Приморский6. Аналогичные процессы наблюдаются на соседних с АО территориях, например в Республиках Коми [10] и Карелии [11]. Основной причиной миграции иксодовых клещей явилось существенное повышение как среднегодовых температур, так и суммы «эффективных» температур, определяющих удовлетворительные условия обитания Ixodes persulcatus и удлинение периода их активности [12]. Социально-экономические факторы могут способствовать повышению «покусанности» населения иксодовыми клещами [10].

Экспансия клещей на новые территории и, как следствие этого, выявление КВЭ на ранее свободных от этой инфекции местностях описаны во многих странах, где, как правило, доминирует I. ricinus [13–16]. Существенное отличие настоящего исследования от цитированных в данном обзоре работ заключается в том, что оно проведено в регионе, где абсолютно доминирует I. persulcatus. Этот вид ик-содовых клещей значительно отличается по биологическим свойствам от I. ricinus , например, он обладает большей хладостойкостью, поэтому ареал его обитания может достигать более северных территорий. Более того, в целом инфицированность I. per-sulcatus вирусом клещевого энцефалита обычно значительно выше, чем I. ricinus [17]7.

Несмотря на некоторое снижение заболеваемости КВЭ в АО, инфекции, передающиеся иксодовы-ми клещами, не теряют своей актуальности. Во-первых, значительная доля вируса клещевого энцефалита (35 %) в клещах, собранных в соседней с АО Республикой Коми, относятся к дальневосточному генотипу, вызывающему высокую летальность [18]. Во-вторых, в АО I. persulcatus заражены не только вирусом клещевого энцефалита, но и другими патогенами, против которых в настоящее время не разработаны специфические средства профилактики8. В-третьих, значительная часть коренного населения, ранее не подвергавшаяся нападению клещей, может быть более уязвима к клещевым инфекциям, чем жители южных районов АО [19].

Анализ динамики изменения ППК10 показывает медленный рост в период 1980–1990 гг., затем наблюдается экспоненциальный рост, приходящийся на период 1990–2010 гг. Такой же бурный рост наблюдался в соседнем регионе – Республике Коми. В период 2010–2020 гг. в Республике Коми фиксируется период стабилизации или насыщения, при котором число пострадавших мало изменяется во времени. Характер такого распределения, возможно, определяется температурой атмосферного воздуха – основным абиотическим фактором влияния на экологию I. рersulcatus [10].

Выраженное снижение заболеваемости КВЭ в АО, регистрируемое в последние годы на фоне роста ППК, в значительной степени обусловлено увеличением объемов специфической профилактики в отношении этой инфекции. Так, количество вакцинированных жителей АО с 2005 по 2015 г. увеличилось в 3,6 раза – с 6699 до 23 939 человек, и почти 30 % пострадавшим от присасывания клещей в 2015 г. была проведена экстренная серопрофилактика иммуноглобулином [4]. Другой причиной снижения заболеваемости КВЭ может быть рост естественной иммунизации населения. С 1980 по 2020 г. число пострадавших от нападения клещей составило более 127 тысяч человек, что составляет 12 % современного населения области. Серопревалентность в отношении вируса клещевого энцефалита среди жителей южных районов АО составляет более 20 % [4].

Выявленная миграция иксодовых клещей и рост заболеваемости КВЭ на северных территориях Архангельской области могут быть характерны и для других регионов, имеющих аналогичные природно-климатические условия. Однако следует учесть, что при выяснении факторов, влияющих на заболеваемость КВЭ, необходимо принимать во внимание снижение количества случаев КВЭ в России в целом. По нашему мнению, можно предположить, что на показатели заболеваемости влияют и пока недостаточно полно изученные био-ценотические закономерности, обусловливающие циклические изменения лоймопотенциала природных очагов.

Выводы. Таким образом, многолетний анализ динамики ППК и заболеваемости КВЭ населения АО свидетельствует о продолжающейся экспансии I. persulcatus в северные районы АО, которая обусловила заболевания КВЭ на ранее свободных от этой инфекции местностях. В период с 1980 по 2014 г. количество лиц, пострадавших от присасывания клещей, постоянно увеличивалось; синхронно росла заболеваемость КВЭ. В последние годы наблюдается существенное падение заболеваемости КВЭ и стабилизация показателей «покусанности» клещами. Распространение клещей на северные территории обосновывает необходимость их исследования на инфицированность не только в отношении вируса клещевого энцефалита, но и других «клещевых» патогенов, а также изучение серопревалентности населения этих районов в отношении «клещевых» возбудителей с целью повышения эффективности профилактических мероприятий.

Выполненное исследование показывает, что риск заражения КВЭ в северных районах Архангельской области, связанный с миграцией иксодо-вых клещей, растет. Кроме того, население северных неэндемичных территорий, ранее не встречавшееся с клещевыми инфекциями и не подлежащее иммунизации против КВЭ, является группой повышенного риска заболевания в случае экспозиции клещей. На основании проведенного анализа необходимо принятие управленческих решений по организации на ранее свободных от иксодовых клещей территориях эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга и мероприятий по специфической и неспецифической профилактике КВЭ и других инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Анализ риска заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в районах с разными климатогеографическими условиями

- A clear and present danger: tick-borne diseases in Europe / P. Heyman, C. Cochez, A. Hofhuis, J. van der Giessen, H. Sprong, S.R. Porter, B. Losson, C. Saegerman [et al.] // Expert Rev. Anti Infect. Ther. – 2010. – Vol. 8, № 1. – P. 33–50. DOI: 10.1586/eri.09.118

- Старые и новые клещевые инфекции в России / В.В. Проворова, Е.И. Краснова, Н.И. Хохлова, М.А. Савельева, Е.С. Филимонова, В.Г. Кузнецова // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. – 2019. – Т. 8, № 2 (29). – С. 102–112. DOI: 10.24411/2305-3496-2019-12013

- Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в субъектах Российской Федерации. Сообщение 1: Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в 2018 г. и прогноз на 2019 г. / А.К. Носков, Е.И. Андаев, А.Я. Никитин, Н.Д. Пакскина, Е.В. Яцменко, Е.В. Веригина, М.И. Толмачёва, С.В. Балахонов // Проблемы особо опасных инфекций. – 2019. – № 1. – С. 74–80. DOI: 10.21055/0370-1069-2019-1-74-80

- Эпидемиологические особенности распространения клещевого вирусного энцефалита в Архангельской области / О.В. Соколова, Р.В. Бузинов, О.Н. Попова, М.М. Пасынкова, А.Б. Гудков, В.П. Чащин // Экология человека. – 2017. – № 4. – С. 12–19. DOI: 10.33396/1728-0869-2017-4-12-19

- Коренберг Э.И., Сироткин М.Б., Ковалевский Ю.В. Адаптивные черты биологии близких видов иксодовых клещей, определяющие их распространение (на примере таежного Ixodes persulcatus Sch. 1930 и европейского лесного Ixodes ricinus L. 1758) // Успехи современной биологии. – 2021. – Т. 141, № 3. – С. 271–286. DOI: 10.31857/S0042132421030078

- Шварцман Ю.Г., Болотов И.Н. Пространственно-временная неоднородность таежного биома в области плейстоценовых материковых оледенений. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2008. – 263 с.

- Hasle G. Transport of ixodid ticks and tick-borne pathogens by migratory birds // Front. Cell. Infect. Microbiol. – 2013. – Vol. 3. – P. 48. DOI: 10.3389/fcimb.2013.00048

- Arthropods and associated arthropod-borne diseases transmitted by migrated birds. The case of ticks and tick-borne pathogens / O. Sparagano, D. George, A. Giangaspero, E. Spitalska // Vet. Parasitol. – 2015. – Vol. 213, № 1–2. – P. 61–66. DOI: 10.1016/j.vetpar.2015.08.028

- Распространение таежного клеща в СССР / Э.И. Коренберг, В.И. Жуков, А.В. Шаткаускас, Л.К. Бушуева // Зоологический журнал. – 1969. – Т. 48, № 7. – С. 1003–1013.

- Study of the Relationship between the Average Annual Temperature of Atmospheric Air and the Number of Tick-Bitten Humans in the North of European Russia / A. Tronin, N. Tokarevich, O. Blinova, B. Gnativ, R. Buzinov, O. Sokolova, B. Evengard, T. Pahomova [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2020. – Vol. 17, № 21. – P. 8006. DOI: 10.3390/ijerph17218006

- Субботина Н.С., Доршакова Н.В., Петрова А.В. Эпидемиологическая характеристика клещевого энцефалита в Северо-Западном регионе России // Экология человека. – 2007. – № 7. – C. 15–19.

- Социально-экономические и поведенческие факторы риска нарушений здоровья среди коренного населения Крайнего Севера / В.П. Чащин, А.А. Ковшов, А.Б. Гудков, Б.А. Моргунов // Экология человека. – 2016. – № 6. – С. 3–8. DOI: 10.33396/1728-0869-2016-6-3-8

- Emerging tick-borne diseases / S. Madison-Antenucci, L.D. Kramer, L.L. Gebhardt, E. Kauffman // Clin. Microbiol. Rev. – 2020. – Vol. 33, № 2. – P. e00083-18. DOI: 10.1128/CMR.00083-18

- Why is tick-borne encephalitis increasing? A review of the key factors causing the increasing incidence of human TBE in Sweden / T.G. Jaenson, M. Hjertqvist, T. Bergström, A. Lundkvist // Parasit. Vectors. – 2012. – Vol. 5. – P. 184. DOI: 10.1186/1756-3305-5-184

- Tick-borne encephalitis virus, Norway and Denmark / T. Skarpaas, I. Golovljova, S. Vene, U. Ljostad, H. Sjursen, A. Plyusnin, A. Lundkvist // Emerg. Infect. Dis. – 2006. – Vol. 12, № 7. – P. 1136–1138. DOI: 10.3201/eid1207.051567

- Suss J. TBE – a short overview on epidemiological status in Europe // ISW-TBE. – Vienna, February 2–3, 2012.

- Suss J. Tick-borne encephalitis 2010: epidemiology risk areas and virus strains in Europe and Asia – an overview // Ticks Tick Borne Dis. – 2011. – Vol. 2, № 1. – P. 2–15. DOI: 10.1016/j.ttbdis.2010.10.007

- Генотипирование возбудителей клещевого энцефалита и лихорадки Кемерово в таежных клещах, собранных в Республике Коми / М.Ю. Карташов, Т.П. Микрюкова, Е.И. Кривошеина, А.И. Кузнецов, Л.И. Глушкова, И.В. Корабельников, Ю.И. Егорова, В.А. Терновой, В.Б. Локтев // Инфекция и иммунитет. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 159–166. DOI: 10.15789/2220-7619-GOT-1147

- Hedlund C., Blomstedt Y., Schumann B. Association of climatic factors with infectious diseases in the Arctic and subarctic region – a systematic review // Glob. Health Action. – 2014. – Vol. 7. – P. 24161. DOI: 10.3402/gha.v7.24161