Анализ риска - стратегическое направление обеспечения безопасности пищевых продуктов

Автор: Попова А.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 4 (24), 2018 года.

Бесплатный доступ

Освещаются общие проблемы повышения безопасности пищевой продукции с использованием методологии оценки и управления рисками здоровью потребителей при воздействии биологических, химических веществ и физических факторов опасности товаров. Показано, что Россия, как и многие другие государства мира, в начале XXI в. столкнулась с рядом глобальных вызовов (появление новых материалов со слабоизученными гигиеническими характеристиками, повышение разнообразия технологий, производства пищи, открытие границы для пищевых продуктов и т.п.), которые должны быть осознаны, оценены и в отношении которых должны быть приняты максимально действенные и эффективные меры. В Российской Федерации практически полностью решены задачи обеспечения доступа населения к достаточной в количественном отношении пище. Однако сохраняются риски несбалансированного питания и небезопасных пищевых продуктов. В части противодействия рискам санитарно-эпидемиологический надзор обеспечен мощной, хорошо структурированной организационно-функциональной системой...

Фактор опасности, пищевые продукты, санитарно-эпидемиологический надзор, оценка риска здоровью, стратегия развития

Короткий адрес: https://sciup.org/142215917

IDR: 142215917 | УДК: 613.26; | DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.01

Текст научной статьи Анализ риска - стратегическое направление обеспечения безопасности пищевых продуктов

Профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным питанием и потреблением небезопасной пищевой продукции, является одной из важнейших задач, поставленных в целом перед органами государственной власти Российской Федерации и органами санитарно-эпидемиологического надзора в частности.

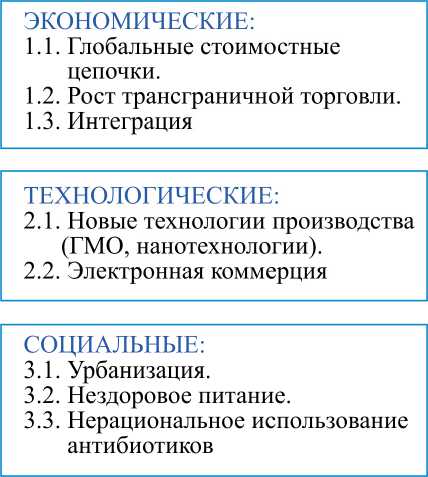

Россия, как и многие другие государства мира, в начале XXI в. столкнулась с рядом глобальных вызовов, которые должны быть осознаны, оценены и в отношении которых должны быть приняты максимально действенные и эффективные меры. Эти вызовы носят разноплановый характер и обусловлены глобализацией общества, открытием границ для товаров и услуг, увеличением разнообразия технологий, сырья и материалов, используемых при производстве пищевых продуктов, существенным расширением слабо контролируемых форм торговли, прежде всего – электронной, демократизацией государственных надзорных функций и т.п. (рис. 1).

В результате контрольно-надзорных мероприятий многих государств и в ходе направленных научных исследований разных стран установлены факты

Попова Анна Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель, заведующий кафедрой организации санитарно-эпидемиологической службы (е-mail: ; тел.: 8 (499) 458-95-63; ORCID: .

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

РИСКИ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ:

около 0,6 млрд случаев кишечных инфекций в год (ВОЗ), устойчивые формы микроорганизмов в продуктах

ХИМИЧЕСКИЕ:

пестициды, полихлорированные бифенилы, нитраты, антибиотики, диоксины, токсичные элементы

ФИЗИЧЕСКИЕ:

радионуклидное загрязнение пищевых продуктов

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ:

несоответствие заявленным свойствам

Рис. 1. Глобальные вызовы, формирующие риски для здоровья потребителей присутствия в пищевом сырье и/или продуктах питания биологических агентов и токсичных химических элементов в концентрациях, превышающих нормативы безопасности [1–6]. Биологические, химические, радиационные факторы риска могут появляться в разных точках пищевой цепи. Биологическое загрязнение продуктов, как правило, является результатом нарушений требований к технологическому процессу или личной гигиене персонала [7–9]. Опасные химические вещества, такие как токсичные металлы, диоксины или полихлорированные бифенилы (ПХБ), могут случайно попасть в пищевые продукты в результате загрязнения окружающей среды, воздуха, воды и почвы. Входящие в состав технологического оборудования химические вещества способны высвобождаться из материалов, контактирующих с пищей и пр. [4–6, 10, 11]. Радиационное загрязнение чаше всего связано с использованием небезопасного природного сырья или загрязнением окружающей среды [12, 13]. Отдельной острой проблемой остается антибиотикоустойчивость микроорганизмов в пище [14–16].

Контаминация пищевых продуктов формирует повышенные риски для здоровья потребителей разных возрастных и социальных групп. Химические факторы (пестициды, полихлорированные бифенилы, нитраты, антибиотики, диоксины, тяжелые металлы и пр.) создают риски возникновения патологий пищеварения, нервной, иммунной системы, крови и т.п. Биологические риски чреваты возникновением инфекционных и ряда соматических болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приведенным в докладе по глобальному бремени болезней пищевого происхождения, в мире пища явля- ется причиной почти 600 млн случаев кишечных инфекций в год1. В докладе подчеркивается: порядка 30 % всех случаев смерти от болезней пищевого происхождения регистрируются среди детей младше пяти лет, несмотря на то, что они составляют всего лишь 9 % всего населения мира. ВОЗ отмечает, что в Европейском регионе ВОЗ более 23 млн человек ежегодно заболевают в результате употребления небезопасных пищевых продуктов, что приводит к 5000 случаев смерти.

Проблемы Российской Федерации, связанные с небезопасной пищевой продукцией, аналогичны таковым в развитых странах мирового сообщества. Практически полностью решены задачи обеспечения доступа населения к достаточной в количественном отношении пище. В то же время остаются риски, сопряженные со сбалансированностью питания и безопасностью пищевых продуктов. Важным критическим фактором для Российской Федерации остается фальсификация пищевых продуктов. Существенно возросла в последние годы актуальность проблем, связанных с глобализацией торговли продуктами питания и значительным объемом импортируемой пищевой продукции, в том числе не соответствующей национальным гигиеническим нормативам. В рамках мониторинга безопасности пищевой продукции организациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека только в 2017 г. исследовано более 290 тысяч проб пищевой продукции на соответствие гигиеническим нормативам по содержанию контаминантов химической природы. Доля проб, не соответствовавших гигиеническим норма- тивам, составила 0,44 %. На предмет микробиологической безопасности исследованы 1 млн 192 тысячи проб, не соответствовало гигиеническим нормативам 4,03 % проб.

Остаются серьезные вызовы в сфере здорового питания: более 90 % населения Российской Федерации использует в своем рационе избыточное количество простых углеводов. Как следствие, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, что может способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета. В 2016 г. показатель заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом составил 285,85 на 100 000 взрослого населения (в 2015 г. – 284,85; в 2014 г. – 188,05; в 2013 г. – 161,84; в 2012 г. – 123,56)2. Во многих регионах наблюдается недостаток потребления витаминов и микроэлементов.

Осознание гигиенических и социальных проблем в сфере обеспечения безопасного питания населения и их обсуждение, в том числе на парламентском уровне, имело следствием принятие целого ряда государственных стратегических документов, таких как «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», «Основы государственной политики в области здорового питания населения до 2020 года», «Концепция развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации», «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года»3. Документы в качестве основных целей государственной политики в области здорового питания определяют сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, ассоциированных с небезо- пасными продуктами, неполноценным и несбалансированным питанием.

Приоритетными задачами обеспечения безопасности питания в Российской Федерации являются:

– обеспечение продовольственной независимости страны и доступности безопасных и качественных пищевых продуктов для всех социальных слоев населения;

– формирование стратегической системы обеспечения граждан пищевыми продуктами в соответствии с научно обоснованными физиологическими нормами питания;

– минимизация угрозы формирования недопустимых рисков, обусловленных химическими и микробиологическими факторами опасности пищевой продукции.

– стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества;

– стимулирование мер по распространению среди населения приверженности здоровому образу жизни, включая здоровье питание;

– защита уязвимых слоев населения, в том числе детей дошкольного и школьного возраста;

– сокращение заболеваний, ассоциированных с неполноценным и небезопасным питанием, включая достижение 30 %-ного сокращения масштабов распространения ожирения и гипертонической болезни.

Объединение усилий всех стран Восточной Европы и Центральной Азии в борьбе с основными критическими проблемами безопасности и качества пищевых продуктов позволит снизить опасность возникновения алиментарных и инфекционных заболеваний населения и станет важнейшим компонентом для достижения стратегических целей Десятилетия питания4.

В рамках своих полномочий Роспотребнадзор, ответственный за безопасность продукции, применяет такие меры управления риском продукции для здоровья, как определение меры административной и уголовной ответственности при нарушении санитарного законодательства, изъятие продукции из обращения, запрет импорта; ограничение области применения; соответствующая маркировка продукции; информирование потребителя о риске здоровью; отнесение к категории рисковых поставок5. На сегодня Государственный санитарно-эпидемиологический надзор обеспечен мощной организационно-функциональной хорошо структурированной системой. В области безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Российской Федерации и на территории Таможенного союза контролируется более 7 тысяч санитарно-эпидемиологических показателей, из них более 3 тысяч показателей было гармонизировано при подготовке нормативной базы Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам6.

В 2017 г. Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.7 В рамках реализации указанного плана подготовлены проекты нормативных актов, направленных на гармонизацию национального законодательства с актами Евразийского экономического союза в части определения качества пищевой продукции, принципов здорового питания, совершенствования маркировки пищевой продукции и ее контроля. Продолжено развитие государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, информирование населения по вопросам качества и безопасности пищевой продукции и принципов здорового питания.

Прорабатываются идентификационные критерии (маркеры) пищевой продукции для целей выявления фальсификации и аналитических методов выявления фальсификации пищевой продукции; осуществляется работа по совершенствованию лабораторного контроля качества пищевой продукции, полученной с использованием биотехнологий, государственной регистрации пищевой продукции [17, 18]; внедрен риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции [19].

Методология анализа риска здоровью рассматривается в качестве одного из приоритетных научных инструментов, позволяющих решать задачи контроля безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на государственном уровне [20]. На сегодня Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации самых современных подходов к оценке риска продукции. В системе Роспотребнадзора 800 испытательных лабораторных центров аккредитовано в национальной системе (включая восемь центров, аккредитованных в системе DAkks), они выполняют инструментальные исследования реальных уровней качества и безопасности пищевой продукции. Федеральный информационный фонд социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ) накапливает уже в течение нескольких десятилетий не только данные о показателях продукции и объектах среды обитания, но и медико-демографические данные (рождаемость, смертность населения, заболеваемость по основным классам болезней в разрезе возрастных групп и регионов, результаты профилактических осмотров детей и подростков и т.п.). В эту же систему интегрируются данные токсикологического мониторинга всех регионов России. В сопряжении с результатами контрольнонадзорной деятельности ФИФ СГМ обеспечивает информационную основу оценки риска (идентификацию опасности, установление зависимостей «доза – эффект», оценку экспозиции).

Разрабатываются новые подходы к оценке риска продукции, в том числе использующие методы математического моделирования нарастания (эволюции) рисков во времени [21]. При этом новые методы в полной мере реализуют общепринятые принципы оценки риска и релевантные токсикологические и эпидемиологические данные. Применение новых подходов позволяет аргументированно отстаивать позиции Российской Федерации по вопросу гигиенической регламентации ряда биологических и химических агентов в пищевой продукции и исключительно в интересах защиты здоровья потребителей (таблица). Например, в обосновании максимально допустимых уровней тетрациклинов использовалась математическая модель изменения баланса микрофлоры кишечника и оценка риска связанной с этим патологии [22]. При разработке гигиенического норматива рактопамина применялось моделирование эволюции риска в течение

Российские нормативы, обоснованные с использованием оценки риска, отличающиеся от международных

|

Фактор опасности |

Пищевые продукты |

Российский норматив, обоснованный по критериям риска |

Норматив Комиссии Codex Alimentarius |

|

Рактопамин, мг/кг |

Мясопродукты |

Отсутствие |

0–0,01 |

|

L. Monocy-togenes , КОЕ/г |

Мясопродукты, рыбная, молочная продукция |

Отсутствие в 25 г продукции |

100 (для продукции в обороте) |

|

Тетрациклины, мг/кг |

Мясопродукты |

10 мкг/кг (0,01 мг/кг) |

От < 0,1 до 1,2 |

|

Нитраты, мг/кг |

Растительная продукция |

Салат, лук свежий – до 4000 Картофель – 250 Томаты – до 300 Морковь – до 400 Огурцы – до 400 Капуста – 900 Свекла – 1400 |

Салат, лук свежий – до 4500 |

Вчера

■ Реактивная модель

■ Индивидуальные факторы

■ Малые данные

■ Отсутствие контекста (flat model?)

■ Закрытые данные

Сегодня

■ Проактивная модель

■ Многофакторный анализ

■ Большие данные

■ Учет контекста (individualized model)

■ Информирование о рисках

Завтра

-

■ Прогнозно-проактивная модель

-

■ Искусственный интеллект

-

■ Большие данные в реальном времени

-

■ Развитая система риск-коммуникаций

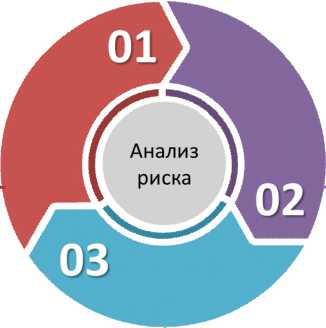

Рис. 2. Составляющие элементы методологии оценки риска здоровью потребителей средней продолжительности жизни при реальной экспозиции с учетом процессов выведения рактопамина из организма [23].

Активно развиваются методы анализа новых технологий: генная инженерия, применение наноматериалов, использование бактерофагов для увеличения сроков хранения или повышения безопасности пищевых продуктов. Данные методы широко используются как в России, так и во всем мире. Их потенциальная польза для здоровья людей огромна. Однако вероятные опасности этих технологий для здоровья людей диктуют необходимость объективной оценки рисков, связанных с их применением [24, 25]. Рассматривая риски новых технологий, необходимо достижение баланса между безусловным обеспечением безопасности для здоровья ныне живущего и будущих поколений, с одной стороны, и насущной необходимостью обеспечения прогресса в производстве и внедрении продукции, обладающей множеством полезных потребительских свойств, – с другой.

Критерии, лежащие в основе оценки безопасности, должны быть понятны и точно доводиться до сведения людей с тем, чтобы они могли принимать участие в работе на начальных стадиях этого процесса. Необходима система открытого и четкого информирования о риске всех сторон, которых касается угроза, связанная с продуктами питания. Взаи- мообмен информацией обеспечит полезный диалог между всеми странами (потребителями, промышленностью, производителями) при анализе риска и позволит им участвовать в этом процессе [26]. В этом вопросе Российская Федерация твердо стоит на позициях перехода от одностороннего административно-ориентированного информирования о рисках к диалоговому режиму – риск-коммуникациям и поиску общественного консенсуса в вопросах безопасности продукции [27, 28].

Однако при защите интересов граждан Россия рассматривает себя как неотъемлемую часть Евразийского экономического союза, цель которого – объединение усилий по защите здоровья и прав потребителей на всей территории единого экономического пространства и потребительского рынка. Создан и успешно функционирует Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС. Постоянно обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы безопасности потребительской продукции, ведется поиск консенсуса и взаимовыгодных решений.

Осознано, что развитие и совершенствование методологии оценки риска – реальная перспектива выхода на новый уровень прогнозирования угроз и опасностей и принятия превентивных мер по сохранению здоровья населения (рис. 2).

Россия активно участвует в формировании подходов к решению проблем в области питания на международном уровне. Российская Федерация постоянно принимает участие в работе международных организаций (ВОЗ, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНЕП и др.) при рассмотрении вопросов, связанных с питанием человека, а также с качеством и безопасностью пищевых продуктов. Вопросы содействия обеспечению продовольственной безопасности и питания, а также сельскохозяйственного развития государств-получателей помощи являются приоритетными направлениями российской политики содействия международному развитию на региональном и глобальном уровнях. Россия вносит ощутимый вклад в глобальную продовольственную безопасность в рамках сотрудничества с международными организациями.

Трансформация целей и задач Десятилетия ООН в области питания в национальные повестки и программы происходит сейчас во многих странах мира, включая Российскую Федерацию. Приоритетом должно оставаться здоровье населения. В решении вопросов достаточности и полноценности питания нельзя допускать увеличения рисков для здоровья, вызванных микробиологическими, химическими, радиационными контаминантами в пищевых продуктах. Современные инструменты оценки рисков должны стать базой для выстраивания национальных стратегий и планов по борьбе с неправильным питанием во всех его формах, а также для обеспечения безопасности и качества питания. В связи с этим стратегически важным представляется совершенствование методологии анализа риска здоровью в следующих направлениях:

-

– унификация национальных и создание глобальных информационных баз данных о качестве пищевой продукции и рисках, с ним связанных;

-

– развитие методов прогнозирования рисков, в том числе на базе использования методов генетического, математического моделирования, биологического анализа;

-

– совершенствование методов прогнозирования индивидуального риска здоровью с разработкой персонифицированных программ медико-профилактического сопровождения;

-

– разработка и совершенствование методологии формирования системы доказательства причинения вреда в результате реализации риска здоровью;

-

– создание риск-ориентированных моделей управления качеством пищевой продукции, в том числе при помощи контрольно-надзорной деятельности;

-

– формирование глобального информационнокоммуникативного поля, содержащего информацию о рисках здоровью потребителей пищевой продукции, для обеспечения адекватной поддержки принятия мер по управлению.

Развитие методологии оценки, прогнозирования рисков, связанных с пищевой продукцией, и совершенствование методов управления этими рисками в конечном итоге, несомненно, позволит достичь главной цели – сохранения здоровья народонаселения мира и повышения комфортности и благополучия проживания.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Анализ риска - стратегическое направление обеспечения безопасности пищевых продуктов

- Potentially toxic elements in freshwater (Alburnus spp.) and marine (Sardina pilchardus) sardines from the Western Balkan Peninsula: An assessment of human health risk and management/A. Milošković, Đ. Milošević, N. Radojković, M. Radenković, S. Đuretanović, T. Veličković, V. Simić//Science of the Total Environment. -2018. -Vol. 644, № 10. -P. 899-906 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.041

- Arsenic in rice agrosystems (water, soil and rice plants) in Guayas and Los Ríos provinces, Ecuador/X.L. Otero, W. Tierra, O. Atiaga, L.M. Guanoluisab, T. Nunesd, T.O. Ferreira, J. Ruales//Science of The Total Environment Science. -2016. -Vol. 573. -P. 778-787.

- Vejarano R., Siche R. Evaluation of biological contaminants in foods by hyperspectral imaging: A review//International Journal of Food Properties. -2017. -Vol. 20. -P. 1264-1297 DOI: 10.1080/10942912.2017.1338729

- Presence of arsenic, mercury and vanadium in aquatic organisms of Laizhou Bay and their potential health risk/Y. Liu, G. Liu, Z. Yuan, H. Liu, P.K.S. Lam//Marine Pollution Bulletin. -2017. -Vol. 125, № 1-2. -P. 176-185.

- Валихов А.Ф. Контаминация молока и молочной продукции потенциально опасными веществами//Молочная промышленность. -2017. -№ 12. -С. 11-14.

- Содержание свинца, кадмия, мышьяка и селена в морепродуктах/А.А. Шумакова, Н.М. Поварова, Д.М. Резаева, И.В. Гмошинский//Вопросы питания. -2016. -Т. 85, № S2. -C. 40.

- Федоренко Е.В., Коломиец Н.Д. Динамический подход при оценке безопасности пищевой продукции//Вопросы питания. -2016. -Т. 85, № S2. -С. 37.

- Антонов А.Е., Ширяев Д.С. Оценка гигиенических рисков пищевого оборудования -составная часть системы управления безопасностью продукции//Молочная промышленность. -2017. -№ 6. -С. 30-31.

- Momani W.A., Janakat S., Khatatbeh M. Bacterial contamination of table eggs sold in Jordanian markets//Pakistan Journal of Nutrition. -2017. -Vol. 17, № 1. -P. 15-20.

- Загрязнение химическими веществами продуктов детского питания в Российской Федерации/Ю.П. Пивоваров, О.Ю. Милушкина, Ю.Л. Тихонова, О.И. Аксенова, М.В. Калиновская//Гигиена и санитария. -2016. -Т. 95, № 8. -С. 707-711.

- Li S.-Q., Ni H.-G., Zeng H. PAHs in polystyrene food contact materials: An unintended consequence//Science of the Total Environment. -2017. -Vol. 609. -P. 1126-1131 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.262

- Кенигсберг Я.Э., Цыбулько Н.Н. Радиационная защита населения Беларуси после чернобыльской катастрофы//Радиационная гигиена. -2014. -Т. 7, № 2. -С. 15-20

- Мешков Н.А. Отдаленные последствия поступления радиоцезия с продуктами местного производства в организм жителей территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в период атмосферных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне//Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра). -2017. -Т. 26, № 4. -С. 33-42.

- Effect of Antimicrobial Use in Agricultural Animals on Drug-resistant Foodborne Campylobacteriosis in Humans: A Systematic Literature Review/M.A. McCrackin, K.L. Helke, A.M. Galloway, A.Z. Poole, C.D. Salgado, B.P. Marriott//Critical Reviews in Food Science and Nutrition. -2016. -Vol. 56, № 13. -P. 2115-2132.

- Шевелёва С.А. Антибиотикоустойчивые микроорганизмы в пище как гигиеническая проблема (обзорная статья)//Гигиена и санитария. -2018. -Т. 97, № 4. -С. 342-354.

- Report of ribosomal RNA methylase gene erm (B) in multidrug resistant Campylobacter coli/S. Qin, Y. Wang, Q. Zhang, F. Deng, Z. Shen, C. Wu //J. Antimicrob. Chemother. -2014. -Vol. 69, № 4. -P. 964-968.

- Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Хотимченко С.А. Нормативная база оценки качества и безопасности пищи//Russian Journal of Rehabilitation Medicine. -2017. -№ 2. -С. 74-120.

- Оробинская В.Н., Лимарева Н.С. Критерии безопасности пищевых продуктов, лабораторный контроль за продуктами, содержащими ГМО//Современные научные исследования и разработки. -2017. -Т. 10, № 2. -С. 371-373.

- Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В. Опыт методической поддержки и практической реализации риск-ориентированной модели санитарно-эпидемиологического надзора: 2014-2017 гг.//Гигиена и санитария. -2018. -Т. 97, № 1. -С. 5-9.

- Методы и технологии анализа риска здоровью в системе государственного управления при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения/Н.В. Зайцева, А.Ю. Попова, И.В. Май, П.З. Шур//Гигиена и санитария. -2015. -Т. 94, № 2. -С. 93-98.

- К вопросу о применении прогнозирования эволюции риска здоровью в гигиенических оценках/Н.В. Зайцева, П.З. Шур, И.В. Май, Д.А. Кирьянов//Гигиена и санитария. -2016. -Т. 95, № 1. -С. 106-112.

- К оценке дополнительного риска заболеваний желудочно-кишечного тракта, ассоциированных с дисбиозом кишечной микрофлоры вследствие воздействия остаточных концентраций тетрациклина в пищевых продуктах/Н.В. Зайцева, П.З. Шур, А.И. Аминова, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов//Здоровье населения и среда обитания. -2012. -Т. 232, № 7. -С. 46-48.

- К оценке безопасности для здоровья населения рактопамина при его поступлении с пищевыми продуктами/Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова, В.А. Тутельян, Н.В. Зайцева, С.А. Хотимченко, И.В. Гмошинский, С.А. Шевелева, В.Н. Ракитский, П.З. Шур, А.Б. Лисицын, Д.А. Кирьянов//Вестник Российской академии медицинских наук. -2013. -Т. 68, № 6. -С. 4-8.

- Гмошинский И.В., Хотимченко С.А. Нанотехнологии в производстве пищевых продуктов: оценка рисков//Вопросы питания. -2014. -Т. 83, № S3. -С. 174.

- Елисеева Л.Г., Юрина О.В. Международные тенденции производства генетически модифицированных пищевых продуктов: риски и перспективы//Международная торговля и торговая политика. -2015. -Т. 2, № 2. -С. 101-120.

- Smith J., Ross K., Whiley H. Australian food safety policy changes from a "command and control" to an "outcomes-based" approach: Reflection on the effectiveness of its implementation//International Journal of Environmental Research and Public Health. -2016. -Vol. 13, № 12. -P. 1218 DOI: 10.3390/ijerph13121218

- Барг А.О., Лебедева-Несевря Н.А. Риск-коммуникация как механизм формирования адекватной оценки рисков для здоровья населения//Здоровье населения и среда обитания. -2014. -Т. 261, № 12. -С. 9-11.

- Bovay J. Demand for collective food-safety standards//Agricultural Economics (United Kingdom). -2017. -Vol. 48, № 6. -P. 793-803 DOI: 10.1111/agec.12375