Анализ рисков для здоровья населения Российской Федерации, обусловленных загрязнением пищевых продуктов

Автор: Зайцева Н.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 4 (24), 2018 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее перспективных направлений международного сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и экономически развитых стран является анализ риска пищевой продукции для здоровья человека. При этом крайне актуальной представляется гармонизация его ключевых аспектов. В Российской Федерации методология анализа рисков для здоровья населения рассматривается как основной инструмент обеспечения безопасности пищевых продуктов. Процессы гармонизации происходят параллельно с созданием, совершенствованием и внедрением в практику инструментов всех компонентов анализа риска в Российской Федерации: оценки, управления и информирования о риске. В Евразийском экономическом союзе и в Российской Федерации для оценки риска пищевой продукции применяются методы эволюционного математического моделирования воздействия опасных химических веществ и биологических агентов на функции органов и систем. Маркеры экспозиции и эффекта вместе с эпидемиологическими моделями служат информационной основой для установления закономерности связей и расчета показателей для дальнейшей оценки риска здоровью...

Оценка риска, управление рисками, математическое моделирование, пищевая продукция, безопасность, сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/142215913

IDR: 142215913 | УДК: 613.2 | DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.02

Текст научной статьи Анализ рисков для здоровья населения Российской Федерации, обусловленных загрязнением пищевых продуктов

фруктов и овощей», «О безопасности зерна», «ТР на масложировую продукцию»2 и другие. К важнейшим подзаконным актам можно отнести Постановление Правительства РФ № 806 от 17.08.2016 (ред. от 30.03.2017) «О применении риск-ориен-тированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»3.

Одним из наиболее перспективных направлений международного сотрудничества стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и экономически развитых стран является анализ риска пищевой продукции для здоровья человека. При этом крайне актуальной представляется гармонизация его ключевых аспектов [7, 8].

Поскольку анализ риска представляет собой процесс, состоящий из трех компонентов: оценка риска, управление риском, информирование о риске, гармонизация должна касаться всех этих компонентов, но при этом учитывать особенности каждого из них. В качестве приоритетного направления целесообразно рассмотреть проблему гармонизации систем анализа риска, в первую очередь их правовых аспектов и ключевых принципов.

Анализ опыта гармонизации процедуры оценки риска в Европейском союзе позволил идентифицировать другие критические направления этого процесса: гармонизацию методов и критериев оценки риска здоровью [9–11].

Ключевым аспектом является гармонизация законодательства в сфере применения анализа риска. В качестве основы гармонизации правовой базы анализа риска загрязнения пищевых продуктов необходимо рассматривать, в первую очередь, сближение положений законодательства ЕАЭС и Российской Федерации с нормами ВТО и Комиссии

Codex Alimentarius. В этой области достаточно положительных примеров. Основные положения законов «О техническом регулировании», приятых в странах ЕАЭС, практически полностью гармонизированы с аналогичными правовыми документами в развитых странах. Так, в рамках гармонизации правовой базы стран-членов ЕАЭС с нормами ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам общие принципы и правила применения СФС мер включены в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. Однако потенциал еще полностью не реализован. Например, для совершенствования законодательства Российской Федерации необходимо введение гармонизированных с европейской законодательной практикой положений, касающихся анализа риска, в «Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»4.

Основой для выполненной гармонизации принципов оценки риска, принятых в России и международном сообществе, послужили положения оценки риска, установленные в «Декларации о принципах, касающихся роли оценки риска в области безопасности пищевых продуктов» Комиссии Codex Alimen-tarius. Они зафиксированы в ряде нормативно-методических документов по оценке риска для здоровья, как принятых, так и предложенных для рассмотре-ния,5 и др.

В соответствии с рабочими принципами анализа риска Комиссии Codex Alimentarius в области безопасности пищевых продуктов она должна:

– быть системной и последовательной; открытой и прозрачной;

– предусматривать функциональное разграничение оценки риска и мер по его предупреждению и минимизации;

– обеспечивать оценку и пересмотр результатов в свете вновь полученных научных данных;

– должно быть осуществлено функциональное разграничение оценки риска и мер по предупреждению и минимизации риска.

Реализация основных принципов анализа риска, например системности и последовательности, предусмотрена правоустанавливающими функции и полномочия Роспотребнадзора документами. К полномочиям Федеральной службы в соответствии с положением о ней относятся:

– в области оценки риска – организация проведения необходимых исследований и оценок, в том числе по вопросам надзора в сфере безопасности пищевой продукции;

– в области управления риском – надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства к пищевой продукции;

– в области информирования о риске – информирование органов государственной власти и населения о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая управление риском пищевой продукции для здоровья.

Реализация принципа структурного подхода к анализу риска осуществляется в соответствии с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»6.

Функциональное разграничение оценки риска и принятия мер по предупреждению и минимизации риска между экспертными организациями и надзорными органами также в полной мере соответствует принципам анализа риска. Оценка риска возложена на 85 центров эпидемиологии и гигиены и 29 научноисследовательских учреждений, управления риском и информирования о нем – на 84 территориальных управления Роспотребнадзора. Функции разработки методического обеспечения и нормативно-методической базы оценки и управления рисками для здоро- вья возложены на научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора. Именно эти учреждения разрабатывают современные модели и критерии оценки и классификации рисков для здоровья, в том числе связанных с пищевой продукцией.

Одним из наиболее важных вопросов гармонизации критериев оценки риска продукции, особенно пищевой, для здоровья является общее признание уровней допустимого риска здоровью населения. В российской практике оценки риска здоровью используется международно принятая классификация уровней риска от De Manifestis до De minimus (табл. 1). В качестве допустимого уровня риска для населения и потребителей рассматривается величина 1⋅10–4.

Процессы гармонизации происходят параллельно с созданием, совершенствованием и внедрением в практику инструментов всех компонентов анализа риска в Российской Федерации: оценки, управления и информирования о риске.

В качестве одного из основных аспектов этого процесса можно выделить развитие методологической базы для анализа риска пищевой продукции для здоровья [12]. В Российской Федерации накоплен научными организациями Российской академии наук, Минздрава и Роспотребнадзора определенный опыт развития фундаментальных положений оценки рисков для здоровья, обусловленного загрязнением пищевых продуктов [13–15].

К наиболее интересным из них в оценке риска нарушений здоровья, связанных с пищевыми продуктами, можно отнести:

– математическое моделирование функций организма;

– анализ интерполяции действия химических и биологических факторов;

– обоснование комплекса биологических маркеров.

Таблица 1

Классификация уровней риска7

|

Уровень риска |

Индивидуальный пожизненный риск тяжелого заболевания или смерти |

|

Высокий ( De Manifestis ) – неприемлем, необходимо реализовать мероприятия по устранению или снижению риска |

> 10–3 |

|

Средний – при воздействии на население необходимы динамический контроль и углубленное изучение источников и возможных последствий неблагоприятных воздействий для решения вопроса о мерах по управлению риском |

10–3 – 10–4 |

|

Низкий – допустимый риск (уровень, на котором, как правило, устанавливаются гигиенические нормативы) |

10–4 – 10–6 |

|

Минимальный ( De Minims ) – желательная (целевая) величина риска при проведении профилактических мероприятий |

<10–6 |

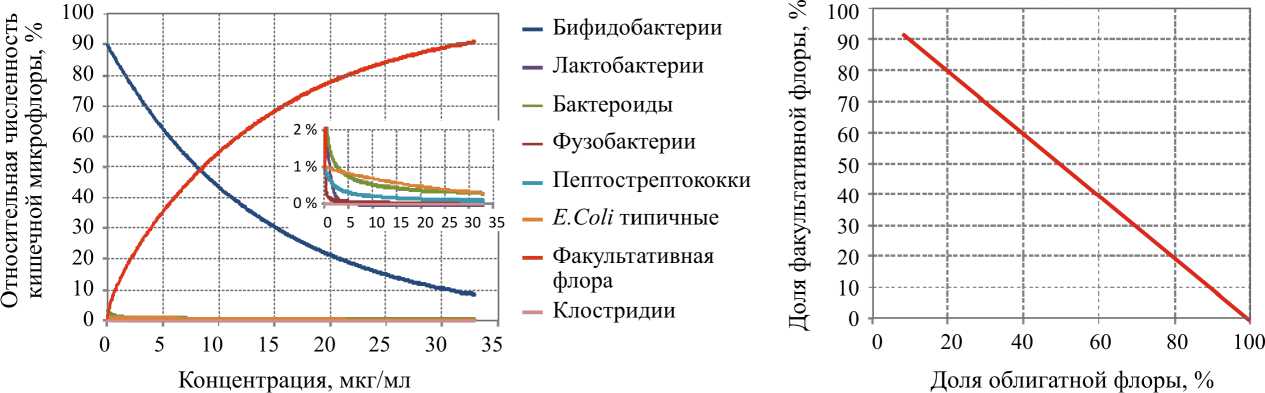

Рис. 1. Зависимость относительной численности кишечной микрофлоры (%) от концентрации тетрациклина

Рис. 2. Соотношение факультативной и облигатной кишечной микрофлоры

Оценка риска здоровью – гигиеническое, биологически ориентированное исследование. Фундаментальным базисом его выполнения являются результаты изучения закономерностей патологического процесса и его модификации в условиях экспозиции факторов риска. Биокинетическое моделирование органов и систем организма имеет существенное значение для задач оценки риска здоровью. Создание математических моделей отдельных систем, а в перспективе и всего организма человека может служить основой для имитационного прогнозирования его ответа на воздействие факторов риска пищевой продукции. В качестве примеров можно рассматривать прогнозирование на базе имитационной модели опасности негативных последствий потребления некоторых пищевых продуктов для функционального состояния отдельных фрагментов желудочнокишечного тракта [16, 17], а также воздействие химических факторов риска на иммунную и нейроэндокринную системы [18].

В мировой практике применяются методы вероятностного и детерминированного моделирования. Несмотря на перспективность применения вероятностных моделей, в настоящее время они применяются крайне редко. В «Методологии оценки риска здоровью…» [19], рекомендованной Евразийским экономическим союзом, предложено применение для оценки риска усовершенствованных детерминированных моделей эволюции риска.

В свете рассмотрения аспектов математического моделирования пристального внимания заслуживает проблема интерполяции действия химических и биологических факторов пищевой продукции. Например, остаточные количества химических антимикробных препаратов могут послужить причиной как формирования устойчивой к ним микрофлоры, так и нарушения баланса микрофлоры кишечника [20–22]. При этом математическое моделирование зависимости относительной численности кишечной микрофлоры от концентрации тетрациклина показывает преимущественное подавление облигатных микроорганизмов.

Принципиальная закономерность замещения облигатной флоры кишечника факультативной представлена на рис . 1 и 2.

В результате этого процесса вероятно повышение риска заболеваний системы пищеварения (болезней желудочно-кишечного тракта и пищевой аллергии) на 4 % и иммунозависимых нарушений здоровья (болезней крови и иммунных нарушений) на 8 %

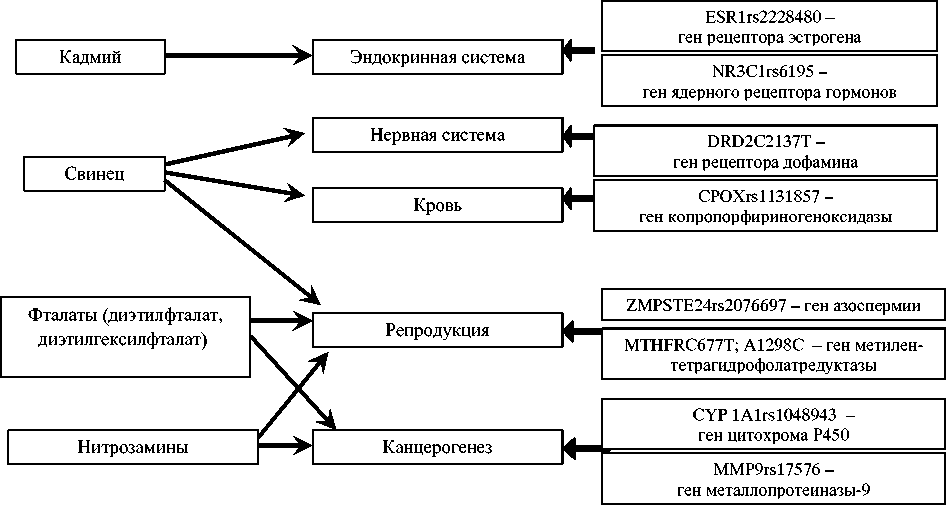

Совершенствование элементов методики выполняется применительно к каждому этапу оценки риска. Так, на этапе идентификации опасности индивидуальных рисков для выбора наиболее восприимчивых контингентов с учетом индивидуальных особенностей целесообразным является применение биологических показателей, оценивающих индивидуальные особенности организма. В качестве индикаторов индивидуальной чувствительности к воздействию вредных химических веществ в пищевых продуктах могут быть использованы полиморфизмы кандидатных генов (рис. 3). В соответствии с вероятным негативным эффектом конкретных загрязнителей эти показатели являются достаточно специфичными.

Для идентификации опасности – первого этапа оценки риска здоровью – ключевой задачей является предварительная агрегация всей имеющейся информации об области риска, его индикаторах, основных элементах системы безопасности.

Современные угрозы, например, устойчивость микроорганизмов к антимикробным препаратам, стимулируют разработку соответствующих форм представления необходимых сведений, например профилей риска. Так, при разработке профиля риска сальмонелл, устойчивых к антимикробным препаратам (АМП), при описании области риска выявляются приоритетные продукты и производственные процессы, опасные по критерию загрязнения сальмонеллами, устойчивыми к АМП (яйцо и мясо кур, птицеводство); возможные пути формирования антимикробного риска (применение фторхинолонов в кормах и при лечении птицы); потенциальные риски здоровью потребителей (увеличение сальмо-

Рис. 3. Показатели индивидуальной чувствительности к воздействию вредных химических веществ в пищевых продуктах – полиморфизмы кандидатных генов

неллезов средней и/или высокой степени тяжести); возможные мероприятия, направленные на снижение количества резистентных микроорганизмов (контроль за применением фторхинолонов на производстве). Предложены индикаторы риска, основными из которых являются доля резистентных микроорганизмов в пищевых продуктах (до 60 % сальмонелл, обнаруженных в мясе птицы, устойчивы к фторхинолонам), доля продуктов, контаминированных резистентными микроорганизмами (до 22 % мяса кур контаминировано резистентными сальмонеллами). Идентифицированы основные элементы системы безопасности. К ним относятся: система HACCP и мониторинг микробной контаминации и остаточными количествами АМП (контроль за обеззараживанием оборудования и инвентаря на птицефермах и птицефабриках, мониторинг применения фторхинолонов на производстве) и меры по уменьшению контаминации пищи микроорганизмами, обладающими антимикробным риском.

Химико-аналитической поддержки требует и этап оценки экспозиции. Помимо достаточно развитых методов идентификации факторов опасности в пищевых продуктах для повышения обоснованности оценки риска здоровью особое значение имеет определение маркеров экспозиции. К ним относятся концентрации в биологических средах либо собственно загрязнителей (например, металлов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой), либо их метаболитов (например, для фталатов, диметилового эфира терефталевой кислоты в крови, моче (метод ВЭЖХ), для нитратов – N-нитрозоаминов в крови (капиллярная газовая хроматография) и др.).

Вместе с маркерами экспозиции на этапе оценки зависимости «экспозиция – эффект (ответ)» применяется комплекс иммунологических, биохимических, генетических и других маркеров эффекта. Так, в качестве маркеров эффекта ряда загрязнителей пищевой продукции выступают показатели, характеризующие нарушения регуляции процессов, ассоциированных с метаболомом, протеомом, иммунным и цитогенетическим статусом организма (табл. 2).

Таблица 2

Маркеры эффекта ряда загрязнителей пищевой продукции

|

Контаминант пищевых продуктов |

Эффект |

Маркер эффекта |

|

Фталаты |

Нарушение эндокринного и репродуктивного статуса |

Повышение ЛПНП, дисбаланс половых гормонов, дефицит лептина |

|

Кадмий |

Нарушение эндокринного статуса |

Дисбаланс содержания тестостерона, антиспермальные антитела |

|

Свинец |

Нарушение нервного статуса |

Снижение серотонина |

|

Нарушение гемопоэза |

Повышение ДАЛК в моче, анемия |

|

|

Нарушение репродуктивного статуса |

Дисбаланс половых гормонов гиперпродукция АФП, ХГЧ |

|

|

Нитрозамины |

Канцерогенез |

Гиперпродукция онкомаркеров (АФП, СА199, СА724, СА242) |

Маркеры экспозиции и эффекта вместе с эпидемиологическими моделями служат информационной основой для установления закономерности связей и расчета показателей для дальнейшей оценки риска здоровью. Установленные закономерности вместе с опытом, накопленным в ходе имитационного моделирования физиологических процессов, послужил основой для многоуровневого моделирования эволюции риска здоровью. Модели такого вида позволяют прогнозировать негативные эффекты на уровне как критических органов и систем, так и организма в целом.

Модель эволюции риска нарушения функций организма человека обладает рядом преимуществ. К ним относятся: возможность имитации накопления риска, оценка риска для заданных сценариев экспозиции, расчет сокращения прогнозируемой продолжительности жизни, классификация уровней риска с оценкой его допустимости.

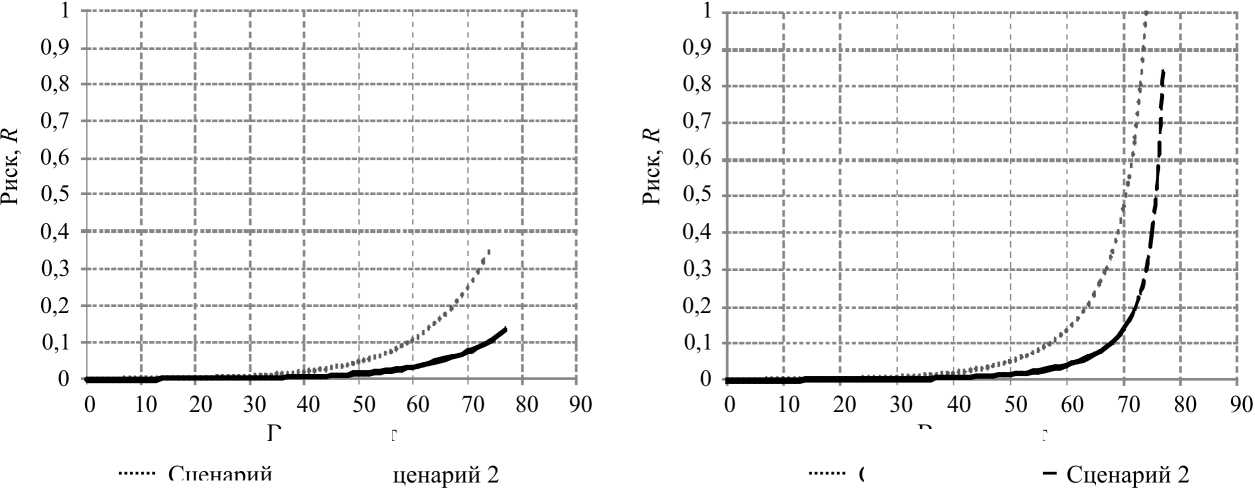

Эти возможности были использованы на базе гармонизированных принципов при оценке риска здоровью для условий поступлении рактопамина в организм и обосновании недопустимости его содержания в мясопродуктах. Показано, что в условиях среднего уровня потребления продуктов животного происхождения населением Российской Феде- рации допустимое остаточное содержание рактопамина на уровне, рекомендуемом Комиссией Codex Alimentarius (сценарий 1), существенно выше, чем при поступлении рактопамина на уровне нижней границы его количественного определения в тканях (3–5 мкг/кг) (сценарий 2). Графическое изображение результатов моделирования эволюции риска здоровью при воздействии рактопамина представлено на рис. 4.

Предложенные методические подходы к моделированию эволюции риска с учетом опыта их применения легли в основу методологии оценки риска здоровью населения при воздействии химических, физических и биологических факторов для определения показателей безопасности продукции (товаров), рекомендованной Евразийской экономической комиссией. Эти методические подходы позволяют в рамках характеристик риска, помимо оценки и классификации уровней многофакторного риска в течение всей жизни, определять структуру его формирования по факторам и ответам.

С учетом характеристики риска с расчетом оценочного индекса дифференцируются меры по управлению им, вплоть до изъятия пищевой продукции из обращения, если уровень риска очень высокий (табл. 3).

a

б

Возраст, лет д 1 - - С]

Возраст, лет

Сценарий 1 — ■

Рис. 4. Риск нарушений функций сердечно-сосудистой системы: а – дополнительный; б – приведенный

Таблица 3

Меры по управлению риском по результатам оценки его эволюции

|

Оценочный индекс риска |

Характеристика риска продукции |

Меры по управлению риском |

|

Менее 0,05 |

Пренебрежимо малый риск |

Меры применяются только в случаях появления жалоб и рекламаций |

|

0,05–0,35 |

Умеренный риск |

Информирование о риске (маркировка). Минимизация риска на этапах проектирования и производства продукции |

|

0,35–0,6 |

Высокий риск |

Включение в категорию рисковых поставок. Информирование о риске. Ограничение выпуска и использования |

|

Более 0,6 |

Очень высокий риск |

Включение в категорию рисковых поставок. Срочное информирование о риске. Изъятие продукции |

В области управления риском здоровью, связанным с пищевой продукцией, можно выделить такие приоритетные направления, как развитие процедур управления (рисковые поставки, ХАССП), оптимизация контрольно-надзорной деятельности, обоснование гигиенических требований и стандартов по критериям приемлемого риска.

Нормативные документы, определяющие систему менеджмента риска для здоровья, связанного с продуктами питания, в Российской Федерации в основном гармонизированы с мировой практикой, в первую очередь – с европейскими партнерами. Необходимость осуществления и основные принципы ХАССП определены в законодательстве ЕАЭС о техническом регулировании.

Одним из средств управления риском пищевой продукции для здоровья потребителей является идентификация рисковых поставок. Российской Федерацией предложен порядок включения продукции в группу недопустимого риска в соответствии с оценочной матрицей (табл. 4).

Таблица 4

Оценочная матрица уровня риска нарушения здоровья для отнесения продукции к категории рисковых поставок

|

Вероятность нарушения здоровья при использовании продукции |

Характеристика степени тяжести нарушения здоровья |

|||

|

тяжелая |

средняя |

легкая |

||

|

Очень высокая |

1/10 |

Очень высокий |

Очень высокий |

Высокий |

|

Высокая |

1/100 |

Очень высокий |

Высокий |

Умеренный |

|

Средняя |

1/1000 |

Высокий |

Умеренный |

Малый |

|

Низкая |

1/10 000 |

Умеренный |

Малый |

Малый |

В категорию рисковых поставок целесообразно отнести недоброкачественную продукцию с серьезным риском здоровью, которая характеризуется уровнями риска «очень высокий» и «высокий». По результатам оценки рисковая продукция может быть внесена в Информационную систему Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и фитосанитар-ных мер, кроме того – в Интегрированную информационную систему внешней и взаимной торговли Таможенного союза (информационный ресурс по поставке продукции с недопустимым риском).

В 2015 г. на базе законодательных документов и инициатив [10] состоялось правовое закрепление применения Федеральной службой риск-ориентиро-ванной модели контрольно-надзорной деятельности. Такая модель потребовала создания классификации как пищевой продукции, так и объектов надзора ее производящих и участвующих в торговом обороте. В качестве основы такой классификации применены популяционные показатели риска при нарушении установленных требований (RI). Методические под- ходы к оценке этих показателей учитывают не только вероятность нарушений обязательных требований безопасности к продовольственной продукции и потенциальный вред здоровью, но и региональные особенности потребления пищевой продукции.

R = E (pu)^, где pi – вероятность нарушений обязательных требований безопасности к продовольственной продукции по i-му критерию (фактору) в ходе одной проверки. В качестве фактора опасности рассматриваются все исследуемые в продукции в ходе контрольно-надзорных мероприятий химические вещества, микробиологические и паразитарные агенты, радиологические показатели, генно-модифицированные организмы;

u i – относительный вред здоровью, формируемый нарушением требований безопасности к i -му фактору в j -й продукции;

W – коэффициент, характеризующий региональные особенности потребления видов пищевой продукции.

На основании уровня риска причинения вреда здоровью вследствие употребления населением пищевых продуктов, не соответствующих требованиям безопасности, продукция может быть отнесена к одной из шести категорий риска от низкого до чрезвычайно высокого (табл. 5).

Таблица 5

Оценочная матрица уровня риска нарушения здоровья для отнесения продукции к категории рисковых поставок

|

Категория риска |

Диапазон значений потенциального риска причинения вреда здоровью ( R I) |

|

Чрезвычайно высокий |

> 1⋅10–1 |

|

Высокий |

10–2< R ≤ 1⋅10–1 |

|

Значительный |

10–3< R ≤ 1⋅10–2 |

|

Средний |

10–4< R ≤ 1⋅10–3 |

|

Умеренный |

10–6< R ≤ 1⋅10–4 |

|

Низкий |

< 10–6 |

При апробировании данной классификации установлено, что в Российской Федерации пищевой продукции, которую можно было бы отнести к объектам чрезвычайно высокого риска, нет. Наибольшие риски (на уровне высоких) формирует хлебобулочная и кондитерская продукция (к этой группе относятся все виды кондитерских изделий, в том числе кремовых), бахчевые культуры, рыба и рыбные продукты. К продукции значительного риска отнесены консервы, молоко и молочная продукция, мясо птицы, безалкогольные напитки и т.п.

В соответствии с функцией защиты прав потребителей в риск-ориентированной модели надзора за пищевой продукцией предложенная классификация учитывает и компонент риска имущественных потерь потребителя в результате нарушения требований законодательства. При определении этого вида риска, кроме вероятности приобретения потребителем небезопасной пищевой продукции, учитываются потенциальные имущественные потери от невозможности ее использования (RII):

II II II R — p U V, где pII – вероятность приобретения потребителем небезопасной пищевой продукции, оценивается по доле продукции, изъятой в результате осуществления контрольно-надзорной деятельности;

u II – потенциальные имущественные потери от неиспользования единицы пищевой продукции (руб./кг, руб./л, руб./шт. и т.д.);

V – объем потребления пищевой продукции одним человеком в год (кг/год, л/год, шт./год и т.д.).

В качестве критического уровня риска имущественных потерь принимается величина, соответствующая 70 % от доходов населения, поскольку доля прожиточного минимума населения в них в целом по Российской Федерации составляет порядка 30 %.

Категория риска пищевой продукции определяет объем контроля при проведении плановых проверок. Так, продукты, относимые к группам высокого и значительного риска, подлежат документарному и лабораторному контролю в полном объеме. При этом продукция чрезвычайно высокого риска подлежит контролю по максимально полному перечню факторов.

Нарушения требований к безопасности пищевой продукции в значительной мере обусловлены нарушениями санитарного законодательства на объектах по производству пищевых продуктов. В связи с этим выделяется шесть категорий таких объектов по критериям потенциального риска причинения вреда здоровью. Методические походы к классификации объектов по производству пищевых продуктов учитывают связанный с нарушениями санитарного законодательства риск для здоровья работающих, населения и потребителей пищевой продукции. Эта классификация служит основой для планирования контрольно-надзорной деятельности, в первую очередь частоты проверок. Например, объекты чрезвычайно высокого риска целесообразно проверять каждый год, низкого риска могут быть освобождены от плановых проверок.

Апробирование этих методических подходов показало, что потенциальный риск причинения вреда здоровью человека вследствие одного нарушения санитарного законодательства существенно отличается в зависимости того, на каких хозяйствующих субъектах осуществляется производство и оборот пищевой продукции объектами надзора. Так, установлено, что нарушение санитарного законодательства в учреждениях для детей-сирот, где потребляется продукция практически полностью собственного производства, может нанести гораздо больший вред, чем на промышленных предприятиях.

В Российской Федерации накоплен научными организациями Российской академии наук, Минздрава и Роспотребнадзора определенный опыт оценки химических и микробиологических факторов риска пищевых продуктов. Этот опыт применен для разработки гигиенических нормативов по критериям риска как части санитарного законодательства. Ряд таких нормативов (максимально допустимые уровни рактопамина и антибиотиков тетрациклинового ряда в мясопродуктах, нитратов в продуктах растениеводства и L. Monocytogenes в мясопродуктах, рыбной и молочной продукции) уже разработан.

Неотъемлемым элементом методологии анализа риска является риск-коммуникация – процесс обмена информацией о факторах и уровнях риска между производителями и потребителями пищевой продукции, представителями государственной и местной власти, экспертным сообществом, институтами гражданского общества.

Традиционно в России риск-коммуникация подменяется своей простейшей моделью – информированием о риске. Потребители пищевой продукции здесь выступают лишь объектом воздействия, они не принимают участие в обсуждении приемлемости риска и мероприятий по управлению им. Однако сегодня целесообразно развивать двустороннюю модель риск-коммуникации, обеспечивающую вовлечение всех заинтересованных сторон в принятие решений по управлению риском. Построение диалоговой модели риск-коммуникации в сфере безопасности пищевых продуктов возможно при решении ряда проблем. К ним относятся следующие.

Во-первых, низкий уровень информационной активности потребителей. Так, согласно данным всероссийских организаций по изучению общественного мнения, свыше трети россиян практически никогда не обращают внимания на этикетку пищевых продуктов. Среди мужчин таковых почти половина.

Во-вторых, отсутствие устойчивой установки на самосохранительное поведение. Как показывают результаты опросов, россияне хорошо осведомлены о рисках, связанных с потреблением фастфуда, но свыше трети опрошенных регулярно его покупают.

В-третьих, необходимость совершенствования государственной системы риск-коммуникации – изменение каналов распространения информации на те, что пользуются спросом у целевой аудитории.

В-четвертых, недостаточно активное включение экспертного сообщества в эффективный диалог о риске. К сожалению, сейчас предоставляемая экспертами информация по результатам оценки риска не адаптирована для населения и лиц, принимающих решения.

В целом, несмотря на широкое внедрение методологии анализа риска пищевой продукции, Российской Федерации в ближайшей перспективе предстоит решить ряд задач. К ним относятся:

-

♦ усиление позиций методологии оценки риска здоровью в санитарном законодательстве Россий-

- ской Федерации и создание нормативной базы для оценки риска загрязнения пищевой продукции для здоровья и связанных этим имущественных потерь потребителя;

-

♦ ускорение разработки и внедрения гармонизированных risk-based стандартов качества как критериев безопасности пищевой продукции для здоровья с их использованием в контрольно-надзорной деятельности;

-

♦ совершенствование информационной базы для оценки риска здоровью и имущественных по-

- терь потребителя, в том числе в рамках мониторинговых программ;

-

♦ развитие международного сотрудничества по проблемам анализа риска загрязнения пищевой продукции, в том числе под эгидой международных организаций.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Анализ рисков для здоровья населения Российской Федерации, обусловленных загрязнением пищевых продуктов

- Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Продовольственная безопасность/А.В. Гордеев, О.А. Масленникова, Д.Ф. Вермель, А.И. Алтухов, Г.В. Беспахотный, Е.Н. Борисенко, А.Н. Даурский, Н.К. Долгушкин, А.Х. Заверуха, В.И. Назаренко, Б.А. Рунов, Е.В. Ульянов, И.Г. Ушачев, Л.С. Чешинский, В.И. Драгайцев, Г.С. Прокопьев, И.С. Санду, Л.П. Силаева, И.Л. Старостина, А.Е. Суглобов . -М., 2000. -Т. 1, раздел 1. -537 c.

- Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Хотимченко С.А. Нормативная база оценки качества и безопасности пищи//Russian Journal of Rehabilitation Medicine. -2017. -№ 2. -С. 74-120.

- Еделев Д.А., Кантере В.М., Матисон В.А. Оценка рисков -важнейший элемент риск-менеджмента пищевой продукции//Пищевая промышленность. -2011. -№ 9. -С. 14-16.

- Матисон В.А., Арутюнова Н.И. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности и качества продуктов питания//Пищевая промышленность. -2016. -№ 5. -С. 16-20.

- Продовольственная независимость России: в 2 т./А.И. Алтухов, В.А. Афанасьев, А.К. Батурин, В.А. Бутковский, В.Д. Глущенко, А.Л. Злочевский, В.А. Измайлов, О.А. Ильина, В.С. Иунихина, С.В. Кислов, С.В. Краус, В.Н. Кустов, Ю.И. Ковалев, М.Л. Мамиконян, В.Н. Мошкович, А.П. Нечаев, С.М. Носенко, А.Б. Овечкин, А.Н. Пономарев, В.А. Тутельян . -М.: ООО «Технология ЦТ», 2016. -Т. 1. -560 с.

- Нургалиева М.Т., Смагулов А.К., Искакова Ж.А. Вопросы регулирования качества и безопасности пищевой продукции в рамках Европейского и Евразийского экономического союза//Наука и Мир. -2016. -Т. 1, № 3 (31). -С. 86-91.

- The Future of Risk Assessment in the European Union: The Second report on the Harmonisation of Risk Assessment Procedures/Scientific Steering Committee, EU. -Brussels, 2003. -112 p.

- Никитин С. О присоединении России к соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации//Международный сельскохозяйственный журнал. -2009. -№ 4. -С. 3-6.

- Матисон В.А., Ясинов О.Ю. Безопасность продуктов питания: научные исследования и подготовка кадров//Пищевая промышленность. -2017. -№ 4. -С. 21-24.

- Беркетова Л.В., Крюкова Е.В. Анализ рисков при обеспечении безопасности продуктов питания//Вопросы питания. -2014. -Т. 83, № S3. -С. 153.

- Макаров Д.А., Комаров А.А., Селимов Р.Н. Обеспечение химической безопасности пищевой продукции в Российской Федерации//Контроль качества продукции. -2017. -№ 5. -С. 21-26.

- Методы и технологии анализа риска здоровью в системе государственного управления при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения/Н.В. Зайцева, А.Ю. Попова, И.В. Май, П.З. Шур//Гигиена и санитария. -2015. -Т. 94, № 2. -С. 93-98.

- Методические подходы к оценке интегрального риска здоровью населения на основе эволюционных математических моделей/Н.В. Зайцева, П.З. Шур, И.В. Май, Д.А. Кирьянов//Здоровье населения и среда обитания. -2011. -Т. 223, № 10. -С. 6-9.

- Концептуальные и методические аспекты повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности на основе оценки опасности объекта с позиций риска причинения вреда здоровью населения/Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, А.С. Сбоев, Е.Е. Андреева//Здоровье населения и среда обитания. -2014. -Т. 261, № 12. -С. 4-7.

- First report on the harmonisation of risk assessment procedures. Part 1: The Report of the Scientific Steering Committee's Working Group on Harmonisation of Risk Assessment Procedures in the Scientific Committees advising the European Commission in the area of human and environmental health 26-27 October 2000 (published on the internet 20.12.2000) . -URL: https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/first_report_on_the_harmonisation_of_risk_assessment_procedures.pdf (дата обращения: 16.09.2018).

- Trusov P.V., Zaitseva N.V., Kamaltdinov M.R. A multiphase flow in the antroduodenal portion of the gastrointestinal tract: a mathematical model//Computational and Mathematical Methods in Medicine. -2016. -Vol. 2016. -Article ID 5164029. -18 p DOI: 10.1155/2016/5164029

- Орлова Е.Д., Камалтдинов М.Р. Моделирование пищеварительных процессов в двенадцатиперстной кишке//Математическое моделирование в естественных науках. -2017. -Т. 1. -С. 246-250.

- A mathematical model of the immune and neuroendocrine systems mutual regulation under the technogenic chemical factors impact/N.V. Zaitseva, D.A. Kiryanov, D.V. Lanin, V.M. Chigvintsev//Computational and Mathematical Methods in Medicine. -2014. -Vol. 2014. -Article ID 492489. -12 p DOI: 10.1155/2014/492489

- Методология оценки рисков здоровью населения при воздействии химических, физических и биологических факторов для определения показателей безопасности продукции (товаров)/Евразийская экономическая комиссия. -M.: Юманите Медиа, 2014. -115 с.

- Residue evaluation of certain veterinary drugs. Meeting 2010-Evaluation of data on ractopamine residues in pig tissues/Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. -Italy, Rome, 2010. -52 p.

- Alemanno A., Capodieci G. Testing the Limits of Global Food Governance: The Case of Ractopamine//Eur. J. Risk Regul. -2012. -Vol. 3. -P. 12.

- Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety evaluation of ractopamine//EFSA J. -2009. -Vol. 1041. -P. l-52.