Анализ стабильных изотопов: основы метода и обзор исследований в Сибири и Евразийской степи

Автор: Святко С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Анализ стабильных изотопов азота и углерода - один из современных методов изучения различных аспектов жизни древних популяций, включая диету и экономику. В статье изложены методические основы анализа, а также дан обзор палеодиетарных исследований с его применением в Сибири и Евразийской степи по состоянию на конец 2013 г. По имеющимся данным, диета различных популяций энеолита - раннего железного века на этой территории менялась как во времени, так и в пространстве, но всегда включала достаточно большое количество рыбы. Различия в диете (и, соответственно, в хозяйственном укладе) между разными группами носителей одной и той же культуры были связаны с их попытками адаптироваться к конкретным условиям окружающей среды. Отмечено сильное влияние климатических факторов (изменения влажности) на изотопные показатели. Просо появилось лишь в XIV в. до н.э. в Минусинской котловине; таким образом, Южная Сибирь, по-видимому, стала одним из первых центров его распространения в Сибирском регионе. Несмотря на относительно большое количество работ, палеодиетарные исследования с применением изотопного анализа в Сибири и Евразийской степи находятся на этапе накопления данных. Одним из важнейших критериев этих исследований является систематический подход, включающий изотопный анализ костных остатков не только людей, но и всех потенциальных составляющих диеты - наземных и водных животных, а также образцов растений (т.н. фоновых образцов).

Анализ стабильных изотопов, евразийская степь, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145758

IDR: 145145758 | УДК: 550.4+903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.047-055

Текст научной статьи Анализ стабильных изотопов: основы метода и обзор исследований в Сибири и Евразийской степи

Изотопный анализ – один из самых продуктивных современных методов изучения различных аспектов жизни древних популяций. Измерение стабильных изотопов углерода (δ13C) используется для определения соотношения растений C3 и С4 в диете, а также пропорций морской пищи. Зачастую оно применяется вместе с анализом изотопов азота (δ15N), который позволяет оценить трофический уровень индивида (т.е. его положение в пищевой цепи). Изотопный состав водорода (δD) в коллагене костей также может указывать на трофическое положение [Reynard, Hedges, 2008]. Анализ изотопов серы (δ34S), свинца (208Pb/206Pb и 207Pb/206Pb), стронция (87Sr/86Sr) и кислорода (δ18O) позволяет сделать географическую привязку индивида, т.к. их уровень специфичен для каждого региона. Измерение δ34S также используется в исследованиях прибрежных пищевых цепей, где есть выраженная разница между изотопным составом пищевых источников (морских, пресноводных, наземных) [Richards, Fuller, Sponheimer et al., 2003; Privat, O’Connell, Hedges, 2007].

Данная работа по священа анализу стабильных изотопов углерода и азота костного коллагена. Этот метод позволяет определить особенности диеты конкретных индивидов, а анализ группы дает представление о вариациях в пределах популяции (различиях между людьми разных полов, возраста и социального положения).

Теоретические основы метода

Использование δ13C. Углерод встречается в атмосфере в виде двух стабильных изотопов – 12C и 13C. Их соотношение в образце обозначается δ13C и измеряется в промилле относительно международного стандарта PDB (морское ископаемое Belemnitella из геологической формации Пиди в Южной Каролине). В процессе фотосинтеза углерод в виде СО2 поглощается растениями и передается далее по пищевой цепи. Существует несколько типов фотосинтеза. Тип C3, при котором СО2 поглощается в виде молекулы с тремя атомами углерода, используется большинством растений, включая основные злаки. В процессе фотосинтеза C4 генерируется молекула, содержащая четыре атома углерода. Этот тип используется приблизитель- но десятью семействами, включая кукурузу, сахарный тростник, некоторые виды проса, маревые, сорго и амаранты. Существует еще т.н. САМ-фотосинтез (Crassulaceae acid metabolist – кислотный метаболизм толстянковых), характерный в основном для тропических суккулентов, которые редко входят в рацион животных или людей. Растения C3 хорошо приспособлены к умеренному климату, их значения δ13C приблизительно равны –26,5 ‰. Растения C4 лучше адаптированы к более засушливым условиям, у них эти показатели в среднем составляют –12,5 ‰ [Chisholm, 1989; Tieszen, Fagre, 1993].

В процессе перехода с одного трофического уровня на другой происходит фракционирование. Разница между значениями δ13C растительной пищи и коллагена потребителей составляет приблизительно 4–5 ‰ [Ambrose, 1993]. Таким образом, уровень δ13C коллагена травоядных, питающихся исключительно растениями C3, будет в среднем –21,5 ‰. Если диета животного основана только на C4-растениях, этот показатель составит приблизительно –7,5 ‰. У индивида, потреблявшего растения и C3, и C4, значение δ13C коллагена будет между –21,5 и –7,5 ‰, и в идеале можно рассчитать их пропорцию в рационе.

Небольшое увеличение (0,5–2,0 ‰) δ13C происходит на каждом этапе пищевой цепочки: если показатели C3-травоядных в среднем равны –21,5 ‰, то величина δ13C коллагена человека, питающегося мясом этих животных, будет –20,5 ‰ [Schoeninger, 1985; Bocherens, Drucker, 2003]. Значения δ13C могут быть повышены у грудных младенцев вследствие их более высокого трофического уровня по отношению к матерям [Jenkins et al., 2001].

Уровни δ13C в морских экосистемах, как правило, лежат между этими показателями наземных систем C3 и C4 в зависимости от их источников углерода. В большинстве пресноводных водоемов величины δ13C понижены и соответствуют пищевым цепям C3 [Ambrose, 1993]. Таким образом, по изотопному составу углерода зачастую сложно выявить наличие в рационе пресноводной рыбы. Поскольку увеличение δ13C в коллагене может быть связано с потреблением как растений С4, так и морской пищи, то бывает трудно провести различие между этими компонентами. Для определения трофического уровня индивида необходим анализ стабильных изотопов азота.

Существует ряд недиетарных факторов, влияющих на уровни δ13C, в частности эффект канапе

(или «затемнения») – уменьшение данного показателя у лесных растений от верхушки зеленого покрова до листьев, находящихся вблизи земли, в тени [van der Merwe, Medina, 1991]. Эффект распространяется также на водные системы и фауну и, вероятно, сказывается на уровне δ13C коллагена людей, потребляющих мясо животных из разных ареалов.

Использование δ15N. Азот представлен в атмосфере двумя стабильными изотопами – 14N и 15N. Их соотношение в образце (δ15N) выражается в промилле относительно международного стандарта AIR (Ambient Inhalable Reservoir – атмосферный азот). Азот проникает в большинство растений из почвы в результате бактериального разложения. Значения δ15N у современных растений колеблются в пределах 0–5 ‰. В результате фракционирования на каждом трофическом уровне происходит увеличение δ15N на 3–6 ‰ [Hedges, Reynard, 2007; O’Connell et al., 2012]. Таким образом, у людей, потребляющих мясо наземных травоядных, данный показатель будет приблизительно равен 9 ‰, хотя это зависит от изотопного состава азота в местных растениях. В водных системах уровни δ15N могут быть очень высокими из-за сложной структуры пищевой цепи (большего количества трофических уровней).

Существует ряд недиетарных факторов, влияющих на изотопный состав азота в образце.

Эффект вскармливания . У грудных младенцев величины δ15N завышены по сравнению со взрослыми: питаясь молоком матери, дети находятся на уровень выше в пищевой цепи. Поэтому во избежание путаницы молодых особей обычно исключают из изотопных исследований. Дентин также подвержен эффекту вскармливания, поскольку большинство зубов человека формируется в младенчестве. Изотопный анализ дентина широко используется для определения возраста отлучения индивида от груди (напр.: [Clayton, Sealy, Pfeiffer, 2006]).

Климатический эффект . Значения δ15N на всех трофических уровнях могут быть повышены в условиях засухи (напр.: [Murphy, Bowman, 2006]).

Эффект унаваживания . Унаваживание увеличивает δ15N почв и впоследствии – растений [Bogaard et al., 2007, 2013]. Постоянное использование в пище обогащенных азотом растений приводит к повышению этого показателя в коллагене людей, что может быть ошибочно интерпретировано как потребление ими мяса животных.

Ограничения метода. Для анализа δ15N и δ13C в о сновном используется ко стный коллаген. Поскольку коллаген усваивается в организме преимущественно из белкового компонента диеты, он отражает главным образом белковые источники пищи [Chisholm, 1989]. Ко сть постоянно регенерирует. Полная замена костного коллагена занимает, по раз- ным данным, от 2 до 30 лет, в зависимости от конкретной части скелета (обсуждение см.: [Ibid.; Wild et al., 2000]). Для бедренной кости этот период составляет более десяти лет [Hedges et al., 2007]. Регенерация губчатой костной ткани происходит быстрее, чем компактной [Parfitt, 1994; Manolagas, 2000]. Поэтому изотопные данные отражают не усредненный рацион индивида, а скорее диету последнего десятилетия его жизни. Сравнение результатов анализа коллагена и дентина позволяет выявить изменения в питании или миграции индивида на протяжении его жизни.

Пробоотбор и подготовка остеологического материала

Для изотопного анализа требуется несколько граммов нехрупкой компактной ко сти (ломко сть кости зачастую указывает на деградацию коллагена). В идеале образцы должны быть из одного и того же фрагмента скелета. Как упоминалось выше, в зависимости от целей исследования следует с осторожностью относиться к отбору зубов (дентина). Разумеется, не стоит брать образцы со следами загрязнений (клея, чернил).

Подготовка образца кости для анализа (выделение белковой фракции) в большинстве лабораторий о суще ствляется по усовершенствованному методу [Brown et al., 1988], дополненному ультрафильтрацией [Bronk Ramsey et al., 2004]. Проводятся деминерализация раздробленного фрагмента, желатинизация белка, фильтрация и ультрафильтрация коллагена (для удаления мельчайших примесей), его сублимационная сушка. Изотопный состав полученного сухого коллагена анализируется при помощи масс-спектрометра.

Критерии оценкихорошо сохранившегося коллагена

Содержание коллагена в ко сти должно быть не менее 0,5 % [van Klinken, 1999], а атомное соотношение углерода и азота в нем (С : Nat) – в пределах 2,9–3,5 [DeNiro, 1985; Bronk Ramsey et al., 2004]. Оно рас-%С 14

считывается по формуле С : Nat = Х L2 , где %С и %N – содержание углерода и азота в коллагене. В качестве дополнительного критерия используется само содержание этих элементов. Характеристикой хорошо сохранившегося коллагена являются %C = 34,8 ± 8,8 (1σ) wt и %N = 11÷16 wt [van Klinken, 1999]. Более высокие значения %С указывают на примесь органического углерода, а более низкие – на примесь неорганических веществ.

При публикации результатов, помимо лабораторного шифра и непосредственно изотопных показателей образца, необходимо указывать содержание в нем коллагена, атомное соотношение углерода и азота, анализируемую часть скелета, а также биологический вид, пол и возраст индивида, памятник, номер могилы/скелета.

Обзор исследований в Сибири и Евразийской степи

На сегодняшний день в мире проводится огромное количество изотопных палеодиетарных исследований, в частности для изучения экономики древних народов в переходные периоды между различными археологическими эпохами [Richards, Schulting, Hedges, 2003], распространения злаков в Азии [Pechenkina et al., 2005; Hu et al., 2008] и Америке [Schoeninger, 2009]. Остановимся подробнее на основных исследованиях в Евразийской степи (рис. 1). Современный изотопный фон (анализ растений) региона представлен в ряде работ [Makarewicz, Tuross, 2006; Macarewicz, 2014; Wang, 2004, 2005; Wang et al., 2005; Pyankov et al., 2000; и др.].

Северный Китай. По археологическим данным, на этой территории возделывание проса практиковалось с VII тыс. до н.э., а к V тыс. до н.э. было широко распространено (просо встречается практически на каждом памятнике). Тем не менее изотопный анализ антропологических материалов раннего неолита из пров. Хэнань (7000–5800 гг. до н.э.) показал, что диета этого населения в основном включала С3-растения (рис) и животный белок. У людей, оставивших памятник Сяоцзиншань (6000 г. до н.э.), просо составляло ок. 25 % пищевого белка, остальная часть рациона была основана на С3-продуктах растительного и животного происхождения [Hu et al., 2008].

Интересные результаты получены по антропологическим материалам памятника Синлунгоу (6200–5400 гг. до н.э.) во Внутренней Монголии [Ibid.]. Несмотря на их высокие показатели (δ13Cmean = = –8,9 ‰; δ15Nmean = 9,6 ‰), флотация почвы не выявила признаков проса. Однако анализ пыльцы, а также найденные о статки семян свидетельствуют о том, что в данном регионе на пастбищах доминировали травы С4. Вероятно, высокие уровни δ13C у людей были результатом потребления животного белка С4, а не проса.

Иной пищевой стратегии придерживалось население середины – конца неолита. У людей, оставивших памятники Цзянчжай и Шицзя (4900–4000 гг. до н.э.), просо составляло 75–85 % рациона. Значительное количество растений C4 потребляли также свиньи и собаки, ко сти которых найдены на памятниках Сипо и Канцьзя (4000–3500 и 2500–2000 гг. до н.э. соответственно). Видимо, просо использовалось и в качестве корма для домашних животных [Pechenkina et al., 2005]. Возможно, они доедали пищу за людьми.

Южное Зауралье. Останки домашних животных, а также пищевые нагары на сосудах из Большекара-ганского могильника (некрополь поселения Аркаим,

Рис. 1. Изотопные исследования по антропологическим материалам Евразийской степи.

1 – Прибайкалье [Katzenberg, Goriunova, Weber, 2009; Katzenberg et al., 2012; Katzenberg, Weber, 1999]; 2 – Челябинская обл. [Privat, 2002]; 3 – Барабинская лесостепь [Privat et al., 2005]; 4 – Минусинская котловина и Тува [Murphy et al., 2013; Svyatko et al., 2013]; 5 – Приднепровье [Lillie, Richards, 2000; Lillie, Budd, Potekhina, 2011]; 6 – Волго-Донское междуречье, среднее течение р. Урал, Новороссийская и Московская области [Iacumin et al., 2004]; 7 – Северный Прикаспий [Shishlina et al., 2007, 2009, 2012]; 8 – Северный Кавказ [Hollund et al., 2010]; 9 – Северный Китай [Hu, Ambrose, Wang, 2006; Hu et al., 2008; Pechenkina, Benfer, Zhijun, 2002; Pechenkina et al., 2005; Pechenkina, Benfer, Xiaolin, 2007]; 10 – Северный Казахстан [Miller et al., 2014]; 11 – Монголия [Fenner, Tumen, Khatanbaatar, 2014]; 12 – памятники Ботай (Казахстан), Кривой Рог (Украина), Верх-Кальджин II (Республика Алтай) и Абатский-3 (Юго-Западная Сибирь) [O’Connell, Levine, Hedges, 2003].

синташтинская культура, XVIII–XVI вв. до н.э.) позволили предположить, что в рацион населения входили мясо, молочные продукты и растения (в т.ч. овес). Однако изотопный анализ ко стных остатков людей и животных из кург. 25 этого могильника, а также с памятника Каменный Амбар-5 показал: основу диеты составлял животный белок [Privat, 2002].

Барабинская лесостепь. Ко сти домашних и диких животных, в т.ч. птиц и рыб, на памятнике Чича I (XIV в. до н.э. – I в. н.э.) указывают на то, что животноводство, рыболовство и охота были главными отраслями хозяйства населения. Ботанических остатков, связанных с возделыванием злаков, не выявлено. Изотопный анализ костей людей, рыб и наземных травоядных позволил сделать вывод, что основным источником белка для населения являлась рыба; рацион дополнялся мясом домашних и диких животных, в основном лошади и лося [Privat et al., 2005].

Приднепровье. Анализ антропологических и фаунистических материалов различных памятников мезолита – энеолита в бассейне среднего и нижнего Днепра показал, что диета населения основывалась на пищевых цепочках С3 и в ней было значительное количество речной рыбы [Lillie, Richards, 2000; Lillie, Jacobs, 2006; Lillie, Budd, Potekhina, 2011], доля которой, по-видимому, увеличилась в эпоху неолита.

Северный Кавказ. Анализ материалов энеолита – эпохи бронзы [Hollund et al., 2010] выявил зависимость изотопных показателей животных и людей от географического положения местообитания: самые высокие значения были получены по костям индивидов из более сухих степных районов на севере исследуемого региона. По всей видимости, климатический фактор обусловил вариации изотопных показателей местной фауны и, в свою очередь, людей. В целом высокие значения δ15N указывают на присутствие водных ресурсов в диете.

Европейская часть России. Возможная связь между аридно стью региона и изотопными показателями его обитателей была также отмечена в другом исследовании [Iacumin et al., 2004]. В степной зоне Европейской России растения С4 фиксируются по крайней мере с III тыс. до н.э., на территории Московской обл. и побережье Черного моря нет свидетельств их произрастания до III и IV тыс. до н.э. соответственно. Рацион древних степных популяций был основан на продуктах наземного происхождения с незначительной долей рыбы. Напротив, мезо-и неолитическое население, проживавшее на территории Московской обл., вероятно, употребляло большое количество рыбы.

Северный Прикаспий. У населения эпохи бронзы были обнаружены высокие уровни δ15N и в целом большой разброс изотопных значений [Shishlina et al., 2007, 2009, 2012]. Вероятно, это связано как с дие- тарными факторами (большая доля пищи водного происхождения – рыбы и моллюсков), так и с климатическими (увеличение δ15N в растениях в периоды аридизации).

Северный Казахстан. По археологическим данным, в середине – конце эпохи бронзы в регионе произошли культурные изменения, отразившиеся в погребальном обряде и особенностях устройства поселений. Традиционно это связывали с переходом от полуоседлого образа жизни, совмещавшего скотоводство и земледелие, к более мобильным формам скотоводства. Однако изотопный анализ антропологических и фаунистических материалов памятников Бестамак и Лисаковск (2100–1400 гг. до н.э.) показал, что, несмотря на произошедшие перемены, диета населения не претерпела существенных изменений [Miller et al., 2014]. Основой питания оставались пищевые ресурсы С3, преимущественно мясные и молочные продукты, доля рыбы была невелика.

Прибайкалье. С точки зрения изотопного анализа, данный регион уникален: местная фауна характеризуется крайне широким разбросом значений [Katzenberg, Goriunova, Weber, 2009; Katzenberg et al., 2012; Katzenberg, Weber, 1999]. Величины δ13C у рыб варьируют от –24,6 ‰ у пелагических видов (омуль) до –12,9 ‰ у прибрежных (язь). Показатели δ15N колеблются от 4–5 ‰ у оленей и лосей до 14 ± 1,1 ‰ у пресноводных тюленей. Эти данные показывают, что даже в пресноводных внутриматериковых экосистемах возможны значительные различия в уровнях δ13C у разных видов животных.

Вариации изотопных показателей, полученных по антропологическим материалам, главным образом обусловлены расположением археологиче ских памятников относительно оз. Байкал. У людей, живших на побережье, были в целом самые высокие уровни δ13C и δ15N, что позволяет предположить потребление ими рыбы и мяса тюленей. У населения, обитавшего ниже по р. Ангаре и в верховьях р. Лены, более низкие показатели. Видимо, оно в основном использовало наземных травоядных и речную фауну в качестве источника белковой составляющей диеты.

Монголия. Создание Монгольской империи в XIII в. послужило причиной существенных изменений в жизни не только покоренных народов, но и самих завоевателей. Было проведено изотопное исследование скелетных остатков с кладбища правящей элиты в Восточной Монголии Таван-Толгой, менее элитного могильника Цагаан-Чулуут, некрополя эпохи бронзы Улаан-Зуух, а также останков людей более позднего времени [Fenner, Tumen, Khatanbaatar, 2014; Turner et al., 2012]. В целом полученные результаты указывают на пищевые цепи С3. Показатели δ15N у индивидов, похороненных на кладбище Таван-Толгой, значительно выше, чем у погребенных из могильни- ков Цагаан-Чулуут и Улаан-Зуух. Это связано либо с потреблением большего количества животного белка привилегированным классом, либо с различным изотопным фоном районов. Других различий в диете элиты и простого населения, а также местных скотоводов эпохи бронзы не выявлено.

Южная Сибирь. Здесь было проведено несколько изотопных исследований [Murphy et al., 2013; Svyatko et al., 2013]. Анализ ок. 280 образцов костей людей и животных из приблизительно 40 памятников пяти археологических культур энеолита – раннего железного века в Минусинской котловине [Svyatko et al., 2013] позволил сделать ряд интересных наблюдений. В диете всех групп населения большую роль играла рыба. Существовали региональные различия в питании носителей одной и той же культуры, видимо связанные с адаптацией людей к местному ландшафту и климату. Не позже чем с XIV в. до н.э. здесь стало распространяться просо, вероятно привнесенное с территории Северного Китая. Это согласуется с археологическими данными, свидетельствующими о широких контактах носителей карасукской и тагар-ской культур с населением данного региона в конце эпохи бронзы – начале железного века. По-видимому, Южная Сибирь стала одним из первых центров распространения проса в Сибири в целом. Точную дату появления этого злака предстоит уточнить после изучения резервуарного эффекта в регионе.

Основные выводы. На данный момент изотопные палеодиетарные исследования в Сибири и Евразийской степи находятся на этапе накопления данных. Многие регионы, группы населения и явления еще остаются неизученными (например, влияние климатических изменений на изотопные показатели людей и животных, распространение проса на этой территории, роль рыболовства в различных культурах и т.п.).

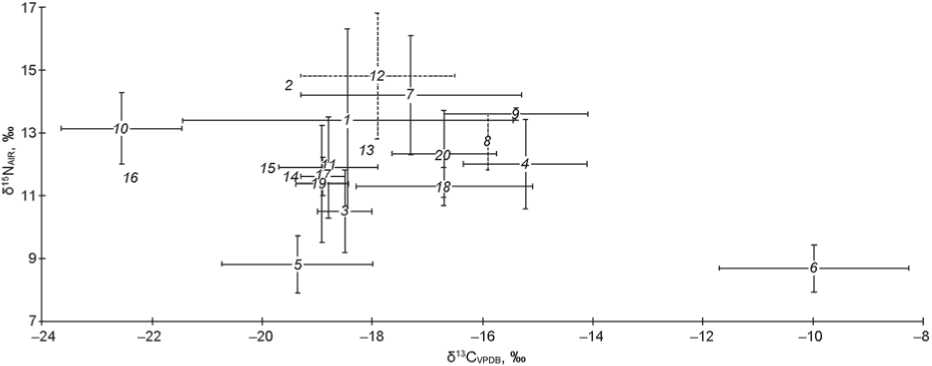

В целом диета носителей различных археологических культур Сибири и Евразийской степи менялась и во времени, и в пространстве (рис. 2). Последнее, видимо, было связано с попытками людей (даже в пределах одной культуры) адаптироваться к конкретным условиям окружающей среды.

У носителей большинства внутриматериковых культур неолита – эпохи бронзы (за исключением населения Прибайкалья) низкие уровни δ13C (ниже –18 ‰) и относительно высокие δ15N, что характерно для населения умеренных широт с лишь частично производящим хозяйством (использование охоты, рыболовства и собирательства при наличии скотоводства). Высокие значения δ15N (выше, чем на один трофический уровень по сравнению с наземной фауной) говорят о важной роли рыбы в рационе обитателей Си-

Рис. 2. Изотопные значения населения Евразийской степи (средние значения и стандартные отклонения (σ), n – число проанализированных индивидов).

1 – Прибайкалье, неолит – эпоха бронзы, n = 176 [Katzenberg, Goriunova, Weber, 2009; Katzenberg et al., 2012; Katzenberg, Weber, 1999]; 2 – Барабинская лесостепь, поздняя эпоха бронзы – ранний железный век, n = 13 [Privat et al., 2005]; 3 – Челябинская обл., эпоха бронзы, n = 14 [Privat, 2002]; 4 – Минусинская котловина и Тува, ранний железный век, n = 39 [Murphy et al., 2013]; 5 – Северный Китай, 7000–5800 гг. до н.э., n = 25 [Hu, Ambrose, Wang, 2006; Hu et al., 2008]; 6 – Северный Китай, 6200–4000 гг. до н.э., n = 20 [Pechenkina et al., 2005]; 7 – Волго-Донское междуречье, эпоха бронзы – ранний железный век, n = 12 [Iacumin et al., 2004]; 8 – Северное Причерноморье, ранний железный век, n = 3 [Ibid.]; 9 – Южный Урал, ранний железный век, n = 2 [Ibid.]; 10 – Приднепровье, мезолит – энеолит, n = 28 [Lillie, Richards, 2000; Lillie, Jacobs, 2006; Lillie, Budd, Potekhina, 2011]; 11 – Северный Кавказ, энеолит – ранняя эпоха бронзы, n = 50 [Hollund et al., 2010]; 12 – Северный Прикаспий, энеолит – эпоха бронзы, n = 78 [Shishlina et al., 2007, 2009, 2012]; 13 – Ботай (Казахстан), энеолит, n = 1 [O’Connell, Levine, Hedges, 2003]; 14 – Кривой Рог (Украина), энеолит, n = 1 [Ibid.]; 15 – Алтайский край, ранний железный век, n = 1 [Ibid.]; 16 – Абатский-3 (Юго-Западная Сибирь), ранний железный век, n = 1 [Ibid.]; 17 – Минусинская котловина, энеолит – средняя эпоха бронзы, n = 132 [Svyatko et al., 2013]; 18 – Минусинская котловина, поздняя эпоха бронзы – ранний железный век, n = 135 [Ibid.]; 19 – Северный Казахстан, эпоха бронзы, n = 55 [Miller et al., 2014]; 20 – Монголия, эпоха бронзы – Средневековье, n = 31 [Fenner, Tumen, Khatanbaatar, 2014].

бири и Евразийской степи, несмотря на отсутствие зачастую археологических находок, связанных с рыболовством. Сильное морское влияние (повышенные уровни и δ15N, и δ13C) наблюдается в материалах Прикаспийских степей, а также памятников раннего железного века Северного Причерноморья. Другой пищевой стратегии придерживалось население на территории Северного Китая: низкие уровни δ15N свидетельствуют об использовании в основном наземных источников пищи.

Повышенные значения δ13С, говорящие о потреблении проса, зафиксированы в материалах Северного Китая начиная с VI тыс. до н.э., а также Минусинской котловины с XIV в. до н.э. На территориях Южного Урала в раннем железном веке и Монголии в эпоху бронзы – Средневековья повышение уровней δ13C у населения, вероятно, было обусловлено засушливостью регионов, что привело к увеличению изотопных показателей наземной фауны и, в итоге, людей. Таким образом, даже в зонах с умеренным климатом, таких как Евразийская степь, огромное влияние на изотопные показатели их обитателей может оказать не только рацион, но и климатические условия (изменение влажности). Непринятие во внимание подобных факторов может привести к ошибочным выводам относительно диеты.

Заключение

Одним из важнейших критериев современных исследований в Сибири и Евразийской степи является систематический подход, включающий изотопный анализ костных остатков не только людей, но и всех потенциальных составляющих диеты – наземных и водных животных, а также образцов растений. Необходимо изучение изменения во времени не только диеты людей, но и изотопного фона различных регионов.

Основным фактором палеодиетарных исследований является синтезирование данных из разных источников (археология, антропология, палеоботаника, палеозоология и т.д.). Применительно к изотопному анализу речь идет об использовании различных элементов: дополнение измерений изотопов азота и углерода определением изотопного состава серы и водорода может дать намного более четкую картину питания древних популяций.

Список литературы Анализ стабильных изотопов: основы метода и обзор исследований в Сибири и Евразийской степи

- Ambrose S.H. Isotopic Analysis of Palaeodiets: Methodological and Interpretive Considerations // Investigations of Ancient Human Tissue: Chemical Analysis in Anthropology. -Langhorne: Gordon & Breach, 1993. - P 59-130.

- Bocherens H., Drucker D. Trophic level isotopic enrichment of carbon and nitrogen in bone collagen: case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems // Intern. J. of Osteoarchaeology. - 2003. - Vol. 13. - P. 46-53.

- Bogaard A., Fraser R., Heaton T.H.E., Wallace M., Vaiglova P., Charles M., Jones G., Evershed R.P., Styring A.K., Andersen N.H., Arbogast R.-M., Bartosiewicz L., Gardeisen A., Kanstrup M., Maier U., Marinova E., Ninov L., Schäfer M., Stephan E. Crop manuring and intensive land management by Europe's first farmers // PNAS. - 2013. -Vol. 110, N 31. - P. 12589-12594.

- Bogaard A., Heaton T.H.E., Poulton P., Merbach I. The impact of manuring on nitrogen isotope ratios in cereals: archaeological implications for reconstruction of diet and crop management practices // J. of Archaeol. Sci. - 2007. - Vol. 34. -P. 335-343.

- Bronk Ramsey C., Higham T., Bowles A., Hedges R. Improvements to the Pretreatment of Bone at Oxford // Radiocarbon. - 2004. - Vol. 46, N 1. - P. 155-163.