Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации в 2010-2011 годах

Автор: Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г., Солнцева Т.В., Комарова В.А.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Организация урологической помощи

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Целью этой работы было выявить участие токсичных продуктов разложения тканей и индуцированного цитотоксического механизма поражения предстательной железы в эксперименте. Патологический процесс в предстательной железе был сформирован на модели HP у самцов крыс-альбиносов. Экспериментальная часть была проведена у 78 взрослых самцов крыс, 16 из которых были контрольной группой (нетронутой). HP инициировали кастрацией самцов крыс с одновременным введением тестостерона в дозе 0,1 мг / кг подкожно один раз в день в течение 21 дня. Кроме того, дважды с интервалом в 3 дня животным вводили подкожно токсичным стандартизованным ксеноскином свиной свиной головы с экстрактом в дозе 1 мл / кг. Экспериментальные животные наблюдались ежедневно. В этом случае было оценено их общее состояние, мобильность. На 2, 7 и 14 день эксперимента были взяты образцы для исследования, и животные были выведены из эксперимента под анестезией. Чтобы восстановить экспериментальную модель, пришел к выводу, что был сделан из критериев глубины морфологических изменений в ткани предстательной железы в соответствии с их уровнем лейкоцитолиза и поляризованной флуоресценции железистого сока кристаллов в печати на стеклянная полка. Было доказано, что использование токсичного термодененатурированного субстрата ксеногенетической кожи в качестве индуктора HP обеспечивает высокую воспроизводимость и стандартизацию моделируемой модели патологического процесса. Особенности поляризованной флуоресценции компонентов предстательной железы представляют собой высокоинформативный тест на структурное и функциональное состояние предстательной железы и могут использоваться в качестве клинико-диагностических и прогностических критериев.

Хронический простатит, лейкоцитолиз, поляризованная флуоресценция кристаллов сока предстательной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/142188354

IDR: 142188354

Текст научной статьи Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации в 2010-2011 годах

ФГБУ «НИИ урологии Минздрава» России, Москва

октября 2012 г. в Москве состоялся Первый национальный съезд врачей Российской Федерации. С докладом на съезде выступила министр здравоохранения России Веро ника Скворцова. Участники съезда обсудили важнейшие вопросы, касающиеся повышения доступности и качества медицинской помощи, развития здравоохранения в малых городах и сельской местности, охраны здоровья детей, профессиональной подготовки врачей и кадровой политики в здравоохранении [1].

В Резолюции съезда отмечено, что важнейшую роль в улучшении здоровья населения, увеличении продолжительности жизни должен играть приоритет профилактического подхода, т.е. переход от системы здравоохранения, направленной, преимущественно, на лечение заболеваний, к системе, основанной на формировании здорового образа жизни и предупреждение развития заболеваний.

Высокой оценки были удостоены начатые в регионах страны программы модернизации здравоохранения и реализация мер по инфраструктурному обновлению, переоснащению, информатизации медицинских организаций. Сделан акцент на необходимость продолжения начатой работы.

Съезд признал особую важность разработки и осуществления мероприятий, обеспечивающих инновационное развитие здравоохранения: внедрение в медицинскую практику высокотехнологичных методов прогнозирования, диагностики, лечения и реабилитации больных.

Активная реализация начатого в 2006 году приоритетного национального проекта «Здоровье», а в 2011 году – региональных программ модернизации здравоохранения, привели к существенным позитивным изменениям: за шесть лет продолжительность жизни россиян увеличилась почти на четыре года, общая смертность снизилась на 16%, младенческая – на 33%, материнская – на 36%. Отмечено снижение смертности от всех основных социально значимых заболеваний.

Для успешного решения стоящих перед здравоохранением задач необходимы новые подходы к организации работы участковой службы, тарифной политики, новые материальные стимулы оценки работы врача по конечному результату – состоянию здоровья прикрепленного населения, проценту заболеваний, выявленных на самой ранней, излечимой стадии. Предстоит вернуться к ежегодной диспансеризации детей и подростков, регулярным профилактическим осмотрам и диспансеризации взрослого населения.

В течение пяти месяцев подряд в 2012 году был зафиксирован естественный прирост населения, и рождаемость, наконец, стала превышать смертность. Продолжительность жизни в России за последнее четырехлетие превысила 70 лет. Однако уровень смертности в нашей стране еще очень высок, особенно среди мужчин среднего возраста. Нашему обществу следует преодолеть безответственное отношение к вопросам здорового образа жизни. Создается система публичного мониторинга качества медицины с привлечением к этой работе профессионалов с лучшим международным опытом [2].

В целях совершенствования статистической отчетности для более полного отражения показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями и состояния онкологической помощи Министерство здравоохранения РФ инициировало расширение отчетных форм. Сдача годовых отчетов за 2011 г. впервые производилась по новым отчетным формам, утвержденным Постановлением Росстата № 520 от 27.12.2011 г.

В новых формах расширен перечень локализаций патологических процессов, в частности в таблицу по заболеваемости включены некоторые отсутствовавшие ранее локализации, увеличен объем собираемых данных по первично-множественным опухолям и раку in situ, разделены опухоли I и II стадии, четче и полнее представлена информация по лечению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения исследования была собрана и обобщена информация по основным показателям, характеризующим урологические, в том числе и онкоурологические заболевания в РФ в период 2010 - 2011 гг. на основании данных официальной статистики Министерства здравоохранения РФ, отчетов региональных специализированных учреждений и федерального государственного статистического наблюдения [3, 4, 5, 6].

Анализу подвергались данные о заболеваниях мочеполовой системы, в том числе гломерулярных, тубулоинтерстициальных болезнях почек, других болезнях почки и мочеточника, почечной недостаточности, мочекаменной болезни, болезнях предстательной железы (ПЖ), злокачественных новообразованиях мочевого пузыря, ПЖ и почки. Изучалась распространенность этих заболеваний в России в 2011 году по сравнению с 2010 годом, а также показатели смертности населения от болезней мочеполовой системы и онкоурологи-ческих заболеваний. Определялись максимальные и минимальные показатели частоты встречаемости урологических заболеваний на 100 000 населения по федеральным округам Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Заболевания мочеполовой системы.

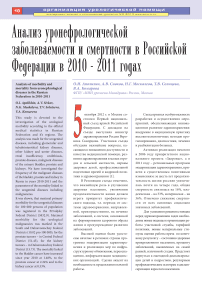

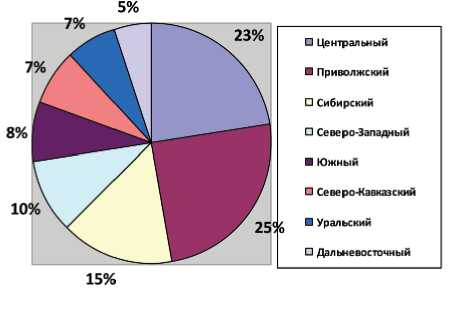

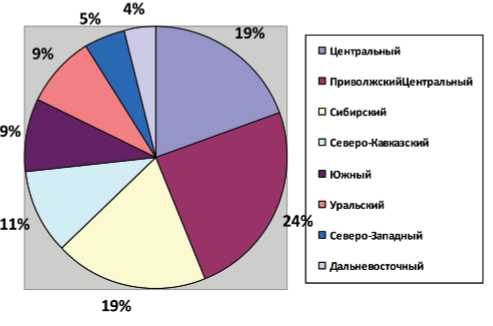

В 2011 году в Российской Федерации всего выявлено 7 050 187 человек с впервые в жизни установленным диагнозом заболевания мочеполовой системы. В 2010 году их было 6 841 850, годовой прирост составил +3,05%. Наибольшее число таких больных было выявлено в 2011 году в Приволжском федеральном округе – 1 742 844, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 293 188. Показатель выявляемости больных с впервые в жизни установленным диагнозом заболевания мочеполовой системы в 2011 году на 100 000 всего населения в среднем по Российской Федерации составил 4 934,8. Максимального значения этот показатель достиг в Приволжском федеральном округе (5 832,9), а минимального – в Северо-Кавказском федеральном округе (3 782,9). Значения данного показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 1.

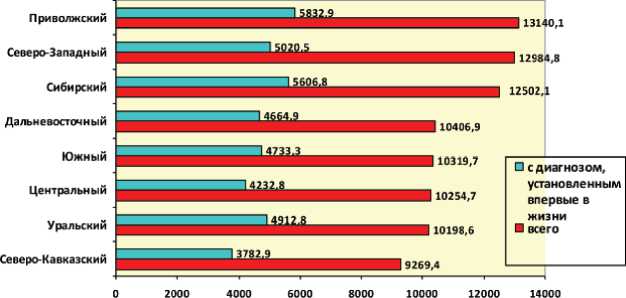

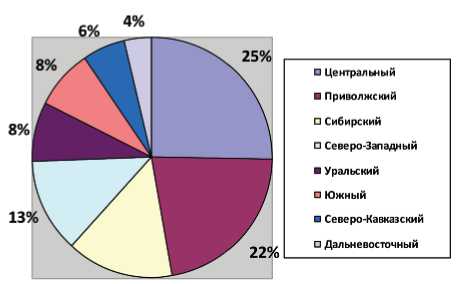

Всего в 2011 году в РФ зарегистрировано 16 337 742 человека с заболеваниями мочеполовой системы. В 2010 году таких больных было 15 775 855, а годовой прирост составил +3,56%. Наибольшее число пациентов с заболеваниями мочеполовой системы зарегистрировано в 2011 году в Центральном федеральном округе – 3 942 514, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 654 065. Распределение пациентов с заболеваниями мочеполовой системы по федеральным округам в 2011 году представлено на рис. 2. Показатель количества пациентов с заболеваниями мочеполовой системы на 100 000 всего населения и

Рис. 1. Показатель числа пациентов с заболеваниями мочеполовой системы на 100 000 всего населения федеральных округов

Рис. 2. Распределение пациентов с заболеваниями мочеполовой системы по федеральным округам

эксп

в среднем по Российской Федерации в 2011 году составил 11 435,8. Максимального значения этот показатель достиг в Приволжском федеральном округе (13 140,1), а минимального – в Северо-Кавказском федеральном округе (9 269,4). Значения этого показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 1.

Гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек и другие болезни почки и мочеточника.

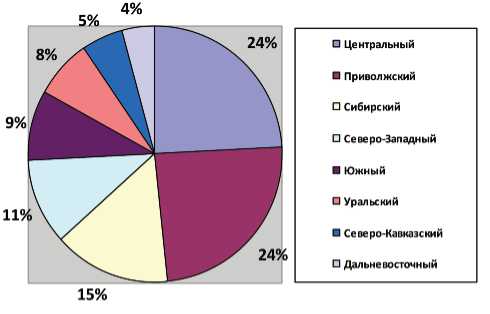

В 2011 году в Российской Федерации всего было выявлено 417 961 человек с впервые в жизни установленным диагнозом гломерулярных, тубулоинтерстициальных болезней почек и других болезней почки и мочеточника. В 2010 году их было 432 781, а годовая динамика – отрицательна и составила минус 3,42%. Наибольшее число таких больных было выявлено в 2011 году в Приволжском федеральном округе – 90 944, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 20 023. Показатель выявляемости больных с впервые в жизни установленным диагнозом гломерулярных, тубулоинтерстициальных болезней почек и других болезней почки и мочеточника в 2011 году в среднем по Российской Федерации составил 292,6 на 100 000 всего населения. Максимального значения этот показатель достиг в Северо-Кавказском федеральном округе (534,0), а минимального – в Центральном федеральном округе (202,5). Данные по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 3.

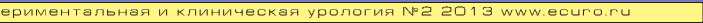

Абсолютное число зарегистрированных пациентов с гломерулярными, тубулоинтерстициальными болезнями почек и другими болезнями почки и мочеточника в РФ в 2011 году составило 2 260 307 человек. В 2010 году их было 2 307 635, а годовой динамика была отрицательной и составила минус 2,05%. Наибольшее число таких больных выявлено в 2011 году в Приволжском федеральном округе – 549 827, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 109 735. Распределение пациентов с гломерулярными, тубулоинтерстициальными болезнями почек и другими болезнями почки и мочеточника по федеральным округам в 2011 году представлено на рис. 4.

Показатель числа пациентов с гломерулярными, тубулоинтерстициальными болезнями почек и другими болезнями почки и мочеточника на 100 000 всего населения в среднем по Российской Федерации в 2011 году составил 1 582,1. Максимального значения этот показатель достиг в Приволжском федеральном округе (1 840,1), а минимального – в Центральном федеральном округе (1 319,4). Значения этого показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 3.

Мочекаменная болезнь (МКБ).

В 2011 году в Российской Федерации всего было 198 413 человек с впервые в жизни установленным диагнозом МКБ. В 2010 году их было 196 627, годовой прирост составил +0,9%. Наибольшее число таких боль- ных выявлено в 2011 году в Центральном федеральном округе – 47 652, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 8 993. Показатель выявляемости больных с впервые в жизни установленным диагнозом МКБ в 2011 году в среднем по Российской Федерации составил 138,9 на 100 000 всего населения. Максимального значения он достиг в Сибирском федеральном округе (165,8), а минимального – в Северо-Кавказском федеральном округе (108,6). Значения данного показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 5.

Всего в 2011 году в Российской Федерации зарегистрировано 770 762 пациента с МКБ. В 2010 году таких больных было 760 237, а годовой прирост оказался положительным и составил +1,38%. Наибольшее число пациентов с МКБ зарегистрировано в 2011 году в Центральном федеральном округе – 214 528, а наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе – 37 261. Распределение пациентов с мочекаменной болезнью по федеральным округам в 2011 году представлено на рис. 6.

Показатель количества пациентов с мочекаменной болезнью на 100 000 всего населения в среднем по Российской Федерации в 2011 году составил 539,5. Максимального значения он достиг в Дальневосточном федеральном округе (607,0), а минимального – в Северо-Кавказском федеральном округе (394,8). Значения этого показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 5.

Рис. 3. Показатель числа пациентов с гломерулярными, тубулоинтерстициальными болезнями почек и другими болезнями почки и мочеточника на 100 000 всего на- селения федеральных округов

Рис.4. Распределение пациентов с гломерулярными, тубулоинтерстициальными болезнями почек и другими болезнями почки и мочеточника по федеральным округам

100 000 всего населения федеральных округов

Рис.6. Распределение пациентов с мочекаменной болезнью по федеральным округам

Почечная недостаточность.

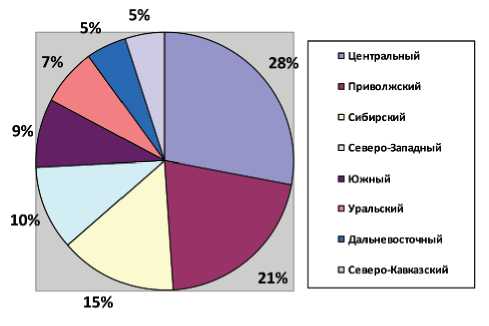

В 2011 году в Российской Федерации выявлено 8 157 человек с впервые в жизни установленным диагнозом почечной недостаточности. В 2010 году их было 7 853, годовой прирост положительный и составил +3,87%. Наибольшее число таких больных было выявлено в 2011 году в Сибирском федеральном округе – 1 858, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 259. Показатель выявляемости больных с впервые в жизни установленным диагнозом почечной недостаточности в 2011 году в среднем по Российской Федерации составил 5,7 на 100 000 всего населения. Максимального значения этот показатель достигал в Сибирском федеральном округе (9,7), а минимального – в Северо-Западном федеральном округе (2,9). Данные по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 7.

Всего в 2011 году в Российской Федерации зарегистрировано 57 626

пациентов с почечной недостаточностью. В 2010 году таких больных было 52 985, а годовой прирост оказался положительным и составил +8,76%. Наибольшее число пациентов с почечной недостаточностью зарегистрировано в 2011 году в Приволжском федеральном округе – 13 938, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 2 206. Распределение пациентов с почечной недостаточностью по федеральным округам в 2011 году представлено на рис. 8.

Показатель числа пациентов с почечной недостаточностью на 100 000 всего населения в среднем по Российской Федерации в 2011 году составил 40,3. Максимального значения этот показатель достиг в Северо-Кавказском федеральном округе (63,1), а минимального – в Северо-Западном федеральном округе (20,3). Значения этого показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 7.

Другие болезни мочевой системы.

В 2011 году в Российской Федерации всего выявлено 712 334 человека с впервые в жизни установленным диагнозом других болезней мочевой системы. В 2010 году их было 711 019, годовой прирост оказался практически неизмененным и составил +0,18%. Наибольшее число таких больных было выявлено в 2011 году в Центральном федеральном округе – 164 845, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 28 334. Показатель вы-являемости больных с впервые в жизни установленным диагнозом других болезней мочевой системы в 2011 году в среднем по Российской Федерации составил 498,6 на 100 000 всего населения. Максимального значения этот показатель достигал в Северо-Западном федеральном округе (628,0), а минимального – в Южном федеральном округе (399,4). Значения данного показателя по в

Рис. 7. Показатель числа пациентов с почечной недостаточностью на 100 000

всего населения федеральных округов

Рис. 8. Распределение пациентов с почечной недостаточностью по федеральным округам

О 200 400 600 800 1000 1200 1400

Рис. 9 Показатель числа пациентов с другими болезнями мочевой системы на

100 000 всего населения федеральных округов

Рис. 10. Распределение пациентов с другими болезнями мочевой системы по федеральным округам

федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис.9.

Всего в 2011 году в Российской Федерации зарегистрировано 1 429 622 пациента с другими болезнями мочевой системы. В 2010 году таких больных было 1 406 560, а годовой прирост составил +1,64%. Наибольшее число пациентов с другими болезнями мочевой системы зарегистрировано в 2011 году в Центральном федеральном округе – 361 765, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 51 222. Распределение пациентов с другими болезнями мочевой системы по федеральным округам в 2011 году представлено на рис.10.

Показатель количества пациентов с другими болезнями мочевой системы на 100 000 всего населения в среднем по Российской Федерации в 2011 году составил 1 000,7. Максимального значения он достиг в Северо-Западном федеральном округе (1 339,8), а минимального – в Дальневосточном федеральном округе (815,0). Данные по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 9.

Болезни предстательной железы.

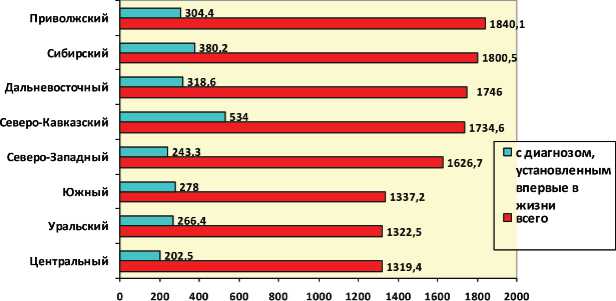

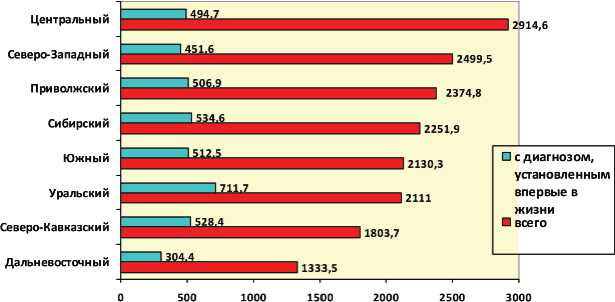

В 2011 году в Российской Федерации всего выявлено 270 789 человек с впервые в жизни установленным диагнозом болезней ПЖ. В 2010 году их выявлялось 266 425, годовой прирост составил +1,64%. Наибольшее число таких больных было выявлено в 2011 году в Центральном федеральном округе – 71 606, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 7 256. Показатель выявляе-мости больных с впервые в жизни установленным диагнозом болезней предстательной железы в 2011 году в среднем по Российской Федерации составил 514,7 на 100 000 взрослого мужского населения. Максимального значения этот показатель достигал в Уральском федеральном округе (711,7), а минимального – в Дальневосточном федеральном округе (304,4). Данные по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 11.

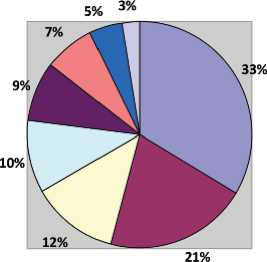

Всего в 2011 году в Российской Федерации зарегистрировано 1 279 246 пациентов с болезнями ПЖ. В 2010 году таких больных было 1 266 037, а годовой прирост оказался положительным и составил +1,04%. Наибольшее число пациентов с болезнями ПЖ зарегистрировано в 2011 году в Центральном федеральном округе – 421 895, а наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 31 783. Распределение пациентов с болезнями ПЖ по федеральным округам в 2011 году представлено на рис. 12. Показатель числа пациентов с болезнями предстательной железы на 100 000 взрослого мужского населения в среднем по Российской Федерации в 2011 году составил 2 431,6. Максимального значения этот показатель достиг в Центральном федеральном округе (2 914,6), а минимального – в Дальневосточном федеральном округе (1 333,5). Значения этого показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 11.

Рис. 11. Показатель числа пациентов с болезнями предстательной железы на 100 000 взрослого мужского населения федеральных округов

о Центральный

О Сибирский

О Северо-Западный

О Уральский

О Дальневосточный

Рис. 12. Распределение пациентов с болезнями предстательной железы по федеральным округам

Приволжский

Южный

Северо-Кавказский

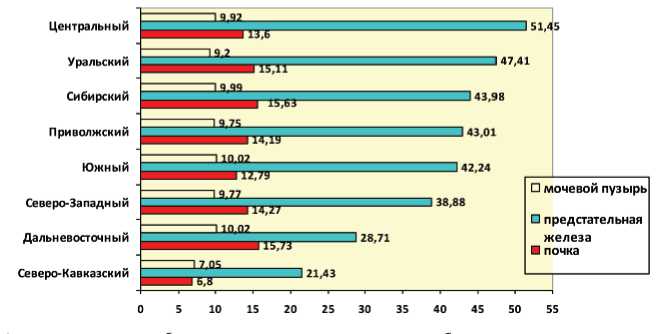

Рис. 13. Показатель числа больных со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря, предстательной железы и почки на 100 000 населения федеральных округов

Злокачественные новообразования мочевого пузыря.

В 2011 году в РФ заболеваемость злокачественными новообразованиями мочевого пузыря составила 13 784 случая (10 752 у мужчин и 3 032 у женщин). «Грубый» показатель заболеваемости в среднем по РФ составил 9,64 на 100 000 населения. Максимальные его значения были отмечены в Южном и Дальневосточном федеральных округах (10,02), а минимальный уровень – в Северо-Кавказском федеральном округе (7,05). Данные по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 13.

Без учтенных посмертно в 2011 году в РФ зарегистрировано 13 395 пациентов со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря. У них диагноз был подтвержден морфологически в 87,6% случаев, тогда как в 2010 году морфологически подтвержденных диагнозов было 86,6%. Максимальное значение этот показатель в 2011 году имел в Центральном федеральном округе (93,3%), а минимальное – в Дальневосточном федеральном округе (79,2%).

Среди зарегистрированных случаев злокачественных новообразований мочевого пузыря без учтенных посмертно в 2011 году I стадию заболевания имели 33,6% пациентов, II – 33,3%, III – 19,4%, IV– 9,6%, а у 4,2% пациентов стадия заболевания установлена не была.

Летальность на первом году с момента установления диагноза в среднем по РФ составила в 2011 году 19,5%, тогда как в 2010 году она была равна 21,3%. Самая высокая летальность на первом году с момента установления диагноза в 2011 году отмечена в Уральском и Сибирском федеральных округах (20,4%), а самая низкая – в Северо-Кавказском федеральном округе (15,7%).

На учет в онкологических учреждениях в 2011 году взято 12 623 пациента с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования мочевого пузыря, 6,2 % из них были выявлены активно. Максимальная доля активно выявленных пациентов отмечена в Центральном федеральном округе (8,7%), а минимальная – в Южном федеральном округе (1,9%).

Находились на учете в онкологических учреждениях на конец 2011 года 83 478 человек со злокачественными заболеваниями мочевого пузыря, или в среднем по РФ – 58,8 на 100 000 населения. Максимального значения этот показатель достиг в Южном федеральном округе (73,8), а минимального – в Северо-Кавказском федеральном округе (39,4). Из находившихся на учете в онкологических учреждениях на конец 2011 года пациентов 40 812 человек состояли на учете 5 лет и более, что составило 48,9%. Максимальным (50,9%) этот показатель был в Центральном федеральном округе, а минимальным (39,7%) – в Дальневосточном федеральном округе.

Индекс накопления контингентов в 2011 году в среднем по РФ составил 6,6, тогда как в 2010 году он равнялся 6,3. Максимальным в 2011 году он был в Южном федераль- ном округе (7,7), а минимальным – в Дальневосточном федеральном округе (5,1).

Летальность среди больных со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря, находившихся на учете в онкологических учреждениях, в среднем по Российской Федерации составила 6,7%. Самой высокой она была в СевероКавказском федеральном округе (7,9%), а самой низкой – в Южном федеральном округе (5,6%).

У 61,7% впервые выявленных в 2011 году больных со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря радикальное лечение было закончено в этом же году, а у 10,5% было продолжено в дальнейшем. Только хирургический метод лечения применялся у 62,6% больных, только лучевой – у 1,2% больных, комбинированный или комплексный (кроме химиолучевого) – у 36,0% больных, а химиолучевой – у 0,2% пациентов.

Злокачественные новообразования предстательной железы.

В 2011 году в РФ зарегистрировано 28 552 новых случая злокачественных новообразований ПЖ. «Грубый» показатель заболеваемости в среднем по РФ составил 43,19 на 100 000 населения. Максимальное значение этого показателя отмечено в Центральном федеральном округе (51,45), а минимальное – в Северо-Кавказском федеральном округе (21,43). Данные по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рис. 13.

Без учтенных посмертно в 2011 году в РФ зарегистрировано 28 027 пациентов со злокачественными новообразованиями ПЖ. Из них диагноз был подтвержден морфологически в 92,0% случаев, тогда как в 2010 году -в 90,2%. Максимальное значение этот показатель в 2011 году имел в Центральном федеральном округе (94,1%), а минимальное – в Дальневосточном федеральном округе (81,7%). Среди зарегистрированных случаев злокачественных новообразований предстательной железы без учтенных посмертно в 2011 году I стадию □ заболевания имели 8,5% пациентов, II – 39,2%, III– 32,8%, IV– 17,4%, а у 2,2% пациентов стадия заболевания установлена не была. Летальность на первом году с момента установления у этих больных диагноза в среднем по РФ составила в 2011 году 11,2%, тогда как в 2010 году она равнялась 12,2%. Самая высокая летальность на первом году с момента установления диагноза в 2011 году отмечена в Сибирском федеральном округе (13,9%), а самая низкая – в Центральном федеральном округе (8,8%).

На учет в онкологических учреждениях в 2011 году взято 26 795 пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования ПЖ. Показательно, что 20,7% из них были выявлены активно. Максимальная доля активно выявленных больных отмечена в Центральном федеральном округе (29,4%), а минимальная – в Южном федеральном округе (5,8%).

Находились на учете в онкологических учреждениях на конец 2011 года 120 976 человек со злокачественными заболеваниями ПЖ, или в среднем по РФ 85,2 на 100 000 населения. Максимального значения этот показатель достиг в Центральном федеральном округе (116,7), а минимального – в Северо-Кавказском федеральном округе (43,1). Из находившихся на учете в онкологических учреждениях на конец 2011 года пациентов 37 761 человек состоял на учете 5 лет и более, что составило 31,2%. Максимальным (35,5%) этот показатель был в СевероЗападном федеральном округе, а минимальным (24.5%) – в Дальневосточном федеральном округе. Индекс накопления контингентов в 2011 году в среднем по РФ составил 4,5, тогда как в 2010 году - 4,4. Максимальным в 2011 году он был в Южном федеральном округе (5,4), а минимальным – в Уральском федеральном округе (3,3).

Летальность среди больных со злокачественными новообразованиями ПЖ, находившихся на учете в онкологических учреждениях, в среднем по Российской Федерации составила 7,6%. Самой высокой она была в

Дальневосточном федеральном округе (9,7%), а самой низкой – в Центральном федеральном округе (6,6%).

У 31,8% впервые выявленных в 2011 году больных со злокачественными новообразованиями ПЖ радикальное лечение было закончено в этом же году, а у 18,6% оно в отчетном году не закончено и было продолжено в дальнейшем. Только хирургический метод лечения применяли у 42,4% больных, только лучевой – у 10,5%, комбинированный или комплексный (кроме химиолучевого) – у 43,6%, а химиолучевой – у 3,4%.

Злокачественные новообразования почки.

В 2011 году в РФ зарегистрировано 19 657 случаев злокачественных новообразований почки (10 872 у мужчин и 8 785 у женщин). «Грубый» показатель заболеваемости в среднем по РФ составил 13,75 на 100 000 населения. Максимальное значение этого показателя было отмечено в Дальневосточном федеральном округе (15,73), а минимальный уровень – в СевероКавказском федеральном округе (6,80). Значения данного показателя по федеральным округам РФ в 2011 году представлены на рисунке 13.

Без учтенных посмертно в 2011 году в РФ зарегистрировано 19 116 пациентов обоего пола со злокачественными новообразованиями почки, из них диагноз был подтвержден морфологически в 75,5% случаев. Максимальное значение этот показатель имел в Центральном федеральном округе (83,7%), а минимальное – в Дальневосточном федеральном округе (69,1%). Среди зарегистрированных случаев злокачественных новообразований почки без учтенных посмертно в 2011 году I стадию заболевания имели 31,9% пациентов, II – 22,3%, III– 21,2%, IV– 21,6%, а у 2,9% пациентов стадия заболевания установлена не была.

На учет в онкологических учреждениях в 2011 году взято 18 170 пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования почки, 9,6% из них были вы- явлены активно. Максимальная доля активно выявленных пациентов отмечена в Уральском федеральном округе (13,6%), а минимальная – в Южном федеральном округе (4,1%).

Находились на учете в онкологических учреждениях на конец 2011 года 112 171 человек со злокачественными новообразованиями почки, или в среднем по РФ 79,0 на 100 000 населения. Максимального значения этот показатель достиг в Центральном федеральном округе (91,5), а минимального – в СевероКавказском федеральном округе (31,1). Из находившихся на учете в онкологических учреждениях на конец 2011 года пациентов 56 465 человек со злокачественными опухолями почки состояли на учете 5 лет и более, что составило 50,3%. Максимальным (54,9%) этот показатель был в Северо-Западном федеральном округе, а минимальным (42,8%) – в Северо-Кавказском федеральном округе. Индекс накопления контингентов в 2011 году в среднем по РФ составил 6,2. Максимальным он был в Центральном федеральном округе (6,9), а минимальным – в СевероКавказском федеральном округе (4,7).

Летальность среди больных со злокачественными новообразованиями почки, находившихся на учете в онкологических учреждениях, в среднем по Российской Федерации составила 6,3%. Самой высокой она была в Северо-Кавказском федеральном округе (7,8%), а самой низкой – в Центральном и Уральском федеральных округах (5,7%).

У 56,3% впервые выявленных в 2011 году больных со злокачественными новообразованиями почки радикальное лечение было закончено в этом же году, а у 6,3% радикальное лечение в отчетном году было продолжено в дальнейшем. Только хирургический метод лечения применили у 87,2% больных, только лучевой – у 0,2%, комбинированный или комплексный (кроме химиолучевого) – у 12,5%, а химиолучевой – у 0,1% пациентов.

Смертность от урологических заболеваний.

От болезней органов мочеполовой системы в РФ в 2011 году умерло 11 135 человек или 7,8 на 100 000 всего населения, что составило 0,6% от всех умерших в стране. По сравнению с 2010 г. смертность уменьшилась на 5,24% [7].

От злокачественных новообразований мочевого пузыря в 2011 году в Российской Федерации умерло 6 845 человек (5 426 мужчин и 1 419 женщин). «Грубый» показатель смертности от злокачественных новообразований мочевого пузыря в 2011 году составил 4,79 на 100 000 населения, по сравнению с 2010 г. он увеличился на 1,48%. Максимального значения (5,53) данный показатель в 2011 году достиг в Центральном федеральном округе, а минимальным он был в Северо-Кавказском федеральном округе – 3,21.

От злокачественных новообразований почки в 2011 году в Российской Федерации умер 8 561 человек (5 305 мужчин и 3 256 женщин). «Грубый» показатель смертности от злокачественных новообразований почки в 2011 году составил 5,99 на 100 000 населения, по сравнению с 2010 г. он уменьшился на 0,33%. Максимального значения (7,26) данный показатель в 2011 году достиг в Северо-Западном федеральном округе, а минимальным (2,31) он был в Северо-Кавказском федеральном округе.

От злокачественных новообразований ПЖ в 2011 году в Российской Федерации умерло 10 555 человек. «Грубый» показатель смертности от злокачественных новообразований ПЖ в 2011 году составил 15,97 на 100 000 населения, а по сравнению с 2010 г. он увеличился на 2,24%. Максимального значения (18,53) данный показатель в 2011 году достиг в Центральном федеральном округе, а минимальным (8,02) он был в СевероКавказском федеральном округе [5].

ВЫВОДЫ

-

1. В 2011 году в Российской Федерации отмечено увеличение как общего числа больных с заболеваниями мочеполовой системы, так и с впервые установленным диагнозом. При этом зафиксирована тенденция к увеличению числа больных с МКБ, почечной недостаточностью, заболеваниями ПЖ. Наибольшая заболеваемость болезнями мочеполовой системы на 100 000 населения отмечена в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

-

2. В 2011 году отмечено уменьшение смертности от болезней органов мочеполовой системы.

-

3. В 2011 году абсолютное число больных, находящихся на онкологическом учете по поводу злокачественных заболеваний мочевого пузыря составило 83 478 человек, ПЖ – 120 976 и почки – 56 465 человек. Максималь-

- ный уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого пузыря отмечен в Южном и Дальневосточном федеральных округах, злокачественными новообразованиями ПЖ – в Центральном ФО, злокачественными заболеваниями почки – в Дальневосточном ФО.

-

4. В 2011 году отмечено увеличение смертности от злокачественных новообразований мочевого пузыря и злокачественных новообразований ПЖ, и уменьшение смертности от злокачественных новообразований почки. При этом уменьшилась летальность на первом году с момента установления диагноза у пациентов со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря и злокачественными новообразованиями ПЖ.

-

5. Отмечено увеличение в 2011 г. доли морфологически подтвержденных диагнозов в случаях злокачественных новообразований мочевого пузыря и ПЖ.

-

6. В 2011 году среди взятых на учет в онкологических учреждениях отмечено увеличение доли активно выявленных больных со злокачественными онкоурологическими новообразованиями мочевого пузыря, ПЖ и почки.

-

7. В 2011 году отмечен рост индекса накопления контингентов среди больных со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря и злокачественными новообразованиями предстательной железы. □

Список литературы Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации в 2010-2011 годах

- Majno G, La Gattuta M, Thompson TE. Cellular death and necrosis: chemical, physical and morphologic changes in rat liver.//Virchows Arch Pathol Anat Physiol Klin Med. 1960. Vol. 333. Р. 421-465.

- Romson J L, Hook BG, Kunkel SL. Reduction of the extent of ischemic myocardial injury by neutrophil depletion in the dog.//Circulation. 1983. Vol. 67. P. 1016-1023.

- Jaeschke H, Hasegawa T. Role of neutrophils in acute inflammatory liver injury.//Liver Int. 2006. Vol. 26. P. 912-919.

- Копо H, Rock KL. How dying cells alert the immune system to danger.//Nat Rev Immunol. 2008. Vol. 8. P. 279-289.

- Rock KL, Kono H. The inflammatory response to cell death.//Annu Rev Pathol. 2008. Vol. 3. P. 99-126.

- Lotze MT. The grateful dead: damage-associated molecular pattern molecules and reduction/oxidation regulate immunity.//Immunol Rev. 2007. Vol. 220. P. 60-81.

- Kos FJ, Engleman EG. Requirement for natural killer cells in the induction of cytotoxic Tails.//J Immunol. 1995. Vol. 155. P. 578-584.

- Пат. 63156 U. Способ моделирования хронического простатита с доброкачественной гиперплазией предстательной железы/Хорош В.Я. -№ U200103758; 30.08.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4/2011.

- Пат. 62894 U. Способ моделирования цитотоксического действия термически поврежденной биологической ткани/Хорош В.Я., Подручная С.Р. -№ U200100052; 04.01.2011; опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18/2011.

- Пат. 57466 U. Способ люминесцентного анализа/Хорош В.Я., Демяненко В.В. -№ U201010471; 04.01.2011; опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18/2011.