Анализ влияния асимметричных шоков на стратегию взаимодействия монетарных властей двух стран

Автор: Леонид Александрович Серков

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В свете усиления взаимозависимости стран из-за развития международной торговли возникает актуальный вопрос о необходимости проведения независимой денежно-кредитной политики каждой страны или же о целесообразности координации данных политик. То есть вопрос о том, стоит ли рассматривать преимущества согласования международных денежно-кредитных стратегий, становится ключевым в дебатах по оптимальным стратегиям денежно-кредитной политики в условиях открытых экономик. Цель. Проанализировать влияние асимметричных шоков совокупного спроса на целесообразность координации монетарной политики в рамках простой стохастической модели двух взаимодействующих стран. Материалы и методы. Анализ равновесных состояний исследуемых стратегий взаимодействия монетарных властей проводился с помощью аналитического метода путем минимизации функции потерь и решения однопериодных статических задач оптимизации. Результаты. Проанализированы равновесные состояния макроэкономики взаимодействующих стран при координации монетарной политики и в случае ее отсутствия (равновесие по Нэшу и Штакельбергу) при наличии асимметричных, серийно не коррелированных шоков спроса. Доказано, что реакция инфляции на асимметричные шоки спроса меньше в случае скоординированной по Нэшу политики, чем в случае политики отказа от сотрудничества. Этот результат противоположен результату, полученному при наличии симметричных шоков предложения. Анализ функций потерь показал, что компенсация шоков спроса считается более дорогостоящей в равновесии по Нэшу, чем при политике координации монетарных властей. Анализ стратегий взаимодействия монетарных властей показал, что реальный обменный курс играет важную роль при уравновешивании спроса и предложения в экономиках двух стран. Выводы. Главный вывод исследования заключается в том, что учет асимметричных шоков влияет на результаты оценок стратегий взаимодействия монетарных властей. Практическое значение полученных результатов для монетарных властей состоит в стабилизации экономики путем создания буферов против внешних шоков.

Политика координации, равновесие по Нэшу, стратегия Штакельберга, реальный обменный курс, асимметричные шоки, темп инфляции

Короткий адрес: https://sciup.org/147247388

IDR: 147247388 | УДК: 339.9 | DOI: 10.17072/1994-9960-2025-1-42-56

Текст научной статьи Анализ влияния асимметричных шоков на стратегию взаимодействия монетарных властей двух стран

В контексте взаимозависимости мировой экономики, в частности международной торговли, экономическое воздействие на государства только усиливается. Политические цели государства формируются не только с учетом собственных политических инструментов, но и с учетом воздействия инструментов других стран. В свете усиления взаимозависимости стран через международную торговлю возникает важный вопрос: следует ли реализовывать денежно-кредитную политику независимо или же целесообразнее согласовывать свои действия с другими государствами? Другими словами, существует ли выгода от координации международной денежно-кредитной политики? Этот вопрос становится центральным в дискуссиях о наилучших стратегиях денежно-кредитной политики в открытых экономиках.

В научной литературе сформулирован убедительный вывод в пользу стратегии, ориентированной на внутренний рынок, и приверженности гибкому обменному курсу. Этот вывод был представлен как в статьях в рамках концепции Манделла–Флеминга [1], так и в последующих исследованиях моделей новой открытой экономики (NOEM), в которых вводятся элементы монополистической конкуренции, а также номинальные жесткости цен и заработной платы. В этих моделях функция полезности домохозяйства служит естественным индикатором благосостояния для оптимальной политики. В рамках концепции Манделла– Флеминга многие исследователи утверждают, что выгоды от координации, вероятно, будут ограниченными, поскольку система гибкого обменного курса эффективно изолирует воздействие внешних потрясений на внутреннюю занятость и объем производства [2]. В литературе по NOEM было показано, что, хотя выгоды от координации теоретически возможны, они количественно невелики [3; 4].

Вместе с тем дискуссия о координации международной денежно-кредитной политики представляет не только академический,

но и практический интерес в контексте разработки и реализации программ макроэкономической политики для предотвращения кризисов, повышения макроэкономической стабильности и устранения макроэкономических дисбалансов.

Как будет показано ниже, большинство результатов в работах по координации международной денежно-кредитной политики получены на основе анализа моделей открытой экономики со структурной симметрией или асимметрией экономик взаимодействующих стран. Влияние асимметричных шоков (в частности, шоков спроса и предложения) на координацию монетарной политики практически не исследовалось. Поэтому целью предлагаемой статьи является анализ влияния асимметричных шоков на целесообразность координации монетарной политики в рамках простой модели двух взаимодействующих стран. Задачей исследования является нахождение равновесных состояний макроэкономики взаимодействующих стран при координации монетарной политики и в случае ее отсутствия (равновесие по Нэшу1) при наличии асимметричных шоков спроса.

В данной статье для анализа равновесных значений экономических показателей при координации монетарной политики и в случае отсутствия координации используется динамическая стохастическая модель двух стран. Для сопоставления различных исходов в режимах скоординированной и нескоординиро-ванной политик используется подход, согласно которому политика оценивается с помощью функции потерь, зависящей от вариации выпуска и инфляции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В академической литературе нет единой точки зрения по вопросу координации международной денежно-кредитной политики. Существует множество парадоксов и большое разнообразие точек зрения на потенциальные выгоды и издержки схем сотрудничества между

государствами. Многие аналитические результаты приводят к совершенно иным выводам. M. Obstfeld и K. Rogoff [3; 5] в рамках модели общего равновесия выводят точные условия, при которых скоординированная и нескоор-динированная (по Нэшу) политика монетарных политиков приводит к одному и тому же результату. Этот вывод противоречит предшествующим исследованиям в данной области, таким как работа M. Canzoneri и D. Henderson [6], которые не только выделяли возможность извлечения выгод из международного политического сотрудничества, но и указывали, что попытки внутренней интеграции таких выгод могут оказаться неэффективными в определенной последовательности действий, связанных с частным сектором. Аналогично в статье [7] базовый результат M. Obstfeld и K. Rogoff не является неоспоримым. Авторы этой публикации утверждают, что в условиях общего равновесия возможности для получения выгод от сотрудничества расширяются по сравнению с результатами, полученными в традиционной литературе в рамках концепции Манделла–Флеминга.

В работе [8] отмечается, что результаты координации во многом зависят от того, сможет ли центральный банк в валютном союзе действовать раньше национальных финансовых органов, поскольку этот механизм помогает предотвратить давление с целью монетизации национального дефицита, связанное с неудачами координации частного сектора внутри стран и их связью с единой денежнокредитной политикой. В статье [9] на эмпирическом уровне подчеркивается, что общение между руководителями центральных банков способствует координации международной монетарной политики.

В исследовании [10] представлен новый аргумент, поддерживающий координацию международной денежно-кредитной политики, который основан на структурной асимметрии между странами. В экономике с двумя секторами – торгуемым и неторгуемым – в каждой стране координация может потенциально увеличить благосостояние, поскольку коллектив- ный планировщик учитывает внешние эффекты условий торговли, которые независимые центральные банки обычно игнорируют. Планировщик создает смещение условий торговли в пользу страны с более крупным торговым сектором. При этом выгоды могут быть значительными и возрастать с увеличением степени структурной асимметрии. Однако при симметричных структурах между странами выгоды в количественном отношении оказываются невелики.

В работе [11] асимметричная информация вводится в модель открытой экономики двух стран, а также анализируется и сравнивается влияние различных стратегий обмена информацией и стратегий координации на волатильность производства и инфляции. В результате сделан вывод, что страна, обладающая информационными преимуществами, должна поделиться своим экономическим прогнозом с другой стороной.

Влияние шоков на стратегию взаимодействия монетарных властей исследовано в немногочисленных публикациях. Авторы [12] рассматривают, как новостные шоки влияют на глобальную денежно-кредитную политику в рамках оптимального сотрудничества, но не сравнивают эту политику с оптимальной политикой отказа от сотрудничества. При этом новостные шоки в присутствии частной информации политика о своих намерениях могут повлиять на результаты кооперации, как показано в моделях [13; 14].

В публикациях по новым классическим и кейнсианским моделям исследуются различные типы шоков: технологические шоки, шоки предпочтений, шоки денежно-кредитной политики [15–17], но они не включены в литературу по координации политики. Недавними исключениями являются работы [18; 19], где сравниваются экономические показатели в условиях сотрудничества и в рамках политической игры Нэша для некоторых из этих источников шоков.

Наконец, другой тип шока, получивший в последнее время известность, – это шок не- определенности. Шоки неопределенности могут иметь последствия, очень похожие на шоки совокупного спроса. Этот момент был отмечен в отношении закрытой экономики [20; 21]. Последствия шоков неопределенности в странах с развивающейся экономикой изучались авторами работы [22], но ни одно исследование не рассматривало оптимальную денежно-кредитную политику в условиях сотрудничества или без него при наличии шоков неопределенности. Вполне возможно, что денежно-кредитная политика сама по себе является источником неопределенности и, вероятно, сотрудничество может уменьшить эту неопределенность.

Немногочисленные отечественные публикации по вопросам координации международной денежно-кредитной политики связаны преимущественно с анализом взаимодействия стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посредством неформализованных моделей. Среди этих публикаций можно выделить работы [23; 24]. Так, в исследовании [23] отмечается, что в странах ЕАЭС все еще присутствуют существенные различия в количественных и качественных характеристиках банковских сфер. Страны ЕАЭС предпринимают шаги по развитию своих денежнокредитных политик, постепенно переходя к таргетированию инфляции, плавающему валютному курсу, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности монетарной политики и создает условия для устойчивого экономического роста в этих странах. Большинство отечественных публикаций связаны с анализом координации денежно-кредитной и фискальной политики. Среди научных исследований выделяются труды [25; 26], где проводится анализ, в частности, стратегического взаимодействия фискальной и монетарной политики в экспортно ориентированной экономике с использованием формализованных моделей.

Таким образом, обзор публикаций свидетельствует об отсутствии единой точки зрения на целесообразность координации международной денежно-кредитной политики, в том

числе при наличии асимметричных шоков. Поэтому нахождение равновесных состояний макроэкономики взаимодействующих стран при координации монетарной политики и в случае ее отсутствия при наличии асимметричных шоков спроса и предложения является особенно актуальным.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

В настоящей статье для анализа равновесных значений экономических показателей при координации монетарной политики и в случае отсутствия координации используется модель двух стран, предложенная в работе [27]. Данная упрощенная модель открытой экономики применима в ситуации, когда номинальная заработная плата фиксирована, т. е. неожиданные колебания инфляции оказывают воздействие на реальный выпуск, а темп инфляции рассматривается как переменная, поддерживаемая монетарными властями. Ее преимущество заключается в возможности аналитического решения поставленных задач:

yt =-blPt + b2(Пt - Et-1Пt) + 8t,

y* = b1pt + b2« -Et-X) + 8*, yt = alPt - a2rt + a3y* + ut,(3)

y* = -alPt - a2rt* + a3yt + ut,(4)

Pt = rt - rt + EtPt+1.

Все переменные в системе уравнений (1)– (5) являются логарифмическими отклонениями от стационарного состояния. Переменные со звездочкой относятся к зарубежной экономике. Уравнения (1)–(2) являются уравнениями совокупного предложения для отечественной и зарубежной экономик. Соответственно уравнения (3)–(4) являются уравнениями совокупного спроса для этих экономик. Уравнение (5) характеризует условие непокрытого паритета процентных ставок. Переменные yt, yt* отра- жают объем выпуска в национальной экономике и экономике другой страны1, п t, п* - уровень инфляции; rt, r представляют собой реальные процентные ставки в рассматриваемых экономиках двух стран. Переменная рt обозначает реальный обменный курс, который определяется как покупательная способность национальной валюты в отношении зарубежных товаров. Увеличение данной переменной приводит к обесценению национальной валюты в реальном выражении и снижению общего объема производства в отечественной экономике (согласно уравнению (1)), вызванному повышением цен на импортные комплектующие. Одновременно рост реального обменного курса из-за обесценения национальной валюты сдвигает потребление от зарубежного к отечественному выпуску (уравнение (3)). Оператор Et характеризует рациональные ожидания экономических агентов. Переменные s t, 8* являются шоками предложения, ut, и* -шоками спроса. Эти шоки включены в исследуемую систему уравнений для анализа роли политики стабилизации и являются серийно не коррелированными. Ниже будет показано, что рассматриваемые в статье асимметричные шоки спроса влияют на экономику взаимодействующих стран через изменение темпа инфляции (точнее, дифференциала инфляции между странами) при различных стратегиях координации политик.

Следует отметить, что выбор темпа инфляции в качестве инструмента политики продиктован необходимостью всецело сфокусировать внимание на координации политик. Можно было бы рассмотреть номинальную процентную ставку в качестве инструмента политики (правило Тейлора), но при этом возникли бы новые вопросы. Так, принцип Тейлора часто подвергается существенному изменению, когда, например, процентные ставки прямо воздействуют на реальные предельные издержки.

Коэффициенты b1, a1, a2, a3 калибруются на основании эластичностей отечественного предложения и спроса по реальному обменному курсу, реальной процентной ставке и зарубежному выпуску. Коэффициент b2 отрицателен и связан с инфляционным шоком издержек производства. В настоящей работе он подлежит варьированию.

Исходя из ряда работ (например, [28; 29]), значения этих коэффициентов приняты равными: Ь 1 = 0,2 , a 1 = 0,35 , a 2 = 0,77 , a 3 = 0,5.

Отметим, что в работе [27] политика стабилизации (координация монетарной политики или ее отсутствие) изучалась только при наличии симметричных шоков предложения. Поэтому представляет интерес рассмотрение этой политики при наличии асимметричных шоков.

Для дальнейшего анализа понадобятся выражения для равновесных реального обменного курса и объема выпуска в экономиках двух стран. Решение модели, представленной системой уравнений (1)–(5), позволяет найти равновесный реальный обменный курс, равный следующему выражению [27]. Для этого следует приравнять разность между совокупным отечественным и зарубежным предложением и аналогичную разность между совокупным отечественным и зарубежным спросом, учитывая уравнение (5):

b2(1 + a 3 ) x

_ 1J

P t B'

[ ( п t - E t — i n t ) - ( п * - E t - i п * ) ] + + (1 + a з )( 8 1 — st ) — ( U t — ut ) +

’ , (6)

+ a 2 E t P t + 1

где B = 2 a 1 + a 2 + 2 b 1 (1 + a 3 ) > 0 . В цитируемой выше работе доказывается, что при серийно не коррелированных шоках ожидаемый в будущем реальный обменный курс Et р t + 1 = 0 при любом решении будет без пузырей.

Подставляя (6) в уравнения совокупного предложения (1)–(2), можно получить выражения для равновесных объемов выпуска:

y t = b 2 A 1( п t - E t - 1 П t ) + b 2 A 2 (< — E t - 1 П * ) — - a 2 A 3 E t p t + i + A i £ t + A 2 € t + A 3( u t - u t ),

У ! = b 2 A 2( п t - E t - 1 П t ) + b 2 A 1( n * - E t - 1 П * ) + + a 2 A 3 E t P t + 1 + A 2 € t + A 1 € t - A 3( u t — u t )

2 a + a + b (1 + a ,) b (1 + a-, )

A = _i---2---1 (---- 3 ) > 0, A = _i (---- 3 ) > 0,

1 B 2 B

b

A + A = 1, A = — > 0.

12 3 B

Отметим, что уравнения (6)–(8) справедливы для симметричных и асимметричных шоков совокупного спроса и предложения. Из уравнений (7)–(8) следует, что асимметричный шок спроса (в отличие от симметричного) в зарубежной экономике влияет на выпуск в отечественной экономике. Разбор этих уравнений подробно представлен в публикации [27], в которой анализ координации монетарной политики двух стран и случай ее отсутствия (равновесие по Нэшу) проводился только для симметричных, серийно не коррелированных шоков предложения при оптимизации (минимизации) функции потерь, зависящей от вариации выпуска и инфляции. Главный вывод автора цитируемой публикации заключается в том, что реакция стабилизационной политики монетарных властей на шок совокупного предложения слабее при отсутствии координации, чем при ее наличии, в связи с чем колебания выпуска при отсутствии координации становятся заметнее. Поскольку реакции выпуска и инфляции на рассматриваемые симметричные шоки в равновесии по Нэшу симметричны, реальный обменный курс не проявляет никакой реакции на шоки предложения в случае симметричных воздействий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как отмечалось, эффективность стабилизационной политики оценивается путем минимизации функций потерь Vt, V* для национальной и иностранной экономик, которые зависят от изменений объема производства и инфляции:

X

-

V , = E t £№ y t + i + п 2 + i ), (9)

i = 0

X

v; = e , £ p i и y t + i ) 2 + ( n * + i ) 2 ], (10)

i = 0

где параметр p - фактор дисконтирования, 1 -вес, придаваемый колебаниям выпуска по отношению к колебаниям инфляции. Основная концепция уравнений (9)–(10) заключается в том, что монетарные власти стремятся минимизировать флуктуации объема производства и уровня инфляции вблизи стационарного состояния. В отличие от публикации [27], в настоящей статье рассматривается стабилизационная политика монетарных властей при асимметричных, серийно не коррелированных шоках спроса1.

Стабилизационная политика при координации монетарных властей и асимметричных шоках совокупного спроса

При координационной стабилизационной политике функции потерь (9) и (10) сводятся к следующей последовательности однопериодных статических задач оптимизации (так как отсутствуют связи между периодами)2 при условии (7)-(8): min Д(Хy2 + п 2)+1[Х( yt )2 + (п * )2] п t ,п t ^2 2

Условия первого порядка для темпов ин-

фляции п t , п * записываются в виде

1 b 2 A 1 y t +П t + 1 b 2 A 2 У * = 0, (11)

X b 2 Aу * + п * +Z b 2 A 2 y t = 0. (12)

Стабилизационная политика без координации монетарных властей и при асимметричных шоках совокупного спроса

Подставляя в уравнения (11)–(12) выражения для объема выпуска (7)–(8), после несложных алгебраических вычислений находим дифференциал и сумму темпов инфляции для двух стран:

—2 1 b 2 HA з ( U t — U t )

’ 1 + 1 b 2 H 2 , (13)

H = A1 — A2, п t + п* = 0. (14)

Стабилизационная политика при отсутствии координации монетарных властей предполагает выбор формы стратегического взаимодействия между монетарными властями двух стран. В предлагаемой статье более подробно исследуется форма взаимодействия, соответствующая равновесию по Нэшу, при котором монетарные власти в каждой стране выбирают темп инфляции с целью миними-

Из уравнения (14) следует, что средний темп инфляции в двух странах не реагирует на шоки совокупного спроса, в то время как дифференциал инфляции зависит от асимметричных шоков спроса. Из уравнений (13)–(14) следует, что в кооперативном равновесии

зации потерь и с учетом заданного темпа инфляции в другой стране. В меньшей степени рассматривается стратегия взаимодействия по Штакельбергу, где одна страна выступает в роли лидера по отношению к другой.

При стратегии, соответствующей равновесию по Нэшу, отечественные монетарные

власти решают однопериодную задачу опти-

мизации при заданном темпе инфляции п

* t

п c , t

—X b 2 HA з ( U t — Ut )

min j п t

2( 1 у 2 +п 2)

1 + 1 b 2 2 H 2

*

п c , t = —п c , t .

Аналогичные вычисления для объемов выпуска в двух странах показывают, что при кооперативном равновесии

при условии (7)–(8).

Монетарные власти в зарубежной стране решают параллельную задачу минимизации при заданном темпе инфляции п t

y c , t

A 3 ( U t — U t ) 1 + 1 b 2 H 2

*

y c , t y c , t .

min п t

2 1 ( У * )2 + ( п * )2

Из уравнения (15) следует очевидный результат: чем больший вес 1 в функции потерь (9)–(10) приписывается объему выпуска, тем сильнее должна реагировать инфляция на асимметричные шоки спроса и тем стабильнее выпуск. Интересно сравнить полученные результаты с аналогичными результатами при равновесии в отсутствие координации стабилизационной политики в двух странах.

при условии (7)–(8).

Условия первого порядка для отечественных монетарных властей имеют вид

1 b 2 A 1 yt +п t = 0. (19)

Соответственно для монетарных властей зарубежной страны

1 b 2 A 1 у * + п * = 0. (20)

Учитывая (7)–(8) и находя сумму и разность темпов инфляции в отечественной и за

рубежной экономике, получаем

* 2 1 b 2 A 1 A 3 (u t - u t )

п —n = — t t 1 + 1 b2 A1 H n t + n* = 0. (22)

Из уравнений (21)–(22) следует, что в кооперативном равновесии

П N , t =

—

1 b 2 A 1 A 3 ( ut — u t ) 1 + 1 b 2 A 1 H

*

П N , t = П N , t .

Аналогичные вычисления для объемов выпуска в двух странах показывают, что при равновесии по Нэшу (при отсутствии координации)

A з ( u t — u t )

1 + 1 b 2 A 1 H ’

*

y N , t = y N , t .

Следует отметить, что реакция инфляции на асимметричные шоки спроса меньше в случае скоординированной политики, чем в случае политики отказа от сотрудничества, как это можно увидеть, например, путем сравнения коэффициентов в равновесных выражениях Для nc,t и ПN,t :

1 b 2 HA 3 1 b 2 A 1 A 3

1 + 1 b 2 H 2 1 + 1 b 2 A 1 H'

Это неравенство всегда выполняется с учетом, что H < A 1 , так как H = A 1 — A 2 и A 1 , A 2 > 0.

Для объяснения данного результата следует иметь в виду, что как при скоординированной политике монетарных властей, так и при ее отсутствии в ситуации асимметричных шоков (в данном случае шоков спроса) реальный обменный курс не остается неизменным. При негативном шоке спроса в случае обеих политик монетарных властей реальный обменный курс увеличивается согласно уравнению (6) ввиду роста темпа инфляции в отечественной экономике. Но отличие политик заключается

в том, что в равновесии по Нэшу темп инфляции в зарубежной экономике является заданным, а в равновесии при координации является переменной выбора монетарных властей. Поэтому монетарные власти зарубежной страны для стабилизации спроса в своей экономике будут повышать уровень инфляции и тем самым сглаживать колебания спроса в своей стране за счет уменьшения реального обменного курса (уравнение (4)). Одновременно происходит стабилизация спроса в отечественной экономике (уравнение (5)). Подобная реакция зарубежных властей отсутствует при политике без координации, поэтому реакция инфляции на асимметричные шоки спроса меньше в случае скоординированной политики, чем в случае политики отказа от сотрудничества.

Чтобы изучить потенциальную роль политики координации, можно оценить функцию потерь отечественных монетарных властей в рамках двух политик. Подставляя равновесные значения (15)–(16) в однопериодную функцию потерь при координации монетарных властей, получим

V = 1 1

c 2 1 + 1 b 2■ H I 2

( ° u ' ° u *),

где ^u, a2* - дисперсии шоков спроса в отечественной и зарубежной экономике соответственно.

Аналогично, подставляя равновесные значения (23)–(24) в однопериодную функцию потерь при отсутствии координации (равновесие по Нэшу), получим

V 1 ^1 A 2 (1 + 1 b 2 A 1 2 N = 2 [ (1 + 1 b 2 2 A 1 H ):

( ^ u + a 2 u * ). (27)

Сравнивая (26)–(27), можно сделать вывод, что политика монетарных властей при отсутствии координации является более дорогостоящей, чем при ее наличии. Для этого должно выполняться неравенство VNt > Vct , которое справедливо при выполнении соотношения

1 +x b 2 2 A 2 . 1

-

21 > . Легко проверить, что (1 + X b 2 2 A 1 H )2 1 + X b 2 H

это неравенство соблюдается при всех ограничениях, наложенных на коэффициенты H , A 1 и A 3 .

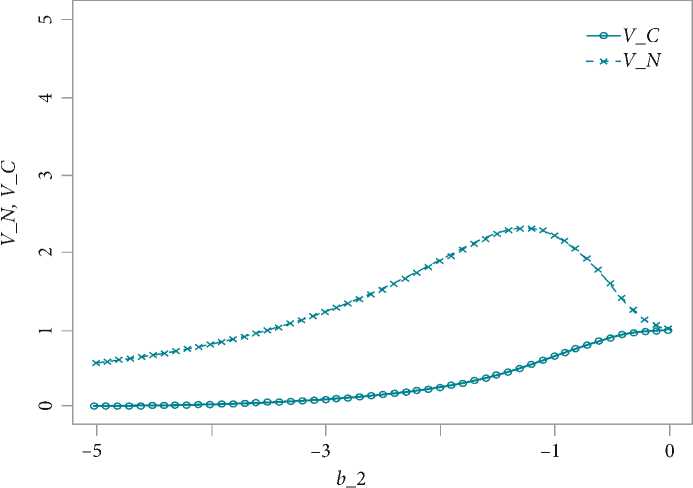

Представляет интерес проверка того, как функции потерь зависят от параметра b2 , характеризующего величину шока издержек производства (уравнения (1)–(2)). На рис. 1 приведена зависимость, из которой следует, что при стратегии координации функция потерь монотонно возрастает с ростом этого параметра. При стратегии, соответствующей равновесию по Нэшу, эта функция имеет параболический вид. Таким образом, с ростом этого параметра происходит сближение между функциями потерь при политике монетарных властей, соответствующей координации (V_C) и ее отсутствию (равновесие по Нэшу, V_N).

Рассмотрим, что происходит в случае положительного шока спроса в отечественной экономике ( u t > 0): страна снизит темп инфляции ( п t < 0), чтобы частично компенсировать

влияние шока спроса на внутренний объем производства. Поскольку монетарные власти в отечественной экономике принимают зарубежную инфляцию как заданную в равновесии по Нэшу, они ожидают, что это снижение приведет к реальному снижению курса, так как согласно (6) при снижении инфляции рt уменьшается. Таким образом, влияние инфляции на внутренний выпуск уменьшается. Для поддержания стабильности выпуска необходима большая волатильность инфляции. Таким образом, компенсация шоков спроса считается более дорогостоящей. При скоординированной политике инфляция пt снижается, а п* увеличивается, что способствует стабилизации выпуска и уменьшению колебаний инфляции.

В заключение кратко рассмотрим стратегию взаимодействия монетарных властей по Шта-кельбергу. В рамках этой стратегии одна страна выступает лидером по отношению к другой с учетом того, как монетарные власти другой страны ответят на выбор темпов инфляции страны-лидера.

Источник : расчеты автора.

Примечание : значения коэффициентов модели равны b 1 = 0,2, a 1 = 0,35, a 2 = 0,77, a 3 = 0,5, Х = 0,5; дисперсии шоков спроса равны 0,5.

Рис. 1. Влияние параметра b 2 на функцию потерь при монетарной политике координации ( V_C ) и политике отсутствия координации ( V_N )

Fig. 1. The effect of the b 2 parameter on the loss function under the coordinated monetary policy ( V_C ) and non-coordinated policy ( V_N )

Предположим, что лидером по Штакель-бергу являются монетарные власти в отечественной экономике. При этом они учитывают, что монетарные власти другой страны реагируют на их выбор темпов инфляции посредством функции реакции темпов инфляции, соответствующей равновесию по Нэшу.

Подставляя равновесный объем выпуска в зарубежной экономике (уравнение (8)) в условие первого порядка для зарубежных монетарных властей (уравнение (20)), получаем функцию реакции для темпа инфляции в зарубежной экономике при равновесии по Нэшу:

Выражение в правой части в квадратных

1+ X b2 H скобках выглядит как 2 < 1. Условия

1 +x b 2 A2

первого порядка при минимизации функции потерь для отечественной экономики принимают вид

X b 2 A 1

1 +x b 2 h 1 +x b 2 A 2

y t +n t = 0.

Условие (30) отличается от условия первого порядка в ситуации равновесия по Нэшу ( X b 2 A 1 y t +n t = 0). Одна из причин отличия

*

n t

—

X b 2 A 1 A 2

i + x ь 2 a 2 ?

n t —

состоит в том, что, поскольку

1 + X b 2 2 H ----2— < 1

1 +x b 2 a 2

—

X b 2 A 1 A 3 i +x ь 2 A 12

то предельный эффект роста инфляции ( PR )

( u t — u * ).

В результате условия первого порядка при минимизации функции потерь для отечественной экономики принимают вид

X

b 2 A 1

— b 2 A 2

л X b 2 A 1 A 2 л k 1+ X b2 A , 2 .

y t +n t = 0.

Сравнивая полученное условие (29) с аналогичным условием для стратегии, соответствующей равновесию по Нэшу (19), можно заметить в уравнении (29) наличие дополнительного слагаемого, а именно:

—X b2 A 2

' X b2 A 1 A 2 ^

^ 1 + X b2 A2 ) y t .

в стране-лидере теперь меньше, чем при равновесии по Нэшу. Монетарные власти отечественной экономики считают, что более высокий уровень инфляции будет способствовать снижению уровня инфляции в зарубежной экономике (согласно (28)), вызывая обесценение валюты в стране-лидере (pt повышается согласно (6)), что компенсирует экспансионистское воздействие роста внутренней инфляции на отечественный объем выпуска (уравнение (1)).

Зависимость предельного эффекта PR при росте инфляции для страны-лидера при стратегии по Штакельбергу от параметра b2 приведена на рис. 2, откуда следует, что с уменьшением значения параметра b2 предельный эффект роста инфляции для страны-лидера

монотонно снижается.

Это слагаемое отражает реакцию инфляции в зарубежной экономике на выбор темпа инфляции в отечественной экономике.

Преобразовывая выражение в квадратных скобках в уравнении (29), получим

b 2 A i — b 2 A 2

' X b2 A 1 A 2 '

1 + X b2 A , 2 , 21

= b 2 A 1

1 + X b2 H

1 +x b 2 A 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы Анализ влияния асимметричных шоков на стратегию взаимодействия монетарных властей двух стран

- Mundell R. A theory of optimum currency areas // American Economic Review. 1961. Vol. 51. P. 657–675.

- McKibbin W. Empirical evidence on international economic policy coordination // Handbook of Comparative Economic Policies. 1997. Vol. 5. P. 148–176.

- Obstfeld M., Rogoff K. Global implications of self-oriented national monetary rules // Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. 117. P. 503–536. DOI 10.1162/003355302753650319

- Corsetti G., Pesenti P. The International dimension of optimal monetary policy // Journal of Monetary Economics. 2005. Vol. 52, iss. 2. P. 281–305. DOI 10.1016/j.jmoneco.2004.06.002

- Obstfeld M., Rogoff K. Do we really need a new international monetary compact? NBER Working Paper No. 7864. NBER, 2000. 38 p. DOI 10.3386/w7864

- Canzoneri M., Henderson D. Monetary policy in interdependent economies: A game-theoretic approach. Cambridge: MIT Press, 1992. 180 p.

- Canzoneri M., Cumby R., Diba B. The need for international policy coordination: What’s old, what’s new, what’s yet to come? // Journal of International Economics. 2005. Vol. 66. P. 363–384. DOI 10.1016/j.jinteco.2004.03.005

- Chari V., Kehoe P. International coordination of fiscal policy in limiting Economies // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98, no. 3. P. 617–636. DOI 10.1086/261697

- Imisiker S., Tas B. International monetary policy coordination through communication: Chasing the Loch Ness Monster // International Journal of Central Banking. 2019. Vol. 15, no. 2. P. 301–321.

- Zheng L., Pappa E. Gains from international monetary Policy Coordination. Does it pay to be different? Working paper series No. 514. European Central Bank, 53 p.

- Persson T., Tabellini G. International monetary policy coordination // Hallett A. H., Mooslechner P., Schuerz M. (eds) Challenges for Economic Policy Coordination within European Monetary Union. Boston, MA: Springer, 2001. P. 27–43. DOI 10.1007/978-1-4757-4738-6_2

- Corsetti G., Dedola L., Leduc S. Optimal monetary policy in open economies // Handbook of Monetary Economics. 2011. Vol. 3. P. 861–933. DOI 10.1016/B978-0-444-53454-5.00004-9

- Bacchetta P., van Wincoop E. Can information heterogeneity explain the exchange rate determination puzzle? // American Economic Review. 2006. Vol. 96, no. 3. P. 552–576. DOI 10.1257/aer.96.3.552

- Bacchetta P., van Wincoop E. On the unstable relationship between exchange rates and macroeconomic fundamentals // Journal of International Economics. 2013. Vol. 91, iss. 1. P. 18–26. DOI 10.1016/j.jinteco.2013.06.001

- Kydland F., Prescott E. Time to build and aggregate fluctuations // Econometrica. 1982. Vol. 50, no. 6. P. 1345–1370. DOI 10.2307/1913386

- An S., Schorfheide F. Bayesian analysis of DSGE models // Econometric Reviews. 2007. Vol. 26, iss. 2-4. P. 113–172. DOI 10.1080/07474930701220071

- Sims C. Solving rational expectations models // Computational Economics. 2002. Vol. 20. P. 1–20. DOI 10.1023/A:1020517101123

- Coenen G., Lombardo G., Smets F., Straub R. International transmission and monetary policy cooperation // ECB Working Paper No. 858. 2008. 48 p. DOI 10.2139/ssrn.1082739

- Benigno P. A Simple approach to international monetary policy coordination // Journal of International Economics. 2002. Vol. 57, iss. 1. P. 177–196. DOI 10.1016/S0022-1996(01)00132-5

- Basu S., Bundick B. Uncertainty shocks in a model of effective demand // NBER Working Paper No. 18420. 2012. 39 p. DOI 10.3386/w18420

- Leduc S., Liu Z. Uncertainty shocks are aggregate demand shocks. Working Paper No. 2012-10. Federal Reserve Bank of San Francisco, 2015. 44 p.

- Carriere-Swallow Y., Cespedes L. The impact of uncertainty shocks in emerging economies // Journal of International Economics. 2013. Vol. 90, iss. 2. P. 316–325. DOI 10.1016/j.jinteco.2013.03.003

- Голодова Ж., Ранчинская Ю., Горохова Е. Анализ предпосылок согласования аспектов денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № С. 78–89. EDN WFJZLH

- Голодова Ж. Банковские системы стран СНГ: современные тенденции и антикризисное регулирование // Деньги и кредит. 2010. № 1. С. 36–45. EDN KYDZHF

- Пекарский С. Координация макроэкономической политики: случай неустойчивой динамики инфляции и государственного долга // Экономический журнал ВШЭ. 2001. № 4. С. 492–518. EDN USURIS

- Пекарский С., Атаманчук М., Мерзляков С. Стратегическое взаимодействие фискальной и монетарной политики в экспортно ориентированной экономике // Деньги и кредит. 2010. № С. 52–63. EDN KZBCXX

- Walsh C. Monetary theory and policy. Cambridge: MIT Press, 2003. 611 p.

- Конторович В. К. Взаимосвязь реального курса рубля и динамики промышленного производства в России // Экономический журнал ВШЭ. 2001. № 3. С. 363–374. EDN ZSSAUP

- Кудрин А. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста // Вопросы экономики. 2006. № 10. С. 4–18. DOI 10.32609/0042-8736-2006-10-4-18. EDN JVIXFN

- Jeanne O. Macroprudential policies in a global perspective // NBER Working Paper No. 19967. 2014. 32 p. DOI 10.3386/w19967