Андижанское восстание и его предводитель в оценках поэтов эпохи

Автор: Эркинов Афтандил

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Люди

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается реакция просвещенной части среднеазиатского общества на Андижанское восстание 1898 года. До сих пор не утихают споры: было оно эпизодом национально-освободительного движения или же реакционным мятежом религиозных фанатиков, воспринимало ли население Дукчи-ишана святым или самозванцем? В статье предлагается взгляд на восстание через призму стихотворных произведений, которые в Средней Азии испокон веков играли особую роль в оценке общественно значимых событий. Анализируется серия стихов разных авторов, составивших самостоятельный цикл, который условно можно назвать «Сатира на Дукчи-ишана». Популярные поэты осудили Дукчи-ишана. В какой-то мере всплеск критики был обусловлен желанием русских властей услышать осуждение восстания местной интеллигенцией. Но в критике шпана было и немало искреннего: поэты отражали чувства местной духовной и интеллектуальной верхушки, а та считала бессмысленными попытки сопротивления превосходящей силе империи и находила немало выгод и для себя, и для всего местного общества в порядках, установленных колониальными властями. Не надо, однако, забывать, что сочувственные слова в адрес восставших и их предводителя тогда просто не могли прозвучать.

Короткий адрес: https://sciup.org/14911824

IDR: 14911824

Текст научной статьи Андижанское восстание и его предводитель в оценках поэтов эпохи

В статье рассматривается реакция просвещенной части среднеазиатского общества на Андижанское восстание 1898 года. До сих пор не утихают споры: было оно эпизодом национально-освободительного движения или же реакционным мятежом религиозных фанатиков, воспринимало ли население Дукчи-ишана святым или самозванцем? В статье предлагается взгляд на восстание через призму стихотворных произведений, которые в Средней Азии испокон веков играли особую роль в оценке общественно значимых событий. Анализируется серия стихов разных авторов, составивших самостоятельный цикл, который условно можно назвать «Сатира на Дукчи-ишана». Популярные поэты осудили Дукчи-ишана. В какой-то мере всплеск критики был обусловлен желанием русских властей услышать осуждение восстания местной интеллигенцией. Но в критике ишана было и немало искреннего: поэты отражали чувства местной духовной и интеллектуальной верхушки, а та считала бессмысленными попытки сопротивления превосходящей силе империи и находила немало выгод и для себя, и для всего местного общества в порядках, установленных колониальными властями. Не надо, однако, забывать, что сочувственные слова в адрес восставших и их предводителя тогда просто не могли прозвучать.

В 1898 году в ферганском городе Андижане вспыхнуло восстание под предводительством Мухаммада Али-халифы (1852–1898), более известного под прозвищем Дукчи-ишан. Ранним утром 18 мая

Общий вид Андижана. Кварталы населенные сартами. 1902 г.

повстанцы в количестве двух тысяч человек атаковали казармы царских войск в Андижане. Было убито 22 и ранено 18 солдат, имелись жертвы среди чиновников и русского гражданского населения. После ответной стрельбы русских солдат нападавшие сразу отступили. Через день был схвачен Дукчи-ишан с его приближенными. У одного из них при обыске был найден Коран, в котором оказалось фальшивое свидетельство о том, что Дукчи-ишан назначается халифом (преемником) турецкого султана ‘Абд ал-Хамида II (1876–1909). Все руководители восстания были повешены, сотни рядовых участников высланы в Сибирь и в другие районы империи.

Андижанское восстание изучалось преимущественно историками 1. В одних работах оно рассматривается как народное выступление против колониального режима, в других — как реакционный мятеж религиозных фанатиков 2. Немалое значение для корректной оценки этого события имеет восприятие его современниками. Хорошо известно отношение колониальных властей, куда хуже — отношение местного населения. Этот недостаток помогают восполнить материалы художественной литературы той эпохи. Они практически не изучались в связи с восстанием; между тем хорошо известно, что литературные произведения достаточно полно отражают (и одновременно формируют) реакцию общества на те или иные события, по крайней мере, в среде читающей публики. В Средней Азии художественная литература испокон веков занимала особое место в оценке общественно значимых событий. Здесь до сих пор жива традиция выражать свои оценки и мысли не только, скажем, в статьях для прессы, но и посредством стихов. Иногда такое выражение широко распространялось и влияло на умы и сердца гораздо сильнее, чем иные виды устного или письменного творчества. Пафос стихотворного произведения оказывался более убедительным, чем рациональный анализ, предлагаемый в журнальной статье. Это можно наблюдать и на примере стихов, посвященных предводителю Андижанского восстания и самому восстанию. Созданные разными авторами, они тем не менее образуют, как справедливо указывали некоторые исследователи 3, единый самостоятельный стихотворный цикл, который условно можно назвать «Сатира на Дукчи-ишана». Именно он является предметом настоящей статьи. Причем рассматриваться он будет в контексте исторической и религиозной ситуации в Туркестанском крае, особенностей среднеазиатской литературы конца XIX — начала XX века.

Нечто подобное произошло и с отношением к наследию средне-азиатких поэтов колониального периода: после распада Союза в странах Центральной Азии по большей части издаются лишь те их сочинения, в которых критикуются «белый царь» и его администрация. На деле палитра отношений к царским властям в художественных произведениях того времени намного богаче. Когда после захвата Россией Средней Азии на завоеванных территориях было учреждено Туркестанское генерал-губернаторство, просуществовавшее с 1867 по 1917 год, изрядная часть местного населения довольно быстро пришла к выводу, что жизнь в нем имеет свои положительные стороны, а попытки выступить против казавшегося непобедимым «Белого царя» равносильны самоубийству. Находились даже такие, кто средствами теологии обосновывал возможность сосуществования с русскими и доказывал, что при этом мусульманская община ( умма ) сохраняет исламский характер 4.

В свете этих настроений неудивительно, что большинство авторов того времени писали о Дукчи-ишане весьма критично. Например, историк и поэт Та’иб в стихах на персидском и арабском языках, включенных в состав его сочинения «Тухфа-и Та’иб» («Подарок Таи’ба»), демонстрирует крайне отрицательное, даже оскорбительное отношение к Дукчи-ишану, с особенной неприязнью характеризуя «содеянный по безумству мятеж» 5. Знаменитый бухарец Мирза ‘Азим ад-Дин Сами (1837–1906) тоже весьма резко отзывается о Дукчи-ишане и его восстании. Андижанская «смута» и ее главный виновник осуждались местной интеллигенцией и с чисто религиозной точки зрения 6. Правда, логика избравших ее авторов была подчас чересчур прямолинейной, если не сказать примитивной. Например, Кузи Рахим Ходжа-ишан в стихотворении, написанном по случаю землетрясения в Андижане в 1902 году, сетовал, что некий ишан (имеется в виду Дукчи-ишан) «опозорил свой народ». Дескать, если бы мусульмане, не забывая Бога, служили бы царю, были бы мир и спокойствие. А так вышло по-другому: из-за мятежа Бог наказал Андижан, и город превратился в развалины7. Получалось, что предводитель восстания и его сторонники повинны в гибели жертв не только восстания, но и землетрясения. Пожалуй, только историк-ферганец Мухаммад ‘Азиз Маргилани дает в своем сочинении «Тарихи ‘Азизи» несколько иную характеристику восстания и его последствий 8 (к ней я еще вернусь).

Узбекские литературоведы редко касались антиишанского цикла. Правда, в работах некоторых авторов рассмотрены входящие в него

Вокзал в Андижане. 1902 г.

Мечеть в Андижане. 1902 г.

произведения знаменитых поэтов рубежа XIX–XX веков Мукими и Завки 9. Имеются также упоминания о соответствующих стихах других поэтов того времени: Надима Намангани 10, Раджи Маргилани 11, Мухаммада Умара Умиди-Хаваи 12, Таш-ходжи Асири 13, Ходжи Са-бири и Султана Ахмада 14. Однако стихи об Андижанском восстании рассматривались лишь с точки зрения творчества и судьбы того или иного отдельно взятого поэта, вне общего для них литературного контекста, того своеобразного творческого соревнования, в котором участвовало сразу несколько поэтов 15. Кроме того, недостатком данных исследований является их явная идеологическая подоплека и, соответственно, предвзятый подход к материалу. В особенности это относится к работам советского времени. Например, стихи Ходжи Сабири о Дукчи-ишане рассматривались в ракурсе русских революций 1905 и 1917 годов и, разумеется, с позиций марксистско-ленинского учения 16. Делался вывод, что поэт еще не был достаточно подготовлен к правильной оценке событий. Другим ярким примером идеологической ангажированности можно считать утверждение, будто Дукчи-ишан был агентом английского империализма 17 и что в своем стихе о нем Завки высмеял сторонников западных империалистов, стремившихся посеять рознь между узбекским и русскими народами 18. Так туркестанская поэзия искусственно подгонялась под «революционную», хотя в литературе той эпохи было многое, что никак не подходило под это клише.

В последнее время в Узбекистане появляются труды, где предлагается более объективный подход к проблеме восприятия российского колониализма в целом, восстания под предводительством Дукчи-ишана, в частности 19. Характерен он и для вышеупомянутого немецкого проекта. Цель проекта — показать весь спектр взглядов в постсоветском пространстве на российский колониализм 1850–1914 годов. Об этом свидетельствует и название — «Zerrspiegel» («Кривое зеркало»): им подчеркиваются частые перекосы (в любую сторону) при отображении колониализма. Самое главное, авторы проекта не определяют заранее исследуемый феномен в рамках жесткой оппозиции «положительный — отрицательный». Проектом предусматривается публикация материалов из рукописных и архивных фондов Санкт-Петербурга, Ташкента и Баку на русском, азербайджанском, персидском и узбекском языках. Отбираемые для этого источники отражают как взгляды колонизаторов на колонизуемых, так и наоборот. Значительная часть этих источников уже опубликована в электронном виде 20.

Данный подход представляется мне абсолютно оправданным. Действительно, методологически более верно показать все аспекты восприятия колониализма местной пишущей интеллигенцией, издавать и изучать обе группы источников: и отражающих отрицательное отношение к новой власти, и содержащих довольно резкую критику тех сил (личностей, движений), которым эта власть не нравилась. Как раз на такого рода критических сочинениях я и хочу сосредоточиться в своей статье.

II

Цикл «Сатира на Дукчи-ишана» состоит из 20 стихов на узбекском языке общим объемом более 1500 строк 21. Кратко охарактеризуем авторов.

Мукими (1850–1903), или Мухаммад Амин Ходжа, — популярный поэт из Коканда, писавший стихи под псевдонимом Мукими 22. Известен главным образом как поэт-сатирик и юморист. У него есть стихотворение из 19 бейтов (38 строк) в жанре газал (рифмы через строку) и с радифом (словом, повторяющимся после рифмы в каждом стихе) «баччагар» («сын греха») 23. Речь в нем идет об «афере» ( фирибгар ) некоего ишана 24. Название этого стихотворения — «Ба хаджв-и халифа-йи Мингтипа» («Сатира на халифа из Мингтипа» = Минг-тепа), впервые оно встречается в сборнике стихов другого поэта, Надима Намангани 25 (о нем ниже). Считается, что данный стих посвящен Дукчи-ишану 26 и что именно им было положено начало антиишанскому циклу. Тем не менее вопрос об адресате до сих пор остается спорным. А. Абдугафуров полагает, что, хотя газал и адресован Дукчи-ишану, в нем дан обобщенный образ ишанов, «искавших свою выгоду во всем» 27. По мнению других исследователей, в этом произведении изображен Мухаммад Муса-бий, преподаватель ( мутавалли ) Кокандского мадраса 28, где учился Мукими. Ведь оно было включено в баяз, переписанный еще в 1304/1887 году 29, то есть за 11 лет до Андижанского восстания! По другим версиям, в нем выведен некий Дахубист-бий (?) 30 или Садубист-бий (?) из Минг-тепа 31. Можно предположить, что только после восстания газал стал связываться с Дукчи-ишаном — с целью использования авторитета Мукими 32. В-общем, ученым еще предстоит установить адресата этого газала.

Имеется другое стихотворение Мукими, в котором усматривают критику Дукчи-ишана33. Но кроме упоминания селения Минг-тепа, где тот жил, других доказательств в пользу этого преположения в стихотворении нет.

Завки (1853–1921), или Убайдаллах Салих-угли Завки. Родился и всю жизнь прожил в Коканде, пользовался большим авторитетом среди местных поэтов. Известен своими лирическими и сатирическими стихами. Близкий друг и соратник Мукими 34. Некоторые исследователи утверждают, что весной 1898 года Мукими и Завки выехали в путешествие в Андижан и Ош и стали свидетелями андижанских событий, так сказать, воочию 35, после чего оба выразили свое возмущение Дукчи-ишаном 36. Газал Завки в 40 строк в источниках приводится под названием «Хаджв-и Йикчи ишан» («Сатира на ишана-веретёнщика») 37. В последней строке стиха приводится хронограмма ( та‘рих ) с указанием на дату восстания (1316/1898). Есть у Завки еще одно юмористическое стихотворение, в котором он намекает на Дукчи-ишана и на местность, где тот проживал.

Надим Намангани (1844–1910), или Сулайман Ходжа мулаккаб би-Ишан Бабахан валад-и Улуг Ходжа Ишан Шайх ал-ислам-и Наманган. Родился и жил в Намангане 38, поддерживал близкие отношения с поэтами Коканда — Фуркатом, Мукими и Завки 39. В его поэтическом наследии преобладают, с одной стороны, злободневные социальные, с другой, суфийские сюжеты. Стихов Намангани по интересующей нас теме известно несколько, их общий объем — 450 строк.

Это, во-первых, публикуемый в Приложении к настоящей статье в русском переводе мухаммас (стих с пятистрочными строфами) из 31 строфы (155 строк) и с радифом «эмасму?» («не так ли?»), включенный автором в свой сборник стихов 40. Здесь мы находим строгое осуждение действий и личности Дукчи-ишана.

Во-вторых, газал из 35 бейтов (70 строк), тоже с радифом «эмас-му» из того же сборника 41. В нем автор продолжает высказывать свое возмущение по поводу восстания и поступков Дукчи-ишана.

В-третьих, еще два стиха в жанре «мухаммас» с одним и тем же радифом «халифа» («халиф»). Они приведены вместе в другом списке. Первый мухаммас 42 состоит из 10 строф (50 строк); это стихотворение в научных исследованиях не упоминается и пока не издано. В нем автор сопоставляет Мухаммада Али-халифу с первыми четырьмя халифами (заместителями пророка Мухаммада) и делает вывод, что Дукчи-ишан является самозванцем. Второй мухаммас

Базар в Андижане. 1902 г.

Базар в Андижане. Продавец сластей и лепешек. 1902 г.

следует в списке сразу после первого 43 и имеет 20 строф (100 строк). О нем упоминал А. Халилбеков 44.

Надиму приписывается и маснави (стих, построенный на рифмующихся двустишиях) в 70 строк, также посвященное Дукчи-ишану 45. В самом произведении не приведен псевдоним поэта, что дало основание считать его анонимным 46. Несмотря на сомнительность авторства, этот стих оригинален и занимает определенное смысловое место в цикле: автор заявляет, что действия Дукчи-ишана не дозволены шариатом и что люди должны подчиняться русскому царю 47.

Раджи Маргилани (1834–1918), или Ходжа джан Раджи Маргила-ни (Маргинани), один из известных поэтов кокандской культурной среды. Родился в Маргилане 48, до 1904 года был казием этого ферганского города 49. Встречался с русскими востоковедами, в частности, с В. В. Бартольдом 50. О Дукчи-ишане написал два стихотворения 51: маснави в 76 бейтов (156 строк) и газал в 17 бейтов (34 строки) с ра-дифом «эшон» («ишан»). В этих стихах Маргилани, в отличие от других поэтов, значительное место уделил описанию и отрицательной оценке самого Андижанского восстания.

Умиди-Хаваи (1835–1906), или Мухаммад Умар Умиди-Хаваи. Принадлежал к кругу кокандских поэтов 52. Создал исторические произведения о Кокандском ханстве: «Бадавлатнама», «Мактубча-йи хан», «Джангнама». Был в близких отношениях с востоковедом Н. Ф. Петровским. Оставил два антиишанских газала с радифом «эшон», причем, по утверждению исследователя его творчества Т. Хаджибаева, первый газал, состояший из 11 бейтов (22 строк) 53, был написан до восстания, второй из 8 бейтов (16 строк) — после его подавления 54. Вроде бы был и автором хронограммы, посвященной Андижанскому восстанию, но пока ее не удалось обнаружить.

Таш-ходжа Асири (1864–1916). Поэт из Ходжента 55. Писал преимущественно на таджикском языке. Учился в Коканде, где сдружился с Мукими, Завки и Фуркатом. Они обменивались стихотворными посланиями и вели переписку. Асири принадлежит 20-строчный газал «Дар мазаммат-и Ишан-и Дукчи» («Критика ишана Дукчи») 56.

Мавлави Йулдаш (1861–1922). Ученик Мукими. Жил в Коканде, являлся религиозным авторитетом 57. К сожалению, текст его стиха, о котором есть упоминание в источниках, не обнаружен 58.

Сидки Хандайлики (1884–1934). Известный узбекский просветитель и реформатор начала ХХ века. Автор нескольких сочинений об обновлении культурной среды Туркестана 59. В стихотворном сочинении «Иктисаб» («Нажива») он критикует ишанов, которые свой религиозный авторитет превратили в источник доходов. Приводя различные примеры из жизни ишанов, он останавливается и на шарлатанстве Дукчи-ишана (347 строк). Правда, эта часть стиха написана в 1919 году, то есть в изменившихся политических и идеологических условиях 60.

Хаджи (Ходжа) Сабири (XIX–XX). Поэт был родом из Самарканда, сведений о его биографии пока не обнаружено. В подражание Намангани написал о Дукчи-ишане мухаммас в 75 строк с радифом «эмасму» 61.

Султан Ахмад (XIX–XX). Один из ишанов Чимкента. Точных сведений о нем нет. Его стихотворение в 66 строк напечатано в местной колониальной газете «Туркистон вилоятининг газети» («Туркестанская туземная газета») от 30 октября 1911 года под заголовком на русском языке «Стих об Андижанском ишане» 62. В конце с иронией подчеркивается, что оно посвящено безграмотным ишанам. Специалистами оценивается как своего рода народный отклик на восстание, написанный в подражание Мукими, стилю которого явно следовал автор 63.

Анонимные стихи. Таковых четыре, все они сохранились в фонде редактора «Туркестанской туземной газеты» Н. П. Остроумова 64.

-

1) Газал из 30 строк, названный «Назм-и вокеа-йи Дукчи-ишан» («Описание событий деяния Дукчи-ишана») 65; по стилю и рифмовке он очень похож на вышеупомянутое стихотворение Таш-ходжи Асири.

-

2) Большое маснави в 82 строки; его безымянный автор утверждает, что сам ишан умер, но народ из-за него все еще страдает 66.

-

3) Объемный газал в 90 строк.

-

4) Еще один газал из 36 строк; в нем, между прочим, говорится: «Никто не знал, представителем какого сулука (суфийского братства. — А. Э. ) являлся Ишан».

Три последних стиха написаны одинаковым почерком на одном листе, а после них на том же листе приводится то самое маснави, которое приписывают Надиму Намангани. Первый анонимный газал по стилю резко отличается от двух других и от маснави, так что авторами анонимных стихотворений являются, как минимум, два поэта.

Теперь вкратце остановимся на общих художественных особенностях цикла, заметив попутно, что в туркестанской литературе второй половины XIX — начала ХХ века сами стихотворные циклы представляют собой малоизученное явление.

Литературный цикл, то есть создание целого ряда стихотворных произведений на одну тему, — мода второй половины XIX века. После ликвидации в 1876 году Кокандского ханства и превращения его жителей в русских подданных местные литературные вкусы сильно изменились, а с ними — тематика и стиль поэзии. Ценности и каноны средневековой литературы деградировали, традиционные жанры и формы, казавшиеся незыблемыми, стали утрачивать инвариантность. Веками отработанные литературные жанры все больше существуют формально, сильно теряя и в содержании, и в художествен-ности67. Новая эпоха требовала новой эстетики, в художественных произведениях усилились сатира и юмор, литература стала более реалистической (правда, тоже не без ущерба для ее художественности). В частности, стихотворные ответы-подражания в рассматриваемый период стали своего рода игрой: появились циклы стихотворений о различных событиях, сатирических персонажах, предметах, животных, чего средневековый канон категорически не допускал. В поэзии этого времени можно встретить стихи, посвященные лошадям ( от ), мухам ( пашшалар ), некоему Виктору 68, Андижанскому землетрясению 1902 года и т. п.

Вместе с тем при рассмотрении стихов о Дукчи-ишане надо обязательно учитывать, что участие в цикле требовало соблюдения некоторых правил и потому не всегда открывало простор индивидуальному творчеству. Не только тематика, но и формальные особенности должны были сближать стихи одного цикла. Так, следовало использовать особые художественные формы — определенную рифму, определенный метр, радиф, ответы-подражания. И мы видим, что многие стихи-ответы из цикла «Сатира на Дукчи-ишана» были написаны на радиф или рифму предшественника. Радиф «баччагар» 69 применен Мукими и Султаном Ахмадом, радиф «эмасму» — Надимом Наманга-ни (в двух стихах) и Ходжой Сабири, радиф «эшан» — Завки, Раджой Маргилани и Умиди-Хаваи (в двух стихах). Такое следование формальным особенностям цикла, да и сама «публицистичность» темы не способствовали повышению художественного уровня стихов.

К сказанному надо добавить, что почти все поэты, участвовавшие в цикле, были из одного круга, многие были родом из Коканда, бывшей столицы одноименного ханства. Они имели близкие личные контакты и писали стихи, сознательно участвуя в цикле. Такое участие воспринималось тогда как состязание в художественном мастерстве; вне контекста участия в каком-либо цикле доказать свое мастерство поэту было трудно. Вследствие такой тяги к соревнова- тельности к концу ХIХ века в кокандской литературной среде почти не встречаются собрания (диваны) стихотворений одного поэта. Даже именитые поэты создавали их редко. Место дивана все увереннее занимает баяз — сборник стихотворений сразу нескольких поэтов.

Интересно отметить еще один момент: сам Дукчи-ишан назидания своим последователям излагал тоже с помощью стихов и рифмованной прозы. В 1893 или 1894 году под псевдонимом «Дивана» («юродивый», «обезумевший») он создал стихи «Ибрат ал-гафилин» («Пример для неосведомленных») 70. Они призывают идти по истинному пути ислама, предназначены были для религиозного просвещения простолюдинов и отличаются низким художественным уровнем.

III

Исследователей «Сатиры на Дукчи-ишана» интересует и другой круг вопросов. Насколько искренней была преимущественно отрицательная реакция авторов цикла на Андижанское восстание, на личность и действия его предводителя? Не был ли этот всплеск критики связан с негласным распоряжением туркестанского генерал-губернатора С. М. Духовского (1898–1901), желавшего услышать осуждение восстания из уст местной интеллигенции? И еще один важный вопрос: каково было отношение популярных поэтов того времени к притязаниям Дукчи-ишана на роль суфийского наставника ( муршида )? Ведь каждый из названных выше поэтов знал о суфизме не понаслышке, многие идеи и грани их творчества сформировались под прямым влиянием суфийской поэзии.

По первому вопросу ответ можно найти в газетной статье Х. Бал-табаева «Тайны наемной литературы», опубликованной в 1998 году на узбекском языке 71. В ней привлечена только малая часть поэтических произведений об Андижанском восстании. Сама статья написана как научно-популярная. Основной акцент в ней сделан на то, что поэты создавали стихи по указанию царской администрации, которая хотела, чтобы преобладающее отношение к восстанию и ее предводителю было негативным.

В пользу этого вывода говорят так называемые «Адреса» с восхвалениями генерал-губернатора Туркестана и поношениями Дукчи-ишана, поступавшие от жителей Коканда, Оша, Ошского уезда и печатавшиеся в местных газетах на узбекском и русском языках 72.

Поэтому не стоит совершенно исключать возможность прямого «ответа» популярных поэтов на призыв русской колониальной администрации к местной интеллигенции отреагировать на андижанские события «должным образом». Крайне жестоко подавив восстание, царская администрация продемонстрировала совершенно бескомпромиссную позицию и доказала, что готова на самые крайние меры в случае покушения на ее власть. В таких условиях поэты вряд ли могли высказать какое-либо другое отношение к восстанию, кроме отрицательного. Но делали они это не столько по призыву колониальных властей, сколько под впечатлением последовавших за восстанием репрессий. Многие местные историки и поэты, которых не заподозришь в симпатиях к колониальным властям, искренне осуждали вооруженное выступление сторонников Дукчи-ишана, считая, что оно «нарушило фетву о мире с Белым царем». С другой стороны, интеллигенция к тому времени уже понимала, что путем неорганизованного мятежа невозможно освободиться от пут колониализма. Это показал печальный опыт десятков стихийных выступлений, происшедших за годы имперского управления краем.

После подавления восстания в местной русской прессе оно стало оцениваться как выступление религиозных фанатиков 73. «Главная причина мятежа газават. Во время нападения фигурировало зеленое знамя и читался Коран» 74. Одновременно колониальная администрация попыталась объявить восстание не соответствующим истинным установкам газавата 75. Для более авторитетной дискредитации Дукчи-ишана старались даже отыскать подходящие поучительные сентенции в местной классической поэзии. Например, востоковед Н. Г. Маллицкий нашел строку в стихотворных премудростях ( хик-мат ) знаменитого мистика XII века Ахмада Йасави и интерпретировал ее как пророческое высказывание о Дукчи-ишане. «Прав был великий мыслитель святой Туркестанский — Ахмад Ясави: современные ишаны, в огромном большинстве случаев, отличаются корыстолюбием и невежеством. А пророческие слова... Анинг фитнаси Даджжолдин бадтар булгай могут быть приложены именно к минг-тюбинскому ишану Мадали: слово «фитна» значит бунт, мятеж, возмущение» 76. Маллицкий приводит и перевод данной строки: «Его бунт (мятеж) будет хуже, чем (мятеж) Даджжала».

Но и Надим Намангани называл Дукчи-ишана Даджжалом 77, а также Фиравном78. Для мусульман оба эти образа — абсолютно отрицательные: Даджжал — это лжепророк, антипод мессии; Фиравн — библейский и коранический Фараон, преследующий Иосифа/Йусуфа.

Завки же и автор второго анонимного стихотворения именуют Андижанское восстание газаватом, правда, с изрядной долей иронии. (Так, аноним ядовито заметил, что для осуществления газавата народ «вооружился ножами и коровьим навозом».) Фактически, они во многом воспроизводят отношение к восстанию и к ее руководителю, продемонстрированное туркестанским официозом на узбекском языке79.

Остановимся на одном моменте критики Дукчи-ишана, который до сих пор не анализировался историками Андижанского восстания. Раджи Маргилани утверждает, что Дукчи-ишан — шиит, а его отец родом из Шугнана (то есть из Памира), тем самым намекая на происхождение обоих из среды тамошних исмаилитов 80. А в своем втором стихотворении Маргилани упрекает ишана в том, что тот выдавал себя за Махди — скрытого шиитского имама 81. Надим Наман-гани, отвергая притязания Дукчи на ишанство, называет его не просто невеждой, но еще и кизилбашем (красноголовым — так в Средней Азии нередко называли шиитов) и ирани (иранцем) 82. В третьем анонимном стихе ишан также назван кизилбашем и шиитом. Маргилани обращает внимание и на то, что восстание вспыхнуло в священный для шиитов день десятого мухаррама ( ашура ), и приравнивает его к бесполезному самоистязанию шиитов ( шахсей-вахсей ), проводимому обычно в том же месяце 83.

Не исключено, что объявляя Дукчи-ишана иранцем (можно читать пирсиён , то есть перс) и кызылбашем, Надим Намангани, Раджи Маргилани и вторящий ему аноним всего лишь хотели подчеркнуть, что Дукчи-ишан — не свой и потому не суннит. Но не следует пренебрегать и версией о шугнанском происхождении ишана, его связях с Памиром. Она подкрепляется некоторыми косвенными данными. Журнал «Нива» за 1898 год сообщал, что «Дукчи-ишан — узбек по происхождению <...> после паломничества переселился в село (кишлак) под названием Таджик (под названием Минг-тюбе, однако, разумеется несколько селений), где прожил в течение 10-ти лет» 84. В то время в Фергане «таджиками» часто называли переселенцев из горных южных районов, и факты их миграции были далеко не единичными. Как отмечал А. А. Бобринский, «в Бухаре, в Оше, в Коканде находятся выходцы из Шугнана и Вахана, которые также исмаилиты» 85. Более того, есть свидетельства о том, что «исмаилит-ские пиры имели своих муридов в Ферганской долине» 86.

Все же центральная тема в стихах сатирического цикла — не происхождение Дукчи-ишана, а критика его личности и деяний. Ишан устраивал ежедневные угощения и подаяния для малоимущих и простых пилигримов в своей странноприимной обители (ханака), раздавал им подаяния. До восстания местная пресса сочувственно рассказывала об этих актах благотворительности 87, после восстания в них дружно увидели лишь средство наживы. Другим общим местом в критике Дукчи-ишана стали его претензии на чудотворство (каромат). Почти все поэты сходятся во мнении, что чудеса иша-на — сахта (поддельные). Основания для этого у них были немалые. Завки, Надим Намангани и Раджи Маргилани упрекают ишана в том, что он заведомо обманывал народ, выдавая техническое новшество («котлы, которые варили без огня») за собственную способность к чудотворству. Сидки Хандайлики в своем стихотворении упоминает о другом трюке, позже его подробно описал Х. Раззаков. По сообщению этого исследователя, чтобы доказать свои чудесные способности, Дукчи-ишан придумал нехитрый прием — «отождествил» своих учеников (муридов) с типичными подношениями. Кто-то из учеников был у него от суфи (суфи-конь), кто-то — туя суфи (суфи-верблюд), другие числились как суфи-рис, суфи-баран и т. д. В зависимости от того, что посетитель нес ишану в виде дара, его сопровождал ученик с соответствуюшим прозвищем. Увидев ученика, ишан «прозревал» даяние и сообщал, что принес гость 88. Простолюдины видели в такой «прозорливости» чудотворство...

Некоторые поэты осудили ритуальную практику Дукчи-ишана. Например, Султан Ахмад утверждал, что ишан, вместо того чтобы совершать скрытый, внутренний зикр ради постижения Бога ( зикр-и пинхон ) 89, выпячивает себя перед народом, совершая публичный зикр ( зикр-и ошкор ).

Все эти претензии к Дукчи-ишану рождают вопрос: можно ли считать его суфием? Несомненно, что в народе его авторитет был велик; но в среде культурной интеллигенции, не говоря уже о знати, на него в лучшем случае смотрели с сочувствием, а куда чаще — с презрением. Тот же историк Мухаммад ‘Азиз Маргилани, даже признавая ишана хотя и небогатым, но «щедрым человеком», считал его безграмотным и подчеркивал, что будь он грамотен, то «не сбил бы его с пути сатана» ( шайтан йулдан оздирди ) 90. Что касается поэтов цикла, то многие из них сами нередко были выходцами из ишанской и суфийской среды. Так, насколько известно, из ишанских родов происходили Надим Намангани и Султан Ахмад, Раджи Маргилани прослужил казием 40 лет, Мавлави Йулдаш являлся религиозным авторитетом Коканда. Низкое происхождение («черная кость» 91) Дукчи-ишана, сомнительное (возможно, даже нелегитимное) его

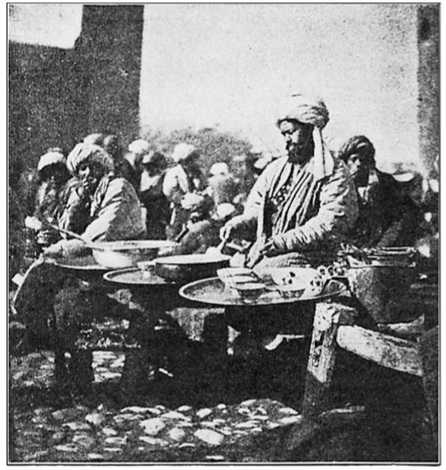

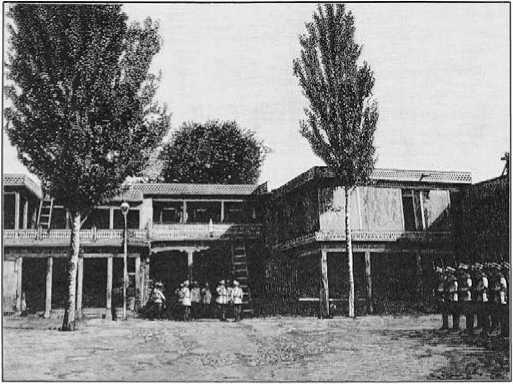

Вид дома, в котором жил Мухаммад Али-халифа (Дукчи-ишан). 1898 г.

Терраса

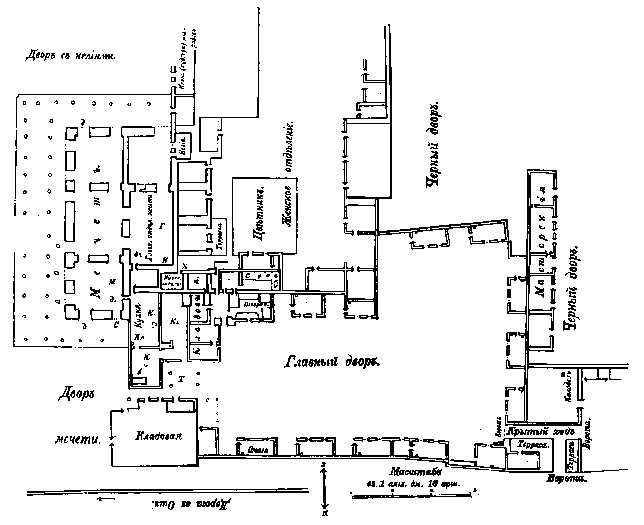

План дома Мухаммада Али-халифы. 1898 г.

положение в иерархии суфиев предопределили во многом отрицательное, пренебрежительное отношение духовных аристократов к Мухаммаду Али-халифе. Надим Намангани даже написал, что его деятельность не соответствует требованиям ислама и суфизма.

С другой стороны, стоит отметить, что во всех стихотворениях цикла нападкам на Дукчи-ишана, как это не парадоксально, постоянно сопутствует общий антиклерикальный настрой. В некоторых из них антиклерикализм превзошел критику конкретной личности.

* **

Итак, признанные поэты того времени почти единодушно осудили Андижанское восстание и особенно его руководителя. И объясняется это не только тем, что туркестанские власти всячески стимулировали выражения «недовольства ишаном в среде туземной интеллигенции и народа». К всплеску сатирического творчества местных поэтов побудили причины более глубокие. Совершенно ясно, что основной резон заключался в стремлении любыми способами сохранить мирное сосуществование с колониальными властями, военное, экономическое и политическое превосходство которых стало очевидным фактом. Даже те теологи, что на заре колонизации с оружием в руках участвовали в сопротивлении русским войскам, в конце концов пришли к выводу, что в сложившихся условиях предпочтительнее искать компромисс с завоевателями, и, как уже отмечалось, подводили под такой выбор теологические обоснования 92.

Российский колониализм принес мусульманам Средней Азии немало обид и притеснений, однако отношение к нему со стороны местной элиты было в целом довольно благожелательным. Мусульманам под русскими жилось спокойнее, чем под своими ханами, при которых не прекрашались войны и усобицы. Воцарилась относительная стабильность, народ ею очень дорожил 93. Это подчеркивали и поэты — участники цикла о Дукчи-ишане, например, Уми-ди-Хаваи и автор второго анонимного стиха 94. Конечно, в среде интеллигенции и духовенства были и сочувствовавшие восставшим, но едва ли они могли выразить свое мнение открыто и публично. Поиск свидетельств такого сочувствия, прежде всего в устном фольклоре, — задача отдельного исследования. Оно, несомненно, пополнило бы наши представления о восприятии Андижанского восстания разными слоями населения тогдашнего Туркестана.

Приложение

Стихотворение Наманганца Ишан-Баба-Хан-Тюри, Шейхуль Исламова (по поводу андижанскаго возмущения) *

О, сердце! Не очень ли небо враждебно к нам стало?

Не след-ли кровавый после потопа (современного) остался от печали?

Не новый-ли свод в небесах от пыли восстанья явился?

Не жёлтым-ли стало от печали лицо у людей Ферганы?

Не служит-ли смута признаком мира конца?

Сеиды, передовые люди, лучшие духовные путеводители,

Светочи святых, отшельники благочестивые,

Люди науки, образованные, набожные ходжии,

Лучшие чтецы Корана, усердные молитвенники,

Шейхи дервишских обителей — теперь не принижены-ли они?

У каждаго сто огорчений от виновников стольких бедствий, Сердце их в печали от происшедшего в Фергане возмущения...

В одну секунду не избавиться от страха пред этой бедой.

Они глотают кровавую слюну; нет лекарства от этой боли, Ибо не много-ли погибло в это время людей?

Двадцать три года со дня присоединения Ферганы

Прошло под Августейшим покровительством Русскаго Императора.

Ведь по Божей воле этот народ покорён...

Государь проявил свою заботливость о благополучии его, И не стала-ли безопасной страной Фергана?

Победителем соделал Господь этого Государя нашего.

Царство Его простирается до Китая, Рума и Индии...

Как при Искандере 95 пусть распространяется Его власть

Во все стороны — на море и на сушу!

Не само-ли небо покровительствует этому Государю Вселенной?

Обрела Фергана в Его царствие благополучие,

Никого не касалась беда от насилий,

Богачами стали несчастные бедняки. Но

Печально, что бедствие с неба ниспало на нас.

Этот рассказ для того, чтобы друг другу передать его.

От злого рока этих дней появилась смута,

От минтюпинскаго ишана вышла смута.

Подобный диву, безумец вложил в сердце людям мысль о возмущении.

О, разумные, толковые люди, не вред ли нам от сего?

Он показывал народу хитрости, волшебство и чародейство...

По наружности святой, а внутри, как индиец

Необразованный и бессовестный, бездушный и зловредный

Шайтана слуга и по нраву манджур 96,

Главарь восстания с султаном на чалме, не Икчи-ишан ли?

Большую двухэтажную обитель он построил

И около — конюшню на 1000 лошадей,

Как силок, пищевой котёл уставил... Для народа

Столовая его с волшебством, — время чародеев!

Его желтоватый халат не есть-ли признак Фараона?

Мечеть и минарет он построил и с фокусом котёл.

Желтоватый халат и чалма помогла в планах безумцу.

Своими хитростями он увлекал неразумный народ.

Подобным Кашмиру сделалась Минтипе.

Не настоящий-ли лжец ишан в глазах людей?

Это диво-шайтана — дурной путь.

Потемнел дневной свет в очах (у ферганцев);

Порвались у них ворот и полы от дел безумца.

Оставило его сознание и он газават объявил...

И не было-ли целью при этом разоренье народа?

Несколько наших людей, взяв в руки ножи,

Пришли в Андижан, злой умысел имея;

Ночью перерезали горло некоторым спящим

И ночью же бежали: их погнали солдаты.

Перед этими львами они не более, как курицы.

По телеграфу наполнилась страна войсками;

Все они имели ружья, револьверы и сабли.

Ферганская область наполнилась войсками.

Каждый воин по храбрости подобен Гиу времени Рустама 97.

Не львы-ли это на поле битвы?

Ишана захватили на дороге в Китмень-типе,

Наложили оковы на руки ему, и солдаты

В Андижан привели; справа и слева шли солдаты...

Покрылся срамом возмутитель, как собака в навозе.

Не служит-ли это время уроком для всего населения!

За его заблуждение несколько человек повешены, А некоторые пошли в Сибирь, — по суду Государеву. Не может поднять Фергана голову от срама.

От этого дела ишана, от этого возмущения

Разве не много народа сделалось арестантами, безумными людьми!

Безчестное дело сделал ишан, И многие ферганцы осрамились.

Место минтипинца разрушено, разорено...

Какая же польза получилась? Печаль и раскаяние...

Не тяжело-ли уплатить 300 000 рублей штрафа?

Если бы не был приведён в исполнение замысел ишана, Произошли-ли бы погром и стеснение для Ферганы От каждого из этих вожаков?

Постигло-ли бы нас такое тяжёлое горе?

Не ясно-ли заблуждение учиненнаго им заговора?

Подобно Самраю 98, смут много посеял в народ,

Хитро-лукаво денег много собрал.

Его обман и волшебства после стали понятны Фергане.

По повелению Императора, он был повешен...

Может-ли не исполниться приговор Великаго Государя?

В этом деле участниками были: грабители — воры Безумные, безшабашные бездомники, продавцы масла, Глупые дураки киргизы-жнецы,

Бродяги, клятвопреступники, а ближе всего нищие, питающиеся айраном. Не был-ли одним из них Бек-джан Кузы-оглы?

Это сборище неразумных глупцов, полуумных,

Не имеющих пищи, голодных, нищих, не имеющих верховых животных... У каждого из них на плечах были палки и дубины без острия.

Не подобны-ли они собакам, лающим на луну, В надежде достать с неба каравай или кость?

Хорошо жили друг с другом русские и мусульмане,

Всегда были дружелюбны, радостны-веселы,

Много у них было связей в знакомстве,

И горестно, что бросил шайтан пыль вражды среди них.

Не змеи-ли, не скорпионы-ли эти возмутители?

От Предвечного предопределения такого замешательства,

От виновнаго веретенщика, бывшаго причиной зла, У многих печень в кровь обратилась от боли страха.

От ежеминутной болезненной думы о насилиях ишана

Не скорбит-ли душа? Не плачет-ли горько?

Сделанное им противно уставам шариата,

Противоречит канонам веры и обычаям тариката:

От возмущения вред всеобщий: нет этого в Хакыкате 99.

Если же он считал это позволительным, то поступил по личному обычаю...

Не отступники-ли от ислама названные мусульмане?

Власти проявили справедливость при разследовании дела:

Тщательно различали благонадёжных от злонамеренных;

Подверглись наказанию преступники, а все прочие невредимы, Они всегда возносят благодарение, хвалу и славу Богу.

Не творят-ли они постоянно молитву и за нашего Государя?

Теперь хвала Богу: Великий Государь

Не уменьшил Своих милостей к Фергане:

Освободил всех нас от суда и сделал радостными,

Ныне простил он наши преступления.

Не возрадуются-ли от этого жители Ферганы?

Изложивший пятистишием этот ясный разсказ

По прозванию «Надим», потомок Шаги-Мардана 100,

Сын Шейхуль-ислама, — из города Намангана.

Не распространятся-ли эти стихи по свету?

Список литературы Андижанское восстание и его предводитель в оценках поэтов эпохи

- Komatsu H. The Andijan uprising and Dukchi Ishan//Toyshi Kenkyu, Tokyo, 1986. Vol. 44. No. 4

- Эгамназаров А. Сиз билган Дукчи Эшон: хужжатли кисса (Знакомый Дукчи-ишан: документальный очерк). Тошкент, 1994 (на узб. яз.)

- Inter-Regional and Inter-Ethnic Relations. Ed. by A. v. Kuеgelgen, M. Kemper, A. Frank/Islamkundliche untersuchungen. Band. 216. Berlin, 1998;

- Бабаджанов Б. Дукчи-ишан//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 2. М., 1999

- Bibliography of Islamic Central Asia. Parts I-III. Comp. and ed. by Yu. Bregel. Bloomington, Indiana, 1995. P. 620-621.

- Очерки истории коммунистической партии Туркестана. Ташкент, 1958. С. 22;

- Сайдаметов Д., Шляпников Н. Озодлик курашининг ёркин сахифаси (Яркие страницы борьбы за свободу)//ШаркЮлдузи, 1968. № 7. С. 169-177 (на узб. яз.)

- Содщов Х-Кураш сабокда-ри (Уроки борьбы)//Гулистон, 1978. № 11. С. 17-19 (на узб. яз.).

- Мадаминов А., Куитоков М. Правильным путем ведущая революция//Гулистон, 1980. № 12. С. 22 (на узб. яз.)

- Касимов Б. Революция и литература, Ташкент, 1991. С. 59.

- Исхак-хан тура ибн Джунайдаллах Хваджа. Мизан аз-заман. Подготовка к изд. и пред. Х. Коматцу и Б. Бабаджанова. Ташкент -Токио, 2001

- Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин Хваджа (Та'иб). Тухфа-йи Та'иб. Подготовка к изд. и пред. Б. Бабаджанова, Ш. Вохидова, Х. Коматцу. Ташкент-Токио, 2002.

- Ташкент-Токио, 2002. 5Вахидов Ш. Развитие историографии в Кокандском ханстве в XIX -начале XX вв. Автореф. докт. дис. Ташкент, 1998, С. 41

- Туркистон вилоятининг газети, 1903. № 6

- Касимов Б. Излай-излай топганим (Мои поиски). Тошкент, 1983. С. 59-65 (на узб. яз.) С. 64

- Мухаммад Азиз Маргилани. Тарихи Азизий (Фар она чор мустамлакаси даврида) (История Азиза (Фергана в эпоху царского колониализма)). Ш. Вохидов, Д. Сангирова нашри. Тошкент, 1999. С. 53-64 (на узб. яз.).

- Муминов И. Из истории развития общественно-философской мысли в Узбекистане. Ташкент, 1957. С. 141-173;

- Каримов F. Ўзбек демократик шоири Муимий ва унинг даври адабиёти (Узбекский демократический поэт Мукими и литература его эпохи). Докт. дисс. Тошкент, 1961. С. 565-581 (на узб. яз.);

- Ўзбек адабиB ёти тарихи (История узбекской литературы). Т. V. Тошкент, 1980. С. 54 (на узб. яз.);

- Каримов F. Ўзбек адабиёти тарихи (История узбекской литературы). Тошкент, 1987. С. 110-112 (на узб. яз.);

- Мадаминов А., Турдалиев А. «Баччаар» кимга баишланган? («Сын греха» кому посвящён?)//ЎзбеB кистон адабиёти ва санъати, 1992. № 3 (на узб. яз.).

- Раззоков X. Мукимий ва Завкий (Мукими и Завки)//Фуркат ва Мукимий хакида маколалар. Тошкент, 1958. С. 132-146 (на узб. яз.);

- Халилбеков А. Нодим Намангоний аёти ва ижоди (Жизнь и творчество Надима Намангани). Канд дис. Тошкент, 1967. С.197-201 (на узб. яз.);

- Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland. SupplementB band, 37. Hrsg. J. Paul. Stuttgart. 2002, P. 119-121.

- Ахмеджанова Ф. Творчество прогрессивных поэтов андижанской литературной среды конца XIX в. и начала XX в. (Раджи, Мунтазир, Шавки). Автореферат канд. дисс. Ташкент, 1970. С. 10-11;

- Маргиноний М. Г. Дукчи эшон аракатининг бадиий тадии (Художественное исследование движения ДукчиBишана)//Гулистон, 1994. № 5. С. 57-59 (на узб. яз.).

- Хожибоев Т. XIX аср ўзбек шоири Муаммад Умар Умидий аёти ва ижоди (Жизнь и творчество узбекского поэта XIX в. Мухаммеда Умара Умиди). Канд. дис. Тошкент, 1974. С. 94-96 (на узб. яз.);

- Раджабов З. ПоэтBпросветитель таджикского народа Асири (Краткий очерк). Душанбе, 1974. С. 45-46;

- Тошходжа Асири Худжанди. Избранные произведения. Составитель текста, автор вступительной статья и примечаний С. Асадуллаева. М., 1982. С. 166-167.

- Касымов Б. Зарождение и развитие узбекской революционной поэзии (1905-1917). Докт. дис. Ташкент, 1983. С. 61-63

- Абдугафуров А. XIX иккинчи ярми ўзбек демократик адабиётида сатира (Муимий ва Завий асарлари буйича) (Сатира в узбекской демократической литературе второй половины XIX в. (по трудам Мукими и Завки)). Канд. дис. Тошкент, 1958. С. 198 (на узб. яз.).

- Завки//Краткая литературная энциклопедия (далее -КЛЭ). М., 1964-1972. Т. 2. С. 70.

- Бабаджанов Б. Андижанское восстание 1898 года: «дервишский газават» или антиколониальное выступление?//O'zbekiston tarihi, 2001. № 2, 4.

- Philologiae turcicae fundamenta. Vol. 2. Wiesbaden. 1965. P. 398-399; Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. Ташкент, 1976. С. 541-550;

- Мукими//КЛЭ. Т. 4. С. 1012-1013;

- Мукими//Литературный энциклопедический словарь (далее -ЛЭС). М., 1987. С. 656.;

- История узбекской литературы (с XVII в. до Великой октябрской социалистической революции). Т. 2. Ташкент, 1989. С. 246-286.

- Мукимий. Асарлар (Произведения). F. Каримов нашри. Тошкент, 1971. С. 378-379 (на узб. яз.);

- Hofmann H. F. Turkish literature. A bio-bibliographical survey. Section 3, part I, vol.6. Utrecht, 1969. P. 178;

- Нandlist of Sufi manuscripts (18th -20th centuries) in the holdings of the Oriental Institute, Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan (Biruni). Edit. J. Paul. Berlin. 2000, № 1710;

- Мелиоранский П. Документ Уйгурского письма Султана ОмарBшейха//Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. Т. XVI. СПб, 1902; Туркестанские ведомости, 1902, 25 августа.

- Асири//КЛЭ. Т. 1. С. 339;

- Асири//Энциклопедияси адабиёт ва санъати точик. Чилд I. Душанбе, 1988. С. 184-185 (на тадж. яз.);

- Тошходжа Асири Худжанди. Избранные произведения. Москва, 1982. С. 3-5, 166-167.

- Тожибоев Р. Мавлавий Йўлдошнинг бир таърихи аида (Об одной хронограмме Мавлави Йулдаша)//Ўзбек тили ва адабиёти, 2001. № 6. С. 53-54 (на узб. яз.).

- Болтабоев Х. Ёлланган адабиёт сирлари//Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1998. № 49 (на узб. яз).

- Тагеев Б. Л. Ферганская область//Нива, 1898. № 26. С. 514; Правительственный вестник, 1898. № 115; 1899. № 124, 141.

- Маллицкий Н. Ишаны и суфизм//Туркестанские ведомости, 1898 № 72.

- Герцулин М. Я. Кишлак Таджик в Ферганской области//Нива, 1898. № 50. С. 991.

- Бобринский А. А. Секта Исмаилья в русских и бухарских пределах Средней Азии. М., 1902. С. 7.

- Зайцев В. Н. Памирская страна -центр Туркестана. ИсторикоBгеографический очерк//Ежегодник Ферганской области. Т. II. Новый Маргелан, 1903. С. 54.

- Абашин С. ОкBсуяк//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 2. М., 1999. С. 75.

- Мулла Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон (История Туркестана). Т. Алимардонов, Н. Абдулхаким нашри. Тошкент. 1993. С. 98-99 (на узб. яз.);